S

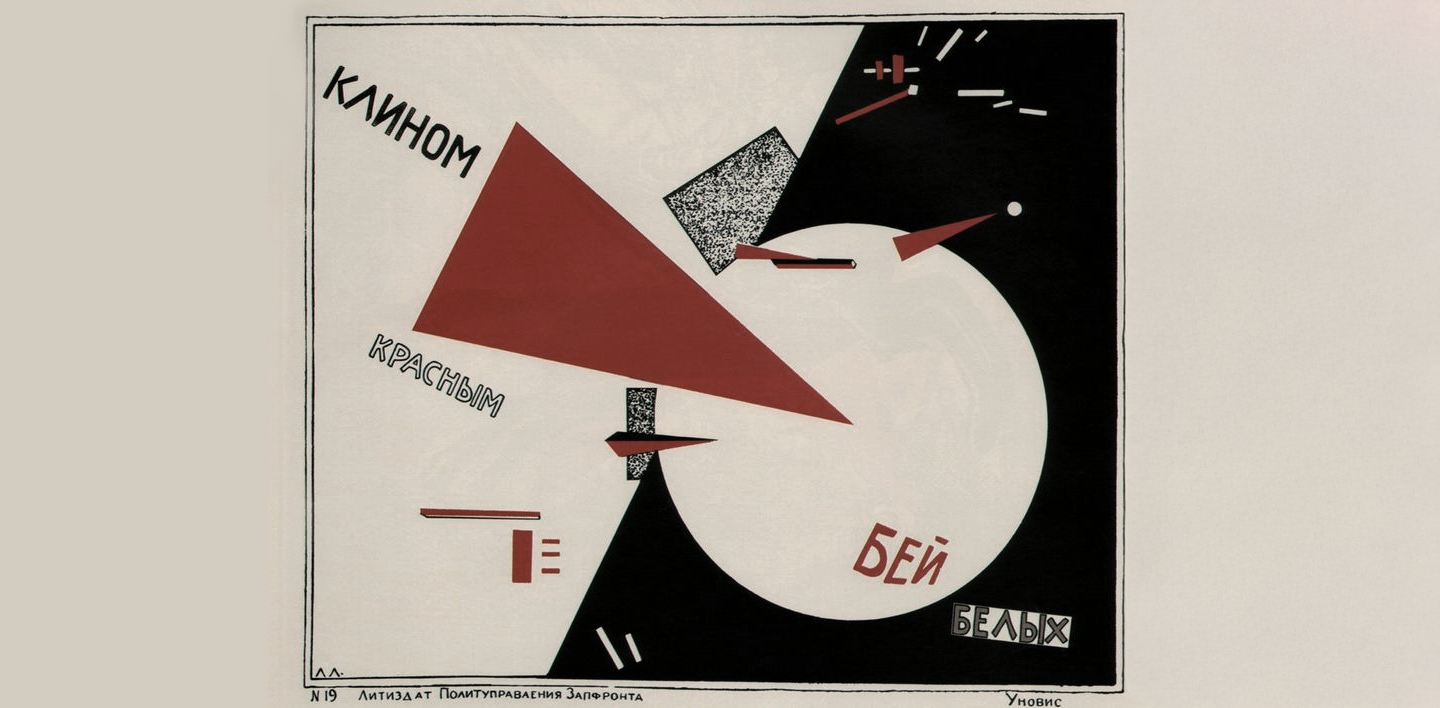

i vive in tanti modi, si muore in tanti modi. Dare forma alla propria fine è un modo per ricomporre la forma della propria vita, e per consentire a chi resta di ereditarla senza sfigurarla. Non è da tutti: ci vuole del talento, e il dono del tempo necessario per poterlo fare. Mario Tronti, uno degli intellettuali comunisti più originali e influenti del Novecento italiano ed europeo, è morto il 7 agosto 2023 a novantadue anni, dopo una malattia abbastanza veloce da sottrarcelo senza che noi – le sue “amicizie politiche”, come gli piaceva chiamarci – ce ne rendessimo conto, ma abbastanza lunga da fargli licenziare il libro a cui stava lavorando. “Questo è pronto”, aveva detto consegnandolo a sua figlia Antonia pochi giorni prima di andarsene. Il testo è ora in libreria per il Saggiatore, a cura di Giulia Dettori, titolo (hegeliano) Il proprio tempo appreso col pensiero, sottotitolo (scarno) “libro politico postumo”. La copertina bianca con sopra il tronco di un albero rosso riproduce la ginestra essiccata che Tronti aveva fatto verniciare nel giardino della sua casa di Ferentillo dove si rifugiava a scrivere, ma funziona anche come citazione cromatica del quadro di El Lissitzky del 1920 sulla rivoluzione bolscevica, Spezza i Bianchi col cuneo rosso, di cui Tronti teneva sempre una copia bene in vista sulla scrivania e che ricorre anche in quest’ultimo scritto.

1.

Si tratta di un testo intenzionalmente, non accidentalmente, postumo, come prova un appunto dell’agosto 2021, risalente a ben prima della malattia, ritrovato per caso in uno dei tanti quaderni su cui Tronti annotava di tutto e posto ora in esergo al testo: “Un libro volutamente postumo, lasciato forse non finito. Scrivo non alcune pagine, ma alcune righe al giorno, e non tutti i giorni… un distillato di pensiero”. Un lascito ereditario dunque, affidato performativamente a un testo che (anche) sul tema dell’eredità ruota. L’eredità del Novecento nel secolo successivo che ne è un rovesciamento, l’eredità della politica moderna nell’epoca dell’antipolitica postmoderna, l’eredità del Movimento operaio nel tempo della sua sconfitta certificata. La postura è quella dell’angelo di Benjamin, con lo sguardo su un panorama di rovine e il futuro alle spalle: “Il passato in generale, e il passato novecentesco in particolare, sta davanti a noi come una città morta che il tempo ha devastato. Ma le rovine sono a cielo aperto. Nascoste sotto i detriti vivono dimenticati tesori di civiltà”.

Di fronte a questo deposito archeologico, e contro “il vuoto di memoria voluto e coltivato” dai “cattivi eredi” del movimento operaio che ne hanno dissipato il lascito, la memoria diventa una “risorsa antagonistica” strategica, il conflitto sull’interpretazione del passato diventa un conflitto sul presente, la decisione sull’eredità – su che cosa della tradizione merita di rivivere, e come – diventa una decisione politica. Alla rilevanza per il presente di questa triangolazione fra storia, memoria e tradizione Tronti ci aveva già abituati, con il “pensiero della fine” – fine del Novecento, finis Europae, fine della politica moderna, fine del conflitto di classe – che ha caratterizzato l’ultimo trentennio della sua produzione. Ma nel libro-testamento c’è un salto di tono e di umore. Se in precedenza la scrittura trontiana aveva il timbro di una pratica di elaborazione del lutto, adesso il lavoro del lutto è finito. “Le illusioni sono tutte consumate, i rischiaramenti tutti esauriti, le volontà abbattute, le velleità tutte ridicolizzate”: si può e si deve ricominciare da capo. “Dalla critica di tutto ciò che c’è”, perché nel conformismo pervasivo che connota lo spirito del nostro tempo è in primo luogo l’attitudine alla critica che è andata perduta: “Siamo in una condizione pre-marxiana”, dentro un contesto dominato da un dispositivo accelerato di innovazione reazionaria. Perciò, “mordere nuovamente bisogna. Con passaggi inediti, e strumenti sorprendenti, e strappi nella tradizione teorica, e ricongiungimenti con la tradizione storica”.

Colpendo al cuore il discorso pubblico dominante, di destra e di sinistra, Tronti approda a una critica affilata della “democrazia reale” che dopo la guerra fredda si è imposta come il regime politico vincente e come l’unico desiderabile.

Questo libro infatti morde in profondità, colpendo al cuore il discorso pubblico dominante, di destra e di sinistra, con una interpretazione in controtendenza della fase storica e politica che va dal 1989 ai giorni nostri, interpretazione che a sua volta riverbera sulla lettura dell’intero Novecento approdando a una critica affilata della “democrazia reale” che dopo la guerra fredda si è imposta come il regime politico vincente e come l’unico desiderabile. Basterebbero i due imperativi programmatici posti al centro del volume – “liberare la rivoluzione dal socialismo” e “liberare la libertà dalla democrazia” – per far trasalire tutto quel novero di uomini e donne “catturati dai lustri del Palazzo e dai meriti dell’Accademia”, nonché dalle luci del palcoscenico mediatico, nei quali Tronti vede i principali responsabili del “lento graduale processo di imborghesimento dei ceti politici e intellettuali” del nostro Paese. Ma prima di addentrarsi nei contenuti del libro è bene fermarsi ancora un momento sul significato che questo lascito testamentario “volutamente postumo” assume a conclusione della traiettoria teorica e politica dell’autore.

2.

Mario Tronti è da decenni consacrato in Italia e nel mondo, ed è stato ricordato nel momento della morte anche dall’informazione mainstream, come il padre dell’operaismo italiano. Inscindibilmente legata alla sua opera più famosa, Operai e capitale (Einaudi 1966), alla scossa antistoricista e antidogmatica che quel testo provocò nel marxismo italiano di allora, alla risonanza da cult-book che ebbe nel contesto delle lotte operaie degli anni Sessanta e del movimento del Sessantotto, questa definizione è incontrovertibile. E tuttavia non dev’essere considerata esaustiva dell’intero percorso di Tronti, soprattutto se finisce con l’oscurarne l’ultima stagione, incentrata sulla critica della democrazia politica, cui egli attribuiva la stessa intenzionalità sovversiva della prima, incentrata sulla critica dell’economia politica. Tronti stesso del resto, in una concisa e autoironica autobiografia filosofica scritta nel 2008 per Bompiani (poi in Dall’estremo possibile, a cura di Pasquale Serra, Futura 2011) avvertiva il rischio di poter restare “quasi imprigionato” nell’icona del leader teorico dell’operaismo (“Un consiglio: mai scrivere un libro di successo da giovani. Si rimane per tutta la vita quella cosa lì”, scrisse in un’altra circostanza).

Sia chiaro: non si tratta di disconoscere la matrice operaista del percorso di Tronti, né di derubricarne la portata. Basta leggere uno dei suoi testi più intensi, Noi operaisti (introduzione al volume su L’operaismo degli anni Sessanta, 2008), per capire quanto l’esperienza di Quaderni Rossi e Classe operaia, le due riviste-laboratorio dell’operaismo in cui maturò anche la stesura di Operai e capitale, abbia segnato per sempre la sua postura esistenziale e intellettuale, cristallizzandosi in uno “stile” inconfondibile: “dal modo di scrivere, battente come il ritmo della fabbrica, al modo di pensare, fuori dalla norma, in una sorta di stato d’eccezione intellettuale permanente” (“Fuori norma. Lo stile operaista”, il manifesto, 20 giugno 2006). Nemmeno si tratta, come pure è stato fatto insistentemente, di giocare una contro l’altra le diverse stagioni del percorso trontiano, soprattutto la seconda, quella incentrata sull’autonomia del politico, contro la prima, quella operaista. Più volte Tronti ha rivendicato l’intima coerenza di un itinerario che mantiene fermi alcuni punti di metodo e di merito – il punto di vista di parte, la critica radicale dell’esistente, l’intreccio originale fra marxismo antidogmatico, tradizione politica moderna, cultura della crisi, teologia politica – modificando di volta in volta il campo dell’analisi e l’oggetto della messa a fuoco, in stretto rapporto con le domande poste dal contesto storico-politico.

A volerla ripercorrere in estrema sintesi, l’analisi trontiana si concentra sul rapporto fra capitale e classe nella fase operaista, calata nelle lotte di fabbrica degli anni Sessanta; si sposta sulla sfera politica all’inizio degli anni Settanta, quando Tronti avverte che il conflitto anticapitalistico deve varcare i confini della fabbrica e assumere il politico come campo d’iniziativa autonomo dall’economico e dal sociale (Sull’autonomia del politico, Feltrinelli 1972); ingaggia di conseguenza, durante i venti anni d’insegnamento all’università di Siena, un corpo a corpo con i classici del pensiero politico moderno, da Machiavelli a Nietzsche passando per un blasfemo accostamento fra Marx e Schmitt (Hegel politico, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1975; Il tempo della politica, Editori riuniti 1980; Il politico, Feltrinelli 1979-1982). Si sporge oltre i bordi della tradizione politica moderna, verso il pensiero teologico e mistico, quando il cambio di stagione annunciato dalle trasformazioni del capitalismo degli anni Ottanta domanda l’elaborazione di un nuovo paradigma antropologico-politico (Con le spalle al futuro, Editori riuniti 1992). E si concentra nell’ultima stagione, quella già citata del “pensiero della fine”, sulla critica della democrazia, sullo statuto della libertà e sul rilancio del criterio del politico in tempi di antipolitica (La politica al tramonto, Einaudi 1998; Dello spirito libero, Il Saggiatore 2015; Il popolo perduto, con Andrea Bianchi, Nutrimenti 2019). Fra un passaggio e l’altro, costante rimane il rapporto insieme problematico e inossidabile con il PCI (Partito Comunista Italiano, e poi con il PDS-DS, Partito Democratico della Sinistra – Democratici di Sinistra), e incessante la frequentazione di reti di elaborazione collettiva come la rivista Laboratorio politico negli anni Ottanta, l’eremo camaldolese di Montegiove e la rivista Bailamme fra anni Ottanta e Novanta, il Centro studi per la riforma dello Stato di cui Tronti è stato presidente dal 2004 al 2015.

Tronti invita a confrontarsi con la critica, “urgente e incomunicabile”, per non dire blasfema, della religione democratica, nell’epoca in cui su di essa a tutti, e a tutte, viene richiesto ogni giorno un giuramento di fede, quando non un arruolamento armato.

Chi volesse approcciare per la prima volta e nella sua interezza questo percorso dispone oggi, oltre che della monografia su Tronti di Franco Milanesi (Nel Novecento, Mimesis 2014), dell’ottima antologia dei principali testi trontiani uscita nel 2017 per il Mulino con il titolo Il demone della politica e curata da Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila Mascat, tre dei giovani studiosi di cui Tronti amava circondarsi negli ultimi vent’anni, in grado di ereditarne il lascito anche “per cesura” generazionale, come essi stessi scrivono e com’è giusto che sia. E chi volesse addentrarsi nell’annoso ma sempre vivo dibattito sul rapporto fra il Tronti operaista e il Tronti pensatore del politico dispone altresì del piccolo e prezioso Anatomia del politico (Quodlibet 2022, anch’esso curato da Jamila Mascat), che raccoglie un dibattito parigino del 2019 fra Tronti, Étienne Balibar e Toni Negri precisamente sulla “tensione tra la continuità del punto di vista e la discontinuità dei punti di svolta”, come scrive Mascat, dell’itinerario trontiano. Vi si rintracciano tra l’altro, attualizzati, tutti i motivi della divaricazione delle due traiettorie di Tronti e Negri rispetto alla comune matrice operaista, nonché, avanzate da Balibar, alcune obiezioni che dalla prospettiva dei teorici della democrazia radicale possono essere rivolte alla prospettiva trontiana di critica radicale della democrazia.

Ma per tornare al libro postumo, ecco come qui lo stesso Tronti chiude la questione della coerenza della sua traiettoria: “E comunque si sappia che tutto questo accidentato percorso di matta e disperatissima ricerca ‒ operaismo, autonomia del politico, teologia politica, spiritualità e politica, grande pensiero conservatore, urlo di profezia, concretezza di utopia e perfino monachesimo combattente – ha in sé un filo che lega i passaggi, gli attraversamenti, tutti mirati a un al di là rispetto a questo tipo di mondo, a questo tipo di vita. Dietro, a fondamento, il punto di vista di parte, conquistato una volta per tutte, in giovane età”. Ed è vero che la tonalità battente di questo ultimo testo e la sua mira polemica contro “il senso comune intellettuale di massa” riportano, come in una magica chiusura del cerchio della vita, al “primo” Tronti. Tuttavia non è un caso che il cerchio si chiuda su questo testo, che porta a sintesi e coronamento “l’ultimo” Tronti, e non su un altro. Come se nel momento della fine “il pensatore politico, anzi il politico pensante”, come Tronti era solito definirsi per sottolineare la vocazione militante del suo lavoro filosofico, ci invitasse a non rinchiuderlo nella galleria dei classici, dove un posto post-mortem non si nega a nessuno, nemmeno al padre fondatore di una tradizione sovversiva come l’operaismo, ma a confrontarci con il suo messaggio più urticante per il presente e fin qui non abbastanza recepito, con il “passaggio più difficile, aspro, respingente, improponibile”, della sua ricerca: la critica, “urgente e incomunicabile”, per non dire blasfema, della religione democratica, nell’epoca in cui su di essa a tutti, e a tutte, viene richiesto ogni giorno un giuramento di fede, quando non un arruolamento armato.

3.

Il progetto intitolato “Per la critica della democrazia politica”, parafrasi e complemento della marxiana critica dell’economia politica, venne lanciato da Tronti – ne sono testimone diretta – in un seminario alla Certosa di Pontignano del 1988, quando gli eventi del 1989-91 non erano né previsti né prevedibili, ma il XVIII Congresso aveva già innescato nella cultura del PCI la sostituzione dell’“orizzonte del comunismo”, come lo chiamava Cesare Luporini, con l’orizzonte liberaldemocratico, sostituzione che diventerà esplicita e programmatica con la svolta della Bolognina all’indomani del crollo del Muro di Berlino. Da allora la critica della democrazia reale non ha più smesso di contrassegnare la produzione trontiana: compare già in Con le spalle al futuro, viene messa a tema in due saggi del 2001 e del 2005 entrambi intitolati per l’appunto Per la critica della democrazia politica, si fa più affilata nelle Tesi su Benjamin che concludono La politica al tramonto, ricompare in Dello spirito libero, si cala nel vivo della crisi della sinistra e dell’emergenza populista ne Il popolo perduto. Fin dall’inizio si intreccia con la reinterpretazione storica del Novecento, mette in tensione filosoficamente la tradizione del pensiero liberale con quella democratica, e nel corso del tempo si confronta con la cronaca della crisi estenuante ed estenuata delle democrazie contemporanee. Soprattutto, e a differenza dei molti altri discorsi sullo stato delle democrazie occidentali, non guarda solo né tanto al disfunzionamento dei sistemi politici e istituzionali: va, a monte, alla radice del paradigma democratico, mettendo sotto analisi le sue aporie costitutive; e insiste, a valle, sulla crisi antropologica che attacca lo stato di salute del demos ancor più di quanto non appaia compromesso quello del kratos. Questo stesso impianto analitico ritorna nel libro-testamento, ma supportato da una diagnosi più stringente dei processi storici che ne radicalizza la prognosi politica.

4.

Il punto di partenza è la data spartiacque del 1989-91, il “biennio bianco” come lo chiama Tronti riprendendo il titolo del suo intervento a un convegno del CRS (Centro per la Riforma dello Stato) sul trentennale della caduta del Muro. Il nome, in evidente contrapposizione con il “biennio rosso” operaio del 1919-20, dice la cosa. Celebrati dalla narrativa neoliberale dominante, di destra e di sinistra, come l’inizio di un’era di libertà, progresso economico e ordine mondiale, l’abbattimento del Muro e il crollo dell’Unione Sovietica – il secondo per Tronti più importante del primo, per implicazioni e conseguenze storiche e geopolitiche – sono stati in realtà il sigillo di un’età di restaurazione. Più precisamente, il coronamento definitivo del “ritorno all’ordine” decretato dalla Trilateral già nel 1973 contro il “disordine” sociale degli anni Sessanta-Settanta, e portata avanti già durante gli anni Ottanta dalla ristrutturazione postindustriale del capitalismo e dalla razionalità neoliberale, unite nel demolire le condizioni di esistenza del conflitto di classe.

Celebrati dalla narrativa neoliberale dominante, di destra e di sinistra, come l’inizio di un’era di libertà, progresso economico e ordine mondiale, l’abbattimento del Muro e il crollo dell’Unione Sovietica sono stati in realtà il sigillo di un’età di restaurazione.

Il 1989-91 completa l’opera, con una tragica ambivalenza che la versione dei vincitori traduce in una marcia trionfale. Il crollo del Muro sancisce sì la liberazione dall’oppressione totalitaria dei regimi dell’Est, ma con la libertà degli individui scatena anche quella degli “spiriti animali” del capitalismo che quei regimi “avevano malamente trattenuto”. Il collasso dell’Unione Sovietica mette sì la parola fine a un esperimento fallito, ma con la fine di quell’esperimento viene decretata anche la fine

tout court del conflitto fra capitalismo e socialismo. Abbattuta la carica simbolica del suo Altro, scrive Tronti, resta in campo solo la potenza indiscussa del capitalismo reale – ma qui si potrebbe dire, con

Jacques Lacan, il Reale del capitalismo, o con Mark Fisher il “realismo capitalista” –, senza più nemmeno la

pensabilità di un’alternativa di sistema.

Non avere tenuto aperta questa pensabilità è l’imperdonabile colpa che Tronti attribuisce alla sinistra post-1989, italiana ed europea. Il “biennio bianco” segna una rottura in senso proprio catastrofica del corso della storia, che andava pensata come tale e contrastata con un contrattacco, e che invece i cattivi eredi del Movimento operaio hanno interpretato come una tappa evolutiva verso il meglio, accodandosi alla narrativa dominante e attaccandosi alla tara storicista e progressista della propria cultura. Nessuna lettura critica della fine della guerra fredda da parte degli sconfitti, nessun laboratorio paragonabile alla Vienna o alla Weimar del primo dopoguerra. Nessuna analisi del perché e per come “un miracolo cominciato con il ‘che fare?’ di Lenin sia giunto alla fine con le sbronze di Eltsin” senza riuscire a mettere al mondo “l’uomo nuovo”, ovvero un’antropologia politica alternativa a quella della società capitalistica. E dunque, nessun tentativo di salvare l’assalto al cielo del 1917 dai misfatti dello stalinismo e dall’esito fallimentare del socialismo reale (“Quei regimi meritavano di cadere? Sì. Quell’esperimento meritava di morire? No”). Nell’“agghiacciante silenzio dei perdenti” la narrativa messianica dei vincitori – modernizzazione, globalizzazione e democrazia come unico regime politico legittimo e desiderabile, da esportare con le buone o con le cattive – diventa l’unico paradigma in campo. “I postcomunisti ne rimasero abbagliati, come il gatto che di notte si ferma davanti ai fari dell’auto in corsa”.

Da quell’abbaglio, le sinistre europee non si sono mai più riprese; e basta pensare alla loro sostanziale indistinguibilità dal fronte di centrodestra nella gestione europea della guerra d’Ucraina per capire quanto pesi tuttora nella loro cultura politica un difetto d’analisi del 1989-91 e dei suoi effetti di lungo periodo. Ma è la vicenda del principale partito della sinistra italiana, con quel progressivo slittamento dall’aggettivo “comunista” all’aggettivo “democratico” senza più neanche il sostantivo “sinistra”, a restare la più emblematica su scala continentale di quello che dopo il 1989-91 non fu affatto il “nuovo inizio” allora predicato, bensì “un cupio dissolvi” e “una resa senza condizioni”. Per uno come Tronti, che del PCI-PDS è stato un iscritto fedele ancorché eterodosso per quaranta anni, e che del PD è stato senatore sia pure indipendente dal 2013 al 2018, si tratta di un giudizio forse tardivo, ma definitivo e senza appello.

5.

Ma non è solo dal punto di vista delle sorti della sinistra che con il 1989-91 “i conti non sono stati fatti”: il “biennio bianco” riverbera all’indietro, sulla lettura complessiva del Novecento, e in avanti, sulla lettura complessiva del presente. È una tesi nota e discussa di Tronti, fin da La politica al tramonto, che la fine dell’assetto bipolare del mondo chiuda l’epoca della “grande politica” basata sul criterio amico/nemico, di cui la guerra fredda e il conflitto di classe sarebbero state l’ultima e civilizzata forma, e apra un’epoca di spoliticizzazione di massa sotto le insegne della democrazia. Nuova è invece in quest’ultimo libro l’analisi delle variazioni che il criterio dell’amico/nemico subisce fra la Prima e la Seconda guerra mondiale, con effetti che si prolungano per tutta la guerra fredda e arrivano ai giorni nostri.

La contrapposizione fra democrazia e totalitarismo trapassa intatta dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda, con la conseguenza nefasta dell’equiparazione fra il totalitarismo nazista e quello comunista, che furono invece contrapposti, per origini e fini. E rimane operativa anche dopo la fine della guerra fredda, quando viene riattivata nella sequenza di guerre “giuste”.

È con la Seconda guerra mondiale che alle motivazioni militaristiche tradizionali dei conflitti armati subentra il paradigma di ascendenze medievali della guerra giusta e moralmente giustificata contro un nemico identificato come il male assoluto. Non poteva che essere così, ed era giusto che fosse così, sottolinea Tronti, contro il nazismo che combatteva a sua volta in nome della superiorità della razza ariana: “Nasce sui cruenti campi di battaglia la contrapposizione ideale fra democrazia e totalitarismo che segnerà la seconda metà del Novecento”. E “il Movimento operaio degli anni Trenta fece la scelta giusta, irreversibile, di schierarsi dalla parte della democrazie”, mettendo fra parentesi il conflitto di classe per dare la priorità ai fronti popolari antifascisti; la guerra civile spagnola e la Resistenza italiana restano nella loro drammaticità scuole ineguagliate di formazione di un’intera generazione. Senonché “Qual è il problema? Il problema è che quella parentesi non si è più chiusa”. Lo schema di gioco della contrapposizione fra democrazia e totalitarismo trapassa intatto dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda, con la conseguenza nefasta dell’equiparazione fra il totalitarismo nazista e quello comunista, che furono invece radicalmente diversi, anzi contrapposti, per origini e fini. E rimane operativo anche dopo la fine della guerra fredda, quando viene periodicamente riattivato nella sequenza di guerre “giuste” condotte in nome della democrazia contro nemici di varia natura, dai terroristi ai dittatori agli autocrati, ogni volta rappresentati come il male assoluto e ogni volta paragonati, non a caso, a

Hitler. La risposta del fronte atlantista all’invasione russa dell’Ucraina (sulla quale Tronti si esprime più ampiamente nella bella intervista con Andrea Ampollini che chiude la recente riedizione DeriveApprodi di

La politica al tramonto) è l’ultimo esempio di questa sequenza.

Non solo. Nel corso dei decenni il conflitto democrazia/totalitarismo ha finito con l’oscurare, anzi con l’eclissare, il conflitto di classe. “Si guardi a quanto è facile oggi essere antifascisti, quanto difficile essere anticapitalisti”. Si potrebbe obiettare, e molti di sicuro obietteranno, che oggi, di fronte alla nuova “internazionale nera” che va stringendo in una tenaglia le due sponde dell’Atlantico, essere antifascisti torna a essere un esercizio tutt’altro che facile oltre che necessario. Ma proprio la difficoltà di assegnare automaticamente alla categoria storica del fascismo le nuove destre, figlie dell’epoca neoliberale e contraddittoriamente intessute di reazione tradizionalista e innovazione capitalista, di gerarchismo e libertarismo, di protezionismo antiglobale e liberismo sfrenato, dimostra che oggi come e più di un secolo fa l’antifascismo senza analisi e critica del capitalismo rischia di essere una postura tanto nobile quanto insufficiente. Un’altra sveglia che suona, o dovrebbe, per una sinistra di cui il capitalismo è diventato, come denunciava Slavoj Žižek già svariati anni fa, il “fantasma fondamentale”, rimosso e innominabile.

6.

Dunque che cosa resta, un secolo dopo, della contrapposizione frontale fra democrazia e totalitarismo che ha plasmato il discorso teorico e orientato le politiche e la geopolitica novecenteschi, e che tuttora si ripresenta nel dibattito pubblico nella forma della contrapposizione fra democrazia e autocrazia? La categoria apparentemente ossimorica di “totalitarismo democratico” cui Tronti approda nel libro-testamento – ma che compare già nel primo dei due già citati saggi Per la critica della democrazia politica, e ricompare nella produzione successiva – dice che quella contrapposizione non funziona più o non è più così frontale, e suggerisce di ripensare entrambi i termini che la compongono, nelle differenze che li distinguono ma anche nelle segrete affinità che li accomunano, o nelle porosità che rendono possibile lo slittamento dall’uno all’altro. Tronti definisce il totalitarismo come “un sistema chiuso, internamente totalizzante, che mira a introiettare la funzione del potere nelle singole soggettività”, uniformando e massificando la coscienza individuale attraverso un forte apparato ideologico e l’uso dall’alto di mezzi di formazione di un consenso fideistico. Totalitario, attenzione, non è sinonimo di autoritario: che i due totalitarismi novecenteschi si siano avvalsi di metodi e forme di governo autoritari non esclude che la vocazione o la deriva totalitaria di un sistema politico possano presentarsi senza supporto autoritario o repressivo, o con un supporto autoritario debole infiltrato nella centralizzazione e verticalizzazione delle forme di esercizio del potere. Che è precisamente quello che sta accadendo nelle democrazie contemporanee. Dove la massificazione procede grazie alla “conta quantitativa dell’individuo senza qualità” e all’omologazione delle forme di vita, “la dittatura non è imposta con la violenza ma introdotta con il messaggio”, e “la servitù volontaria prende il posto della proibizione imposta”.

Non si tratta per Tronti, si badi, solo dell’effetto contingente delle note tendenze degenerative dei sistemi democratici contemporanei (torsione maggioritaria, presidenzialismo, uso manipolativo dei mass media), bensì di una deriva inerente allo statuto del modello democratico, contrassegnato ab origine da una matrice identitaria che annoda demos e kratos e non sopporta il taglio conflittuale della differenza (e infatti lo assorbe costantemente in un differenzialismo inclusivo che si ribalta sempre in pluralismo identitario). A questa deriva totalitaria originaria – che spiega fra l’altro il rispecchiamento fra popolo e leader tipico dei populismi contemporanei – se ne aggiunge al compimento della parabola democratica un’altra, che è la controfaccia del trionfo planetario conseguito dalla democrazia dopo il 1989-91, un trionfo che consacrandola come destino universale senza alternative ne alimenta perciò stesso la pretesa totalizzante.

7.

Ma se queste derive totalitarie sono vere, e se il totalitarismo è nemico della libertà, occorre spezzare il nesso automatico e scontato che tanto nella teoria quanto nel senso comune lega democrazia e libertà. Non si tratta solo, sul piano politico, di prendere atto che nelle democrazie contemporanee, tutte attraversate dai processi di massificazione della società e di verticalizzazione e personalizzazione del potere di cui sopra, “la libertà non viene negata ma raggirata” e il suo esercizio “diventa sempre più formale”. Si tratta anche di prendere atto sul piano teorico che la democrazia può divaricare dal liberalismo e rivelarsi invece compatibile con il totalitarismo. Accade all’esito di un processo storico e concettuale che per un verso ha annodato libertà politica e libertà economica fino a sovrapporle, per l’altro verso ha creduto di presidiare la libertà politica agganciandola a un sistema di diritti e garanzie giuridiche che finisce con l’essere complice di un individualismo esasperato e spoliticizzato. E accade all’esito di un gigantesco equivoco, anche questo teorico e politico, che equiparando autorità e autoritarismo ha messo in contrapposizione libertà e autorità.

Nel corso dei decenni il conflitto democrazia/totalitarismo ha finito con l’oscurare, anzi con l’eclissare, il conflitto di classe: “Si guardi a quanto è facile oggi essere antifascisti, quanto difficile essere anticapitalisti”.

Fra libertà e autorità – qui è esplicito il debito di Tronti con il laboratorio teorico-politico del femminismo della differenza – va riattivato invece un circolo positivo, perché la libertà è correlata al riconoscimento spontaneo della valenza simbolica dell’autorità e ne è potenziata. E viceversa, l’autoritarismo spunta proprio nei sistemi politici caratterizzati da un potere privo di autorità: una condizione, quest’ultima, che accomuna la parabola fallimentare del socialismo reale, dove l’esperimento rivoluzionario non ha generato una classe dirigente alla sua altezza, e la crisi terminale delle democrazie reali, dove il deficit d’autorità della politica sta alla radice dell’antipolitica e del populismo. Ne consegue un duplice compito, concettuale e pratico. Per un verso l’autorità va riformulata in positivo contro la sua identificazione corrente con l’autoritarismo, e “la distinzione fra potere e autorità acquista una portata strategica”. Per l’altro verso la libertà va riformulata come autonomia di pensiero contro il conformismo dilagante e come libertà affermativa, politica e relazionale contro la sua concezione individualistica e impolitica corrente. Repressa dai totalitarismi, impensata o subordinata all’eguaglianza dal marxismo, ridotta a libertà negativa dal liberalismo, a libertà di mercato dal neoliberalismo, a catalogo di diritti dal costituzionalismo, la libertà è il problema che il Novecento ci consegna aperto, e oggi più che mai domanda, come diceva

Hannah Arendt, di essere rimessa al mondo.

8.

Al fondo, ciò che muove la critica trontiana della democrazia non è solo la constatazione che le democrazie contemporanee mostrano una crescente incapacità di governare crisi sistemiche ricorrenti (economiche, ecologiche, pandemiche, belliche), ma soprattutto la duplice convinzione che la base quantitativa e contabile del paradigma democratico è strutturalmente convergente con la logica capitalistica della merce, e che la democrazia reale si è rivelata “la forma politica finora meglio riuscita di neutralizzazione e spoliticizzazione del conflitto sociale”. Quest’ultima tesi è correlata al punto forse più contestato – anche dalla sottoscritta – dell’ultimo Tronti, la sua svalutazione del Sessantotto come una stagione solo illusoriamente rivoluzionaria, di fatto riassorbita dai processi di modernizzazione capitalistica e di inclusione democratica. È vero che nel ragionamento trontiano la denuncia della deriva spoliticizzante della democrazia fa velo alla comprensione dei processi di politicizzazione – non solo della sfera produttiva ma di quella riproduttiva, e della vita intera – che dal Sessantotto e dal femminismo in poi i movimenti sociali non cessano di innescare, scuotendo il teatro democratico e invadendolo con forme di soggettivazione irriducibili alla sua contabilità individualistica, alla sua grammatica dei diritti, alla sua sintassi rappresentativa. Ma è anche vero che il problema dell’effettiva capacità di rottura antisistemica di queste insorgenze è un punto irrisolto in tutta la teoria politica critica contemporanea, da quella marxista e moltitudinaria di Toni Negri e Michael Hardt a quella postmarxista e populista di Ernesto Laclau.

Lascio aperto questo punto – peraltro a mio avviso indecidibile solo in punta di teoria – per fare un’ultima considerazione. Tronti ha sempre presentato la sua critica della democrazia come una postazione teorica priva di implicazioni pratiche contro la democrazia. “Si può fare oggi critica della democrazia politica accettando, difendendo, sviluppando, riformando i sistemi politici democratici”, aveva scritto qualche anno fa (Dello spirito libero, p. 183) rivendicando, come altre volte, lo scarto fra teoria e pratica che spesso gli è stato contestato. Quella trontiana è dunque soprattutto una sfida per la pensabilità e l’immaginazione di un’altra forma di vita e di regime politico, contro le pretese universali e totalizzanti della religione democratica. Questa sfida deve partire dalla presa d’atto che il paradigma democratico è ormai realizzato e compiuto, che la sua crisi non dipende dalle sue promesse mancate, come sosteneva Norberto Bobbio già mezzo secolo fa, ma dalle sue premesse realizzate, e che dunque “è scaduto il termine per un uso diverso del concetto” (ibidem) e si sono ristretti i margini per riformarne gli esiti storici.

9.

Rispetto a quando, un anno e mezzo fa, Mario Tronti ha licenziato il suo libro-testamento, la storia si è messa a correre rendendo tanto più difficile quanto più necessario “apprendere il proprio tempo col pensiero”. E ha impresso un’accelerazione vertiginosa alla crisi della democrazia, che oggi non appare tanto, o soltanto, assediata da regimi autocratici ostili, come recita la vulgata dominante, quanto divorata dalle sue contraddizioni interne, come dimostra la parabola degli Stati Uniti trumpiani nonché il moto retrogrado delle democrazie europee verso suggestioni neo- e postfasciste che parevano consegnate all’archivio della storia. Il sodalizio fra democrazia e liberalismo sembra avviato a un divorzio tutt’altro che consensuale, l’autoritarismo avanza forte del consenso popolare, l’ottimismo progressista delle sinistre post-1989 viene stracciato dal futurismo tradizionalista della coppia Trump–Musk, il capitalismo tecnocratico e oligarchico è chiaramente intenzionato a emanciparsi definitivamente dalle correzioni redistributive novecentesche e comanda alla politica di riarmarsi, la libertà individualistica, prestazionale e competitiva dell’epoca neoliberale evolve nel libertarismo sovranista di quelli che possono, basato sulla schiavitù e la deportazione di quelli che non possono.

Occorre spezzare il nesso che tanto nella teoria quanto nel senso comune lega democrazia e libertà: nelle democrazie contemporanee “la libertà non viene negata ma raggirata” e il suo esercizio “diventa sempre più formale”.

Ma mentre la crisi della democrazia galoppa, la critica – e l’autocritica – tace, balbetta, indugia su rattoppi inefficaci e su retoriche poco credibili, si rifugia dentro trincee difensive friabili. Non ci voleva l’aggressione di

Putin all’Ucraina per accorgersi che l’ordine mondiale istituito dopo la fine della guerra fredda stava per implodere. E non ci voleva la seconda incoronazione di Trump per accorgersi che la democrazia rischia di entrare a far parte del panorama di macerie novecentesche da cui avrebbe dovuto salvarsi e salvarci. Di fronte a questo rischio che impone ultimativamente la necessità di pensare un’altra forma di vita prima che un altro regime politico, la sfida lanciata da Tronti suona ancora più urgente, e ancora più calzante il suo invito a “cercare ancora” e a “credere nel possibile, malgrado tutte le prove empiriche dimostrino l’impossibile”. Cercheremo di essere all’altezza.