L

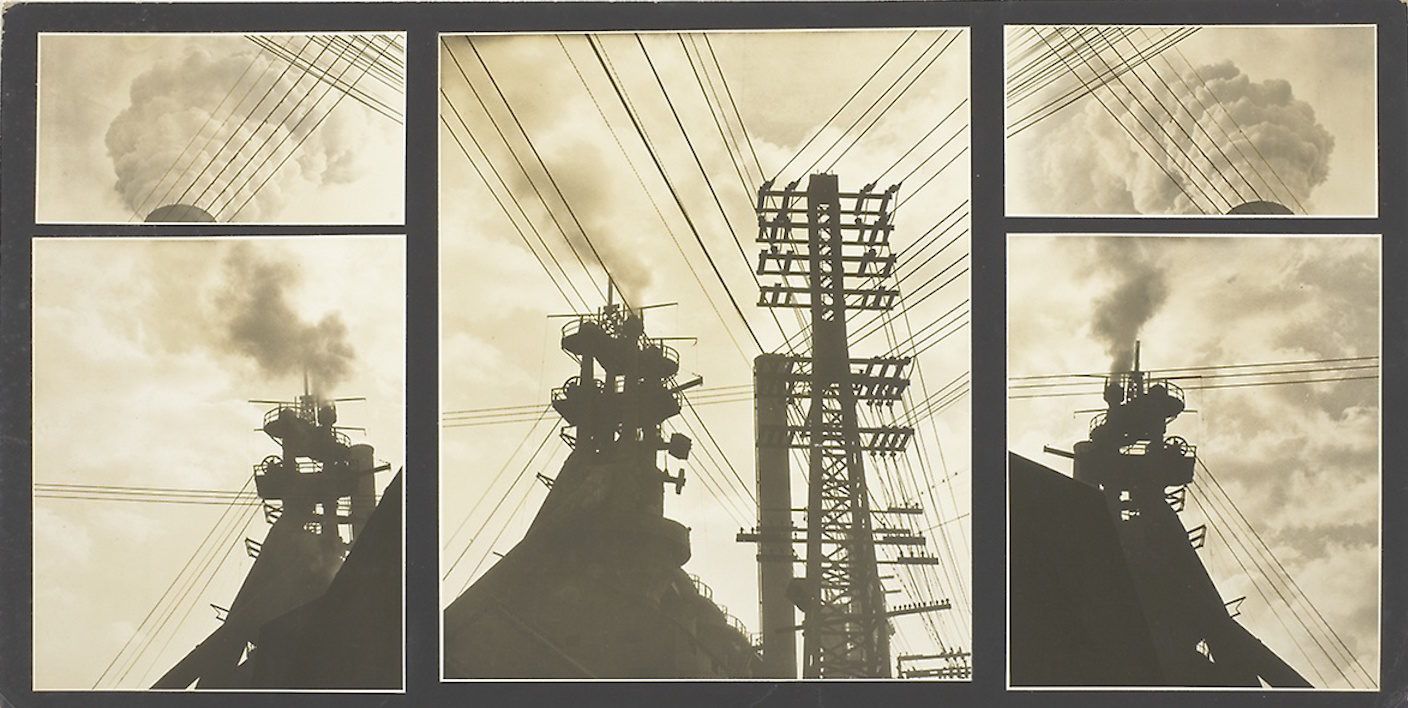

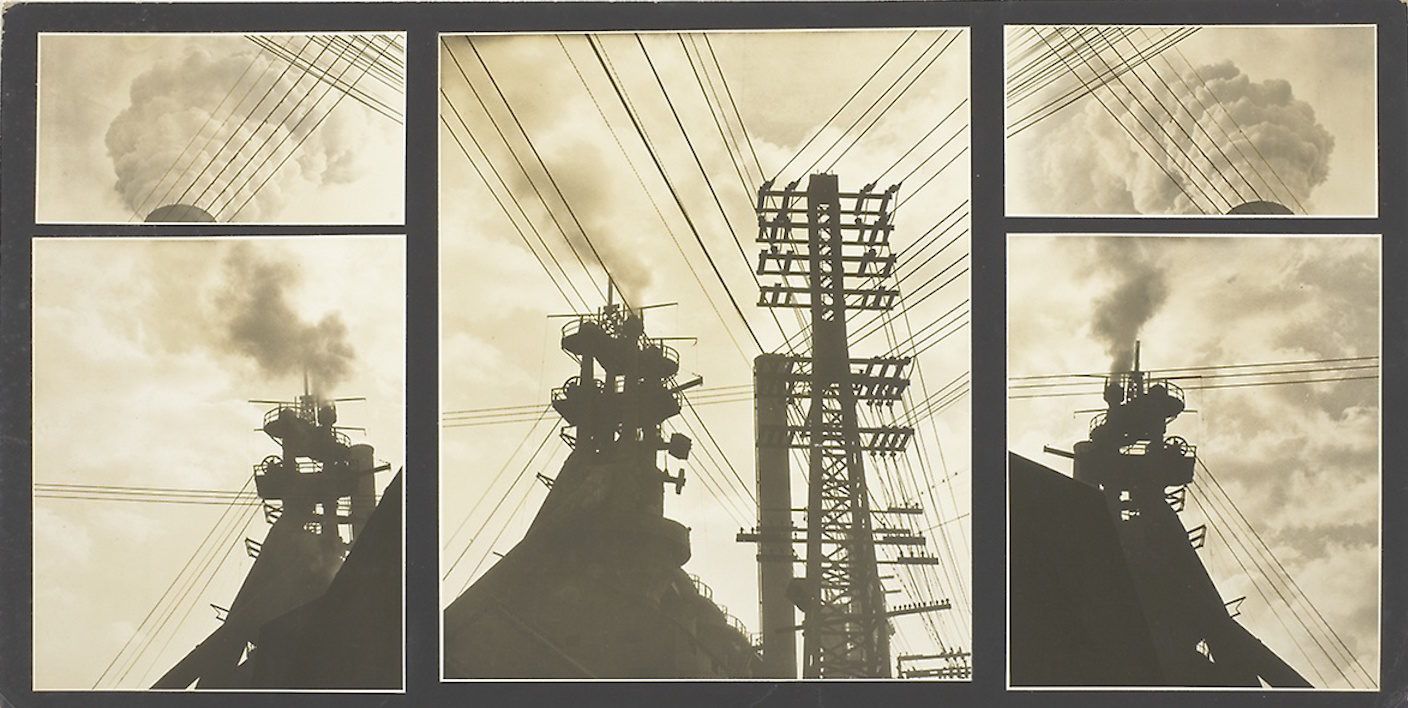

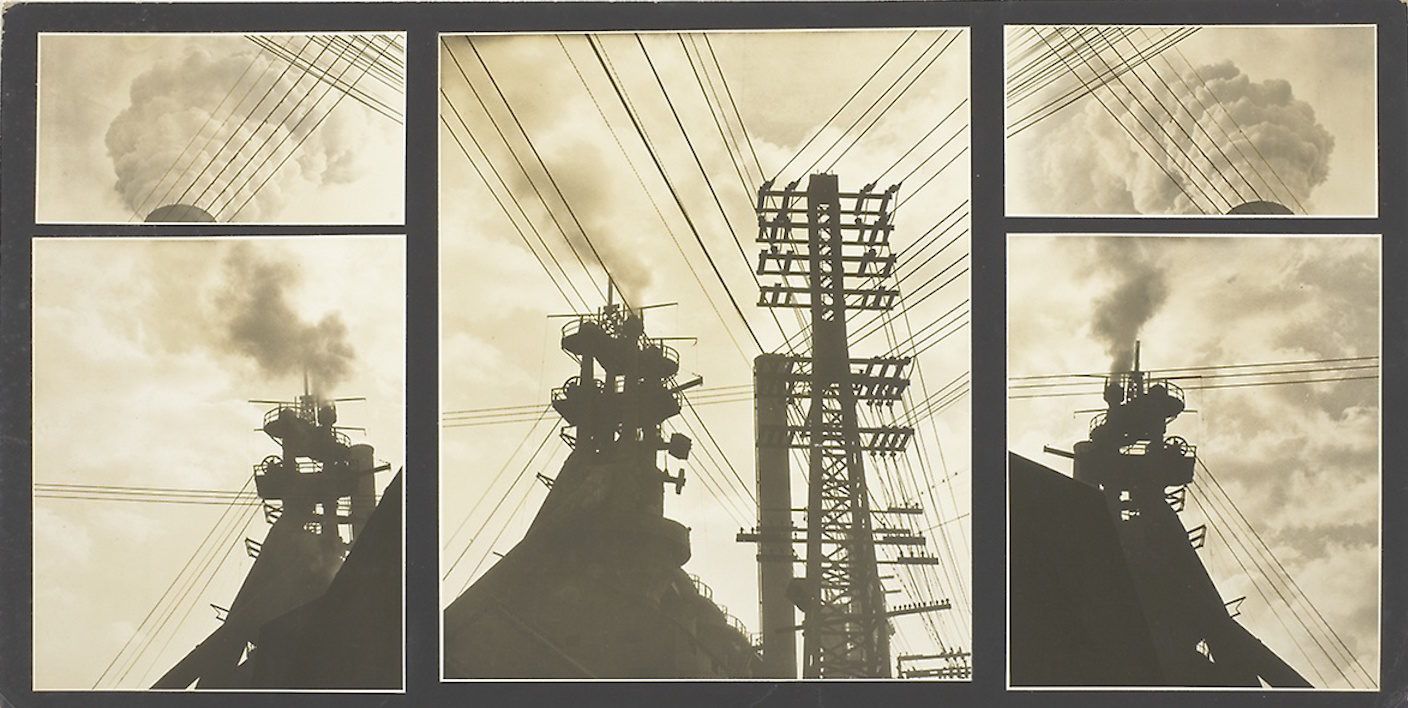

a cittadina di Dudley, emblema della gloriosa working class inglese che fu, è il luogo di nascita di Anthony Cartwright, autore del romanzo Il taglio (66thand2nd, 2019, traduzione di Riccardo Duranti). Proprio qui, tra le colline dolci delle West Midlands, all’ombra delle sagome fatiscenti delle fabbriche dismesse, avviene nel romanzo l’incontro fortuito tra due fantasmi. Il primo è Cairo: quarantenne nato e vissuto a Dudley, un’esistenza che si dispiega tra incontri di pugilato e impieghi saltuari come manovale. Sparita l’industria, resta il business del recupero materiali dalle macerie industriali dell’area, ed è questo che fa Cairo a chiamata. L’altro fantasma è Grace, trent’anni, arrivata a Dudley da Londra per girare un documentario, giornalista affermata e donna in continua trasformazione, mossa dal desiderio di scoprire mondi per raccontarli. Intorno a loro sboccia una sfrontata primavera inglese. Sono le settimane che precedono il voto per Brexit.

Cartwright, dopo opere come Iron Towns. Città di ferro e Heartland, torna a raccontare vite ordinarie dell’Inghilterra contemporanea, dalle cui vicende traspare l’atmosfera della crisi identitaria di un paese. Nella sua ultima opera ci conduce dentro l’attrazione impossibile tra Cairo e Grace, separati da una enorme incomunicabilità di classe. In un epilogo durato oltre trent’anni, avviato da Margaret Thatcher e portato a termine da Theresa May, il Regno Unito fa i conti col suo passato e si prepara al salto nel buio di una nuova era. Abbiamo fatto alcune domande ad Anthony Cartwright, sul suo romanzo e sull’attualità politica inglese.

Nel tuo libro racconti l’amore tra due personaggi che appartengono a mondi distanti. Ricordo che si parlava di “taglio”, di frattura sociale, anche dopo la rivolta urbana dell’estate 2010, che vide riot e saccheggi imperversare per giorni a Londra e nelle principali città britanniche. In quel caso “il taglio” separava il resto del paese da un sottoproletariato urbano, figlio rinnegato del passato coloniale. Pensi che ci sia più di un taglio nella società inglese?

Mi viene in mente la “morte da mille tagli”, la famigerata tortura cinese…. Credo che i tagli nella società inglese siano molti e vari. Questa è una delle ragioni per cui, nonostante gli sforzi, il dibattito su Brexit è un vicolo cieco, perché è evidente che non siamo riusciti a riconciliare alcun aspetto della discussione finora, perché siamo intrappolati in quella che è ora una crisi costituzionale conclamata. Al cuore del mio romanzo ci sono i tagli economici e sociali, l’agonia della deindustrializzazione, l’agonia della struttura di classe inglese. Non abbiamo mai fatto i conti con queste cose nel corso degli anni e rimangono ferite aperte. Ovviamente oggi ci troviamo ad avere una quantità di fattori che ci dividono: il divario generazionale, le diverse concezioni religiose e morali, il crescente differenziale di ricchezza, i diversi paesi che compongono il Regno Unito, una discrepanza tra le città, le cittadine e la campagna, così come tra Londra e tutto il resto del paese. Queste crisi, strettamente connesse, sono tutte ugualmente urgenti.

Laurie Penny, giovane giornalista britannica, in un suo recente articolo afferma che “Brexit non ha nulla a che vedere con il desiderio della Gran Bretagna di uscire dall’Europa. Quello con cui ha sempre avuto a che fare invece è il desiderio della Gran Bretagna di uscire dal ventunesimo secolo”. Qual è il ruolo del passato e di una certa narrazione del passato nel caso Brexit e nella tua ultima opera?

Questa è un’ottima citazione. Sono molto d’accordo col fatto che il voto sia stato un modo di rivolgersi al passato, ma da entrambe le parti. Una gran parte di coloro che hanno votato per Brexit probabilmente voleva tornare diciamo al 1897, con la Regina Vittoria, un’epoca di splendore industriale e impero (lavoro minorile e drammatica povertà inclusi, senza dubbio). Ma obietterei che anche tra i no Brexit era diffusa l’idea che si potesse semplicemente tornare al 1997, con la vittoria di Tony Blair, la principessa Diana ancora viva e la fine della storia… Quindi direi che erano entrambe due posizioni rivolte al passato: Steampunk vs Cool Britannia. Il problema è che siamo nel 2019. E sembra che manchino davvero le idee su come poter vivere insieme oggi o nel futuro. L’assenza di visione del futuro di queste terre è un’accusa diretta verso coloro che sono al potere, e forse anche verso tutti noi.

Brexit appare come il risultato di un diffuso senso di sconfitta. Ma nel tuo romanzo ho avvertito anche una certa tensione all’autolesionismo, che sembra innervare tutta la vicenda umana e politica che racconti. Cosa può fare la Gran Bretagna per perdonare sé stessa?

La metafora dell’autolesionismo è molto potente qui. Abbiamo vissuto in una società che prima ha impoverito le persone e poi le ha incolpate della loro povertà, per troppo tempo, quarant’anni e più. Bisogna forse specificare che questo sentore è presente in maniera più acuta in Inghilterra, più vicina alla ricchezza e ai nostri vari cuori di tenebra, che in Galles ad esempio, e adesso assume forme diverse in Scozia e Irlanda del Nord. Il che riflette anche la struttura dei risultati elettorali: Inghilterra e Galles hanno votato per uscire dall’UE, mentre Irlanda del Nord e Scozia per rimanere.

L’insorgere di sentimenti di frustrazione e paura che si trasformano in rigurgiti nazionalisti non riguarda solo l’Inghilterra, ma è una sfida che tutti i paesi del Vecchio mondo stanno affrontando. Il “taglio” è anche la crisi del paradigma occidentale? Questa crisi può essere la base per ricostruire una nuova identità internazionalista?

Beh, una risposta potrebbe essere il socialismo, ovviamente. Penso che il modo in cui riemergeremo da questa crisi potrebbe finire per assomigliare a un versione moderna e verde del consenso del dopo guerra. Ma forse ecco che anche io sto cercando risposte nel passato. Prendiamo un’infermiera senza pensione ad Atene, ad esempio, o un ex-pescatore a Grimsby, o un metalmeccanico licenziato in Francia, un giovane disoccupato a Torino o a Dortmund o a Bruxelles. Tutti questi soggetti potrebbero contemporaneamente arrivare alla conclusione che è la ricchezza, e le istituzioni che la difendono, il vero problema. Non c’entra se siamo inglesi, irlandesi, polacchi, somali, vietnamiti, protestanti, cattolici, ebrei o musulmani.

Ma sembra che siamo ancora piuttosto lontani da questa conclusione. E forse è troppo semplicistica, o forse non ci arriveremo mai. Ma forse è anche un conclusione migliore del nazionalismo. La vecchia tattica dell’impero britannico era “divide et impera”, e a quanto pare siamo noi i suoi obiettivi finali. Gramsci ha spiegato ampiamente le sfide dell’egemonia culturale, e io credo che una possibilità resti ancora aperta: il centro del potere di certo non può più reggere a lungo.