I l mio telefono, che è tracciato via satellite dal governo di Taiwan per far rispettare la quarantena, si è scaricato alle 7.30 del mattino. Alle 8.15, quattro diverse unità mi avevano già chiamato. Alle 8.20 la polizia stava bussando alla mia porta”. In tempi di Coronavirus, un banale contrattempo può farvi trovare le forze dell’ordine sull’uscio di casa.

Non sembra nemmeno un prezzo troppo alto da pagare, soprattutto dal momento che il “contact tracing” (il tracciamento della popolazione via smartphone) è stato uno dei protagonisti della lotta alla COVID-19 in quasi tutto l’Estremo Oriente, assieme all’elevatissimo numero di tamponi, a una maggiore preparazione e anche a norme sociali particolarmente indicate a combattere un’epidemia (tra cui l’abitudine a indossare le mascherine).

In generale, i numeri del successo asiatico nella lotta al Coronavirus sono evidenti. La Cina, la prima a essere colpita e nazione da 1,4 miliardi di abitanti, è oggi il sesto paese per numero di contagi totali (dietro a Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania e Francia). Nel complesso, al 3 di aprile, nella Repubblica Popolare si contavano 57 contagi per milione di abitanti, contro i 750 degli USA, i 1.900 dell’Italia e i 2.400 della Spagna. E gli altri paesi asiatici che sono stati colpiti subito dopo la Cina? Sembrano essersela cavata più che bene: la Corea del Sud ha praticamente azzerato la crescita di contagi e viaggia oggi, 9 aprile, attorno a quota 10.4oo, il Giappone sta ancora crescendo ma i casi sono comunque pochi (4.667), mentre Hong Kong ne conta solo 961, solo poco più di un centinaio rispetto a quelli registrati tra i 120mila abitanti della Valle d’Aosta.

Al netto delle previste ricadute (che in alcuni casi si stanno già verificando), è evidente che i paesi dell’Estremo Oriente sono riusciti a gestire l’emergenza molto meglio dell’Occidente. E una parte importante di questo risultato è stata fatta ricadere (forse in maniera impropria) proprio sul “contact tracing”: gli strumenti che permettono di monitorare la popolazione via smartphone e di ricostruire per via digitale la catena del contagio. Lavoro che dalle nostre parti viene invece svolto per via analogica (diciamo così) e quindi in maniera più lenta, meno precisa e meno efficace.

Al netto delle previste ricadute, i paesi dell’Estremo Oriente sono riusciti a gestire l’emergenza molto meglio dell’Occidente.

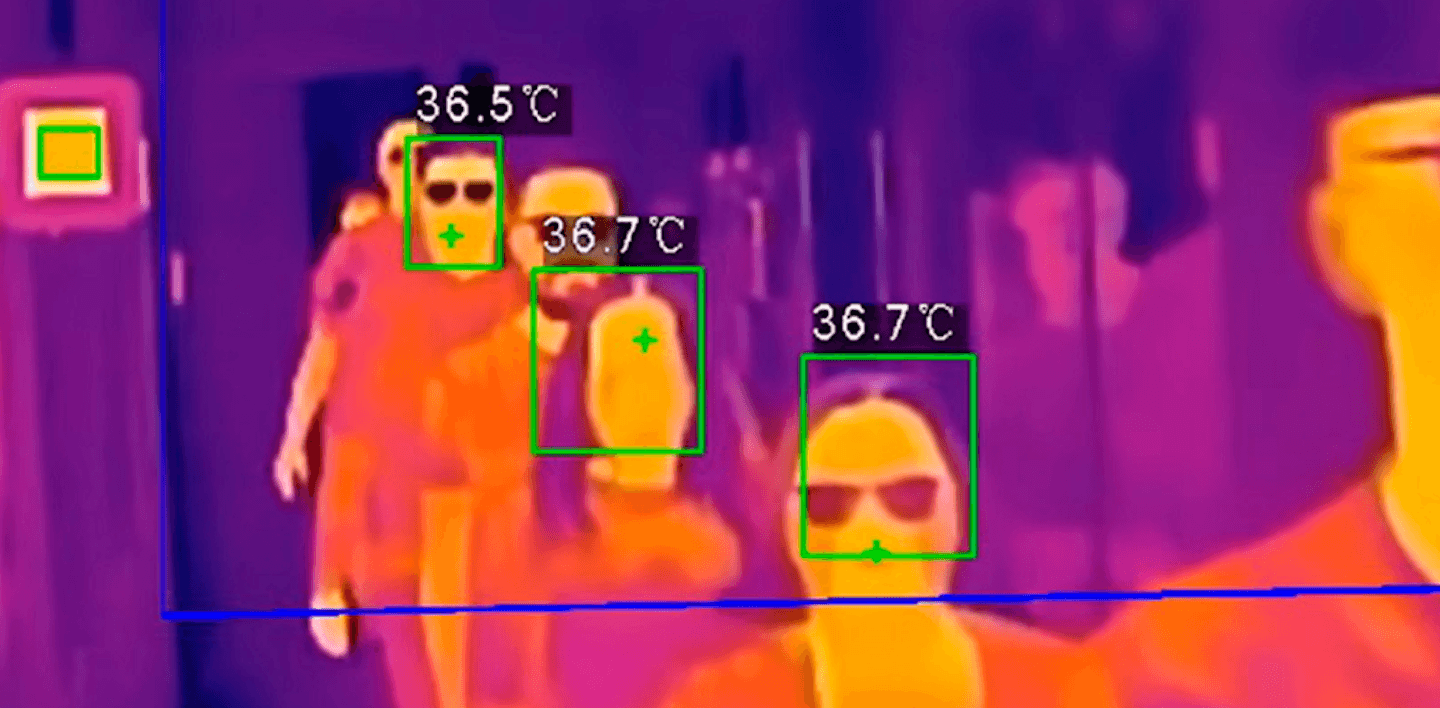

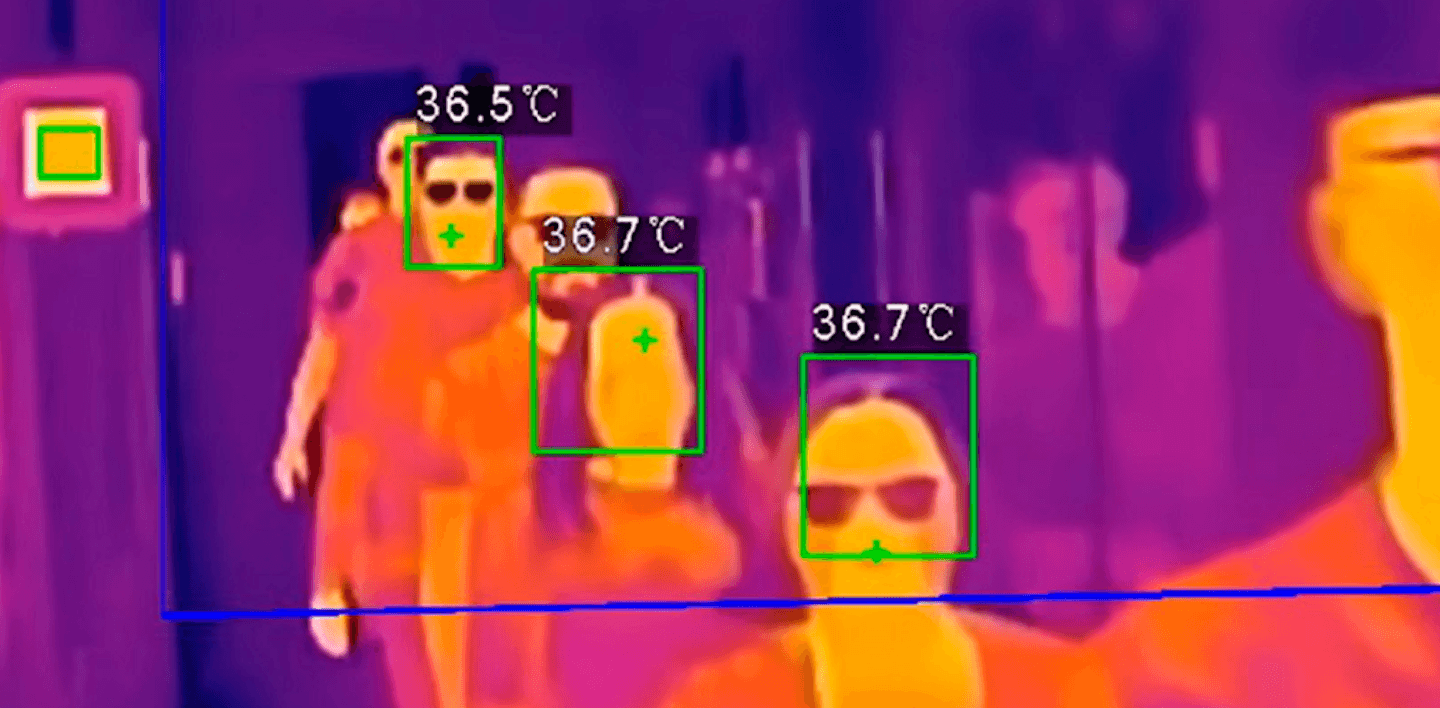

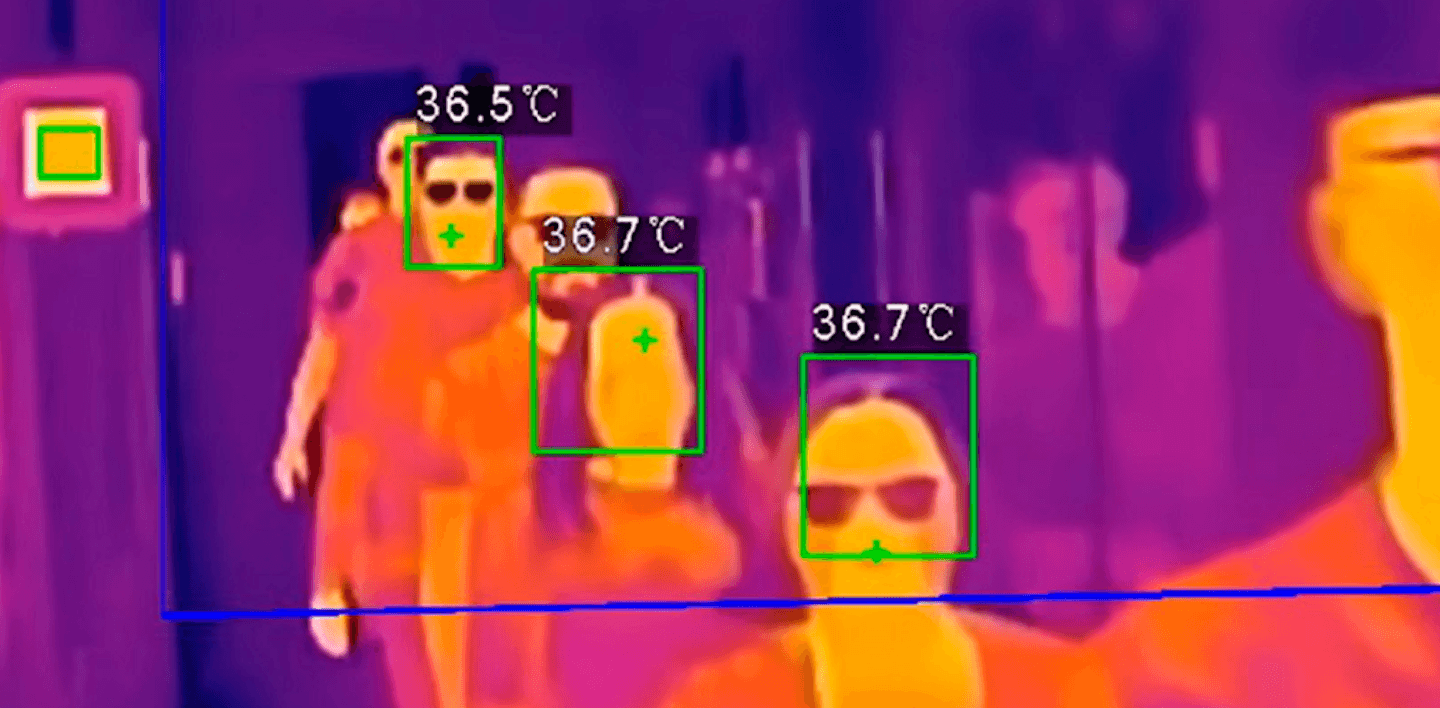

Analizzare il funzionamento di questo “tracciamento del contagio” tecnologico non è però operazione facile, visto che i metodi variano anche radicalmente da nazione a nazione. L’obiettivo è però lo stesso ovunque: scoprire quali luoghi ha frequentato una persona contagiata e con quali altri individui potrebbe essere entrata in contatto. Il caso più noto è quello cinese, in cui – come spiega il New York Times – in centinaia di città il governo ha obbligato i cittadini a installare un software sul loro telefono che automaticamente classifica ogni persona con un codice colorato che indica il rischio di contagio: rosso, giallo o verde. Il software determina quale persona debba essere messa in quarantena (due settimane se rosso, una settimana se giallo) o possa invece accedere a luoghi pubblici, come la metropolitana.

Come spesso avviene in Cina non è del tutto chiaro come funzioni il sistema. Si sa però che si appoggia ad Alipay e che riconosce le persone che potrebbero aver contratto il virus chiedendo loro di misurarsi la febbre, di segnalare sulla app la temperatura ottenuta e di indicare altri possibili sintomi. Incrociando i dati ottenuti dalle celle telefoniche o dal GPS, è inoltre in grado di ricostruire gli spostamenti delle persone contagiate e aumentare così il livello di rischio di chi è entrato in contatto con esse.

Diverso il caso di Singapore, dove il ministero della Salute pubblica online le informazioni relative a ogni paziente che ha contratto il Coronavirus, oscurandone il nome ma fornendo una quantità di dettagli impressionanti. Un esempio è il seguente: “Il caso 227 è un cittadino di Singapore, maschio di 53 anni, che è stato in Francia dal 7 al 12 marzo. È attualmente in isolamento all’Ospedale Universitario. Ha avuto i primi sintomi l’11 marzo mentre si trovava in Francia e si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale il 14 marzo. (…). Fa parte della Chiesa Evangelica con sede in Tampines Street 82 ma non è andato al lavoro fin da quando ha avvertito i sintomi. Vive in Pasir Panjang Road”.

In questo modo, leggendo i bollettini diramati quotidianamente nella propria area di riferimento, i cittadini possono capire se hanno frequentato gli stessi luoghi della persona contagiata, se lavorano con lui e anche se è un loro conoscente. Il contro è che vengono svelati talmente tanti dettagli privati da rendere le persone facilmente identificabili.

I metodi di tracciamento tecnologico del contagio variano radicalmente da nazione a nazione.

La città-stato ha inoltre adottato (su base volontaria) la app TraceTogether, che sfrutta i segnali bluetooth dello smartphone per monitorare gli spostamenti della popolazione. Nel momento in cui un utente della app risulta positivo al tampone, le autorità sanitarie possono esaminare i suoi dati e contattare le persone che hanno incrociato il suo cammino; se tra queste un’altra risulta positiva si fa lo stesso con lei e così via. Il nome degli utenti non viene neanche in questo caso rivelato.

Molto simile è ciò che avviene in Corea del Sud, in cui però sono tracciati solo i soggetti in quarantena (sempre su base volontaria). Il monitoraggio degli spostamenti svolge inoltre una piccola parte del lavoro complessivo, come spiegato da Valigia Blu: “I contagiati sono intervistati per verificare i loro spostamenti e poi i dati sono incrociati con quelli dei database governativi o privati (telecamere di sorveglianza, transazioni con carta di credito, ecc.), per raccogliere informazioni sugli spostamenti e per ricreare i loro percorsi”.

I dati vengono diffusi in forma anonima e la popolazione viene avvisata anche tramite messaggi di testo. Ma dal momento che si tratta di informazioni pubbliche sono rapidamente sorte svariate app che riproducono su mappa gli spostamenti dei contagiati. Una di queste è Corona 100m, che ha accumulato un milione di download e permette, tra le altre cose, di ricevere notifiche quando ci si sta avvicinando a un luogo dal quale è transitata una persona contagiata. Come ha spiegato un medico alla tv coreana, l’obiettivo non è però quello di evitare determinati luoghi, ma capire se si è stati nelle vicinanze immediate di un malato di COVID-19.

Panopticon digitale

Tracciamento, diffusione di informazioni private, controlli a domicilio: il Coronavirus ha dato il via libera al panopticon digitale? Una cosa è certa: il successo dei paesi asiatici nel fronteggiare il Coronavirus (per quanto non sia merito soltanto del tracciamento) sta spronando molte altre nazioni a seguire la stessa strada: “Nell’Unione Europea, sede del regime più rigido al mondo per quanto riguarda la privacy, i leader politici hanno compiuto il passo senza precedenti di chiedere alle compagnie di telecomunicazioni di consegnare i dati degli smartphone affinché possano tracciare i movimenti della popolazione e cercare di fermare il contagio”, si legge su Politico. Un esempio l’abbiamo avuto anche in Lombardia, dove i dati delle compagnie telefoniche hanno mostrato come a metà marzo gli spostamenti della popolazione – ricavati dalle celle telefoniche – si fossero ridotti del 60%. Un numero considerato insufficiente e che di conseguenza ha portato a un inasprimento delle restrizioni (e delle multe a chi trasgredisce).

Il successo dei paesi asiatici nel fronteggiare il Coronavirus sta spronando anche molte nazioni europee a seguire la stessa strada.

Ma questi sono dati aggregati, che non consentono di seguire i cittadini nei loro spostamenti quotidiani e non offrono alcun tipo di informazioni personali. Troppo poco per avere un impatto sulla diffusione della COVID-19: “Affinché sia davvero efficace, l’Unione Europea deve seguire gli esempi di Corea del Sud e Cina e far sì che le persone infette scarichino un’app che riveli esattamente dove vanno e chi incontrano”, si legge ancora su Politico.

Ancora più utile sarebbe obbligare tutti i cittadini a installare un’app di questo tipo indipendentemente da se siano risultati positivi ai tamponi, in modo da poter ricostruire i loro spostamenti e incontri tramite GPS o bluetooth (molto più precisi delle celle telefoniche) nel momento in cui lo diventassero.

Ogni passo in più sulla strada del “tracciamento totale” pone però ulteriori problemi in termini di privacy. Che cosa dice a questo proposito il Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR)? Per quanto riguarda i dati relativi alla salute (che sono ovviamente uno degli aspetti coinvolti in questo caso), il regolamento per la protezione dei dati europeo prevede all’articolo 9.2 che il loro trattamento sia consentito, tra le altre cose, “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”.

Il punto 46 del GDPR è ancora più esplicito: “Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica. (…) Per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana”.

Quella che stiamo affrontando è sicuramente un’emergenza. E in caso di emergenza il GDPR prevede eccezioni che permettono ai governi pratiche invasive che sarebbero altrimenti vietate, consentendo lo sviluppo di applicazioni – tra cui quelle attualmente al vaglio di esperti in Italia o a cui si sta lavorando in Germania, Francia, Regno Unito e altrove – attraverso le quali sia possibile controllare i soggetti in quarantena tramite geolocalizzazione, tracciare i percorsi dei contagiati per identificare i soggetti a rischio e diffondere al pubblico le informazioni necessarie.

Privacy vs salute?

Quando il diritto alla salute si scontra con il diritto alla privacy, quest’ultimo viene schiacciato? In verità, da più parti si è negato che i due diritti debbano per forza entrare in conflitto. Anche se un’importante differenza c’è ed è stata sintetizzata da Bruno Saetta sempre su Valigia Blu: “Il diritto alla protezione dei dati personali è anch’esso un diritto fondamentale, come il diritto alla salute. Ma il contagio implica ricadute sulla salute collettiva, mentre la tutela dei dati è un diritto del singolo individuo”.

Ed è per questo che il GDPR consente, in caso di emergenza, di comprimere il diritto alla privacy, a patto che le misure adottate siano temporanee, proporzionate all’emergenza in corso e che (auspicabilmente) non si sorvoli sui rischi a cui va incontro la popolazione quando si procede con troppa leggerezza alla riduzione della privacy.

Torniamo in Corea del Sud. Secondo quanto riporta il Guardian, i dati anonimi che vengono diffusi sono talmente dettagliati che hanno portato al riconoscimento di donne e uomini individuati in zone note per la prostituzione, che frequentavano corsi contro le molestie sessuali, che si trovavano in viaggio con il presunto amante e anche ad accuse di aver frodato un’assicurazione. Tutto sulla base dei luoghi da loro frequentati. Queste persone hanno quindi subito la lesione di due diritti fondamentali: quello alla reputazione e alla dignità.

“In tempi di crisi, le libertà civili sono più a rischio perché il normale equilibrio tra sicurezza e privacy si sposta nettamente verso la sicurezza”, ha spiegato a Coindesk Michele Gilman, avvocato e membro del think thank Data & Society. I casi che si sono verificati in Corea del Sud sarebbero quindi gli (evitabili?) effetti collaterali delle misure – temporanee ed emergenziali – che bisogna prendere in tempo di crisi. Ma quali sono le garanzie che, una volta aperte le porte a certe forme di sorveglianza, si torni poi alla normalità?

Quando il diritto alla salute si scontra con il diritto alla privacy, quest’ultimo viene schiacciato?

“La principale preoccupazione è che le nuove tecnologie di monitoraggio dispiegate durante la crisi del Coronavirus diventino poi la ‘nuova normalità’ e siano incorporate permanentemente nelle nostre vite quotidiane anche a crisi passata”, prosegue Gilman. “Ciò potrebbe portare a una costante sorveglianza di massa della popolazione senza l’adeguata trasparenza, accountability e correttezza”.

Non è paranoia, ma qualcosa che è già avvenuto nel recente passato. Gli attacchi terroristici dell’11 settembre hanno portato, negli Stati Uniti, sia a un’espansione dell’utilizzo delle videocamere di sicurezza sia al Patriot Act, la legge federale che, rimuovendo parecchie briglie legislative, ha reso possibile la sorveglianza governativa da parte della NSA che è stata poi svelata da Edward Snowden.

Meno grave, ma sulla stessa linea, è quanto avvenuto in Italia, dove quelle che dovevano essere le norme transitorie sulla conservazione dei dati varate in seguito agli attentati terroristici dei primi 2000 sono state prolungate per molti più anni del previsto. È un pericolo che ha dimostrato di avere ben presente anche il garante della Privacy italiano, Antonello Soro, che in una recente intervista ha dichiarato: “La disciplina di protezione dei dati coniuga esigenze di sanità pubblica e libertà individuale con garanzie di correttezza e proporzionalità del trattamento. Ma una misura quale il contact tracing, che incide su un numero elevatissimo di persone, ha bisogno di una previsione normativa conforme a questi principi. Un decreto legge potrebbe coniugare tempestività della misura e partecipazione parlamentare. Va da sé che la durata dev’essere strettamente collegata al perdurare dell’emergenza”.

In più, prosegue Soro, “non si tratta di sospendere la privacy, ma di adottare strumenti efficaci di contenimento del contagio, pur sempre nel rispetto di tutti i cittadini”. Da una parte, quindi, una misura necessaria a fronteggiare un’emergenza ma garantendo che non proseguirà anche a emergenza terminata. Dall’altra, una misura proporzionata, che non cancelli o sospenda il diritto alla privacy, ma lo comprima solo per il tempo strettamente necessario e “nel modo meno invasivo possibile per gli interessati, privilegiando l’uso di dati pseudonimizzati (ove non addirittura anonimi), ricorrendo alla reidentificazione laddove vi sia tale necessità, per esempio per contattare i soggetti potenzialmente contagiati e sottoporli ad accertamenti”.

Quali sono le garanzie che, una volta aperte le porte a certe forme di sorveglianza, si torni poi alla normalità?

Già dalle parole del nostro garante della Privacy si intuisce come i dati non possano essere in tutto e per tutto anonimi se è poi possibile “deanonimizzarli”. Come ha spiegato a Fortune Eiko Yoneki, docente di Cambridge, “Se vuoi prevenire o proteggerti da future infezioni, o se è richiesta una forma di azione, allora la mia opinione è che non hai modo di mantenere l’anonimato. Un certo livello di identificazione deve per forza essere rivelato”.

Un aspetto che, in Italia, dev’essere ancora chiarito. Francesca Bria, presidente del nuovo Fondo Innovazione responsabile anche dello sviluppo della app di contact tracing, in una recente intervista ha comunque affermato che “il download della app sarà volontario e il codice include garanzie per crittografare i dati e anonimizzare le informazioni personali, rendendo praticamente impossibile rivelare l’identità delle persone che utilizzano i dispositivi”. Un’affermazione che però, in assenza di dettagli sulla cifratura, non aiuta a chiarire il quadro su chi, alla fine, avrà accesso a quali dati.

Più in generale, il problema è che non è scontato che i governi utilizzino solo per un determinato tempo questi strumenti. E nemmeno che deanonimizzino i dati solo quando necessario o abbiano la sensibilità di dispiegare misure proporzionate. Fidarsi diventa ancora più difficile dal momento che, proprio in questi giorni, alcune nazioni democratiche stanno forzando la mano: a metà marzo, il governo Netanyahu ha approvato dei poteri d’emergenza che, oltre ad aggirare il Parlamento, permettono ai servizi segreti dello Shin Bet di tracciare i cellulari di chi ha contratto il Coronavirus in Israele o è sospettato di essere positivo.

Nonostante Netanyahu abbia assicurato che le misure in questione resteranno in vigore solamente per un mese, alcuni esperti hanno sottolineato come – oltre a essere state varate senza supervisione parlamentare – ”non c’è alcuna chiarezza su cosa stia avvenendo e non ci sia una scadenza precisa dell’uso di queste misure”.

Quali garanzie abbiamo riguardo alle società che produrranno le applicazioni per il nostro paese?

E per quanto invece riguarda le società che produrranno per il nostro paese le applicazioni, quali garanzie abbiamo nei loro confronti? Sul tema si è esposto ancora una volta Antonello Soro, spiegando che “le società coinvolte in questo progetto dovrebbero possedere requisiti di affidabilità e trasparenza di azione. Nella valutazione è fondamentale il vaglio di conformità ai requisiti di protezione dati, per la garanzia dei diritti degli interessati, per l’attendibilità dell’analisi dei dati e anche per la sicurezza nazionale”.

Da questo punto di vista, ci sono però almeno un paio di elementi che non inducono serenità. Il primo è l’assenza – stando a quanto riportato da Wired Italia – di esperti in cybersicurezza nei 74 membri del gruppo italiano incaricato di individuare le tecnologie utili per contenere l’epidemia. Il secondo, uscendo dai confini del nostro paese, è il fatto che alcune delle società coinvolte a livello internazionale non si siano storicamente contraddistinte per il rispetto della privacy. È il caso di aziende come Palantir e Clearview AI, con cui gli Stati Uniti stanno collaborando per l’implementazione della loro app di contact tracing.

La privacy e la sicurezza dei dati che passeranno attraverso queste app sono però di fondamentale importanza. Il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha infatti spiegato che il primo step nell’implementazione di questi strumenti sarà quello di unificare in una sola banca dati le informazioni sui dati anagrafici, sulle condizioni di salute e sulle attività lavorative che riguardano i singoli cittadini. Dati che farebbero gola a qualunque società assicurativa o bancaria, che in base a queste informazioni potrebbero decidere se erogare un mutuo o se alzare il premio assicurativo. Anche questi dati passeranno dall’applicazione che si progetta di utilizzare?

“Creare delle partnership pubblico-privato per la condivisione di dati sensibili in tempo di crisi, com’è il caso di attacchi terroristici o pandemie, porta benefici sul breve termine ma può avere un impatto allarmante sulla privacy anche molto tempo dopo che l’emergenza si è conclusa”, ha spiegato Raullen Chai di IoTeX, società specializzata in protezione della privacy. Chi garantisce sulla correttezza delle società che stanno sviluppando questi strumenti e che potrebbero potenzialmente entrare in possesso di dati tanto delicati quanto preziosi? Che livello di fiducia possiamo riporre in esse, sapendo che in passato sono stati raccolti dati anche dopo aver cancellato dagli smartphone l’applicazione in questione?

Chi garantisce sulla correttezza delle società che potrebbero entrare in possesso di dati tanto delicati quanto preziosi?

La domanda, in fondo, è solo una (e non è retorica): quanto siamo disposti a rischiare in termini di libertà per fronteggiare una pandemia? Nella sua critica alle tesi esposte da Giorgio Agamben sul Manifesto, la filosofa Anastasia Berg ammette: “C’è un vero rischio che il virus abbassi la resistenza pubblica a misure politiche che minacciano l’autogestione democratica: maggiore utilizzo della sorveglianza, espansione dei poteri esecutivi e restrizione della libertà di movimento e associazione”.

Come abbiamo visto, è già avvenuto in passato e sta già avvenendo anche in questi giorni. Sotto la minaccia concreta e spaventosa della pandemia siamo tutti disposti a sacrificare le nostre libertà, ma solo se abbiamo la garanzia di riconquistarle intatte non appena l’emergenza sarà passata. “La chiave è nella proporzionalità, lungimiranza e ragionevolezza degli interventi, oltre che naturalmente nella loro temporaneità”, ha spiegato Antonello Soro concludendo la sua intervista. “Il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello dello scivolamento inconsapevole dal modello coreano e quello cinese, scambiando per efficienza la rinuncia a ogni libertà e la delega cieca all’algoritmo per la soluzione salvifica”.

Non è necessario dare ragione ad Agamben per osservare che – tra crisi economiche, attentati terroristici e pandemie – le emergenze che potrebbero giustificare la restrizione delle nostre libertà si succedono senza soluzione di continuità da almeno vent’anni. Siamo noi per primi che dobbiamo assicurarci che la paura non indebolisca i nostri anticorpi democratici.