L a più grande casa editrice italiana, Mondadori, ha due titoli in catalogo dedicati alla Rivoluzione francese, entrambi nella collana Oscar. Il primo è La rivoluzione francese di Pierre Gaxotte, la cui prima edizione apparve in Francia nel 1928, ma che, grazie alla popolarità dell’autore e a un’edizione ampiamente rivista nel 1970, divenne anche Oltralpe il più grande successo editoriale dedicato alla Rivoluzione nella seconda metà del Novecento. Il secondo è Cittadini di Simon Schama, uscito in occasione del bicentenario del 1989 e destinato a enorme fortuna internazionale nonostante la mole imponente (1181 pagine nell’edizione attualmente in libreria). Ad accomunare questi titoli è la loro interpretazione degli eventi della Rivoluzione. Gaxotte, che non era uno storico ma un giornalista, apparteneva all’Action française e fu direttore del periodico filo-fascista Je suis partout; il suo libro, pur aggiornato agli sviluppi storiografici dell’epoca, “si proponeva di tirare le somme della tradizione controrivoluzionaria adattandola al quadro politico dischiuso dal dopoguerra”. Nelle pagine di Schama invece, storico della Columbia University, “la rivoluzione è condannata in blocco”.

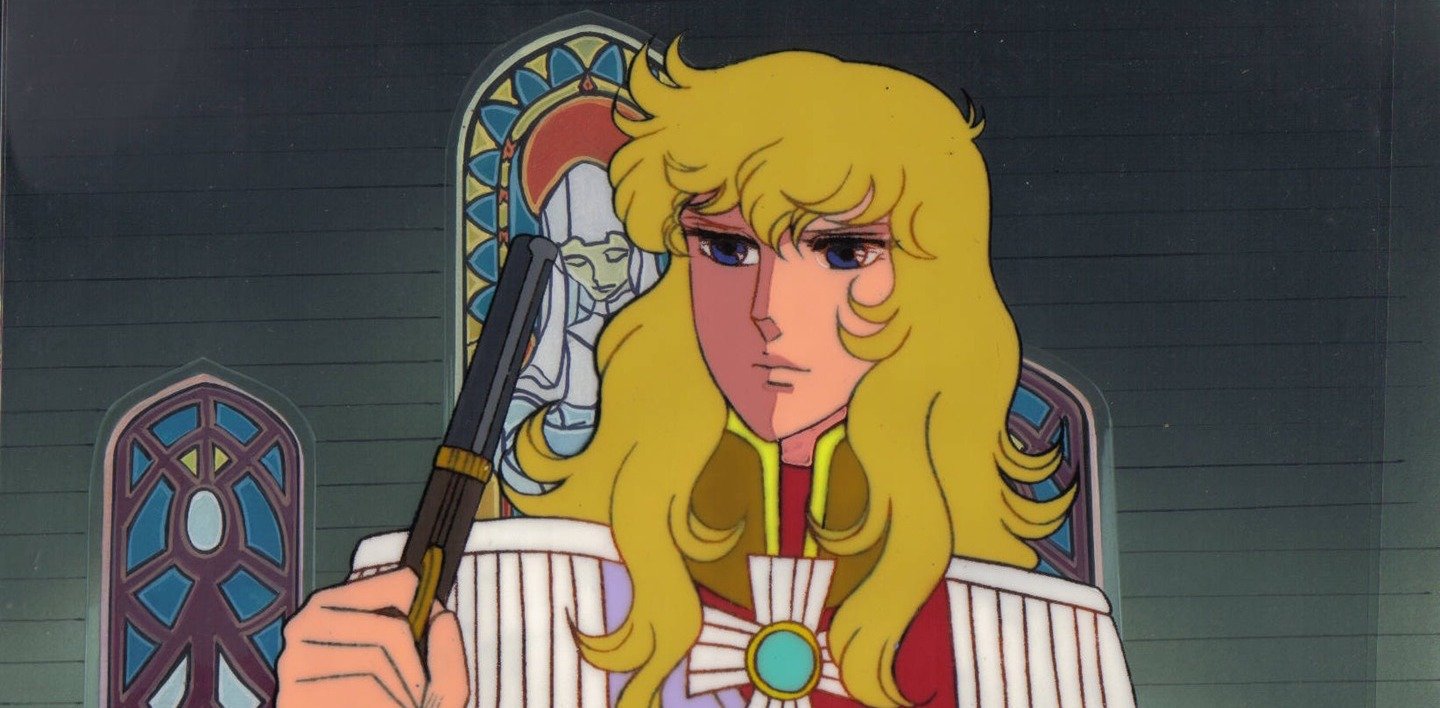

Queste due citazioni vengono da un testo da poco uscito in Italia, Tutti i volti di Marianna, dello storico Antonino De Francesco, docente all’Università di Milano e autore di numerose pubblicazioni dedicate al decennio rivoluzionario e all’età napoleonica. Il libro, uscito originariamente in Francia nel 2018 con il titolo La guerre de deux cents ans, è un’ampia e dettagliata storia della storiografia sulla Rivoluzione francese. Con essa, De Francesco riporta alla luce le vicende di una guerra durata appunto oltre due secoli, in cui l’interpretazione della Rivoluzione, mai neutrale, è stata a lungo tappa obbligata di ogni generazione e di ogni nuova stagione politica in Francia. Ma anche altrove, come per esempio in Italia, l’opera di De Francesco rappresenta un’utile cartina di tornasole per definire gli orientamenti ideologici di chi parla di Rivoluzione francese, incluso l’anime Lady Oscar.

Il caso mondadoriano insegna. Tra i tanti testi di storici di prim’ordine, in Italia i più facilmente reperibili sono esplicitamente ostili al 1789 e alle sue “derive”. Segno di una controrivoluzione in atto? Forse, ma anche evidenza che non possiamo non confrontarci ancora oggi con la Rivoluzione: basti pensare all’uscita del nostro paese, in anni recenti, del romanzo dei Wu Ming L’armata dei sonnambuli (2014), che ha rinverdito l’interpretazione radicale della repubblica giacobina, o la comparsa del periodico di sinistra Jacobin; di “giacobinismo” viene accusato il Movimento 5 Stelle, mentre alla Rivoluzione fanno spesso riferimento i portavoce delle “sardine”. In Francia, d’altro canto, se da un lato, come ricorda De Francesco, si è assistiti impotenti alla chiusura dello storico Institut d’histoire de la Révolution française della Sorbona, dall’altro i gilets jaunes si richiamano alla tradizione del 1789 e al cinema una nuova imponente ricostruzione degli anni rivoluzionari, Un peuple et son roi (2018), è tornata a dividere pubblico, critica e storici. Nel frattempo, Netflix promette di lanciare a breve una serie sulla Rivoluzione in cui il medico Joseph Guillotin, padre della ghigliottina, è un detective che indaga su un misterioso morbo chiamato “sangue blu” che sembrerebbe la causa scatenante dei furori rivoluzionari…

La révolution (n’)est (pas) finie

Non siamo insomma riusciti, come auspicava lo storico François Furet nel suo Penser la Révolution française (1978, da noi tradotto come Critica della Rivoluzione francese), a “raffreddare” l’oggetto storico che chiamiamo “Rivoluzione”, rendendolo non più diverso dai re merovingi o dalla guerra dei Cent’anni, eventi, cioè, sufficientemente lontani nel tempo da consentirci di studiarli con quel distacco invece impossibile quando si parla della Rivoluzione francese, su cui ogni storico – osservava Furet – deve preliminarmente “dire da che parte sta, come la pensa e di che cosa va in cerca”. Diversamente da quanto ancora annunciava in quel libro Furet (“la rivoluzione francese è finita”), la lotta intorno all’interpretazione della Rivoluzione, pur mutata, nel corso dei decenni e dei secoli, nelle linee di faglia essenziali, è ancora oggi viva, come ci rivela il libro di De Francesco, perché in gioco ancora oggi in Europa è proprio l’ambigua eredità tanto del 1789 quanto del 1793, se non addirittura del 1795 come del 1799.

La lotta intorno all’interpretazione della Rivoluzione francese, pur mutata, è ancora viva, perché ancora oggi in Europa è in gioco la sua ambigua eredità.

Date-chiave che occorre richiamare alla memoria. Se nessuno dimentica quella del 14 luglio 1789, evento storico par excellence, in cui alla presa della Bastiglia corrisponde la prima grande vittoria del popolo in armi sul dispotismo monarchico, cosicché il 1789 diventa per estensione riferimento alla speranza di una monarchia costituzionale e liberale guidata dalla borghesia col concorso popolare, il 1793 fa riferimento al cosiddetto anno II, quello della repubblica giacobina guidata dal Comitato di salute pubblica di Robespierre. Data che in realtà si estende anteriormente almeno fino al 10 agosto 1792, giornata rivoluzionaria in cui il popolo francese assalta il palazzo reale delle Tuileries e abbatte la monarchia (e a cui fanno seguito, poco dopo, i “massacri di settembre”, il capitolo più nero del decennio rivoluzionario, in cui Parigi per alcuni giorni sprofonda nell’anarchia e nel sangue fino alle ginocchia); e posteriormente fino al 10 termidoro, ossia al 28 luglio 1794, quando Robespierre viene ghigliottinato insieme ai suoi fedelissimi. Se molte storie “classiche” della Rivoluzione, come quelle di Jules Michelet o, più tardi, di Jean Jaurès, si fermavano al Termidoro, sancendo di fatto con quell’evento la fine della stagione rivoluzionaria, oggi è impossibile non tenere conto anche dei cinque turbolenti anni in cui al potere ci furono i “termidoriani”, coloro cioè che avevano fatto il colpo di stato contro i giacobini, e che, attraverso il governo del Direttorio, provarono a “terminare la Rivoluzione” sbandando continuamente ora a destra ora a sinistra, finché nel 1799 il ritorno dall’Egitto di Napoleone Bonaparte e il conseguente colpo di stato del 18 brumaio pone fine ad anni tormentosi, inaugurando la stagione che porterà all’Impero. Il 1799 fu anche l’anno, in Italia, della drammatica caduta della Repubblica napoletana prima e di quella romana poi, le due esperienze più radicali del giacobinismo italiano, su cui la riflessione postuma iniziò quando ancora a Napoli cadevano le teste, grazie al successo del Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli di Vincenzo Cuoco, destinato ad aprire il dibattito riguardo i limiti di una supposta “rivoluzione passiva” importata dalla Francia.

Il mito della rivoluzione “liberale”

Quando, nel 1815, gli ultimi protagonisti della Rivoluzione furono costretti all’esilio dalla restaurazione borbonica, lo scontro storiografico in Francia si strutturò intorno alla divisione tra coloro che propugnavano un rigetto sic et simpliciter dell’esperienza post-’89, auspicando il ritorno dell’alleanza tra trono e altare per la rifondazione della monarchia assoluta e dei privilegi del primo e secondo stato, e coloro che invece, più prudentemente, intendevano difendere la scelta di Luigi XVIII per una monarchia costituzionale. Augustin Thierry, che aveva studiato la rivoluzione inglese, proponeva nelle Lettres sur l’Histoire de France (1827-1828) una rilettura della storia di Francia che poneva il 1789 in continuità, e non in rottura, con un percorso storico tutto teso al perseguimento della libertà. “La forza della sua proposta”, scrive al riguardo De Francesco, “nasceva proprio dalla capacità di fare del ricorso al lontano trascorso uno strumento di lotta politica per il tempo presente e un auspicio per il futuro: il metodo storico diveniva strategia politica e consentiva di sciogliere il dilemma del 1789, proponendolo come il culmine di un processo di affrancamento dalle catene del dispotismo e liberandolo dalla morsa oppressiva della polemica controrivoluzionaria”.

Va da sé che, per realizzare questo proposito, diventava necessario sacrificare il 1793, rifiutare cioè in blocco l’esperienza repubblicana, coincidente col Terrore, che non poteva trovare spazio in un Francia dove il repubblicanesimo era tornato a diventare sinonimo di anarchisme. Da qui la fascinazione per la rivoluzione inglese, che nonostante qualche eccesso (anche lì, dopotutto, il re era stato decapitato, precedente che non poteva non dispiacere tanto a Luigi XVIII quanto a Carlo X), aveva evitato lo slittamento repubblicano e dimostrato la sostenibilità sul lungo termine di una monarchia parlamentare. François Guizot, protagonista della Rivoluzione di Luglio del 1830, mandò alle stampe quello stesso anno un’opera in quattro volumi dal titolo Histoire de la civilisation en France, in cui indubbiamente l’avvento della monarchia orleanista sembrava finalmente realizzare il sogno del 1789. Per Guizot, infatti, compito degli orleanisti sarebbe stato realizzare l’obiettivo, sfuggito al Terzo stato nell’89, di “legare monarchia e parlamentarismo, in modo che la monarchia si metta a capo della società nuova”, cosa possibile rafforzando “la monarchia con la libertà”, come scrivono gli storici Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline e André Encrevé nella loro Storia della Francia nell’Ottocento (2003).

Con Guizot si apre una stagione in cui ogni importante esponente politico in Francia sembra costretto a confrontarsi con l’eredità della Rivoluzione per fare della sua interpretazione una sorta di dichiarazione d’intenti. Adolphe Thiers, ancora molto giovane quando diede alle stampe la sua fortunatissima Storia della Rivoluzione francese (1823-1827, ultima ed. it. Dall’Oglio, 1963-1966), fu anch’egli protagonista delle giornate di luglio, ma molto presto mostrò il suo vero volto quando, da ministro dell’interno, soffocò la rivolta repubblicana parigina del 1834, che doveva rappresentare solo un’anticipazione dell’ecatombe che, da presidente della repubblica, avrebbe promosso nel 1871 reprimendo la Comune di Parigi. Benché avversari, Guizot e Thiers divennero entrambi strenui conservatori, interessati a un “addomesticamento” della Rivoluzione anziché a una sua celebrazione. Thiers, d’altro canto, fu tra i primi a proporre quella “tesi delle circostanze” con cui il Terrore fu, per tutto l’Ottocento, giustificato da una certa storiografia che, pur prendendo le distanze dall’esperienza giacobina, non intendeva rigettarla del tutto, in ragione di una scelta nazionalista che intendeva fare delle grandi vittorie degli eserciti repubblicani tappe gloriose della storia di Francia. Grazie a queste sue caute aperture, dopo il lungo inverno della sua carriera politica durante la Seconda Repubblica e poi il Secondo Impero (in cui attese alla redazione di una imponente Storia del consolato e dell’Impero), Thiers poté conquistarsi una patente di repubblicano moderato nel 1871, benché, come scrive De Francesco, “fondatore di un ordine repubblicano che nulla doveva condividere con le aspirazioni del movimento democratico”.

La svolta della Seconda Repubblica

Riemersi dopo un lungo silenzio, gli ex democratici di orientamento repubblicano avevano rialzato la testa nel corso degli anni Trenta, dimostrando che la speranza di Luigi Filippo di incarnare l’eredità della Rivoluzione era solo un’illusione, perché di quell’eredità mancava tutta una parte, la più cospicua in termini di esperienza politica, che faceva riferimento alla parabola giacobina. Una imponente Histoire parlementaire de la Révolution française in 40 volumi, opera storiograficamente preziosissima perché riportava alla luce i resoconti dei dibattiti parlamentari durante l’intero decennio rivoluzionario, si proponeva a tal fine di preparare il terreno. Gli autori, i repubblicani Philippe Buchez e Pierre Roux, inaugurarono una disputa destinata a lunga fortuna, quella che contrapponeva al Danton difeso da Thiers un rinverdito Robespierre, finalmente liberato dalla pesante cappa affibbiatagli fin dal Termidoro e trasformato in eroe della sinistra repubblicana.

Con Guizot si apre una stagione in cui ogni esponente politico sembra costretto a confrontarsi con la Rivoluzione per fare della sua interpretazione una sorta di dichiarazione d’intenti.

Il nuovo corso evidenziò dunque, alla vigilia della rivoluzione del 1848, un radicale mutamento del quadro politico francese e, di conseguenze, delle linee di faglia della storiografia rivoluzionaria. Ora la divisione contrapponeva alla luce del sole repubblicani democratici e monarchici liberali, con i primi che nel ’48 presero decisamente il sopravvento, instaurando la breve esperienza della Seconda Repubblica. In quella fase Alphonse de Lamartine, ministro degli esteri della repubblica e poi sfortunato candidato alla presidenza della repubblica (dove fu battuto da Luigi Bonaparte), diede alle stampe nel 1847 una Storia dei Girodini (ultima ed. it. Athena 1929) che ebbe enorme successo, sia per le impareggiabili doti letterarie di Lamartine che per il coraggioso tentativo di difendere un repubblicanesimo non necessariamente montagnardo, ma in cui i Girondini erano dipinti come sinceri repubblicani; riconciliare girondini e montagnardi era un modo, per Lamartine, di salvare l’anno II senza aderire al Terrore, una “piattaforma politica” che ebbe lì per lì successo, ma che non salvò la Seconda Repubblica dalla svolta bonapartista, su cui Lamartine non era stato adeguatamente preveggente, a differenza di Thiers.

Il testo di riferimento della seconda metà dell’Ottocento fu tuttavia la monumentale Storia della Rivoluzione francese di Jules Michelet, pubblicata in quattro volumi tra il 1847 e il 1853 (ultima ed. it. Rizzoli 1956). Michelet, che si avvalse di un’ampia mole documentaria tra archivi e interviste a testimoni dell’epoca, era uno strenuo oppositore dell’influenza politica della religione e interpretò la Rivoluzione come un fenomeno alternativo al cristianesimo: polemica che si legava alla scelta della monarchia orleanista di affidare l’istruzione scolastica agli ordini religiosi, e che diventerà in seguito architrave del laicismo della Terza Repubblica. Nella sua opera il popolo aveva un ruolo di protagonista, in base alla convinzione che il popolo non può sbagliare ed è l’unico interprete dei mutamenti della storia: ma non mancano, nella sua Histoire, attenzioni alle personalità rivoluzionarie, in particolare a Robespierre, che da un lato ammira e dall’altro condanna per il suo sforzo di difendere la religione dagli eccessi degli scristianizzatori. È vero, però, che l’opera finisce con il Termidoro e l’esecuzione di Robespierre, in particolare con un celebre e suggestivo explicit con cui Michelet condannava in toto il successivo periodo termidoriano e mostrava rispetto per lo sforzo sociale del Terrore.

L’interpretazione di Michelet era comunque in aperta polemica con quella “socialista”. Egli accusava Buchez e Roux di aver piegato i documenti d’archivio alla loro interpretazione di un 1793 contrapposto al 1789, laddove per Michelet non ci fu che un’unica rivoluzione, finita col Termidoro. Il suo principale rivale in quegli anni fu Louis Blanc, che nel governo provvisorio del 1848 ebbe un ruolo centrale (a lui si deve la proclamazione del “diritto al lavoro”), per poi essere travolto dal fallimento degli Ateliers Nationaux da lui proposti per contrastare disoccupazione e miseria in un tentativo anticipato di introduzione di un’agenda politica socialista. Come già Guizot, Lamartine e altri, anche Blanc aveva proposto un’interpretazione della Rivoluzione come “manifesto politico” per il presente, dividendola in due rivoluzioni “l’un contro l’altra armata”, vale a dire la rivoluzione liberale del 1789 e quella popolare del 1793. L’agenda giacobina e quella socialista, per Blanc, coinciderebbero, e solo il Termidoro, con il trionfo della borghesia (la frase “voi dovete garantire finalmente la proprietà del ricco” di Boissy d’Anglas del 1795 preluderebbe in tal senso al celebre “arricchitevi” di Guizot del 1840), ne impedì la realizzazione, che egli sperava di poter riprendere nel 1848; ma la repressione dei moti popolari operai del giugno di quell’anno decretò la sua caduta e un lungo esilio.

L’esperienza breve e turbolenta della Seconda Repubblica, rapidamente affossata dal plebiscitarismo di Luigi Bonaparte, fu un’occasione per i suoi protagonisti per ritornare al precedente più grande e più illustre. Alexis de Tocqueville, ministro degli esteri nel 1849, arrestato per breve tempo nei giorni del colpo di stato del dicembre 1851 per la sua opposizione a Bonaparte, lasciò nel suo incompiuto L’antico regime e la Rivoluzione (1856, ultima ed. it. BUR 1999) una interpretazione destinata a fare scuola, in cui veniva tracciata una continuità tra il tentativo accentratore e assolutistico della monarchia di Antico Regime – almeno a partire da Luigi XIV – e i governi dittatoriali dell’anno II e di Napoleone. Tra l’antica monarchia, il Terrore e l’Impero non ci sarebbero dunque vere distanze. L’evento del 1789 non rappresentò affatto una rottura: per Tocqueville andava letto in totale continuità con un processo storico che si stava gradualmente sbarazzando delle tendenze centrifughe feudali con cui la Francia aveva dovuto combattere fin dall’inizio della sua storia. Fedele all’esperienza “liberale” del 1830 ma anche all’esperimento repubblicano del 1848, Tocqueville lanciava dunque attraverso la sua opera una nuova accusa al Secondo Impero di Napoleone III, che interrompeva il processo di consolidamento di un regime liberale che già il decennio rivoluzionario aveva tentato senza successo di realizzare. Confrontando L’antico regime e la Rivoluzione con la precedente e più celebre opera giovanile di Tocqueville, La democrazia in America, risulta evidente, come annota De Francesco, che “la democrazia si confermava un affare d’oltre Atlantico soltanto, perché nel Vecchio continente, nella Francia dove l’antico regime aveva più e meglio sparso la propria ragnatela, essa poteva giusto conoscere una distorsione plebiscitaria”, a opera dei due Napoleoni.

Negli anni Trenta dell’Ottocento si assiste alla rivalutazione della parabola giacobina.

Sulla stessa scia si sarebbe posto Edgar Quinet, anch’egli deputato della Seconda Repubblica, che pur non condividendo alcune posizioni politiche di Tocqueville (in particolare, legato all’interpretazione laica di Michelet, avrebbe condannato la spedizione francese a Roma a sostegno del papa voluta da Tocqueville), ne avrebbe poi condiviso le tesi storiche. Nella sua fortunata opera La Rivoluzione (1865, ultima ed. it. Einaudi 1974), “la Gironda era interamente riabilitata e la Montagna condannata senza appello”, perché le giornate popolari del 31 maggio/2 giugno 1793 che portarono alla caduta dei girondini avrebbero interrotto il faticoso percorso di costruzione di una democrazia parlamentare instaurando il regime dittatoriale e illiberale del “governo rivoluzionario”. “In tal modo”, osserva De Francesco “il Terrore non era il frutto delle circostanze – come dai tempi delle storie di Mignet e di Thiers tutti si erano affrettati ad accreditare – ma un sapiente calcolo al ribasso, disposto a recuperare tutto dell’antico regime per avere partita vinta nel difficile scontro politico in atto”.

Il trauma della Comune

In questo clima, è evidente come l’episodio traumatico par excellence del secondo Ottocento europeo, quello della Comune di Parigi, fosse destinato a estremizzare le posizioni. Con il suo esplicito richiamo al tentativo di democrazia diretta dell’anno II a Parigi, la Comune del 1871 – finita in un inaudito bagno di sangue ordinato da Thiers – lasciò attonita tanto la Francia quanto le cancellerie europee, dimostrando quanto in là poteva spingersi il movimento proletario nella sua volontà di rovesciare l’ordine costituito. Intorno alla Comune e quindi di nuovo intorno al 1793 la fragilissima Terza Repubblica dovette imporre delle radicali scelte di campo. Ora non si poteva più richiamarsi né all’89 – che voleva significare richiamarsi al 1830 e alla speranza, ancora viva negli anni Settanta, di un ritorno all’orleanismo – né al 1793, che voleva dire appoggiare il giacobinismo e la sua deriva socialista, ossia i comunardi; e men che mai, ovviamente, al 1899, vista la fine che aveva fatto il Secondo Impero, collassato in poche ore dopo la disfatta di Sedan. Hyppolite Taine, autore dei tre volumi delle Origini della Francia contemporanea (1876-1894, ultima ed. it. Adelphi 1989-2008), insisterà costantemente nelle sue pagine sulle atrocità delle folle rivoluzionarie fin dal 14 luglio per evidenziare il fil rouge che collegava il sangue dell’1789 con quello del 1871. Tema che avrebbe ravvivato la letteratura controrivoluzionaria in quegli anni, perlomeno tra quanti intendevano prendere le distanze dal faticoso tentativo della Terza Repubblica.

È il caso di Augustin Cochin, destinato a morire appena quarantenne sul fronte nel 1916, non prima di aver pubblicato alcuni scritti raccolti postumi nell’opera Lo spirito del giacobinismo (1979, ultima ed. it. Bompiani 2001). Cochin, cattolico e legittimista, arrivava addirittura a riprendere l’abate Barruel e le sue celebri tesi reazionarie di fine Settecento sul ruolo della massoneria nel “grande complotto” che avrebbe prodotto la Rivoluzione, identificando nei club giacobini le ruote di una “macchina rivoluzionaria” che avrebbe agito come minoranza organizzata per distruggere una monarchia altrimenti solida. Cochin se la prendeva soprattutto con la nuova vulgata che faceva della Terza Repubblica l’erede diretta della Rivoluzione, celebrata con enfasi ecumenica nel 1889, anno in cui fu respinto anche il tentativo di colpo di stato del generale Boulanger. Questa vulgata fu cristallizzata da Alphonse Aulard, titolare della nuova cattedra di Storia della Rivoluzione alla Sorbona, nella sua Histoire politique de la Révolution française, uscita a fascicoli tra il 1900 e l’anno successivo. Opera di sintesi di uno storico vicino alle posizioni dei radicali di Georges Clemenceau (che aveva assistito alla sua lezione inaugurale), Aulard vi prendeva tra l’altro posizione a favore di Danton contro Robespierre, riconoscendo nel primo una sincera passione repubblicana e nazionalista (come dimenticare il suo celebre: “Osare, osare ancora, osare sempre e la Francia sarà salva”?), mentre il Direttorio veniva criticato per la sua debolezza morale ma difeso nel suo tentativo di opporsi al ritorno della monarchia. Un’interpretazione equilibrista che cercava insomma di depurare l’anno II dai torbidi del Terrore, per dimostrare che era possibile essere repubblicani senza essere terroristi.

“Giacobino, ma con riserva; sostenitore del popolo, ma del popolo organizzato”, lo definirà Michel Vovelle. Inevitabilmente, Aulard era destinato a scontrarsi non tanto con Jean Jaurès, leader del Partito socialista francese, ucciso nel 1914, autore di una monumentale Storia socialista della Rivoluzione francese (1901-1908, ultima ed. it. Editori Riuniti 1969-1971), uscita negli stessi anni di quella di Aulard anche se di impostazione evidentemente diversa (Jaurès dichiarava che alla Convenzione si sarebbe seduto “al fianco di Robespierre”), ma mitigata dalla lunga amicizia tra i due, quanto con Albert Mathiez, il collerico studente di Aulard il cui credo politico e un’ambizione frustrata dal dogmatismo aulardiano costrinse a lungo a incarichi periferici prima di poter riuscire a spiccare come esponente della storiografia rivoluzionaria.

La storiografia marxista

La storica disputa tra Aulard e Mathiez si sostanziò tanto nella scelta dei simboli di riferimento – Danton per Aulard, Robespierre per Mathiez, fondatore della Società di studi robespierristi – quanto sul piano accademico, con il primo a dirigere la rivista Révolution française e il secondo gli Annales historiques de la Révolution française, ancora oggi attivi. Fondendo ai tradizionali studi storici le novità della sociologia e dell’economia, Mathiez prendeva le distanze dalla “vecchia scuola” ottocentesca e apriva la stagione della storiografia marxista, destinata a grande fortuna. Il successo della Rivoluzione russa del 1917, d’altronde, dimostrava che l’esperienza della Comune del ’71 e prima ancora del governo rivoluzionario dell’anno II non erano che prodromi di quella “ultima rivoluzione” che aveva prefigurato per primo Gracco Babeuf nel 1796.

Il successo della Rivoluzione russa del 1917 dimostrava che il governo rivoluzionario dell’anno II non era che il prodromo di quella “ultima rivoluzione”.

Entrato a far parte del Partito comunista francese nel 1920, Mathiez pubblicò per il partito una nuova edizione della Storia socialista di Jaurès con un’introduzione “militante”, allineandosi al nuovo “sentire” che, dell’esperienza dell’anno II, non intendeva recuperare esclusivamente il governo robespierrista, ma soprattutto il ruolo dei movimenti sociali degli Arrabbiati prima e degli hébertisti poi, considerati autentici esponenti del movimento popolare sanculotto represso dalle autorità. In questo senso va letto il testo cardine di Mathiez, Carovita e lotte sociali sotto il Terrore (1927, ultima ed. it. Res Gestae 2015). La sua opera di sintesi sulla Rivoluzione, definita da Michel Vovelle “ancora oggi un manuale, nel senso migliore del termine, in grado di far scoprire la Rivoluzione francese, di mettervi ordine senza sminuirne la ricchezza”, rimase incompiuta per la morte improvvisa durante una lezione nell’aula Jules Michelet della Sorbona; sarà completata nel 1937 dal suo discepolo Georges Lefebvre (ultima ed. it. Einaudi, 1970), le cui ricerche sui contadini del nord durante la Rivoluzione dimostravano la sua piena adesione alla storiografia marxista, focalizzata sui temi economici e sociali, benché la sua opera più rilevante resti La grande paura del 1789 (1932, ultima ed. it. Einaudi 1997), magistrale studio di quel misterioso fenomeno di creduloneria popolare che provocò sommovimenti e sollevazioni nelle campagne francesi durante l’estate del 1789, e che mostrava un inedito Lefebvre storico della mentalità.

Lefebvre fu protagonista, nell’immediato dopoguerra, del conflitto tutto interno al Partito comunista con Daniel Guérin, che nel 1936, mentre Lefebvre insegnava alla Sorbona, aveva partecipato agli scioperi e alle occupazioni del Fronte Popolare parlando poi di una “rivoluzione mancata”. Guérin avrebbe quindi tentato – come ha scritto di lui Bruno Bongiovanni – “un’avventurosa e suggestiva sintesi tra marxismo e anarchismo”, enfatizzando con Bourgeois et bras nus: la lutte des classes sous la Première Republique (1946, poi riproposto non a caso nel 1968) lo scontro tra i sanculotti parigini per la democrazia diretta e il Comitato di salute pubblica robespierrista impegnato in una dura opera di repressione del movimento popolare, che invece per Lefebvre aveva il merito di aver salvato la Rivoluzione. A cercare di mediare tra queste posizioni fu Albert Soboul, discepolo di Lefebvre (che egli chiamava père Lefebvre), suo erede alla cattedra di Storia della Rivoluzione alla Sorbona, che nell’opera di sintesi La Rivoluzione francese (1962, ultima ed. it. BUR 2001) fissò quella che riteneva l’ortodossia marxista-leninista della storiografia sulla Rivoluzione non senza aver dedicato una imponente tesi di dottorato al movimento popolare parigino durante l’anno II che Lefebvre stesso definì – racconta Michel Vovelle – “l’ultima tesi di storia politica sulla Rivoluzione francese”.

Il revisionismo di Furet

Il suo sforzo fu però, osserva De Francesco, “un combattimento di retroguardia”, perché già ormai la nuova corrente revisionista, aperta da Arthur Cobban con le sue critiche alla teoria della “rivoluzione borghese”, apriva larghe brecce nella solida fortezza della storiografia marxista, destinata a crollare sotto i colpi di François Furet. Storico atipico (non aveva completato il dottorato e collaborava come giornalista per il Nouvel Observateur), Furet era un ex comunista che per tutta la vita, a dispetto di quanto si dirà poi (anche a causa della sua etichetta di “revisionista”) rimase nella sfera politica della sinistra francese. Quando, con Denis Richet, pubblicò con l’editore Hachette la sua Révolution française (1965-66, ultima ed. it. Laterza 2011), l’intento era quello di “voltare pagina rispetto alla tradizionale lettura di Lefebvre”. L’operazione riuscì perché l’opera era principalmente divulgativa, di scorrevole lettura, ma solida sul piano storiografico. La tesi di Furet e Richet – presto poi abbandonata da Furet – consisteva nel definire l’esperienza del Terrore un dérapage, uno “sbandamento” rispetto al percorso iniziato nel 1789, cosicché il ’93 non ne era una naturale conseguenza ma andava visto come una parentesi: ciò spiega lo spazio ridotto dedicato all’anno II nella loro opera, rispetto invece al quinquennio termidoriano, dove la vicenda del Direttorio tornava a godere di una sua autonomia. L’interpretazione furettiana era un atto di accusa contro il presunto antiparlamentarismo insito nell’esperienza rivoluzionaria ed ereditato dalla successiva storia francese fino alla Quinta Repubblica: la storiografia marxista, con la sua enfasi sull’esperienza del governo rivoluzionario, metteva in discussione i principi della rappresentanza democratica e della libertà ereditati dall’89, che invece tornavano a essere con Furet la stella polare del decennio rivoluzionario. Da qui anche la sua valorizzazione tanto di Tocqueville che di Cochin, in quanto critico della “macchina” politica dei giacobini.

Sia Soboul che il suo successore, Michel Vovelle, scrissero parole di fuoco contro l’opera di Furet e Richet. Nel corso degli anni Ottanta, Furet e Vovelle si trovarono ai lati opposti della barricata nella guerra per fissare la nuova ortodossia storiografica durante il bicentenario del 1989. Nonostante il grande sforzo di Vovelle (che egli racconta nel libro Battaglie per la Rivoluzione francese, uscito in Italia nel 2015), fu Furet a vincere la partita, facilitato dal fatto che il 1989 fu anche l’anno della caduta del Muro e l’inizio della fine di quell’esperienza a cui i marxisti avevano guardato per tutto il “secolo breve” come alla realizzazione del progetto politico del 1893 (Furet dedicherà invece al fallimento del comunismo il suo libro Il passato di un’illusione, 1995). La critica furettiana alla storiografia marxista, fissata nel suo Penser la Révolution già nel 1973, fu cristallizzata nell’imponente Dizionario critico della Rivoluzione francese firmato con Mona Ozouf, quest’ultima insignita nel 1989, insieme a Vovelle, della medaglia d’oro del presidente Mitterand, come a voler sancire – osserva De Francesco – l’equilibrio della Quinta Repubblica tra le due posizioni, che in realtà rappresentava una vittoria per il fronte furettiano, se si considera che Vovelle, direttore scientifico delle celebrazioni del bicentenario in Francia, non era destinato a dividere l’onorificenza.

Una partita ancora in corso

E tuttavia la Rivoluzione non è finita, come invece Furet annunciava nel ’73, e come in modo diverso ma su un piano analogo annunciava Francis Fukuyama dopo la fine della grande narrazione comunista. Quel paradigma liberale che, per Fukuyama come per Furet, è uscito vincitore dal grande scontro del secondo Novecento, che per certi versi replica il grande scontro tra l’89 e il ’93, appare oggi in crisi. In questa crisi, ça va sans dire, la Rivoluzione torna a fare capolino. Nuovo terreno di scontro (su cui De Francesco tace nel suo libro) è per esempio la Vandea: qui, dove nell’anno II si consumò quel che Reynald Secher nel 1986 definì “il genocidio franco-francese”, la storiografia rivoluzionaria si è imbattuta nella sua pagina più nera, senza mai riuscire ad affrontarla veramente, così da prestare il fianco, sull’onda di Secher, a tutta una congerie di pseudo-studi di matrice quasi sempre ultracattolica e sovranista sulla cui base il Front National di Le Pen ha invano tentato di convincere il parlamento francese a riconoscere il “genocidio vandeano”. Vovelle ha puntato a suo tempo il dito contro Furet, che pur non riconoscendosi nella pubblicistica controrivoluzionaria l’avrebbe nondimeno favorita con le sue aperture a Cochin, la cui “macchina giacobina” era definita, in Penser la Révolution, “matrice del totalitarismo” (un’interpretazione che negli Stati Uniti era stata avanzata da Jacob Talmon e Hannah Arendt). “Volgarizzazione caricaturale delle riflessioni di François Furet, furoreggia in essa l’immagine di una rivoluzione totalitaria, anticamera dei gulag”, scriverà su questa pubblicistica Vovelle nelle sue riflessioni sulla storiografia del bicentenario. L’antica linea di faglia tra filo-rivoluzionari e contro-rivoluzionari trova insomma oggi nuova linfa nel contrasto tra “globalisti” e “sovranisti”.

L’antica linea di faglia tra filo-rivoluzionari e contro-rivoluzionari trova oggi nuova linfa nel contrasto tra “globalisti” e “sovranisti”.

Con la crescente messa in discussione del paradigma liberista, rispuntano anche nuove versioni dell’interpretazione “popolare” della Rivoluzione, condannate perché considerate legate a un credo politico ormai logoro. È il caso della polemica a distanza tra Patrice Gueniffey, discepolo di Furet, autore di opere pregevolissime come Politique de la Terreur (2000), successivamente passato agli studi napoleonici (Furet stesso, prima della morte, stava lavorando a una biografia di Napoleone, progetto ripreso da Gueniffey che nel 2013 ha fatto uscire un mastodontico Bonaparte, primo di due volumi), e Annie Jourdan, la cui Nouvelle histoire de la Révolution (il cui titolo di lavorazione era Repenser la Révolution française, per enfatizzare la distanza dal libro di Furet) è stata accusata di “raccontare la storia della Rivoluzione con le parole e le idee di ieri”. E ciò perché Jourdan avrebbe cercato di “risuscitare una mitologia morta”, quella rappresentata dalla storiografia marxista che per Gueniffey è stata spazzata via dal “fallimento di tutti gli esperimenti rivoluzionari, senza eccezioni”, e infine dal “tracollo inglorioso del comunismo”. Fedele all’idea furettiana che la Rivoluzione non ha più nulla da dire sull’oggi, Gueniffey liquida il tentativo di Jourdan di scrivere una storia della Rivoluzione dal punto di vista del “popolo” con aggettivi durissimi (“Dal ridicolo, dal grottesco, dall’insignificante, a volte si cade nell’odioso”). Dal canto suo, Jourdan si chiede perché Gueniffey, stretto collaboratore della Fondation Napoléon, di tendenze golliste, condanni il Tribunale rivoluzionario per le sue 2600 vittime e non Bonaparte per i 3000 prigionieri di guerra uccisi a Giaffa. La sua risposta è che in bonapartisti (e i bonapartisti furettiani ancora di più) hanno tutto l’interesse a difendere la costruzione ideologica dei termidoriani, che inventarono il “mito del Terrore” per legittimare il loro fragile regime; Jourdan ricorda invece che il Terrore non fu mai messo all’ordine del giorno nel settembre 1793 – ed è questa una recente, importante acquisizione storiografica – per cui non si può davvero parlare di una discontinuità nella parabola rivoluzionaria. Idea, questa, validamente difesa anche dall’altra parte dell’Atlantico da Timothy Tackett, la cui opera The Coming of the Terror in the French Revolution (2015) ha dimostrato come l’ossessione del complotto, la cultura del sospetto e la costruzione di quelle che oggi definiamo fake news furono elementi determinanti tanto dell’1789 quanto del 1793, per cui il Terrore non iniziò né con i massacri di settembre del 1792 né l’anno successivo, ma fin dai giorni della Bastiglia.

Lo aveva d’altronde già notato Lefebvre, quando ne La grande paura del 1789 si chiedeva “che cos’è la grande paura se non una gigantesca ‘falsa notizia’?”. E già questo dà un’idea di come molti dei temi ignorati dalla storiografia rivoluzionaria stiano ora tornando alla luce grazie a una mutata sensibilità politica: è il caso degli studi sulle false credenze e sul loro contributo alla costruzione al collasso dell’antico regime (analizzato da Robert Darnton) o alla costruzione della mentalità rivoluzionaria che soltanto ora acquistano un senso di attualità con la rinnovata attenzione all’impiego politico della misinformation. Ma è anche il caso degli studi sul ruolo delle donne, che durante l’anno II ebbero momenti di autentico protagonismo nel movimento popolare, finché il Comitato di sicurezza generale non chiuse d’imperio tutti i club femminili: la riscoperta di quella pagina dimenticata della storia del 1793 è stata possibile solo grazie all’attivismo della gender history. O ancora del movimento anticolonialista e antischiavista, promosso dai rivoluzionari e soppresso da Bonaparte, che fece guerra al “giacobino nero” Toussaint Louverture (ai “giacobini neri”, titolo dell’opera di C.L.R. James, si richiama il logo della rivista socialista americana Jacobin).

Sono esempi che ci suggeriscono non solo che non tutto è stato detto, sulla Rivoluzione, ma anche che non tutti gli esperimenti del decennio rivoluzionario sono falliti, come sostiene Gueniffey. Alcuni potrebbero essere ancora in attesa del loro momento: cosicché, invece di parlare di “storia” della Rivoluzione, potremmo parlare del suo futuro. In un suo recente libero, Futuri possibili (2019), la sociologa Vincenza Pellegrino racconta di una sua visita a un’esposizione a Parigi dedicata alla Comune del 1871. Di fronte alle istanze modernissime dei comunardi, l’autrice si chiede se “quello che vediamo nella mostra è il nostro passato o il nostro futuro”. E raccoglie l’impressione di una ragazzina di scuola all’uscita dalla mostra: “… Sembra una battaglia che dura ancora oggi… Cioè, sembrano tutti morti, che il loro sogno era impossibile, troppo bello per essere reale. Ma poi sembra anche che magari erano solo in anticipo”. Forse erano gli stessi pensieri dei comunardi rispetto al precedente della Grande Rivoluzione, così come i bolscevichi credettero di realizzare il sogno dei giacobini; cosicché avrebbe ragione Furet, e il loro fallimento ha sancito il fallimento di ogni esperimento rivoluzionario. Oppure, come risponde Pellegrino alla ragazzina all’uscita dalla mostra, “magari questi qui non hanno né vinto né perso. Magari la partita è in corso e la giochiamo noi”.