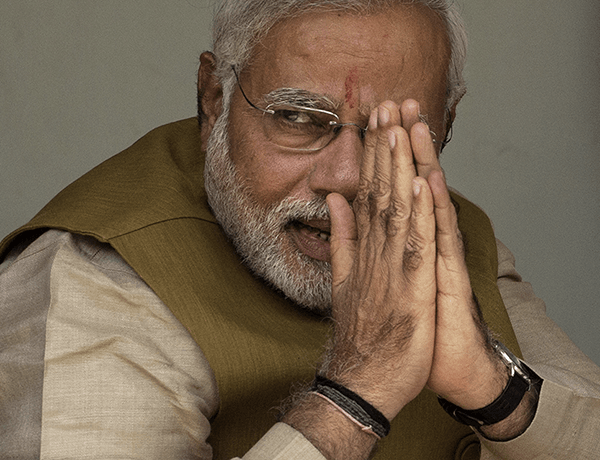

A New Delhi, tra le capitali più inquinate del mondo, si respira male e a fatica. Ma l’aria che si respira, tra smog, detriti di materiali da costruzione e miasmi del sacro fiume Yamuna, è aria di rivincita. La stampa internazionale, dal maggio del 2014, non ha fatto altro che lodare la nuova amministrazione indiana del primo ministro Narendra Modi, esponente di punta del partito conservatore nazionalista Bharatiya Janata Party (BJP) e mattatore delle ultime elezioni nazionali.

Modi è salito agli onori internazionali accompagnato da una mitologia che ha promosso in tutto il mondo un lieto fine esemplare: l’India dei poveri ma sorridenti, della non-violenza gandhiana, della spiritualità esotica al profumo di curry e cannella, l’India “che non è la Cina”. Per non dire della storia personale, quasi dickensiana, di Narendra Modi, nato nei pressi di Vadodara (Gujarat) da un’umile famiglia di bassa casta e, fin da tenerissima età, impegnato a servire té al banchetto di famiglia. Un dettaglio non trascurabile è che per mezzo secolo Modi sia stato membro attivo della Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sigla ultranazionalista extraparlamentare hindu, descritta dai propri detrattori come “parafascista”, e che grazie a quella palestra politica sia riuscito a fare il salto dello steccato all’interno del BJP, è rimasto un dettaglio sorvolato. Come si è sorvolato sulla reggenza dello stato del Gujarat nei primi anni Duemila: all’epoca i pogrom anti-musulmani, condotti dagli ambienti dell’ultradestra hindu e dalle forze dell’ordine statali del governo locale di Modi, fecero duemila morti in una manciata di giorni. Macchia che, all’epoca, fece di Modi un appestato internazionale, con visti negati negli Usa e nel Regno Unito.

Modi ha ereditato un paese malconcio e bloccato, ma in forte crescita demografica e pieno di potenziale inespresso.

Dal 26 maggio 2014, primo giorno del governo Modi, la musica dentro e fuori l’India è cambiata. La vittoria schiacciante del BJP grazie a una campagna elettorale incentrata sulla riavvio di un’economia boccheggiante, ridotta a una crescita inferiore al 5 per cento (anche) dalla crisi internazionale del 2008, ha fatto di Modi una figura messianica in grado di dare all’India lo status di superpotenza. Il Modi 2.0, da esponente dell’ultrainduismo militante ad affabile statista e campione dell’economia, ha dettato il passo delle riforme necessarie a fare ripartire la grande promessa economica dell’Asia. Modi ha ereditato un paese malconcio e bloccato, drasticamente in ritardo infrastrutturale rispetto al vicino cinese, ma in forte crescita demografica e pieno di, per usare la terminologia del capitalismo internazionale molto in voga sulle pagine dei giornali indiani, untapped potential: potenziale non ancora sfruttato.

Un miliardo e mezzo di abitanti, quaranta per cento della popolazione sotto i trentacinque anni, un milione di neodiciottenni al mese: sono numeri che, a seconda della prospettiva, rappresentano un’occasione imperdibile o una minaccia incombente. Modi, homo politicus del nuovo millennio, non può che essere anche un inguaribile ottimista. Forte della più ampia maggioranza alla camera bassa del parlamento indiano dagli anni Ottanta a oggi, il BJP si è fatto promotore di una serie di riforme liberiste che dovrebbero dare la spinta propulsiva necessaria all’economia indiana per puntare in alto, più in alto di tutti.

Il governo si è messo subito al lavoro su semplificazione burocratica, incentivi ai Foreign Direct Investments (FDI), snellimento delle leggi per l’acquisto di terreni, accorpamento delle tasse, condono per i capitali depositati illegalmente all’estero, sensibilizzazione per incentivare la contribuzione fiscale, liberalizzazione dei settori strategici dell’economia indiana (difesa, distribuzione, trasporti), la campagna “Make in India” per promuovere il paese come nuova “fabbrica del mondo”, iniziative per formare una manodopera specializzata, la campagna Smart Cities Mission per la realizzazione di cento smart city nelle periferie urbane, dove infrastrutture, connettività, servizi e tenore di vita siano “al pari di quelli europei”. Nonostante diverse iniziative siano rimaste impantanate nelle sabbie mobili del bicameralismo indiano, la risposta dei mercati è stata decisamente incoraggiante, grazie anche a un colpo di fortuna inatteso: il crollo del prezzo del petrolio.

Nel maggio del 2014, esordio di Modi al governo, un barile di petrolio costava centotre dollari; nell’ottobre del 2016, due anni e mezzo dopo, è a quota cinquanta dollari, dopo aver toccato il minimo storico di ventotto dollari al barile nel gennaio del 2016. Una variabile da considerare, visto che il fabbisogno petrolifero del paese è coperto per l’81 per cento da importazioni e che, nonostante l’annuncio della svolta green indiana con la ratifica dell’accordo sul clima di Parigi, l’India continua ad acquistare e bruciare un sacco di petrolio. Nel 2014/15 ha importato 189 milioni di tonnellate cubiche (mmt), spendendo 112 miliardi di euro; un anno dopo, ne ha acquistate 202, pagando solo 64 miliardi di dollari (Economic Times, 22 aprile 2016).

L’India, che ha bisogno dei soldi degli altri per modernizzarsi, nell’anno fiscale 2015/16 ha attirato 55,4 miliardi di dollari, suo massimo storico con incremento del 29 per cento rispetto all’anno precedente (The Hindu, 28 maggio 2016). Il Fondo monetario internazionale, nel mese di ottobre, ha previsto per l’India una crescita del Pil pari al 7,6 per cento per i prossimi due anni, prima tra le economie in via di sviluppo: più della Cina (ferma intorno al 7 per cento), ma meno di quanto vaticinato dai tecnici indiani, che puntano almeno all’8. L’entusiasmo dei mercati internazionali, per contro, non sembra allineato al destino di centinaia di milioni di indiani, che probabilmente non riceveranno molto di buono da questa apertura del mercato.

La svolta di New Delhi comporta una serie di misure che piacciono molto al mercato ma meno a chi le subisce. Si va dall’abbattimento delle tutele ambientali all’azzeramento dei diritti di chi occupa o possiede un terreno agricolo, senza strumenti per difendersi dall’arrivo della modernità che, per chi vive nell’India rurale, si traduce in espropri. Stesso discorso per i lavoratori, al 95 per cento arruolati nelle fila del lavoro informale (niente contratto, niente diritti, niente ferie, niente malattie, niente pensione, niente contributi e, per i datori di lavoro, niente tasse dichiarate).

Il Pil cresce, i mercati applaudono, ma in India non si creano nuovi posti di lavoro.

Nella proiezione futuristica delle cento Smart Cities all’europea non trovano spazio nemmeno i 65 milioni di indiani (stime governative del 2011, che secondo diverse Ong sono decisamente stilate al ribasso) che vivono negli slum delle periferie urbane. Vite che vengono dislocate a forza per far spazio alla banda larga e all’approvvigionamento elettrico 24 ore su 24 (ancora oggi, in India, un lusso) pensati per le classi medio-alte, ma per cui non esiste né un progetto abitativo alternativo né, soprattutto, un piano per un impiego futuro.

Infine, ed è probabilmente il problema che New Delhi dovrà affrontare nel futuro prossimo, la galoppata del Pil indiano ha le caratteristiche della “crescita senza posti di lavoro”. Il Pil cresce, i mercati applaudono, ma in India non si creano nuovi posti di lavoro, mentre l’incremento demografico aumenta esponenzialmente. Secondo i dati del ministero del lavoro indiano relativi a otto settori a impiego intensivo (tessile, pellame, metalli, automobilistico, gemme e gioielli, trasporti, IT, filati), nell’anno fiscale 2014/2015 sono stati aggiunti solo 500.000 posti di lavoro. Oggi, in India, ogni mese un milione di persone si affaccia potenzialmente al mercato del lavoro. Gli acche din – i giorni migliori – per loro, sembrano però ancora molto lontani.

Immagine di copertina: veduta aerea di New Dehli.