N ei giorni dell’attacco a Capitol Hill, Facebook, Twitter e altri social network hanno preso decisioni senza precedenti nei confronti di Trump, rimuovendo post e profili legati all’ex presidente. C’è chi ha accusato le piattaforme di censura e chi invece ha rinfacciato loro di essere intervenute troppo tardi e in maniera puramente simbolica dopo anni in cui hanno avuto un ruolo fondamentale proprio nel normalizzare e diffondere messaggi violenti. Una contraddizione e un conflitto che hanno comunque ricordato a tutti la centralità che i social occupano oggi nel dibattito pubblico. Le conseguenze dell’assalto al Congresso, tuttavia, rischiano di nascondere quella che fino a qualche mese fa era stata la storia centrale nel confronto tra la politica statunitense e Big Tech (Facebook, appunto, e Amazon, Apple, Google) e che riguarda la lotta al monopolio dei colossi tecnologici, contro cui la politica americana sembra (o almeno sembrava) aver trovato un accordo pressoché totale.

Lo scontro è esploso nello scorso ottobre, giungendo all’avvio di un processo contro Google da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. “Per molti anni, Google ha usato tattiche anticoncorrenziali per mantenere ed estendere il suo monopolio sul mercato dei servizi di ricerca generale e sulla pubblicità di ricerca, ovvero i pilastri del suo impero”, si legge nelle 57 pagine dell’accusa. Il Dipartimento di Giustizia ha evidenziato anche le differenze tra la Google di vent’anni fa, nata come una promettente start-up con un metodo di ricerca innovativo, e quella di oggi, ovvero “un monopolio che detiene il controllo totale di internet”.

Non solo, a dicembre è arrivato anche l’attacco frontale contro Facebook: la Federal Trade Commission e più di 40 stati hanno accusato l’azienda di Mark Zuckerberg di aver acquistato i suoi rivali per danneggiare illegalmente la concorrenza, chiedendo che le acquisizioni vengano invalidate. “Per quasi un decennio, Facebook ha usato il suo potere dominante e monopolistico per schiacciare i rivali più piccoli e soffocare la concorrenza, tutto a spese degli utenti”, ha dichiarato il procuratore generale di New York Letitia James, democratica che ha guidato l’indagine multistatale in parallelo con l’agenzia federale, supervisionata a sua volta da un repubblicano. Il processo a Google e Facebook è solo il passaggio più recente di un attacco generale ai quattro big portato avanti nei mesi precedenti.

Il Congresso contro il Tech

L’intervento della politica nei confronti di Amazon, Apple, Facebook e Google era stato già caldeggiato nel corso del 2018, quando accademici come Tim Wu, docente di diritto alla Columbia University, e Kenneth Rogoff, economista di Harvard, avevano attirato l’attenzione sulle dimensioni delle compagnie e sul livello di libera concorrenza nel paese. Un pensiero che aveva iniziato a minare l’immagine dei good guys, Zuckerberg e colleghi, fino a quel momento largamente visti come i successori di Prometeo in versione millennial.

Il processo a Google e Facebook è solo il passaggio più recente di un attacco generale ai quattro big portato avanti nei mesi precedenti.

Il tema è stato raccolto un anno dopo da Elizabeth Warren, candidata alla nomination democratica: l’allora senatrice del Massachusetts aveva presentato nel 2019 un ambizioso programma per ridimensionare (se non direttamente smantellare) lo strapotere delle quattro società tecnologiche. La posizione di Warren ha estremizzato ciò che si andava chiedendo negli ambienti Dem, ovvero un controllo più efficace del settore. “Le grandi aziende tecnologiche di oggi hanno troppo potere: troppo potere sulla nostra economia, sulla nostra società e sulla nostra democrazia. Hanno ridotto al minimo la concorrenza, hanno usato le nostre informazioni private a scopo di lucro e hanno rovesciato il mercato contro tutti gli altri. In questo modo, hanno danneggiato le piccole imprese e soffocato l’innovazione”, ha dichiarato la senatrice democratica a inizio 2019. Anche Amy Klobuchar, altra candidata alla nomination del Partito, si è accostata a questa linea. A queste dure parole di Warren la politica ha fatto seguire i fatti, per la prima volta dopo anni: nel giugno 2019 sono iniziate le indagini della Commissione Giustizia della Camera, che hanno coinvolto un gran numero di funzionari appartenenti a compagnie rivali o clienti dei quattro colossi.

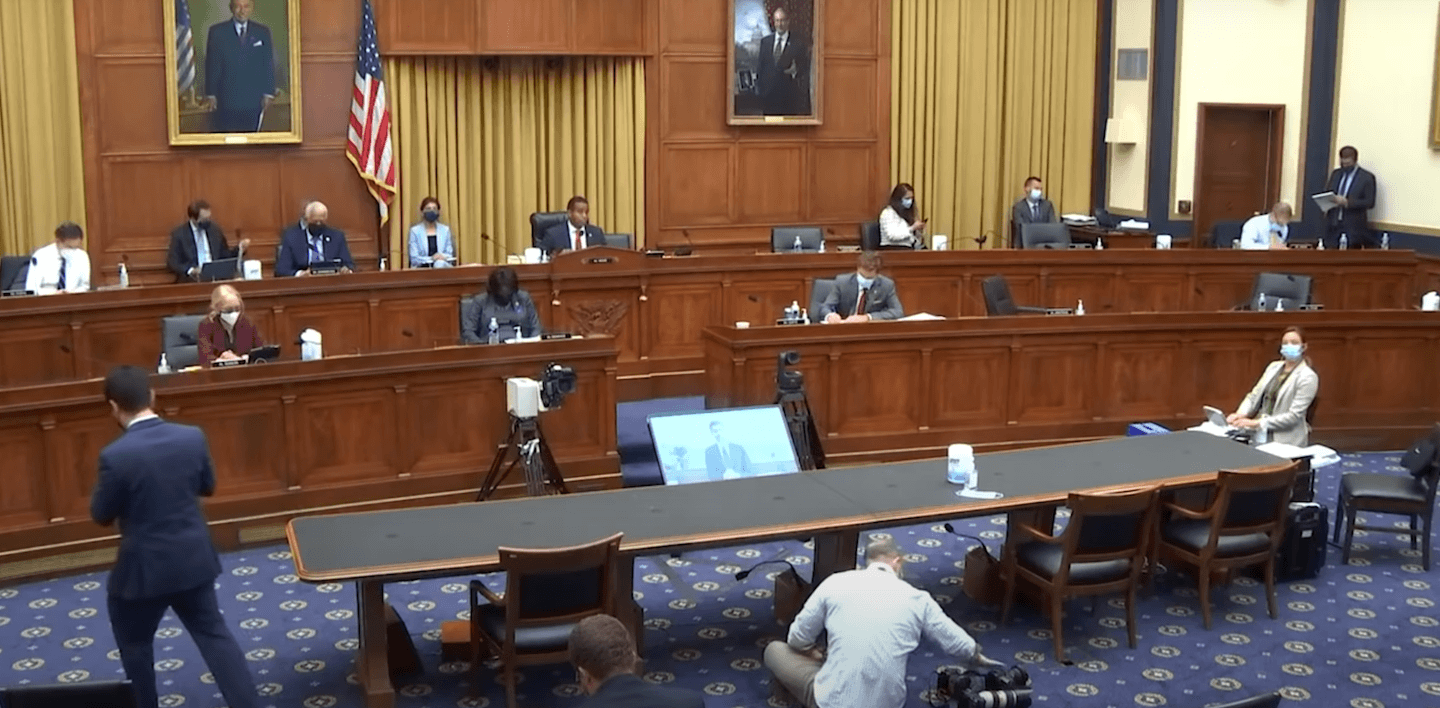

Da qui, lo scontro è arrivato a un momento cruciale: l’audizione in videocall dei quattro dirigenti delle rispettive aziende (Bezos, Cook, Pichai e Zuckerberg) andata in scena al Congresso lo scorso luglio; un momento reso ancora più surreale dai reiterati inviti a indossare la mascherina rivolti dal rappresentante democratico Cicilline, a capo della sottocommissione antitrust. C’erano già stati, in passato, dei teaser di questo episodio: tra tutti, l’apparizione di un Mark Zuckerberg incalzato dalle domande di Alexandria-Ocasio Cortez sul caso Cambridge Analytica. Era l’ottobre del 2019 e il patron di Facebook ebbe l’occasione di vedere e rivedere la sua espressione incerta girare su tutte le (sue) piattaforme.

La testimonianza dei CEO, tuttavia, ha segnato un momento di svolta nei rapporti tra il Congresso e i giganti del Tech: dall’audizione in poi, nulla è stato come prima. La potenza del momento, con quattro tra gli uomini più influenti del globo intenti a rispondere alle domande di Cicilline e compagnia, ha rappresentato la fine di un’era. Da motivo di orgoglio nazionale e da propulsori per la crescita del Paese, i quattro gruppi aziendali sono diventati un dilemma politico.

Infatti, la portata vertiginosa dei quattro – coinvolti in molti settori, dagli smartphone all’e-commerce ai pagamenti digitali – e i loro passi falsi su disinformazione, privacy, ingerenze elettorali e problemi occupazionali hanno sollevato sempre più ostacoli sul loro cammino. L’audizione ha proposto numerosi momenti interessanti, ma soprattutto ha evidenziato quanto la politica americana abbia compreso la centralità di questo dossier, trasformando le risposte dei CEO di Amazon, Apple, Facebook e Google non nel punto d’arrivo, ma nel punto di partenza per un’indagine ancora tutta da scrivere. O quasi: dopo sedici mesi di investigazione, nell’ottobre scorso è arrivato il report del Congresso, 449 pagine ricche di accuse a carico dei guru della Silicon Valley e dei loro metodi. Il rapporto ha messo al centro le pratiche anticompetitive operate dalle quattro aziende, che hanno fatto piazza pulita della concorrenza un po’ con merito e un po’ con furbizia e destrezza, almeno stando a quanto recitano le accuse dell’indagine. Vedremo come si porrà l’amministrazione Biden nei confronti di questo tema: se non altro, le aziende californiane potranno confrontarsi con un’interlocutrice di fiducia come Kamala Harris, da sempre molto popolare nella Silicon Valley.

Un dominio completo

“Come gatekeepers dell’economia digitale, queste piattaforme godono del potere di scegliere i vincitori e i perdenti, estromettere le piccole imprese e arricchirsi mentre soffocano i concorrenti”, ha detto Cicilline durante l’audizione di luglio. Questa dichiarazione riassume bene tutto quello che c’è da sapere sulla questione: ovvero, i quattro giganti del tech, più che il pollice alto di Facebook, hanno avuto la possibilità di utilizzare il pollice verso per i loro avversari.

Da motivo di orgoglio nazionale e da propulsori per la crescita del Paese, i quattro gruppi aziendali sono diventati un dilemma politico.

A inizio 2017 una studentessa di legge di Yale, Lina Khan, ha pubblicato un saggio dal titolo “Amazon’s Antitrust Paradox” sullo Yale Law Journal. Il suo contributo ha esaminato un principio affermatosi negli ambienti antitrust statunitensi a partire dagli anni Settanta che ha ridefinito la regolamentazione sulla base del benessere dei consumatori, ovvero il prezzo. In sostanza: se i costi per i consumatori non aumentano, la concorrenza è sana. Nel caso di Amazon, ad esempio, l’azienda è rinomata per i suoi prezzi convenienti, che la pongono al sicuro da un intervento federale.

Lina Khan ha sostenuto, perciò, che Amazon non debba ottenere un lasciapassare sui suoi comportamenti anticoncorrenziali sulla base di questo semplice motivo. L’azienda di Bezos sta accumulando un potere strutturale che le permette di esercitare un controllo crescente su molte parti dell’economia: raccoglie un numero spropositato dati, è disposta a rinunciare ai profitti per raggiungere i suoi obiettivi, è aggressiva commercialmente e trae molti vantaggi dalle sue infrastrutture di spedizione e di magazzino; una serie di elementi attraverso cui esercita un’influenza molto più ampia rispetto alla sua quota di mercato.

Nel suo libro dedicato ad Amazon, The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon, Brad Stone ha raccontato anche i lati più oscuri della gestione Bezos. A quanto pare, in passato i piani alti dell’azienda erano piuttosto preoccupati dall’ascesa di una nuova startup nel mercato e-commerce, chiamata Qidsi e specializzata nella vendita di… pannolini. Qidsi aveva ottenuto ottimi risultati coinvolgendo attori importanti del settore come diapers.com e soap.com. Bezos non perse tempo e inviò un alto funzionario di Amazon per trattare l’acquisizione della società. Qidsi non accettò le lusinghe del generoso Jeff, e così Amazon decise di scombinare i piani della startup abbassando del 30% il prezzo dei pannolini e degli altri prodotti per l’infanzia presenti sul suo store. I gestori di Qidsi manipolarono a loro volta i prezzi, accorgendosi che Amazon reagiva di conseguenza a ogni loro mossa con l’ausilio dei suoi bot, anche a costo di registrare una perdita. Risultato: gli investitori divennero scettici sulla stabilità di Qidsi, tagliando loro i fondi. Successivamente, i dirigenti dell’azienda decisero di accettare l’offerta di Bezos.

Di storie simili ce ne sono a bizzeffe in Silicon Valley: alcune di loro conducono a Menlo Park, dove Facebook ha realizzato acquisizioni gigantesche adottando la strategia “Copy, acquire, kill”. Nel 2012, quando Facebook comprò Instagram, in pochi colsero la portata del momento. Probabilmente perché si trattava solo di un social per fotografi con una decina di impiegati. Invece ha rappresentato la base fondamentale per la costruzione di un impero, poi consolidato con l’acquisto di WhatsApp e successivamente con quello di Oculus VR. Si dice che Zuck abbia anche forzato i tempi dell’operazione, per paura che la crescita di Instagram potesse danneggiare Facebook. Un po’ quanto fatto da Google nei confronti di Waze, l’app che avrebbe potuto gareggiare con Google Maps, acquistata invece da Mountain View per un miliardo circa. Diverso il caso di Snapchat: gli sviluppatori non accettarono il corteggiamento di Zuckerberg, spianando la strada verso la nascita delle Stories. Nel frattempo, Snapchat è finita nel dimenticatoio. Copy, acquire, kill.

Facebook ha realizzato acquisizioni gigantesche adottando la strategia “Copy, acquire, kill”.

Apparentemente, è ironico che questo gioco anticompetitivo possa andare in scena nella culla del liberismo globale. Ma non è tutto: allo stesso tempo, i giganti tecnologici hanno goduto per anni di vantaggi fiscali non indifferenti in diverse aree del globo. Si tratta di un effetto della scarsità di decisioni coerenti da parte dei governi occidentali, incapaci di elaborare una tassazione globale indirizzata al settore, e a cui stanno cercando di lavorare ora l’ONU e l’OCSE. La Francia ha provato una fuga in avanti nel novembre scorso, con le autorità fiscali locali che hanno chiesto milioni di euro ai gruppi tecnologici statunitensi, imponendo una digital tax che ha fatto infuriare Washington.

L’UE ha iniziato a lavorare in questa direzione, abbozzando una regolamentazione più rigida nei confronti dei colossi tecnologici: a metà dicembre, Bruxelles ha annunciato un pacchetto di riforme che comprende il Digital Services Act (legato alla moderazione dei contenuti, anche pubblicitari) e il Digital Markets Act (che coinvolge invece le regole sulla concorrenza). Nel frattempo, la lotta contro i privilegi del tech è partita dalla regione Piemonte, dove il governatore Cirio ha proposto una Web Covid Tax con cui portare l’aliquota fiscale al 30% sulle transazioni effettuate nel periodo di lockdown presso i grandi portali e-commerce, distribuendo i proventi ai commercianti danneggiati dall’emergenza. “Sono un liberale – ha dichiarato Cirio – ma esserlo vuole dire garantire a tutti di partire dallo stesso punto”.

Prodotti, non consumatori

Nonostante sia spesso argomento di conversazione e di confronto, è ancora complicato stabilire quanto Amazon, Apple, Facebook e Google incidano sulla routine di un consumatore: di sicuro, più di quanto si possa pensare. Basta considerare il caso di Google: il motore di ricerca di Mountain View è egemonico nel suo settore (spiace per gli abituali utenti di Bing), con la possibilità di plasmare, nei limiti del possibile, le scelte individuali sulla base dei risultati di ricerca. Proponendo quel sito piuttosto che l’altro. Evidenziando i contenuti sponsorizzati, le finestre integrate nel motore di ricerca, i risultati in anteprima.

Navigando sul web, è impossibile non interagire con il motore di ricerca, anche senza rendersene conto. Questo perché la maggior parte dei siti web sfrutta le tecnologie pubblicitarie di Google, che tengono traccia della navigazione. Quando si carica un articolo contenente un annuncio offerto da Google, l’azienda registra il sito web che l’ha caricato. Ovviamente, la maggior parte degli annunci sono gestiti da Google: secondo la società di ricerca eMarketer, durante lo scorso anno la società di Mountain View e Facebook hanno costituito il 59% della spesa per gli annunci digitali. Google rappresenta il 63% di quella fetta.

La maggior parte dei siti web sfrutta le tecnologie pubblicitarie di Google, che tengono traccia della navigazione.

Le tecnologie pubblicitarie di Google includono anche un codice di analytics invisibile, che viene eseguito in background. Un’analisi di DuckDuckGo ha evidenziato che circa il 74% dei siti adopera questa funzionalità. Il numero dei dati forniti a Google, dunque, cresce anche senza saperlo. Per non parlare di Android e di tutti gli altri prodotti. Come ha scritto il New York Times, “It’s Google’s World. We just live in it”.

Proprio l’utilizzo dei dati è uno dei temi al centro delle indagini del Congresso. In un articolo pubblicato su Wired, James Temperton ha raccontato di aver deciso di abbandonare Google. Stanco di tutte le micro-ads durante la navigazione, Temperton ha cambiato motore di ricerca e ha iniziato a usare DuckDuckGo, accorgendosi che i risultati erano in linea con quelli del rivale. E tutto questo senza memorizzare o tracciare la cronologia delle ricerche. Niente raccolta e condivisione dei dati con gli inserzionisti, permettendo loro di micro-bersagliare l’utente con una miriade di annunci. I dati, d’altro canto, sono un problema anche per Amazon, che secondo le autorità europee avrebbe utilizzato le informazioni relative ai prodotti dei venditori terze parti per realizzare i suoi Amazon Basics e Amazon Essentials. In modo abbastanza simile, anche gli sviluppatori terze parti non sono molto soddisfatti di App Store e delle sue politiche, che secondo il Congresso statunitense non avrebbero trattato i programmatori in maniera equa.

La gratuità è stato il tratto caratteristico di quasi tutti i prodotti provenienti dalla Valley fin qui. Come vuole un adagio diventato ormai famoso, però, se qualcosa è gratuito, allora il prodotto sei tu, o i tuoi dati. Negli anni Ottanta il futurologo Alvin Toffler aveva immaginato che la tecnologia e la personalizzazione di massa delle merci avrebbe portato la fusione dei ruoli di produttori e consumatori in nuove figure, i prosumer. Una profezia che si è avverata solo in parte: oggi, nella prospettiva dell’utente contemporaneo, sembra invece essersi creato un ibrido diverso, quello tra consumatore e prodotto.