D i cosa siamo fatti quando abbiamo vent’anni? Se dovessimo ridurre il nostro io a pochi tratti queste linee cosa rappresenterebbero? Cosa potremmo dire che siamo, quando entriamo nella prima fase dell’età adulta, che sappia riassumere senza sminuire? Rispondersi risulta così difficile che talvolta quello che finiamo per fare è chiudere gli occhi, puntare con il dito su una convinzione, un pensiero della massa, una debolezza che ha instillato in noi il più grande dei vuoti e crederci, crederci senza freni.

Per Milena, protagonista ne La verità che ci riguarda di Alice Urciuolo (66thand22nd), la sua giovane vita adulta a Vallecorsa sembra riassumersi — per noi che la osserviamo — in due cose: un corpo che ha smesso di ascoltare e dentro al quale si è dissociata, e una realtà familiare che fatica a sopportare, soprattutto da quando la madre ha deciso di convertirsi alla Chiesa della Verità, una setta religiosa che ha iniziato a diffondersi nel paese sperduto tra i monti della Ciociaria. Realtà e corpo sono intrecciati, entrambi sconosciuti: osserviamo infatti Milena da quando, a quindici anni, smette di mangiare, senza apparenti motivi e campanelli d’allarme. Causa e soluzione sono ignote soprattutto ai genitori di Milena, in particolare la madre Angelica, co-protagonista parallela di questo romanzo. È proprio nella speranza di un miracolo alternativo e nel bisogno di una nuova realtà in cui credere che la madre lentamente si converte al culto neonato, sperando che la nuova fede — tradotta in donazioni — salvi sua figlia dall’anoressia. Così Milena, appesantita dal senso di colpa, riprende a mangiare sperando di salvare sua madre, incatenandola però ancora di più a quel nuovo credo.

Il racconto di Milena inizia quando ha quindici anni e una prima miccia viene accesa, per poi svilupparsi quando di anni ne ha venti: dopo essere rimasta accanto alla madre sperando in un suo risveglio di lucidità decide di iscriversi all’università a Roma, accolta dalla Casa dell’Ulivo, un collegio di suore che manterrà vivo il suo legame con la religione e la fede, sua e di chi l’ha cresciuta. Milena fugge conoscendo bene l’effetto della setta e del suo leader, Tiziano Valentini, sulla madre:La strategia era molto precisa e collaudata: prima ti faceva sentire amato, ti sommergeva di premure e attenzioni, poi, all’improvviso e senza alcun motivo, diventava sospettoso, affermava di non essere sicuro di potersi fidare di te: eri un vero fedele oppure no? A quel punto ti metteva alla prova in vari modi, per esempio ti intimava di allontanare dalla tua vita tutte le persone che non facevano parte della Chiesa della Verità perché erano un’influenza negativa, un impedimento per raggiungere la salvezza, ti diceva che per dimostrare che il tuo cuore era davvero puro e che meritavi la grazia dovevi dare un segno concreto.

Eppure nel tentativo di allontanarsi dalla cecità della madre incappa lei stessa in un rapporto di dipendenza con Emanuele, un giornalista di Roma con il quale la ragazza inizierà una relazione dove l’intensità sarà equiparata alla manipolazione, alla dipendenza, alla bugia. Emanuele per Milena fin dal principio è luce e ombra, è “un elemento ambiguo e ambivalente, come avrei capito in seguito, motivo di autocondanna” in quanto troppo più grande e troppo diverso rispetto a quello che sembra essere il fidanzato delle poche amiche che è riuscita a farsi in quei primi mesi a Roma.

Nel tentativo di allontanarsi dalla cecità della madre, la protagonista incappa lei stessa in un rapporto di dipendenza.

La protagonista de La verità che ci riguarda non è l’unica a essere incappata in una storia di dipendenza con qualcuno che fin da subito appariva come diviso tra bene e male. In Atti di sottomissione, romanzo memoir di Megan Nolan (NN Editore) del 2021 che racconta un rapporto di dipendenza e di abuso, la scrittrice racconta l’illusione della protagonista di aver trovato l’uomo perfetto, la cui perdita è inammissibile, a costo di perdere se stessa. Eppure, le prime parole che lei stessa pronuncia nei confronti di Ciaran sono “La prima volta che l’ho visto, mi ha fatto una gran pena.” Nonostante quindi questo rigetto primordiale, la protagonista del romanzo della scrittrice irlandese colma un vuoto prima con l’alcool e poi con una relazione disfunzionale.

Milena e la protagonista di Atti di sottomissione sono entrambe due giovani ragazze che trascinano silenziosamente un bisogno, un vuoto che non sa essere colmato, o tantomeno osservato fino in fondo da loro stesse. Milena prima risponde a questo vuoto annullando il corpo, privandolo di un nutrimento che è solo fisico; la protagonista senza nome del libro di Nolan cerca invece di annullare la mente con l’alcool, denominatore comune di molti giovani irlandesi nella Dublino che racconta. Gli uomini che incontrano le due protagoniste diventano l’apparente salvezza delle due giovani: se saranno amate, tutto sarà salvo; se saranno amate il resto scomparirà e non ne avranno più bisogno. Megan Nolan scrive:L’amore era la grande consolazione, avrebbe incendiato i campi della mia vita in un istante, senza lasciare nulla dietro di sé. Lo immaginavo come la grande livella, come una forza che mi avrebbe purificato e con la sua sola presenza mi avrebbe reso degna di riceverlo. Dopo la prima infanzia, la religione era scomparsa dalla mia vita, e al suo posto avevo coltivato una grande fede nell’amore.

Per farsi amare sono disposte e cambiare loro stesse, di cui comunque ancora sanno così poco: diventa facile plasmarci se non ci conosciamo a fondo, se non vogliamo approfondire la nostra conoscenza; o se, quello che abbiamo visto, ci disgusta e riporta al passato.

Gli uomini che incontrano le due protagoniste diventano l’apparente salvezza delle due giovani: se saranno amate, tutto sarà salvo.

Tornando al romanzo di Alice Urciuolo, ad accompagnare (e assecondare) Milena in questo amore dove il male si trova sotto la patina del romanticismo torbido ci sono Kafka e le sue Lettere a Milena, che la protagonista inizia a leggere, incuriosita da questa omonimia che la lascia speranzosa: “Anche se l’epistolario conteneva solo le parole di Kafka, mentre leggevo io sognavo di essere lei: avrei voluto che qualcuno mi amasse così, con quella dedizione e quel bisogno assoluto, avrei voluto essere la donna che suscitava quei sentimenti, la destinataria di quelle lettere.”

Impara quelle parole a memoria, le rimescola in bocca di continuo; inizia a sovrapporre la Milena che è — che non ama — alla Mìlena Jesenska, l’unica Milena meritevole d’amore, “la donna a cui avevo avuto accesso solo tramite le parole di lui, la donna che non conoscevo veramente”. Le lettere di Franz Kafka all’amata Mìlena Jesenska ci accompagnano durante il romanzo, mostrandoci quanto la protagonista è disposta a cambiare, a rinnegare se stessa pur di essere accettata e accolta da Emanuele, che lentamente inizia ad allontanarla dalle amiche, metterla alla prova, pretendere la sua completa attenzione e adorazione. E Milena così trova la sua setta, il fanatismo al quale piegarsi:

A volte sognavo di picchiarlo, di rifilargli una scarica di pugni, lo odiavo, volevo vendetta, ma sarei tornata da lui a un suo minimo cenno, pronta a lasciarmi tutto alle spalle. Ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato. Quando ero piccola era il mio passo preferito durante la messa, quello che amavo e che mi commuoveva di più, adesso ci leggo solo una mia precoce tendenza all’abnegazione.

Non è però sola in questa assuefazione. Il secondo romanzo di Urciuolo, che aggiunge un tassello alla sua esplorazione delle nuove generazioni — focalizzandosi ora sulla giovane età adulta — racconta la storia di due donne, madre e figlia, e dal parallelismo che unisce le due dipendenze: quella religiosa e quella sentimentale. Mentre Milena, a Roma, affonda nella dipendenza affettiva con un uomo più grande, più ricco, più intelligente di lei — o così lei pensa che sia — la madre, a Vallecorsa, si lega sempre di più alla Chiesa della Verità e al suo mentore, al punto da chiudere i rapporti con il marito e lasciare la casa dove erano cresciuti.

Il parallelismo tra dipendenza e sette religiose che Urciuolo ha riportato su carta ha un fondo di verità: le vittime di una setta e una persona vittima di una dipendenza affettiva vivono esperienze simili perché i meccanismi psicologici che portano le persone a piegarsi dentro una relazione manipolatoria sono gli stessi che attirano gli adepti all’interno delle sette religiose. Una prima fase è caratterizzata dall’adulazione, incessante e copiosa: fa sorridere pensare quello che oggi è diventato un termine comune e diffuso come il “love bombing” nacque proprio all’interno di una sette religiosa. Il termine infatti fu coniato dai membri della Chiesa dell’Unificazione, una setta religiosa fondata negli Anni Settanta negli Stati Uniti da Sun Myung Moon: il love bombing — fin d’allora — consisteva nelle pratiche attraverso le quali i capi dovevano adulare, conquistare e carpire nuovi adepti: una serie di atteggiamenti manipolatori identici a quelli che accadono all’interno di un rapporto amoroso. Una prima frase di attenzione e adulazione viene alternata a momenti di distacco, di privazione di quell’affetto donato senza freni: questo esproprio sentimentale improvviso non farà altro che spingere la vittima, ormai assuefatta, a trovare ogni mezzo per ricevere di nuovo quell’attenzione.

Le vittime di una setta e una persona vittima di una dipendenza affettiva vivono esperienze simili.

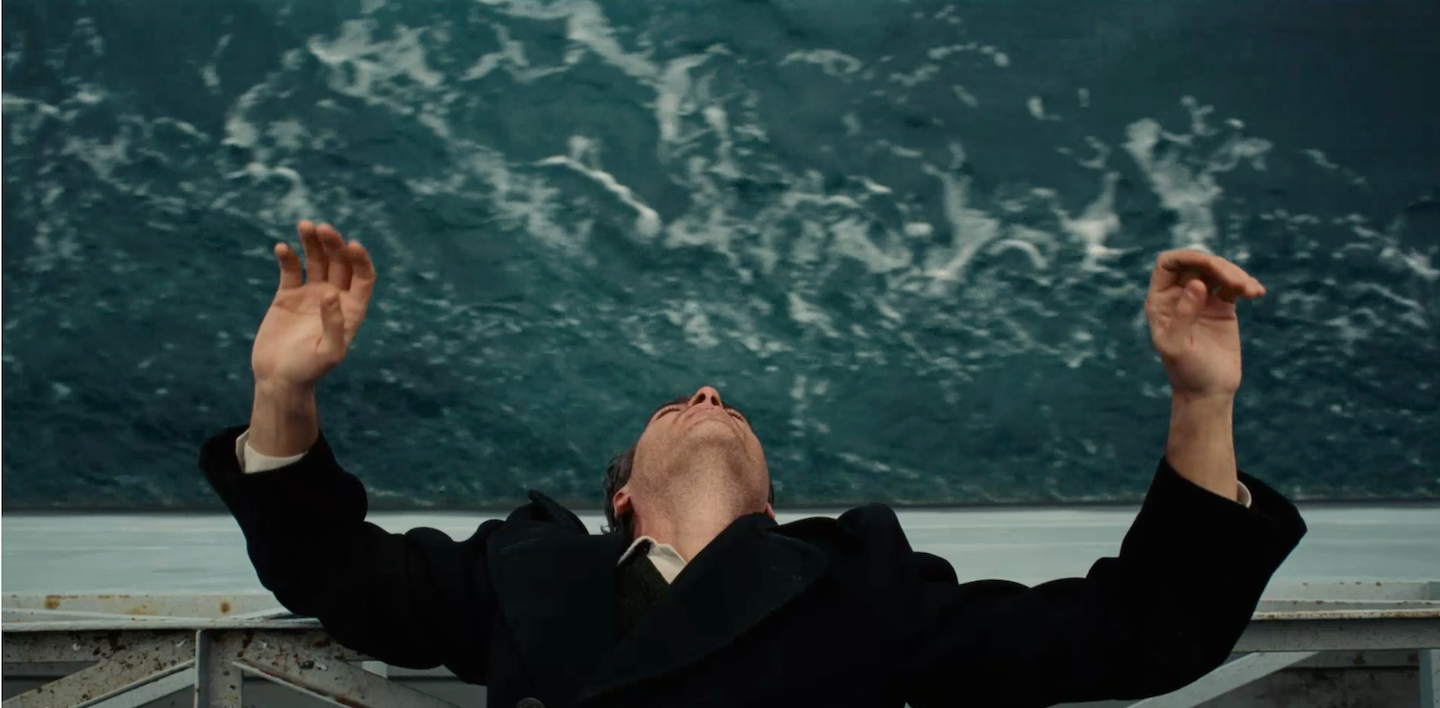

In The Master, film del 2012 del regista Paul Thomas Anderson, l’ex militare Freddie Quell (Joaquin Phoenix) si imbatte e rimane folgorato da un luminare, Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), il Maestro, capo di un nuovo gruppo religioso, fino a diventare il suo adepto più scellerato. L’uomo, provato dall’esperienza militare, indebolito nello spirito e perduti i suoi punti fermi, si lascia trascinare in esperimenti psicofisici intensi, test che mettono alla prova la sua psiche già precaria. Ma il potere del Maestro nei suoi confronti annebbia, fino a un certo punto, gli aspetti negativi: gli rende amore, una casa, un senso di appartenenza. E tutto il resto sembra sempre scomparire, proprio come Milena, come la madre Angelica, come la protagonista di Atti di sottomissione. Quando Freddie Quell e Lancaster Dodd, dove essersi consumati e poi allontanati, si ritrovano, sul finire della storia il Maestro dice: “E se trovi il modo di vivere senza servire un padrone, un qualunque padrone, allora vieni qui a raccontarcelo, va bene? Perché saresti la prima persona nella storia del mondo.”

Che sia nei confronti di un profeta, di un Dio o di un partner, siamo forse inevitabilmente a rischio di credere troppo, di lasciare che il nostro bisogno di essere amati e quindi scelti e approvati ci faccia cadere in un trappola d’amore? Questa domanda apre uno scenario pessimista e quasi deterministico, ma è uno dei diversi quesiti che Milena silenziosamente si pone, osservando se stessa e la madre. I racconti delle due dipendenze procedono insieme, con un punto di vista che ci fa intuire il rimpianto di Milena per essere incappata in Emanuele e nel suo gioco di potere senza privarci dell’inganno vissuto e di quella verità che aveva deciso di raccontarsi, “dove sopruso e amore vivevano sovrapposti”.

L’amore è un grande atto di fede, avranno detto in molti. Quando l’amore è un rapporto di subordinazione e manipolazione, forse lo è ancora di più: tutto dipende da quello che si crede. Milena, e dunque Urciuolo, ci inganna per tutto il libro, costellando il racconto della ragazza di dubbi, tentennamenti, numerosi non ricordo, credo, forse; la voce di chi ha deciso di raccontare una verità storpiata, ridotta a quell’unico punto di vista che è capace di farci andare avanti. La manipolazione diventa così oggetto del libro e anche cifra stilistica di come la storia viene raccontata, diventando un’intreccio ingannevole dove la prima a manipolare se stessa è proprio Milena, che si illude per difendersi.

Siamo forse inevitabilmente a rischio di credere troppo, di lasciare che il nostro bisogno di essere amati e quindi scelti e approvati ci faccia cadere in un trappola d’amore?

Un elemento che le fa credere di essere diversa dalla madre Angelica è il denaro. Per la figlia “erano i soldi l’elemento discriminante, la linea da non superare per non diventare come lei, bastava non farseli spillare da nessuno e sarei stata al riparo dalla follia”. Il denaro è un elemento ricorrente, essendo anch’esso veicolo di potere e manipolazione: è il simbolo della follia della madre, è ciò che manca a Milena per essere abbastanza nei confronti di Emanuele, è un punto di critica e osservazione di ciò che consideriamo giusto o normale. In un punto del libro, quando i genitori di Milena litigano per l’ennesima donazione fatta a Tiziano Valentini, la madre ribatte: “Quando tua madre ha lasciato quel terreno alla Chiesa andava bene, ma se io una volta all’anno dono qualcosa a Roccanuova sono una pazza criminale?”

La provocazione di Urciuolo è chiara e tagliente, e viene riproposta in un secondo momento della narrazione: Milena va a vedere una mostra, “L’età dell’angoscia”, esposizione che racconta di quando il cristianesimo passa dall’essere una setta, una nicchia religiosa, a diventare la religione: ciò che è normale venerare. Nel disegno narrativo fino ad ora tracciato la fuga di Milena dalla madre e dalla sua dipendenza non è semplice emancipazione giovanile, ma una vera e propria considerazione dell’eredità del dolore.

Quando mia madre aveva venti settimane ed era dentro la pancia di mia nonna, possedeva già sette milioni di ovuli. Uno di quelli ero io. Una donna, infatti, non produce nessun nuovo ovulo dopo la nascita, al contrario continua a perdere quelli che ha già: venuta al mondo, i sette milioni si sono già ridotti a due milioni, e alle prime mestruazioni gli ovuli sono un numero tra cinquecento e trecentomila. Quando mia madre non era ancora nata, l’ovulo che un giorno sarei diventata io si trovava già nella pancia di mia nonna. Anch’io, prima di essere nata, sono stata nella pancia di mia nonna.

Se il dolore è trasmissibile, possiamo sfuggire ai dolori di chi ha preceduto? Questa la domanda che accompagna la lettura: osserviamo due donne distanti, vittime della stessa trappola, mute nella realtà che decidono di raccontarsi. A livello neuroscientifico sembrerebbe di sì: “La storia che condividiamo con la nostra famiglia inizia molto prima del nostro concepimento, e che le radici dei nostri dolori, paure e ansie potrebbero risiedere nelle vite dei nostri genitori, nonni o addirittura bisnonni.”

Neanche i nostri dolori sono davvero nostri. Anche il dolore che proviamo è in parte ereditato.

Neanche i nostri dolori sono davvero nostri: fanno parte di un corredo genetico del dolore che ci viene tramandato attraverso racconti, riflessi, gesti che assorbiamo come un’eredità emotiva. Di fronte a questa verità possiamo solo voler scappare, nel tentativo di confutare la scienza e infrangere il legame con ciò che ci ha preceduto. Se anche il dolore che proviamo è in parte ereditato, cosa di quello che siamo è vero? Cosa è concreto, tangibile e veritiero? Cosa di quello che sono anche i nostri stessi genitori appartiene a loro e non è solo una versione di una storia di qualcun altro? Diventa ancora di più una questione di prospettiva, di verità che ci raccontiamo per procedere “fino a quando qualcuno, guarendo la propria ferita, non avesse spezzato il ciclo”, scrive sempre Milena.

In un altro romanzo del 2018 che racconta la storia di una dipendenza e di una manipolazione familiare, L’educazione di Tara Westover (Feltrinelli), l’autrice racconta la sua esperienza in una famiglia di mormoni: dall’imposizione del credo da parte del padre; dei fratelli e delle sorelle e dei tentativi per affrancarsi da quella prospettiva condivisa e imposta; dalla madre, figura che oscilla tra l’accondiscendenza e la sommossa. È proprio la madre a un certo punto a mostrare alla figlia e autrice quanto il cambio di prospettiva e di fede sia alla base della storia che decidiamo di raccontarci. La madre infatti, una donna forte e determinata che riesce ad aggirare i divieti del marito e, per esempio, lavorare come levatrice ed erborista, passa da rinnegare la magia e qualsiasi tipo di esoterismo — affidandosi solo a “alimentazione, esercizio fisico e uno studio attento delle proprietà delle erbe” — ad abbracciare un mondo parallelo e opposto, fatto di esercizi muscolari, pressioni del chakra per liberare il corpo dei conflitti personali tradotti in traumi fisici. Le due immagini della madre, sono entrambe vere e valide per la figlia, che le osserva e ascolta senza capire quale delle due versioni rappresenti la realtà. “Se ero scettica non era del tutto colpa mia. Non sapevo decidere di quale delle mie madri fidarmi.”

A tante delle domande poste sembra ci sia un’unica risposta: dipende tutto da quale punto della storia si sceglie di osservarla e raccontarla. La verità che ci riguarda è dunque un grande libro di doppi: doppie sono le storie di dipendenza, forse unite da un’eredità emotiva che non possiamo ignorare; doppie sono le stesse Milena raccontate, diverse negli accenti ma vicine nella soggezione; doppie sono le fedi e la cecità che le caratterizza. Doppie sono anche le donne soggiogate, per quanto ognuna si osservi allo specchio nella storia dell’altra senza voler ammettere l’eredità emotiva che le lega. Infine, duplice è anche la voce narrante, che accompagna il lettore in una storia fatta di quello che si ricorda e si vuole ricordare.