U na vita difficile, commedia drammatica di Dino Risi, esce al cinema nel 1961. I protagonisti sono gli attori Alberto Sordi e Lea Massari. Lui veste i panni di un certo Silvio Magnozzi, partigiano, giornalista, aspirante romanziere, lei è invece Elena Pavinato, nubile, sveglia, autonoma, cresciuta in un paesino sulle sponde del Lago di Como. Nonostante la notorietà e lo status di classico, Una vita difficile nasconde nel cast una singolarità, una smagliatura, che non può non suscitare un certo stupore.

Il film è ricordato soprattutto per il breve bisticcio tra Silvio ed Elena e un gruppo di aristocratici e conservatori. Si ritrovano insieme a cena. La tavola è ingombra di candelabri e cristalli e su tutti incombe l’attesa per i risultati referendari del 2 giugno 1946. Chi interpreta il marchese Capperoni? Chi ha dato voce, mentre la radio annuncia la vittoria della Repubblica, ai vecchi monarchici dall’accento teutonico e all’anziano signore che sillaba “la mam-ma”, con l’affettazione di un bambino di otto anni? E chi è la fragile e pericolante vecchina a capotavola, la principessa che con perfido candore domanda, come in una filastrocca, “Perché, perché, perché, tanta gente vuole male al re? Perché?”?

In realtà l’anomalia non si trova nella scena del battibecco con i monarchici, ma è nascosta, come un dettaglio in un dipinto, nei primi dieci minuti di pellicola. Silvio Magnozzi è in fuga. Le peripezie della guerra lo hanno portato in nord Italia. La barba è lunga, lo avvolge un impermeabile spiegazzato. Grazie a dei complici, è sbarcato sulle sponde di un paesello sul lago di Como. È in cerca di un rifugio. La sequenza in cui procede radente a un muro, stanco e impaurito, è commentata dal frivolo ritornello Tuli-Tuli-Tuli-Tulipan, cantato dalle sorelle ungaro-olandesi del Trio Lescano. Il partigiano entra di soppiatto in un grazioso albergo. Ha saputo che la titolare possiede un vecchio mulino dove potrebbe passare la notte. In quel mentre un soldato tedesco entra nella stanza e ordina a Sordi di alzare le mani. “Tu partizan?”. Le cose si mettono male. Sordi viene spintonato nel giardinetto sul retro. Il militare è pronto a giustiziarlo sul posto. Sbraita: “Traditore italiano! Tu hai sparato camerati teteschi!”. Quindi punta la pistola mitragliatrice verso il bersaglio, quando alle sue spalle Lea Massari-Elena, figlia della proprietaria dell’albergo, lo colpisce alla nuca con un vecchio ferro da stiro rovente. La vita del partigiano Magnozzi è salva, mentre il tedesco resta a terra, privo di vita.

La sua apparizione nel film dura poco più di un minuto. Risi lo inquadra di profilo e a figura intera. È un tedesco arcigno e spietato, una macchietta, la cui operatività fin troppo anfetaminica è accompagnata da un motivetto easy listening ritmato da uno xilofono. Il soldato è tutto stretto in quell’uniforme nazista, così descritta dallo scrittore Giacomo Debenedetti nel libro 16 ottobre 1943: “divisa attillata, di un’eleganza schizzinosa, astratta e implacabile, che inguaina la persona, il fisico ma anche soprattutto il morale, con un ermetismo da chiusura-lampo”.

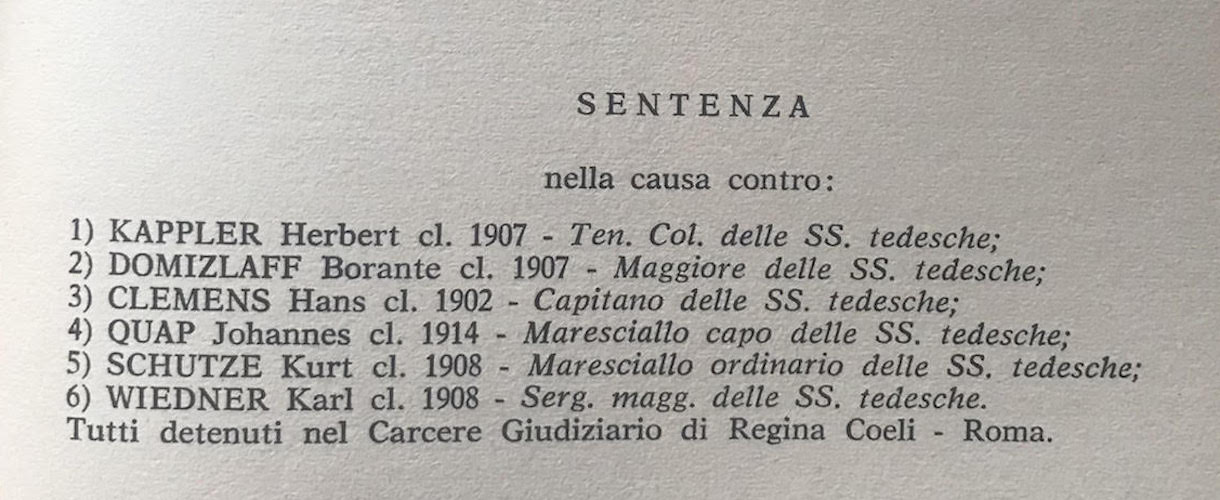

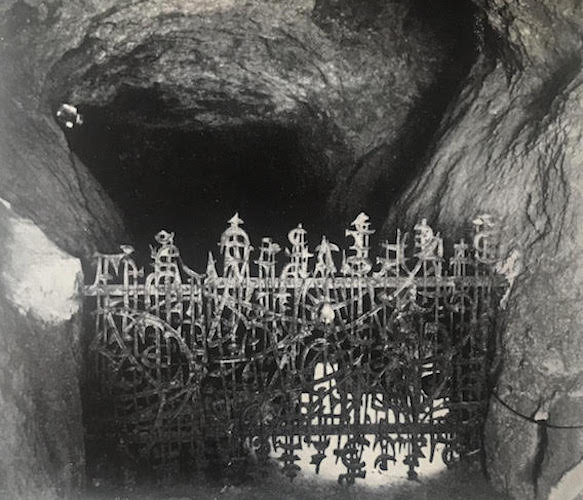

Il tedesco ucciso da Lea Massari, con l’aiuto di un ferro da stiro a carbone, non fu interpretato da un attore, bensì da qualcuno che probabilmente non aveva mai recitato in vita sua, ma era stato davvero un soldato della seconda guerra mondiale: un maggiore delle SS. Un SS-Sturmbannführer. Si chiamava Borante Domizlaff, vedovo, niente figli, nato da Karl Heinz Franz e Margarete Ernestine Momsen il 7 ottobre 1907 ad Hannover. All’epoca delle riprese aveva 54 anni. Era entrato nelle SS il primo ottobre 1933 e dal 1939 era in servizio presso il servizio di sicurezza Reichsführer-SS. Durante l’occupazione tedesca di Roma aveva partecipato, sotto il comando del colonnello Herbert Kappler, alle operazioni di rastrellamento e poi all’organizzazione e all’esecuzione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, con il quale il 24 marzo 1944 vennero uccisi a Roma 335 todeskandidaten italiani, scelti tra civili, militari, prigionieri politici, detenuti comuni e cittadini di origine ebraica. Dopo la guerra fu uno dei sei imputati al processo, ma al pari dei colleghi Hans Clemens, Johannes Quapp, Kurt Schutze e Karl Wiedner, fu assolto nel 1948 dal reato di omicidio continuato, nonostante nel testo della sentenza si affermi che tutti parteciparono all’esecuzione, “sparando una o più volte”. Il tribunale militare, tuttavia, ritenne che i cinque agirono “nell’esecuzione di un ordine”. Kappler fu condannato all’ergastolo.

La scoperta della partecipazione di un maggiore delle SS al film mi lascia disorientato. Ci sono inciampato, non perché ho scavato e sono penetrato in chissà quale meandro, ma facendo scroll sulla pagina Wikipedia di Una vita difficile, dove la partecipazione di Domizlaff è un’informazione in bella vista, ignorata dai più ma alla portata di chiunque. La lingua di internet oggi esprime e categorizza questo stato d’animo, di sbalordimento e incredulità, con l’acronimo “WTF!?!”. WTF!?! inerisce particolarmente alla nostra esperienza di utenti, di navigatori della rete e sembra concepito per descrivere non un generico stupore, ma l’istante di smarrimento che si prova davanti a una foto o a un documento che ci appare di colpo sullo schermo e ci colpisce per la sua genuina stranezza.

Per quanto misconosciuta, quella di Domizlaff resta una circostanza eccentrica e straordinaria nella storia del cinema italiano. Avrebbe meritato di diventare un fatto noto a tutti; avrebbe potuto ispirare l’inchiesta di un critico cinematografico che gioca a fare lo storico o viceversa. Come fu possibile che Domizlaff venisse così impunemente inserito nel film di Risi, nello stesso anno in cui si concluse a Gerusalemme il famigerato processo ad Adolf Eichmann (al quale, per umana curiosità, volle partecipare, accomodandosi tra il pubblico in aula, lo stesso Alberto Sordi)? Come fu possibile quel ciak, a così pochi anni dalla fine del nazifascismo e dal trauma immane delle Fosse Ardeatine e, infine, a meno di tre lustri dal processo Kappler, che si celebrò in un clima di rabbia, tensione e tra tentativi di linciaggio, nel tribunale militare di via Della Lungara a Roma? Come fu possibile che i famigliari delle vittime delle Ardeatine e la comunità ebraica non si sentirono oltraggiati, sedendo in platea al cinema, di fronte all’apparizione sullo schermo del fantasma di Domizlaff?

Il film fu girato da Risi, ma scritto da Rodolfo Sonego. A Sonego, ex comandante partigiano, il critico cinematografico Tatti Sanguineti ha dedicato un libro, pubblicato nel 2017 da Adelphi. Si tratta di una lunga serie di memorie trasmesse da Sonego a Sanguineti. Il titolo Il cervello di Alberto Sordi allude appunto a Sonego, che scrisse la maggior parte dei film più acclamati di Sordi. Per saperne di più, un pomeriggio telefono a Sanguineti, che oggi vive a Savona. Nelle pagine dedicate a Una vita difficile, Sonego riferisce che il film fu sostanzialmente un racconto della sua vita: “Era la mia vita (…) Una vita difficile è un segreto che ho io solo (…) misi dentro al film facce, amici, conoscenti, di tutto: c’è anche dentro la moglie del mio dentista (…)”. Fra gli attori che presero parte alla scena degli aristocratici, seduti di fronte a forchettine e tovagliolini arrotolati secondo il cerimoniale di una mise en place impeccabile, c’erano un vero principe e una vera principessa: Kraft e Nina Hohenlohe-Öhringen. Così come, nella seconda parte del film, Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Alessandro Blasetti recitarono nella parte di sé stessi.

Più livelli s’imbrogliano l’uno nell’altro: realtà, finzione, autobiografia. Nelle memorie di Sonego raccolte nel libro, tuttavia, non c’è nessun riferimento a Domizlaff. Sanguineti mi dice di non sapere nulla a proposito di Domizlaff. Resta sorpreso. Proseguiamo a chiacchierare al telefono. Ascoltare Sanguineti è una vertigine. Sembra di sedere nell’ufficio di un detective e osservarlo mentre in una poltroncina dietro la scrivania racconta, divaga, apre e chiude faldoni, smonta un’ipotesi dietro l’altra, si lascia tentare da una pista per poi abbandonarla in favore di un nuovo reperto, ingrandito sotto la sua lente da critico ed ermeneuta. Sanguineti considera Sonego un mistero. Del resto, come narrato ne Il cervello di Alberto Sordi, Sonego era a sua volta attratto dall’enigma. In particolare da quello rappresentato per lui dalla locomozione del gambero e dalla struttura molecolare del moscerino della frutta. Sia io che Sanguineti propendiamo per un’ipotesi: la scelta di portare Domizlaff nel cast, fu per il partigiano Sonego un modo di vendicarsi sull’invasore, sul vecchio nemico nazista, usando lo strumento del cinema, della commedia, e in concreto di un ferro da stiro, significativamente impugnato da una giovane donna. La vendetta sublimata, inoltre, coerentemente con quel “segreto che ho io solo”, si sarebbe consumata in modo occulto, dal momento che il pubblico in sala, probabilmente, non era a conoscenza della reale identità del soldato ucciso da Lea Massari. Domizlaff, quindi, era lì per un gioco che specialmente Sonego avrebbe potuto apprezzare e che tuttavia, in modo recondito, aggiungeva profondità e strati di colore e significato a un’opera che resta tra le più grandi e amate del nostro cinema.

È probabile che la Dino De Laurentiis Cinematografica non ritenne di divulgare la notizia della presenza di Domizlaff nel film. Di conseguenza nessuno, a partire dalla stampa, ne venne a conoscenza. Certamente esisteva un diverso ecosistema giornalistico e culturale, altre gerarchie di valori, esisteva la stampa ma non i social network, e fu magari per queste ragioni che non si sollevò un caso mediatico, che eventualmente di Domizlaff non si parlò nelle cronache di costume e non ne discussero la politica, i cinegiornali, gli intellettuali, i quotidiani di partito come L’Unità e che tantomeno fu tema di conversazione tra i lavoratori nelle trattorie, tra la gente comune nelle piazze e nelle fabbriche. Oggi non sarebbe potuto accadere. Se anche si arrivasse al ciak, è quasi certo che un attore o un’attrice, un membro della troupe o uno stagista in casa di produzione, lascerebbero il set denunciando il fattaccio su Twitter, scatenando così una shitstorm contro il regista, il quale, accerchiato, difficilmente potrebbe rivendicare la propria scelta, magari con la motivazione intellettuale di una sublime vendetta cinematografica.

Decido di scrivere ad Anna Foa, storica, esperta di ebraismo, docente universitaria e autrice di libri (l’ultimo è Anime nere, scritto con Lucetta Scaraffia, sulla storia di due delatrici nella Roma occupata dai tedeschi). Come Sanguineti, Foa resta sorpresa dalla storia di Domizlaff. Ne parliamo al telefono. Assegnare il ruolo a un vero soldato tedesco, dice, potrebbe rispondere a un semplice criterio di accuratezza. In effetti, chi meglio di un militare tedesco per interpretare con realismo un militare tedesco? Chi se non lui può avere il guizzo di usare la canna della pistola mitragliatrice MP 40 per spintonare rudemente alla schiena il partigiano Magnozzi? Ma Domizlaff, riflette Foa, potrebbe aver accettato il ruolo perché spinto da un “rivolgimento interiore”, che potrebbe aver portato il vice di Kappler a sottomettersi romanzescamente alla vendetta e all’umiliazione architettata da Sonego. Una riparazione che si realizza non attraverso la tragedia, ma grazie alla commedia e a un sarcastico ferro da stiro. Il Terzo Reich, incarnato in uno suo ex servitore, s’inchina, come in un singolarissimo rituale, di fronte alla commedia all’italiana.

Ma è possibile espiare attraverso la commedia? E come fu possibile, chiedo a Foa, che la vicenda sia passata inosservata e che nessuno si sia sentito offeso? “La memoria della Shoà fino alla fine degli anni Cinquanta”, spiega Foa, “è stata mescolata alla memoria della Resistenza, per quanto alla fine della guerra, tra il ’45 e il ’48, fossero già apparsi tutta una serie di resoconti sui campi di concentramento, compresi quelli di molte donne. Tuttavia, tra il ’48 e il ’58, di fatto prevale il silenzio. Dobbiamo pensare a quel particolare contesto storico: la guerra fredda, la fuga di tanti nazisti in Sud America con l’aiuto del Vaticano, la presenza di ex fascisti e nazisti nei servizi segreti dei paesi NATO… A partire dal 1960, però, cambia lo scenario: l’emergere della cosiddetta Nuova Resistenza con gli scontri a Genova del 30 giugno 1960 e poi la strage di Reggio Emilia il successivo 7 luglio, il Concilio Vaticano II nel 1962, con il quale la chiesa cambia atteggiamento nei confronti degli ebrei, e poi, l’anno precedente, la conclusione del processo Eichmann. Detto questo, la memoria ci metterà comunque moltissimo a consolidarsi. Dovranno arrivare gli anni Novanta perchè la memoria della Shoà e delle persecuzioni razziali diventino ciò che sono oggi”.

Foa si domanda se dopo la guerra Domizlaff possa essere rimasto in Italia, dove, in tempo di pace, potrebbe aver maturato una riflessione. Sarebbe interessante scoprire dove Domizlaff proseguì la propria esistenza, in quali strade, in quale casa, in quale città e con chi, come si guadagnò da vivere, quanta familiarità acquisì con la lingua italiana, che aspetto avesse senza l’uniforme grigia con le sieg rune cucite sul colletto, quali furono la sua vita quotidiana nel 1950, nel 1951, nel 1952 eccetera, le occasioni e gli incontri, se la conversione per forza di cose alla pastasciutta e ai maccheroni furono un piacere o una fatica, quali sentimenti provò rivedendosi sullo schermo al cinema, che effetto gli fece ascoltare la propria voce colma di rabbia esplodere la domanda di quel “Tu partizan?”, e come reagirono, conoscendolo, tutte le persone con cui entrò in contatto, se ebbe paura, se fu minacciato, se gli capitò di essere inseguito per strada o magari insultato, mediamente quali reazioni provavano gli italiani del tempo di fronte a un tizio che parlava con accento tedesco.

Erich Priebke – capitano delle SS condannato all’ergastolo per la vicenda delle Ardeatine – in un’intervista del 1994 a Emanuele Audisio di Repubblica, rilasciata nella sua casa di Bariloche in Argentina, disse che alcuni suoi colleghi, effettivamente, dopo la guerra rimasero in Italia. In particolare uno di loro si legò a una donna e “venne addirittura scelto come comparsa in un film sulle Fosse Ardeatine. Lo hanno preso e messo in divisa perché dicevano che sembrava un perfetto tedesco”. Che Priebke si riferisse proprio a Domizlaff? E di quale film si tratta? O vi fu perfino più di un tedesco, tra quelli implicati nella strage delle Ardeatine, che lavorò a Cinecittà e venne cooptato per girare qualche scena?

La risposta è che un altro maggiore delle SS, Karl Hass, come Domizlaff implicato nella strage delle Ardeatine, poi collaboratore nel dopoguerra dei servizi segreti americani, fu altrettanto coinvolto in un film, nel 1969, per un piccolissimo ruolo ne La caduta degli dei di Luchino Visconti. Anche in questo caso, un ex nazista fu chiamato a vestire i panni di un nazista per una finzione cinematografica.

Dopo il processo, pare che Domizlaff venne comunque imprigionato ad Alatri – lo afferma, in un paragrafetto del libro Chiesa e nazismo, il giornalista Ernst Klee – e da lì, l’8 marzo 1949, scrisse a Luigi Hudal, un vescovo cattolico austriaco, capo della congregazione di Santa Maria dell’Anima a Roma. Hudal all’epoca lavorò per soccorrere gli ex nazisti e fu tra gli organizzatori del corridoio grazie al quale molti criminali di guerra riuscirono a sfuggire ai processi e a riparare in America Latina. Nella lettera, Domizlaff ringrazia il vescovo per avergli inviato la somma di 300 lire e lo supplica di trovargli una sistemazione a Roma, anche perché in città è conosciuto da pochissime persone, “pertanto le possibilità che da un eventuale riconoscimento nascano delle complicazioni sono minime. Per tale motivo mi permetto di allegare un breve curriculum vitae, confermando che per me sarebbe un grande onore poter assumere l’incarico previsto presso di Lei”.

Vanessa Domizlaff è una cittadina americana. Insegna tedesco presso l’Università di Bloomington, in Indiana. È una lontana parente di Domizlaff, dato che il nonno fu cugino di Borante. Le ho scritto un paio di email, ma senza successo (la cosa mi dispiace e, potendo, avrei preso un volo per Bloominghton per farmi vivo di persona). Avevo trovato su un sito di storia militare un commento che Vanessa aveva lasciato sotto un articolo sul fratello di Domizlaff, la cui vita conteneva un record sorprendente. Nell’articolo venivano presi in esame alcuni documenti militari acquistati da un collezionista in Inghilterra. I documenti appartenevano al tenente colonnello Ottomar Domizlaff, comandante del ventiduesimo reggimento di fanteria tedesco, nato nel 1897 ad Hannover e fratello maggiore di Borante. Pare che Ottomar fosse al confine con la Polonia nel 1939, all’inizio della seconda guerra mondiale, e che proprio Ottomar potrebbe essere stato il primo ferito della seconda guerra mondiale, a causa di una scheggia che gli si conficcò nel didietro, all’alba del 31 agosto 1939. L’episodio, un po’ come se Ottomar fosse precipitato in una commedia, gli costò lo scherno e i continui sghignazzi di tutto il reggimento.

Nel 1941 Ottomar muore, ufficialmente a causa di un incidente stradale a Gumbbinnen, in Prussia, ma la verità, scrive Vanessa in un commento, potrebbe essere un’altra. Pare che Ottomar fosse omosessuale e che la sua mancata accettazione, dentro e fuori dall’esercito, lo spinse al suicidio. Il suicidio era ritenuto un disonore nella Wehrmacht e perciò la morte del tenente colonnello venne fatta passare per un incidente. L’attenzione di Vanessa, inoltre, non può non restare colpita da quel dettaglio nella vita di Borante, fratello minore di Ottomar: “to my amazement went on to star in Dino Risi’s Italian comedy Una vita difficile, playing a role that came natural to him – that of a Nazi officer”.