I l significato dello sci non è solo di permettermi degli spostamenti rapidi e di acquistare un’abilità tecnica, né di giocare aumentando a mio piacimento la velocità o la difficoltà della corsa: è anche di permettermi di possedere questo campo di neve”, scriveva Jean-Paul Sartre, in L’essere e il nulla (1943), raccontando la discesa sciistica come appropriazione. “Ora, [del campo di neve] ne faccio qualche cosa. Ciò significa che, con la mia stessa attività di sciatore, ne modifico la materia e il senso”.

Del resto lo sci è uno sport che, come pochi altri, esalta l’individuo e il suo gesto – la neve che si compatta, il solco che si crea. Siamo negli anni Quaranta: lo sci era ormai da alcuni decenni considerato un’attività ludica e agonistica, non più solo il mezzo di attraversamento di una natura impervia, i “lunghi zoccoli di legno con la punta all’insù e a guisa d’arco”, come li descrisse per la prima volta, nel 1555, Olaus Magnus, arcivescovo cattolico di Uppsala. Allo sci, inteso appunto come pratica sportiva e nella sua essenza, oltre che nell’estetica dei paesaggi in cui si svolge, l’esistenzialismo per primo ha aggiunto un’aura filosofica, ed è forse anche per certi retaggi che i campioni delle nevi, specie coloro che riescono ad eccellere nelle specialità più veloci e adrenaliniche, ottengono come conseguenza dei loro sforzi una notorietà più incisiva di quanto non accada ad atleti di pari talento impegnati però in discipline che proiettano un’immagine meno epica.

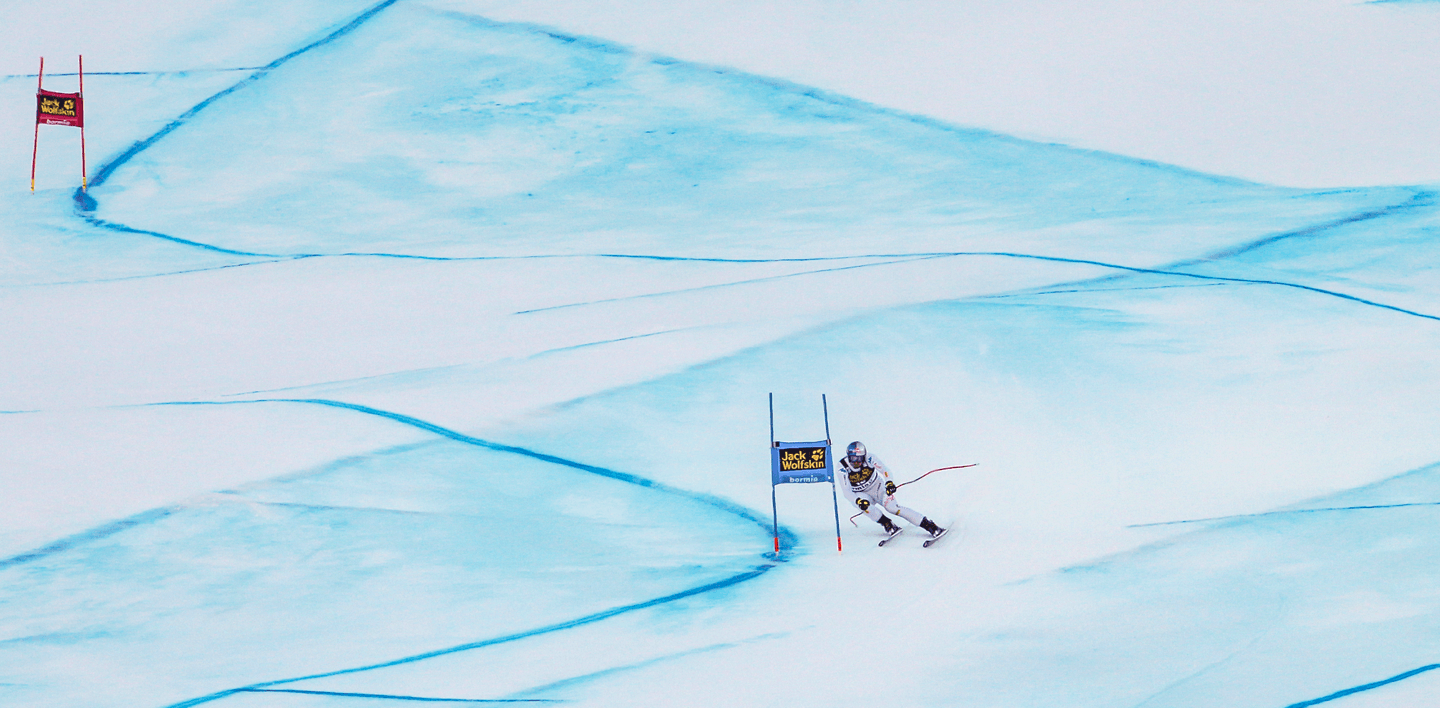

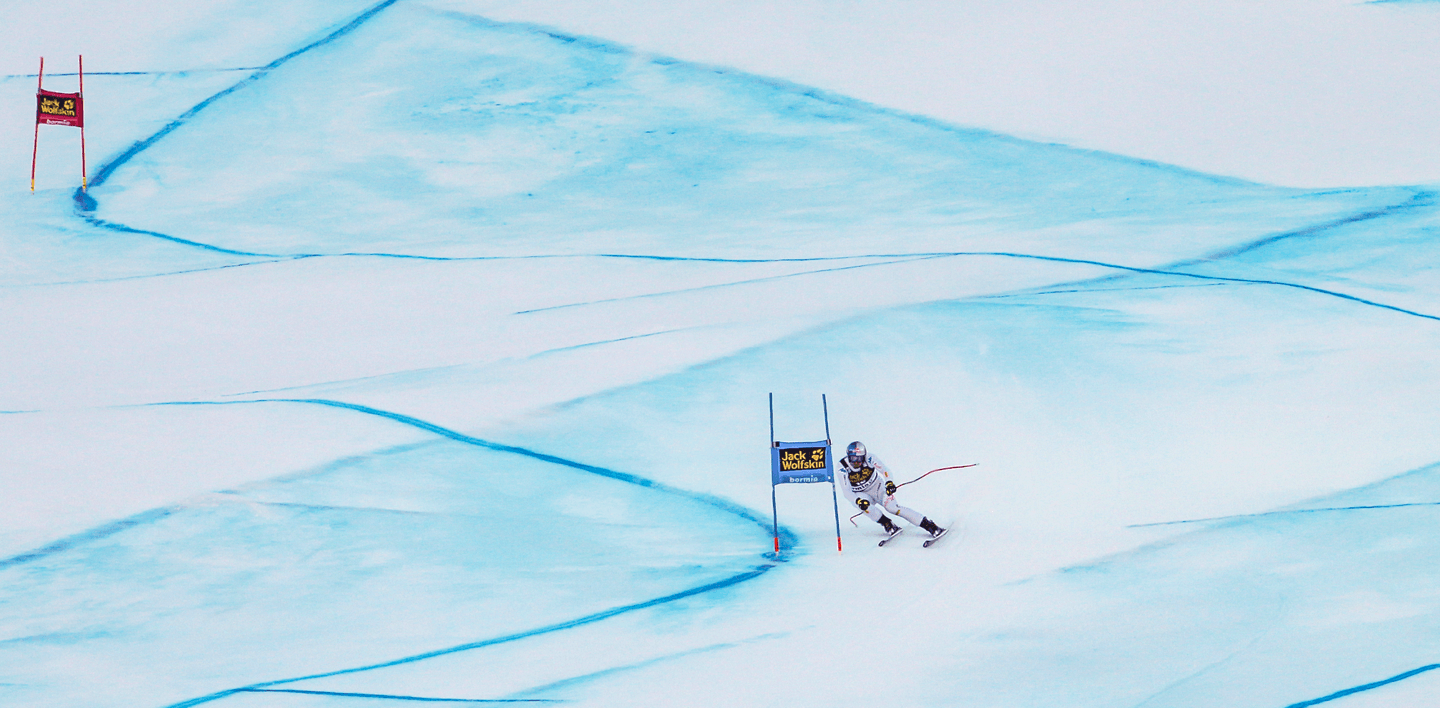

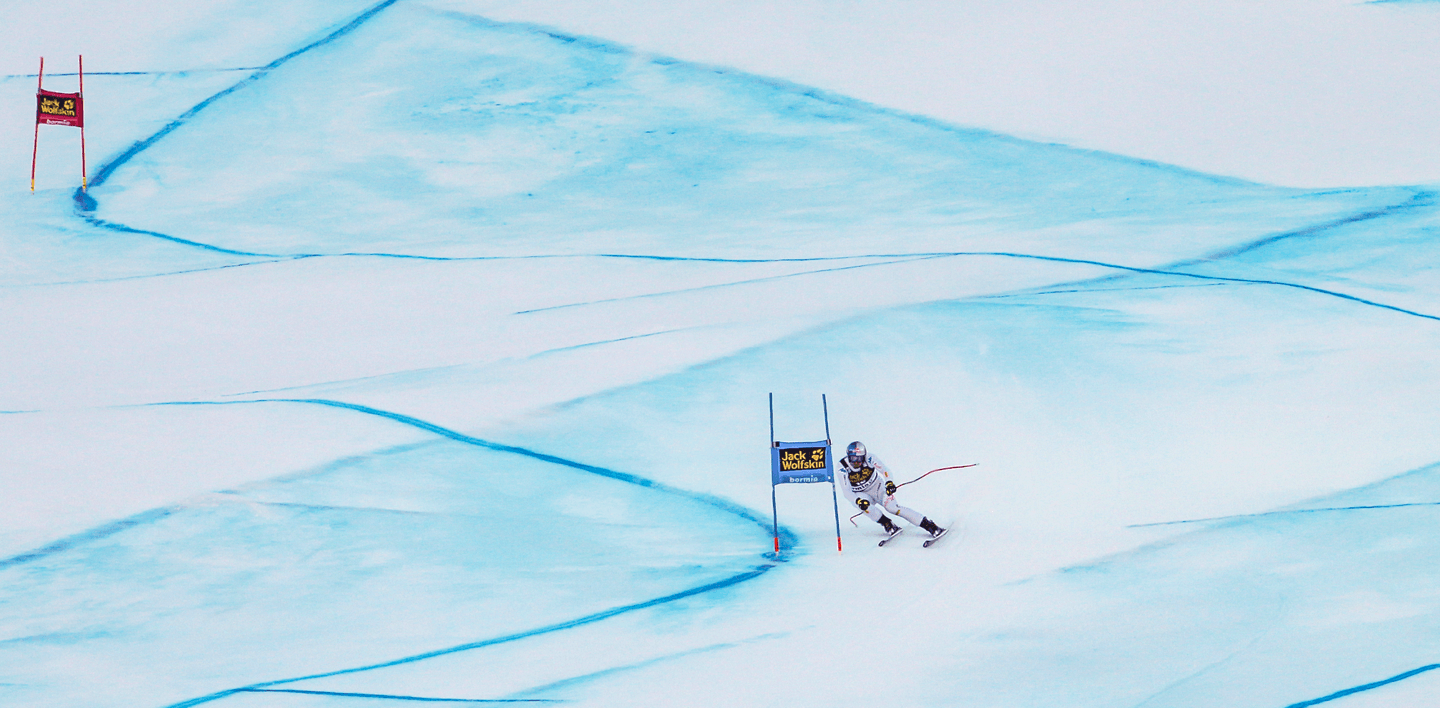

L’ultimo caso è quello di Dominik Paris che, discesa dopo discesa, in questo 2019 ha raggiunto l’apice della fama sportiva: medaglia d’oro nel supergigante ai Mondiali di Åre in Svezia, vincitore della Coppa del Mondo sempre nel supergigante, capace di superare Kristian Ghedina nella classifica delle vittorie assolute dei velocisti azzurri e issatosi al terzo posto fra gli sciatori italiani ad avere trionfato nel maggior numero di gare in carriera (davanti a lui, solo Alberto Tomba e Gustav Thöni). La prosaica narrazione dello sci praticata dai media ha coniato per Paris due definizioni che rendono il senso del possesso – sportivo almeno – ormai consolidato: “Re della Stelvio” e “Kaiser della Streif”, perché sulla pista di Bormio è l’unico atleta ad avere mai vinto in entrambe le specialità veloci (e tre volte ha vinto la discesa libera, eguagliando l’austriaco Walchofer) e su quella di Kitzbühel (anche qui, tre vittorie in libera e una in supergigante) ha davanti solo Hermann Maier e Didier Cuche.

Simone de Beauvoir scrisse che “il campione femminile di sci non è l’inferiore del più veloce campione maschile”

Successi in sequenza che hanno portato Paris a conquistare, a trent’anni, una visibilità di livello internazionale, nulla a che vedere con quella, certo significativa ma piuttosto effimera, che ebbe già una mezza dozzina di anni fa, quando ottenne la medaglia d’argento nella discesa dei Mondiali di Schladming. Era il 2013, e allora il suo era un nome scarsamente conosciuto dal grande pubblico che di lui, oggi, conosce invece quasi tutto, dallo stile di sciata al tifo calcistico (milanista), passando per la passione musicale per l’heavy metal e l’ossessione per la velocità su sci, bici o auto che sia, come ha raccontato in più di un’intervista. Una fama trasversale, e questo lo si deve anche alla capacità di sublimazione del conflitto insita nel suo sport, tanto sotto l’aspetto delle differenze di genere, quanto sotto quello geopolitico.

Tornando sul piano della dialettica filosofica, Simone de Beauvoir scrisse che “il campione femminile di sci non è l’inferiore del più veloce campione maschile” (Il secondo sesso, 1949). Circoscrivendo il perimetro alle atlete azzurre, l’affermazione è talmente vera che, a confermarla, bastano i tributi dedicati recentemente alle varie Sofia Goggia (oro olimpico a Pyeongchang 2018 nella discesa libera), Federica Brignone (bronzo in gigante sempre agli ultimi Giochi invernali) o, più indietro negli anni, a quel monumento dello sci alpino italiano che fu Deborah Compagnoni.

Nello sci insomma la disparità di genere nella narrazione mediatica non appare così evidente come in altri sport agonistici (in questa prospettiva forse solo nel nuoto può valere la medesima considerazione). L’apoteosi di Dominik Paris e l’esplosione della sua fama meritano un ragionamento a parte, anche in considerazione dell’assenza, nelle caratteristiche del personaggio, di tratti quali la ruspante, ingenua e spesso autolesionista spavalderia di un Tomba, nonché dell’impronta modaiola di Kristof Innerhofer. Sufficientemente discreto e di poche parole, Paris conquista perché vince, perché la vetta non l’ha raggiunta da ragazzino con le stimmate del predestinato ma da adulto – in termini di anagrafe sportiva – e preferisce che siano le sue discese a parlare, piuttosto che le sue interviste nelle quali, in fondo, i temi trattati e le risposte dell’atleta non vanno oltre il commento sull’attività agonistica o il racconto di una quotidianità lontana dagli sci, che si compone di interessi piuttosto ordinari.

L’unica concessione al romanzo che dovrebbe creare il personaggio la si trova sul suo sito internet, dove il suo ufficio stampa descrive, con la retorica della redenzione, l’episodio di quando, appena maggiorenne, il padre istruttore di sci lo portò sulla retta via spedendolo a lavorare in una malga:

“All’epoca”, si legge, “far baldoria con gli amici era un’attività di non secondaria importanza. Con gli sci in un angolo a prendere polvere, i buoni risultati non tardarono a svanire. Per uscire da questo vicolo cieco, a 18 anni decisi senza esitazioni di trascorrere 100 giorni – dunque un’estate intera – lontano dall’amata terra natale lavorando come pastore in una malga svizzera (sul Passo dello Spluga), per poi tornare con rinnovate energie e ferma determinazione a dedicarmi al mondo degli sci”.

Si tratta di un episodio più volte ripreso dalla stampa, a riprova della difficoltà di costruire la figura di un atleta che non ha le caratteristiche del supereroe ma quelle di un uomo comune che ha raggiunto il successo in ciò che ha sempre amato fare, e che nemmeno ha vissuto il conflitto con le fatiche dello sport che lo ha portato al successo, al contrario di figure (quali ad esempio il tennista Andre Agassi o il marciatore Alex Schwazer) che hanno descritto i rispettivi terreni di conquista con parole di odio.

Nello sci c’è una cultura che non prevede il canone della fazione ma sperimenta l’assenza di ostilità.

Del resto nemmeno il concetto di “amata terra”, per quanto evidenziato anche nelle frasi riportate, nel suo caso presta il fianco a una eventuale disputa sulla questione altoatesina. Una polemica anche feroce in altri contesti politicamente più carichi o permeati da una forte caratterizzazione identitaria, ma che in quello dello sci non attecchisce: atleta di Stato in quanto tesserato per il Centro Sportivo Carabinieri (era un Forestale, prima dell’accorpamento avvenuto nel 2017 con la legge Madia), a Paris è permesso di scivolare su questo aspetto. E ciò valeva anche per Thöni ieri, come oggi per Innerhofer o per Isolde Kostner che, nel 2006, venne scelta per spegnere il tripode nel corso della cerimonia di chiusura delle ultime olimpiadi invernali italiane, a Torino. Tutti atleti altoatesini di madrelingua tedesca, tutti arruolati nei gruppi sportivi militari italiani e baciati, nel momento delle vittorie, dall’applauso trasversale tipico di uno sport permeato da uno spirito genuinamente olimpico e che ancora fra gli appassionati non genera haters ma simpatizzanti e ammiratori: nello sci c’è una cultura che non prevede il canone della fazione ma sperimenta l’assenza di ostilità. E allora viene da sorridere quando un quotidiano, il Dolomiten, pubblica le classifiche dello sci affiancando ad ogni atleta la nazionalità, salvo sostituirla – con un estremo esercizio di sciovinismo – con il comune di nascita quando si tratta di sciatori sudtirolesi. Così, ad esempio, Kriechmayr è austriaco, Theaux è francese, Casse è italiano, mentre Paris è di St. Walburg in Ulten, appunto Santa Valburga di Ultimo, il luogo in cui vive. Ma qui ci si ferma.

Ora che lo sci alpino si appresta a un lungo letargo, è lecito chiedersi se verrà fuori un po’ di glamour dal personaggio, considerando che la fama degli sportivi necessita di essere rivitalizzata continuamente e il nome deve restare impresso anche quando, dopo quattro mesi di gare e trionfi senza soluzione di continuità nei quali è facile cannibalizzare la narrazione delle discipline catalogate alla voce “altri sport”, il resto dell’anno è dedicato ad allenamenti che per definizione non fanno notizia, quando la montagna nell’immaginario collettivo non è più bianca ma verde, e non è più sfida ma silenzio contemplativo. Proprio nel periodo di letargo dell’agonismo risiede l’altra sfida del campione, quella che si svolge su un terreno non più suo. Non più i pendii in cui è lui l’agente che modifica la realtà ma un campo più astratto, ovvero quello della visibilità avulsa dalla prestazione sportiva. Dove si trovano due spinte opposte: da un lato la necessità di essere presente e brillante nella narrazione mediatica (un atleta al giorno d’oggi è un’azienda e, in considerazione della relativa brevità della sua parabola agonistica, deve ragionare in un’ottica di brand), dall’altra quella di preservare la specificità di un individuo che pare avere più punti in comune con i silenzi della montagna che con il clamore della fama.