N egli ultimi decenni, le città hanno visto una crescita senza precedenti. Città e regioni metropolitane oggi coprono il 2% della superficie terrestre, ma sono abitate dal 53% della popolazione mondiale, un trend che potrebbe toccare il 75% entro il 2050. Queste aree urbane rappresentano attualmente l’80% della produzione economica globale, tra il 60 e l’80% del consumo energetico globale e circa il 75% delle emissioni di anidride carbonica. Il concetto di vita urbana diventa decennio dopo decennio sovrapponibile a quello di vita umana.

All’interno di questa vita urbana, l’organizzazione di macro-flussi di persone e merci è sempre più integrata con tecnologie basate su sistemi computazionali: dai big data processati dalle app come Just Eat e Amazon, a sensori che regolano i varchi di accesso di una strada, passando per cassonetti che avvisano quando sono pieni per pianificare gli interventi della nettezza urbana oppure edifici cablati in fibra ottica in cui la climatizzazione dell’ambiente si autoregola. Alcune di queste tecnologie sono già diffuse, altre sono prototipi utilizzati in via sperimentale. Gli spazi urbani e il quotidiano delle persone si riempiono sempre più di “oggetti connessi”: avviene così una sovrapposizione capillare tra le città e il cosiddetto Internet Of Things . Si tratta di un cambiamento epocale nel pensiero urbanistico. La demografia diventa un insieme che contiene cose, persone e altri esseri organici, legati l’uno all’altro in molteplici modi, che interagiscono tra loro producendo informazione e le cui interazioni, a loro volta, sono plasmate da questa connettività diffusa.

Lo spazio che le persone abitano nella vita di ogni giorno è sempre meno legato ai concetti di territorio materiale, presenza, mappabilità. Non solo in termini di digitalizzazione del quotidiano. L’enorme mole di dati che dà forma all’ambiente urbano contemporaneo viene immagazzinata in mega-strutture dislocate a grandi distanze dalle principali città del mondo, nascoste alla vista. L’esempio più classico sono i data center di colossi come Facebook e Google, solitamente costruiti nelle periferie di piccoli centri abitati, lontano dalle metropoli, in luoghi dalle particolari condizioni climatiche. Le aree dedicate ai server, infatti, possono raggiungere temperature fino a 45 °C, una fornace inabitabile per gli esseri umani, e che ha bisogno di energia idroelettrica per i propri complessi sistemi di raffreddamento. Il 90% dei data center, compresi quelli di Google e di altre aziende, sono stati creati negli ultimi tre anni. Come sottolinea l’architetto australiano Liam Young in Machine Landscapes: Architectures of the Post-Anthropocene, questo tipo di strutture sono il nucleo attorno a cui si raccoglie la più pervasiva delle forme metaculturali contemporanee: l’economia dei dati.

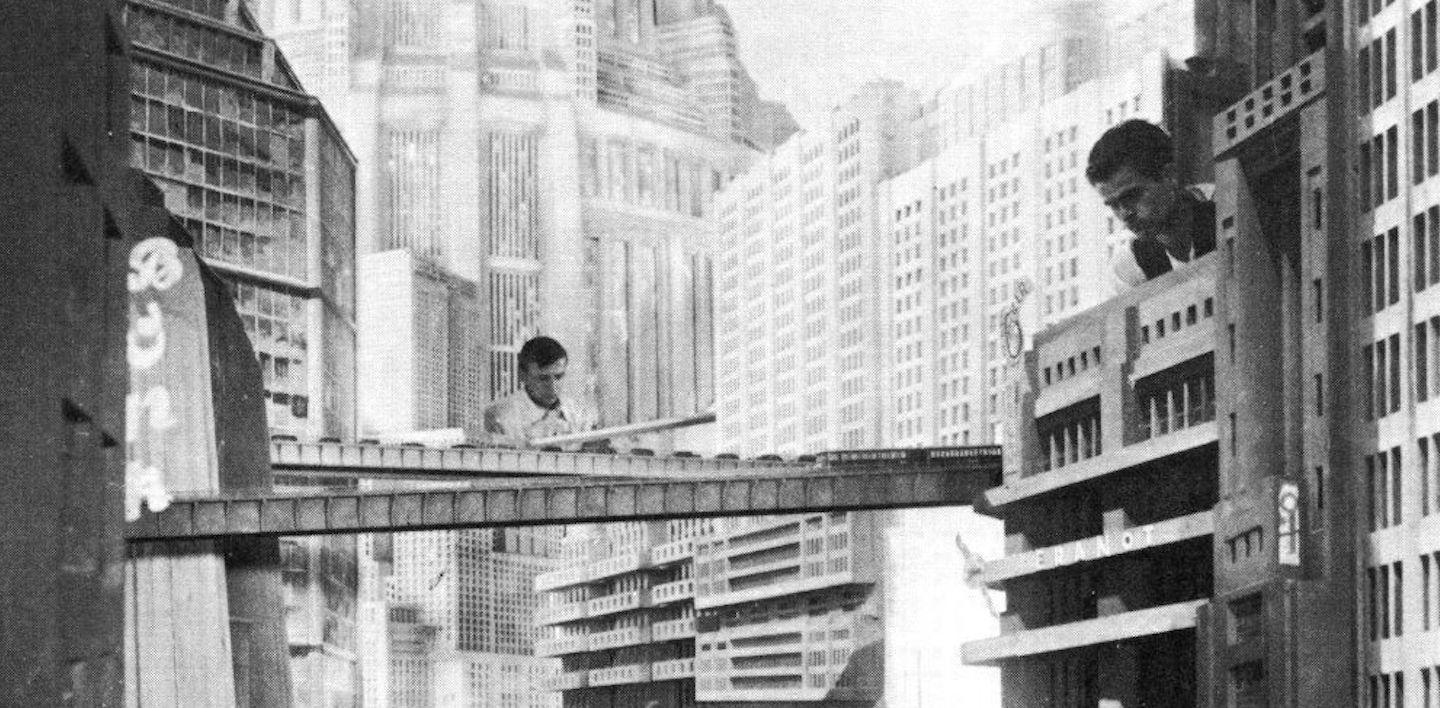

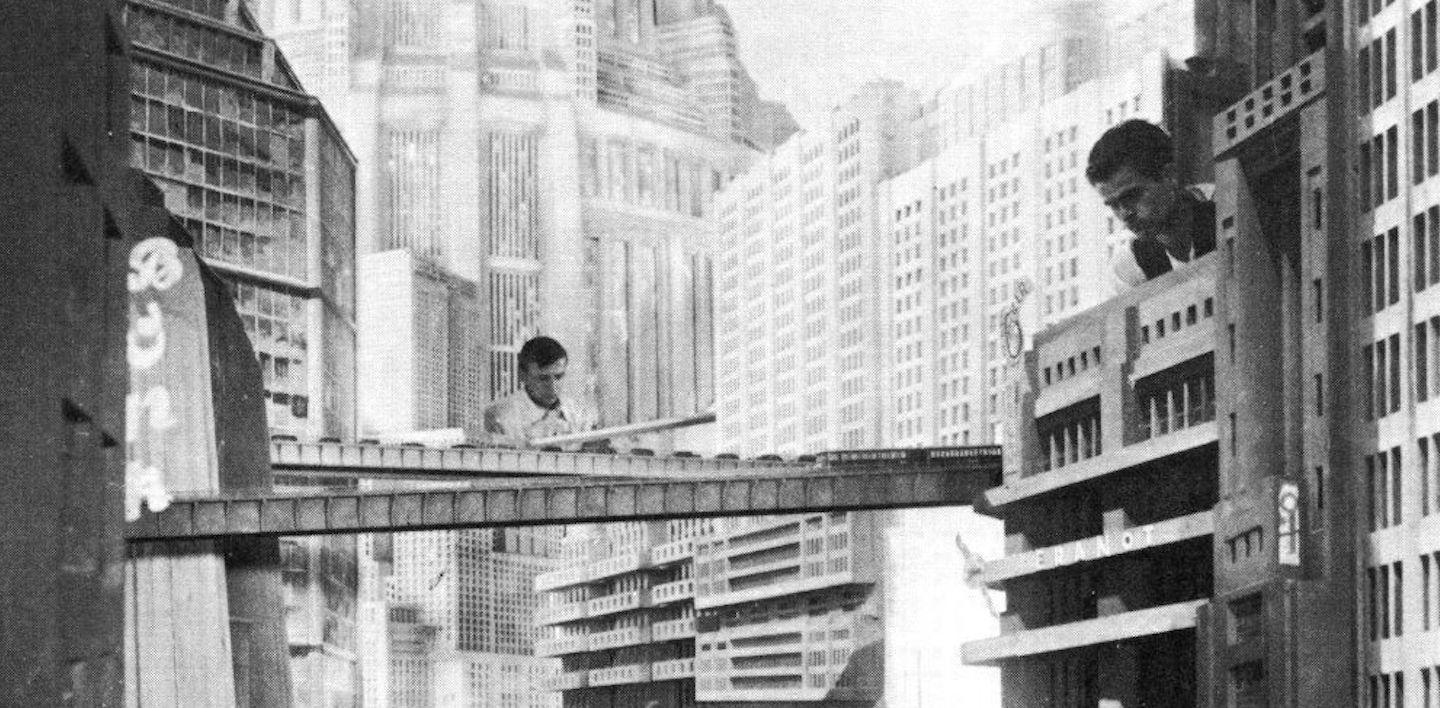

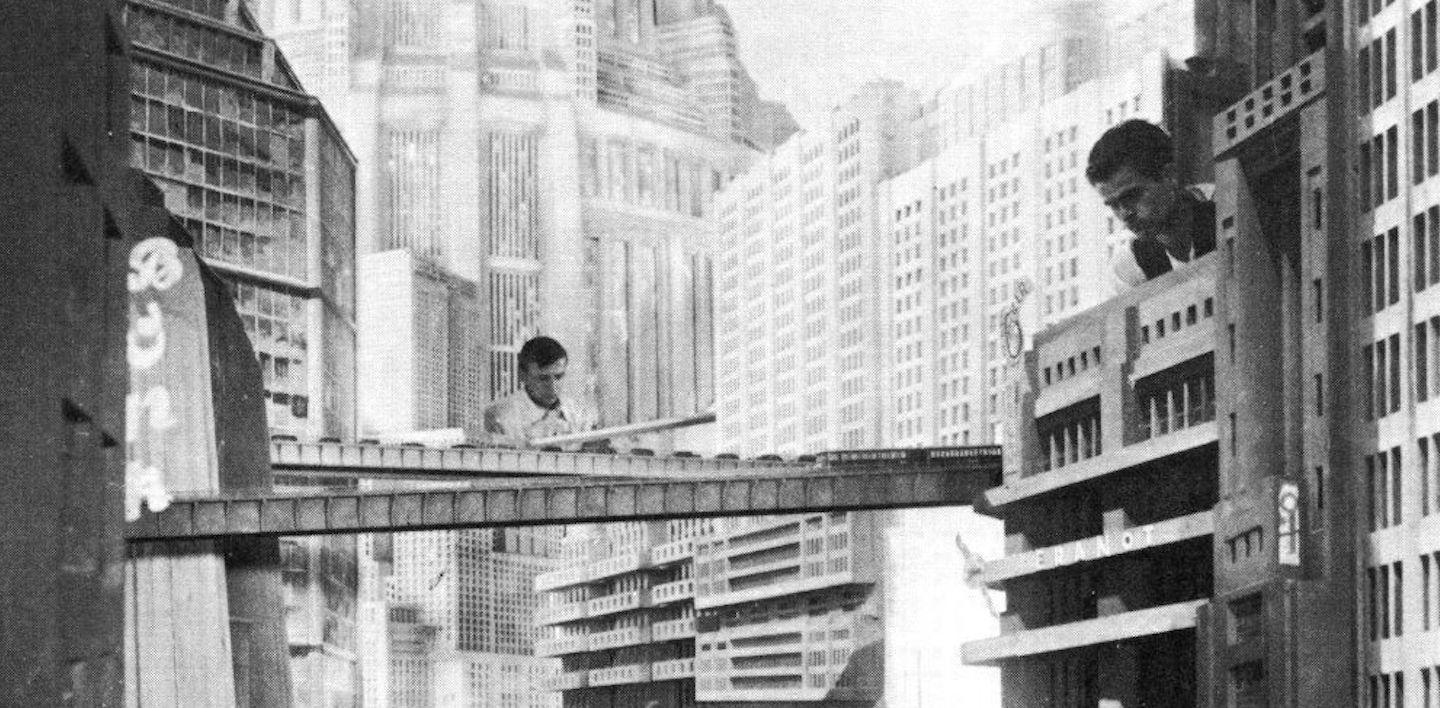

L’ibridazione tra questo tipo di tecnologie e forme di vita ci porta a ripensare la nostra concezione di cos’è una città, concentrandoci su nuove forme di spazialità e mettendo al centro le interazioni che producono informazione. Nel suo monumentale The Stack. On Software and Sovereignity, Benjamin Bratton analizza questi cambiamenti nel contesto di una revisione della filosofia politica. Dalle piattaforme cloud alle app mobili, passando per la connettività che attraversa sempre di più le città contemporanee, Bratton propone di inquadrare i diversi sistemi computazionali che agiscono nel quotidiano non più come forme che sussistono in maniera indipendente, legate da interazioni contingenti, ma come un insieme coerente; un’entità dai contorni sfumati che Bratton definisce “megastruttura accidentale”, al tempo stesso infrastruttura computazionale e nuova architettura di governo.

Gli spazi urbani e il quotidiano delle persone si riempiono sempre più di “oggetti connessi”.

Questa infrastruttura prende la forma di una pila (Stack) strutturata da sei livelli interconnessi: Earth (la materia prima di cui si serve la tecnologia digitale), Cloud (il peso delle corporation globali come Google, Amazon e Facebook sulla sovranità degli stati), City (l’esperienza quotidiana dello spazio urbano cloud-computerizzato), Address (l’identificazione come forma di gestione e controllo), Interface (le interfacce che connettono utente e computer, come le app), User (agenti umani e non-umani come i bot e alcuni tipi di account social). Parafrasando Bratton, i dati dei singoli danno forma alla megastruttura. Allo stesso tempo, la megastruttura dà forma ai dati del singolo e allo spazio in cui si muove.

Il livello del cloud è uno dei punti principali della visione politica di Bratton. La tensione tra piattaforme cloud e forme moderne di sovranità (ciò che Bratton chiama Stato Westfaliano, in riferimento all’architettura statale codificata dalla Pace di Westfalia del 1648 in poi) è ben rappresentata dalla “guerra” del 2009 tra la Cina e Google. Un’escalation culminata in due momenti chiave: il ritiro, da parte dell’azienda di Mountain View, dei propri uffici in Cina dopo la pressante richiesta del governo cinese di censurare parte dei contenuti di Google ai cittadini cinesi; e la cosiddetta Operazione Aurora, in cui – secondo l’ambasciata Statunitense – un attacco informatico guidato dal Partito Comunista Cinese avrebbe colpito i server di Google.

Questi due episodi esemplificano in maniera perfetta due modelli di totalizzazione del quotidiano che si scontrano. Da una parte, l’idea globale, cosmopolita e sovra-territoriale della Silicon Valley: un modello in cui opera una finta idea di orizzontalità nella costruzione di uno spazio sociale condiviso ma nella quale i cittadini non hanno nessun reale accesso alla gestione dei big data, che sono invece detenuti e monetizzati da grandi aziende globali. Dall’altra, il modello cinese, che invece si configura come un tentativo di assorbire la cloud economy all’interno di una versione aggiornata dello Stato-Nazione. Nel momento in cui le piattaforme digitali tendono ad assorbire le funzioni dello stato moderno, questo tipo di tensioni sono destinate ad acuirsi. Come scrive Bratton:

Gli stati arcaici trassero la loro autorità dalla regolare fornitura di cibo. Nel corso della modernizzazione, altre cose sono state aggiunte agli intricati compiti del Leviatano: energia, infrastrutture, identità legale e posizione sociale, mappe oggettive e complete, valute credibili e fedeltà alla bandiera del proprio paese. A poco a poco, ognuna di queste cose, e non solo, sono ora forniti dalle piattaforme Cloud, non necessariamente come sostituti ufficiali dei compiti dello stato ma, come l’ID Google, semplicemente più utili ed efficaci per la vita quotidiana.

I flussi di informazione che si agitano nell’ambiente urbano spingono a ripensare anche la percezione della nostra soggettività. L’individuo, pensato come utente all’interno delle città computazionali, diventa una nozione tutt’altro che scontata. Da una parte è costantemente immerso in processi di sovra-individualizzazione: un esempio di questi processi sono il tracciamento dei dati del proprio fisico attraverso le app e gli smart watch, e in generale tutti quei trend di tracking personale che vanno sotto il nome di Quantified Self. Queste dinamiche spingono a un rafforzamento percettivo della propria soggettività come stabile e coerente. Allo stesso tempo, però, con l’accumularsi di dati che quantificano l’impatto del mondo esterno sulla persona – la salute del microbioma nel suo intestino, le condizioni ambientali e così via – la rilevanza di tutto ciò che è “non noi” arriva a mettere in questione l’idea di noi stessi come agenti chiusi e autonomi.

I flussi di informazione che si agitano nell’ambiente urbano spingono a ripensare anche la percezione della nostra soggettività.

Inoltre, la nozione di utente, rispetto all’idea classica di cittadino, oltre ad abitare uno spazio “più ampio”, ha delle differenze costitutive. L’utente è un’entità singolare-plurale: diversi soggetti, magari da differenti paesi, possono far parte di un’unica utenza attraverso collegamenti proxy, cioè nodi che si interpongono tra il client e il server di destinazione, oggi comunemente utilizzati per la navigazione anonima. Così come combinazioni composte da un essere umano e un bot, un sensore e un essere umano e così via: un esempio sono le interazioni tra algoritmi che, come forze dell’ordine della Rete, intervengono sulla produzione di contenuti di utenti, che a loro volta possono essere persone umane o account gestiti da altrettanti algoritmi. L’utente diventa un flusso come tanti all’interno dello spazio urbano-computazionale.

In una geografia estesa di questo tipo, in cui la nozione di confine e territorio diventa difficile da catturare, ragionare in termini di stati-nazione può essere fuorviante. Il politologo Parag Khanna, nel suo Connectography, qualche anno fa profetizzava uno spazio mondiale in cui le città sarebbero tornate protagoniste; non tanto come città-stato, ma come nodi neutri fondamentali nell’organizzazione delle catene di distribuzione di persone, attività, informazioni e risorse tra fornitore e cliente, cioè le cosiddette supply chains. Una geografia connotata in termini di utilità ed efficienza, in cui a farla da padrone saranno sempre più grandi hub metropolitani come New York, Londra, Hong Kong, Tokyo, Singapore e Dubai, iperconnessi con il resto del globo.

La crescente digitalizzazione dell’ambiente urbano, insieme alla connettività diffusa, ha spinto molte corporation a investire in modelli di pianificazione urbana altamente tecnologica per rendere le città “intelligenti”. Il concetto di smart city ha cominciato a circolare in ambiente accademico con l’inizio del nuovo millennio. Il termine ha avuto poi grande risonanza internazionale con i progetti di rigenerazione urbana di Rio de Janeiro a cavallo tra il 2009 e il 2010, fino a diventare un termine generico di marketing per promuovere progetti di città sostenibili. Dal punto di vista teorico, la smart city si basa sull’idea di una città in cui l’informazione, tramite l’implementazione di tecnologie digitali nel tessuto urbano, si manifesta come una sorta di sistema nervoso capace di reagire prontamente alle dinamiche di cambiamento dello spazio urbano, razionalizzando e migliorando l’efficienza dei servizi.

Il modello della smart city continua da anni ad affascinare schiere di tecno-utopisti. Non solo per la prospettiva di pianificare città funzionali capaci di risolvere una serie di problemi quotidiani come il traffico e l’efficientamento energetico, ma anche per dare la possibilità di dare vita a un modello ideale per rispondere a scenari catastrofici nell’orizzonte attuale: dalle pandemie (per esempio tramite una produzione e una condivisione più efficace dei dati legati alle aree del contagio) fino ai cambiamenti climatici. Informazione, comunicazione, reattività, sono le parole chiave delle città intelligenti; concetti che trovano un’analogia ideale nel linguaggio della cibernetica. L’informazione prodotta dall’ambiente urbano viene registrata dalle tecnologie digitali per auto-regolarsi, rendendo la città intelligente un sistema complesso altamente organizzato da meccanismi di retroazione (feedback), vale a dire meccanismi che controbilanciano le variazioni del sistema per mantenere il sistema in equilibrio, come se fosse un organismo cibernetico: un cyborg.

La smart city si basa sull’idea di una città in cui l’informazione funge da sistema nervoso capace di razionalizzare e migliorare l’efficienza dei servizi.

Nell’ultimo decennio sono emerse varie critiche al modello smart city. C’è chi ha evidenziato la vulnerabilità delle tecnologie urbane ad attacchi hacker, chi ha menzionato il problema di una città che, tramite sensori diffusi e monitoraggio costante, potrebbe mettere a rischio la libertà e la privacy dei cittadini. Ad esempio, nella città di Songdo, in Corea del Sud, tra i prototipi più distopici di smart city, lo spazio urbano è costellato di schermi e sensori: ogni singolo dettaglio dei flussi quotidiani viene tracciato. I dati arrivano a un sistema centrale denominato U-city, che ha il compito di mappare e organizzare la città. Si tratterebbe di una forma 4.0 dello stato hobbesiano, una sorta di Leviatano cibernetico, in cui però il nodo centrale non solo è fuori dalla portata dei cittadini, ma non è nemmeno gestito dallo stato. L’avanzamento tecnologico, in quest’ottica, si sposa con il sogno liberal-libertario dello stato minimo. Le interazioni tra le persone vengono trasformate in merci e monetizzate. E la plancia di controllo di modelli di questo tipo, per le scarse conoscenze tecniche detenute dalle istituzioni municipali, non può che essere appaltata alle big company che forniscono le infrastrutture, come IBM, Cisco Systems e Siemens AG.

Eppure, concentrarsi solo sui temi legati a libertà, privacy e capitalismo della sorveglianza, immaginando scenari distopici sull’onda dell’immaginario di Black Mirror, rischia di dirci poco sul concetto di città che questi modelli comportano, e ci restituisce un’idea distorta del rapporto tra tecnologia e spazio urbano, allontanando la possibilità di una città computazionale sostenibile come modello per il futuro. Al di là della veste fantascientifica, quello di città intelligente spinto dalle big company è un modello che sotto le fantasmagorie delle tecnologie digitali cela un’idea desueta e tutt’altro che futuristica di che cos’è una città. La città intelligente viene venduta come modello orizzontale, in cui i cittadini partecipano e contribuiscono alla costruzione del network urbano, diventando utenti e “progettisti” al tempo stesso. Ma, come nel caso di Songdo, i cittadini non hanno accesso a nessun ambito gestionale della mole di big data prodotta dalle interazioni, assomigliando più a dei semplici nodi funzionali al server centrale detenuto da privati. Permane sottotraccia l’idea di governance verticale, tipica del pensiero politico moderno plasmato sul concetto di sovranità nazionale.

Questo porta a immaginare la città come una totalità uniforme e omogenea, un’entità compatta, con un forte concetto di identità (pensiamo al brand della Milano smart), che si muove secondo obiettivi unitari imposti dall’alto. Al contrario, secondo molti studiosi, tra cui Saskia Sassen, gli spazi urbani, nella prassi, presentano una “natura” radicalmente diversa. Come sottolinea la sociologa americana, una parte fondamentale delle città si sviluppa secondo un criterio che in urbanistica viene definito informalità (informality), vale a dire in assenza di regolazione da parte del governo, come un sistema dinamico che dipende da innumerevoli interazioni non misurate e non remunerate, legate a processi sociali di cooperazione e mutua assistenza, da un know-how sul territorio urbano condiviso da attori locali.

La crescente complessità di una megalopoli accentua il carattere “anti-urbano” della smart city concepita dalle aziende. La raccolta di big data, per rendere la città più efficiente, richiede un aumento e una densità di popolazione sempre maggiore. Per questo i modelli che per ora vanno in questa direzione hanno i connotati di grandi hub come Dubai. Una città intelligente di questo tipo, però, agisce come una sorta di buco nero, un attrattore di popolazione che, per scaricare entropia, assimila e “svuota” ciò che ha intorno: paesi, città limitrofe, territori a bassa densità di popolazione. E al tempo stesso aumenta la propria complessità interna entrando in un ciclo di instabilità e riconfigurazione continua. La fittizia governance orizzontale degli attuali modelli di smart city, vale a dire una decentralizzazione solo apparente, porta a intensificare il controllo su ogni variabile e nodo del sistema-città, fino a un punto in cui la crescita della città eccede le capacità di gestione del punto piramidale. Per usare il linguaggio della cibernetica, troppa informazione da gestire per un unico operatore esterno.

Permane sottotraccia l’idea di governance verticale, tipica del pensiero politico moderno plasmato sul concetto di sovranità nazionale.

Per il secondo principio della termodinamica, in un sistema isolato ogni processo tende ad aumentare il grado di disordine interno (entropia) del sistema. Eppure, in natura esistono organismi viventi in grado di auto-organizzarsi diminuendo la propria entropia in un continuo scambio di energia con l’ambiente esterno. Verso la fine degli anni sessanta, il chimico premio Nobel Ilya Prigogine si è concentrato sui sistemi fisici che si auto-organizzano grazie allo scambio di energia, materia e informazione con l’esterno, coniando il concetto di struttura dissipativa. Un sistema dissipativo è in grado di evolversi attraversando varie fasi di instabilità e aumentando la propria complessità: un esempio possono essere gli ecosistemi, i processi biologici delle varie forme di vita, oppure i cicloni. In altri termini, la dissipazione dell’energia diventa, in condizioni lontane dall’equilibrio, fonte di ordine.

Questi concetti hanno avuto un impatto enorme anche nelle scienze sociali. Pensiamo a un piccolo esempio di come tutto questo può applicarsi alle dinamiche di una società. Consideriamo una pista di pattinaggio con poche persone. Più lo spazio è grande, più i pattinatori si muoveranno secondo traiettorie imprevedibili e caotiche. Ma, se in un certo momento, il numero dei pattinatori dovesse salire, per evitare gli scontri le persone saranno costrette a muoversi secondo un moto circolare ordinato. Anche le città possono essere interpretate come delle strutture dissipative. Contrariamente all’idea di uno spazio inerte di edifici e costruzioni vivificato dalla presenza umana, la città è un organismo dotato di un proprio metabolismo, con una tendenza “naturale” all’auto-organizzazione. Nei suoi processi dissipativi, la città mostra caratteristiche emergenti tipiche dei sistemi complessi. Questo significa che l’ordine sorge a partire da azioni individuali apparentemente non collegate tra di loro. La forma della città sfugge al determinismo degli stati sovrani, così come a processi di organizzazione top-down (proprio come le smart city auspicate dalle grandi aziende). Immaginare uno sviluppo della città basato su un progetto predeterminato, in presenza di una complessità crescente, non può che portare al collasso, trasformando la città in una sorta di incubo distopico.

La città cyborg, se così possiamo chiamare questo spazio sociale composto da flussi di oggetti connessi e utenti umani, in altri termini, assomiglia più a una geometria di Escher che a uno spazio uniforme e mappabile dall’alto; una metapiattaforma i cui flussi hanno dimensione planetaria. Se l’informazione rappresenta un fattore fondamentale nell’organizzazione della città, la tecnologia digitale descritta finora è l’elemento chiave per immaginare una spazio urbano cyborg autenticamente orizzontale, lontano tanto dal modello capitalistico della Silicon Valley, incentrato sulla governance delle grandi corporate, che dalla verticalità tecnologica del modello cinese.

Il modello di eco-sistema urbano delle città cyborg ci consente, per esempio, di reimmaginare le infrastrutture del capitalismo al servizio di reti urbane collettive, come nel caso delle innovazioni nella logistica delle supply chains di Amazon. Negli anni settanta il Cile di Salvador Allende, con il progetto Cybersyn, era andato vicino a intuire la necessità di sviluppare piattaforme computazionali per far interagire macchine e umani sulla strada del progresso e delle riforme, cercando di risolvere il problema del calcolo e dell’organizzazione economica all’interno dei paesi socialisti sottolineato da critici neo-liberali come Friedrich Von Hayek. L’idea di una città cyborg dai confini fluidi e costantemente riconfigurabili, abitata da una demografia ibrida e interconnessa, capace di generare ordine dal caos di una complessità crescente mantenendo una reale organizzazione socio-politica reticolare, ci aiuta a riaggiornare l’immaginario urbano; e pensare così a un’architettura socio-politica che possa rappresentare la forma di un futuro utopico che emerge dalle nebbie del presente.