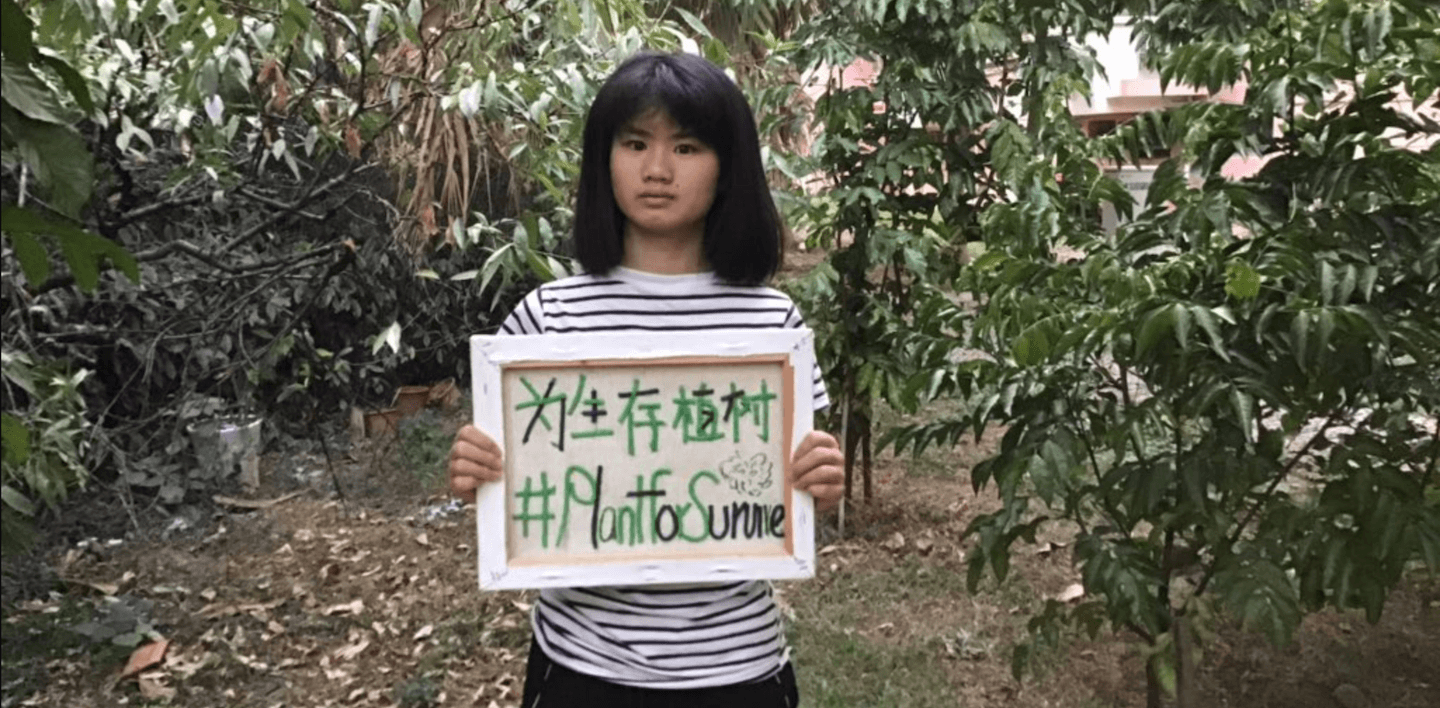

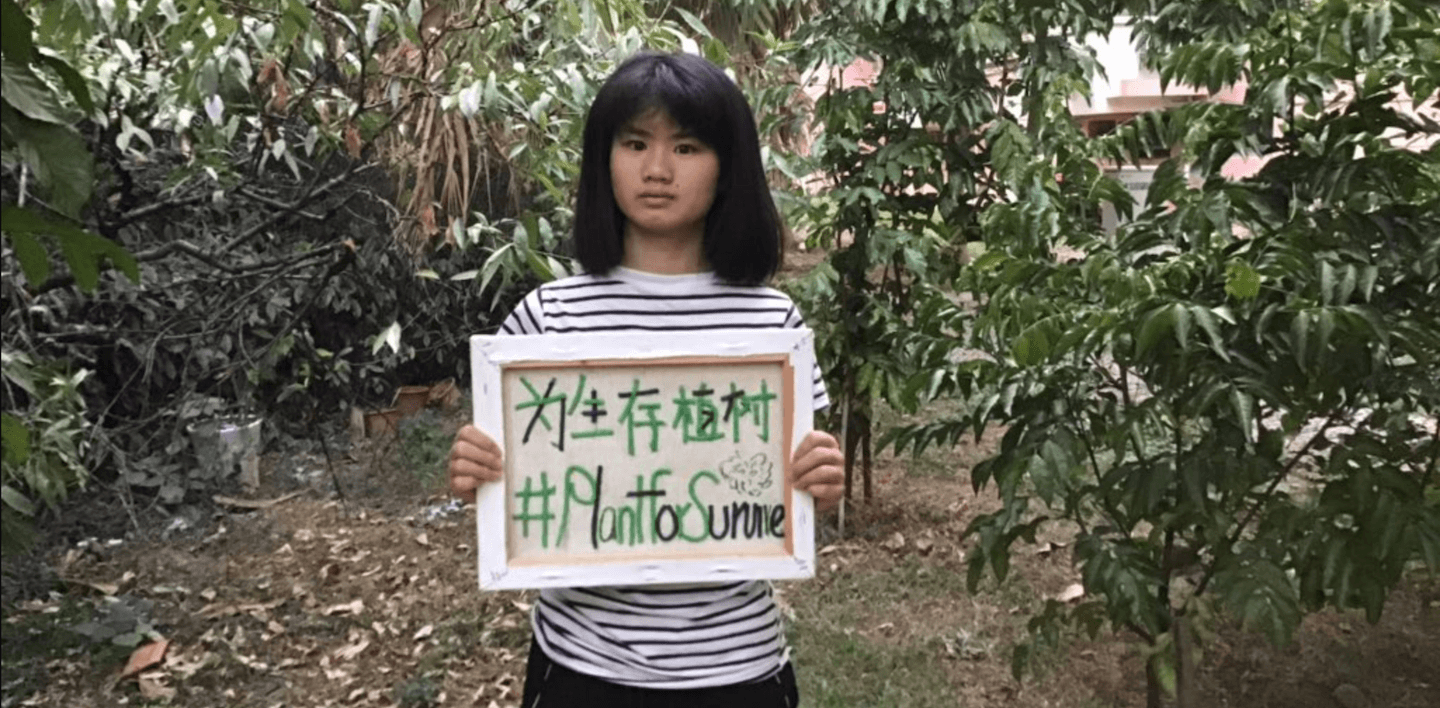

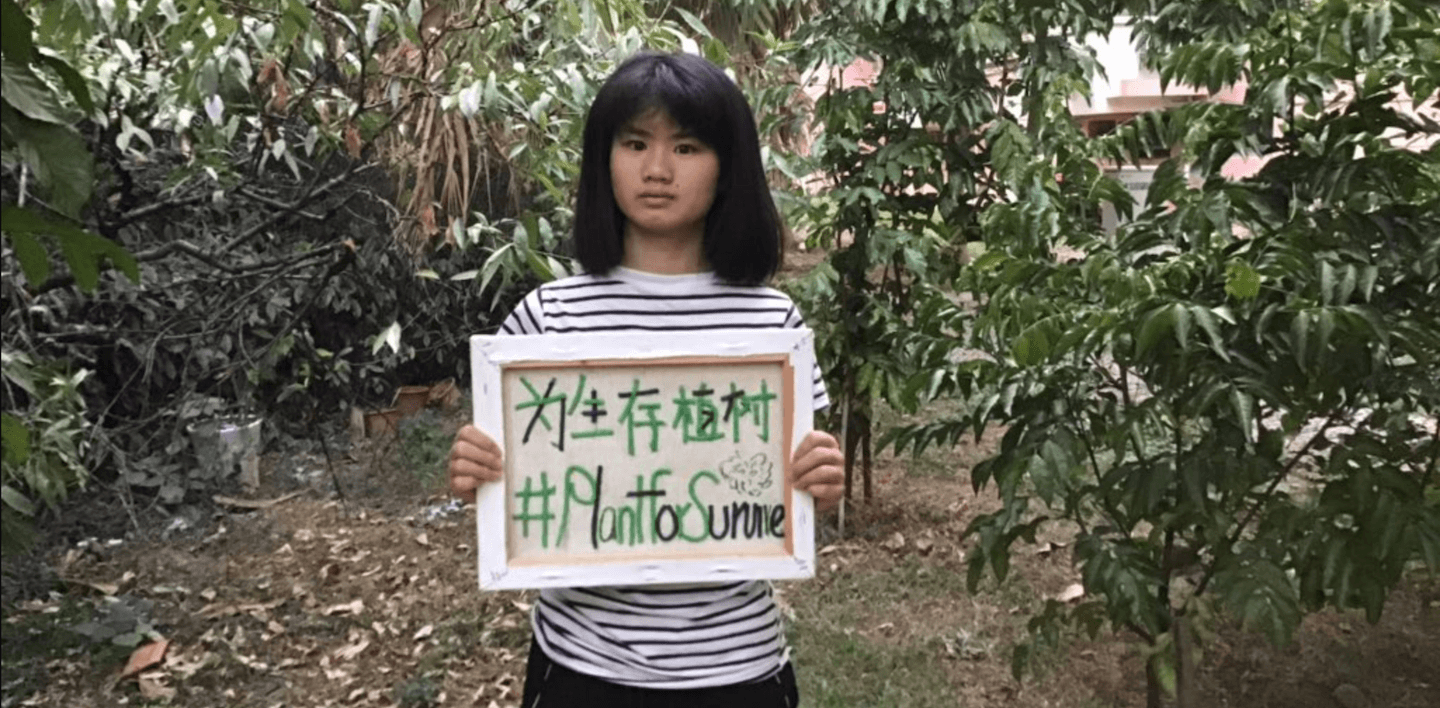

G reta Thunberg l’ha definita “una vera eroina”. Ma Howey Ou, 17 anni, rimpiange di non avere avuto più coraggio quando nel maggio 2019 ha sfidato Pechino, diventando la prima attivista cinese a scioperare contro i cambiamenti climatici. Sette giorni trascorsi davanti agli uffici governativi della pittoresca città di Guilin con un cartello tra le mani: “La nostra sopravvivenza è in pericolo. C’è bisogno anche di te”. Poi la ramanzina dei poliziotti, le pressioni della scuola e i rimproveri dei genitori. Da allora Howey ha chiuso con le proteste. Ma la sua battaglia continua lontano dai riflettori. Sono i piccoli accorgimenti nella vita di tutti i giorni a fare la differenza, ci racconta su Signal, l’app di messaggistica criptata: seguire una dieta vegetariana, limitare l’uso dei dispositivi elettronici e ridurre il packaging nell’e-commerce può servire a contenere il riscaldamento globale.

Per circa quarant’anni, l’economia cinese è cresciuta con licenza di inquinare, tanto che dal 2006 la Repubblica popolare domina saldamente la classifica globale per emissioni di CO2. Genera ancora il 60% dell’energia elettrica dal carbone ed è il primo mercato automobilistico del mondo. Ma è anche il primo paese per finanziamenti nelle energie rinnovabili (83,4 miliardi di dollari nel 2019), nonché il principale promotore degli accordi di Parigi. Gli sforzi – riassunti nell’Air Pollution Action Plan del 2013 – hanno portato risultati importanti: nelle province industriali la concentrazione delle particelle inquinanti è calata sensibilmente, e nelle grandi città la popolazione ha cominciato a correggere le proprie abitudini in un’ottica “green”.

Generalmente, tuttavia, il riscaldamento globale riscuote meno attenzione rispetto a fenomeni ambientali più tangibili come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Tanto che secondo il primo sondaggio nazionale, solo il 14,2% degli oltre 4000 rispondenti si è detto “molto preoccupato dai cambiamenti climatici”. Una media piuttosto bassa (trainata da donne e giovani) se comparata con altri paesi, a partire dall’Italia dove – secondo l’ong ambientalista Hope Not Hate – il problema viene considerato “un’emergenza” dall’89% dei cittadini. Eppure è proprio in Cina che i mutamenti del clima esercitano gli effetti più devastanti.

Stando uno studio della società di consulenza britannica Verisk Maplecroft, il delta del fiume delle Perle, cuore manifatturiero della Cina meridionale, è il cluster urbano più minacciato al mondo dall’innalzamento del livello del mare. Senza misure preventive, si stima che nel 2100 la regione potrebbe finire fino a 2 metri sott’acqua, Shanghai compresa. L’effetto dei cambiamenti climatici ha già avuto ripercussioni evidenti sul paese. Nel 2018 fenomeni legati alle mareggiate, come l’erosione della costa, sono costati oltre 4,7 miliardi di yuan (670 milioni di dollari) di interventi, secondo il Ministero delle Risorse naturali che stima il tasso medio di aumento del livello del mare lungo la costa cinese intorno ai 3,3 millimetri l’anno tra il 1980 e il 2018, più della media globale. Le alluvioni di quest’estate, le peggiori dal 1998, confermano un trend preoccupante.

Howey Ou, 17 anni, ha sfidato Pechino, diventando la prima attivista cinese a scioperare contro i cambiamenti climatici.

Il disinteresse generale è attribuibile a più fattori, disinformazione in primis. Sul piccolo schermo e la carta stampata, oltre la Muraglia, il climate change viene perlopiù raccontato con distacco attraverso la presentazione di noiose conferenze, studi scientifici ed eventi istituzionali che ben poco appassionano l’uomo della strada. In compenso, sui media statali la lotta alle emissioni sponsorizzata dall’Unione Europea viene non di rado descritta come un ostacolo allo sviluppo dei paesi emergenti con implicite finalità anticinesi.

Quando, invece, si guarda al segmento sociale più consapevole, e cioè ai giovani, il motivo è da ricercare nella lista delle priorità, che vede dominare il rendimento scolastico e la carriera professionale. Persino l’attivismo di Greta ha suscitato non poche critiche sul web cinese, dove l’adolescente svedese è stata accusata di esibizionismo. Molti sono scettici riguardo a una ragazzina che pianti alberi invece di studiare. A 17 anni cosa ne può sapere di climatologia e riscaldamento globale?

“La Cina è principalmente un’economia di mercato nella sua fase iniziale. La prima preoccupazione delle persone è ottenere un reddito più elevato e migliorare il proprio standard di vita”, ci spiega Zhao Jiaxin, uno dei giovani attivisti invitati lo scorso settembre a New York per il Climate Action Summit, “la maggior parte dei cinesi è indietro di diversi decenni per quanto riguarda il senso di appartenenza a una cittadinanza globale.” Il problema interessa ancora solo una piccola cerchia di persone giovani e benestanti. “Studenti di scienze o politiche ambientali che, per ovvie ragioni, hanno gli strumenti per comprendere meglio i rischi collegati ad alcuni comportamenti”, commenta Zhao aggiungendo, però, che il caso Greta è al centro di un dibattito mondiale che vede un confronto testa a testa tra ammiratori e detrattori. In Cina tuttavia la polemica coinvolge immancabilmente le modalità di espressione, assumendo connotazioni politiche e culturali.

Dal massacro di piazza Tian’anmen, la legge cinese tollera l’organizzazione di proteste e manifestazioni solo previa autorizzazione del governo. Quindi in rarissimi casi. Proprio per questo, nei limiti concessi dalla censura, il sentire popolare trova principalmente sfogo in rete, come testimonia il successo riscosso da Under the Dome, documentario di Chai Jing sull’inquinamento atmosferico che nel 2015 ottenne centinaia di milioni di visualizzazioni in streaming prima di venire oscurato. Sempre meno spesso si riverbera nell’ostruzionismo contro fabbriche e impianti inquinanti. Segno che, dopo anni di relativa tolleranza, anche il movimento ambientalista sta scontando una maggiore stretta sulla società civile e ogni forma di associazionismo spontaneo.

In Cina la polemica attorno alla tutela ambientale coinvolge immancabilmente le modalità di espressione, assumendo connotazioni politiche e culturali.

C’è poi chi ritiene che in Cina la mobilitazione popolare debba passare attraverso canali ufficiali. E’ il caso della no-profit China Youth Climate Action Network, che dal 2007 organizza in tandem con il governo corsi ed eventi per sensibilizzare i giovani al problema dei mutamenti climatici.

Secondo Bruce Gilley, professore di scienze politiche presso la Portland University nonché autore dello studio “Authoritarian environmentalism and China’s response to climate change”, il dirigismo di Pechino in chiave ecologica ha un nome preciso: “ambientalismo autoritario”, un modello che preclude la partecipazione popolare lasciando il dibattito nelle mani di una ristretta cerchia di addetti ai lavori; “ecolelité” composte da tecnocrati e specialisti al servizio del partito-stato. In questo contesto, la riduzione delle emissioni è il prodotto di politiche statali e innovazione tecnologica, mentre il ruolo della società consiste essenzialmente nel rispettare le direttive calate dall’alto.

Certo, anche nella cornice cinese sono previste forme di mobilitazione grassroots. L’espressione “gonggong canyu” (partecipazione collettiva) ricorre nei documenti ufficiali fin dal 2007, soprattutto in riferimento alla riduzione delle emissioni e al risparmio energetico. Ma, come spiega Gilley, si tratta di iniziative quasi sempre asservite ai processi di policy making, il cui fine ultimo consiste nella corretta implementazione delle regole senza possibilità di contestazione. A media e ONG resta il compito di amplificare le decisioni del governo ed educare i cittadini. Talvolta, proponendo soluzioni innovative o condannando l’interpretazione eterodossa delle autorità locali. Ma mai mettendo in discussione la correttezza delle politiche promosse dal governo centrale.

“Quando, quasi dieci anni fa, mi sono occupato di attivismo ambientale in Cina, c’era ancora un certo slancio”, ci spiega Patrick Schröder, autore di Civil Climate Change Activism in China, “principalmente perché al tempo la Cina aveva ricevuto una copertura mediatica molto negativa dopo l’esito disastroso della conferenza sul clima di Copenaghen 2009, quando Pechino ha ritrattato la firma di un accordo vincolante sulle emissioni. Negli anni successivi, il governo ha cercato di ripulire la propria immagine incoraggiando la partecipazione delle Ong, per quanto fosse escluso qualsiasi contenzioso politico, scioperi o manifestazioni.”

A Zhongnanhai, il Cremlino cinese, avevano capito che la credibilità riscossa oltreconfine dalle ONG nazionali, di riflesso, avrebbe restituito prestigio anche alla leadership comunista. Un conferimento suggellato dalla partecipazione di una sessantina di no profit alla Tianjin Climate Change Conference, organizzata dalle Nazioni Unite nel 2010. Solo un anno più tardi le ONG avrebbero affiancato la principale agenzia di pianificazione economica – la Commissione nazionale per lo Sviluppo e le Riforme – nella formulazione della prima legge cinese sui cambiamenti climatici.

Secondo Bruce Gilley, il dirigismo di Pechino in chiave ecologica ha un nome preciso: “ambientalismo autoritario”.

“Il movimento ambientalista in Cina non è completamente top-down. Il governo non prenderebbe sul serio le questioni ambientali se non ci fosse una spinta dal basso”, commenta Zhao, aggiungendo che la vera sfida per tutte le ONG sta nel riuscire a raggiungere il grande pubblico, “coinvolgere ed educare i cittadini è importante per il successo delle politiche adottate, dal momento che la mancanza di sostegno popolare ne riduce l’efficacia. O addirittura, come successo in Francia, ne determina il fallimento. In questo frangente, la comunità scientifica dovrebbe esercitare un impatto attivo sulla risposta del governo alle sfide ambientali.”

Per l’attivista, il cambiamento deve avvenire nella vita di tutti i giorni. Occorre correggere le consuetudini sbagliate, a cominciare dall’utilizzo massiccio di automobili, vero status symbol della nuova classe medio-alta cinese, ma anche una delle principali fonti inquinanti. Proprio come le abitudini alimentari che vedono la Cina del boom economico consumare un 150% in più di carne rispetto agli anni Ottanta. Più carne vuol dire ovviamente più allevamenti intensivi, responsabili del 15% dei gas serra riconducibili all’attività umana. Vero è che il contributo spontaneo della popolazione non può bastare se non è accompagnato da politiche più incisive. Secondo Zhao, le misure introdotte dal governo non sono sufficienti: “se si vuole raggiungere l’obiettivo emissioni zero entro il 2050, è necessario eliminare completamente l’uso del carbone appena tecnicamente possibile”, così come l’impiego di automobili con motore a combustione interna che dovranno cedere il posto a veicoli elettrici e mezzi pubblici. Poi sarà necessario implementare i treni e ridurre il trasporto aereo.

Risvegliare le coscienze non sarà cosa facile. In questo la pandemia di COVID-19 potrebbe rivelarsi d’aiuto. “La strada da percorrere è collegare l’azione sui cambiamenti climatici ad altre questioni più ‘concrete’, come l’inquinamento atmosferico e la salute pubblica”, spiega Schröder, “COVID-19 potrebbe aiutare ad aumentare la consapevolezza nei confronti dell’interconnessione tra ecosistemi sani, salute personale e cambiamenti climatici.”