A l British Museum è custodito un minuscolo taccuino, poco meno di un centinaio di fogli scritti un po’ a matita, un po’ a inchiostro. Sono gli appunti di Samuel Taylor Coleridge tra il 1795 e il 1798, una collezione singolare di “pensieri improvvisi casuali e disgiunti, e fantasie che balzano rapide sulla superficie del flusso di coscienza, con la stessa felice incoerenza degli insetti d’acqua”. Così li descrive il professor John Livingston Lowes in The Road to Xanadu: A Study in the Ways of the Imagination (Oxford press, 1927), uno di quei libri affascinanti che non finirai mai.

Setacciando il pulviscolo di parole depositato dal movimento del pensiero su quel taccuino, Lowes ha cercato in testi classici, diari di viaggio, lettere, glosse, note a margine e a piè di pagina, le immagini e le citazioni che, depositate nel “pozzo profondo” dell’inconscio di Coleridge, sarebbero poi riaffiorate, trasfigurate, nei versi delle sue opere maggiori: The Ballad of the Ancient Mariner e Kubla Khan. Incontreremo “alligatori e albatros e aurore e terre antictonie; vermi-biscotto, bolle di ghiaccio, fagotti e brezze; candele, e Caino, e il Corpo Santo; Diocleziano, re della Siria, e i demoni degli elementi; terremoti e l’Eufrate; aghi di ghiaccio, nebbia fumosa e luce fosforescente; uva spina, e il Lasianthus Gordonia; aureole e uragani; fulmini e lapponi; meteore, e il Vecchio della Montagna, e le stelle dietro la luna; incubi, le sorgenti del Nilo; gli uccelli del Paradiso e l’osservatorio di Pechino; svenimenti, e spettri, e mari vischiosi; segnavento, e serpenti d’Acqua, e l’Ebreo Errante: in confronto a questo caotico e conciso spaccato, gli incubi sembrano metodici. Eppure così è il regno della poesia. E in questo paradosso si cela il lasciapassare per il nostro pellegrinaggio.”

The Road to Xanadu non è un mero compendio di erudizione, ma un grandioso tentativo di rappresentare l’irrappresentabile: l’atto stesso di immaginare. Quello di Lowes è un libro reso impossibile dal suo stesso contenuto; lo sforzo meticoloso di dipanare le catene di immagini e lo stratificarsi dei rimandi testuali ne confutano la forma finita, abbracciabile, chiusa. Ma in un certo senso questo vale per tutti i libri: ogni testo rimanda ad altri testi e l’idea stessa di compiutezza non é che un effetto scenografico che il libro genera in quanto oggetto. Note a piè di pagina, il Talmud, Fuoco Pallido di Nabokov, i tuoi appunti a margine di un libro, sono tutti tentativi di oltrepassare il limite della pagina, sono tutte forme di scrittura non sequenziale: nella sua definizione più concisa, sono tutte forme di ipertesto.

Modernariato linguistico frutto della bizzarra commistione tra etimologia classica e un immaginario futuristico un po’ retrò, il termine “ipertesto” oggi ci rimanda alla stessa atmosfera straniata di certi siti fossili di fine secolo scorso. Eppure, abbandonata all’apparenza la parola rimane, nascosta, alla radice del modo in cui interagiamo con questi schermi lucidi su cui passiamo molto del nostro tempo. HTML? Hypertext Transfer Markup Language. PHP? Hypertext Preprocessor. HTTP? Hyper-Text Transfer Protocol: il Word Wide Web non è che un gigantesco e tentacolare ipertesto di ipertesti.

La parola “hypertext” è stata inventata da un uomo magro e dal volto spigoloso che si chiama Theodor Holm Nelson. Tim Berners Lee, il creatore del World Wide Web, ha riconosciuto in più occasioni il debito nei suoi confronti. C’è da dire che rispetto al grandioso progetto iniziale di Nelson l’invenzione di Berners Lee è una versione decisamente rozza, semplificata e piuttosto approssimativa: tutte ragioni per cui, a differenza del primo, il Web effettivamente esiste.

La parola “hypertext” è stata inventata da un uomo magro e dal volto spigoloso che si chiama Theodor Holm Nelson. Tim Berners Lee, il creatore del World Wide Web, ha riconosciuto in più occasioni il debito nei suoi confronti.

Hypertext è probabilmente la più famosa delle parole coniate da Ted Nelson, ma non l’unica. Nelson rivendica infatti anche la paternità di termini meno noti quali Hypermedia, Digitalia, Softcopy, Micropayment, Cybercrud (gergo senza senso da computer o, per estensione, animazioni o presentazioni usate per confondere e oscurare un concetto, cyberfuffa), Computer visualization, Technoid, Docuverse, Fantics (l’arte e la scienza di incrociare le idee, sia emozionalmente che cognitivamente), Transclusion, Flink (floating link, un link che ha perso la sua destinazione), Intertwingularity, Teledildonics (temo abbia a che fare con la distanza e l’autoerotismo), Sworf (crasi di Swoop + Morph, quindi letteralmente “piombare in picchiata mutando forma”), populitism (populism + elite), Structangle (structure + tangle, quindi più che “struttangolo” si dovrebbe tradurre come “struttiglio” o “organizzabuglio”, ossia un groviglio strutturato di concetti; pare sia usato in Francia).

Per Ted Nelson inventare parole nuove per nuovi concetti non è solo un’occupazione in cui è sempre stato particolarmente versato, ma è anche una necessità teorica e una vocazione che nasce da lontano. Figlio di Ralph e di Celeste Holm, il padre regista di film da titoli come Una faccia piena di pugni o Duello a El Diablo, la madre premio Oscar nel 1947 come attrice non protagonista per Barriera invisibile, viene cresciuto a Chicago dai nonni, Jean e Theodor Holm mentre i genitori, già separati, rimarranno solo figure lontane sullo sfondo, fascinose ed evanescenti. La casa dei nonni invece era colma d’amore e di letteratura, si citavano Shakespeare e Bernard Shaw, si raccontavano storie ma soprattutto si scoprivano le parole. “Ho amato ogni parola nuova. Una parola nuova è un dono, una lente, un mattone per costruire. Le parole erano i miei giocattoli e i miei migliori amici”.

Accadono nell’infanzia di ognuno momenti di pura epifania, in cui il mondo per la prima volta si rivela come qualcosa di significante, una misteriosa ed enorme complessità che in qualche modo però ci riguarda, ci parla (non riconoscere quel primo momento può costare il senso di un’esistenza). Per Ted Nelson sarà la rêverie di un bimbo in un pomeriggio felice a custodire la rivelazione che lo guiderà per tutta la vita. Accadde quando aveva quattro o cinque anni:

In barca, trascinavo la mano nell’acqua mentre mio nonno remava. La nonna era a prua, indossava tacchi alti, come sempre. Al di sotto scorrevano forme confuse. Studiavo la morbidezza di cristallo dell’acqua. Si apriva attorno alle mie dita, gentilmente ci passava attorno per poi chiudersi di nuovo dietro. Ho pensato alle infinite gocce d’acqua e al loro unirsi a me, gocce che un istante prima erano una vicino all’altra si separavano. Poi si ricongiungevano, ma non più nello stesso modo. Com’è, mi sono chiesto, che la disposizione di ogni istante, nell’acqua e nel mondo, può essere così simile a prima, eppure così diversa? Come potevano persino le parole migliori esprimere questa complessità? Quell’esperienza religiosa è sempre con me. Vedo sempre la profusione di relazioni e collegamenti di idee e possibilità, come una grande rete attorno al mondo, attorno ad ogni soggetto, attorno a ogni cosa.

Per Ted Nelson “nella copiosità dei collegamenti sta tutto il problema dell’astrazione, della percezione e del pensiero”. Scrivere sulla carta è “di una riduttività senza speranza”, è “fare a pezzi l’albero dei pensieri per farne staccionate”. Chiunque abbia provato a scrivere ha conosciuto la frustrazione di non essere in grado di garantire quella prima e fondamentale forma di rispetto per i propri pensieri che è l’esattezza, il loro accalcarsi alle porte della bocca e la consapevolezza che a farli sfilare ordinatamente uno dietro l’altro se ne tradirà l’intento, ché è la loro stessa irruenza a far parte del senso che intendono costruire. E non riuscire a restituire la complessità asimmetrica e simultanea di un ragionare, la metamorfosi di certi concetti in emozioni, a volte è la frustrazione anche solo di non essere in grado di descrivere un oggetto semplice come un foglio appallottolato, o una noce (lo stile allora sarà il modo tutto personale che troviamo per aggirare certe mancanze, per dissimulare il nostro zoppicare).

Scrivere è scegliere. Ed ogni scelta è un’ingiustizia nei confronti degli altri innumerevoli possibili: scrivere, come vivere, è assumere su di sé la responsabilità di questa colpa ineluttabile per ogni parola, per ogni scelta, per ogni svolta che esclude le altre. Scegliere è un torto che facciamo all’infinito. Di tutto quello che avremmo potuto essere, di tutto quello che avremmo potuto scrivere, solo una scelta rimane, che si esilia dall’indefinito cadendo nel tempo per diventare qualcosa e quindi durata, destino. Nelle parole di Anassimandro: “Principio delle cose che sono è l’infinito… da dove sono generate si dissolvono, secondo necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”.

Ted Nelson vuole redimere questa ingiustizia cercando un modo per registrare tutti i possibili mondi che un testo potrebbe attraversare, “un luogo incantato di libertà e memoria letteraria, dove nulla verrà dimenticato”. Vorremmo che le cose si salvassero, scriverà, per conoscenza e nostalgia, ma quello che “pensavamo fosse conoscenza spesso si trasforma in nostalgia, e la nostalgia spesso ci porta ad una intuizione più profonda che attraversa le nostre vite e i nostri veri sé”. Tutto deve essere salvato nella memoria perché everything is deeply intertwingled, tutto è profondamente interconnesso, letteralmente (intertwingled è un’altra invenzione verbale di Nelson) “intermescolacciato”.

Una filosofia di vita è un’impalcatura che prende la forma di ciò che ci segna, ci manca, o ci spaventa: la necessità di Ted Nelson di tenere traccia dei suoi struttabugli nasconde quello che nel DSM verrebbe classificata come una eccezionale forma di Disordine da Deficit d’Attenzione. Se si interrompe nel mezzo di un discorso, Ted dimentica immediatamente ciò di cui sta parlando. Non riesce a trattenere l’attenzione per tempi prolungati su uno stesso argomento, è mentalmente iperattivo, la sua vita è costellata di progetti mai finiti e lettere lasciate a metà. Il suo stesso pensiero è una terra straniera, ma forse tale condizione è lo scotto da pagare per quel rifiuto originario a ridurre la complessità del reale, al non voler scendere a compromessi con l’idea che la comunicazione umana sia fondata sulla scelta, sulla semplificazione e sul rischio, sempre costante, del fraintendimento. Nelson, da parte sua, ribatte che “’Disordine da Deficit d’Attenzione’ è stato coniato dagli sciovinisti della regolarità – abbiamo bisogno di un termine più positivo… ‘Mente colibrì’ [hummingbird mind] credo possa andar bene”.

A questa condizione di memoria volatile si associò da subito un’insopprimibile insofferenza verso la scuola e le istituzioni in generale, insofferenza che crebbe fino ad incarnarsi nel proposito di accoltellare il suo professore delle medie con un cacciavite. Non aveva l’intenzione di ucciderlo ma solo di infliggergli una ferita profonda e memorabile. All’ultimo momento però desisterà e uscirà dall’aula per non tornare più. Dopo quell’episodio il giovane Ted scolpirà nella mente quello che sarà per sempre il suo motto: la maggior parte delle persone è stupida, la maggior parte delle autorità è cattiva, dio non esiste e tutto è sbagliato. Al college fonda una rivista, Nothing. Il terzo numero era un “niente” piccolino piegato a forma di aquilone e stampato in due colori, si leggeva ruotandolo. Attratto dal cinema, nel 1959 gira un corto sperimentale amatoriale, The epiphany of Slocum Furlow: “una breve commedia sulla solitudine al college e il significato della vita”, come recitano i titoli di testa scritti in pennarello nero sul quaderno inquadrato in apertura, in cui degli studenti recitano discorsi esistenziali muovendo meccanicamente la bocca come nei cartoni animati a buon mercato.

Lo spirito anarchico, una certa propensione alle arti visive e l’odio verso ogni forma di gerarchia avrebbero potuto portarlo alla deriva nelle nebbie mistiche ed anti-intellettuali di quegli anni, ma Nelson amava troppo le parole e, soprattutto, nel 1960 seguì un corso di informatica ad Harvard. Per dirla con le parole di Linda Barnet, storica dei Media, all’epoca “i computer erano cose da milioni di dollari che pretendevano rispetto e refrigerazione”. L’unico computer esistente ad Harvard era l’IBM 7090, un bestione dal costo esorbitante di 2,9 milioni di dollari (equivalenti a 23,2 milioni nel 2015) che aveva una stanza tutta per sé e veniva accudito da ingegneri addestrati che lo nutrivano facendogli ingoiare schede perforate che risputava compilate, e questa era l’unica forma di interazione che era in grado di avere con gli esseri umani. In realtà in quegli anni alcuni esemplari più avanzati sapevano già vomitare a comando lunghi rotoli di carta da una sorta di telescrivente: ma non esistevano schermi (il programma precursore di tutti i CAD, Sketchpad, verrà inventato solo nel 1963 da Ivan Sutherland, permetteva di tracciare delle semplici figure bidimensionali sullo schermo di un tubo a raggi catodici usando una penna ottica).

La prima idea embrionale di Nelson fu un programma in linguaggio-macchina in grado di archiviare documenti, modificarli e comparare visivamente due versioni alternative su uno schermo. L’idea che anche dei testi scritti potessero diventare dei dati era già piuttosto innovativa in sé, anche per il fatto che chi governava quelle macchine costosissime riteneva di avere cose più importanti a cui (farle) pensare, come ad esempio calcolare la traiettoria della navicella spaziale Gemini. Ma il punto cruciale era l’idea di visualizzare dei testi in parallelo su uno schermo. Quando Ted Nelson scoprì il computer non vide un calcolatore ma un nuovo media. Nelle sue parole, software is a branch of movie making: una sequenza di eventi che appariranno su uno schermo per colpire la mente e il cuore di chi li osserva. E writing is a special case of design – su uno schermo il confine tra grafica e scrittura è poroso. Nella definizione di Nelson “prosa” è testo che può essere riformattato senza perdere valore, come ad esempio le frasi e i paragrafi, mentre “poesia” è testo il cui formato non può essere alterato senza perdere significato, e quindi intestazioni, grafici, tabelle. E anche, ovviamente, la poesia vera e propria.

Come le nostre sembianze sono un effetto secondario, o fenotipo, di un certo modo di intrecciarsi del nostro DNA, così il sistema di scrittura ipertestuale e ipermediale che Ted Nelson iniziava a concepire è solo uno dei possibili fenotipi in cui può manifestarsi un certo modo di organizzare le informazioni tale da superare la costrizione gerarchica. Nel 1965 presenta all’American Computing Association il paper “A File Structure for The Complex, The Changing and the Indeterminate”, in cui Ted Nelson propone una struttura alternativa a quelle esistenti per organizzare i file, che chiamò ELF (Evolutionary List File). Nello stesso articolo apparve per la prima volta la parola “ipertesto”.

Deciso a entrare nella storia dell’informatica contromano, Nelson continuò ostinatamente a sviluppare le sue idee e iniziò a sviluppare il software più ambizioso ed utopico di sempre: Xanadu.

Un file è un contenitore di dati. Letteralmente significa “raccoglitore”. In un computer i nostri file sono organizzati gerarchicamente, e questa struttura gerarchica non la decidiamo noi. Possiamo decidere i nomi dei file e delle cartelle, decidere quante cartelle metteremo in altre cartelle che metteremo in altre cartelle e così via sull’orlo di un potenziale regressus ad infinitum ma non possiamo decidere che esistono file e cartelle, siamo costretti in una struttura ad albero da cui non possiamo fuggire. Organizziamo e visualizziamo i file di un computer nello stesso modo in cui organizziamo i nostri documenti di carta. Gli stessi sistemi di annotazione del testo, i cosiddetti linguaggi di markup, derivano dai codici usati dal revisore di bozze per i tipografi: è il dominio del paradigma della carta, il paperdigm. Quando Ted scrisse la sua proposta l’informatica era ancora metallo incandescente che andava raffreddandosi molto velocemente; era ancora possibile fargli assumere altre forme, e invece prese proprio questa. Perché?

Secondo un vecchio postulato del materialismo storico – Il materialismo storico è come un vecchio trattore di campagna: rigido, lento, obsoleto e rumoroso, ma in certi punti riesci ad arrivarci solo con quello – la forma di un nuovo mezzo di produzione all’inizio è sempre dominata dalla vecchia forma, che nel caso dei computer ha le misure di un A4. Dagli anni Settanta gli esseri umani hanno cominciato a interagire con i computer attraverso una Graphical User Interface (GUI). Il design dominante delle GUI ricalca la metafora visiva del desktop. Lo schermo è una “scrivania”, sopra ci sono delle “cartelle” a forma di cartelle con dentro dei “documenti” a forma di documento, che possiamo “aprire”, “sfogliare” o “gettare” spostandoli in un minuscolo “cestino”; gli stessi editor di testo simulano la carta. Questa concezione si riassume nel bizzarro acronimo WYSIWYG, What You See Is What You Get. La prima GUI di questo tipo fu inventata allo XEROX PARC, un laboratorio di ricerca privato dove in seguito a un’improvvisa siccità dei finanziamenti pubblici migrarono molti promettenti ricercatori universitari, ai quali venne data massima libertà per inventare il computer del futuro: XEROX aveva deciso di lanciarsi nel settore dei calcolatori elettronici con l’obiettivo di “controllare l’architettura dell’informazione”, qualsiasi cosa volesse dire. Ma XEROX ancora oggi produce e vende fotocopiatrici e stampanti: non è un caso quindi che il computer del futuro, negli anni Settanta, assomigliasse così tanto alla carta. Peggio, aggiungerebbe Ted: è carta dietro un vetro.

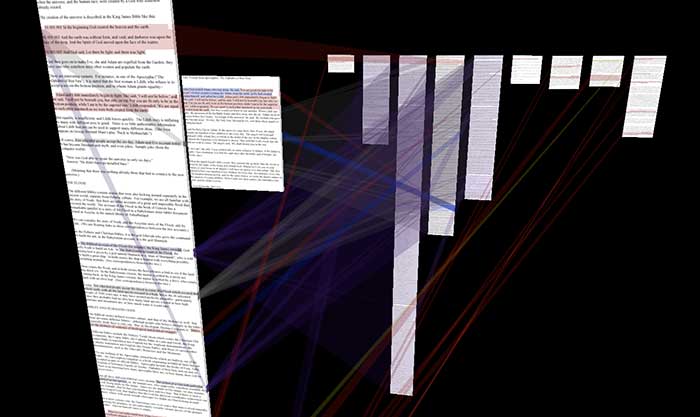

Deciso a entrare nella storia dell’informatica contromano, Nelson continuò ostinatamente a sviluppare le sue idee e iniziò a sviluppare il software più ambizioso ed utopico di sempre: Xanadu. Lo sviluppo di Xanadu è iniziato cinquant’anni fa. Per i suoi numerosi detrattori rappresenta il più eclatante esempio di vaporware dell’industria informatica, per i suoi pochi adepti è un progetto che rivoluzionerà il mondo dell’informazione e il modo di pensare dell’umanità: solo non si sa con certezza in quale decade verrà concluso. In principio c’è il docuverso, l’universo dei documenti, al cui centro sta Xanadu. Aprendo Xanadu, dal tuo schermo avrai accesso a tutto ciò che è stato pubblicato al mondo: libri, riviste, fotografie, registrazioni, film, tutto. Ovviamente potrai aggiungere anche tu la tua parte. Essendo un sistema ipertestuale, la rappresentazione visuale dei collegamenti è importante tanto quanto quella dei documenti in sé. L’elemento fondamentale dell’interfaccia di Xanadu, che non è mai cambiato nelle varie ipotetiche versioni, è la visualizzazione parallela dei testi, la loro bivisibilità.

Aprendo Xanadu, dal tuo schermo avrai accesso a tutto ciò che è stato pubblicato al mondo: libri, riviste, fotografie, registrazioni, film, tutto. Ovviamente potrai aggiungere anche tu la tua parte.

Potrai creare i tuoi collegamenti non solo tra documenti ma anche tra sezioni interne al documento, scelte ad arbitrio. Potrai creare le tue note e i tuoi commenti. Ogni documento avrà diverse versioni: potrai avere accesso a tutte, tutte rimarranno memorizzate, e quindi sarà possibile citare un singolo frammento di una singola versione di un documento. I collegamenti saranno bidirezionali: quando qualcuno citerà qualcosa di tuo, lo verrai a sapere. E viceversa. Nel linguaggio di Xanadu, si dice che il pezzo è stato “trascluso”. Tramite la “trasclusione” il documento o la parte di esso che si vuole citare, ad esempio una frase o una fotografia, non la copierai nel tuo documento ma si creerà una sorta di alias alla fonte originale, che automaticamente indicherà i credits dell’autore e corrisponderà al proprietario del documento le royalties per la citazione una tantum.

Le idee di Nelson negli anni Sessanta ebbero un’accoglienza piuttosto tiepida nell’ambiente informatico; all’inizio gli unici ad ascoltarlo con sincero interesse furono dei ragazzini delle superiori di Princeton appassionati di tecnologia che avevano formato un club, i R.E.S.I.S.T.O.R.S. (Radically Emphatic Students Interested in Science, Technology, and Other Research Studies). Con loro condivise idee, visioni del futuro e giochi di parole comprensibili a poche persone: c’è una foto di quel periodo che lo ritrae assieme a loro in macchina, lui è in maniche di camicia, ha i capelli lunghi, sembra molto felice. In quel periodo riuscì anche a racimolare dei fondi per noleggiare un computer e lavorare con un programmatore, Cal Daniels, con il quale nel 1972 sviluppò la struttura-dati che sarebbe stata l’ossatura di Xanadu, l’Enfilade. Poco prima che fosse possibile mostrare le prime righe di codice a dei potenziali investitori però, i soldi finirono, e Nelson dovette restituire il computer che stava noleggiando.

Frustrato da questo insuccesso si concentrò per qualche anno su altri progetti, e nel 1973 pubblicò Computer Lib/Dream Machines, un libro doppio, nel senso che può essere letto sia in recto che in verso. Da un lato c’è il disegno di un pugno alzato dentro a un computer stilizzato e il motto “You can and must understand computer now!”; se si capovolge e si gira c’è la copertina di Dream Machines, in cui un uomo volante col mantello di Superman tocca uno schermo con un dito. La struttura del libro/i riflette l’organizzazione anarchicamente esatta della mente di Nelson, per cui le pagine sono strutturate in frame, disegni, foto e blocchi di testo. Farne una sinossi è impossibile. È un ipertesto su carta, è un manifesto della nuova rivoluzione informatica, un pamphlet contro l’IBM, una lista non ordinata degli esperimenti informatici più innovativi di quegli anni, un catalogo con tanto di indirizzi e numeri di telefono, una raccolta di idee, giochi di parole, slogan, c’è perfino un jingle per un progetto di franchise Xanadu (The greatest things you’ve ever seen/ Dance your wishes on the screen/ All the things that man has known/ Comin’ on the telephone –/ Poems, books and pictures too/ Comin’ on the Xanaduuuu).

Computer lib/Dream machine è una corposa brochure che illustra le meraviglie e i vantaggi della vita nei territori di frontiera digitale. Diventò un libro di culto della nascente controcultura hacker, anche se il successo del libro per Ted Nelson fu un mezzo fallimento: avrebbe voluto raggiungere la gente comune, non predicare ai convertiti. Eppure fu grazie alla sua diffusione che conobbe i programmatori con i quali avrebbe fatto rinascere il progetto Xanadu. Nell’organigramma del gruppo, elencato in un pezzo di carta scritto attorno ai primi anni Ottanta, figurano profili come “data poet”, “accelerator” e “dreamer”. Mark Miller (“hacker”), attualmente ricercatore a Google, ha inventato le Miller Columns, ossia le liste a cascata che i profani conoscono come l’opzione “Column view” nel Finder. Ma da encomiare è soprattutto Roger Gregory (“System Anarchist”), braccio programmatore di Nelson e uno dei suoi migliori amici, la colonna portante del progetto. Gregory si dedicò a Xanadu con la stessa ostinazione costante, lenta e disperata di certi Sisifo, continuando a portarlo avanti anche quando ormai tutti lo avevano abbandonato. Alla fine di un suo controverso articolo Gary Wolf, giornalista di Wired, gli domandò semplicemente: “Why?” Con la testa tra le mani, Gregory rispose: “Total insanity”.

Tra gli anni Settanta e Ottanta il gruppo di lavoro continuò a portare avanti lo sviluppo di Xanadu, tra diaspore e una costante penuria di fondi, mentre Ted Nelson teneva conferenze e discorsi in cui continuava ad annunciare l’imminente uscita del software. La realtà è che Xanadu aveva un design dei dati estremamente innovativo ed alcuni algoritmi molto interessanti (Miller e Gregory avevano inventato un nuovo sistema di indirizzamento che sfruttava la matematica dei numeri transfiniti) ma nessuno aveva nemmeno cominciato a programmare l’interfaccia. La forma terrena di Xanadu era ancora solo un groviglio di righe di codice scarsamente funzionanti e dei diagrammi disegnati con i gessi colorati su delle lavagne. Nel 1987, alla convention hackers 3.0, la traballante demo di Xanadu venne vista da John Walker, programmatore milionario inventore di Autocad, che decise di finanziare copiosamente il progetto. L’accordo prevedeva grossomodo che Nelson sarebbe rimasto proprietario del marchio commerciale e del suo immaginario sistema di franchising, ma non avrebbe avuto ruoli operativi, vista la sua scarsa attitudine a concludere qualsiasi cosa. Per tutti gli altri finalmente c’era un vero ufficio, stipendi e computer molto potenti: fu allora che iniziarono i veri problemi.

Dopo poco il gruppo di programmatori si divise tra la vecchia guardia capitanata da Gregory, che venne progressivamente messo in disparte, e Miller e i nuovi assunti che provenivano dal centro ricerche Xerox PARC dall’altra, che presero il comando. Miller e compagni cominciarono a credere che non stavano semplicemente sviluppando un software ma contribuendo all’evoluzione dell’umanità verso una nuova forma. Destino comune agli utopisti, avevano in mente l’umanità in generale ma nessun utente in particolare, e ad un certo punto il loro lavoro sembrò diventare un puro esercizio di piacere intellettuale. Nelle loro mani Xanadu sarebbe diventato non solo una iperbiblioteca ma anche uno strumento di democrazia universale, per consentire alle comunità di persone di prendere decisioni razionali tracciando l’evoluzione di ogni idea, opinione e asserzione (la possibilità di ripulire le discussioni tra gli uomini dal rumore di fondo dei pregiudizi e dalle emozioni attraverso un linguaggio universale meccanizzato è un’utopia antica, che ricorre nell’Occidente almeno dal Medioevo con l’Ars Magna di Raimondo Lullo. Nell’Europa del Seicento dilaniata dalle guerre di religione Leibniz ci lasciò le bozze di un progetto che si chiamava “characteristica” o “calculus”, un linguaggio formale in cui a tutte le nozioni essenziali del pensiero si sarebbe dovuto assegnare determinati simboli o caratteri: assieme a questo sistema, un’enciclopedia avrebbe completato il progetto di un calcolatore universale per la soluzione di tutti i problemi. “Coloro che fossero stati in disaccordo non sarebbero più scesi in guerra ma si sarebbero messi a sedere insieme dicendo: facciamo dei calcoli”).

Nel 1991, annus fiscalis horribilis, l’azienda Autodesk subì un crollo spettacolare in borsa, crollo che comportò la necessità di tagliare i progetti improduttivi: Xanadu fu tra questi. Dopo essere stato abbandonato da Autodesk il team si disperse mentre ormai nel mondo si stava diffondendo il World Wide Web. Nel 1999 è stato rilasciato Udanax, una versione OpenSource del codice di Xanadu. Nel frattempo, Ted Nelson ha elaborato assieme ad occasionali collaboratori nuovi demo, che in realtà sono mockup, modellini in scala ridotta, oggetti che assomigliano all’originale inesistente senza esserlo:

Mark Miller, alla domanda se il World Wide Web non rappresentasse il compimento del loro sogno ipertestuale ha risposto: “fare quello che fa il web è facile”. Xanadu, se fosse esistito, sarebbe stato uno strumento migliore del web attuale. Nel web non c’è trasclusione. È possibile linkare solo le pagine ma non le singole parti di un documento. I link non sono bidirezionali e si spezzano. Non è possibile risalire con certezza all’autore o alle diverse versioni di un testo. Semplicemente il web non è logico, è ridondante, disordinato e confusionario. Tim Berners Lee ha inventato il web per disperazione: il CERN dove lavorava era diventato una babele di protocolli e formati, c’erano migliaia di dipendenti che cambiavano ogni due-tre anni, rintracciare un documento era diventato un impresa improba.

E quindi, per usare le sue parole, “I just had to take the hypertext idea and connect it to the Transmission Control Protocol and domain name system ideas and—ta-da!—the World Wide Web.” Una soluzione pragmatica, di compromesso, creata combinando tecnologie e concetti esistenti. Anni dopo, John Walker scrisse che a un certo punto il team di Xanadu “hyper-warped into the techno-hybris zone”, credendo di poter “creare dall’inizio alla fine un sistema in grado di archiviare l’informazione, presente e futura, in ogni forma, per quadrilioni di persone per miliardi di anni. E quando questo processo fallisce, e fallisce sempre, pare non scuota la fiducia in un modo di procedere che, in realtà, è astruso quanto l’astrologia”. Miller ovviamente non è d’accordo con questa versione dei fatti: sei mesi, sarebbero bastati soltanto altri sei mesi.

Le prime applicazioni delle tecnologie ipertestuali sono state sviluppate su testi sacri o di autori religiosi, come ad esempio il GodSpeed Instant Bible Search Program o l’index Tomisticus di Padre Busa, un progetto quest’ultimo nato inizialmente per calcolare la ricorrenza della particella “in” tra le nove milioni di parole che costituiscono l’opera omnia di San Tommaso d’Aquino. George Landow, uno dei primi teorici dell’ipertesto, ha notato come nell’esegesi biblica l’Occidente avesse già immaginato “questi punti magici di ingresso in una realtà reticolare” dove tutto era simbolo e rimando, e ogni evento era una magica finestra sulla complessa semiotica del disegno divino. La Bibbia inizia con l’inizio di tutte le cose e finisce con la fine di tutte le storie, e per lungo tempo chi è nato in Occidente ha inscritto la possibilità di raccontare la sua storia all’interno di questa storia più grande.

Nella forma chiusa del libro si inscrive l’esperienza dell’inizio e della fine. Queste esperienze nello smisurato intrico del Web si moltiplicano fino a perdere di senso: non c’è inizio perché ogni nodo può esserlo, e non c’è fine perché chiunque può continuarlo, non esiste l’ultima Parola, solo fermi immagine, campionamenti e carotaggi di una massa fluida e multiforme. Come “il libro dei sentieri che si biforcano” di Borges, internet é un enigma che parla del tempo senza mai citarlo. Apparentemente appiattisce tutto su un infinito presente del possibile, tutte le storie coesistono, tutte le possibilità, ma é solo un’illusione; noi non possiamo veramente scivolare via dall’inesorabilità del prima e del dopo, e mentre rimaniamo ipnotizzati davanti a questa specie di sublime orizzontale l’apparente infinito attimo presente viene misurato e monetizzato, i nostri “atomi di tempo come elementi del profitto”. Da sempre vorremmo dissolvere lo stesso limite che ci dà la forma, e questo limite è l’attesa, la durata, l’inizio e la fine. Ma fino a che punto può collassare la distanza tra il desiderio e il proprio oggetto senza che si formi un buco nero da cui verremo risucchiati?

In Xanadu did Kubla Khan

A stately pleasure-dome decree:

Where Alph, the sacred river, ran

Through caverns measureless to man

Down to a sunless sea…

Il nome del progetto di Nelson è una citazione dal celebre frammento Kubla Khan (or a vision in a dream). Malinconico, accidioso, dipendente dall’oppio, Samuel Taylor Coleridge dell’Infinito ne fece letteralmente una malattia. Le poche opere che ha concluso redimono tutte quelle che non ha mai iniziato. In una lettera l’amico Southney di lui diceva: “his mind is in a perpetual St Vitus’s dance – eternal activity without action”, eterna attività senza azione. Nel “compendio di Storie”, ci ricorda Borges, Rashid ud Din scrisse che “ad Est di Shang Tu Kublai Khan eresse un palazzo, secondo un piano che aveva visto in sogno e che serbava nella memoria.” Oggi di quel palazzo non rimangono nemmeno le rovine. Cinque secoli dopo, in un sogno prese forma la visione di Coleridge, di cui ci rimangono solo cinquanta versi. Somiglianze che lasciano intravedere un piano. “Forse”, continua Borges, “un archetipo non ancora rivelato agli uomini, un oggetto eterno […] sta entrando gradatamente nel mondo: la sua prima manifestazione fu il palazzo, la seconda fu il poema”.

E la terza fu un software.

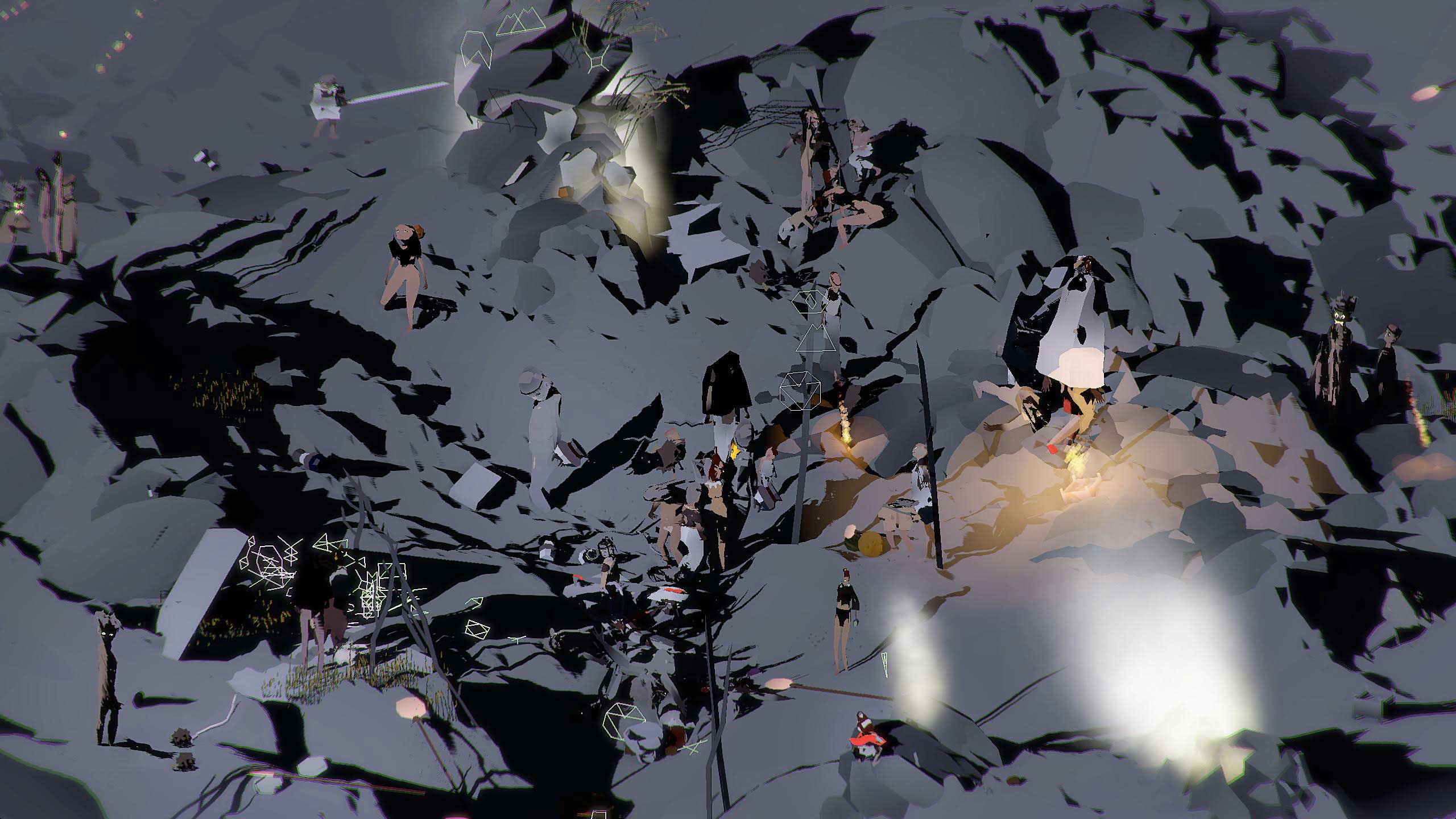

Tutte le Immagini: Courtesy: Ian Cheng; Pilar Corrias Gallery, London; Standard (Oslo), Oslo