D al percorso turistico, che interessa solo una piccola parte della circonferenza del cratere, lo spettacolo non è particolarmente impressionante. Bisogna trovare una guida che vi faccia accedere a uno sterrato in pendenza, faticosissimo da percorrere senza una buona attrezzatura da trekking, per arrivare davvero in cima al cono del Vesuvio, al suo punto più alto. Da lì il cratere si guarda dall’alto verso il basso e cambia completamente forma: non più una montagna solitaria, coperta di boschi e vallate colorate di ginestre, ma una spaventosa voragine che promette di inghiottire, prima o poi, una delle conurbazioni urbane più densamente popolate d’Europa.

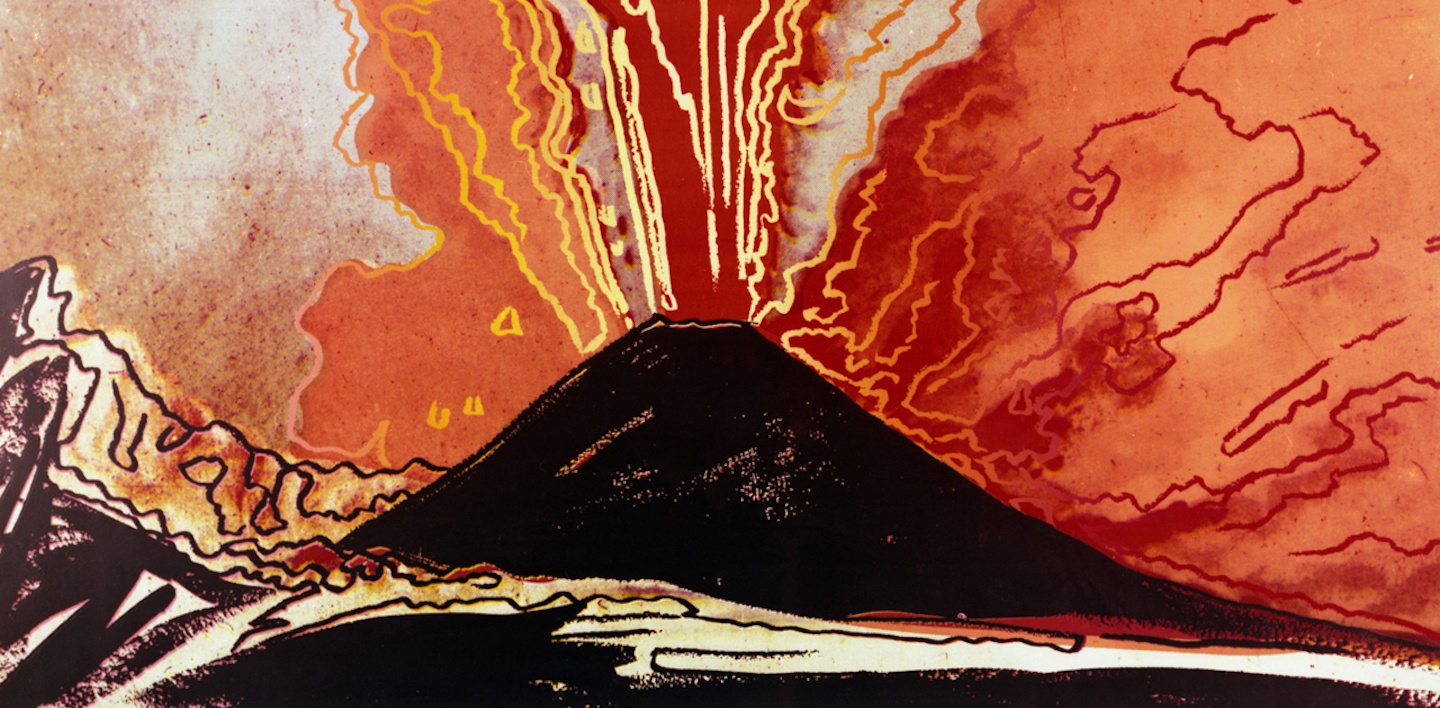

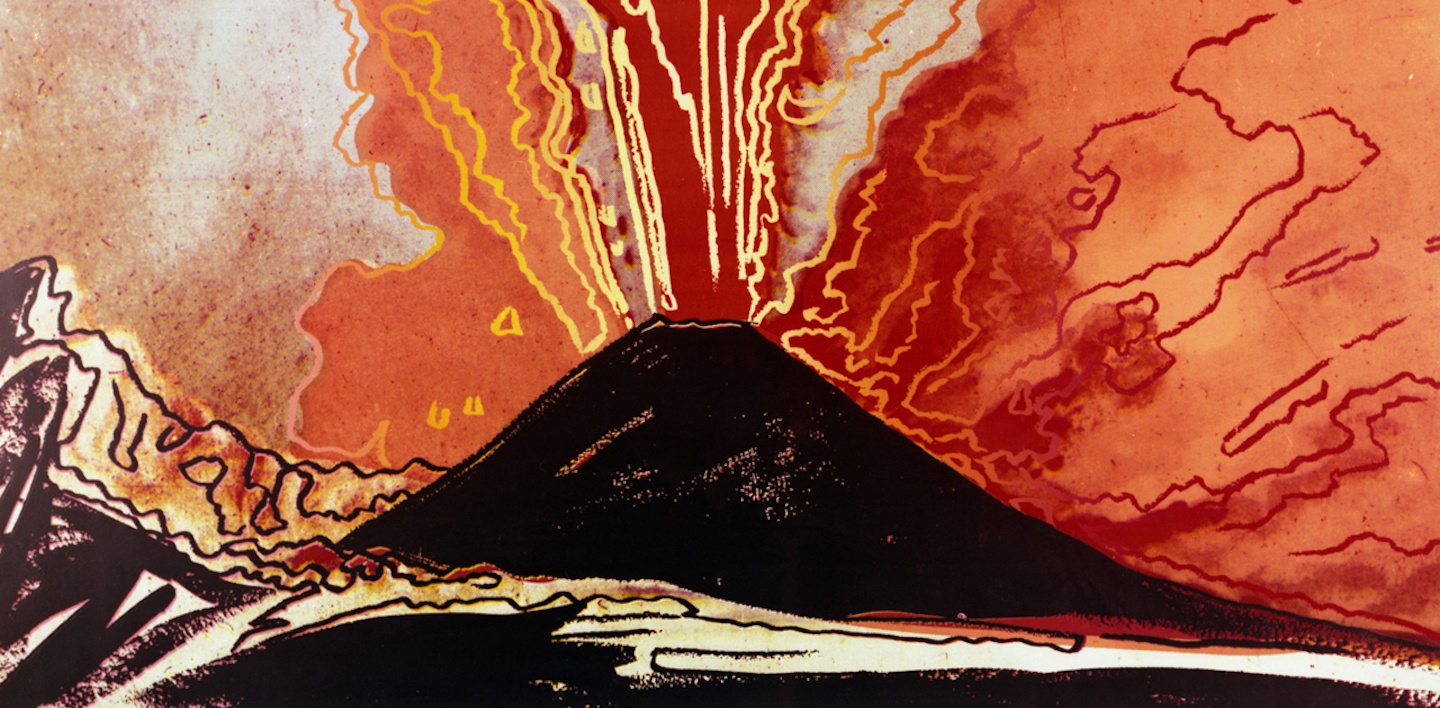

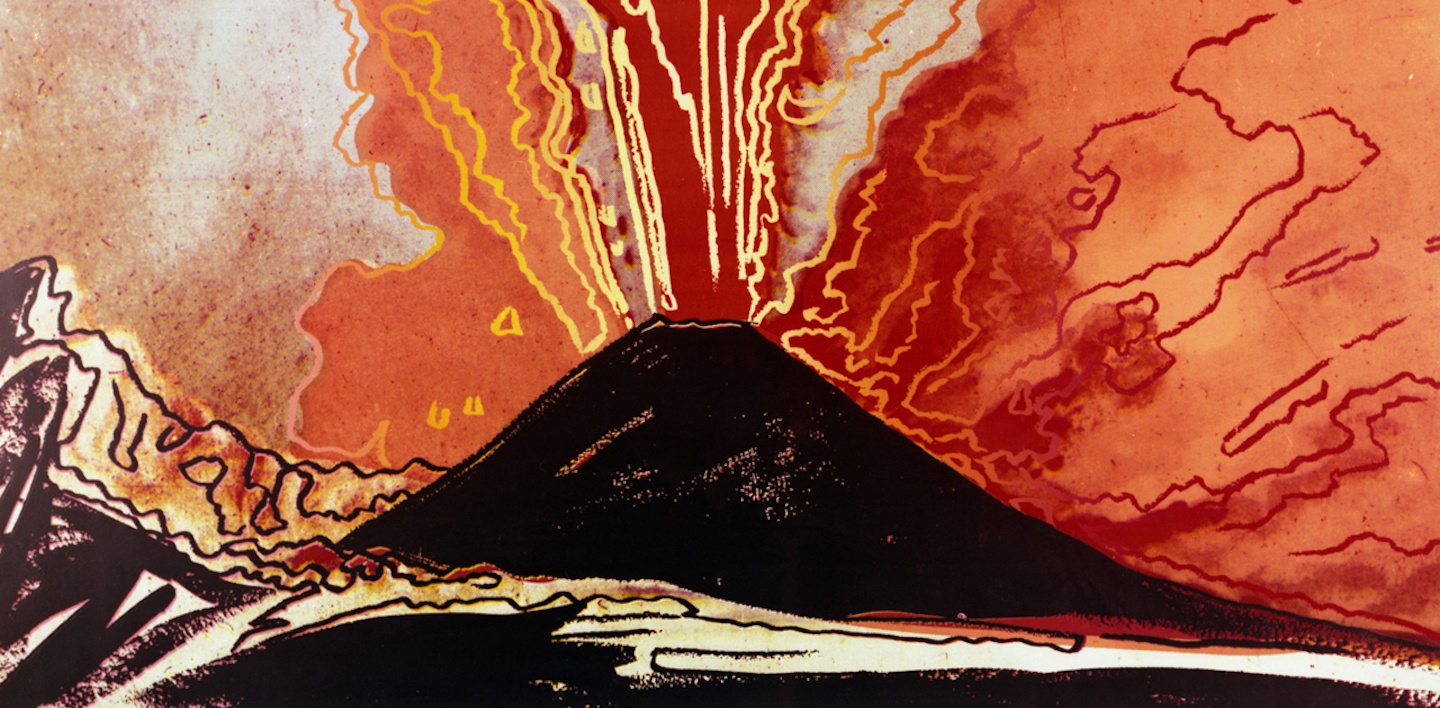

Al tempo di Giacomo Leopardi, alle pendici del Vesuvio sorgevano solo villaggi di campagna, paesini e casolari. Nella lirica La ginestra, composta poco prima della morte a Torre del Greco, il poeta racconta la vita dei contadini che, alla vista del pozzo improvvisamente disseccato e dei primi tremori della montagna, devono raccogliere in fretta e furia la famiglia, le proprie cose, qualche animale e scappare il più lontano possibile dalla furia distruttiva del vulcano. Perché, pur conoscendo il destino che può coglierli nel sonno, come accadde agli abitanti di Pompei, queste persone si ostinavano a vivere così vicini al vulcano? Per Leopardi, testimoniano la condizione umana perennemente in bilico tra vita e morte, tra la speranza di progresso e miglioramento e la minaccia perpetua di una natura ostile, indifferente agli uomini, che può spazzar via in poche ore una delle più grandi e ricche città dell’Impero romano: “Dipinte in queste rive sono dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive”.

Cosa direbbe oggi Leopardi se potesse affacciarsi dal cratere e osservare la distesa antropizzata di Napoli e della sua provincia – la “corona di spine” che la cinge, come la definiva già agli inizi del Novecento Francesco Saverio Nitti – dove abitano oggi 700.000 persone? Cosa ritroverebbero i turisti del futuro visitando la “nuova Pompei” che un giorno potrebbe emergere dalle ceneri di una nuova eruzione in grado di sommergere in poco tempo tutto questo?

La scrittrice Maria Pace Ottieri ha provato a immaginarlo nel suo libro Il Vesuvio universale (Einaudi, 2018) un po’ inchiesta un po’ letteratura, un viaggio tra i paesi vesuviani poco o nulla frequentati dal turismo, ma abituati a una convivenza un po’ forzata e un po’ volontaria con ‘a Muntagna, come spesso la chiamano familiarmente per esorcizzarne la paura. Vengono detti “paesi vesuviani” ma, come osserva Ottieri, “molti hanno gli stessi abitanti di Mantova o Agrigento, che nessuno considera paesi e ce ne sono anche da 90.000 abitanti, più di Como o di Treviso, la percezione della dimensione di una città ha a che fare con la presenza alla sua storia che qui sembra essere sfuggita di mano”.

Il paradosso dei disastri

Giovanni Gugg, antropologo culturale – ricercatore al Laboratorio di Antropologia e Psicologia Cognitiva e Sociale all’Università di Nizza e docente di Antropologia urbana al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II – lo chiama il “paradosso dei disastri”. Se ne trova traccia in un passaggio del celebre libro di Jared Diamond, Collasso:

Una comunità vive in una valle ai piedi di un’alta diga, che in caso di cedimento provocherebbe una catastrofe. Quando gli esperti di sondaggi d’opinione chiedono agli abitanti della valle se sono preoccupati per una tale eventualità, scoprono che, com’è ovvio, la paura cresce con l’aumentare della vicinanza con la diga, ma anche che, raggiunta una punta massima, il timore decresce a pochi chilometri dal pericolo fino a sparire del tutto: le persone che abitano proprio sotto alla diga, quelle che con maggiore certezza morirebbero se la struttura cedesse, si dichiarano tranquille.

Questa stessa tranquillità, che non è fatalismo ma il frutto di un vero e proprio meccanismo di rimozione o di negazione, lo ha riscontrato Gugg nelle sue osservazioni partecipanti nei paesi vesuviani. Parla di “scotomizzazione del rischio”, usando un termine mutuato dalla psicologia. Scotomizzare significa rimuovere, occultare ciò che non si vuole vedere o ricordare. Dopo aver preso casa tra i paesi vesuviani, Gugg è andato a raccogliere i punti di vista dei suoi abitanti nei confronti dell’ingombrante vicino che occupa il loro paesaggio. E ha scoperto che sono davvero in pochi a preoccuparsene.

Un primo fattore esplicativo di questo oblio del Vesuvio, Gugg lo definisce “invisibilità cognitiva”: finché il Vesuvio aveva il suo bel pennacchio era chiaramente un vulcano, pronto a eruttare in qualsiasi momento; da quando, dopo l’ultima eruzione del 1944, il pennacchio è scomparso, è diventato una montagna come le altre. Non viene più percepito come un vulcano, quindi non è pericoloso. Qualcosa di simile sarebbe accaduto anche prima dell’eruzione del 1631, inizio dell’ultima fase di attività: prima di allora, il Vesuvio sarebbe rimasto quiescente per un paio di secoli, ricoperto – come oggi – di boschi e terre coltivate. La memoria delle passate eruzioni si sarebbe persa nelle generazioni. Poi, certo, conta anche il fatalismo, la convinzione che dopotutto “il rischio è ovunque”: in una testimonianza raccolta da Gugg, un uomo, quasi certamente inventando, racconta di un amico che, per paura del Vesuvio, si sarebbe deciso a trasferirsi all’Aquila, dove avrebbe perso la casa nel terremoto del 2009. Per altri, ha più senso preoccuparsi del presente che di un futuro incerto nel tempo: le vere emergenze, intorno al Vesuvio, come racconta anche Maria Pace Ottieri, sono la disoccupazione, lo smaltimento dei rifiuti e gli incendi dolosi all’interno del parco nazionale, spesso con l’obiettivo di estendere le terre coltivate.

Il rischio è collegato alla fiducia. La fiducia nella scienza, innanzitutto: il Vesuvio è il vulcano più monitorato al mondo, ripetono da sempre i napoletani, e quando si risveglierà lo sapremo per tempo. Non ne sono convinti tutti. Ci sono d’altro canto casi di risvegli repentini e improvvisi di vulcani dormienti da secoli, se non da millenni. C’è scetticismo, intorno al Vesuvio, osserva Gugg, sia per il “rassicurazionismo” dei media, sia per l’allarmismo. Ci sono testate giornalistiche che fanno terrorismo psicologico e alla prima scossa dipingono scenari apocalittici per conquistare click e condivisioni sui social. A furia di gridare al lupo, nessuno ci crede più.

Prove tecniche di allarme

Il 9 ottobre del ’99 una scossa di magnitudo 3,6 della scala Richter, localizzata sotto al Vesuvio, a tre chilometri e mezzo di profondità, costrinse i cittadini dei paesi vesuviani a scendere in strada. Lì le scosse si avvertono sempre molto bene: una così forte non si era mai registrata dal 1944. Si iniziarono le indagini, si trovò che in uno dei pozzi campione, a Portici, l’aria era satura di anidride carbonica ben al di sopra dei livelli di guardia; in un altro, a Volla, la temperatura dell’acqua aveva raggiunto i 40°C. All’Osservatorio Vesuviano se le diedero di santa ragione, tra chi voleva innalzare il livello d’allarme da verde (“livello base”) a giallo (“livello di attenzione”) e chi non ne voleva sapere. Si parlò di evacuazione, si fecero prove nelle scuole. Anomalie continuarono a susseguirsi per qualche anno, ma il Vesuvio non si risvegliò.

Nel 2001 fu finalmente adottato il primo piano d’evacuazione. La “zona rossa”, quella da evacuare perché a rischio di invasione di flussi piroclastici, è stata estesa nel 2014, includendo oggi 25 comuni (sette in più rispetto al 2001) e circa 670.000 persone. A questa si è aggiunta nel 2016 una “zona gialla”, con 63 comuni e tre municipalità del Comune di Napoli, in cui il quantitativo di ceneri in ricaduta potrebbe provocare crolli di tetti e di interi edifici. Per far evacuare tutti, esiste una sola strada a scorrimento veloce, la statale 268. Un’infrastruttura fatiscente, costellata di cantieri eterni, con restrizioni improvvise di carreggiata e svincoli micidiali. Nel 2014 l’allora assessore regionale ai lavori pubblici, Edoardo Cosenza, intervistato da Le Scienze, assicurò che tra il 2015 e il 2016 si sarebbe completato il raddoppio delle carreggiate. I cantieri, invece, sono ancora lì, in parte abbandonati.

I paesi vesuviani si sono espansi come una metastasi a partire dai loro antichi centri storici nel corso della seconda metà del secolo scorso, in modo del tutto caotico, senza piani regolatori, senza licenze edilizie. Le strade sono spesso vicoli in cui le auto possono passare a stento, la Circumvesuviana che collega alcuni di questi centri a Napoli è continuamente soggetta a corse soppresse, scioperi selvaggi, rottura di treni e crolli sulla linea.

Così raccontava dell’eruzione del 1906 il fotografo Frank Alfred Perrett, in un brano riportato da Ottieri nel suo libro:

Una popolazione svariatissima assedia la stazione della Circumvesuviana per partire: e le scene più singolari accadono perché la graziosa simpatica ferrovia che abbraccia il Vesuvio ed è abituata a trasportare, quietamente, un migliaio di persone, diciamo così, al giorno, non può trasportarne cinquantamila. Da Torre Annunziata a Boscotrecase la strada “nereggia di vetture e di automobili” [quest’ultima citazione è dalla cronaca di Matilde Serao].

Non c’è quindi bisogno di impiegare sofisticate simulazioni predittive per immaginare cosa potrebbe accadere nel caso di un’evacuazione di massa: dal 1906 a oggi la popolazione è più che decuplicata, e così le vetture, mentre le infrastrutture, in sostanza, sono rimaste le stesse.

Le sabbie mobili

Tra il 2010 e il 2012, in piena paranoia da fine del mondo da profezia Maya, sui forum catastrofisti internazionali gira la notizia dell’esperimento Deep Drilling Project, una perforazione di quattro chilometri sotto la superficie dell’area di Bagnoli, a ovest di Napoli, per acquisire informazioni sulla caldera dei Campi Flegrei. Secondo i blog catastrofisti, in tal modo i vulcanologi avrebbero innescato una mega-eruzione nel supervulcano più potente del mondo dopo Yellowstone. Un evento di portata estintiva, l’innesco della fine del mondo.

Il sindaco di allora, Rosa Russo Iervolino, ferma tutto. Decisione annullata poi nel 2011 dalla nuova amministrazione De Magistris, apparentemente meno scaramantica della precedente (nonostante oggi il sindaco esponga sulla sua scrivania dozzine di corni portafortuna). Giuseppe De Natale, coordinatore scientifico del progetto, non se l’aspetta. Ancor meno si aspetta che alcuni suoi colleghi pubblichino studi che accrescono i timori legati a effetti collaterali sulla stabilità della caldera. Alla fine si riusciranno a perforare solo 500 metri con la perforazione pilota, il resto del progetto entra in stand-by.

C’è un episodio più recente: nel 2017 su Nature Communications esce un articolo firmato da De Natale insieme ai colleghi Stefano Carlino e Christopher Kilburn. Applicando un nuovo modello predittivo sulla base delle deformazioni del suolo che i Campi Flegrei stanno vivendo da diversi decenni – è il celebre fenomeno del “bradisismo” – i tre ricercatori giungono alla conclusione che il supervulcano si stia gradualmente avvicinando a una fase eruttiva. I media nazionali si lanciano sull’articolo e a Pozzuoli la gente inizia a fare le valigie. De Natale, che è all’estero per un convegno, è travolto dall’onda d’urto, i sindaci lo cercano, vogliono essere loro per primi rassicurati. D’altro canto, dalla fine del 2012 la soglia di attenzione è salita al livello giallo. Dal 2013, nella zona di Pisciarelli, limitrofa al cratere della Solfatara, è attiva una nuova fumarola, con getti di acqua bollente fino a cinque metri. Dalla Tangenziale se ne scorgono distintamente i vapori. Non sono segnali rassicuranti. Secondo De Natale, basta che il livello del suolo ritorni a quello del 1984 (e manca meno di mezzo metro), e potrebbe verificarsi un episodio di sollevamento veloce con esito eruttivo.

Il ricercatore che si occupa di rischi non può limitarsi a fare il ricercatore, deve capire anche come comunicare al pubblico, e innanzitutto ai cittadini interessati.

Giuseppe De Natale, che mi racconta questi due episodi, aggiunge di aver imparato da allora la lezione: il ricercatore che si occupa di rischi non può limitarsi a fare il ricercatore, deve capire anche come comunicare al pubblico, e innanzitutto ai cittadini interessati. L’Osservatorio Vesuviano, che si occupa anche dei Campi Flegrei, dal 2012 pubblica bollettini mensili e da pochi mesi anche sintesi divulgative “per dare una comunicazione semplice e rapida sullo stato di attività dei singoli vulcani”.

Un bel cambiamento se lo si confronta con il modo in cui venne gestita l’ultima grande emergenza, quella del marzo 1970, quando i puteolani, d’improvviso, scoprirono di abitare su un vulcano. L’allarme lo diedero per primi i pescatori che, per entrare nella darsena di Pozzuoli, anziché abbassare la testa quando la barca passava sotto al ponticello, come avevano sempre fatto, da un po’ di tempo avevano iniziato a notare di poterci entrare senza chinarsi. Cosa stava succedendo? Un termine tecnico, “bradisismo”, divenne improvvisamente la parola del giorno: il suolo, spiegarono gli esperti, si stava sollevando. Nel Macellum, il cosiddetto Tempio di Serapide, al centro di Pozzuoli, le cui colonne portano i segni del “respiro della terra” nel corso dei secoli, l’acqua non c’era più. Un megafono da una macchina prese a leggere l’ordinanza del prefetto: bisognava evacuare il Rione Terra, la zona più antica di Pozzuoli, densamente abitata ma costellata di abitazioni fatiscenti. Quando il sindaco di Pozzuoli venne messo a conoscenza della decisione, a Roma, l’esercito stava già caricando le famiglie sulle camionette e murando gli ingressi delle case. Evacuazione forzata, improvvisa e improvvisata, ma inutile, perché terremoti non ce ne furono e nemmeno eruzioni. Pochi anni dopo, una legge speciale avrebbe portato alla costruzione di una nuova frazione, Monterusciello, orrore urbanistico dove si sono trasferiti molti abitanti di Pozzuoli evacuati nel frattempo in ricoveri di fortuna.

Il padre di tutti i vulcani

È solo in anni recenti che l’attenzione dei napoletani si è spostata dal vulcano visibile, il Vesuvio, al vulcano invisibile, i Campi Flegrei. Così invisibile che a lungo in pochi hanno fatto davvero caso all’incredibile situazione di una caldera completamente antropizzata, un vulcano in cui le case non sono costruite alle pendici, ma direttamente nei crateri. La Solfatara, che dà all’area il suo caratteristico odore di uova marce, ospita al suo interno un camping, che convive, poco distante, con le fumarole bollenti. EÈ chiusa dal 2017, da quando si è aperta una voragine sotto i piedi di una famiglia di tre persone e l’ha inghiottita, uccidendola tra miasmi venefici. Fatalità, si dirà, legata al maltempo e alle scarse protezioni: ma il sospetto che l’incidente sia legato all’aumentata deformazione del suolo è forte, tanto che da allora l’area non più stata riaperta al pubblico. Il resto del mondo ha scoperto la pericolosità dei Campi Flegrei insieme ai napoletani. Fino a pochi anni fa, quando si parlava di supervulcani si pensava solo allo Yellowstone. Nel film di Roland Emmerich 2012 l’eruzione della caldera è l’episodio scatenante della fine del mondo.

Ma i Campi Flegrei vengono subito dopo come pericolosità, con due aggravanti: il fatto di ospitare intere città all’interno della caldera, e un’allerta aumentata negli ultimi anni. Se un’eruzione del Vesuvio, pur catastrofica per i paesi vesuviani, molto difficilmente provocherebbe danni al di fuori della provincia di Napoli e di Salerno più vicina alle pendici, un’eruzione dei Campi Flegrei avrebbe effetti sull’intero pianeta. L’eruzione del monte Tambora, nel 1815, oltre a uccidere forse fino a centomila persone, fu responsabile del cosiddetto “anno senza estate” del 1816, un calo di 0,7° delle temperature globali con la conseguente perdita di numerosi raccolti. Secondo alcune teorie, l’eruzione dei Campi Flegrei di 39.000 anni fa sarebbe stata responsabile dell’estinzione dei Neanderthal.

I vulcanologi si sono preparati a scenari molto meno drammatici. L’evento di riferimento per il piano di evacuazione in caso di nuova eruzione si basa su uno studio probabilistico che prende in considerazione le eruzioni degli ultimi cinquemila anni, e stima al 95% un evento minore o uguale a quello medio, come fu in particolare l’ultima eruzione storica, datata 1538, che diede origine al Monte Nuovo, una delle meno potenti in assoluto. Un evento di portata “estintiva” ha meno dell’1% di probabilità di verificarsi.

Dalle analisi stratigrafiche effettuate nel pozzo di 500 metri del Deep Drilling Project sono emerse tracce di un’eruzione finora ignota, avvenuta 29.000 anni fa, che avrebbe depositato quantità importanti di ceneri su tutto il Mediterraneo centrale. Fino ad ora le due più grandi eruzioni note dei Campi Flegrei risalgono a 39.000 e 15.000 anni fa.

“Secol superbo e sciocco”

Solo molto recentemente gli studiosi hanno cominciato a prendere in considerazione il ruolo dei supervulcani nelle estinzioni di massa. C’è per esempio ampio consenso intorno all’idea, avanzata nel 1998 da Stanley H. Ambrose dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, che l’eruzione del Toba a Sumatra, in Indonesia, circa 74.000 anni fa, abbia proiettato in atmosfera qualcosa come 400 km3 di materiale, raffreddando le temperature globali di 3-5° C per diversi anni. Come conseguenza della catastrofe di Toba, la specie umana avrebbe affrontato una carestia tale da spingerla sull’orlo della totale estinzione: appena un migliaio di individui sarebbe sopravvissuta. Ciò spiegherebbe l’esistenza di un collo di bottiglia genetico datato intorno a quel periodo. Quando i Campi Flegrei eruttarono 39.000 anni fa, nel cosiddetto episodio dell’Ignimbrite Campana, furono espulsi 150 km3 di materiale, che ricoprirono un’area di 30.000 km2. Nell’eruzione del Tufo giallo napoletano, 15.000 anni fa, furono espulsi 40 km3 di magma che ricoprirono un’area di circa 1000 km2. Per comparazione, l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. produsse “appena” 4 km3 di magma. Gli studiosi che si occupano di rischi esistenziali hanno quindi inserito i supervulcani in cima alla lista dei rischi naturali per la civiltà umana, in considerazione del fatto che gli effetti di queste eruzioni sono paragonabili a quelli dell’impatto di un asteroide con diametro di circa 1 km, un evento che accade in media ogni 100.000 anni, mentre le eruzioni di supervulcani avverrebbero in media ogni 50.000 anni (ma le ultime scoperte sembrerebbero portare a dimezzare questo intervallo).

E tuttavia, anche senza scomodare il rischio di un evento di livello estintivo, il Vesuvio e i Campi Flegrei rappresentano un rischio di per sé. “Per la natura, le catastrofi non esistono”, ricorda Giovanni Gugg. Le catastrofi, i disastri, sono quasi sempre processi sociali. Di vulcani potenti quanto il Vesuvio al mondo ce ne sono molti, e in tanti eruttano d’improvviso, senza importanti segnali precursori. Se non fanno notizia, oltre allo spettacolo naturale che offrono, è perché le loro pendici e i loro dintorni non sono selvaggiamente antropizzati come quelli del Vesuvio. Il disastro è dunque, inesorabilmente, la cifra dell’Antropocene, dell’epoca in cui la civiltà umana, coprendo il mondo intero, si espone a una lotta senza quartiere con la natura, nel disperato e illusorio tentativo di domarla. Leopardi ci aveva messo in guardia da questa illusione: “Secol superbo e sciocco”, così liquidava l’epoca in cui viveva, invitandola a mirare e specchiarsi tra le rovine di Pompei, tra le rovine di un mondo che si considerava invincibile, apice della civilizzazione, e che scomparve nel volgere di poche ore.