In tre anni di Tascabile abbiamo visto ormai diversi libri nascere da articoli pubblicati sulla nostra rivista. È una delle cose che ci rende più felici del percorso che costruiamo ogni settimana con i nostri autori. Massimo Sandal ha firmato il primo articolo della sezione “Scienze” del Tascabile. In questi giorni per il Saggiatore esce il suo primo libro, che si chiama La malinconia del mammut, lo stesso titolo di un pezzo pubblicato qui due anni fa. Racconta la storia complessa delle estinzioni. Siamo contenti di pubblicarne un breve estratto. (mdg)

C inque sono le grandi estinzioni che Sepkoski e Raup identificarono nel 1982. È però ormai luogo comune – ma non tutti i luoghi comuni sono irreali – che all’elenco dovremmo aggiungere la sesta grande estinzione di massa, conseguenza della nostra espansione sul pianeta e delle sue ramificazioni ecologiche. Alla fine, al di là di tutti gli allarmi e i grafici, è un concetto semplice. Come per tutte le specie, la nostra è in un’eterna competizione con altre per spazio e risorse. Il che non vuol dire che sia una guerra totale e che non ci siano spazi di collaborazione tra le specie (anzi, la simbiosi è un fenomeno quasi universale), ma sta di fatto che le risorse che i viventi possono sfruttare sono finite, e se un’ape beve del nettare, quel nettare non c’è più per un’altra ape.

La differenza è che noi competiamo con quasi tutte le specie, e che quasi sempre vinciamo. Dal riscaldamento globale all’abuso di pesticidi, all’inquinamento da residui azotati e fosforosi delle attività agricole, alla diffusione di specie invasive in luoghi dove non erano e non dovrebbero essere, alla semplice distruzione e stravolgimento di spazio naturale per far largo alle attività umane come agricoltura e allevamento: tutto questo è l’impronta della nostra esistenza. “Negli ultimi 50 anni gli esseri umani hanno cambiato gli ecosistemi più profondamente ed estesamente che in qualsiasi altro periodo della storia umana, in gran parte per rispondere alla domanda di cibo, acqua potabile, legname, fibre e carburante” riassumeva il Millennium Ecosystem Assessment delle Nazioni Unite del 2005. L’impennata rabbiosa di una miriade di indicatori – dalla popolazione alla produzione di energia, allo sfruttamento della pesca, dalle emissioni di anidride carbonica alla produzione di carta – indica complessivamente una frenesia dello sviluppo umano e del conseguente sfruttamento delle risorse: la Grande accelerazione. In realtà, sono decine di migliaia di anni o più che agiamo sul pianeta, ma è tale Grande accelerazione che ci sta facendo parlare così tanto di Antropocene, ovvero di come il nostro intervento sulla Terra sia tale e talmente pervasivo da definire lo stacco di una nuova Era geologica.

Eppure, mi manda sempre un po’ in crisi parlare di sesta estinzione. Innanzitutto perché il mondo che conosco è questo, con questi organismi viventi e non altri, con queste specie e non altre. I boschi a pochi metri da casa mia, con le loro sparute farfalle, le lucciole rare, per me sono la norma, non ho idea di come fossero un tempo. I ricordi d’infanzia e di famiglia possono ingannare. L’estinzione c’è ma non la percepisco, oppure non c’è e basta? Absence of evidence is not evidence of absence, eppure… Inoltre alla mia educazione ligure, dove la misantropa modestia è di rigore (probabilmente perché a fare il gradasso tra il mare gonfio e gli scogli ci si rimette), suona scandaloso metterci al centro di un evento di portata geologica. Sarà forse un’esagerazione retorica, un artificio stucchevole per parlare di un problema secondario? Al limite, volendole dare un significato complessivo, una manifestazione dell’arroganza e voglia di grandeur dell’umanità? Quanto può farci sentire onnipotenti distruggere qualcosa di irripetibile? Infine, in molti affermano che dovremmo smetterla con le narrazioni apocalittiche – anche perché la dinamica della sesta estinzione, così come della crisi climatica, assomiglia più a un cancro che a un’apocalisse: qualcosa di strisciante che invade, diventa letale in silenzio, finché non è troppo tardi. Eppure non mi pare una visione più rassicurante.

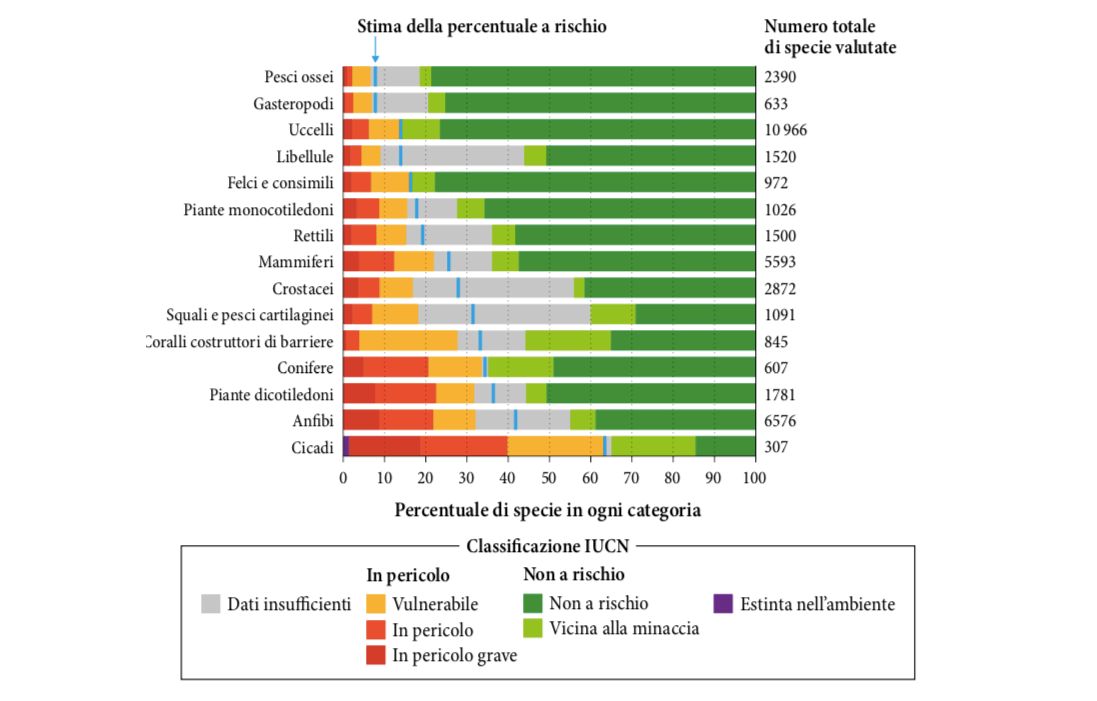

Andiamo a controllare, allora. La morte più spaventosa ha per bandiera non teschi ma percentuali. Quasi un decennio fa, nel 2010, su Science un insieme di autori – che includeva ricercatori dello IUCN (International Union for the Conservation of Nature) e dello United Nation Environment Programme World Conservation Monitoring Centre – ha pubblicato esattamente questo: una lista di indicatori di salute ambientale e del loro cambiamento nel corso degli ultimi decenni che tratteggia trentuno strade diverse in discesa verso la distruzione. Districare la tabella è complesso, ma monitorando una quindicina di indicatori diversi, dalle popolazioni degli uccelli acquatici al numero di specie invasive in Europa, dall’estensione delle praterie sottomarine all’equilibrio dell’azoto nell’ecosistema, al morire dei coralli, si vede come pressoché tutti stiano sistematicamente calando o comunque puntino verso il peggio da decenni. Il trend medio delle popolazioni di vertebrati, dal 1970, è un calo del 31 per cento. Il 33 per cento delle specie di uccelli acquatici è in declino. Habitat come le foreste sono in calo, in particolare ambienti ricchi quali le mangrovie sono calate del 19 per cento e le praterie sottomarine del 20 per cento. C’è qualche indizio di una compensazione – per esempio le azioni di conservazione hanno salvato 16 specie di uccelli dal 1994 al 2004, nonché 25 specie di mammiferi e 5 specie di anfibi hanno visto il loro status di criticità migliorare a partire dagli anni ottanta e novanta.

Aumentano le zone protette. Ma è come aumentassero cucchiai per svuotare il mare di fronte a uno tsunami. Parlando di mari, peraltro, è plausibile che le barriere coralline vengano sistematicamente massacrate prima della fine del secolo, con il 38 per cento già scomparso e il 75 per cento delle barriere in crisi entro il 2070, anche in uno scenario più mite di riscaldamento globale. La fine delle specie capaci di costruire reefs, le muraglie biologiche sottomarine alveo di biodiversità – come furono in passato le rudiste o i coralli rugosi – è un altro tipico segnale delle estinzioni di massa. Nel 2014 un’altra rassegna ha elencato lo stato mondiale dello svuotamento di fauna. La litania qui include 322 specie di mammiferi estinte a partire dall’anno 1500, con un declino medio della popolazione di vertebrati intorno al 28 per cento. Delle specie di invertebrati di cui l’IUCN si occupa (che sono un miserabile 1 per cento o meno di quelle descritte), quasi il 40 per cento sono a rischio, e la grande maggioranza tende a essere in declino. Il 41 per cento degli anfibi è a rischio, come lo è il 17 per cento degli uccelli. Con gli insetti intanto bruciano le acque dolci, che hanno perso l’83 per cento delle popolazioni animali. In tutto questo mancano all’appello gli unknown unknowns, ossia quello che non sappiamo di non sapere. Siamo lungi dall’aver descritto tutte le specie sulla Terra: specialmente per gruppi come insetti e altri invertebrati, o funghi, o parassiti, abbiamo una visione ancora manchevole della diversità della vita. È inevitabile che ogni giorno scompaiano per sempre forme di vita che non abbiamo mai visto, di cui ignoravamo e ignoreremo per sempre l’esistenza.

Il tramonto è ogni ora un po’ più buio: nove anni dopo quella rassegna, è quasi notte. Il report della Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) delinea forse il miglior quadro dell’estinzione in atto, snocciolando la seguente lista di percentuali: l’abbondanza media delle specie indigene è calata in media del 20 per cento, e in generale le popolazioni di vertebrati sono calate ovunque. La biomassa di mammiferi selvatici è crollata dell’82 per cento. Il 25 per cento delle specie esistenti – una su quattro, un milione di specie a spanne – è a rischio estinzione, nella maggior parte dei casi entro poche decine di anni. Tra i gruppi di viventi più colpiti, come percentuale di specie a rischio, molte sono piante: al primo, terzo e quarto posto ci sono le cicadi (un antico gruppo di piante, superficialmente simili a palme, ma in realtà più vicine alle conifere – di queste, il 60 per cento sono a rischio), le dicotiledoni (il più ampio gruppo di piante con fiori, circa il 35 per cento a rischio) e le conifere (poco meno del 35 per cento a rischio). Al secondo posto ci sono gli anfibi, con oltre il 40 per cento delle specie a rischio; al quinto i coralli con poco più del 30 per cento. Tra le varietà animali a rischio estinzione, ironia della sorte, ci sono anche quelle create dall’uomo: nel 2016 erano estinte 559 delle 6190 razze di mammiferi domestici usati come fonte di cibo, e almeno altre 1000 sono in pericolo.

Il motivo? Sono tanti, e la crisi climatica c’entra, chiaramente. Crisi climatica che peraltro, secondo l’IPBES, è a un punto tale per cui le azioni per attenuarne significativamente gli effetti dovrebbero essere talmente pesanti da mettere comunque a rischio la biodiversità: in altre parole è un gioco dove perdiamo in ogni caso. Ma la principale pressione sugli ecosistemi è lo sfruttamento umano. Un processo in tre stadi che segue lo sviluppo tecnologico e la colonizzazione degli ambienti.

Se la Morte è rappresentata come la signora con la falce, noi siamo le scimmie con la falce, che tagliando il grano portano con sé anche il resto dei viventi.

All’inizio è caccia o pesca semplice, con mezzi scarsamente tecnologici, e le prede consumate sul posto. Nella seconda fase lo sfruttamento delle specie diventa industriale: le canne da pesca diventano reti, le lance diventano armi da fuoco, e le prede sono oggetto di commercio – di nuovo, che ci piaccia o meno, il mercato è quanto guida l’estinzione delle specie. I cacciatori di frodo di specie protette, per intenderci, raramente lo fanno per sussistenza: quasi sempre lo fanno per vendere e guadagnarne. Il pangolino – il simpatico mammifero che si arrotola, coperto di scaglie – è per esempio l’animale selvatico più oggetto di scambi commerciali, nonostante sia protetto e il suo commercio sia universalmente illegale. Infine lo spazio stesso in cui vivono le specie in questione diventa oggetto di sfruttamento aggressivo – vuoi diretto, vuoi indiretto – alterandolo completamente.

Sulla terraferma, oggi siamo alla terza fase: la gran parte delle specie si estingue tramite pressione indiretta. Non le cacciamo, ma rubiamo loro spazio per agricoltura e pascolo. Nei mari invece la pesca è ancora la causa principale e diretta del crollo delle specie (anche se ci sono altri fattori: per esempio, curiosamente, un grosso fattore di mortalità per alcune specie di cetacei sono le collisioni con le imbarcazioni). In totale, il 75 per cento delle terre emerse e il 66 per cento degli oceani sono significativamente alterati dalla presenza umana. Il 40 per cento della terraferma, oggi, è usato come pascolo o campo coltivato. Meno del 40 per cento dei grandi fiumi ha ancora un corso libero, senza dighe. Dai tempi della Rivoluzione industriale, l’85 per cento delle zone umide è andato perso. C’è qualche segnale positivo – l’estensione delle foreste, in particolare quelle boreali, sta tornando pian piano ad aumentare –, ma si perdono nel quadro generale. Il cibo che coltiviamo, alleviamo e peschiamo è la principale causa della sesta estinzione. Ci stiamo mangiando la Terra viva. Se la Morte è rappresentata come la signora con la falce, noi siamo le scimmie con la falce, che tagliando il grano portano con sé anche il resto dei viventi.

Anomalie

Forse però è normale. Forse gli ecosistemi vivono spesso sull’orlo del precipizio e non ce ne rendiamo conto. Forse ci stiamo strappando i capelli per un fenomeno di ricambio naturale o un assestamento temporaneo. Quanto sta davvero accelerando la scomparsa dei viventi? Le risposte sono inevitabilmente imprecise, perché i viventi sono tanti e scompaiono a ritmi diversi, con o senza di noi. Tutte però sono preoccupanti. A seconda delle categorie tassonomiche, si calcola che al momento le specie scompaiano da cinquanta a varie migliaia di volte più velocemente rispetto al ritmo di estinzione di sfondo. Vale a dire che, se prima sulla Terra terminava una specie all’anno, ora ne scompare una alla settimana, se non più di una al giorno. Su Science, Gerardo Ceballos e colleghi riassumono così uno studio che cerca di quantificare il rogo di specie in corso:

Stimiamo, usando presupposti estremamente prudenti, se le attività umane stiano causando una estinzione di massa. Innanzitutto, usiamo una stima recente del tasso di estinzioni di sfondo equivalente a 2 estinzioni di mammiferi ogni 10 000 specie ogni 100 anni, che è due volte più alto delle stime diffuse precedentemente. Confrontiamo poi questo tasso di estinzione con quello attuale di estinzione di mammiferi e vertebrati. Quest’ultimo è prudentemente basso, perché dichiarare una specie estinta richiede criteri rigorosi. Anche tenendo conto di questi presupposti, che tenderebbero a minimizzare le prove di una estinzione di massa incipiente, il tasso medio di perdita di specie di vertebrati nell’ultimo secolo è fino a 100 volte maggiore di quello di sfondo. Il numero di specie che si sono estinte nell’ultimo secolo sarebbe invece dovuto scomparire, a seconda del gruppo di vertebrati, in un lasso di tempo tra 800 e 10 000 anni.

Per le piante, nel 2019 uno studio ha stimato il tasso di estinzione attuale come 500 volte superiore a quello normale, senza contare migliaia di specie di piante “funzionalmente estinte”, ovvero in condizioni così sparute e disastrose da essere irrecuperabili senza un intervento immediato.

Ammettiamo di poter scomparire domani, e lasciare che la vita torni a sorgere: come un fiume che fa breccia in una diga, la diversità biologica tornerebbe lentamente a dilagare. In obbedienza ai principi della termodinamica, però, distruggere è facile come ricostruire è difficile. Dopo l’impatto di Chicxulub la biodiversità si è ripresa rapidamente, ma “rapidamente” significa comunque 10-30 milioni di anni. Fermo restando che ciò che sostituirà le specie che abbiamo schiacciato non saranno copie, ma saranno altro, e che quindi quanto è perso resta perso, ci vorrà quindi tanto, troppo per poterne anche solo percepire l’inizio. Se circa 300 specie di mammiferi sono state annientate negli ultimi 130000 anni, per ripristinare il debito di profondità evolutiva ci vorranno da 3 a 5 milioni di anni: decine o centinaia di volte l’arco temporale, a seconda di come lo definiamo, della nostra specie. […]

A voler essere formali, stabilire se viviamo all’interno di una vera estinzione di massa o di un evento ecologicamente problematico ma tutto sommato minore su scala geologica è, probabilmente, questione che si può risolvere solo con il senno di poi. Doug Erwin, uno dei massimi esperti dell’estinzione di fine Permiano, è convinto che siamo ancora lungi da una vera estinzione di massa. Un calcolo pubblicato nel 2011 risponde che, se per caso tutte le specie oggi in pericolo perissero tra cento anni, di questo passo il 75 per cento di tutte le specie scomparirebbe nel giro di 240-540 anni: è una stima pessimistica ma anche diluendola nel tempo vorrebbe dire che, nel giro di qualche migliaio di anni, passeremmo comodamente la soglia formale dell’estinzione di massa. È vero però che in 100 milioni di anni rimarrebbe ben poco, nei resti fossili, delle specie che si sono estinte a causa dell’uomo. Non ci accorgeremmo che tali specie si sono estinte perché non ci accorgeremmo nemmeno o quasi che sono esistite. È improbabile che i paleontologi del futuro remoto trovino molti resti di panda, dodo o consimili. Il segno delle vere, riconosciute estinzioni di massa è la scomparsa improvvisa di forme di vita fino a prima onnipresenti e comunissime. Come è stato per la fauna di Ediacara alla fine del Cambriano, come è stato a fine Permiano per i brachiopodi, o per le ammoniti dopo l’asteroide che chiuse il Mesozoico. Però è vero che anche le specie onnipresenti e comunissime sono sotto pressione – lo abbiamo visto per le popolazioni di insetti. Lo stesso Erwin nel 2015 ha firmato un articolo in cui, confrontando la situazione attuale degli ecosistemi con quella delle estinzioni del passato, ha trovato un parallelo assolutamente preoccupante: prima delle estinzioni di massa c’è innanzitutto una rarefazione di massa. Ovvero molte specie, prima di scomparire, diventano sempre più rare. Esattamente quello che sta succedendo adesso: seppur molte specie continuano a sopravvivere, lo fanno in numeri talmente ristretti da non essere più significative. Nelle parole dell’articolo:

Questa evidenza di rarità di massa durante i precedenti eventi di estinzione è sorprendentemente simile alla ormai diffusa rarità di flora e fauna prima comuni. L’oceano attuale è pieno di “fantasmi” ecologici – gruppi di viventi così rari che non provvedono più ai servizi ecologici del passato […] Per le specie con una eccellente documentazione fossile e storica come i coralli dei Caraibi, il recente collasso di popolazione contrasta con la marcata resilienza alle perturbazioni climatiche del passato. Inoltre, la perdita di abbondanza di specie è nota per avere, a volte, effetti a cascata sulla struttura e funzione dell’ecosistema […] In questo senso, la scarsità di estinzioni registrate negli oceani finora non dovrebbe essere vista come un segno di salute relativa degli ecosistemi marini […] Anche se le estinzioni sono rare, i fantasmi ecologici degli oceani passati nuotano già in oceani svuotati.

Non sappiamo ancora se e quali saranno in futuro le ammoniti dell’Antropocene, creature prima diffusissime ovunque e poi svanite, ma non possiamo più escludere che ve ne saranno. Forse battono sempre più stanche le ali intorno a qualche lampione. Forse gracidano, per l’ultima volta, nei nostri stagni.

Estratto da La malinconia del mammut (Il Saggiatore, 2019)