“U n pantano pressoché impenetrabile di vegetazione affondata in acque nere e immobili. Equiseti orgogliosamente dritti e nebbie di alte felci che si arrampicano gli uni sulle altre per raggiungere la luce del sole”. Così Thomas Halliday, paleontologo inglese e ricercatore presso l’Università di Birmingham, descrive un paesaggio del Carbonifero, periodo geologico risalente a circa 350 milioni di anni fa. Ci troviamo a Mazon Creek, nelle stesse terre dell’odierno Illinois: era un mondo silenzioso, dominato dal verde delle piante che, per la prima volta nella storia del pianeta, iniziavano ad assomigliare a quelle odierne. Non esistevano fiori e i vertebrati muovevano i primi passi sulla terraferma: erano già usciti dall’acqua gli insetti, i funghi, le piante. Nel frattempo, alcuni pesci avevano iniziato a sviluppare le caratteristiche che avrebbero consentito ai loro discendenti di vivere alla luce del sole.

Il paesaggio del Carbonifero è ben diverso da quelli a cui siamo abituati oggi, ma potrebbe anche assomigliare a un possibile mondo futuro. “La Terra è indubbiamente diventata un pianeta umano, ma non lo è sempre stata e forse non lo sarà per sempre”, scrive Halliday ne I mondi di ieri (La nave di Teseo, 2023), un viaggio attraverso le ere geologiche del passato su fino alle origini della vita complessa sul nostro pianeta. “Il mondo di oggi è il risultato diretto – né la conclusione, né l’epilogo, ma il risultato – di quel che è avvenuto prima”. Se tutti gli eventi del passato, le glaciazioni, le eruzioni, le piogge di meteoriti, fossero avvenuti in un altro modo, il nostro presente avrebbe un aspetto diverso. Nonostante tutte le calamità che si sono verificate sul nostro pianeta, la vita si è finora sempre ricostituita, assumendo forme più adatte a un mondo in perenne mutazione. Le tracce delle specie che non sono sopravvissute ai cambiamenti più drastici in molti casi sono andate perdute per sempre; in altri affiorano dalla crosta terrestre o dai fondali marini, incastonate nella pietra e pronte per essere scoperte dai paleontologi del futuro. Che cosa ci dicono, quelle tracce?

“L’idea che qualcosa di tanto vasto come la Grande barriera corallina, con tutta la sua vibrante diversità, potrebbe un giorno scomparire, ci sembra improbabile”, osserva Halliday. “Eppure, la documentazione fossile ci mostra che uno sconvolgimento così epocale non soltanto è possibile, ma si è ripetutamente verificato nel corso della storia della Terra”. Nel lungo termine, le barriere coralline su ampia scala potrebbero essere uno di quegli ecosistemi destinati a non tornare mai più. Ma “la documentazione fossile, mostrandoci la rapidità con cui una posizione di predominio può diventare obsolescenza ed estinzione, funge sia da testimonianza, sia da avvertimento”. Interrogare la storia geologica della Terra non è quindi solo un viaggio in epoche affascinanti, ma anche un laboratorio naturale, che può gettare luce sul funzionamento del nostro pianeta sulla scala dei tempi geologici e darci qualche risposta su quello che ci aspetta nel futuro.

Il paesaggio del Carbonifero è ben diverso da quelli a cui siamo abituati oggi, ma potrebbe anche assomigliare a un possibile mondo futuro.

L’importanza di visitare i mondi di ieri per colmare la distanza fra passato e futuro è stata messa in luce anche da Marcia Bjornerud, docente di geologia alla Lawrence University in Wisconsin e autrice di Il tempo della terra (Hoepli, 2020). Nel libro Bjornerud lancia un appello: cerchiamo di pensare come fanno i geologi, guardiamo al passato lontanissimo del nostro pianeta per iniziare a concepire l’esistenza di un orizzonte futuro altrettanto lontano. Per un futuro più sostenibile è necessario cambiare il modo in cui ci relazioniamo all’ambiente intorno a noi e, secondo Bjornerud, bisogna partire proprio dal modo in cui pensiamo al tempo. “Tutto ha una storia ed è pieno di tempo. La chiave sta nel riconoscere che quello che ci circonda non esiste solo nella staticità del presente: il mondo è stato molte cose diverse e quella che vediamo è solo una delle innumerevoli versioni”, mi spiega in intervista.

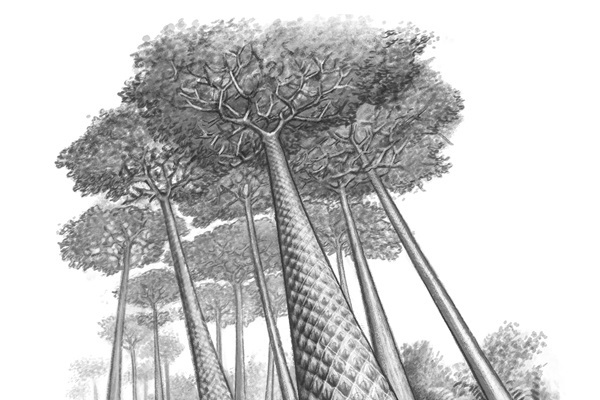

Per la maggior parte degli esseri umani oggi è molto difficile concepire la vastità della scala temporale del nostro pianeta, anche se i processi geologici impattano la nostra vita di tutti i giorni. Basta pensare che il 90% del carbone oggi presente sulla Terra si è depositato nel corso del Carbonifero, fra 300 e 350 milioni di anni fa. Questo periodo geologico è famoso proprio per la formazione di giacimenti di carbon fossile, dovuti allo sprofondamento di biomassa vegetale nella crosta terrestre. Nel Carbonifero crescevano fitti i Lepidodendron, alberi col fusto verde, fatto di scaglie, e gli equiseti, buffe piante erbacee di cui ancora sopravvive qualche specie: hanno forma di coda di cavallo e si riproducono senza organi sessuali. Molte delle prime piante arboree avevano dimensioni gigantesche, grazie al clima caldo e umido. Nel tempo, poi, quella foresta primordiale “muore, affonda e si addensa nella palude per poi essere scomposta in torba e carbone”. I resti vanno accumulandosi, sepolti sotto a sedimenti, sempre più lontani dall’ossigeno dell’atmosfera – e quindi non soggetti ai processi di ossidazione e putrefazione – fino a diventare carbone.

Nella Mason Creek del Carbonifero sta anche succedendo qualcos’altro: nel sottosuolo le radici degli alberi a scaglie crescono avvinghiate fra loro, intrecciate con le radici dei vicini fino a formare un apparato fittissimo. “Questi sistemi radicali stanno trasformando il pianeta” scrive Halliday: “l’azione di scavo dei sistemi radicali disgrega le rocce trasformandole incessantemente in sabbia e intrappola l’humus”. Le radici compattano il suolo, impedendo alla pioggia e al vento di portarne via i frammenti, e modificano la chimica dell’atmosfera: catturano metalli come sodio, calcio o potassio e li rilasciano nell’acqua, dove reagiscono con l’anidride carbonica, che viene sottratta dall’aria. In centodieci milioni di anni, la concentrazione di questo gas diminuisce di circa 4.000 parti per milione per via dell’azione metabolica delle piante. “La vita e la Terra sono profondamente legate l’una all’altra”, mi dice Bjornerud: “perché ci sia vita servono alcuni attributi geologici fondamentali, come l’acqua e la giusta distanza da sole. Ma anche la vita influenza l’evoluzione del pianeta, per esempio regolando la quantità di ossigeno e di anidride carbonica che c’è nell’atmosfera”.

Riconoscere che siamo parte di cicli continui e comprendere il passato profondo ci mette nelle condizioni di vedere oltre il presente e di immaginare anche un futuro lontano: si tratta di acquisire la stessa prospettiva a lungo termine di cui scrivono Halliday e Bjornerud, cosa quantomai necessaria nel tempo dell’Antropocene. “La storia del pianeta offre molte analogie col presente”, continua Bjornerud: “il passato della Terra può farci intuire qualcosa sul nostro futuro, perché incontriamo scenari istruttivi anche se non per forza predittivi”. Un esempio, mi dice, è la grande estinzione avvenuta circa 250 milioni di anni fa, nel Permiano: un’eruzione vulcanica dalla portata mai vista prima si alzò dalla Siberia e quattro milioni di chilometri cubi di lava – sufficienti a riempire il Mar Mediterraneo – si abbatterono al suolo, quasi azzerando la biodiversità marina e terrestre allora esistente.

Quell’eruzione divorò i depositi di carbone che si erano sino ad allora formati, scrive Halliday, “trasformando la Terra in una candela e spargendo ceneri e metalli tossici sul terreno”. Fiumi e rigagnoli divennero “impasti fluidi mortali” e l’ossigeno ribollì dagli oceani, mentre i batteri ne approfittarono per moltiplicarsi e produrre grandi quantità di acido solfidrico velenoso. Solfuri maleodoranti si diffusero in cielo e in mare: in conseguenza a tutto ciò, “il novantacinque per cento delle specie presenti sulla Terra scomparve, in quella che è nota come la Grande Moria”. In un certo senso, sostiene Bjornerud, possiamo guardare a un evento di questo tipo, con l’aumento stratosferico dei gas serra e l’acidificazione degli oceani, come a un avvertimento di quello che può succedere a noi esseri umani se continuiamo a emettere anidride carbonica e riscaldare il pianeta.

Nella storia del nostro pianeta si sono verificate almeno cinque estinzioni di massa: la Grande Moria del Permiano-Triassico dipese da un fenomeno eruttivo, mentre a porre fine al dominio dei dinosauri fu con ogni probabilità l’impatto con un meteorite. Nel Cretaceo, 66 milioni di anni fa, un colossale blocco di roccia largo almeno dieci chilometri si schiantò nell’oceano a Chicxulub, nell’odierno Messico. L’impatto innescò una catena di eventi che vide pallottole di vetro incandescente piovere sul Nord America. Il calore generato bruciò le foreste, poi la polvere sollevata dall’asteroide si levò e rabbuiò il cielo, tanto da bloccare la luce del sole e far scendere la temperatura terrestre di tre o quattro gradi. Alla fine, tre quarti di tutte le specie esistenti, fra cui la maggior parte dei dinosauri, andarono estinte. Secondo molti studiosi sarebbe oggi in corso la sesta estinzione di massa, dovuta alle attività umane: la comprensione delle estinzioni passate può forse aiutarci a riconoscerla meglio e magari a evitarla?

Il passato della Terra può farci intuire qualcosa sul nostro futuro mostrandoci scenari istruttivi, anche se non per forza predittivi.

La scomparsa di un’intera specie non è evento raro nella storia del nostro pianeta: succede spesso che l’ambiente cambi, favorendo nuovi viventi che finiscono per soppiantare quelli precedenti. A volte la trasformazione è troppo rapida e a scomparire sono migliaia di specie, interi gruppi evolutivi che erano riusciti ad abitare la Terra da tempo immemore. Dopo la grande estinzione di 66 milioni di anni fa, la vita riprese: l’ambiente mutato plasmò nuovi esseri, con un aspetto del tutto diverso da quello di animali e piante scomparsi per sempre dopo l’impatto dell’asteroide. All’inizio si diffusero soprattutto le felci, che crescono anche quando il suolo è povero di nutrienti: lentamente, le felci colonizzarono il pianeta e resero l’ambiente nuovamente abitabile anche per altre specie, dopo l’azzeramento della biodiversità.

Risalgono a questo periodo anche fossili di Baioconodon, antichi mammiferi delle dimensioni di un gatto. È complesso per gli scienziati descrivere questo animale e paragonarlo a quelli che oggi conosciamo poiché, come fa notare Halliday, “non ha ancora senso parlare di bovini e cani, di scimmie e cavalli. Non esiste ancora nessuno di questi gruppi, ma questo è il momento – e forse il luogo – in cui cominciano a esistere”. Nel mondo in rinascita dopo l’impatto col meteorite, gli spazi all’interno degli ecosistemi non sono ancora occupati, così le poche specie sopravvissute iniziano a differenziarsi. Di generazione in generazione, si adattano ad ambienti diversi e si dividono i ruoli, fino a dare vita a nuove forme che non possono più riprodursi fra di loro.

“I primati, i lemuri volanti, i toporagni arboricoli, i conigli e i roditori dovevano ancora diversificarsi. Erano uniti all’interno di una, massimo due o tre specie, antenati comuni a tutti”, registra Halliday. Tra l’altro, non è chiaro da quale linea evolutiva arrivino animali come il Baioconodon: forse si sono evoluti molto rapidamente, troppo perché vi siano prove fossili dei loro antenati; oppure i loro antenati sono morti senza imprimere la loro traccia geologica, lasciando un vuoto evolutivo nei reperti a disposizione dei paleontologi. Non tutti gli animali si conservano nei secoli: per esempio, gli artropodi sono molto diffusi sul pianeta, ma i paleontologi tendono a trovarne pochi, perché l’esoscheletro degli insetti è fatto di materiale organico e si preserva poco, come i corpi molli dei vermi e delle meduse.

Procedendo a ritroso nel tempo, si incontrano forme di vita sempre più diverse da quelle che popolano oggi il pianeta. Il viaggio di Halliday si chiude nell’Ediacarano, un periodo iniziato oltre 600 milioni di anni fa che prende nome dagli organismi ritrovati sulle colline di Ediacara, in Australia. A quel tempo, molte delle stelle che siamo abituati a vedere nella volta celeste dovevano ancora formarsi, la luna era 12mila chilometri più vicina alla Terra e ben più luminosa. “Se vi fermaste qui un po’, scoprireste che anche il giorno è più breve: solo ventidue ore separano un’alba dall’altra,” scrive Halliday. “È davvero un mondo alieno, più simile a Marte con l’acqua che alla Terra come la conosciamo oggi. Eppure, in quell’acqua, c’è della vita complessa”. C’erano batteri e alghe, ma anche strani organismi a forma di penna, alti fino a due metri. Classificare i reperti, andando così indietro nel tempo, diventa un’impresa: “la decomposizione delle creature carnose, la cui vita si è preservata solo nei segni che hanno lasciato sulla pietra, nelle ossa o nei gusci resistenti al tempo, ci ricorda in modo vivido quanto sia incompleta la documentazione fossile. È ancora fitta la nebbia che avvolge questo periodo della storia della Terra, un’ipotesi su un solco qua, un andamento nella distribuzione di forme aliene là”.

Più si guarda indietro, più l’immagine del mondo che riusciamo a tracciare si fa fumosa, ma non priva di sorprese. Gli atomi di cui siamo fatti appartenevano un tempo ad altri organismi e i continenti su cui camminiamo sono in eterno movimento. I cieli verso cui volgiamo lo sguardo sono stati solcati dal volo degli pterosauri, sono stati coperti da fumo e cenere durante le eruzioni dei vulcani e, qualche miliardo di anni fa, con la comparsa della fotosintesi clorofilliana, sono stati invasi dall’ossigeno. L’aumento di questo gas nell’atmosfera ha completamente cambiato la storia del nostro pianeta, impattando persino la composizione dei minerali e delle rocce che andavano formandosi. Gli esseri umani non sono i primi organismi nella storia del pianeta a modificarne l’assetto geologico ma, come chiosa Halliday, “a differenza di momenti del passato in cui una singola specie o un gruppo di specie hanno modificato in modo fondamentale la biosfera, la nostra specie è nell’insolita posizione di poter controllare il risultato”.

C’è una grande asimmetria fra il tempo che la natura impiega a costruire qualcosa e quello sufficiente per distruggerla: pensando agli equiseti del Carbonifero, sepolti dalle epoche e ora bruciati come combustibili fossili, o alle barriere coralline che scompaiono sotto i nostri occhi, possiamo renderci conto di quanto le nostre attività abbiano accelerato i processi di trasformazione della Terra. La velocità con cui i gas serra vanno accumulandosi nell’aria ci rende testimoni diretti del clima che cambia: sapremo controllarne il risultato, come auspica Halliday? Scoprire di appartenere al passato profondo del pianeta mette in luce la necessità di adoperarci per continuare ad appartenere anche al suo futuro.