N ella settimana di Pasqua Nature ha pubblicato uno studio che parlava della “riattivazione” di cervelli di maiali morti. Forse non è stato casuale il momento scelto dalla rivista, e nel rilanciare la notizia i giornali non hanno esitato a parlare di resurrezione. Con una tecnologia chiamata BrainEx i ricercatori hanno ripristinato la microcircolazione nei cervelli degli animali, decapitati da poche ore. Di nuovo nutriti e ossigenati (anche se artificialmente), nei cervelli è successo qualcosa. Le cellule hanno smesso di morire e hanno ricominciato ad alimentarsi, ma la cosa più sorprendente è che alcuni neuroni hanno ripreso la loro attività elettrica. Questo non vuol dire che i ricercatori abbiano “sconfitto” la morte cerebrale: i maiali decapitati non hanno mai ripreso coscienza, né era questo l’obiettivo dell’esperimento. La scoperta potrebbe, piuttosto, servire a sviluppare trattamenti per lesioni cerebrali come l’ictus.

Eppure, anche con tutti questi distinguo, per qualche giorno abbiamo comunque immaginato le implicazioni etiche e sociali di una eventuale “tecnologia resurrettiva”.

Secondo i Vangeli, Gesù risorse dopo la sua esecuzione. Ma il ritorno dal regno dei morti è un elemento ricorrente anche in altre narrazioni religiose, nel folklore antico e moderno, e nella pop culture (basti pensare al successo degli zombi cinematografici). Nel mondo reale non esistono prove che un morto sia mai tornato in vita, ma non si può dire che siano mancati i tentativi.

La strana storia di Anne Greene

1650, Oxfordshire. La domestica Anne Greene, ventidue anni, è accusata di avere ucciso il proprio figlio neonato. In realtà il bambino era nato morto (e la donna era stata stuprata dal nipote del suo datore di lavoro), ma Greene viene rapidamente condannata a impiccagione. Dopo l’esecuzione è dichiarata morta e il suo corpo è destinato alla dissezione. Ma quando arriva sul loro tavolo, gli anatomisti si accorgono che la donna dà debolissimi segnali di vita, e cominciano a fare del loro meglio per rianimarla. Viene sottoposta a inutili salassi, ma tenuta ben al caldo e massaggiata Anne Greene alla fine si riprende completamente, e viene addirittura perdonata.

Per l’opinione pubblica il perdono era un atto dovuto: evidentemente l’impiccata era stata salvata da Dio. I medici, dal canto loro, erano convinti che fosse stato merito della loro scienza. Il caso di Anne Greene è memorabile, anche perché la donna visse altri quindici anni dopo la sua impiccagione. Non fu l’unico, però. Le esecuzioni a quel tempo erano molto inefficienti: la vittima era semplicemente appesa, per esempio a un albero, e la morte arrivava per strangolamento dopo un certo intervallo, se arrivava. Per accelerare il processo, le persone della folla spesso tiravano l’impiccato per i piedi. E se anche oggi può non essere semplicissimo per un medico, in alcune circostanze, dichiarare morta una persona (lo standard medico-legale della morte cerebrale può richiedere più test per la conferma, con ampia variabilità geografica) si può immaginare quanto fosse primitiva la diagnosi nel Sedicesimo secolo, e quanto fossero pertanto frequenti i casi di apparente resurrezione.

Nel secolo successivo il mondo scientifico cominciò ad affrontare seriamente il problema del confine tra la vita e la morte. Non si trattava più di una questione unicamente filosofica e teologica ma sperimentale, pratica. Se esisteva uno stato in cui la morte è solo apparente, e i casi come quello di Anne Greene lo dimostravano, allora esisteva uno spazio di manovra in gran parte inesplorato per la medicina: quello della rianimazione. Nel 1774 fu fondata la Royal Humane Society, un’associazione britannica che ancora oggi premia chi salva o tenta di salvare vite umane. Ma alla fondazione, e per i primi due anni di attività, ebbe un nome più specifico: Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned.

Spesso le persone dichiarate morte per annegamento non lo erano, e cominciavano ad affermarsi tecniche in grado di rianimarle, tra queste la ventilazione artificiale (già descritta, pionieristicamente, anche da Vesalio nel ‘500). L’associazione fu infatti fondata dal medico William Hawes, che credeva in questi metodi di primo soccorso e nella necessità di farli conoscere anche al grande pubblico. La Society offriva inizialmente premi in denaro (direttamente dalle tasche di Hawes), ma quando inevitabilmente arrivarono i truffatori a fingersi vittime e soccorritori, i premi diventarono simbolici. In ogni caso fu un successo, e da questi sforzi pionieristici cominciò a diffondersi una cultura della rianimazione.

È anche a causa di questi sviluppi, però, che si diffuse nel pubblico la fobia di venir sepolti vivi. I medici, da parte loro, furono invece stimolati a indagare tecniche di rianimazione sempre più efficaci. Ed è qui che il confine tra resurrezione e rianimazione comincia a diventare frastagliato, almeno quanto quello tra la vita e la morte.

Se diventava possibile rimettere in funzione un corpo umano, che altri magari non avrebbero esitato a seppellire, non era assurdo immaginare che il limite tra morte apparente e morte permanente non fosse fisso e immutabile, e potesse cambiare con l’evolversi della tecnologia. Nella stessa epoca lo studio dell’anatomia umana era entrato in una fase particolarmente feconda. Ai medici era ormai chiaro che dai cadaveri si poteva imparare anche più che dai vivi, e per soddisfarne la continua richiesta si ricorreva ai servigi dei cosiddetti resurrezionisti, i ladri di cadaveri che saccheggiavano i cimiteri. Ma, soprattutto chi cercava di capire il confine tra la vita e la morte, poteva anche rifornirsi a chilometro zero grazie ai patiboli: la “resurrezione”, a quanto pare, non poteva fare a meno dei giustiziati.

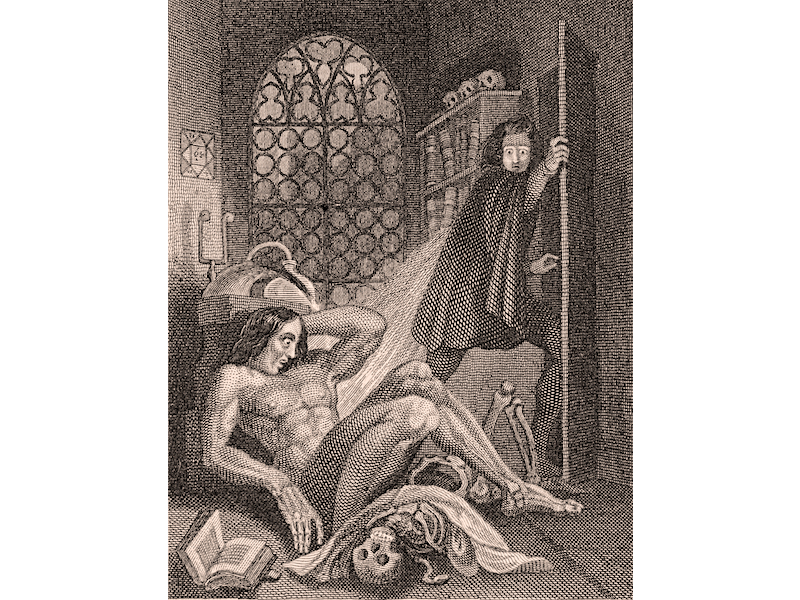

I dottori di Frankenstein

Nel libro Scienziati pazzi (Carocci, 2017), scritto dal chimico Luigi Garlaschelli e dalla designer Alessandra Carrer, troviamo i profili di una manciata di personaggi che, tra il Diciottesimo e il Ventesimo secolo, hanno legato il proprio nome a presunti tentativi di riportare in vita i morti. Victor Frankenstein è l’originale scienziato pazzo, quello che ha dato vita allo stereotipo del luminare che “gioca a fare Dio”, ma esistono anche casi che precedono il romanzo di Mary Shelley, che è del 1818. Sono stati d’ispirazione?

In realtà, mi spiega il professor Garlaschelli, non esistono riferimenti espliciti dell’autrice a nessun caso di cronaca. Nell’introduzione all’edizione di Frankenstein del 1831 si parla di non precisati “fisiologi tedeschi” e spicca invece il nome di Erasmus Darwin: il celebre nonno dell’ancor più celebre naturalista aveva infatti, come molti, scritto e sperimentato sulla generazione spontanea, ovvero l’emergere della vita dalla non vita, anche attraverso l’utilizzo di elettricità. Aveva poi inventato una “macchina parlante”, cioè una versione artificiale dei nostri organi fonatori: la bocca in legno, le corde vocali in seta e le labbra di cuoio mettevano in vibrazione l’aria soffiata da una mantice.

Ma ognuno di questi “resuscitatori”, per così dire, era coinvolto negli esperimenti sul galvanismo di cui Mary Shelley doveva essere a conoscenza: l’elettricità, di cui ancora non si conosceva la natura, faceva contrarre i muscoli degli animali, anche dopo la morte.

Johann Konrad Dippel (1673-1734) era un teologo e alchimista, e la sua relazione con Frankenstein comincerebbe dal luogo nascita, il Castello di Frankenstein, in Germania. Inventore dell’olio di Dippel, una pozione universale che avrebbe anche funzionato come elisir di lunga vita, nonché abile vivisezionatore, non ci sono però prove che abbia condotto esperimenti particolarmente frankensteiniani. Se anche sosteneva nei suoi scritti che si potesse trasferire l’anima da un cadavere all’altro con un imbuto, questa convinzione era mainstream all’epoca tra gli alchimisti, e non ci risulta che abbia condotto esperimenti con esseri umani, vivi o defunti. Esistono sicuramente leggende in questo senso sul suo conto, ma potrebbero essere invenzioni recenti, forse proprio per legare lo scienziato al libro oltre la coincidenza del luogo di nascita.

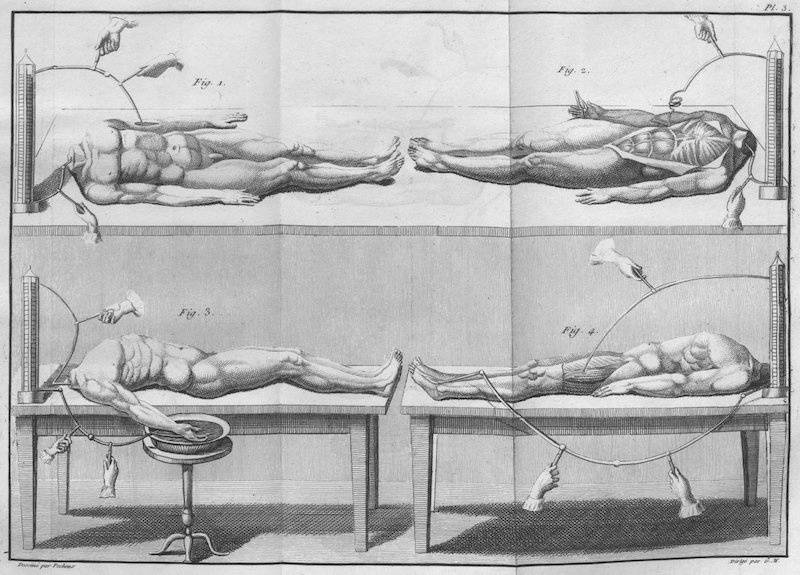

È probabile invece che la scrittrice avesse sentito parlare di Giovanni Aldini (1762-1834), che portò avanti gli esperimenti di suo zio Luigi Galvani (1737-1798) sull’elettricità animale.

Aldini non si limitò alle rane, e dopo aver provato gli effetti del galvanismo su teste di vitelli, cani e gatti, passò ai cadaveri. I corpi di tutti questi animali, umani e non, rispondevano bene all’applicazione di elettricità, a patto che non fosse passato troppo tempo dalla morte. Non è un caso che Aldini fosse membro onorario della Royal Humane Society, e come ha scritto la chimica Kathryn Harkup in Making the Monster: The Science Behind Mary Shelley’s Frankenstein (2018), nel 1803 lo scienziato portò in Inghilterra le sue conferenze-spettacolo su invito dell’associazione. Il pezzo forte di queste esibizioni, non esattamente accademiche, era l’animazione della testa di un toro, o di un altro capo di bestiame, fresco di macello. Ma la sera del 18 gennaio 1803 Aldini si esibì al Royal College of Surgeons, applicando le stesse tecniche ai resti del criminale George Forster, appena staccato dalla forca. Le descrizioni della performance di quella sera, che descrivevano Aldini animare il suo burattino di carne e lo stupore dei presenti, fecero il giro dell’Europa.

Eppure forse la figura di Aldini è stata retrospettivamente trasformata seguendo il mito di Frankenstein più di quanto ne sia stata d’ispirazione. Come dimostra anche il coinvolgimento della Royal Humane Society, l’impegno del fisico bolognese, per quanto macabro (in Germania gli fu vietato di esibirsi), era del tutto in linea con lo zeitgeist scientifico del tempo. Nonostante i sottotesti faustiani, questi esperimenti – osserva Garlaschelli – stavano aprendo la strada che avrebbe portato all’elettrofisiologia, e altri “resuscitatori” erano pronti a seguire le sue orme.

Tra questi lo scozzese Andrew Ure (1778 –1857), che si servì a propria volta del cadavere di un giustiziato, a cui riuscì a indurre un respiro completo con l’elettricità. Karl August Weinhold (1782 – 1829), un eccentrico medico tedesco, che affermò di aver fatto camminare il cadavere di un gattino decapitato sostituendo al midollo spinale una miscela di argento e zinco (difficile da credere alla luce di quello che sappiamo: rimuovendo il midollo spinale lo scienziato avrebbe rimosso un fondamentale asse per la conduzione degli impulsi ai nervi, senza contare l’impossibilità di deambulare senza almeno una parte di sistema nervoso centrale). E infine Andrew Crosse (1784 – 1855), che cercando di far crescere cristalli di quarzo con l’elettricità, si accorse che sui preparati stavano crescendo dei piccoli animali, acari. Crosse non disse mai di averli creati, pensando che lo strano fenomeno si potesse spiegare con uova passate inosservate. Ma la notizia circolò come se si trattasse di un caso di quella generazione spontanea cara al nonno di Darwin.

Quando Mary Shelley fa dire al dottor Frankenstein “la vita e la morte mi apparivano come limiti ideali che avrei infranto, per poi riversare un fiume di luce nel nostro mondo di tenebre”, sta trasformando le scoperte scientifiche del proprio tempo, e la loro narrazione, in letteratura. In Frankenstein – Il mito tra scienza e immaginario (Carocci, 2019), lo storico Marco Ciardi e l’esperto di fumetti Pier Luigi Gaspa ricostruiscono la genesi dell’opera e la sua sterminata eredità sottolineando tutte le influenze e le suggestioni a disposizione di Mary Shelley nel momento in cui scriveva, sia nell’edizione originale del 1818 sia in quella da lei rimaneggiata nel 1831. Certamente, c’erano gli esperimenti con l’elettricità sui cadaveri, ma c’era anche molto altro, per esempio la complicata transizione tra il sapere magico degli alchimisti a quello proprio della scienza sperimentale, senza contare che l’autrice faceva parte, assieme al marito Percy Bysshe Shelley, di un ambiente letterario che da tempo ragionava su questi argomenti. Per questo forse non ha molto senso, ed è limitante, andare alla ricerca dell’uomo che ha ispirato il romanzo.

Le parti e il tutto

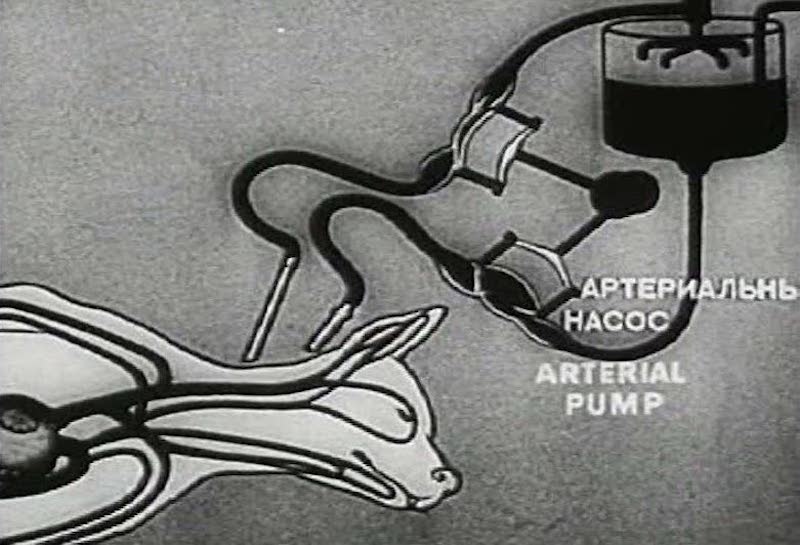

Anche dopo le ubriacature del positivismo e le suggestioni del gotico, altri hanno cercato di infrangere quei “limiti ideali”. Esperimenti decisamente frankensteiniani sono stati condotti per esempio in Unione sovietica nella prima metà del Ventesimo secolo. Un nome spicca tra gli altri, quello di Sergei Bryukhonenko, catalogato da Garlaschelli e Carrer tra i “trapiantatori di teste”.

Bryukhonenko infatti, seguendo le orme dei pionieri Alexis Carrel (poi premio Nobel) e Charles Claude Guthrie, che avevano trapiantato la testa di un cane di piccola taglia su quella di un altro cane, era tra gli scienziati sovietici che sperimentavano le tecniche di trapianto possibili grazie all’anastomosi chirurgica, cioè il collegamento dei vasi sanguigni. Le parti di un corpo, si stava scoprendo, potevano rimanere funzionali anche dopo la morte del proprietario e con la giusta pratica avrebbero potuto salvare la vita di qualcun altro. Bryukhonenko inventò una primitiva macchina cuore-polmone con la quale riusciva a mantenere vitali organi isolati, e si diceva fosse riuscito a mantenere in vita anche le teste di cani decapitati.

Nel libro Elefanti in Acido e altri bizzarri esperimenti (Baldini e Castoldi, 2009) Alex Boese, studioso di storia della scienza e curatore del Museum of Hoaxes, ricorda che questi esperimenti ebbero una grande eco in Europa. Per esempio in una lettera del 1929 pubblicata sia dal New York Times che dal Berliner Tageblatt, George Bernard Shaw, fervente antivivisezionista, rispondeva a un amico che gli chiedeva un parere sui risultati di Bryukhonenko. A leggere la divertente risposta di Shaw sembra che qualcuno avesse già proposto di sperimentare la procedura su un condannato a morte, ma il drammaturgo trovava la cosa molto stupida: non aveva senso prolungare la vita di una persona del genere. Piuttosto, scriveva, dovevamo provare a salvare scienziati con malattie terminali. Si dichiarava poi “molto tentato” di farsi tagliare la testa egli stesso, per poter continuare a lavorare senza l’impedimento del corpo e delle sue malattie, a patto però che lo precedesse qualche vivisettore per dimostrargli che non c’erano rischi.

Anche in madrepatria gli esperimenti di Bryukhonenko con le teste avevano acceso la fantasia in quella direzione. Lo storico Nikolai Krementsov ricorda nel suo Revolutionary Experiments: The Quest for Immortality in Bolshevik Science and Fiction (2013) che pochi anni prima della lettera di Shaw era uscito La testa del professor Dowell (1925) romanzo di fantascienza di Aleksandr Romanovič Beljaev dove uno “scienziato pazzo” si disfa del suo mentore e ne mantiene in vita la testa, separata dal corpo, per carpirne i segreti.

Nel 1940 fu prodotto un documentario, Ėkspetimenty po oživleniju organizma, che in inglese venne intitolato Experiments in the Revival of Organisms, doppiato dal biologo evolutivo J.B.S. Haldane, che mostrava le potenzialità della macchina di Bryukhonenko. Oltre a mostrare una testa di un cane, apparentemente collegata solo alla macchina, che rispondeva a diversi stimoli, nel filmato si assiste al ritorno in vita di un altro cane. In laboratorio gli viene tagliata la carotide, e il sangue che fuoriesce comincia a essere raccolto. I segni vitali dell’animale scompaiono fino a quando non c’è più battito. A quel punto la macchina di Bryukhonenko pompa di nuovo il sangue dentro l’animale e il cane “resuscita”. I risultati scientifici di Bryukhonenko erano innegabili, ma il filmato era più propagandistico che scientifico (per chi volesse vederlo, il film è oggi di pubblico dominio). Il consenso è che quanto mostrato nei venti minuti del documentario sia irrealistico. Anche per questo sembra molto sospetta la storia, riportata in un necrologio del 1943 sulla rivista Time e recentemente approdata in alcuni libri divulgativi, secondo cui Bryukhonenko, aiutato dal chirurgo Sergeo I. Spasokukotey (a cui il necrologio era dedicato) nel 1934 avrebbe rianimato per due minuti un uomo morto suicida tre giorni prima.

Come dimostra la riflessione di Shaw su queste tecnologie, anche il pubblico della pellicola, più o meno competente, deve aver almeno immaginato l’eventualità che, al posto di quei cani, ci potesse essere un essere umano. E non era nemmeno un grande sforzo di immaginazione: pochi anni prima in America Robert E. Cornish, ricercatore associato di anatomia all’Università di Berkeley, aveva cominciato fare strani esperimenti e, forse per la prima volta, a dichiarare pubblicamente che la scienza poteva effettivamente riportare indietro i morti.

Anche Cornish usava loro malgrado i cani, e anche lui al posto dell’elettricità sembrava concentrarsi, come Bryukhonenko, sulla circolazione. Inoltre anche Cornish nel 1935 interpretò sé stesso in un film che voleva essere qualcosa di più: Life Returns. Ma se quella di Bryukhonenko era vera scienza un po’ esagerata per scopi propagandistici, Cornish era solo un carismatico ciarlatano. Bambino prodigio abituato a bruciare le tappe, si era convinto che utilizzando un tavolo basculante, respirazione artificiale e adrenalina fosse possibile “rimettere in moto” la circolazione di un cane (o di un umano) appena morto e quindi resuscitarlo. Come mi spiega Garlaschelli, “gli apparenti successi di Cornish coi cani (Lazarus 1, 2, ecc…), erano probabilmente dovuti al fatto che, semplicemente, i poveri animali non erano stati ben ammazzati da Cornish (asfissiati con azoto)”. Inoltre la cosiddetta resuscitazione lasciava in realtà i cani con gravi handicap, ma l’ex-bambino prodigio continuò a farsi pubblicità e cercò di ottenere il cadavere di un condannato a morte. Ci andò vicino nel 1948, quando l’assassino Thomas McMonigle, avendo letto di lui, si dichiarò disponibile a fare da cavia. Ma a San Quintino non ne vollero sapere.

Resuscitatori del Terzo millennio: doccia fredda?

E nel Ventunesimo secolo come se la cavano i resuscitatori? Di sicuro non sono scomparsi. Ma se si può dire, con l’eccezione di Cornish, che anche gli esempi più eccentrici avessero in fondo un solido razionale, non sembra altrettanto vero per gli esempi a noi più vicini. Qualche anno fa la stampa ha dato ampia pubblicità all’idea della compagnia Bioquark di usare le cellule staminali e diversi tipi di stimoli per cercare di rianimare un morto.

Più nello specifico, si parla di “invertire” lo stato di morte cerebrale diagnosticato con Ecg o esame clinico entro 15 giorni. Il trial ha ricevuto l’approvazione etica, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti. Stando a Clinicaltrials.gov lo studio sarebbe ancora nella fase di reclutamento dei 20 volontari. A inizio anno la pagina è stata aggiornata con una nuova data presunta per l’inizio dello studio, luglio 2019, ma non sono in molti a tenere il fiato sospeso. Gli esperti sono scettici sulle premesse, e l’annuncio ricorda molto quelli (ricorrenti) dei trapianti di testa o della de-estinzione dei mammut: catturano facilmente l’entusiasmo dei media e del pubblico, almeno temporaneamente, ma gli annunci rimangono tali e le date promesse regolarmente superate.

Esiste almeno un altro tipo di aspiranti resuscitatori: quelli che propongono la crionica (crioconservazione per una futura resuscitazione). In questo caso le parti tra scienza e fantascienza sono apertamente invertite: l’ispirazione della crionica arriva infatti direttamente dalla letteratura. Si tratterebbe di congelare un corpo umano morto da poco, nella convinzione che si possa conservare per un tempo indeterminato fino al giorno in cui la tecnologia sarà abbastanza avanzata da rianimarlo e ripararlo. Una speranza per chi vorrebbe vivere in eterno, magari con al proprio fianco i propri animali domestici, anch’essi teoricamente resuscitabili. Ma anche una seconda chance per chi soffre di un male incurabile ed è disposto a tutto per non soccombere, persino a sostituire la fede in Dio con quella in una scienza che ancora non c’è.

La ragione per cui, a livello intuitivo, l’idea di farci surgelare non ci sembra campata in aria sta nel fatto che il freddo e la sopravvivenza sono realmente collegati tra loro. Abbiamo parlato di Anne Greene, impiccata nel 1650 e morta nel 1665: una delle ragioni per cui si pensa sia riuscita a sopravvivere è che l’esecuzione è avvenuta in dicembre, un giorno particolarmente freddo e piovoso. L’ipotermia, lo sappiamo, ha un effetto neuroprotettivo e può essere usata in medicina per ridurre i rischi di complessi interventi chirurgici. Sappiamo anche che nei mammiferi esiste l’ibernazione, uno stato a metabolismo ridotto dove la temperatura corporea può abbassarsi molto, che permette di superare periodi con risorse limitati. Forse un giorno sarà addirittura possibile indurre uno stato simile all’ibernazione in un essere umano, come è stato fatto in alcuni modelli animali che non si ibernano naturalmente, e sarà realizzato un altro sogno della fantascienza.

“Nonostante le apparenti similarità, questo è un altro campo da gioco”, mi spiega Matteo Cerri, medico e fisiologo esperto di ibernazione. Cerri mi guida attraverso i molteplici ostacoli che comporta la crionica: “dobbiamo immaginare che in un futuro imprecisato non solo esisterà una tecnologia in grado di riportare in vita chi è appena morto, ma anche chi è stato crioconservato decenni o centinaia di anni prima”. Oggi però la crioconservazione è una realtà solo nel caso di embrioni e campioni di tessuto, che essendo piccoli possono essere raffreddati molto rapidamente con l’azoto liquido, evitando la formazione di ghiaccio (vetrificazione) e quindi preservando le cellule. Forse in un prossimo futuro sarà possibile usarla anche per conservare organi da trapiantare, ma attualmente è impensabile “surgelare” un cadavere senza danneggiarlo ulteriormente.

Le ditte che offrono servizi crionici affermano di evitare la formazione di ghiaccio con particolari sostanze antigelo, ma anche ammettendo la loro totale efficacia, parliamo comunque di sostanze tossiche che aggiungono un ulteriore livello di difficoltà per i resuscitatori del futuro. C’è poi il problema del tempo passato tra la morte e il trattamento. In nessun paese è legale farsi crioconservare “da vivi” (cioè farsi ammazzare durante la procedura), e anche firmando con largo anticipo tutte le carte i corpi devono attendere i tempi burocratici più o meno lunghi, per l’accertamento della morte e il trasporto della salma. Per esempio in Italia devono passare almeno 24 ore dal decesso prima che possa essere sottoposto a trattamenti conservativi di qualunque tipo, crioconservazione compresa. Il cadavere deve essere spedito in Russia o in America, dove hanno sede le poche aziende specializzate che se ne occupano.

“Certo”, mi dice Cerri, “possiamo immaginare che sia più probabile riportare in vita in qualche modo un cadavere crioconservato che uno cremato, ma al momento la crionica costruisce dei cimiteri congelati”. Se però si dispone di qualche decina di migliaia di euro (c’è anche il “pacchetto economico” dove si conserva solo la testa) alla fine possiamo anche concedere che sia un modo come un altro per disporre in libertà della proprie spoglie.