A lla fine dell’Ottocento, Alexandre Yersin, medico svizzero, è a Hong Kong per studiare un’epidemia di peste bubbonica. Dall’analisi di decine di corpi scopre, contemporaneamente al collega giapponese Shibasaburō Kitasato, il bacillo che provoca la peste, poi battezzato Yersinia pestis in suo onore. Le ricerche si svolgono in un’atmosfera da intrigo internazionale: gli ostacoli e la concorrenza degli inglesi, le difficoltà a convincere i diplomatici a concedere il permesso per le autopsie, l’esotica scenografia delle colonie controllate dalle potenze europee nel Sudest asiatico. Un plot talmente avvincente che il racconto che ne ha fatto lo scrittore Patrick Deville in Peste e colera (edizioni e/o, 2013) sembra un romanzo di spionaggio.

A differenza di molti suoi colleghi che hanno preso parte attivamente all’impresa coloniale, Yersin non torna in Europa a godere della gloria conquistata ai tropici. Innamorato perdutamente delle terre dell’Indocina, decide di passare lì il resto della propria vita. Muore nel 1943 in una sorta di isolamento eremitico a Nha Trang, nell’attuale Vietnam, dopo aver utilizzato per decenni il denaro che arrivava dall’Europa, da premi e finanziamenti, per costruire strade e migliorare le condizioni del suo villaggio.

La storia di Yersin va controcorrente: le potenze coloniali, Impero Britannico in primis, hanno sfruttato le risorse dei territori occupati, spesso esportando in quei luoghi infrastrutture e modernità solamente in funzione dei traffici economici che volevano sviluppare. E gli scienziati non sono stati da meno: con il pretesto di studi etnografici hanno spesso drenato le conoscenze dalle popolazioni locali, raccolto esemplari di flora e fauna da catalogare e studiare, trasformato i paesaggi in carte geografiche. Tutte operazioni condotte in nome del progresso scientifico, è vero, ma che hanno tuttavia prodotto ricerche e carriere solamente nelle rispettive madrepatrie: una forma di colonizzazione più subdola e meno nota, contro la quale però, negli ultimi anni, è nato un vivo dibattito proprio nelle università delle ex-colonie.

Un video di YouTube girato all’Università di Cape Town, in Sudafrica, nell’ottobre del 2016 mostra un gruppo di studenti neri che discutono del fatto che la “scienza deve cadere” (science must fall), sostenendo che la scienza come la conosciamo oggi è ancora oppressiva nei confronti degli africani, con i suoi centri di potere concentrati in Europa e Stati Uniti, dove viene amministrata fondamentalmente da un’élite bianca. Il video diventa presto virale, sorpassando velocemente il milione di visualizzazioni e dando spinta alla diffusione dell’hashtag #ScienceMustFall che è coniato a partire dallo slogan “Rhodes Must Fall” nato nel 2015 per chiedere la rimozione della statua del primo ministro britannico della colonia inglese in Sudafrica, Cecil Rhodes, che si trova nel campus dell’università.

Il messaggio lanciato via video da Cape Town ha trovato terreno fertile in movimenti simili che si sono sviluppati negli ultimi anni in diverse università africane ed è giunto fino a Melbourne, in Australia, dove in occasione di una delle manifestazione della March for Science sono spuntati diversi cartelli di protesta sulla falsariga di #ScienceMustFall. Ma cosa significa davvero decolonizzare la scienza?

Materiale e immateriale

René Malaise e Gustav Eisen sono due naturalisti svedesi vissuti a cavallo del Diciannovesimo e del Ventesimo secolo. Le loro storie sono diventate famose grazie al racconto di Fredrik Sjöberg in L’arte di collezionare mosche e Il re dell’uvetta. Entrambi, Malaise in particolare, si dedicarono alla raccolta di specimen, esemplari di piante, animali, ma anche artefatti umani, indispensabili oggetti di studio per costruire una carriera accademica. Era un percorso tipico del naturalista ottocentesco, anzi una via obbligata, che ha intrapreso anche il più famoso di tutti, Charles Darwin. Bisognava allontanarsi dai territori patri, già scandagliati millimetro per millimetro, per cercare il nuovo.

Delle collezioni di Malaise e Eisen, Sjöberg coglie un aspetto poco noto: a distanza di oltre un secolo molti campioni sono ancora nelle casse di qualche magazzino, troppi per essere catalogati da chi li ha raccolti, abbastanza per dare lavoro a gruppi interi di volenterosi naturalisti. Se venissero studiati, produrrebbero sicuramente una manciata di articoli scientifici e qualche monografia, e contribuirebbero così all’aumento delle pubblicazioni legate all’istituzione che li ha oggi in custodia: di certo non a quelle dei paesi dove sono state raccolte. E questo è uno degli aspetti, quello che si potrebbe definire materiale, in cui si manifesta la colonizzazione della scienza.

Gli specimen raccolti in Indocina da Alexandre Yersin hanno accresciuto il corpus di conoscenze dell’Accademia francese (nonostante lui fosse svizzero, ma questa è un’altra storia). Allo stesso modo sono state costituite le collezioni museali, indispensabili sia per la ricerca che per la didattica, di praticamente tutte le nazioni europee. Certo, non bisogna cadere nell’errore prospettico di chiedere a uomini dell’Ottocento di ragionare con categorie postcoloniali sviluppate nel secondo dopoguerra. Ma c’è un aspetto che non può essere tralasciato e che un recente articolo di Rohan Deb Roy, pubblicato su The Conversation, ha ben descritto: non si deve pensare che la decolonizzazione della scienza passi solamente per un’eventuale restituzione degli oggetti, in una sorta di risarcimento materiale per il vantaggio acquisito da questo “scambio ineguale”. C’è anche un fattore “immateriale”.

La scienza oggi è ancora oppressiva nei confronti degli africani, con i suoi centri di potere concentrati in Europa e Stati Uniti, dove viene amministrata fondamentalmente da un’elite bianca.

Nel suo articolo, Roy cita un altro storico, Pratik Chakrabarti, esperto dello sviluppo della medicina nell’impero britannico, autore di Materials and medicine. Trade, conquest and therapeutics in the eighteenth century. Il volume si concentra su due territori, la Giamaica e l’India, alla fine del Diciottesimo secolo, quando la Corona inglese spostò i propri interessi verso altri territori dopo la perdita delle colonie americane diventate indipendenti.

Gli studi nati dopo la decolonizzazione hanno esaminato il rapporto tra scienza e colonialismo senza prendere quasi mai in considerazione le fonti locali, rendendo praticamente impossibile sapere cosa le società colonizzate già conoscessero rispetto, per esempio, alle piante scoperte dai naturalisti delle potenze europee. Emerge così l’idea che un principio attivo, una sostanza o un animale vengono davvero scoperti solo quando entrano nella letteratura scientifica occidentale; anche quando questo avviene a partire dalle conoscenze non sistematiche e orali che una popolazione ha da secoli. È il caso dell’artemisina, una sostanza che si trova in una pianta usata da millenni nella medicina tradizionale cinese, che oggi è uno dei componenti dei farmaci più efficaci contro la malaria. Chakrabarti sottolinea come intere generazioni di scienziati abbiano attinto da questi saperi locali e li abbiano poi catalogati in articoli e pubblicazioni senza menzionare mai il contributo di curatori ed esperti locali.

Lo dice la scienza

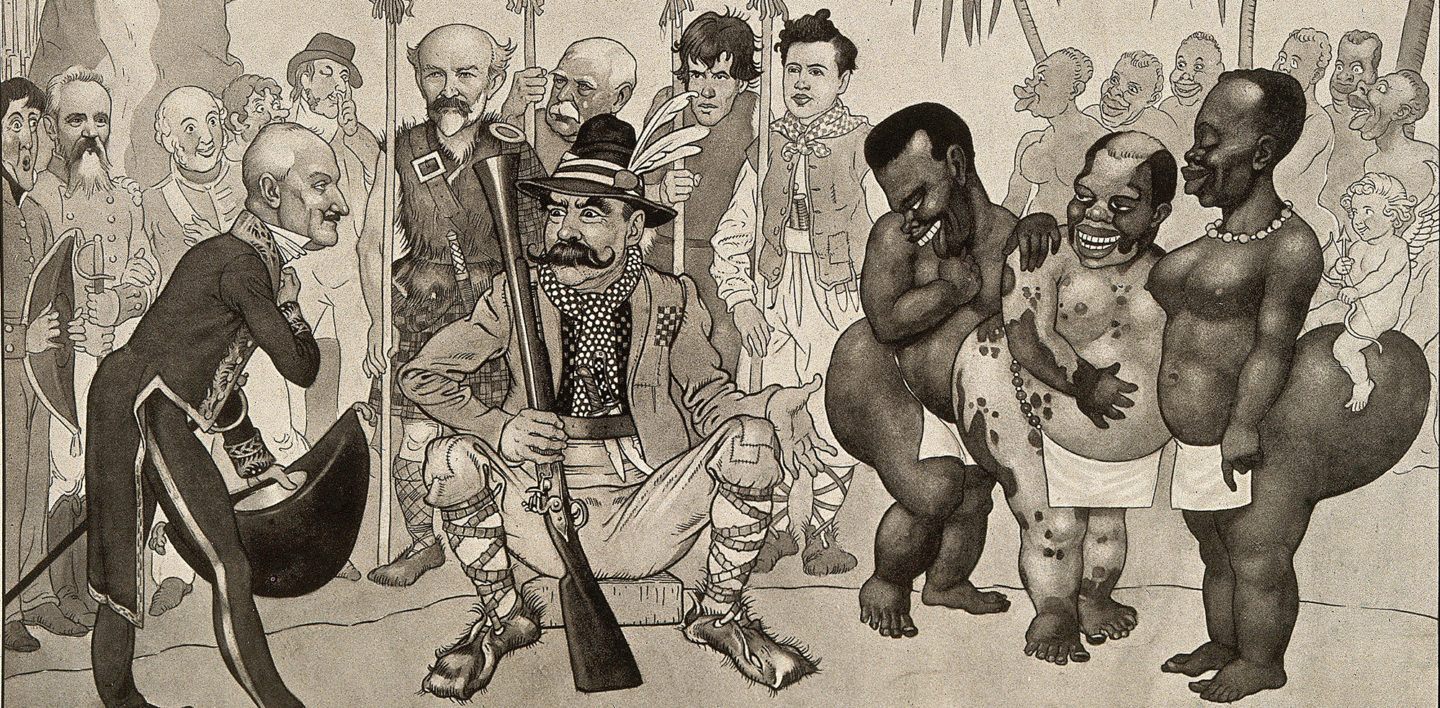

L’ultimo tassello del rapporto tra scienza e colonialismo è poi quello più ovvio: nozioni pseudoscientifiche sono state spacciate per scientifiche per giustificare la sottomissione di popolazioni inferiori. Uno degli esempi forse più noti ce l’abbiamo in casa. L’Italia, sulla scia delle grandi potenze europee, ha cercato il proprio posto al sole in Africa fin dalla seconda metà dell’Ottocento, ma senza poter contare sulla rete di rapporti e domini di Regno Unito, Francia, Belgio e altri. Con la seconda avventura coloniale fascista, anch’essa breve, la scienza venne usata come strumento per giustificare posizioni apertamente razziste.

La Dichiarazione sulla razza che viene votata e approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938 è il punto di partenza per l’inserimento nell’ordinamento italiano di leggi e regolamenti che distinguono i cittadini su base razziale. Molti scienziati, già preoccupati per la situazione, avevano lasciato il paese. Altri, come Enrico Fermi, che approfitterà della cerimonia del Nobel per espatriare negli Stati Uniti, se ne stanno per andare. Una decina, al contrario, provano a trarre vantaggio dalla situazione. Sul numero della rivista La Difesa della Razza del 5 agosto 1938 appare il Manifesto della Razza che fissa “le basi del razzismo fascista”. Il documento è anche noto come Manifesto degli scienziati razzisti: sono dieci i firmatari che sostengono l’esistenza delle razze e l’esistenza di “grandi razze” e “piccole razze”, destinate per natura a ruoli diversi all’interno dello scacchiere geopolitico internazionale. Tra le firme di maggior risalto ci sono quella del fisiologo Sabato Visco, del patologo Nicola Pende, dell’antropologo Lidio Cipriani, del direttore dell’Istituto di zoologia dell’Università di Roma Edoardo Zavattari e del presidente della Società italiana di psichiatria Arturo Donaggio.

Un principio attivo, una sostanza o un animale vengono davvero scoperti solo quando entrano nella letteratura scientifica occidentale; anche quando risalgono alle conoscenze orali che una popolazione ha da secoli.

In alcuni casi si può ipotizzare un’adesione di facciata, ma la librettistica che circola in quegli anni fa pensare a una convinzione più profonda. L’allora rettore dell’Università di Bologna, Alessandro Ghigi, nel 1939 pubblica per l’editore Zanichelli un libretto di 56 pagine intitolato Problemi biologici della razza e del meticciato. Il tema principale è la presunta degradazione del meticcio, ritenuto destinato a una posizione subordinata: “il meticcio è condannato al tormento; può essere causa di regresso e disgregazione, una ferita nella evoluzione naturale; la sua presenza in numero notevole solleva problemi estremamente delicati nelle colonie”. Ghighi si lancia anche in un tentativo (pseudo)scientifico di individuare sottorazze nella stessa popolazione italiana: “le qualità proprie di un piemontese o di un lombardo, in confronto a quelle che caratterizzano un calabrese o un siciliano: maggior tenacia, precisione e calma nel primo, maggiore vivacità di pensiero, prontezza ed ardimento nel secondo. Le une e le altre sono proprietà ereditarie che caratterizzano le due sottorazze; esse formano il patrimonio costituzionale di ciascuna popolazione”.

Argomentazioni del genere fornirono giustificazioni teoriche per la politica di dominio su popolazioni ritenute naturalmente, e a questo punto anche scientificamente, inferiori. Posizioni del tutto simili prosperarono in quegli anni anche al di fuori dei regimi fascisti e nazisti.

Un altro recente libro, Africa as a Living Laboratory: Empire, Development, and the Problem of Scientific Knowledge 1870 – 1950, di Helen Tilley (Chicago University Press, 2011), racconta l’impatto dei progetti scientifici britannici sulle colonie di Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia, Nigeria e Ghana, cercando di dimostrare che l’intera impresa coloniale europea non sarebbe stata possibile senza l’avallo della scienza. Per capire in che senso, basta forse citare il discorso tenuto alla Camera di Commercio di Liverpool, nel 1902, dal dottor Ronald Ross, premio Nobel per la medicina – ripreso da The Conversation: il colonialismo è moralmente giustificato dalla superiorità della sanità e dell’igiene dei paesi colonizzatori, sosteneva Ross, e il ruolo della scienza è quello di perorare lo sforzo civilizzatore e modernizzatore. Dai paesi sottomessi è lecito prendere ciò che serve, tenendo sotto il tallone di ferro interi popoli: è il prezzo che devono pagare per il loro ingresso nella civiltà e nella modernità.

I rischi della decolonizzazione della scienza

Nel suo articolo, Roy fa proprie le argomentazioni di Chakrabarti e in parte solidarizza con gli attivisti di #ScienceMustFall. Dal suo punto di vista, quel vantaggio acquisito dai paesi occidentali durante secoli così decisivi per lo sviluppo della scienza non è mai stato colmato dal resto del mondo, a cominciare dalle ex colonie. Se nel Diciannovesimo e nel Ventesimo secolo le comunità che hanno forgiato le regole della scienza erano tutte europee, oggi la situazione non è molto cambiata. Per esempio, uno studio del 2009 dimostra che l’80% dei paper prodotti da ricercatori dei paesi dell’Africa Centrale sono collaborazioni con ricercatori stranieri. Di più, con la sola eccezione del Ruanda, tutti i paesi presi in esame hanno come principale partner scientifico l’ex colonizzatore. Nel caso del Camerun, inoltre, si è scoperto che nella maggior parte dei casi il ruolo dei ricercatori locali era quello di raccogliere i dati sul campo, mentre le analisi erano tutte appannaggio degli scienziati occidentali: lo schema raccontato da Chakrabarti per l’India di due secoli fa sembra ancora valido.

A studi come questo – e ce ne sono altri precedenti che portano a risultati simili – ci sarebbe da aggiungere lo squilibrio nella valutazione della qualità delle istituzioni di ricerca, valutate da enti tutti basati in Occidente; la fuga dei cervelli migliori dalle università delle ex colonie verso gli ex colonizzatori; la disparità economica tra i due mondi, che non favorisce lo sviluppo di ricerca di alto livello, per esempio, tecnologico nei paesi meno ricchi. Ma c’è un passo ulteriore che gli attivisti di Cape Town, e altri come loro, chiedono: uno sforzo da parte della comunità scientifica per comprendere dentro al novero delle conoscenze scientifiche non solo il contributo dimenticato di migliaia di collaboratori nel passato, ma anche un vero e proprio riconoscimento del ruolo giocato nell’avanzamento della ricerca di culture tradizionali. Qui sorgono nuovi problemi, che vanno decisamente oltre il riconoscimento di un passato dimenticato e toccano alle fondamenta cosa significhi “scientifico”. Roy mette in guardia i propri lettori dal rischio che assieme al sopruso colonialista si gettino anche istituzioni di comprovata efficacia, lasciando una porta aperta a concezioni religiose o superstizioni.