G li ingredienti per girare un film d’avventura ci sono tutti: un tesoro sepolto in fondo al mare concupito da avventurieri privi di scrupoli; un controverso governatore caraibico che si prodiga affinché il diritto del mare trionfi; lettere di corsa rilasciate da Paesi compiacenti che preferiscono non esporsi apertamente. L’elemento di rottura con gli innumerevoli franchise sui pirati è l’ambientazione: la vicenda non si svolge al largo di isole tropicali bensì nei gelidi abissi a migliaia di metri sotto la superficie. A spronare questi novelli cercatori di tesori non c’è nessun forziere di dobloni o smeraldi. La posta in palio è ben più attuale. I fondali oceanici sono infatti costellati di minerali e di altri elementi fondamentali per le transizioni energetica e digitale. In una società affamata di metalli preziosi e terre rare, la cui estrazione sulla terraferma è ambientalmente onerosa e politicamente delicata, quella terra di nessuno rappresentata dagli abissi oceanici oggi fa gola a molti. Anche perché, assicurano alcuni addetti ai lavori, potrebbe essere solamente questione di tempo ‒ poco ‒, prima che l’International Seabed Authority (ISA), un’agenzia indipendente affiliata alle Nazioni Unite e chiamata a normare il settore, conceda il via libera all’estrazione mineraria commerciale nelle acque internazionali.

L’antefatto

L’elettrificazione del sistema energetico mondiale, alimentata da fonti di energia rinnovabili, assorbe una quantità impressionante e disparata di materie prime. Lo stesso vale per l’altra grande rivoluzione della nostra epoca: quella digitale. Dai magneti permanenti delle pale eoliche ai motori elettrici delle automobili, passando per batterie e altri componenti che rendono piccoli e leggeri gli smartphone e i laptop, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro dipendono dal crescente impiego di una serie di elementi che, a ragion veduta, sono classificati come “critici” nell’approvvigionamento, per ragioni sia geologiche sia geopolitiche. Per esempio, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, la domanda di litio, cobalto, nichel, rame e neodimio aumenterà da 1,5 a 7 volte entro il 2030 nel tentativo di azzerare le emissioni nette di anidride carbonica.

In una società affamata di metalli preziosi e terre rare, la cui estrazione sulla terraferma è ambientalmente onerosa e politicamente delicata, quella terra di nessuno rappresentata dagli abissi oceanici oggi fa gola a molti.

Scavare a fondo

All’interno della propria zona economica esclusiva – approssimativamente fino a 200 miglia nautiche dalla costa (circa 370 chilometri) – gli Stati dispongono quasi liberamente delle riserve naturali, compresi i fondali marini. Qui vengono condotte attività estrattive longeve e rodate, basti pensare che le prime piattaforme petrolifere furono installate nel Golfo del Messico quasi un secolo fa, mentre il dragaggio dei diamanti dai fondali costieri iniziò in Namibia già negli anni Sessanta del secolo scorso. Tuttavia, con alcune eccezioni – alcune delle trivelle più recenti possono scendere sotto i duemila metri – le operazioni sono condotte in acque perlopiù superficiali, in genere limitate a poche centinaia di metri di profondità. Scavare più a fondo introduce sfide differenti: le profondità oceaniche sono tra gli ambienti più estremi del pianeta.

Negli ultimi anni un numero crescente di Stati, soprattutto nazioni oceaniane, ha condotto progetti pilota di estrazione dalle (proprie) acque profonde. Dato che gli idrocarburi sono stati i capostipiti del settore, la definizione di “acque profonde” è mutuata dagli standard dell’ingegneria petrolifera – per esempio quello statunitense e norvegese – che ne pongono il limite a profondità differenti ma sempre maggiori di 200 metri. Tuttavia, sono soprattutto le vaste distese abissali, solo vagamente regolamentate da convenzioni internazionali come quella sul diritto del mare (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) o il più recente trattato 30×30 per la tutela dell’Alto Mare, a interessare le aziende. Quella più promettente è la cosiddetta zona di Clarion-Clipperton (CCZ, Clarion–Clipperton Zone), un’enorme pianura abissale tra il Messico e le Hawaii. Più vasta dell’Unione Europea, la CCZ è una delle regioni più incontaminate e meno conosciute del pianeta, e si estende ben al di sotto dei 4000 metri di profondità nell’Oceano Pacifico.

I minerali più ambiti

I depositi abissali più promettenti sono di tre tipi. Il primo include le sorgenti idrotermali, attive o inattive, che riversano acqua geotermale lungo i confini delle placche tettoniche. Questi massicci camini sottomarini producono enormi depositi di solfuri ricchi di rame, zinco, piombo e oro.

La quantità totale di nichel e cobalto ricavabili dalla zona di Clarion-Clipperton potrebbe eguagliare o addirittura superare i relativi giacimenti sulla terraferma.

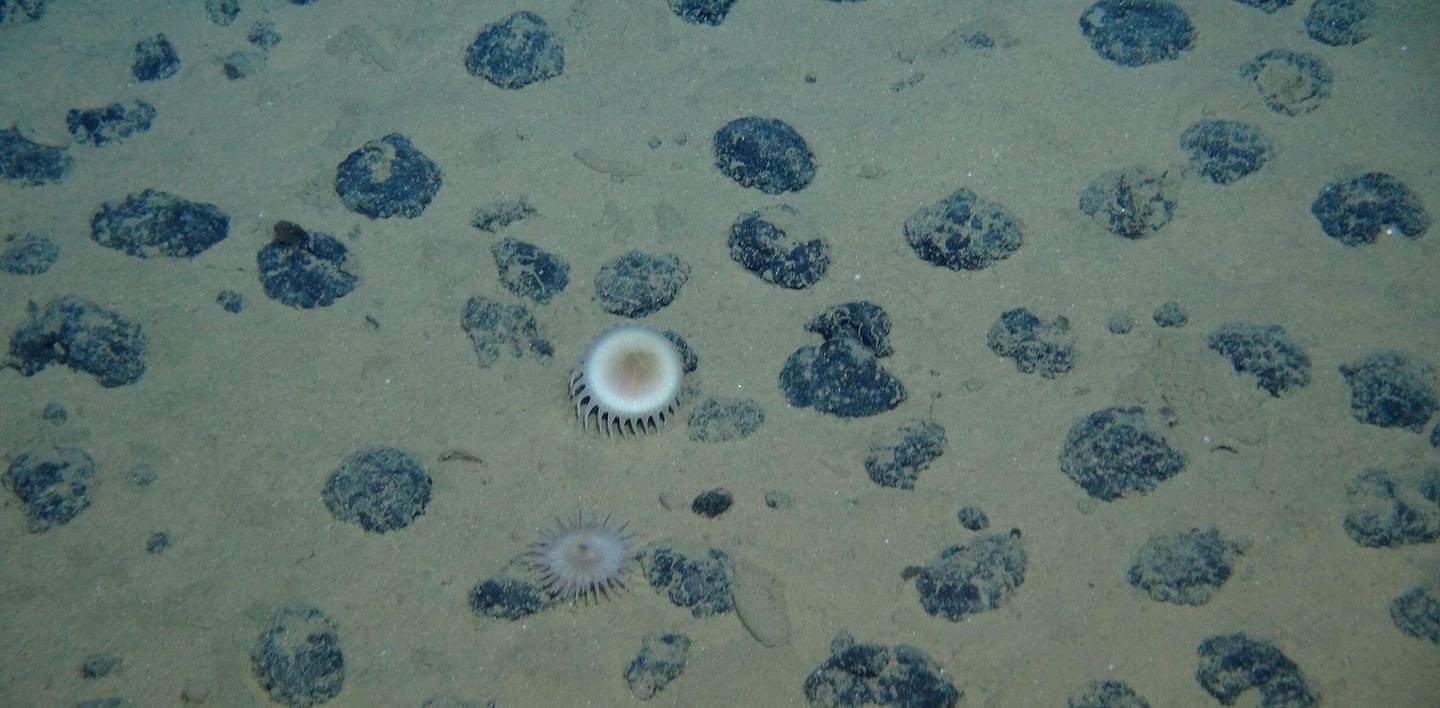

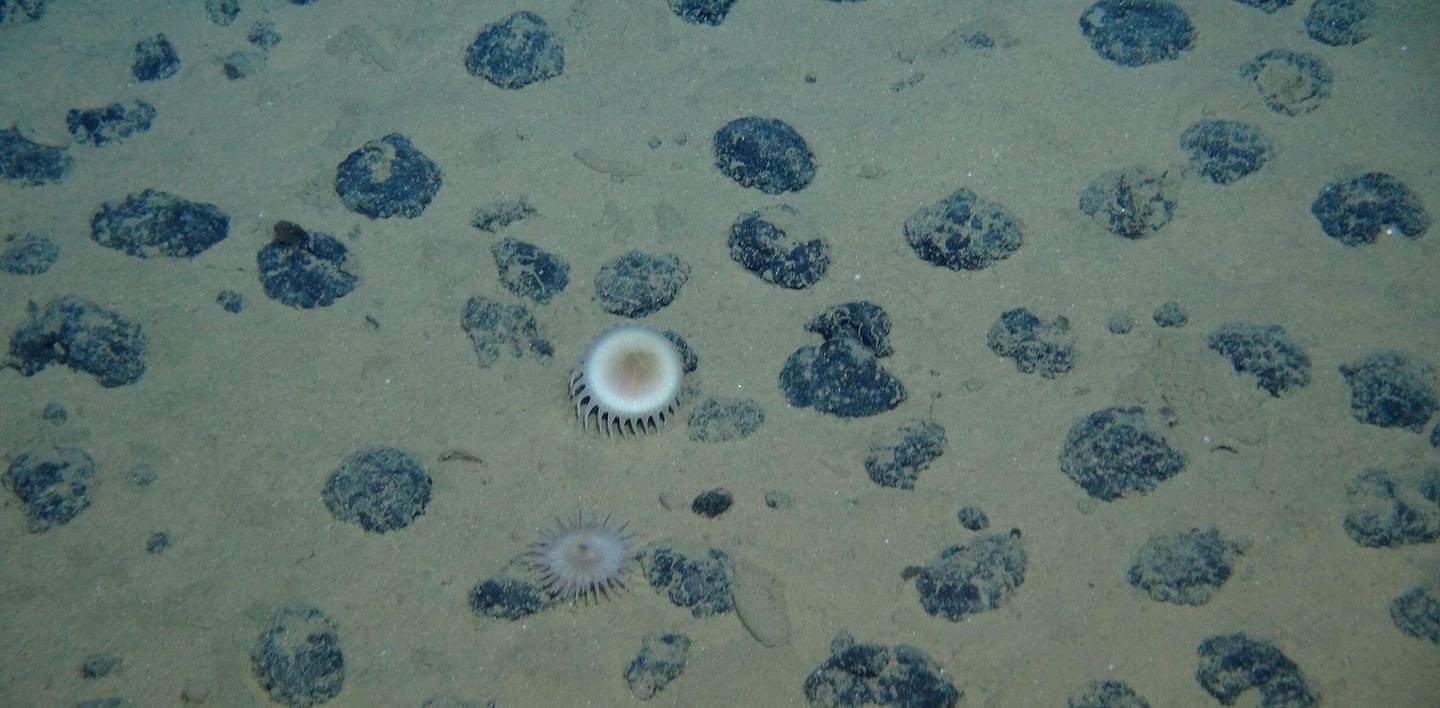

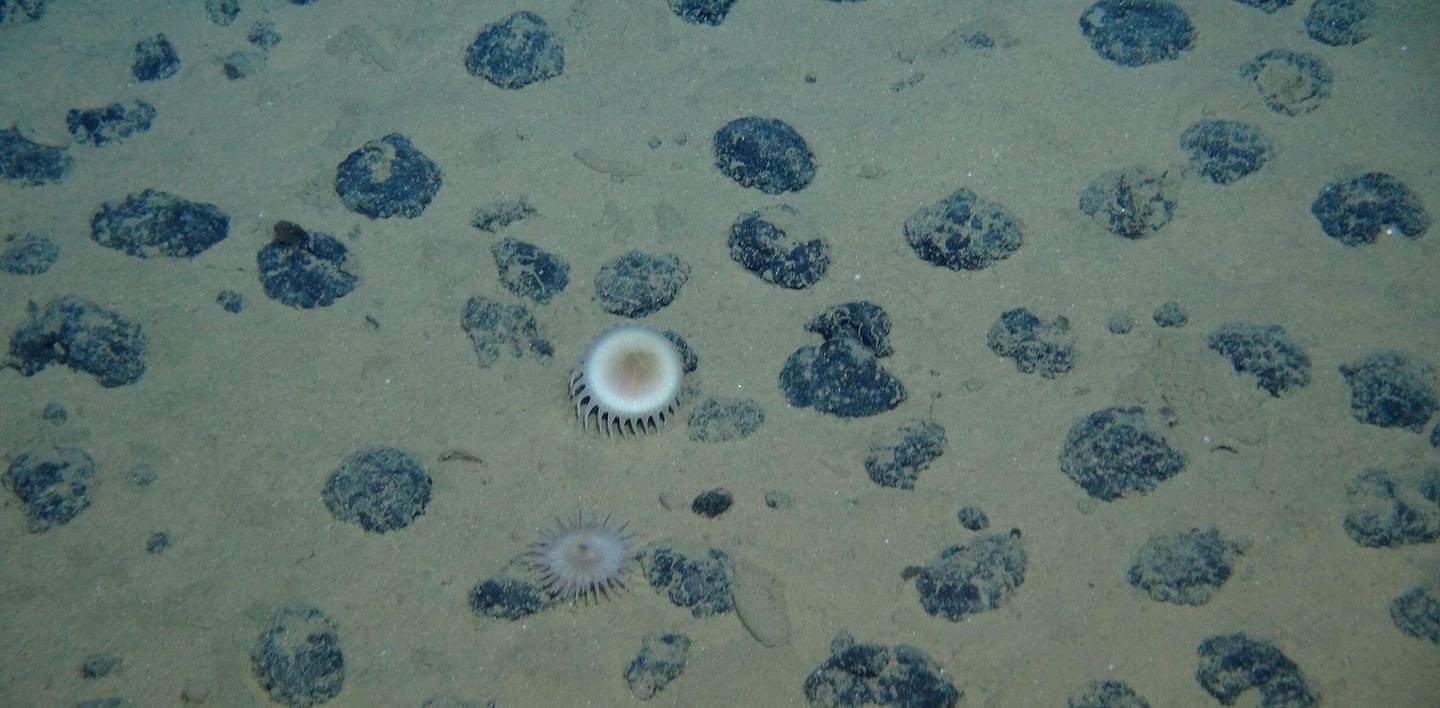

L’interesse per la CCZ – e in misura minore per il bacino del Perù e altre regioni remote dei tre oceani – è però dovuto all’abbondanza della terza tipologia di deposito: le sconfinate distese di noduli polimetallici posati, o solo leggermente sepolti, sui fondali tra i 4000 e i 6000 metri di profondità. Anche questi sassi scuri, delle dimensioni di un pugno, hanno milioni di anni. Si formano dalla lenta precipitazione dei metalli attorno a un frammento costituito da un pezzo di conchiglia, un dente di squalo o da altri detriti. L’anatomia dei noduli prevede strati concentrici di ossidi di manganese e di ferro. Ma il loro valore economico è costituito dal contenuto di nichel, rame, cobalto e di altri elementi in traccia come litio e terre rare. Secondo alcune stime, la quantità totale di materiali ricavabili dalla CCZ è ragguardevole tanto che, per elementi come il nichel o il cobalto, potrebbe eguagliare o addirittura superare i relativi giacimenti sulla terraferma.

La strategia per prelevare i noduli prevede l’impiego di robot raccoglitori controllati da remoto – ciascuno dei quali delle dimensioni di una mietitrebbiatrice – che raschino lo strato superficiale del fondale pompando i noduli in ampi tubi di risalita lunghi chilometri, fino a raggiungere le navi d’appoggio. Qui il materiale è setacciato e separato dal sedimento che invece viene scaricato in mare tramite un pennacchio.

L’impatto ambientale

Profondità e pressione estreme non costituiscono un reale ostacolo per lo sfruttamento degli abissi. La tecnologia di base, sviluppata per altri scopi o ambienti, è in buona parte già disponibile. Tuttavia, nonostante i massicci investimenti previsti sia da parte del settore pubblico sia di quello privato, le iniziative commerciali stentano a decollare. Gli smisurati costi iniziali e le basse quotazioni storiche dei minerali hanno finora alimentato la diffidenza degli investitori, ulteriormente frenati dalla mancanza di norme certe e dall’ostilità di scienziati, ambientalisti e comunità costiere.

Le attività estrattive tradizionali rilasciano in mare sostanze inquinanti, i rumori prodotti dagli impianti stordiscono gli organismi acquatici, le operazioni di dragaggio annichiliscono qualunque forma di vita, mentre il rilascio di sedimenti nella colonna d’acqua soffoca gli organismi.

In concomitanza con il crescente appetito minerario, e in parte grazie proprio a questo, nell’ultimo decennio gli studi sull’ecologia di queste regioni si sono moltiplicati, scardinando alcune delle nostre certezze. Se fino a non molto tempo fa gli abissi marini erano ritenuti dei deserti per la vita, quantomeno a confronto con le più produttive acque superficiali, oggi siamo consapevoli che esse rappresentano il più vasto spazio abitabile del pianeta. Esso ospita decine di migliaia di specie note ma alcune stime lasciano supporre che quelle ignote siano alcuni milioni. A conferma di quanto poco ne sappiamo tuttora, uno studio pubblicato nel luglio 2024 ha dimostrato il contributo fondamentale dei noduli polimetallici anche nel garantire la disponibilità di ossigeno sui fondali oceanici. Non stupisce perciò che le distese di noduli polimetallici costituiscano degli hotspot di abbondanza e diversità abissale, con gran parte della fauna che vive attaccata a essi o nei sedimenti immediatamente sottostanti.

C’è anche a chi piace

Che avvenga in mare o sulla terraferma, l’estrazione mineraria non è mai una faccenda pulita. E difficilmente potrà, un giorno, diventarlo. Tuttavia, con la richiesta di metalli e terre rare che cresce a un ritmo compreso tra il 3 e il 5% annuo, da qui al 2050 dovremo estrarre più metalli di quanti ne siano stati estratti finora nell’intera storia dell’umanità per sostenere la transizione energetica. Perciò, notano i favorevoli allo sfruttamento degli abissi, la vera incognita non è se aprire o meno nuove miniere. Ma dove. In quest’ottica, lo sfruttamento delle acque profonde rappresenta una valida alternativa all’apertura di nuove miniere sulla terraferma – o, più realisticamente, alla riduzione del loro numero.

Per sostenere la transizione energetica dovremo estrarre nei prossimi trent’anni più metalli di quanti ne siano stati estratti nella storia. La vera incognita non è se aprire o meno nuove miniere. Ma dove.

Non da ultimo, va considerato l’interesse di quei Paesi il cui sottosuolo è povero di risorse minerarie, come per esempio Giappone o Corea del Sud, ma nelle cui acque si trovano giacimenti enormi. Anche la Cina, Paese egemone nell’estrazione delle terre rare, sta dando priorità all’estrazione mineraria dai fondali marini investendo massicciamente in tecnologie e promuovendo l’esplorazione. Già nel 2016, il presidente Xi Jinping dichiarava che la nazione aveva il dovere di “mettere le mani sui tesori nascosti dell’oceano”. La conquista degli abissi piace anche nel vecchio continente: nel 2024 la Norvegia ha approvato l’esplorazione mineraria nelle proprie acque territoriali mentre il Regno Unito spinge per una celere approvazione dello sfruttamento minerario delle acque internazionali.

Chi controlla il controllore

Come detto, la giurisdizione sulle operazioni minerarie nei fondali oceanici è in capo all’International Seabed Authority (cioè l’autorità internazionale dei fondali marini) che ha sede a Kingston, in Giamaica, ed è composta dai 168 Stati membri che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare più l’Unione Europea. Fondata nel 1994, l’ISA ha disciplinato l’esplorazione di noduli polimetallici nelle acque internazionali già nel 2000. Tuttavia, nei due decenni seguenti, l’agenzia non è riuscita a partorire un regolamento sulla loro estrazione.

Le piane abissali non presentano alcuni dei rischi associati all’estrazione continentale come la devastazione di vasti territori, la deforestazione, l’inquinamento delle falde, l’espropriazione dei terreni alle popolazioni indigene.

Nel frattempo, nell’agosto 2024, l’assemblea dell’ISA ha rimosso il controverso avvocato britannico Michael Lodge dall’incarico di segretario generale per via dei suoi stretti legami con l’industria mineraria. Al suo posto, è stata eletta l’oceanografa brasiliana Leticia Carvalho, che ha promesso di impegnarsi a ricostruire la fiducia nell’agenzia e di voler improntare i negoziati sul principio di precauzione a tutela del mare. Un messaggio ben accolto dal fronte dei 32 Stati che chiede una moratoria sullo sfruttamento dei fondali marini in assenza di dati certi sul suo impatto. D’altro canto, notano alcuni esperti, ulteriori indugi da parte dell’ISA potrebbero rivelarsi controproducenti tanto quanto un disciplinare frettoloso. Considerati gli interessi in gioco, questa impasse potrebbe infatti spingere aziende e Stati a procedere in ordine sparso invece che all’interno dei paletti fissati da una regolamentazione internazionale univoca.

L’accettazione sociale

Il domani ci riserva dunque delle miniere sottomarine? Sebbene leggere il futuro sia prerogativa degli oracoli, emblematico è il fallimento di quello che avrebbe dovuto essere il primo progetto di estrazione mineraria in mare aperto, localizzato a 1600 metri di profondità nel mare di Bismarck, all’interno della zona economica esclusiva della Papua Nuova Guinea.

Nonostante il fallimento del primo progetto di estrazione mineraria in mare aperto, i governi e le imprese di deep-sea mining difficilmente rinunceranno ai tesori nascosti dei fondali.

Nel mare di Bismarck come altrove, il richiamo degli abissi non smetterà mai di ammaliare i marinai. Capitani d’impresa inclusi.