I l 10 ottobre del 1964, le prime immagini televisive trasmesse negli Stati Uniti attraverso un satellite geostazionario, Syncom 3, sono la realizzazione di una profezia enunciata meno di vent’anni prima da Arthur C. Clarke, uno dei più celebri scrittori di fantascienza di tutti i tempi: nel 1945, infatti, in un saggio dal titolo “Extra-Terrestrial Relays. Can Rocket Stations Give World-Wide Radio Coverage?” ipotizzava che fosse possibile mettere in orbita dei ripetitori che avrebbero permesso una copertura radio globale diffondendo il segnale dallo spazio.

Clarke lo prevede con dodici anni di anticipo anche rispetto al lancio dello Sputnik, che dà inizio alla corsa per lo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Quello che non immagina è quali crucci saranno generati dai satelliti geostazionari, con riverberi ancora presenti nell’ambito della diplomazia spaziale: molti dei Paesi che sgomitano per un ruolo dominante nello spazio extra-atmosferico sono infatti accusati di mettere in atto politiche coloniali predatorie.

I satelliti all’ombra della corsa allo spazio

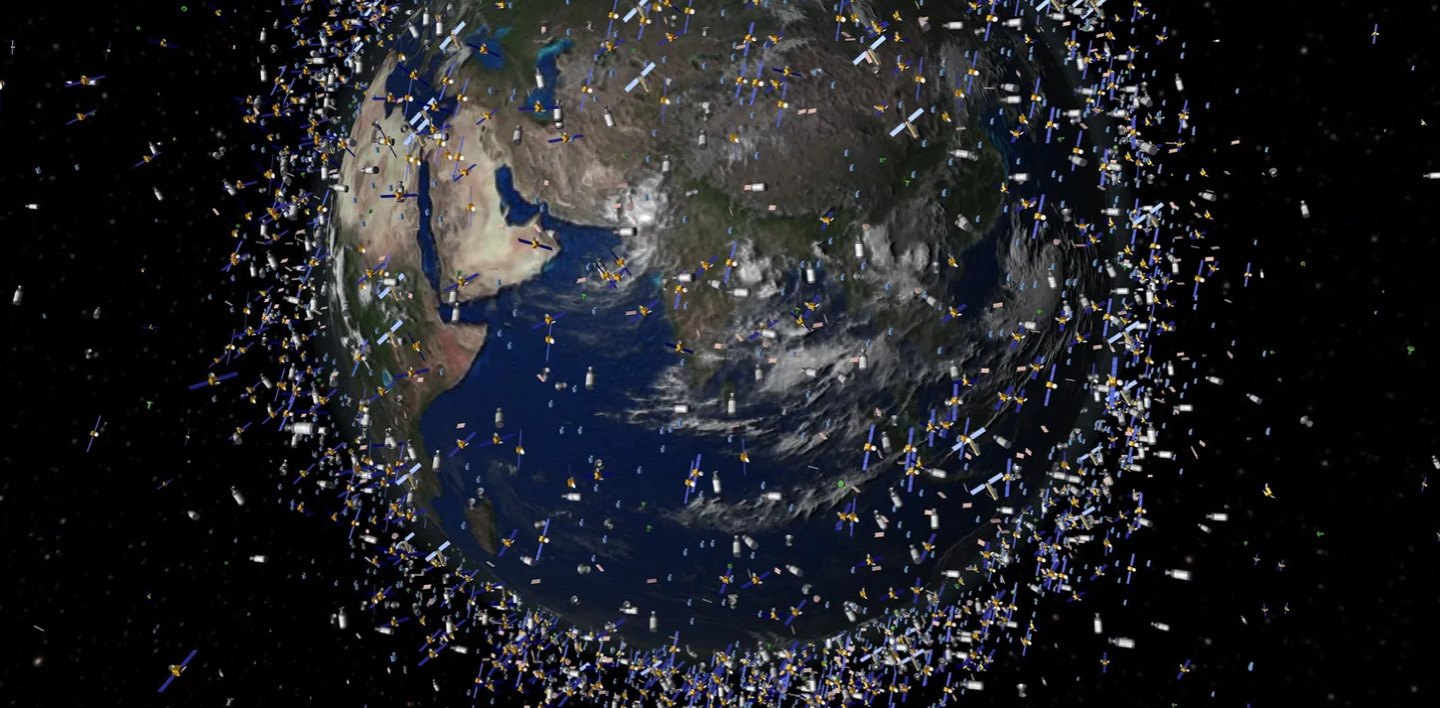

In astronautica, gli anni Sessanta del secolo scorso sono celebri per la lotta per la supremazia dello Spazio. Ma all’ombra di risultati epocali come l’allunaggio del 1969, anche al di fuori di USA e URSS si sviluppa un vera e propria industria satellitare diffusa, almeno nei Paesi più ricchi. L’Italia lancia il suo primo satellite, il San Marco, nel 1964. L’anno successivo è il turno della Francia e il 1967 dell’Australia. Seguono Germania (1969), Giappone (1970) e anche un Paese ancora principalmente agricolo e tecnologicamente arretrato come la Repubblica Popolare della Cina (1970). Nel giro di pochi anni, il cielo si popola di satelliti che hanno funzioni soprattutto di telecomunicazione, sulla scia delle previsioni di Clarke. Nel contesto della Guerra Fredda, lanciare i propri satelliti è una prova muscolare di potenza: servono, come Syncom 3, per scopi civili, ma soprattutto per motivi militari.

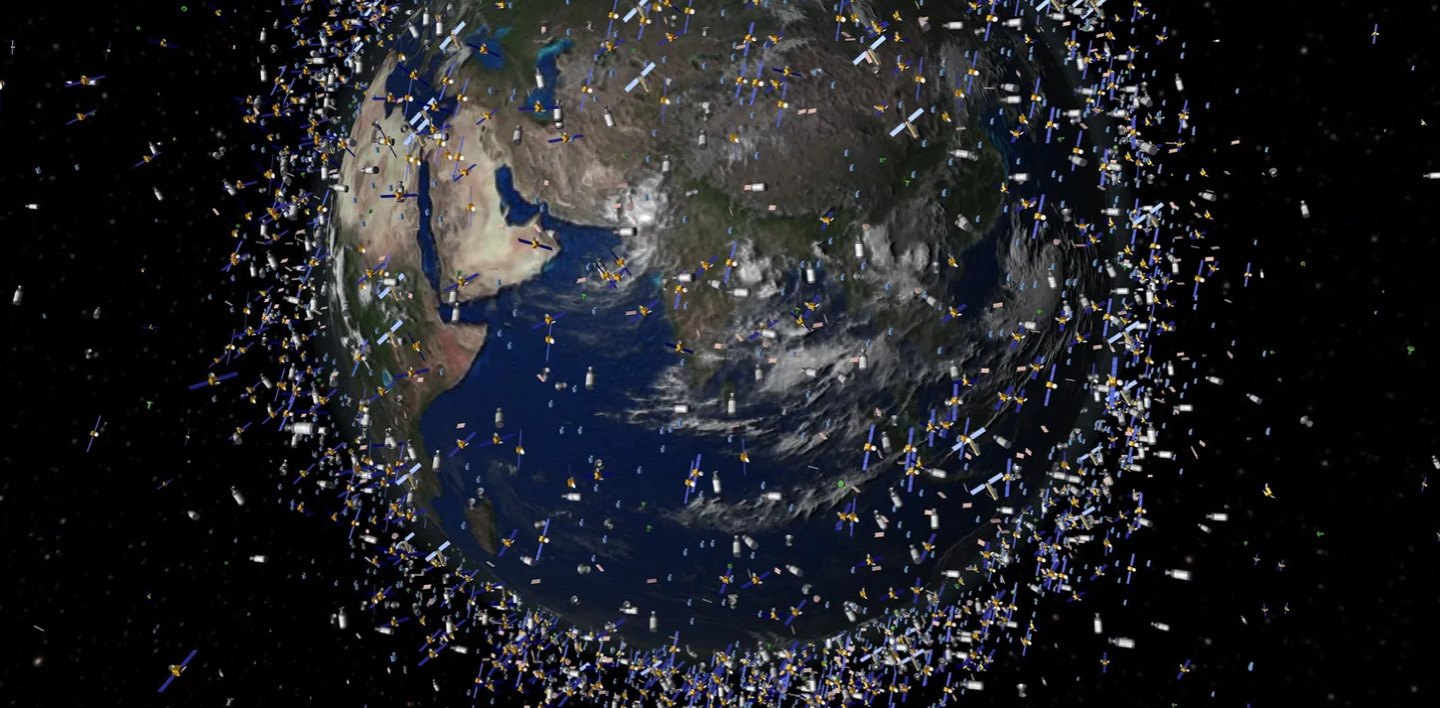

Le orbite geostazionarie si concentrano sopra la fascia equatoriale del nostro pianeta, fatto che le rende una ‘risorsa naturale limitata’.

Nel 1973, il delegato ivoriano all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’organizzazione internazionale con sede a Ginevra che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell’uso delle onde radio, sottolinea il divario tecnologico tra i paesi Occidentali, in larga parte ex potenze coloniali a vario livello, e le nuove nazioni, come la Costa d’Avorio, resasi solo recentemente indipendente dalla Francia. Nella sua mozione presentata alla conferenza di Malaga-Torre Molinos, il delegato sottolinea come un mancato intervento in questo settore non potrà far altro che allargare il divario tra le nazioni ricche e la nazioni povere del mondo, rendendo di fatto sempre più difficile accedere allo spazio per chi non l’abbia già fatto.

La preoccupazione di Paesi come la Costa d’Avorio riguarda, in particolare, alcune orbite satellitari che hanno una caratteristica distintiva interessante. Si tratta delle orbite geostazionarie, ovvero quelle orbite circolari ed equatoriali situate a un’altitudine tale (circa 37.590 km) per cui il periodo di rivoluzione di un satellite che la percorre coincide con il periodo di rotazione della Terra. In altre parole, a differenza di qualsiasi altro satellite che “passa” sopra le nostre teste in determinati momenti del giorno, un satellite geostazionario staziona sempre sopra lo stesso punto. Questo significa, tra l’altro, che non serve ricalibrare le antenne di continuo, assicurando una trasmissione migliore e costante del segnale. L’aspetto più rilevante è proprio che questo tipo di orbite si concentra sopra la fascia equatoriale del nostro pianeta, fatto che le rende, in accordo con una dichiarazione dell’ITU del 1973, una “risorsa naturale limitata”.

I firmatari della Dichiarazione di Bogotà sostengono che la governance dello spazio definita e portata avanti dalle maggiori potenze economiche supporti un ordine neocoloniale.

Nel 1976 i rappresentanti di Ecuador, Colombia, Congo, Zaire (dal 1997 Repubblica Democratica del Congo), Uganda, Kenya, e Indonesia si incontrano a Bogotà e preparano un documento in cui si oppongono alle decisioni in ambito spaziale dai Paesi più ricchi e dalle organizzazioni internazionali. Come ricostruiscono le ricercatrici Nina Wormbs e Lisa Ruth Rand, i firmatari della Dichiarazione di Bogotà sostengono che la governance dello spazio definita e portata avanti dalle maggiori potenze economiche “supporti un ordine neocoloniale” (Techno-Diplomacy of the Planetary Periphery, 1960s–1970s, in History of the International Telecommunication Union, 2020). La Dichiarazione, raccontano sempre le due autrici, sostiene “che le orbite geostazionarie rappresentano una risorsa unica e distinguibile dalle altre zone dello spazio e dalle altre orbite”. Incidentalmente, come già ricordato, si tratta di una risorsa che è presente solamente sopra i loro territori e non sopra i territori dei Paesi più ricchi dell’emisfero settentrionale. Per citare Marcello Coradini, ricercatore nel settore dell’esplorazione robotica dello spazio, “negli anni Settanta gli Stati Uniti e la NASA hanno ormai un vantaggio incolmabile nel campo dell’esplorazione planetaria […]. Il sistema solare sembra il [loro] giardino di casa. Un giardino ben recintato, dove a nessun altro è permesso entrare” (da Le Scienze dell’agosto 2021).

Il diritto nello spazio

“La Dichiarazione di Bogotà è, nei fatti, una continuazione di una discussione cominciata circa un decennio prima all’interno dei tentativi di definire le varie parti dello spazio in ambito del diritto internazionale”, spiega Lisa Ruth Rand, oggi al Dipartimento di Storia del California Institute of Technology. Il punto di riferimento fondamentale è il Trattato sullo spazio extra-atmosferico entrato in vigore nel 1967, nato in seno alle Nazioni Unite in seguito allo sviluppo dei missili balistici intercontinentali e dello sviluppo dell’industria satellitare. “La regola fondamentale”, racconta Fabio Tronchetti, esperto di diritto spaziale italiano in forza alla Beihang University di Pechino, “che esclude la possibilità per qualsiasi Stato di appropriarsi dei corpi celesti”. La preoccupazione era la possibilità che una delle potenze militari dell’epoca potesse decidere di installare postazioni di lancio missilistiche in orbita. “Il Trattato, però, non dice nulla delle risorse naturali, per esempio quelle della Luna”, lasciando margine per diverse possibili interpretazioni. “Lo spirito del Trattato del 1967 e del successivo Trattato sulla Luna del 1979 è che lo spazio e il nostro satellite naturale sono patrimonio comune dell’umanità”, continua Tronchetti, “e in quanto tali non possono divenire parte di uno Stato”. Da notare che il Trattato sulla Luna a oggi è stato firmato solo da un pugno di Paesi, nessuno dei quali con un programma spaziale concreto.

Il Trattato sulla Luna è stato firmato solo da un pugno di Paesi, nessuno dei quali con un programma spaziale concreto.

Proprio sull’idea che lo spazio sia una risorsa comune si basano, in parte, le richieste dei Paesi che negli anni Settanta si liberano del giogo coloniale. In quel decennio “si afferma un nuovo ordine mondiale a livello politico ed economico”, conclude Tronchetti, “e lo spirito è di cercare di offrire a tutti i Paesi uguali opportunità di sviluppo e progresso, anche in campo spaziale”. Il problema, sottolineato proprio dai Paesi ex-colonia, è il divario tecnologico ed economico che, se non viene bilanciato, non può far altro che allargarsi. Anche il regolamento dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la messa in orbita di un nuovo satellite permette, in teoria, a qualunque Paese di avere le stesse opportunità di partenza. Si fa una richiesta indicando dove lo si intende situare, quando verrebbe lanciato e una serie di altri parametri. L’Unione verifica che non ci siano problemi di interferenza ed eventualmente accorda il permesso di lancio. Ma il permesso è valido solo per una finestra di 4 o 5 anni, oltre i quali il permesso svanisce, per evitare richieste fasulle che possano creare un mercato secondario di vendita dei permessi.

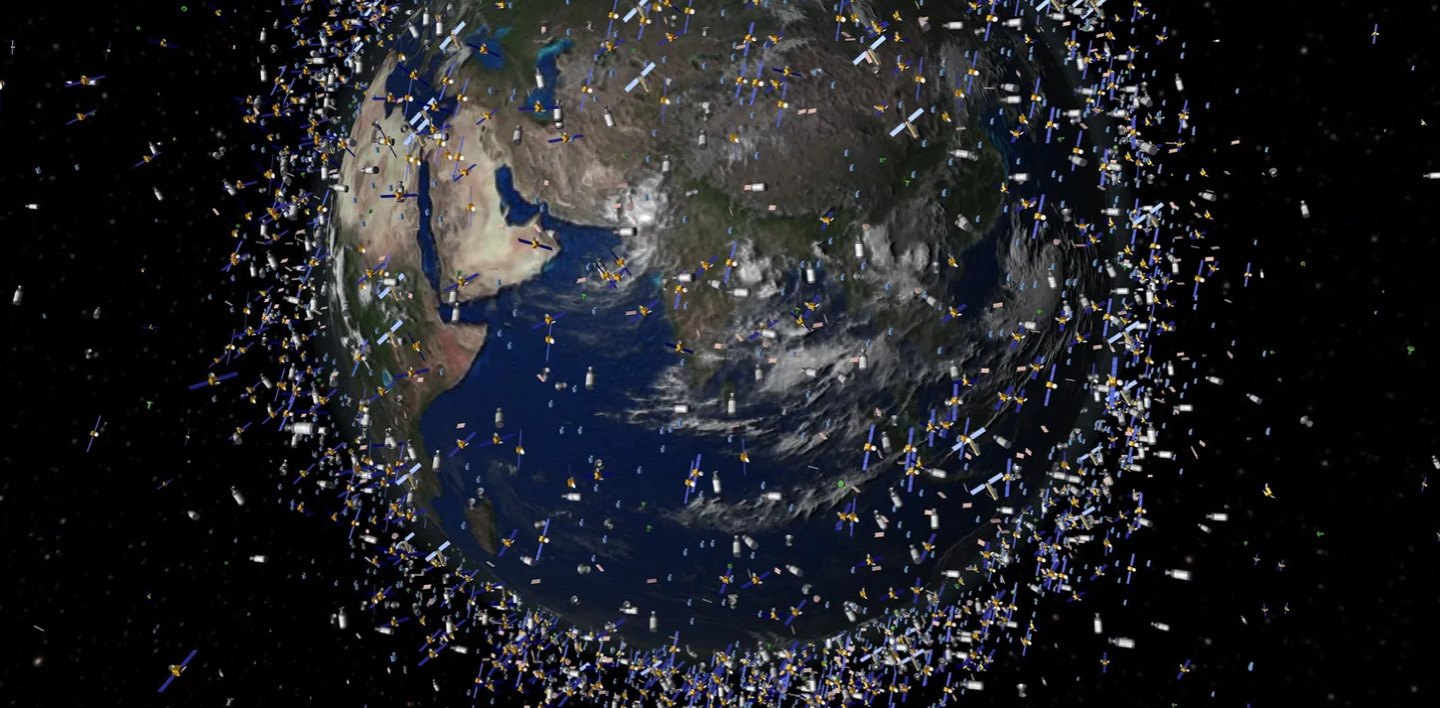

Dei Paesi presenti a Bogotà nell’ottobre 1976, solo uno – l’Indonesia – aveva reali capacità di lancio di un satellite: Palapa A1 era stato messo in orbita solamente pochi mesi prima, l’8 luglio. Tutti gli altri convenuti erano lontani dallo sviluppo di tale capacità e, anzi, a oggi nessuno di quei paesi ha un programma spaziale autonomo. C’era la preoccupazione che in un futuro prossimo, vista la natura limitata delle orbite geostazionarie, quando tali capacità sarebbero state sviluppate, non ci sarebbe più stato – letteralmente – lo spazio per mettere in orbita i propri satelliti. Ma c’è anche qualcos’altro in gioco, e per capirlo bisogna pensare alla geopolitica di quegli anni.

I muscoli dei dittatori e la frattura ancora da sanare

“Guardando la lista dei firmatari, una caratteristica che accomuna questi paesi in contesti continentali così diversi”, ci racconta Gabriella Chiaramonti, storica della contemporaneità dell’Università di Padova ed esperta di processi politici e istituzionali latinoamericani, “è l’essere governati da dittature e molti sono anche Paesi non allineati”. Paesi, cioè, che all’adesione al blocco occidentale o al blocco sovietico preferirono cercare una terza strada. Per questi giovani Paesi, spesso da poco diventati indipendenti, la Dichiarazione di Bogotà è un tassello del tentativo di costruire una propria posizione autonoma a livello internazionale. E quando Suharto, il dittatore dell’Indonesia, riesce a mandare in orbita un satellite è motivo di prestigio internazionale, esattamente con la stessa logica per cui lo era mandare gli uomini sulla Luna o le sonde verso i pianeti del Sistema Solare.

La Dichiarazione di Bogotà rifiuta implicitamente il principio per cui lo spazio extra-atmosferico sarebbe patrimonio dell’umanità tutta.

Ma se, da una parte, Colombia, Ecuador e gli altri rivendicano un proprio posto nelle discussioni internazionali, la Dichiarazione di Bogotà rifiuta implicitamente il principio per cui lo spazio extra-atmosferico sarebbe patrimonio dell’umanità tutta. Anzi, sostengono che lo spazio sopra il proprio territorio sia di loro esclusiva competenza. “I governi militari e dittatoriali che partecipano alla Dichiarazione”, spiega Rand, “sono preoccupati dalla possibilità che i satelliti geostazionari vengano utilizzati per spiarli e per diffondere nei loro Paesi propaganda contraria al regime”. Per questo motivo, “nonostante il deficit tecnologico dell’epoca”, aggiunge Chiaramonti, “gli oggetti in orbita geostazionaria vengono considerati come se si muovessero all’interno del territorio nazionale: da un punto di vista dei nazionalismi, è una affermazione della sovranità dello Stato”.

La Dichiarazione di Bogotà non ha mai ottenuto risultati di alcun genere nell’ambito della diplomazia dello spazio, ma come conferma Rand, che ha studiato lungamente i documenti dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e delle conferenze sullo spazio delle Nazioni Unite, “è un tema che ritorna direttamente o indirettamente in continuazione”. Da una parte, ci sono i Paesi tecnologicamente più avanzati che tendono a ignorare richieste di questo tipo, appellandosi soprattutto all’idea che lo spazio sia di tutti. Dall’altra c’è, oggettivamente, una certa vaghezza rispetto a cosa si possa intendere per “spazio extra-atmosferico”: dove finisce l’atmosfera e dove invece comincia lo spazio propriamente detto?

A complicare ulteriormente le cose, oggi ci sono gli attori privati: non sono più solamente gli Stati a mettere in orbita oggetti di varia natura. Tecnicamente, i privati devono chiedere a uno Stato di fare richiesta all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni al loro posto per lanciare un satellite, ma di certo le diverse visioni dello spazio e del suo potenziale utilizzo emerse negli anni Settanta non hanno ancora trovato una sintesi condivisa. E l’opinione di Rand e di altri osservatori esterni, che sostengono che lo status quo in materia sia di fatto una continuazione di una politica coloniale, non è campata in aria.