M ia madre ha iniziato a lavorare con i computer alla fine degli anni Settanta, quando era una ragazza di poco più di vent’anni. Laureata in Fisica con indirizzo cibernetico, quando ancora in Italia la parola “informatica” non era ammessa tra i ranghi delle discipline accademiche, lavorava a stretto contatto con un IBM System/370, un potente mainframe custodito in uno stanzone di 150 metri quadri nel seminterrato dell’edificio del Centro Nazionale delle Ricerche di Milano in via Bassini 15. “Per la prima volta avevo a che fare con un computer, ma in realtà il computer non lo vedevo”, mi racconta. “Vedevo solo un’enorme stampante e una macchina infernale che perforava schede. La CPU era enorme, stava in un altro edificio e occupava un’intera stanza. Per cui” – ci tiene molto a specificarlo – “non esisteva questo concetto unitario dell’oggetto-computer. C’era un’entità: un deus ex machina a cui arrivavano le informazioni che io scrivevo in modo ben poco diretto e trasparente.”

Oggi mia madre è una professoressa universitaria e, da quasi vent’anni, insegna e fa ricerca nell’ambito dei Sistemi Intelligenti. A partire dagli anni Novanta, ha partecipato all’esplosione delle intelligenze artificiali dopo quello che nella storia dell’informatica è ricordato come un “grande inverno” e che, grazie al lavoro di molte scienziate come lei, è sbocciato in una grande primavera. Quando le chiedo di parlarmi di com’è stato vivere in prima persona l’alba di questa rivoluzione tecnologica, mi aspetto, un po’ ingenuamente, di ascoltare la storia di una grande impresa collettiva, in cui un gruppo di scienziate e scienziati ribelli ha sfidato le convenzioni accademiche per realizzare il sogno di riprodurre tecnologicamente l’intelligenza. Ma ben presto mi accorgo che lei non ha nessuna storia umana da raccontarmi: l’intelligenza artificiale, sembrerebbe, si è insinuata silenziosamente nei buchi delle schede perforate e tra le righe del codice, senza che nessuno avesse deliberatamente deciso di crearla. La storia che mi racconta ha altri protagonisti: non scienziati ma macchine, algoritmi, interfacce.

Plant è interessata ai processi tecnologici che le donne hanno messo in moto, al rapporto di questi processi con il problema, filosofico e politico, dell’identità e della differenza.

A un primo impatto, il libro di Sadie Plant Zero, Uno. Donne digitali e tecnocultura, edito per la prima volta nel 1997 da Fourth Estate e da poco pubblicato in italiano da LUISS University Press, è un saggio narrativo sul ruolo delle donne nella storia delle tecnologie computazionali. Com’è noto, del resto, la storia dell’informatica è una storia in gran parte femminile. Dalla figura quasi profetica di Ada Lovelace – la visionaria studiosa vittoriana che, con il supporto del matematico Charles Babbage, concepì il progetto della prima macchina computazionale –, fino alle “donne calcolatrici” – Klára Dán von Neumann, Joan Clarke, Betty Jennings e molte altre che durante la Seconda guerra mondiale programmarono i primi computer –, per arrivare a Grace Murray Hopper – che per prima tra i suoi colleghi uomini riconobbe l’importanza del software –, le donne hanno giocato un ruolo imprescindibile nello sviluppo della moderna computer science.

Anche al centro della storia che Sadie Plant vuole raccontare in Zero, Uno, tuttavia, non ci sono tanto le donne. In un certo senso, anzi, leggere questo saggio come il semplice resoconto del contributo delle donne all’informatica, o come una rassegna di “grandi protagoniste” capaci di sfidare gli stereotipi sessisti del loro tempo, vorrebbe dire travisarlo del tutto. Plant è interessata piuttosto ai processi tecnologici che le donne hanno messo in moto, e al rapporto di questi processi con il problema, filosofico e politico, dell’identità e della differenza. In più, la prospettiva di Zero, Uno, è bene specificarlo subito, è radicale: la tecnologia non è intesa come uno strumento al servizio e sotto il controllo degli esseri umani, ma piuttosto come un insieme di processi autonomi che, attraverso una serie di operazioni umane intenzionali o fortuite, riescono a “retro-ingegnerizzare” – parole dell’autrice – la loro stessa esistenza.

“La prevalenza di questi movimenti all’indietro è uno dei motivi per cui la storia della tecnologia – e in realtà la storia di tutto – è sempre infestata da meravigliose lacune, misteri ed enigmi”, scrive Plant nelle prime pagine del suo libro.

Nessun racconto potrà mai sperare di dar conto dei vantaggi tattici conquistati dalle sovversioni del tempo lineare. I nomi e le date e le grandi conquiste di quella Read Only Memory che chiamiamo storia possono godersi i loro quindici kilobyte di fama digitale sull’ultimo CD enciclopedico, ma quelli che si autoproclamano padri fondatori, punti di origine e momenti decisivi non fanno altro che distogliere l’attenzione dai processi sempre in atto, le variazioni continue che fanno la differenza.

Questa prospettiva, che concede ai corpi tecnologici un larghissimo margine di autonomia, è, secondo Plant, inerentemente femminista, per via della sua capacità di mettere in crisi la prassi patriarcale di stabilire genealogie certe e gerarchie rigide in cui l’oggetto tecnologico è sempre sottomesso al soggetto umano che l’ha prodotto.

Uno dei capisaldi del pensiero di Plant, infatti, è proprio quello di sovvertire la relazione di dominio tra soggetti e oggetti, macchine e organismi, in accordo con la filosofia cyberfemminista che si è affermata tra gli anni Ottanta e Novanta a partire dal celebre Manifesto Cyborg di Donna Haraway, di cui Plant fu da subito un’entusiastica sostenitrice. L’idea del cyberfemminismo era quella di recuperare la cibernetica, cioè la disciplina che a partire degli anni Quaranta si dedicò a formalizzare il funzionamento degli automi, per contestare il confine rigido tra natura e cultura: tutti i corpi, siano essi naturali o tecnologici, funzionano secondo gli stessi principi di feedback che ne regolano l’auto-organizzazione, e possono dunque partecipare a un unico sistema integrato. Scrive Plant:

Questi nuovi sistemi comprendono un numero letteralmente infinito di componenti, come sono infiniti i livelli di organizzazione interconnessi nei quali essi operano. Simili sistemi non sono composti soltanto da un paio di cicli di feedback e da un organo di controllo, bensì da una miriade di componenti troppo complessi e numerosi per essere elencati.

A partire dagli anni Novanta, in effetti, anche l’informatica ha lasciato largo spazio ai processi di auto-organizzazione. “L’approccio logico, simbolico, ha ritardato i progressi dell’intelligenza artificiale”, racconta ancora mia madre. Viceversa, l’approccio connettivista, che privilegia le reti neurali e si focalizza sulla loro capacità di riconoscimento di pattern complessi, costituiva un’alternativa rivoluzionaria all’approccio simbolico che aveva predominato durante tutto il ventesimo secolo, e che prevedeva di ridurre l’intelligenza a una collezione di rigide regole logiche. “La sorella messa a tacere, la gemella oscura, svanì in un mondo tutto suo. E adesso, a quanto pare, è tornata”, scrive Plant. E se, nel 1997, le reti neurali continuavano “a scontrarsi con l’ostilità di una comunità scientifica impegnata nella ricerca sull’intelligenza artificiale canonica”, oggi le profezie di Sadie Plant sembrano essersi avverate.

Schermi, specchi, tessuti

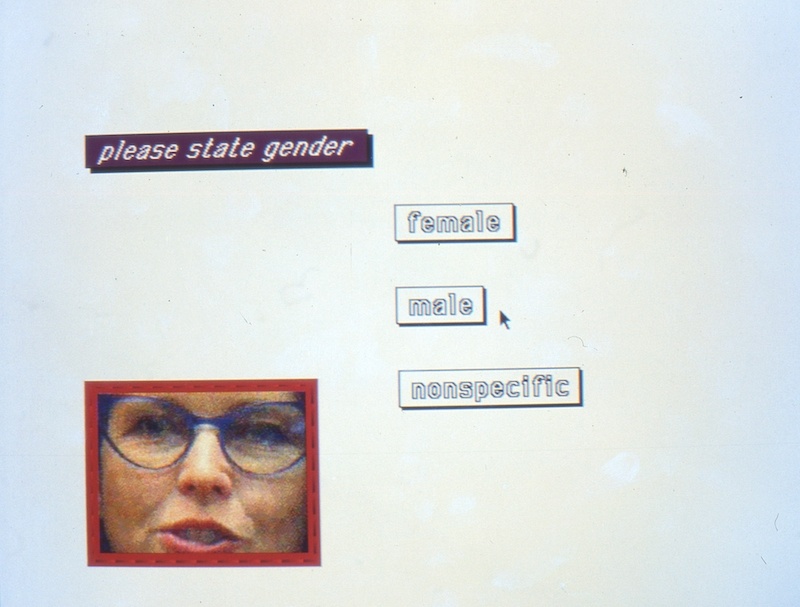

La differenza più evidente quando si confrontano i moderni personal computer con le prime macchine computazionali consiste soprattutto in un’evoluzione delle loro interfacce. “L’interfaccia che utilizzavo era veramente complessa”, ricorda mia madre. “Bisognava incastrare una scheda, farla muovere meccanicamente, e poi pigiare sulla tastiera dei tasti che scrivevano in termini di buchi quello che il computer avrebbe interpretato come istruzioni. Se non numeravi le tue schede e il pacchetto cadeva per terra, non c’era modo di riordinarle e il programma era da buttare. Poi si passava a un rumorosissimo lettore di schede: dopo un giorno o due usciva un enorme tabulato dove si leggeva il programma scritto ed eventualmente l’esecuzione richiesta. Per me, questo era il computer.”

Uno degli aspetti più interessanti dell’informatica contemporanea è la tendenza all’occultamento delle interfacce. Se agli albori delle tecnologie informatiche per comunicare con un computer era necessario passare attraverso una serie di operazioni materiali onerose, che permettevano la difficile traduzione del linguaggio umano in un’informazione comprensibile per la macchina, oggi siamo circondati da sistemi tecnologici a misura d’uomo, che comprendono e parlano la nostra stessa lingua. Ma se l’interfaccia dei moderni dispositivi tecnologici si è fatta così sottile da apparirci quasi invisibile, i processi materiali sottesi alle tecnologie che utilizziamo continuano, da sempre, a lavorare nell’ombra. “La cosiddetta storia della tecnologia è anche un processo di microingegneria che modifica costantemente la nostra percezione”, osserva Plant, “a dispetto di tutte le fantasie su vite disincarnate, paradisi criogenici, e popolazioni incorporee che hanno accompagnato la diffusione dei computer”.

Il motivo per cui le tecnologie computazionali sono state, e sono tutt’ora, così interessanti per il pensiero femminista va ricercato proprio nella natura delle loro interfacce, cioè nel modo in cui queste tecnologie utilizzano i supporti materiali per produrre e riprodurre l’informazione. Zero, Uno è attraversato da una profonda riflessione sulla tessitura, che, in virtù della specifica relazione che instaura tra materia e linguaggio, costituisce il modello per un approccio intrinsecamente femminista alla tecnologia. L’analogia tra tessitura e computazione è, in prima battuta, dovuta soprattutto a ragioni storiche: il progetto per la prima macchina computazionale di Lovelace e Babbage, la Macchina Analitica, fu proprio il telaio di Jacquard, che, come le prime macchine computazionali, si affidava alle schede perforate per codificare e riprodurre automaticamente una varietà pressoché infinita di disegni geometrici.

Ma il punto cruciale è il fatto che, nella tessitura, la matrice del tessuto – l’insieme dei fili che lo costituiscono – partecipa attivamente, attraverso il suo intreccio, alla produzione dell’immagine, in modo che non sia più possibile separare l’immagine dal processo materiale che l’ha generata. Viceversa, la scrittura o la pittura instaurano un altro tipo di rapporto con la matrice, in cui l’immagine impressa sulla carta o sulla tela appare indipendente dal substrato su cui è rappresentata. In questo senso, i computer, con le loro interfacce complesse e interattive, offrono, come la tessitura, l’opportunità di un ribaltamento della relazione ordinaria tra informazione e materia, immagine rappresentata e substrati di rappresentazione. Citando Sadie Plant:

Sia le tele sia la carta riducono la complessità della tessitura al materiale grezzo sul quale i segni e le immagini vengono imposti: le stoffe dalle quali un tempo emergevano motivi intessuti diventano ora sfondi, matrici passive sulle quali le immagini vengono impresse e poi interpretate, come dall’alto. Le immagini non sono più contenute all’interno della stoffa, ma tracciate sulla sua superficie dalle penne e dai pennelli […] E laddove un tempo il tessuto costituiva sia il processo sia il prodotto, ora le immagini sono separate dalle matrici alle quali un tempo erano intrinseche. L’artista vede solo la superficie di una rete che viene progressivamente coperta; la carta che l’autore guarda dall’alto non ha voce in capitolo rispetto alla scrittura che supporta.

Per contestualizzare questa riflessione sui processi di rappresentazione e sulle loro matrici, dobbiamo risalire al pensiero di Luce Irigaray, una teorica femminista tra le più influenti del secolo scorso a cui Sadie Plant fa ampiamente riferimento in Zero, Uno. In Speculum. Dell’altro in quanto donna, pubblicato nel 1974, Irigaray sviluppa una critica radicale del concetto di rappresentazione, che, sostiene, è stato alla base del pensiero occidentale a partire dalla filosofia antica.

La rappresentazione, che permette la riproduzione del soggetto maschile patriarcale, è fondata su un’operazione di occultamento di tutti i processi materiali che la rendono effettivamente possibile, allo stesso modo in cui un’immagine dipinta occulta la tela su cui viene rappresentata generando l’illusione di esistere indipendentemente da qualsiasi supporto. In questo contesto, Irigaray si sofferma sulla funzione dello specchio: se una superficie riflettente liscia ci permette di costruire un’immagine, in realtà illusoria, di noi stessi come soggetti, lo speculum, una tecnologia ginecologica basata sull’utilizzo di uno specchio concavo, ci ricorda invece che ogni processo di rappresentazione è, in realtà, sempre deformato dalla natura dell’interfaccia materiale che lo rende possibile. L’obiettivo che il femminismo deve perseguire, dunque, è quello di restituire agentività ai substrati nascosti della rappresentazione – primo tra tutti il corpo femminile – per contrastare quello che Irigaray definisce “l’imperativo storico: nascondere la trama, celare la tela, tenere lo sfondo fuori dall’immagine permettendogli di manifestarsi solo all’interno della cornice”.

Zero, Uno è attraversato da una profonda riflessione sulla tessitura, che, in virtù della specifica relazione che instaura tra materia e linguaggio, costituisce il modello per un approccio intrinsecamente femminista alla tecnologia.

La vicinanza tra Irigaray e Plant può, forse, apparire sorprendente, perché incarna un’insolita alleanza tra il femminismo della seconda ondata, radicato nel pensiero della differenza sessuale, e il nuovo cyberfemminismo, in cui i corpi sessuati sono infinitamente deformabili, ambigui e sempre in flusso. Come Zero, Uno dimostra molto bene, tuttavia, la giuntura tra queste due correnti del pensiero femminista non è soltanto possibile, ma necessaria, perché permette di risolvere le contraddizioni dell’una e dell’altra: permette cioè di superare la visione prescrittiva della differenza sessuale preservando, al contempo, l’autonomia del corpo rispetto alla sua rappresentazione.

Sadie Plant ha avuto il merito, inestimabile, di indicarci la strada per questa nuova alleanza: è necessario passare attraverso un dialogo profondo con i corpi tecnologici che, come lo speculum di Irigaray e il telaio di Ada Lovelace, sono in grado di rivelare la natura necessariamente materiale di ogni rappresentazione, aprendo uno spazio, sottile ma decisivo, per il sovvertimento di ogni nozione oppressiva di identità.

Anche per questo motivo, quella di Plant è una scrittura obliqua, intrinsecamente transdisciplinare, che rompe le barriere tra filosofia e tecnologia, incarnando quel “nomadismo epistemico” definito da Rosi Braidotti come l’approccio femminista che “mira a dare conto dei processi, non di concetti o punti fissi” (in Madri, mostri e macchine). Questo approccio, secondo Braidotti

Produce la trans-disciplinarietà come posizione teorica e come metodo definito da movimenti costanti tra differenti campi discorsivi, passando attraverso diverse sfere del discorso intellettuale. La teoria oggi si dà “in transito”, spostando, passando attraverso, creando connessioni lì dove gli eventi erano in precedenza dis-connessi o apparentemente privi di relazione.

In questo territorio di confine, i corpi tecnologici non rappresentano nulla, non sono metafore di qualcos’altro: vengono invece percorsi in tutti i loro aspetti e inseguiti in tutte le loro traiettorie, perché è solo negli spazi tra gli ingranaggi dentati delle macchine, nei buchi delle tessere e nelle buche del silicio che si può insinuare un discorso liberato dalla logica patriarcale della rappresentazione.

Quale futuro per il tecnofemminismo?

Zero, Uno è un libro ottimista, anche se non nel senso comunemente inteso. Quello che a un primo impatto appare come un innocuo resoconto del ruolo delle donne nelle tecnologie informatiche lascia, a lettura conclusa, con il sospetto di aver assistito a un entusiastico sermone in vista del prossimo suicidio del soggetto umano nella sua crescente promiscuità con le tecnologie. “C’è sempre un momento in cui le tecnologie pensate allo scopo di regolamentare, contenere, comandare e controllare cominciano a muoversi in direzione opposta, per portare al collasso ogni cosa che avrebbero dovuto difendere”, auspica Sadie Plant. “In una rete la cui connettività non si estende semplicemente tra le persone intese come soggetti dotati di facce, nomi e identità, vengono messe in discussione tutte le nozioni di vita unitaria e di sé strutturato”.

Zero, Uno, del resto, non è un libro privo di argomentazioni controverse. Secondo Plant, lo sfruttamento delle donne nel nuovo capitalismo e la crescente femminilizzazione del lavoro nel mondo occidentale finiranno per favorire, e non inibire, la causa dell’emancipazione femminile. “Magari le campagne proletarie maschili sono servite a distrarre gli uomini borghesi dalla guerriglia realmente pericolosa che covava in mezzo a loro”, suggerisce Plant, “quelle creature apparentemente anonime, docili, che trascorrevano il loro tempo a stilare liste e procedure dettagliate, a battere a macchina, a catalogare, codificare, archiviare, smistare, trasmettere, ricevere, impacchettare, incartare, leccare le buste, gestire la cassa”.

Ci sono, poi, le considerazioni sulla rete: negli anni Novanta, il web lasciava ancora ampio spazio a un entusiasmo ingenuo che ha finito per schiantarsi contro l’accentramento delle grandi piattaforme. La capacità della rete di sfibrare la soggettività attraverso la decentralizzazione e la moltiplicazione delle identità ha perso gran parte della sua efficacia oggi, dal momento che gli algoritmi delle piattaforme social lavorano nella direzione contraria, cioè quella di costruire modelli sempre più accurati e predittivi dei loro utenti. D’altra parte, volendo mantenere una posizione ambigua, si potrebbe sostenere che la soggettività ai tempi dei social media è sì rafforzata e monitorata, ma anche sempre più frammentata in una molteplicità di identità diverse – potremmo azzardare l’aggettivo schizofreniche – che sono funzionali al nostro sfruttamento, ma che rendono anche la nostra individualità sempre più sfuggente.

L’esempio forse più surreale di questo paradosso sono le tesi del fondatore del sito di informazione e intrattenimento BuzzFeed, Jonah Peretti, che ha notoriamente suggerito una rilettura della sua strategia aziendale alla luce della filosofia di Deleuze e Guattari, sostenendo che la frammentazione delle identità proposta dalla sua piattaforma (che punta su contenuti come “Mi spiace, millennials, ma non riuscirete mai a superare questo quiz” o “Che carriera hai avuto in una vita precedente? Progetta la casa dei tuoi sogni per scoprirlo” o ancora “Dimmi quanti film LGBTQ hai visto e quali scene hai saltato e indovinerò la tua età”) possa accelerare il collasso del capitalismo. Per usare le parole di Sadie Plant, quella offerta dalle nuove piattaforme digitali sarebbe una “cultura-collage fatta di memorie a breve termine e registrazioni mancanti, storie in conflitto e stralci disordinati, spezzoni di racconto strappati al tempo. Un sistema instabile, teso e ipersensibile, soggetto a opportunistiche infezioni e impercettibili mutazioni, nascite spontanee e nuove forme di vita improvvise”.

Sono questi aspetti controversi che devono aiutarci a comprendere fino in fondo i limiti dell’approccio accelerazionista di Sadie Plant, in cui l’entusiasmo per i processi tecnologici rischia sempre di tradursi in un supporto acritico al capitalismo più sfrenato. È stato forse il timore di questi stessi limiti a inibire lo sviluppo del pensiero tecnofemminista, che oggi, a dispetto dei sogni cyberpunk degli anni Novanta, sembra essere retrocesso a una cauta diffidenza nei confronti della tecnologia; un atteggiamento che forse salva il femminismo da alcune contraddizioni, ma che gli impedisce di cogliere il potenziale rivoluzionario della congiunzione tra corpi sessuati e corpi tecnologici.

Se Zero, Uno è un libro radicato negli anni Novanta, segnato da un entusiasmo acritico per le tecnologie informatiche che oggi non possiamo più permetterci, l’approccio teorico proposto da Sadie Plant è ancora profondamente necessario e, in larga misura, inesplorato.

Mi riferisco, ad esempio, alla posizione presentata da Helen Hester in Xenofemminismo, dove si legge che le tecnologie devono essere “concettualizzate come fenomeni sociali, e quindi come strumenti che è possibile trasformare attraverso la lotta collettiva”. Se messe a confronto con il pensiero di Sadie Plant, queste posizioni appaiono troppo timorose per fare davvero la differenza, barricate dietro all’idea rassicurante di un uso umano delle tecnologie come semplici strumenti in vista di una futura emancipazione che, comunque, potrà realizzarsi soltanto come prodotto di un’alleanza tra soggetti umani.

Se Zero, Uno è senza dubbio un libro radicato negli anni Novanta, il cui rapporto con le tecnologie, soprattutto quelle informatiche, è ancora segnato da un entusiasmo acritico che oggi non possiamo più permetterci, l’approccio teorico proposto da Sadie Plant è ancora profondamente necessario e, in larga misura, inesplorato. La sua intuizione più innovativa è che il femminismo e la tecnologia si pongono essenzialmente lo stesso problema, cioè quello di comprendere in che modo e secondo quali meccanismi i corpi agiscono come substrati materiali per la rappresentazione e la riproduzione delle identità. In un momento storico in cui le politiche identitarie sembrano aver fagocitato l’intero orizzonte del pensiero femminista, Zero, Uno ci offre la preziosissima opportunità di fare un passo indietro, per riflettere sul significato e sulle potenzialità dei substrati tecnologici che rendono ogni rappresentazione possibile: dai tessuti agli schermi fino ai nostri stessi corpi.

Ringrazio mia madre, Elisabetta Binaghi, professoressa associata di Sistemi Intelligenti all’Università dell’Insubria, per il prezioso contributo alla scrittura di questo articolo.