D egli inferni che esistono sulla terra, questo è di certo uno dei più terribili e allo stesso tempo dimenticati. I greci lo chiamavano lyssa, ovvero follia irrazionale e selvaggia; noi la chiamiamo rabbia. Ognuno di noi ne conosce il nome, ma ne releghiamo confusamente l’esistenza sullo sfondo dei nostri pensieri: un mostro remoto, vago, improbabile. Non lo è. SARS COV–2 può aver messo gli altri virus in secondo piano nella nostra mente ma non nella realtà: ogni anno il virus della rabbia uccide ancora tra sofferenze orribili, secondo l’OMS, dalle cinquantamila alle sessantamila persone. Pressoché unica tra le malattie infettive, una volta comparsi i sintomi la rabbia è letale praticamente al cento per cento.

La rabbia ha plasmato il nostro immaginario. Il mito del vampiro sembra ispirarsene. Non solo per il pipistrello, uno degli animali che può facilmente portare contagio, anche per il terrore che in letteratura i vampiri hanno di stimoli come gli specchi, la luce o degli odori forti come quello dell’aglio. E poi l’insonnia e quindi il vagare notturno; l’ipersessualità del vampiro; tutti questi comporamenti corrispondono a sintomi tipici della rabbia o a loro generalizzazioni.

Anche il licantropo può essere considerato una versione leggendaria del malato di rabbia: i suoni prodotti dall’agonia nel malato, disturbato magari dalla luce di Luna piena che entra da una finestra, possono assomigliare molto all’ululato di un lupo. Più di recente la rabbia è diventata parte della cultura pop, sia direttamente – come in Cujo di Stephen King, un horror imperniato pressoché esclusivamente su di un cane rabbioso – sia indirettamente: gli zombie di 28 giorni dopo o The Walking Dead sono fondamentalmente versioni cinematografiche della rabbia, un qualcosa di ineluttabile che mangia il cervello dopo un solo morso. Ma in molte parti del mondo la rabbia non è una rassicurante fiction horror – e anche all’ombra di un’altra pandemia, è bene comunque ricordarci di lei.

Il cane di Orione

Conviviamo con la rabbia quantomeno dall’alba della storia. Nelle Leggi della città–stato di Eshnunna, vergate dai Sumeri circa quattromila anni fa, si cita l’esistenza di un morbo che uccide a partire dal morso di un cane:

Se un cane è folle e le autorità hanno portato il fatto alla conoscenza dei suoi padroni; se non lo trattiene, morde una persona e ne causa la morte, allora il proprietario dovrà pagare due terzi di una mina (quaranta shekel) d’argento. Se morde uno schiavo e ne causa la morte, pagherà quindici shekel d’argento.

Della rabbia scrivevano già i principali naturalisti e medici dell’antichità, da Aristotele a Ippocrate, da Galeno ad Avicenna. Si ritiene che Omero, nel ventiduesimo canto dell’Iliade, si riferisca alla rabbia quando descrive Sirio come “il cane di Orione, ed è la stella più fulgida, ma è un sinistro presagio e porta molte febbri ai mortali infelici”: secondo i Greci la rabbia era più probabile nei giorni di canicola,quando Sirio splende nel cielo. Fu l’enciclopedista Aulo Cornelio Celso, nel primo secolo dopo Cristo, a descrivere il sintomo dell’idrofobia, o “paura dell’acqua”, e a riconoscere che è la saliva dell’animale che morde a contenere l’agente infettivo: ogni morso ha qualche parte di veleno, e raccomandava di bruciare o risucchiare le ferite causate dal morso di un cane rabbioso. Molti secoli più avanti il medico veronese Girolamo Fracastoro fu uno dei primi a ipotizzare l’esistenza di quelli che oggi chiameremmo germi, e già nel 1546 descrisse la rabbia come portata da un agente infettivo incapace di permeare la pelle, sì da necessitare di un morso o un graffio per penetrare. La natura virale della rabbia sarebbe stata poi dimostrata definitivamente secoli dopo, nel 1903.

In realtà la rabbia è probabilmente antica come l’umanità o più. Il gruppo dei virus della rabbia, i Lyssavirus, si è evoluto probabilmente almeno 20.000 anni fa (anche se una teoria un po’ selvaggia li vorrebbe addirittura originatesi milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo). Come i coronavirus, essi vivono nei pipistrelli: quasi tutti i lyssavirus sono specifici per una o poche specie di pipistrello e difficilmente si propagano in altre specie. Il virus della rabbia o RABV è l’unico a essersi diffuso comunemente in altri mammiferi come i cani, i gatti o le volpi. È questa promiscuità, che lo porta a infettare animali a noi vicini, ad aver reso la rabbia una minaccia costante. Altri lyssavirus, come quello australiano dei pipistrelli, raramente possono comunque infettare un essere umano; la malattia che ne deriva è praticamente la stessa. La specie umana è un binario morto per la rabbia, visto che non accade praticamente mai che una persona infetta ne contagi un’altra, se si escludono rarissimi casi dovuti a trapianti o incidenti di laboratorio. La rabbia quindi non può causare pandemie: ma è uno spillover perpetuo, una infezione di esclusiva origine animale.

Per involontaria ironia della natura, il virus della rabbia ha una minacciosa forma di proiettile, un proiettile di soli 180 nanometri di lunghezza – ne servono oltre cinquemila per fare un millimetro. Il cuore del proiettile è il genoma virale: un’elica di RNA che contiene dodicimila lettere e codifica per non più di cinque geni. Tanto basta, ai virus serve essere astuti, non particolarmente complicati. Di questi geni, uno codifica per G, la glicoproteina, che copre come un mantello la superficie del proiettile. È l’arpione che aggancia il virus alle cellule. Dal morso di un animale infetto il virus entra prima nelle cellule dei muscoli, per poi passare ai nervi periferici.

Qui lentamente i virus iniziano un lungo viaggio verso il sistema nervoso centrale. La vittima per ora non avverte altro che una sensazione di formicolio o prurito nella zona morsicata ma intanto i virus migrano, pochi centimetri al giorno, seguendo i nervi periferici, fino al midollo spinale, salendo verso la testa. Il tempo di incubazione varia da pochi giorni fino addirittura a più di un anno, ma alla fine raggiunge il cervello. Insonnia, confusione, febbre alta e un senso generalizzato di malessere sono i primi segni. Quando appaiono, non c’è più niente da fare.

La paura di ogni cosa

Rabbia condivide la radice del sanscrito rabbah, fare violenza: ma non è tanto violenza, quella che avverte chi ne soffre, bensì paura, la più pura delle paure. In generale lo stato mentale oscilla tra la lucidità e il delirio, con allucinazioni, aggravato dalla febbre alta. Ma il veterinario George Fleming nel 1872 scrisse della “condizione di intenso terrore e paura di ogni cosa, animata o inanimata, che così dolorosamente marchia il corso della malattia” e “ha indotto alcuni a chiamarla pantofobia” – paura di ogni cosa. Una miscela di ansia, terrore e agitazione, generalizzate ed estreme, è infatti presente nella maggioranza delle descrizioni cliniche di casi di rabbia.

Rabbia condivide la radice del sanscrito rabbah, fare violenza: ma non è tanto violenza, quella che avverte chi ne soffre, bensì paura, la più pura delle paure.

Non a caso il sintomo più caratteristico, quello che di norma porta il medico a non avere alcuna incertezza sulla diagnosi, è l’idrofobia “sorta di malore orrido e miserando, nel quale l’infermo è insieme cruciato e dalla sete e dal terror dell’acqua: per tali malati v’è poca speranza”, secondo Celso – che poi riportava il “rimedio” di sommergere il paziente in un lago o in un pozzo per costringerlo a bere. Al tentativo di deglutire liquidi, spasmi dolorosi del diaframma, di altri muscoli e del collo squassano il paziente, con associato senso di terrore – in seguito, la sola menzione dell’acqua può scatenare una crisi. L’idrofobia è un sintomo solo dell’essere umano: un cane con la rabbia viene normalmente chiamato idrofobo, ma pressoché nessun animale sviluppa l’idrofobia come sintomo. Ma non è solo l’acqua a fare paura. Basta un lieve soffio d’aria, una luce intensa, un qualsiasi stimolo per causare spasmi, a volte talmente forti da essere di per sé mortali.

Man mano che la malattia prosegue le corde vocali si indeboliscono e i pazienti possono emettere versi simili a un abbaiare o un ululato, mentre schiumano dalla bocca con la salivazione aumentata. Il virus infatti dal cervello a quel punto migra verso le ghiandole salivari, un passaggio necessario per trasmettersi al prossimo ospite, perlomeno negli animali; è rarissimo che una persona malata morda e passi l’infezione. Lentamente la coscienza sfuma nella paralisi e nel coma; il cervello smette di controllare le funzioni autonome come la respirazione, e subentra la morte cerebrale.

Il mondo è impegnato a combattere un virus nuovo: la rabbia è antica di millenni, eppure non sappiamo quasi niente di come il virus della rabbia uccida effettivamente il suo ospite. L’unica cosa chiara è che si tratta di un virus estremamente astuto nel sfuggire al sistema immunitario. Uno dei paradossi della rabbia è che a sintomi devastanti quasi mai corrispondono gravi alterazioni del cervello. In generale i neuroni infetti dal virus, sebbene punteggiati dai caratteristici corpi di Negri, impronta dell’infezione virale, non muoiono. I segni di infiammazione non sono gravi. C’è il sospetto che invece il virus alteri e infine distrugga gli assoni, ovvero le strutture che connettono tra loro i neuroni, facendo collassare le funzioni del sistema nervoso.

La rabbia è antica di millenni, eppure non sappiamo quasi niente di come il virus della rabbia uccida effettivamente il suo ospite. Uno dei paradossi è che a sintomi devastanti quasi mai corrispondono gravi alterazioni del cervello.

Ora, questa descrizione medica è asettica. Non consegna l’idea, e forse è bene non la consegni, di cosa sia veramente vedere un paziente affetto da rabbia, ovvero il volto e la voce di un cervello che si disgrega ora dopo ora, legato a un letto, condannato a morte. Ci sono alcuni video su Youtube che mostrano persone, tra cui bambini, con la rabbia (sconsiglio di vederli, anche se dovesse venirvi la curiosità, come a me: mostrano abissi in cui nessuno merita di cadere).

Miracoli irripetibili

Alla messa della mattina del 12 settembre 2004, alla chiesa cattolica di San Patrizio di Fond du Lac, Wisconsin, succede qualcosa di strano. Un pipistrello entra in chiesa, in pieno giorno, e inizia a sbattere di finestra in finestra. I parrocchiani infastiditi cercano di abbatterlo a colpi di messali e cappelli, finché la quindicenne Jeanna Giese non decide di raccoglierlo da terra e portarlo fuori. Lo prende delicatamente per le ali, ma il pipistrello la morde all’indice sinistro, tanto forte che per liberarsene deve scuoterlo via. Una ferita come una punta di spillo. La madre di Jeanna Giese la disinfetta e non ci pensa più.

Un mese dopo, Jeanna Giese si sente stordita da una specie di influenza, ma decide comunque di partecipare alla partita di pallavolo della scuola. Finisce subito in panchina. Ci vede doppio, si sente svenire. Torna a casa e si mette a letto. Peggiora. Due giorni dopo la portano in ospedale. Perplessi, la rimandano a casa. Il giorno dopo torna al pronto soccorso: non sta in in piedi, il braccio sinistro trema, la bocca è piena di saliva, non riesce a parlare. Viene portata all’ospedale pediatrico di Milwaukee dove confermano la diagnosi di rabbia. Le danno poche ore di vita.

La storia recente di Jeanna Giese, la prima persona apparentemente curata dalla rabbia, non ha aiutato a fare davvero chiarezza nella scienza di questa malattia, dove tutto si confonde tra ipotesi, aneddoti, suggestioni.

Quando non si può fare niente, si può fare tutto. Allo specialista in malattie infettive dell’ospedale, il dottor Rodney Willoughby Jr., tutto quello che avevano insegnato della rabbia all’università era che non esiste cura. Ma Willoughby non si rassegna. Fa una ricerca bibliografica in fretta e furia, nottetempo, e da vari indizi sospetta che il cervello muoia perché resta acceso ma in folle, sovraccaricando il corpo di stimoli impazziti prima che possa liberarsi del virus. Forse se lo si mettesse in stand–by potrebbe sopravvivere quel tanto che basta al sistema immunitario per sconfiggere l’infezione. È una teoria del tutto arbitraria, ma che altro si può fare? Convoca un comitato di neurologi e infettivologi e chiede se c’è un buon motivo per non tentare. Nessuno ha obiezioni. Ai genitori di Jeanna viene chiesto il consenso per la terapia sperimentale, informandoli che quasi sicuramente la ragazza morirà, e se anche sopravvivesse potrebbe restare un vegetale. Acconsentono.

Jeanna Giese viene messa in coma farmacologico. Con midazolam e ketamina: quest’ultima non solo l’anestetizza, ma è anche, in vitro, un discreto antivirale. Intubata, riempita di calmanti e altri antivirali, si attende. Non muore. Dieci giorni dopo iniziano lentamente a svegliarla, ma solo a quattordici giorni dall’inizio della terapia appaiono i primi segni di coscienza: Jeanna muove gli occhi. Poi inizia a muoversi, a comunicare. Dopo settantasei giorni di estenuante recupero Jeanna Giese torna a casa. Ha sintomi neurologici che le richiederanno anni di riabilitazione, ma le facoltà cognitive sono integre. È successo qualcosa di apparentemente miracoloso. Per la prima volta un essere umano era stato apparentemente curato dalla rabbia. Jeanna Giese si diploma, si sposa. Oggi è una donna americana di trent’anni, con tre figli e una vita normale. Lavora con gli animali e fa da testimonial alle campagne contro la rabbia. Le resta qualche leggero problema di coordinazione ed equilibrio, ma fondamentalmente sta bene.

Il Milwaukee Protocol, la ‘cura’ improvvisata dalla disperazione di Willoughby, sembrava finalmente la terapia per un morbo che da millenni significava una sicura condanna a morte. Sembrava, perché la realtà è diversa. Dopo Jeanna Giese, i casi accertati di guarigione grazie all’applicazione del protocollo sono pochissimi e male documentati (sono stati rivendicati due casi di guarigione, ma per vari motivi è dubbio che fossero davvero affetti da rabbia e non da qualche altra encefalite). In tutto il mondo, a fronte di decine di migliaia di morti all’anno, non si conoscono oggi più di una ventina di sopravvissuti alla rabbia documentati con certezza: se alcuni, come una giovane ragazzina americana di nome Precious Reynolds, ne sono usciti praticamente senza complicazioni, la maggioranza sono sopravvissuti solo a prezzo di gravi danni cerebrali. Non si sa cosa abbia di speciale questa manciata di casi eccezionali. Molti di loro sono stati infettati da pipistrelli e non da cani o altri animali, e si suppone che il virus delle rabbia endemico tra i pipistrelli possa essere meno virulento. Ci sono indizi del fatto che abbiano sviluppato una risposta immunitaria particolarmente precoce e intensa. Ma nessuno sa veramente come abbiano potuto sconfiggere il demone della rabbia, né se nel loro organismo si nasconda la chiave per una cura.

Quella di Jeanna Giese è stata quindi una assurda coincidenza? Si sarebbe salvata comunque? C’è chi pensa –tra cui lo stesso Willoughby– che forse la rabbia non sia completamente letale come finora ritenuto. In due comunità della regione di Loreto in Perù, nella foresta amazzonica occidentale, dove circolano pipistrelli affetti da rabbia sono state trovate persone (7 su 63, l’11% del campione) che avevano in circolo anticorpi contro il virus della rabbia ma nessuna storia di malattia. Nel 2009 in Texas una ragazza sembra aver sviluppato una forma lieve di rabbia, uscendone senza neanche aver bisogno di terapia intensiva – anche se poi se ne sono perse le tracce, quindi non si sa se sia davvero guarita. È quindi possibile che in realtà esistano, più spesso di quanto si pensi, rare forme di rabbia subcliniche, non riconosciute come tali, forse dovute a ceppi meno aggressivi del virus o alle variabilità individuali del sistema immunitario. Anche qui, come spesso accade nella scienza della rabbia, tutto si confonde in un crepuscolo di ipotesi, aneddoti, suggestioni.

Una malattia della disuguaglianza

Nei paesi ricchi oggi non si muore praticamente più di rabbia. In Giappone è eradicata dal 1957. In Russia ci sono dai due ai sei casi l’anno nell’uomo, e 2000–4000 casi annui negli animali, in USA in media un caso umano all’anno e 5000 casi circa negli animali. L’Europa occidentale è praticamente libera dal virus. In Italia, come in quasi tutta l’Europa occidentale, la rabbia è considerata eradicata tra gli animali selvatici. L’ultimo caso umano endemico nel nostro Paese risale alla fine degli anni Sessanta. I pochi casi di decessi recenti in Italia sono stati tutti contratti all’estero, come nel caso di un uomo morto di rabbia il 20 novembre 2019 nel Policlinico di Bari dopo essere stato morso da un cane durante una vacanza a Zanzibar.

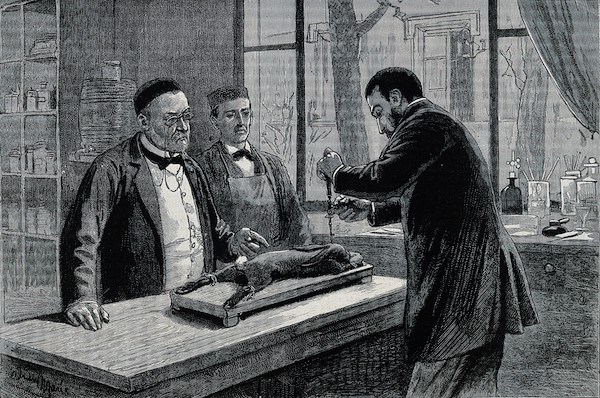

Tutto questo è possibile solo grazie al vaccino. La rabbia è stata la prima malattia umana su cui Louis Pasteur, dopo aver lavorato con il colera dei polli e l’antrace bovino, decise di sviluppare un vaccino. Per motivi non tanto umanitari quanto, duole dirlo, mediatici. La rabbia era un problema di salute pubblica, ma altre malattie facevano assai più morti nella Francia del Diciannovesimo secolo. Ma, come affermò candidamente il collaboratore di Pasteur, Pierre Paul Émile Roux, la rabbia era un bersaglio importante perché faceva paura: era la malattia più “spaventosa e temuta”. Pasteur stesso scrisse che “mi misi a fare ricerca sulla rabbia solo con l’idea di forzare i medici a rivolgere attenzione a queste nuove dottrine”. Dopo anni di esperimenti sui cani Pasteur era finalmente giunto a sviluppare un preparato a base di virus attenuato che non solo preveniva la malattia prima dell’esposizione al virus, ma sembrava impedirne lo sviluppo se somministrato subito dopo l’infezione. Il 6 luglio 1885 Pasteur con due colleghi iniettò il vaccino in un bambino di nove anni, Joseph Meister, che era stato morso da un cane rabbioso. Non si ammalò. Nel giro di un anno Pasteur trattò altri 350 pazienti e solo uno, che ricevette il vaccino molto tardi, morì. Per la prima volta un morso non era più una condanna: la rabbia si poteva prevenire, a condizione che si agisse il prima possibile.

Oggi la cosiddetta PEP, profilassi post–esposizione, che include iniezione del vaccino, iniezione di immunoglobuline e lavaggio accurato della ferita, ferma l’insorgere della malattia in praticamente il 100% dei casi se applicata con rigore. Per molto tempo ha avuto la reputazione di un trattamento molto doloroso, con decine di iniezioni nello stomaco per giorni, ma oggi non è diversa da una qualsiasi vaccinazione. Ma la vera svolta nella lotta alla rabbia sono state le campagne di vaccinazione sugli animali, non solo domestici come i cani: la vaccinazione orale delle volpi rosse tramite esche lanciate nei boschi ha pressoché eradicato la rabbia in molti paesi europei. Questo non significa abbassare la guardia: in Italia la rabbia negli animali, eradicata dal 1997, era tornata dal 2008 al 2013 arrivando dalla Slovenia e diffondendosi in Friuli Venezia–Giulia, in Veneto e in provincia di Trento prima di essere nuovamente estirpata. Resta inoltre sempre, in Europa come altrove, un serbatoio di virus della rabbia e altri lyssavirus nei pipistrelli, sul quale ancora non si sa come agire, anche se il rischio è minimo.

Perché allora in Asia e Africa muoiono ancora dalle 50.000 alle 60.000 persone all’anno di rabbia, il 35% solo in India, di cui più della metà sotto i 15 anni di età? I motivi sono molti e complessi, ma in generale è un vuoto fatto di indifferenza, disinformazione e diseguaglianza economica. Una volta uscita dai radar dei paesi ricchi la rabbia, che prima era l’incubo che assicurò la celebrità di Pasteur, è stata prontamente dimenticata. Relegata ai paesi in via di sviluppo, è diventata una delle miriadi di malattie tropicali oggi neglette, su cui si investe poco e si fa ancor meno ricerca. È vero che solo relativamente di recente sono stati messi a punto dei vaccini umani per l’immunità pre–esposizione; storicamente i vaccini anti rabbia avevano troppi effetti collaterali per consigliarne l’uso di massa prima dell’esposizione al virus, e comunque anche per i vaccinati, in caso di esposizione al virus, è sempre necessaria una profilassi, sia pure ridotta. Profilassi di cui spesso si ignora la necessità o di cui si trascurano i passaggi: ad esempio in India, nel 2008, solo un centro medico su sei effettuava il lavaggio delle ferite. La scarsa consapevolezza della malattia, specie tra i bambini, fa sì che molti non si precipitino a chiedere profilassi subito dopo una possibile esposizione al virus. E, se anche volessero, gli ospedali capaci di fornire la profilassi sono magari a chilometri di distanza dalle abitazioni delle persone esposte.

Una volta uscita dai radar dei paesi ricchi, la rabbia è stata dimenticata: relegata ai paesi in via di sviluppo, è diventata una delle miriadi di malattie tropicali oggi neglette, su cui si investe poco e si fa ancor meno ricerca.

Il maggiore ostacolo a una vaccinazione antirabbica di massa è però, semplicemente, il costo. Secondo un sondaggio effettuato tra 2017 e 2018, su 23 nazioni con rabbia endemica (11 asiatiche e 12 africane), solo in 9 il vaccino è gratuitamente disponibile. Nelle altre è disponibile solo a pagamento, con prezzi che vanno da 6,6 a 20 dollari a dose. In India il costo della PEP per un paziente varia da 23 a 58 dollari. Il costo medio complessivo della PEP, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è intorno a 100 dollari. Sono prezzi magari ridotti per noi, ma proibitivi per le fasce povere della popolazione che in questi paesi si trovano a contatto con cani randagi o poco controllati. Gli ospedali pubblici nei paesi in via di sviluppo non hanno le risorse umane o economiche per implementare la profilassi su tutti i pazienti morsi. I programmi di vaccinazione animale sarebbero assai più economici ed efficaci, ma incontrano problemi strutturali.

Uno studio sui costi della rabbia pubblicato nel 2015 afferma che “molti paesi in via di sviluppo hanno relegato il controllo e la prevenzione della rabbia al settore privato, senza requisiti di legge o incentivi […] come risultato, la rabbia è stata ignorata a favore di malattie [veterinarie] più economicamente importanti come quelle che affliggono gli animali da allevamento”. Molti governi, di fronte al periodico esplodere dei casi di rabbia, preferiscono provvedimenti muscolari, propagandistici ma poco efficaci (oltre che eticamente discutibili) come cercare di sterminare i cani randagi. Ancora più atrocemente, anche se fortunatamente di scarso impatto, a rallentare gli sforzi di prevenzione della rabbia c’è il mercato dei vaccini contraffatti. Scaduti o prodotti in modo clandestino, spesso poco o per nulla efficaci. Nel 2018 nella sola Cina sono state denunciate 113.000 dosi di vaccino antirabbico contraffatto, mentre nelle Filippine circola regolarmente un vaccino fasullo. L’obiettivo dell’OMS, pianificato nel 2015 è di eliminare la rabbia canina –causa della stragrande maggioranza delle infezioni– entro il 2030, ma non sembra chiaro se sia possibile raggiungere l’obiettivo. Per ora la rabbia, microscopico e perfetto proiettile, continua a strangolare tra gli spasmi oltre 150 persone ogni giorno.