È stato l’essere umano ad avere fatto quel salto evolutivo che lo ha reso capace di leggere e scrivere o è stato il linguaggio scritto a essersi evoluto in un certo modo adattandosi alle facoltà degli umani? Per quanto scrittura e lettura ci possano sembrare caratteristiche uniche della nostra specie – non conosciamo nessun altro animale che le possegga spontaneamente, nemmeno in maniera rudimentale – è però un fatto scientifico assodato che nel nostro cervello non esistano strutture specificamente deputate a processare il linguaggio scritto, al contrario di quello parlato.

Davide Crepaldi, neuroscienziato della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste, autore del libro Neuropsicologia della lettura, mi spiega così la questione: “c’è ragione di pensare che il cervello umano di cinquemila anni fa,” ossia l’epoca a cui risalgono i primi documenti attestati come vere forme di scrittura, “non fosse strutturalmente molto diverso da quello attuale”. Da allora a oggi ci sono state ancora troppo poche generazioni perché nei nostri cervelli si possano riscontrare dei cambiamenti strutturali. E quindi, in altri termini, “troppo poco tempo biologico perché possa venir riscontrata una mutazione della conformazione fisica del cervello, e di quella funzionale”. Il nostro cervello non è strutturalmente ottimizzato per la scrittura e la lettura, non lo era all’epoca della nascita della scrittura e non sembra esserlo neanche oggi. Per il linguaggio orale, mi spiega ancora Crepaldi, non è così: “il linguaggio è la classica proprietà emergente frutto dell’evoluzione darwiniana, quando a un certo punto un individuo ha una piccola mutazione che provoca un cambiamento comportamentale, questo comportamento diventa subito vantaggioso, e ciò fa sì che la sua progenie sia privilegiata”. Così, in questi casi, pian piano, nel corso delle generazioni, il comportamento diventa più frequente e infine si stabilizza. Nel caso del linguaggio parlato, questo mutamento biologico sarebbe avvenuto già in epoche piuttosto remote, forse addirittura in Homo erectus e sarebbe passato poi, affinandosi, nei suoi discendenti, noi sapiens, ma anche probabilmente neanderthal e Homo heidelbergensis.

Niente di tutto ciò sembra essersi verificato per il linguaggio scritto, per il quale deve essere avvenuto qualcosa di diverso. Ma cosa? Allo stato attuale della ricerca le teorie disponibili sono poco più che delle speculazioni: non hanno infatti ottenuto prove dirette, e forse non lo faranno mai. Tuttavia alcuni neuroscienziati e altri ricercatori che lavorano nell’ambito di quel difficile campo d’indagine che è la neuroarcheologia, grazie ai loro lavori e ai loro dibattiti stanno contribuendo enormemente ad affinare le nostre conoscenze sulle origini delle funzioni cognitive dell’essere umano e dei suoi avanzamenti culturali.

È un fatto scientifico assodato che nel nostro cervello non esistano strutture specificamente deputate a processare il linguaggio scritto, al contrario di quello parlato.

Stanislas Dehaene, celebre neuroscienziato francese professore del College de France, qualche anno fa ha avanzato l’ipotesi del riciclaggio neuronale: per iniziare a leggere e scrivere avremmo riutilizzato strutture e funzioni cognitive preesistenti, selezionate per altri scopi. Un po’ come quando cerchiamo di avvitare una vite con la punta di un coltello: funziona, ma chi l’ha progettato aveva pensato a un altro uso. “Non c’è un’area specifica del cervello umano dedicata o specializzata a scrivere”, conferma Derek Hodgson, neuroarcheologo che ha lavorato per decenni all’Università di York, dedicandosi proprio alla comprensione di segni e disegni antichissimi. “È solo nel momento in cui ogni individuo inizia a cimentarsi nell’apprendimento della scrittura che una zona specifica del suo cervello nell’area devoluta all’analisi delle forme visive – nella zona posteriore – inizia a formarsi”.

Hodgson cita quanto osservato da Dehaene: nel cervello dei bambini molto piccoli queste aree per le forme sarebbero due e speculari – nei due emisferi – utilizzate per compiti come il riconoscimento delle facce. Man mano che però il bambino inizia a leggere, l’area nell’emisfero sinistro verrebbe ri-adibita proprio al riconoscimento delle lettere, mentre la destra continuerebbe con le funzioni originarie. Hodgson è anche sicuro che i segni grafici che usiamo per scrivere – quelle che chiamiamo comunemente lettere – si siano plasmati sull’architettura funzionale del sistema visivo: sarebbero cioè fatti in un certo modo preciso proprio perché adattati a come vediamo.

Cruciali sarebbero specialmente i primissimi stadi di analisi della forma degli oggetti. Semplificando molto: una volta che la luce riflessa o emessa dalle superfici degli oggetti si proietta sulla retina (un foglietto di cellule fotosensibili posto sul fondo di quella camera oscura biologica che è l’occhio) inizia un’elaborazione “multistrato”, dove gli strati corrispondono a cellule – o network di cellule – via via più specializzate, che eseguono cioè analisi sempre più sofisticate dalla periferia del sistema visivo (la retina) alle aree più centrali, fino a oltre la corteccia visiva. Cosa fanno queste cellule? “Già a livello retinico c’è una prima analisi dello stimolo visivo: a questo stadio quel che domina è il rilevamento dei bordi orizzontali e verticali, che sono anche quelli più frequenti in qualsiasi scena visiva che troviamo davanti ai nostri occhi”, spiega Hodgson.

L’analisi statistica delle scene naturali, spiega Hodgson, rivela infatti gli elementi visivi più frequenti sono le linee verticali e orizzontali (questo è dovuto chiaramente a vincoli fisici che plasmano la forma del mondo, primo fra tutti la forza di gravità) e non stupisce dunque che i nostri occhi siano macchine efficientissime nel rilevarle. La scoperta dell’esistenza di neuroni “detettori di bordi orientati” nel sistema visivo è parte fondante della storia delle neuroscienze: David Hubel e Torsten Wiesel negli anni Cinquanta del secolo scorso scoprirono queste cellule nel cervello dei gatti (e per questo vinsero un premio Nobel negli anni Ottanta). Notarono infatti che alcuni neuroni nella corteccia visiva primaria iniziavano a sparare intense raffiche di potenziali elettrici solo quando nel loro campo sensoriale cadeva un bordo orientato nella maniera a loro congeniale, mentre rimanevano silenti per altri orientamenti.

Nei decenni successivi si scopriranno cellule specializzate per orientamenti obliqui, bordi in movimento, angoli, incroci, bordi curvi e via dicendo, tutti i mattoncini necessari per codificare una gamma pressoché infinita di forme. Questa sorta di “particelle elementari della forma”, come le chiama Hodgson, sono organizzate in maniera gerarchica, con i bordi verticali e orizzontali in cima alla piramide e via via gli elementi più complessi. E secondo lo scienziato le lettere sarebbero formate proprio da questi stessi elementi visivi combinati fra loro: per questo oltre che molto salienti – attirano cioè la nostra attenzione spontaneamente – sono anche facilmente riconoscibili. Il neuroscienziato Mark Changizi si spinge addirittura a dire che i segni linguistici “assomigliano alla natura”, un’affermazione quasi ovvia quando parliamo di pittogrammi ma molto meno evidente quando pensiamo ai segni grafici non pittorici.

È utile a questo punto fare un minimo di chiarezza sui termini. Un pittogramma è un segno grafico che rappresenta l’oggetto (spesso in maniera verosimile) e non la parola e può essere dunque compreso da persone che parlano lingue diverse. È un pittogramma, per esempio, un disegno di un cavallo che rappresenti il concetto di cavallo e non la parola. Se però il disegno indica un concetto, cioè il disegno del cavallo che indica l’azione di correre, allora si parla di ideogramma. Ideogrammi e pittogrammi nel complesso vengono chiamati logogrammi.

Un grafema è invece l’unità grafica minima di un sistema di scrittura (“indivisibile”) e può rappresentare diverse cose. Può indicare, come nel sistema di scrittura latina (che comprende anche il nostro), un fonema ovvero l’unità sonora minima che in una lingua parlata che può produrre variazioni di significato: le e di pèsca – il frutto – e di pésca – l’attività sportiva – in italiano sono fonemi diversi, ma in altre lingue potrebbero non esserlo (ma come avrete notato usiamo lo stesso grafema per indicarle). Il grafema però può rappresentare anche una sillaba o, ancora, un morfema. Un morfema è una particella linguistica che rappresenta per esempio un gruppo di parole: in scriv-ere, scriv-evo, scriv-ente, quel scriv è un morfema unico, mentre ere, evo, ed ente sono altri tre morfemi appartenenti ad altri gruppi che portano un significato comune. Per complicare ulteriormente le cose, esiste anche il concetto di grafo, strettamente collegato a quello di grafema: se la “b” in generale è un grafema, quando la scriviamo maiuscola, minuscola, corsiva, con caratteri diversi, stiamo usando grafi diversi.

Neuroscienziati e neuroarcheologi stanno contribuendo ad affinare le nostre conoscenze sulle origini delle funzioni cognitive dell’essere umano e dei suoi avanzamenti culturali.

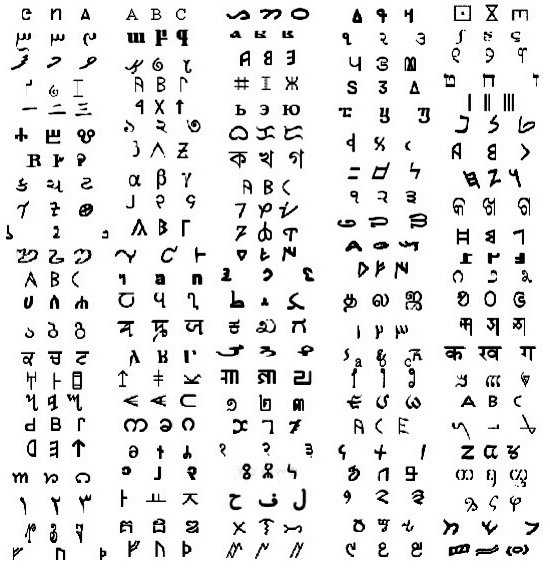

Changizi ha catalogato i grafemi che compongono un gran numero di sistemi di scrittura noti secondo regole topologiche. Questo significa che non è la semplice forma geometrica del segno a contare (che è altamente variabile, anche solo fra due scriventi all’interno dello stesso sistema) ma il modo in cui le linee si relazionano: una linea dritta, una C e una S, nella catalogazione di Changizi hanno lo stesso valore topologico perché sono fatte da una singolo tratto. T, L e X sono invece tre caratteri con valore diverso anche se formati tutti da due tratti, per via del diverso modo in cui si incrociano (nel mezzo della linea o ai vertici). Una V e una L invece hanno lo stesso valore topologico, poiché in entrambi casi i tratti si incontrano ai vertici.

Catalogare i grafemi secondo regole topologiche è importante, secondo Changizi, perché alcune teorie tradizionali della percezione degli oggetti, come quella classica proposta da Irving Biederman nel 1987, sostengono proprio che il nostro sistema visivo adotti un principio topologico per determinare la forma degli oggetti, sfruttando le caratteristiche che portano più informazione, come appunto vertici, angoli, punti di sovrapposizione.

Con il criterio topologico Changizi è riuscito a “comprimere” l’enorme spazio dei tantissimi tipi di segno grafico utilizzati dall’essere umano sia in sistemi di scrittura correnti, sia trovati su reperti archeologici preistorici. Lo scienziato ha così identificato 36 forme primitive, riportando la loro frequenza complessiva. Ha osservato per esempio che le forme di tipo L e T sono molto frequenti mentre le X sono rare. Più in generale, Changizi ha osservato che la frequenza con cui appare un certo tipo di segno nei sistemi di scrittura non è affatto casuale, ma ricalca la frequenza con cui queste caratteristiche appaiono nelle immagini visive naturali. Changizi infatti si spinge a sostenere (ma non tutti sono d’accordo su questo) che la distribuzione delle frequenze di queste forme base nelle immagini naturali è simile, sia che si osservi una foresta o una strada urbana trafficata. Esisterebbe cioè una sorta di “firma” nella distribuzione naturale di questi elementi che si ritrova nella distribuzione di frequenza dei segni linguistici. Ovvero, per esempio, in un dato sistema di scrittura sarà più probabile avere segni di tipo L e V che X (come infatti secondo Changizi è stato osservato).

E, ancora, aggiunge Hodgson, “la stessa distribuzione di frequenze la troviamo anche nei segni – intagli su ossa di animale, decorazioni su oggetti, conchiglie e altri supporti – lasciati dagli ominidi sin dal paleolitico. Troviamo migliaia di questi segni, linee ripetitive, linee che si incrociano, disposte a formare vertici e angoli. Persino i neanderthal li producevano”.

Secondo Hodgson e Changizi dunque:

L’analisi dei segni grafici paleolitici rivela in effetti cose sorprendenti. La tendenza universale a fare segni, in graffiti sulla roccia o decorazioni nell’argilla, è antichissima, in alcuni casi risale ad addirittura oltre cinquecentomila anni fa, epoca in cui dominava Homo erectus.

Da queste primissime testimonianze incise nel guscio di una conchiglia in poi, il numero di questi segni cresce continuamente. Nonostante i reperti siano tantissimi, il set di forme che ritroviamo è stranamente ristretto, vicino al numero di segni individuati da Changizi con la sua compressione topologica (ne parla anche, per esempio, Genevieve Von Petzinger nel suo libro The first signs, dedicato proprio a queste convergenze che troviamo in tutte le grotte del mondo da 44 mila anni fa in poi).

Questo però può portare a conclusioni che sconvolgono alcune delle certezze da cui siamo partiti. Per esempio, Silvia Ferrara, archeologa dell’Università di Bologna e Principal Investigator del progetto ERC Inscribe (Invention of Scripts and Their Beginnings), e autrice del recente saggio Il salto, mi spiega che secondo lei “la scrittura non è nata cinquemila anni fa, come si dice comunemente. A quell’epoca risalgono i sistemi di scrittura che conosciamo, ma quando parliamo di significati associati a simboli, torniamo indietro di un bel po’”. Ferrara ha studiato tutti i segni grafici astratti dal paleolitico ritrovati in Francia, in Spagna, in Indonesia e in Australia, che spesso dagli studiosi nel campo vengono definiti come arte. “Io credo che siano sistemi di comunicazione ben chiari”, continua. “È incredibile che ci siano non più di 30 segni astratti in tutto il mondo paleolitico, in tutte le aree del mondo. Qualunque grotta ha gli stessi segni”.

Qui c’è una forte divergenza fra la posizione di Hodgson e quella di Ferrara. Per lo scienziato britannico infatti per moltissimo tempo gli ominidi hanno tracciato segni grafici con un semplice intento estetico, e solo successivamente e in tempi molto più recenti i segni sarebbero stati caricati di un contenuto simbolico. Ferrara aderisce a un’altra linea di pensiero, portata avanti anche da Francesco D’Errico, archeologo del CNRS francese (Università di Bordeaux). Per D’Errico – che è anche moderatamente critico sulle ipotesi di Changizi – una qualche forma di simbolismo è stata associata ai segni già piuttosto precocemente. Il che sposterebbe indietro, per l’appunto, le lancette della nascita del linguaggio scritto.

“Tutto il meccanismo cognitivo è sicuramente nato prima. Nasce quando nasce il simbolo, la trasposizione di un concetto legato a un segno specifico che vada al di là della sua configurazione grafica, del suo assetto figurativo. Come quando disegno un cavallo per dire correre”, mi dice Ferrara. Nel 2019 D’Errico e colleghi hanno pubblicato un paper su Open Science che riportava i risultati di una serie di esperimenti condotti con la risonanza magnetica funzionale. Negli esperimenti i soggetti potevano osservare immagini di incisioni paleolitiche risalenti a un periodo che va da 540 mila fino a 30 mila anni fa, ma anche di paesaggi, oggetti, parole senza significato (compresi frammenti di Lineare B, uno dei più antichi sistemi di scrittura, usata dai Micenei già nel quattordicesimo secolo a. C.). Le registrazioni mostravano che per le incisioni paleolitiche si attivava anche l’area per la forma delle parole nell’emisfero sinistro, un indizio secondo gli autori che anche questi segni così antichi potessero avere avuto fin dall’inizio una funzione simbolica.

Non è mancata la rapida risposta di Hodgson, che qualche tempo dopo ha pubblicato un articolo sul Journal of Archaeological Science: Reports, in cui ribadiva le sue idee e commentava i risultati di D’Eerrico e colleghi (che poi si sono nuovamente difesi con un altro paper sulla stessa rivista). Hodgson nella sua critica sottolinea come i risultati ottenuti nelle risonanze possano essere poco rappresentativi del significato di quei segni per un ominide del paleolitico, in quanto ricavati da esseri umani moderni abbondantemente “sintonizzati” su stimoli linguistici. Questo è ovviamente un problema di tutta la neuroarcheologia, che si basa proprio su esperimenti fatti su esseri umani contemporanei nella speranza di poter dedurre qualcosa sui nostri antenati, cosa non sempre possibile.

Allo stato attuale della ricerca le teorie disponibili sono poco più che delle speculazioni: non hanno ottenuto prove dirette, e forse non lo faranno mai.

A supporto della sua teoria, che prende il nome di Neurovisual Resonance Theory, Hodgson porta un’altra osservazione, ovvero la scarsa variabilità delle forme registrata nei segni paleolitici. Nel caso di uso simbolico, crede lo scienziato, ci si dovrebbe aspettare una maggiore diversità fra le culture, proprio come avviene oggi. Il fatto che poco più di una trentina di segni si ritrovino costantemente per centinaia di migliaia di anni e in posti lontanissimi suggerisce che non portassero significati specifici. Un punto di vista diametralmente opposto da quello espresso da Ferrara, che come abbiamo visto interpreta questa ricorrenza come un indizio del fatto che quei segni sono degli antenati della scrittura.

Hodgson riassume così la sua opinione: “Quando osserviamo pattern ripetitivi o qualcosa di simmetrico in natura, abbiamo l’impressione di trovarci davanti a qualcosa di eccezionale, perché generalmente le cose naturali hanno un aspetto meno regolare”. Questo tipo di regolarità ha il potere di attrarre l’attenzione delle persone. Circa due milioni di anni fa abbiamo iniziato a forgiare strumenti, che hanno assunto via via forme più raffinate e geometriche. “Per fare oggetti così esteticamente belli l’essere umano deve avere sviluppato un senso per la geometria. Quindi nel momento in cui cominciano ad apparire certi segni gli ominidi erano già in qualche modo sintonizzati sul fare cose con una certa geometria e simmetria, che dava loro un certo grado di soddisfazione. Sarebbe dunque nato una sorta di senso proto-estetico che si è trasferito poi nell’attività di produrre incisioni”.