P uò sembrare un’operazione arbitraria, ma proviamo per un attimo a confrontare due vite ipotetiche, separate da 30.000 anni. Pensiamo all’operaia di una fabbrica cinese dei giorni nostri. Alle 7 del mattino esce di casa, prende mezzi pubblici sovraffollati e percorre strade inquinate per arrivare alla sua azienda. Lavora a una macchina per 10 ore, facendo sempre la stessa cosa. Verso le 7 di sera ritorna a casa: cucina, lava i piatti e fa il bucato. Il giorno dopo l’attende una giornata identica alla precedente.

Immaginiamo ora, in quello stesso territorio, una cacciatrice-raccoglitrice di 30.000 anni fa. Alle 8 del mattino si unisce ai suoi compagni e insieme lasciano l’accampamento. Girovagano per boschi e prati, raccolgono funghi, acchiappano rane, scavano per estirpare qualche buona radice. In caso di pericolo si danno alla fuga per scappare dalle tigri. Alle 2 del pomeriggio sono di nuovo all’accampamento. Mangiano e hanno ancora tutto il tempo per stare insieme, giocare con i bambini o semplicemente riposarsi. Persino oziare.

Può sembrare un ritratto ingeneroso nel primo caso e idealizzato nel secondo, e in parte è così, perché si tratta di quadri ipotetici. Eppure il confronto è molto meno capzioso di quello che può sembrare, come spiega l’antropologo Marshall Sahlins, scomparso lo scorso 5 aprile, in un suo storico saggio sulle forme economiche delle società native: L’economia dell’età della pietra. Scarsità e abbondanza nelle società primitive.

Secondo Sahlins le cosiddette economie di sussistenza alimentavano un’esistenza molto più sana e appagante di quella di tanti contadini, operai e impiegati di oggi.

Pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1972 – e recentemente ripubblicato da in Italia da elèuthera – L’economia della società della pietra è diventato immediatamente un classico dell’antropologia mettendo in crisi l’assunto che fino a quel momento guidava tutto ciò che pensavamo di sapere sulle società primitive: che la loro vita, cioè, fosse una dura e continua lotta per la sopravvivenza. Secondo Sahlins le cosiddette economie di sussistenza alimentavano un’esistenza molto più sana e appagante di quella di tanti contadini, operai e impiegati che hanno popolato il mondo nei secoli successivi.

Fino a quel momento, anche nella bolla degli studiosi di antropologia, le società tribali erano viste come una sorta di grado zero dell’umanità, con le energie di donne e uomini interamente cannibalizzate dalla lotta incessante per la vita. Un’ipotesi ragionevole: se l’uomo contemporaneo, con tutte le sue competenze tecniche, soffre ancora di tante carenze, che chance poteva mai avere questo selvaggio nudo col suo fragile arco?

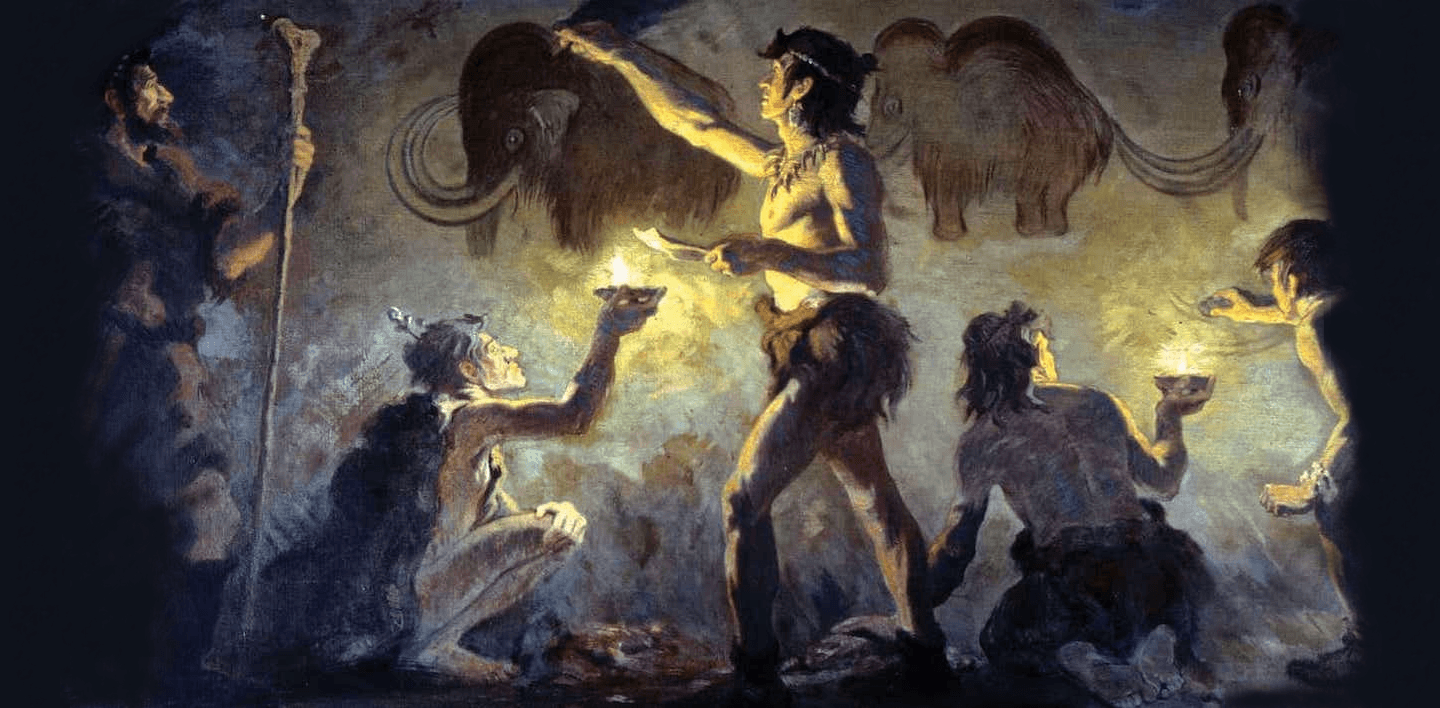

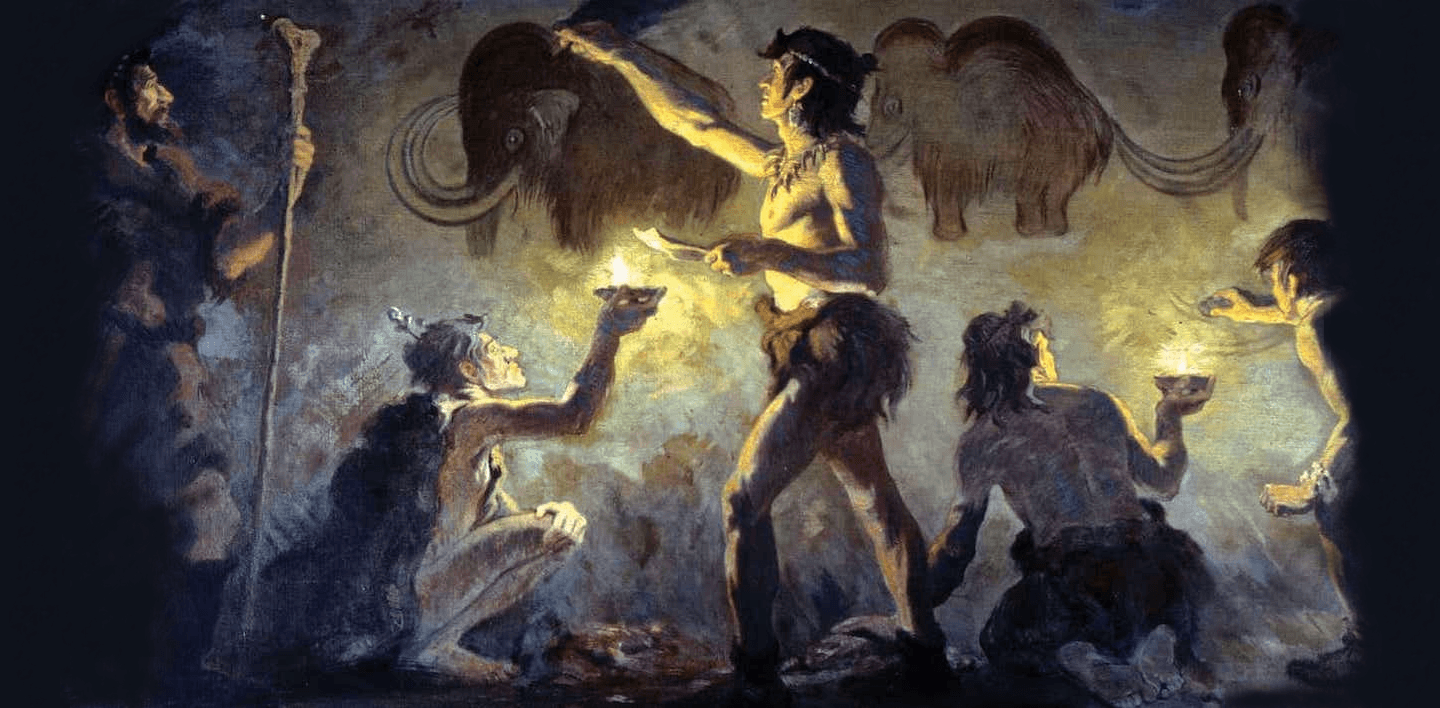

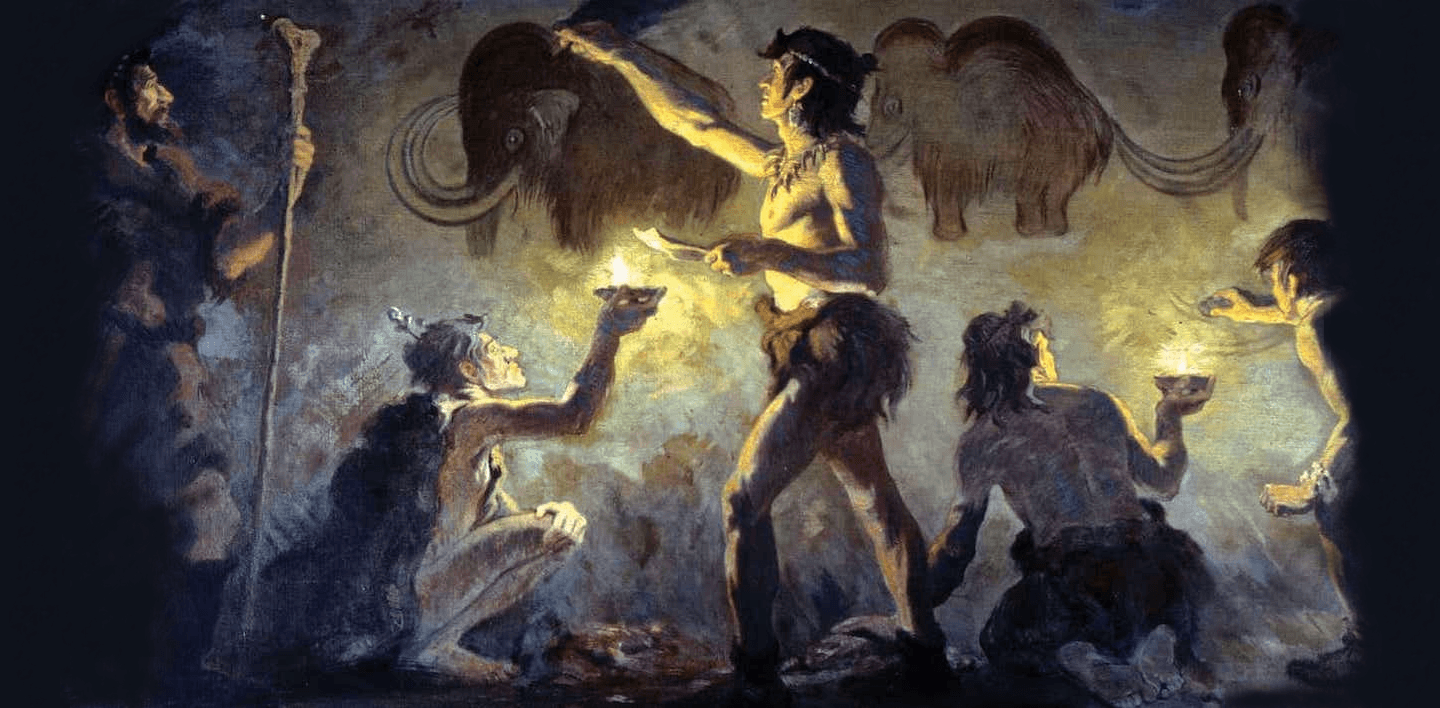

Da qui un fiorire di rappresentazioni di uomini primitivi alle prese con la ricerca estenuante di acqua e di cibo, sfiancati da marce logoranti e dalla frustrazione di arrangiare ripari che il giorno dopo sarebbero stati abbandonati. E poi la lotta costante contro una natura avversa, nei confronti della quale i nostri progenitori erano impotenti, perché privi della tecnologia, dell’ingegno e dell’organizzazione necessari per fronteggiarla. Sforzi enormi per ottenere (quando andava bene) il minimo indispensabile. In pratica, quello che Adam Smith descrive senza mezzi termini come lo stadio “rozzo e primitivo” dell’umanità, la versione deficitaria ma propedeutica per arrivare alla società “civile”: la società di mercato.

Una vita dura

In realtà, dice Sahlins, questa rappresentazione epica – e un po’ patetica – dei nostri antenati non è che il frutto di un bias ben noto in antropologia, il pregiudizio etnocentrico: “Non facciamo che parlare di noi anche mentre crediamo di parlare di altro e di altri”. In pratica, il primo errore dei contemporanei è quello di considerare l’abbondanza (in tutte le sue declinazioni) un valore assoluto e, di conseguenza, universalizzare le nostre esigenze particolari, attribuendole anche a società molto distanti da noi per organizzazione e sistema valoriale.

Il primo errore dei contemporanei è quello di considerare l’abbondanza un valore assoluto e universalizzare le nostre esigenze attribuendole anche a società distanti per organizzazione e sistema valoriale.

Questo sguardo parziale mette a fuoco una creatura piuttosto inverosimile: un cacciatore raccoglitore dotato di impulsi borghesi ma di arnesi paleolitici. E, di conseguenza, condannato già in principio alla disfatta. “Si è sempre fatto un uso strumentale e ideologico delle società primitive”, spiega al Tascabile il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani: “A seconda dell’effetto che si vuole ottenere paragonandole alla nostra, si impone il buon selvaggio di Rousseau o l’uomo lupo di Hobbes”. È una vecchia dicotomia. “Personalmente credo che l’importante sia attenersi ai dati che via via siamo in grado di acquisire e che a oggi ci rivelano due aspetti fondamentali. Il primo è l’enorme complessità di queste società, ben lontane dall’essere semplici e arcaiche come si pensava fino a non molto tempo fa, e il secondo è il loro carattere ambivalente che le rende dotate di grandi capacità di cooperazione ma anche di forti conflitti”.

La rappresentazione della vita primitiva come struggle for life non è infatti imbastita solo su speculazioni. Anche osservando ciò che oggi resta di quel mondo, cioè le poche comunità di cacciatori-raccoglitori come i Boscimani del Kalahari o gli aborigeni australiani, viene spontaneo chiedersi come sia possibile sopravvivere in quelle condizioni e in territori così ingrati. Eppure è proprio dall’osservazione di questi popoli che Sahlins trae la maggior parte delle sue argomentazioni. Ed è qui che entra in gioco un secondo bias, quello che spinge a credere che i cacciatori-raccoglitori di oggi siano gli stessi di 30.000 anni fa. Non è così. Le loro società sono ormai dei piccoli avamposti alle periferie di un modo di produzione dominante, gruppi sparuti di profughi paleolitici. Rispetto agli antenati dell’età della pietra, la loro qualità della vita ha subito un netto peggioramento, e questo proprio grazie all’incontro con noi, uomini della civiltà. Non si tratta più solo di raccogliere funghi e scappare dalle tigri, ma di fronteggiare il deserto che avanza, il disboscamento, le conseguenze degli imperialismi e una fauna sempre più scarsa e protetta. Certo, le loro oggi sono economie sofferenti, ma perché il mondo è andato in un’altra direzione.

Non solo. “Un errore comune”, spiega ancora Pievani, “è pensare che i cacciatori raccoglitori di oggi siano dei fossili viventi, delle fotografie del passato che ci restituiscono un’immagine intatta dell’umanità arcaica. In realtà tutti questi popoli hanno avuto a loro volta una propria evoluzione, sono moderni come noi, ma hanno fatto scelte di vita diverse”.

Sahlins inoltre osserva che, tutto considerato, la vita di queste persone ancora oggi non è poi così terribile. In media cacciano un giorno su tre, la raccolta di cibo e acqua occupa dalle tre alle quattro ore al giorno e le faccende domestiche sono, per ovvie ragioni, ridotte ai minimi termini. Vecchi, bambini e ragazzi più giovani sono esentati dal lavoro; la maggior parte della giornata è dedicata ad attività culturali, allo svago e soprattutto al riposo. Ed è logico pensare che 30.000 anni fa, senza la concorrenza dell’economia di mercato e con risorse naturali più rigogliose, le cose andassero decisamente meglio.

Come racconta Telmo Pievani, a seconda dell’effetto che si vuole ottenere, si impone sulle società del passato la visione del buon selvaggio di Rousseau o l’uomo lupo di Hobbes.

Anche Yuval Noah Harari è di questa opinione. Nel suo Sapiens. Da animali a déi parla a lungo degli uomini che popolavano il mondo alla vigilia della Rivoluzione agricola e il ritratto che ne offre è in linea con la visione di Sahlins: uno stato di relativa abbondanza caratterizzato da una limitata attività lavorativa, ritmi lenti e apporto dietetico di tutto rispetto. Harari insiste molto sulla dimensione sociale di questi individui e sulla qualità della vita dal punto di vista degli stimoli intellettuali e ricreativi. “Andavano a caccia anche di conoscenze”, scrive: “Per sopravvivere avevano bisogno di una mappa mentale piuttosto dettagliata del loro territorio. Dovevano conoscere i modelli di crescita delle varie piante, le abitudini di ciascun animale. Le qualità nutritive dei vari cibi, quali erano tossici e quali potevano essere utilizzati come medicinali”. Oltre all’enorme quantità di nozioni, ogni individuo doveva poi padroneggiare tutta una serie di abilità, come fabbricare in pochi minuti un coltello di selce o riparare una pelliccia strappata. “Collettivamente gli umani sanno di più di quanto sapessero i membri di un antico gruppo di Sapiens”, scrive Harari, “ma a livello individuale, gli antichi cacciatori-raccoglitori sono stati i più abili e intelligenti di tutti i tempi”.

“Naturalmente bisogna capire cosa si intende per intelligenza”, commenta Pievani. “Come racconta bene Jared Diamond, un bambino di una tribù della Nuova Guinea trasportato a New York in poche settimane maneggia tablet e smartphone come un newyorkese, mentre un bambino di New York in una foresta della Nuova Guinea non sopravvive nemmeno due giorni. Ci sono tante forme di intelligenza, alcune col progresso sono state potenziate, altre sono andate smarrendosi, come l’intelligenza naturalistica, che i nostri cuccioli hanno perso del tutto e che non è facile da recuperare”.

Intelligenza a parte, secondo Harari l’esistenza degli “antichi Sapiens” era “più confortevole e gratificante della maggior parte dei contadini, pastori, operai e impiegati venuti dopo di loro”. E ci sono le prove: gli scheletri fossilizzati arrivati fino a noi dimostrano che “gli antichi cacciatori-raccoglitori erano meno esposti al rischio di soffrire di fame e malnutrizione, e che erano generalmente più alti e più sani dei loro discendenti agrari”. Erano anche meno esposti alle epidemie, perché le malattie infettive provengono in gran parte dagli animali addomesticati e si diffondono più facilmente in insediamenti malsani e sovraffollati.

Secondo Yuval Noah Harari, a livello individuale, gli antichi cacciatori-raccoglitori sono stati gli Homo più abili e intelligenti di tutti i tempi.

Certo, la mortalità infantile era altissima – come del resto per tutta la storia dell’uomo fino al Ventesimo secolo. I bambini che però riuscivano a superare i primi anni di vita avevano buone probabilità di raggiungere i sessant’anni, e i più fortunati anche gli ottanta. E questo grazie a una dieta più diversificata e bilanciata di quella agricola, che soprattutto in epoca premoderna puntava a ricavare l’intero fabbisogno giornaliero da monocolture come frumento, riso o patate.

Quando la ricchezza è un fardello

Dicevamo che l’abbondanza non è un valore assoluto; allo stesso modo la scarsità non è per forza un disvalore. Né Harari né Sahlins negano che questi popoli possedessero poche cose. Il fatto è che, almeno in parte, si trattava di una loro precisa scelta. Una scelta in realtà piuttosto ovvia. Nell’ottica di una vita nomade, il criterio fondamentale è quello della trasportabilità. Perché appesantirsi le spalle e rallentare la marcia portandosi dietro beni non necessari? Perché scomodarsi a raccogliere più di quanto verrà consumato sul momento? Perché affannarsi a immagazzinare se le scorte sono nella natura? Anche la (spesso brutale) politica demografica segue questo modello. Infanticidio, senilicidio o continenza sessuale nel periodo dell’allattamento sono tutte tattiche dovute all’incapacità di sostenere un alto numero di persone; dove per “sostenere”, però, non si intende “sfamare” ma “trasportare”.

Certo, la scommessa era che nei giorni e nei mesi a venire l’ambiente circostante avrebbe continuato a fornire loro ciò di cui avevano bisogno. Questa scommessa i nostri antenati non l’hanno vinta sempre, saranno sicuramente incappati in territori ostili o in periodi in cui il clima non faceva il loro gioco. Ma quando l’ottimismo o la fortuna pagavano, vivere alla giornata preservava dai grandi momenti di crisi a cui andavano incontro invece gli agricoltori dell’epoca premoderna, la cui vita dipendeva tutta dal raccolto e di conseguenza dai capricci atmosferici. Malgrado le premesse, comunque, definire “opulenta” una società di questo tipo fa storcere molti nasi ed ecco perché Sahlins ci tiene a rimarcare che forse le vie possibili per l’opulenza sono due: produrre molto, certo, ma anche desiderare poco.

Secondo Jared Diamond, la storia della tecnologia ci ha insegnato che è il bisogno ad essere creato dal desiderio, che a sua volta nasce dalla disponibilità.

In Armi acciaio e malattie di Jared Diamond c’è un capitolo, “La madre della necessità”, in cui l’autore affronta il motivo per cui il progresso tecnologico ha avuto un ritmo così diverso nei vari continenti. Partendo dal noto adagio “la necessità è la madre dell’invenzione”, Diamond capovolge il concetto: è il bisogno ad essere creato dal desiderio, che a sua volta nasce dalla disponibilità. Con una lunga carrellata di invenzioni in cerca di utilità, Diamond dimostra come la storia della nostra tecnologia sia ricca di trovate frutto del caso o della curiosità e di apparecchi che oggi riteniamo utilissimi ma che sono rimasti inutilizzati per decenni, o che sono stati riciclati per scopi diversi da quello d’origine.

Per fare solo un esempio, quando Edison nel 1877 brevettò il fonografo indicò dieci possibili usi, tra cui fissare per sempre le ultime parole dei moribondi e registrare libri da far ascoltare ai ciechi. Nessun accenno, nemmeno vago, alla musica. Prima l’invenzione, dunque, poi bisogna trovare una funzione e solo dopo arriva la necessità. Quante volte ci siamo detti di un aggeggio qualunque: “Ormai non posso più farne a meno”? Ma è solo dopo averlo usato per parecchio tempo che ci si accorge di averne ormai bisogno. È anche per questo che la diffusione di un’invenzione è più importante dell’invenzione stessa.

Nella prefazione all’edizione 2017 al libro di Sahlins, David Graeber fa l’esempio degli spazzaneve in Brasile: sono sicuramente pochi, ma se ne sente la mancanza? In pratica, la scarsità esiste solo in rapporto a un bisogno, mentre il concetto di povertà è ancora più relativo. È prima di tutto un rapporto interpersonale, uno status sociale “e in quanto tale”, spiega Sahlins: “un’invenzione della civiltà”.

Un taxi nei giorni di pioggia

Ovviamente non tutti i bisogni sono indotti: riempirsi la pancia e dormire al caldo sono necessità tanto nostre quanto dei nostri antenati, ed è qui che entra in gioco un’altra sfumatura del pregiudizio etnocentrico: la fatica cioè di immaginare che un tipo di economia completamente diversa dalla nostra possa soddisfare le necessità umane più basilari in modo efficace.

Per Sahlins questo piccolo miracolo è possibile mettendo in atto una serie di strategie che hanno come filo conduttore il non fare. Per descrivere questo sistema economico basato sulla sottoproduzione si richiama alle teorie che l’economista russo Alexander Chayanov elaborò negli anni Venti studiando l’economia tradizionale dei contadini russi.

La cosa più faticosa oggi sembra essere immaginare che un tipo di economia completamente diversa dalla nostra possa soddisfare le necessità umane più basilari in modo efficace.

Per Sahlins il “modo di produzione domestico” teorizzato da Chayanov vale anche per i cacciatori-raccoglitori e per tutti quei popoli che organizzano il lavoro in base ai bisogni della propria unità domestica. In pratica, l’obiettivo è garantire a tutti i membri dell’unità un livello di vita “decente”. Questo significa distribuire i compiti in modo equo e, soprattutto, una volta fatto l’indispensabile, fermarsi. E concentrarsi sul riposo o sullo svago.

Vi siete mai chiesti come mai sia difficile trovare un taxi nei giorni di pioggia? Lo spiega David Graeber nella prefazione: gli autisti in genere lavorano quel tanto che basta per totalizzare una certa cifra giornaliera e poi tornano a casa. E nei giorni di pioggia questa cifra si raggiunge prima. In sostanza, spiega Graeber: “Esiste un filo rosso che unisce l’abbondanza dei cacciatori-raccoglitori, il comportamento dei servi della gleba medievali e il fatto che sia così difficile trovare un taxi nei giorni di pioggia”. È una certa predisposizione – molto “umana” – a preferire l’ozio a una maggior ricchezza.

Prima di Sahlins era stato il suo maestro Karl Polanyi a confutare la tesi secondo cui l’uomo “per natura” tende necessariamente alla società di mercato. In polemica con gli antropologi marxisti, Polanyi sosteneva che non tutte le forze produttive crescono naturalmente, anzi, in molte società primitive il decorso è volutamente opposto. E secondo l’antropologo Pierre Clastres lo è per un preciso calcolo politico: evitare gli squilibri di potere. Niente surplus significa niente accumulo di beni (e quindi di potere) nelle mani di pochi.

C’è anche l’eccezione che conferma la regola: i big-men (i capi), che a differenza delle persone comuni subivano la competizione con gli altri big-men e puntavano quindi ad accumulare beni per superare in sfarzo i propri rivali. La pratica era tollerata, ma tutta la comunità metteva in atto strategie per contenerla. Nelle Hawaii, per esempio, se si riteneva che i governanti avessero superato i limiti ragionevoli di saccheggio, semplicemente li si uccideva. Che si tratti di precise scelte o delle conseguenze involontarie di decisioni basate su esigenze pratiche, le implicazioni politiche di queste strategie economiche sono importanti perché ci mostrano un’alternativa, nell’ottica di quella “antropologia della liberazione” (dai preconcetti) tanto cara a Graeber.

Un altro grosso errore che si fa spesso è quello di infantilizzare gli uomini primitivi e liquidarli come una nostra versione abbozzata e preliminare.

Questi studi ci danno inoltre gli strumenti per evitare un grosso errore: quello di infantilizzare gli uomini primitivi e liquidarli come una nostra versione abbozzata e preliminare. Per dirla con Clastres, se non troviamo nell’uomo primitivo la tipica psicologia di un manager non significa per forza che l’economia primitiva sia intrinsecamente inferiore. Società come quelle dei nativi americani ci hanno dato la prova che si può essere una civiltà estremamente complessa anche se non tecnologicamente avanzata.

I pilastri della terra

È il 1993. Nell’attuale Turchia sud-orientale, dove un tempo c’era l’Anatolia, un pastore del luogo nota strane pietre che affiorano dal terreno. Un anno più tardi la spedizione archeologica guidata da Klaus Schmidt scopre finalmente il sito archeologico di Göbekli Tepe, che comprende venti recinti megalitici, ognuno dei quali formato da pilastri di calcare alti più di cinque metri e pesanti fino a una tonnellata: una Stonehenge asiatica, ma ancora più antica.

Gli studi condotti datano infatti Göbekli Tepe intorno al 9500 a.C., ben 7.000 anni prima di Stonehenge, circa 11.600 anni fa. Il che la rende una delle più antiche strutture costruite dall’uomo e arrivate ai giorni nostri. Ma a sbalordire non è solo l’imponenza della costruzione: ogni megalite è un’opera d’arte ornata da bassorilievi di animali feroci e uccelli rapaci che si alternano a immagini di teste umane mozzate. E non ci sono dubbi: il tutto è stato realizzato da donne e uomini nomadi, i nostri cacciatori-raccoglitori.

L’idea che ancora oggi molti hanno della storia è lineare: prima ci sono le tribù nomadi, poi arriva l’agricoltura, la stanzialità, gli insediamenti umani e l’immaginario culturale complesso, da cui la costruzione di templi e altri edifici di utilità più simbolica che pratica. Con Göbekli Tepe (e ritrovamenti archeologici analoghi) questa narrazione crolla miseramente. Se da un lato le giornate a trasportare lastre di pietra indeboliscono il nostro ritratto radioso della vita del cacciatore-raccoglitore, dall’altra testimoniano quanto fosse già complesso il suo universo immaginativo e quanto le esigenze economiche non siano immutabili e, a volte, nemmeno prioritarie. Quel grosso complesso decorato ci dice che persone che non si preoccupavano di avere un riparo stabile sentivano però l’esigenza di riunirsi in un luogo bellissimo.

Come racconta Pievani, l’intelligenza simbolica è molto antica e non è nemmeno appannaggio esclusivo di Homo sapiens, ma coinvolge, per esempio, anche i Neanderthal. “I gruppi di cacciatori-raccoglitori che tra i 40.000 e i 60.000 anni fa sono usciti dall’Africa per sparpagliarsi nel mondo si sono portati dietro lingue, culture e attitudini esplorative diverse. Quando noi oggi cerchiamo di ricostruire queste migrazioni incrociamo i dati molecolari (cioè i dati genetici, che permettono di ricostruire parentele tra le popolazioni) e i dati archeologici (graffiti, statuette votive, strumenti musicali, ornamenti…) che ci mostrano invece le diversità culturali”. Secondo Pievani, il “pacchetto modernità” è fatto da una serie di elementi che sono più o meno gli stessi: un gusto estetico che si esprime attraverso gli ornamenti per il corpo, la sepoltura rituale, l’arte rupestre… “ma le declinazioni espressive sono molto diversificate. Oggi addirittura si tende a pensare che l’intelligenza simbolica si sia evoluta tante volte, in tanti popoli e in varie parti del mondo, prima in Africa e poi fuori”.

I resti di Göbekli Tepe fanno crollare l’idea di una storia lineare che vuole prima le tribù nomadi, poi l’agricoltura, la stanzialità, e quindi l’immaginario culturale complesso.

Il mistero è che non c’è stato nessun cambiamento biologico. “Siamo diventati Homo sapiens dal punto di vista anatomico già 180.000 anni fa”, continua Pievani “ma solo 40.000 anni fa abbiamo iniziato a pensare in un certo modo, sviluppando capacità immaginative, erigendo santuari come Altamira in Spagna o Lascaux in Francia e dipingendo sulle pareti immagini non solo descrittive ma simboliche, come le ‘chimere’, cioè figure che mettono insieme dettagli anatomici di animali diversi. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un cambiamento non biologico ma cognitivo”.

Secondo Harari il tempio di Göbekli Tepe avrebbe un legame con l’origine della domesticazione del farro. L’ipotesi è che fu proprio per sfamare la grande quantità di gente che stava costruendo il complesso che si passò alla coltivazione del farro selvatico. E questo significa che prima vennero esigenze e necessità di stampo culturale e solo in seguito quelle legate al sostentamento alimentare della società.

Forse Max Weber non avevi tutti i torti nel dire che l’economia non può essere l’unico motore della storia – e a proposito di Weber e di etica protestante, questo piccolo esercizio di “antropologia della liberazione” può essere un’occasione per riflettere una volta di più sul nostro rapporto con il lavoro e con la mentalità che l’ha plasmato. Con la pandemia è tornata prepotente l’esigenza di ripensare il nostro tempo libero. Un tempo libero che in quest’anno è stato sacrificato, considerato superfluo, addirittura criminalizzato. Ma se per noi l’ozio è il padre dei vizi, per le tribù dei nostri antenati non era una colpevole interruzione, ma il sale della vita.