D i cosa parliamo, quando parliamo di universo? Alcuni decenni fa, Carl Sagan apriva la sua celebre trasmissione televisiva Cosmos con le parole: “Il cosmo è tutto ciò che è, che è stato, o che sarà”. Un rapido sguardo al vocabolario conferma questa definizione: secondo il Treccani, l’universo è “l’ambiente in cui hanno sede tutti i corpi materiali esistenti e tutti i fenomeni naturali”. D’accordo, ma proviamo a capire meglio. L’universo è tutto ciò che esiste, o è tutto ciò che possiamo osservare?

Qui entrano in gioco sottili distinzioni filosofiche intorno al concetto stesso di esistenza. Per un realista, c’è qualcosa là fuori, indipendentemente dal fatto che qualcuno lo osservi o no. Molti scienziati (la maggior parte, forse) sarebbero inclini a sottoscrivere un’interpretazione del genere: dopotutto, è difficile immaginare di poter fare scienza senza essere convinti che ci sia qualcosa che esiste di per sé. A ogni modo, anche senza prendere posizione in merito all’esistenza di una realtà indipendente dalle nostre osservazioni, è indubbio che l’universo che è oggetto di indagine scientifica è unicamente quello a cui abbiamo accesso con le nostre osservazioni.

Bene: questo universo, che chiamerò “universo osservabile”, non è l’universo della definizione di Sagan, o del dizionario, e a cui forse pensiamo tutti noi. Non è tutto ciò che esiste, ma un suo sottoinsieme. In ogni momento, dalla nostra posizione nello spazio e nel tempo, possiamo osservare soltanto una porzione limitata della realtà. Non si tratta di una limitazione tecnica, ma di una barriera ineliminabile, per quanto ne sappiamo.

Per capire di che si tratta, dobbiamo partire dal fatto che la velocità della luce è finita. Non è una cosa scontata: per secoli, i fisici hanno dibattuto se i segnali luminosi si propagassero in modo istantaneo oppure no, e infine hanno concluso, sperimentalmente, che no, la luce impiega un tempo finito per viaggiare da un punto all’altro dello spazio. Albert Einstein fece un passo oltre, e mise a fondamento della teoria della relatività (e quindi di tutta la fisica moderna) il fatto che la velocità della luce nel vuoto è una costante di natura, identica per qualunque osservatore. Non importa cosa facciate, essa varrà sempre precisamente 299 792 458 metri al secondo. Una delle conseguenze di questo fatto è che nessuna informazione può propagarsi nello spazio più velocemente della luce.

Ma noi studiamo l’universo attraverso segnali che ci giungono da altri punti dello spazio. Di conseguenza, ogni informazione che riceviamo è un’informazione sul passato di regioni lontane. Non abbiamo nessuna esperienza diretta di questo fatto fondamentale perché, nella vita quotidiana, il tempo che impiega la luce a raggiungerci da ciò che ci circonda è minuscolo. E però, quando guardate il volto della persona che amate, state vedendo un’immagine di come era quel volto una piccolissima frazione di secondo fa, quando la luce è partita da lì verso i vostri occhi. In un certo senso, siamo circondati da fantasmi: quando guardiamo qualcosa, quella cosa è già cambiata.

È stato detto più volte che il telescopio, per certi versi, è una macchina del tempo: quando guardiamo lontano nello spazio, guardiamo anche il passato dell’universo. È una caratteristica della natura che suscita stupore, e che è anche utilissima per il lavoro degli astrofisici, che possono letteralmente investigare la storia dell’universo come farebbe un archeologo, scavando indietro verso epoche sempre più remote.

Questa possibilità che la natura ci offre non è scontata. Se l’universo non evolvesse nel tempo (come pensavano i fautori della teoria dello stato stazionario) non saremmo in grado di vedere nessuna differenza guardando regioni sempre più distanti. Lo studio dell’universo non sarebbe altro che una collezione di immagini grossomodo identiche. Ma l’universo cambia. Perciò, una limitazione fisica (la finitezza della velocità della luce) diventa un’opportunità: possiamo guardare direttamente i diversi stati che l’universo ha attraversato durante la sua storia.

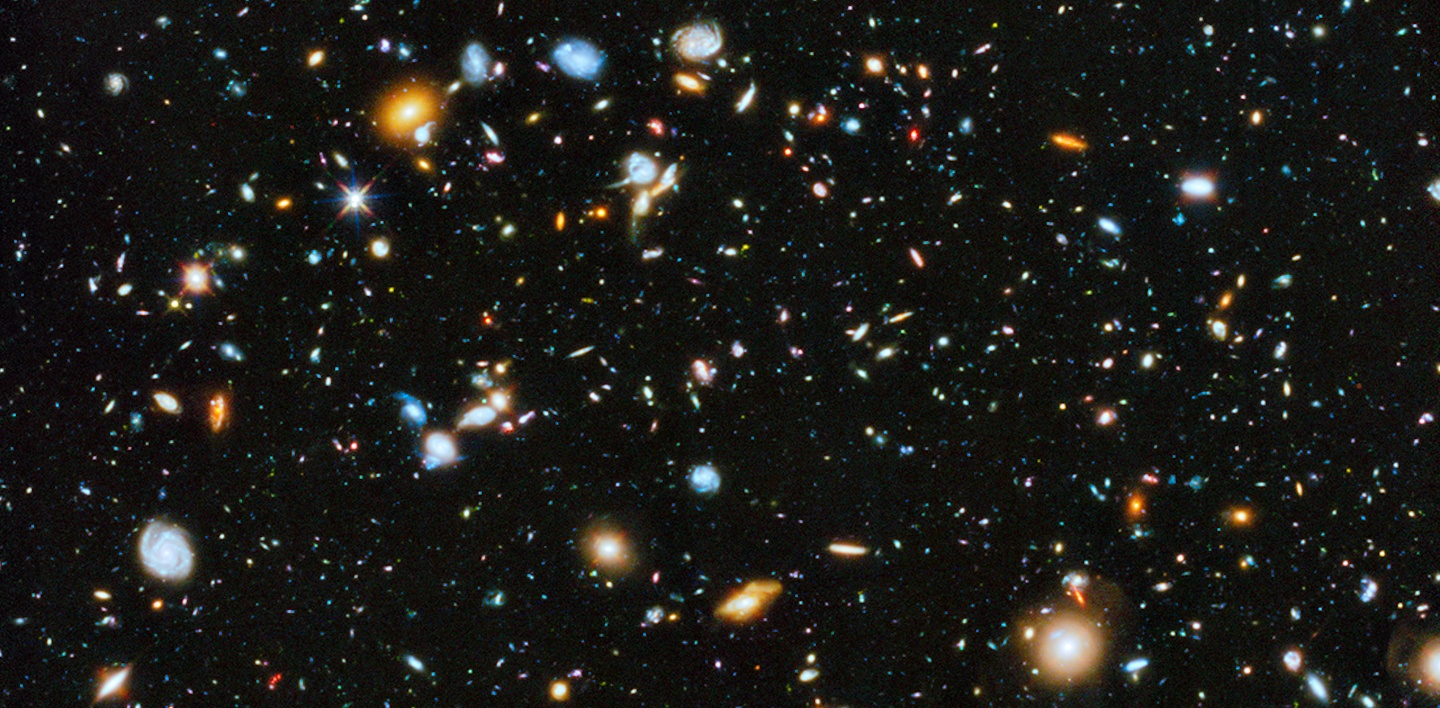

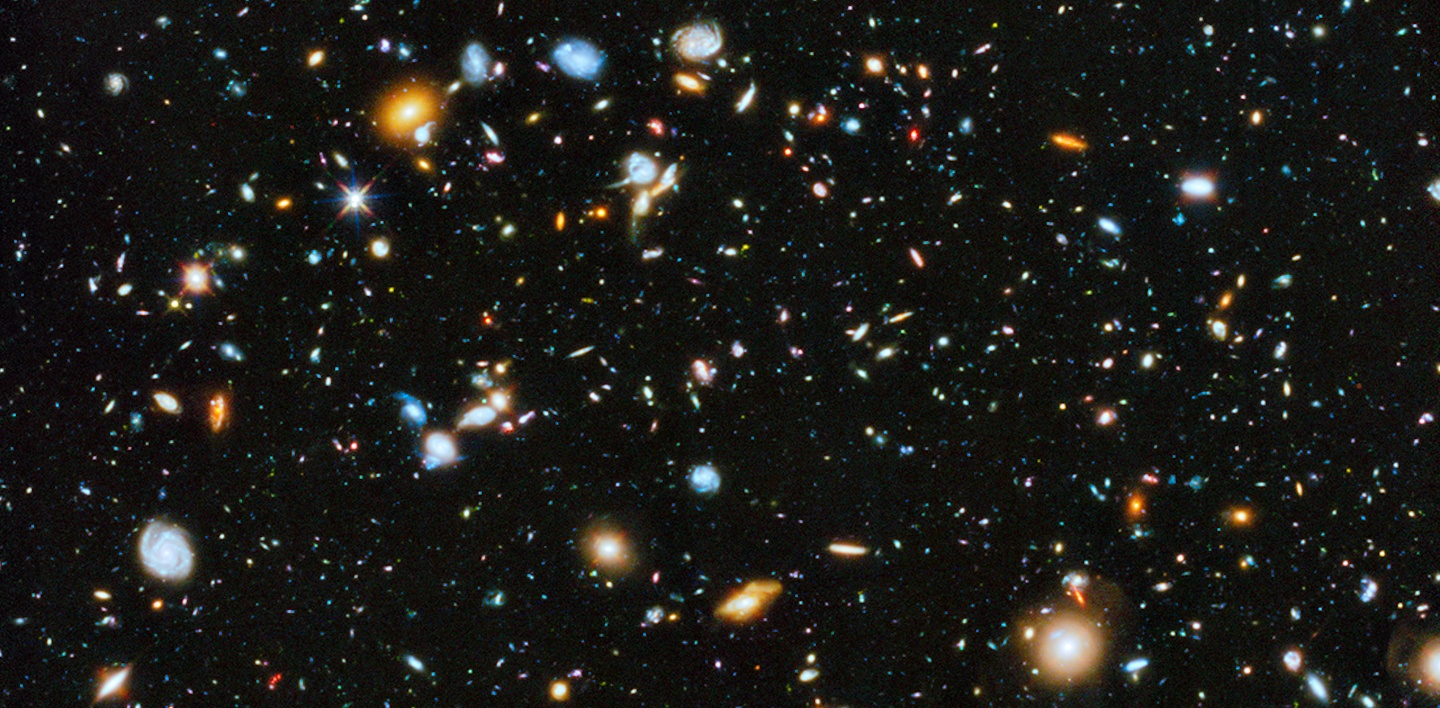

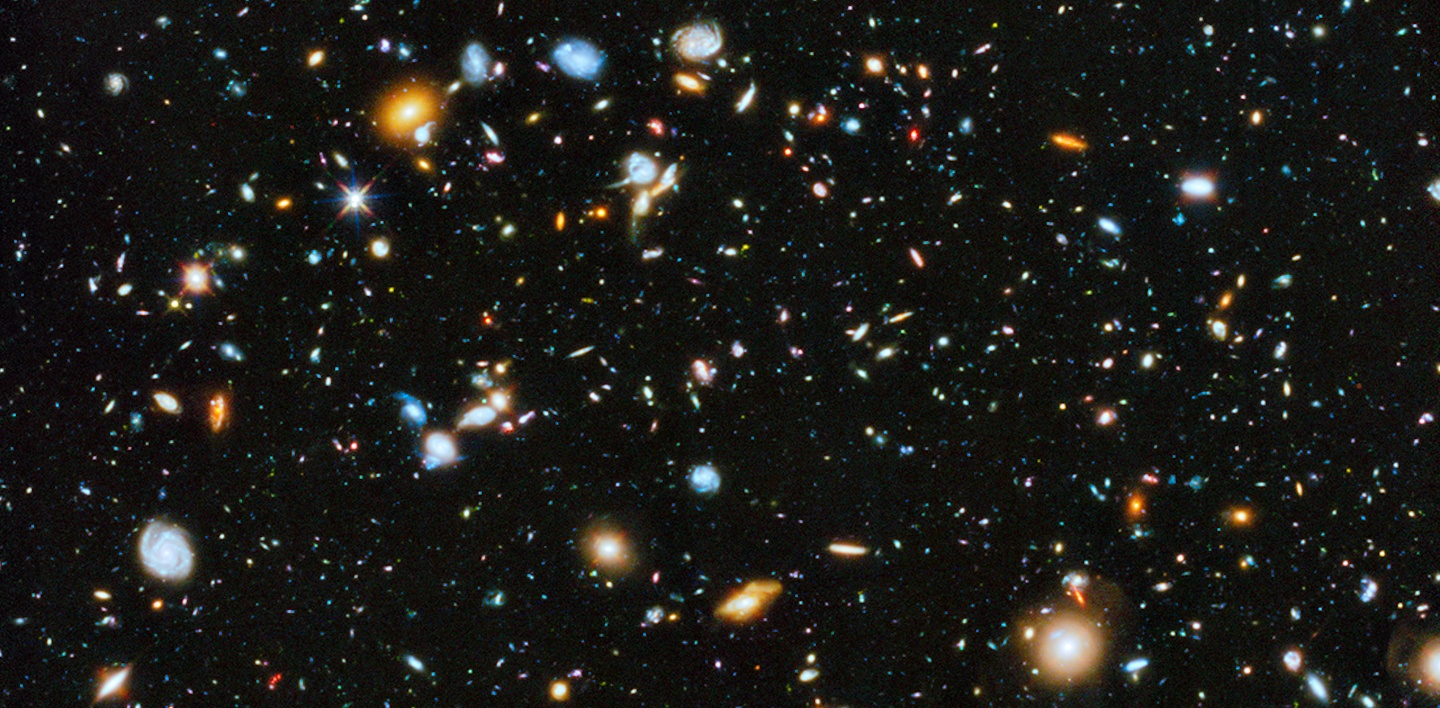

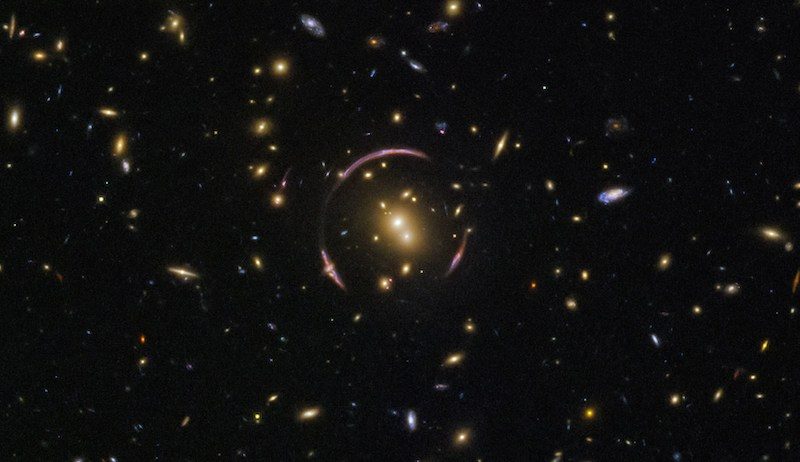

In questo fatto meraviglioso, però, si annidano alcuni svantaggi. Il primo è piuttosto ovvio: guardare lontano è difficile di per sé, perché gli oggetti diventano più deboli e più piccoli. Ma in un universo in espansione ci sono complicazioni ulteriori. I segnali elettromagnetici subiscono il redshift, e si spostano fuori dalla regione visibile dello spettro. Inoltre, la stessa natura degli oggetti cambia con il tempo. Guardando lontano, guardiamo oggetti più giovani: le galassie più distanti, per esempio, appaiono molto diverse da quelle dell’universo locale. Anche il loro numero cambia: addirittura, guardando verso distanze sempre più grandi a un certo punto non vediamo più stelle, semplicemente perché ancora non si erano formate. Quando interpretiamo i dati astronomici, dunque, dobbiamo tenere conto dei possibili effetti legati all’evoluzione delle proprietà fisiche degli oggetti che osserviamo.

Ma c’è un limite più radicale. Se l’universo non è eterno, la luce ha avuto solo un tempo finito per viaggiare attraverso lo spazio. Questo significa che non possiamo osservare tutto l’universo, ma soltanto una regione finita: quella che la luce ha potuto percorrere dall’inizio dell’universo a oggi.

In altre parole, l’universo ha un “orizzonte”. Siamo chiusi in una bolla sferica di informazione, e non possiamo guardare oltre. Fuori dalla bolla, presumibilmente, c’è dell’altro, ma non è osservabile. Naturalmente, l’orizzonte non è un bordo del cosmo e l’universo non è una sfera: proprio come avviene con l’orizzonte terrestre, se potessimo cambiare la nostra posizione nell’universo il perimetro dell’orizzonte muterebbe, e vedremmo altre regioni dello spazio. Ma la conclusione resta la stessa: c’è un limite ineliminabile al volume di universo che possiamo esplorare direttamente.

L’esistenza di un orizzonte nel cosmo è strettamente legata al fatto che c’è un limite al tempo che la luce (o qualunque altro segnale) ha avuto per attraversare lo spazio: nel modello del big bang, non possiamo risalire più indietro di 13,8 miliardi di anni fa. Un universo eterno e immutabile, invece, non avrebbe orizzonti. In ogni istante, potremmo ricevere segnali da regioni arbitrariamente lontane da qui, che avrebbero viaggiato per il tempo sufficiente a raggiungerci, anche se questo tempo fosse incredibilmente lungo. Curiosamente, sembrerebbe che la prima menzione documentata del concetto di orizzonte cosmico non appaia in un saggio scientifico, ma nell’ultima opera di un grande poeta visionario, Edgar Allan Poe. Nel poema in prosa Eureka (una fantasia cosmologica pubblicata nel 1848 e informata dalle conoscenze scientifiche dell’epoca, ma anche dalla metafisica spiritualista in voga in quel periodo) Poe dà la sua spiegazione di un fenomeno noto come “paradosso di Olbers”, dal nome dell’astronomo che per primo se ne era occupato: il cielo notturno è in larga parte buio, a dispetto del fatto che l’universo potrebbe, in linea di principio, contenere un’infinità di stelle. Ecco come lo descrive Poe, e come lo risolve:

Se la successione delle stelle fosse infinita, lo sfondo del cielo avrebbe una luminosità uniforme, come quella della nostra Galassia, perché non potrebbe esserci assolutamente nessun punto, in tutto lo sfondo, privo di una stella. Il solo modo, perciò, in cui potremmo comprendere i vuoti osservati dai nostri telescopi in tutte le direzioni sarebbe di supporre che la distanza dello sfondo invisibile sia così grande che nessun raggio luminoso possa aver ancora avuto il tempo di raggiungerci.

Appunto, in un universo che ha iniziato la sua evoluzione 13,8 miliardi di anni fa, la luce ha avuto solo 13,8 miliardi di anni per viaggiare. La distanza dell’orizzonte va però calcolata tenendo conto dell’espansione dell’universo. Nel tempo che la luce impiega per arrivare a noi dalle regioni più lontane, lo spazio si dilata: questo fa sì che il raggio dell’universo osservabile sia circa tre volte più grande dei 13,8 miliardi di anni luce che ci si aspetterebbe ingenuamente. Stando ai nostri migliori modelli, il confine che separa il visibile dall’invisibile dovrebbe trovarsi a circa 46 miliardi di anni luce dalla nostra posizione. (Per inciso, questo spiega come mai talvolta si sente parlare della scoperta di galassie molto più lontane di 13,8 miliardi di anni luce. È del tutto normale, ma la cosa può creare confusione se non si è capito come stanno le cose.)

Naturalmente, spostandoci in un altro punto dello spazio anche l’orizzonte si sposterebbe: ma qualunque altra posizione potremmo mai immaginare di raggiungere viaggiando nel cosmo, anche a velocità prossime a quella della luce, cambierebbe le cose in modo trascurabile. Non c’è nulla che possiamo fare, in concreto, per modificare questo limite naturale.

Le cose stanno anche leggermente peggio di così. Ho detto che guardare lontano nello spazio equivale a guardare indietro nel tempo. Ma quando guardiamo indietro nella storia dell’universo ci addentriamo in condizioni fisiche radicalmente diverse da quelle attuali. Ingenuamente, potremmo aspettarci di poter guardare in un passato sempre più remoto, fino all’origine dell’universo. Ma non è così.

L’universo primordiale era talmente caldo e denso da non essere trasparente. Siamo circondati da una fotosfera cosmica, assolutamente analoga a quella di una stella, e non possiamo guardarci attraverso. Osservando sempre più in profondità nel buio cosmico ci scontriamo dunque con un muro di fuoco invalicabile. È ciò che abbiamo chiamato radiazione cosmica di fondo, e che ci ha permesso di guardare direttamente lo stato dell’universo primordiale. Ma essa ci svela anche gli eventi avvenuti in epoche ancora precedenti. La radiazione di fondo è il segnale elettromagnetico più antico che possiamo sperare di ricevere dall’universo.

Il muro della fotosfera cosmica coincide, grossomodo, con il confine dell’orizzonte. Ma non esattamente. Circa 380 000 anni separano il momento in cui dovrebbe essere iniziata la storia dell’universo, stando al modello del big bang, dall’epoca in cui lo spazio è diventato trasparente e i fotoni primordiali hanno iniziato a viaggiare liberamente. Fin tanto che osserviamo il cosmo attraverso le onde elettromagnetiche, quei 380 000 anni di storia non sono accessibili all’indagine diretta, e ciò che è accaduto può essere ricostruito solo indirettamente. Vedremo in seguito quali siano le prospettive per provare a scrutare ancora oltre, usando segnali diversi da quelli elettromagnetici, ma per ora dobbiamo accontentarci di questo.

Non è poco, intendiamoci. Il volume di universo osservabile è straordinariamente grande, e studiare ciò che contiene sarebbe sufficiente a tenere occupati gli astrofisici per chissà quanto tempo. L’orizzonte dell’universo è a una distanza talmente grande che non si riesce nemmeno a farsene un’idea: circa 4 x 1026 metri da qui. Al suo interno, ci sono centinaia di miliardi di galassie, ognuna con centinaia di miliardi di stelle. Ci sono 1080 protoni, e un miliardo di volte più fotoni. Sono quantità smisurate.

Il punto, però, è un altro. Abbiamo motivi per credere che la parte osservabile dell’universo sia rappresentativa dell’Universo “con la u maiuscola”, quello di Sagan e del dizionario, inteso come tutto ciò che esiste? L’universo osservabile sembra conformarsi all’idea copernicana che nessuna regione dello spazio sia, in media, diversa dalle altre: ma fin dove è lecito estendere questa idea? L’esistenza di un orizzonte ci impedisce di capire completamente il cosmo? Dobbiamo accontentarci di qualcosa di meno?

Estratto da L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’Universo, UTET 2019.