I l mito della natura incontaminata, della ‘Great American wilderness’, è profondamente radicato nella cultura occidentale. Il continente americano pre-colombiano è spesso dipinto come un luogo selvaggio, scarsamente popolato: un mondo dove la presenza umana era appena percepibile. L’attrazione per questo mito pervade molta della letteratura statunitense del XIX secolo. Le descrizioni di natura incontaminata fanno da sfondo al mito eroico del pioniere. Basti pensare a un libro come Walden e alle altri odi alla natura di Thoreau. Thoreau cantava di una natura intonsa, selvaggia, sconfinata, e la immaginava ancora più primordiale nei secoli precedenti alla venuta degli occidentali.

L’idea della grande America selvatica non ha solo giocato un ruolo rilevante nella percezione culturale della natura, ma ha anche influenzato generazioni di studiosi e attivisti ambientali. Nel 1950, John Bakeles in The Eyes of Discovery, parlava della sua opera come di un libro ‘che presentava le visioni, i suoni e gli odori di un’America in uno stato inalterato. Quarant’anni esatti più tardi, Kirkpatrick Sale pubblicava Conquest of Paradise dove affermava che erano stati gli europei a cambiare l’ambiente, trasformando la natura sulla scia di Colombo e dei conquistadores. Similmente, un anno dopo, Shetler (in un libro pubblicato dallo Smithsonian) sosteneva che:

L’America pre-colombiana era ancora un Eden, un regno naturale integro. I nativi erano trasparenti rispetto all’ambiente, vivendo come elementi naturali dell’ecosfera. Il loro mondo, quello che Colombo chiamò il Nuovo Mondo, era di impercettibile disturbo umano.

Ma era davvero così? L’impatto delle popolazioni native sull’ambiente era stato così trascurabile? Oggi sappiamo che la popolazione sia nel nord che nel sud America raggiungeva cifre paragonabili e, per alcuni studiosi, persino superiori a quelle raggiunte in Europa.

Il dibattito demografico

Quando l’Ammiraglio John Smith esplorò le coste del Massachussets nel 1614, i suoi rapporti descrivevano una terra “così rigogliosa di giardini e campi di mais, diffusamente abitata da gente forte e ben proporzionata”. Ma appena sei anni dopo, quando i pellegrini del Mayflower sbarcarono sulle stesse coste, trovarono solo miseria e morte. Thomas Morton, un commerciante inglese, scrive della sua visita nel 1622: “gli Indiani morivano in massa dentro le loro case, i teschi e le ossa sparsi in diversi posti delle loro abitazioni erano uno spettacolo [degno di] una nuova Golgota”.

L’incongruenza delle fonti, generò ben presto un dibattito antropologico che continua al giorno d’oggi. Le stime demografiche pre-colombiane erano molto difficili da ottenere, e i primi studiosi essenzialmente tirarono ad indovinare. Nel 1910, l’antropologo James Mooney incrociò fonti di esploratori e primi coloni con studi sulla capacità agricola delle popolazioni indigene, e concluse che in tutto il Nord America, viveva appena un milione persone. Mooney era rispettatissimo all’epoca e per molti anni le sue conclusioni non vennero mai messe in discussione. Per questo ci volle un periodo di grande fermento culturale come la fine degli anni Sessanta per rivisitare questa stima. E infatti nel 1966, alla luce del suo lavoro a stretto contatto con molte comunità di nativi americani, l’etnografo-storico Henry Dobyns, pubblicò stime decisamente più alte: al tempo del primo contatto europeo, a nord del Rio Grande vi sarebbero state tra le dieci e le dodici milioni di persone. Dobyns ricevette durissime critiche, ma anziché ricredersi, circa 20 anni dopo ripubblicò ulteriori ricerche e aumentò il limite superiore fino a diciotto milioni.

Dobyns (assieme ad altri antropologi come Alfred Crosby), rivelò così l’esistenza di dinamiche ignote fino ad allora. Secondo le sue stime, negli anni direttamente successivi ai primi contatti europei, si consumò la più grande epidemia della storia, direttamente responsabile di una decimazione delle popolazioni pari a oltre il 90%. Ai tempi, negli anni tra i ‘60 e gli ’80, non esistevano metodi scientifici che potessero confermare le ipotesi degli antropologi, ma qualche mese fa un gruppo di ricercatori dell’università di Adelaide, ha pubblicato un articolo su Science Advances, sul DNA di 92 mummie e scheletri pre-colombiani, tutte datate tra i 500 e gli 8600 anni fa. Lo studio ha dimostrato l’estinzione pressoché totale, nella popolazione odierna, delle linee genealogiche individuate nelle mummie. Uno scenario concordante con le teorie di Dobyns.

Danni involontari

La suscettibilità delle popolazioni native americane alle malattie europee era dovuta a diversi fattori. Uno dei più importanti era l’assenza di diffuse pratiche di allevamento. Per la maggior parte, le comunità native in America si sostenevano con l’agricoltura e con la caccia. D’altra parte invece, in Europa, l’allevamento aviario, di suini, bovini, e ovini era praticato da millenni, e aveva portato alla diffusione, e alla conseguente immunizzazione, da diverse malattie zoonotiche, malattie cioè che ‘saltavano’ di specie per aggredire l’uomo: praticamente tutte le grandi epidemie, dal vaiolo al morbillo hanno questa origine.

Nel maggio del 1539, Hernando de Soto sbarca nella baia di Tampa con nove navi, più di 600 uomini e 220 cavalli. Secondo le ricostruzioni di Charles Hudson, un antropologo che ha dedicato la sua carriera a ricostruire il percorso di de Soto, la spedizione incontrò in quello che è oggi l’Arkansas, “città ben popolate” e “insediamenti così ravvicinati da potersi scorgere tutti insieme, tutti difesi da colline artificiali, fossati e schiere di arcieri”. De Soto passò anche attraverso a estesi campi di mais, zucche e fagioli.

Lo spagnolo morì nel 1542, e nessun europeo visitò quei luoghi per oltre un secolo. Nel 1682, quando Réné-Robert Cavelier, Sieur de la Salle esplorò le stesse zone, trovò condizioni ben diverse. Dei cinquanta insediamenti visitati dallo spagnolo, ne descrisse solo dieci, forse ri-occupati da nuove tribú.

La missione di de Soto non era certo pacifica. Nei quattro anni passati tra quello che oggi è il sud degli Stati Uniti e le aree intorno al Mississippi, la compagnia distrusse, uccise e derubò tutto ciò che incontrò sul suo cammino. Ma il peggior danno causato dall’hidalgo avvenne a sua completa insaputa: de Soto si accompagnava a un gruppo che lo avrebbe dovuto aiutare contro ogni avversità: guide, mercenari, ingegneri, e… maiali. Recenti analisi di antico DNA mitocondriale hanno stabilito che i maiali domestici arrivarono in Europa al seguito dei primi agricoltori provenienti dal Vicino Oriente circa 7500 anni fa. Con gli animali, arrivarono anche le malattie: da solo, il maiale è responsabile di antrace, brucellosi, leptospirosi, teniasi, trichinosi e tubercolosi. Se si considera la loro vorticosa riproduzione e la possibilità di trasmettere malattie a tacchini selvatici e cervi (due specie centrali nell’alimentazione dei nativi), i maiali di de Soto erano, a tutti gli effetti, delle armi biologiche.

La natura indigena

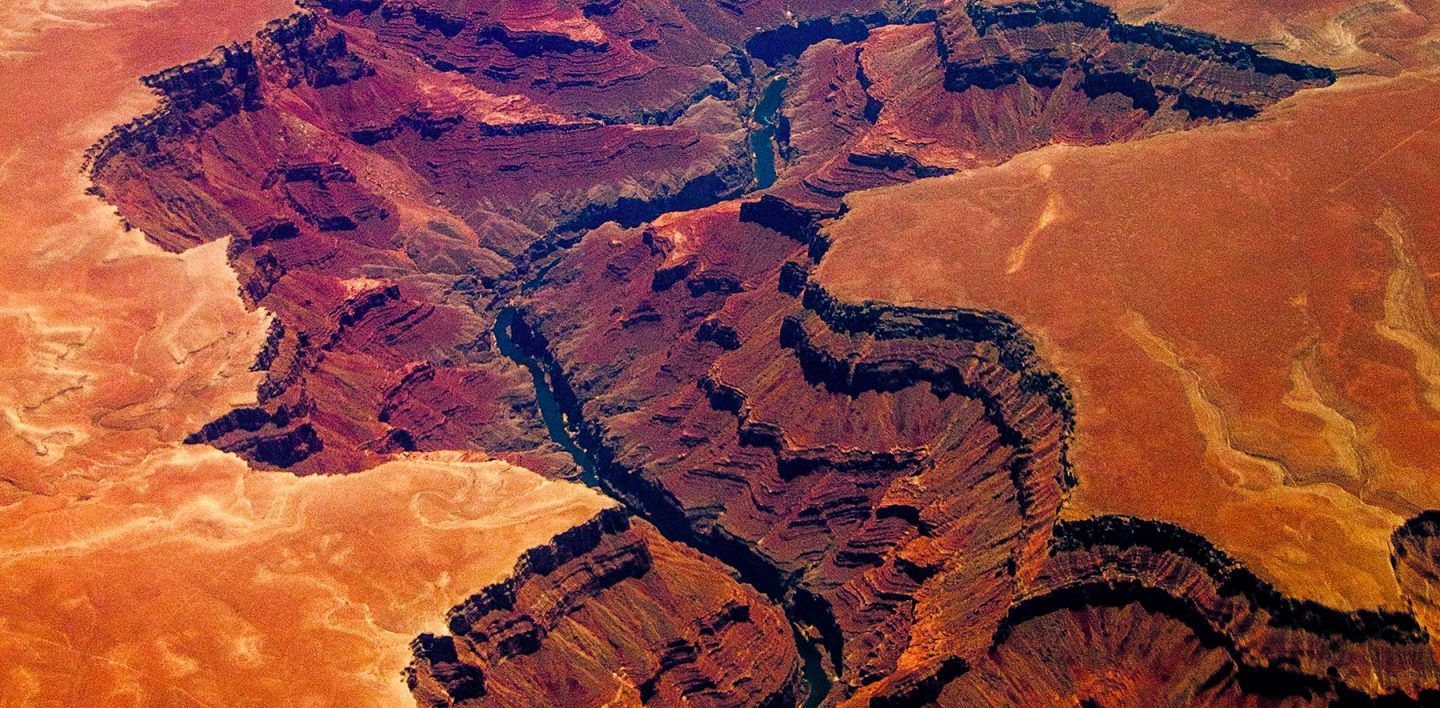

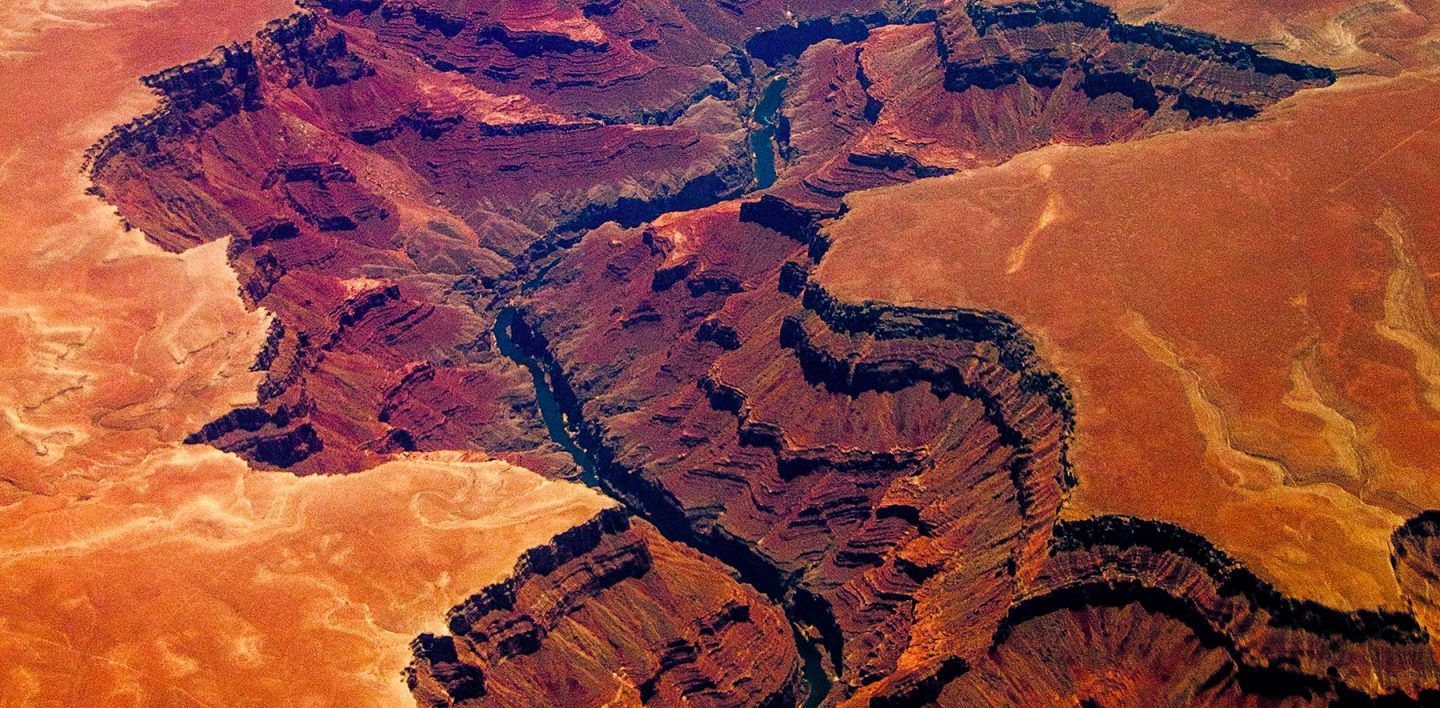

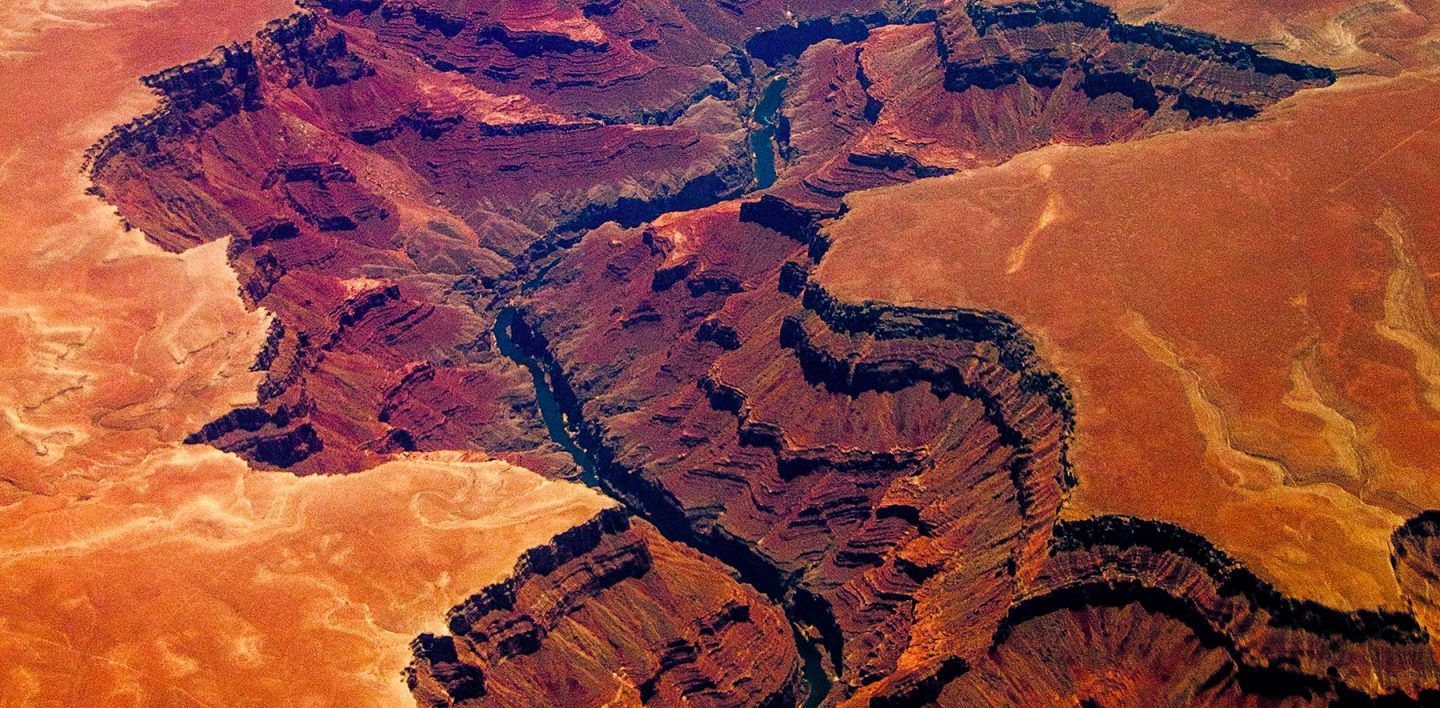

La deforestazione e l’agricoltura intensiva sono due dei principali fattori dell’impatto antropogenico sull’ambiente. Prima del contatto colombiano, in America entrambe queste attività venivano compiute attraverso l’appiccamento regolare di fuochi controllati. In diverse misure, i nativi americani usavano il fuoco per creare terreni coltivabili, per mantenere ‘aperte’ le foreste, e per favorire la crescita di nuovi germogli attraendo quindi le specie da cacciare. Lo dimostra il fatto che diversi studiosi hanno trovato tracce di incendi controllati dalle zone sub-artiche fino al deserto di Sonora. Le caratteristiche e gli impatti di questi incendi dolosi variavano a seconda delle regioni e localmente dipendevano da fattori demografici e ambientali, ma in ogni caso avevano impatti non trascurabili addirittura su scale continentali.

In Nord America, gli incendi delle popolazioni native non solo plasmarono le foreste creando praterie, ma cambiarono attivamente la composizione degli ecosistemi forestali, creando condizioni favorevoli a specie utili alle comunità. Fragole, mirtilli, lamponi e altre bacche, ma anche varie specie di pino, e querce, sono quasi certamente un subclimax ecologico di origine antropogenica, create (e mantenute) attraverso il fuoco. Già nel 1958, il padre fondatore del concetto di “cultural landscape” Carl O. Sauer, da studi sulle precipitazioni medie e composizione dei suoli, concluse che la maggioranza dei biomi a bassa vegetazione del Nuovo Mondo erano di origine antropogenica.

La piccola era glaciale

Tra circa la metà del 1500 e per i 250 anni successivi, il mondo si ritrovò in un ciclo climatico di temperature significativamente più basse. Le conseguenze furono globali, e l’Europa non fu da meno. Si ghiacciò il Tamigi, il Corno d’Oro e parte del Bosforo. Interi villaggi alpini furono spazzati via dall’avanzata dei ghiacciai. Nel 2003, un paleo-climatologo e biologo marino, William Ruddiman, pubblicò un articolo in cui argomentava essenzialmente che l’impatto dell’uomo non è mai stato trascurabile, e che molte delle anomalie climatiche possono trovare spiegazione in eventi legati agli uomini. La piccola era glaciale non fa eccezione, e Ruddiman ipotizzava che fosse correlata al cambio d’uso della terra avvenuto dopo il contatto colombiano sia nel nord che nel sud America. In breve, il declino delle popolazioni americane portò a una riforestazione, da lì a una minore emissione di CO2 e quindi alla conseguente diminuzione dell’effetto serra e all’abbassamento delle temperature globali.

L’impatto umano sull’ambiente non è semplicemente un processo di degrado o cambiamento in risposta a un aumento di popolazione o di fattori industriali, agricoli o economici. Anche piccole popolazioni possono avere conseguenze drammatiche nel tempo. L’impatto umano è interrotto da periodi di inversione, riabilitazione ecologica e diversificazione di linee temporali, con l’insorgenza di nuove condizioni aumentano, diminuiscono o in certi casi addirittura si evolvono nuove specie. L’impatto può essere costruttivo, benigno o degenerativo, ma è bene notare che questi termini, e quindi la naturalità di un sistema, sono tutti concetti soggettivi.

Hernando de Soto si aggirò in Nord America per quattro anni e in nessun racconto del suo viaggio descrisse mai la specie che la nostra cultura associa maggiormente alle grandi praterie: il bisonte. Un secolo dopo, mentre attraversava gli stessi territori di de Soto, La Salle descrisse invece abbondanti mandrie di bisonti al pascolo nelle terre circostanti i fiumi. Considerando il repentino crollo della presenza umana e osservando il problema da un punto di vista ecologico, si può spiegare questa discordanza solo individuando nei nativi la specie chiave. In ogni ecosistema, le specie chiave esercitano una grande influenza stabilizzante su tutta una comunità ecologica, nonostante la loro relativamente piccola abbondanza numerica. Esercitando la caccia, è possibile quindi che i nativi americani limitassero le popolazioni di molte specie, favorendone altre. Questa dinamica era comune sia ai bisonti, che a diverse specie di cervi. Da studi di strati archeologici, si evince per esempio che il numero di cervi nell’America del nord aumentò drasticamente circa 500 anni fa in contemporanea con l’arrivo degli europei e il tracollo dei nativi. Il piccione migratore, una specie estinta che per anni fu usata come esempio della distruzione degli ecosistemi da parte dell’uomo, era praticamente una rarità prima del contatto colombiano. A man a mano che la frontiera dei coloni si spostava verso Ovest, essa veniva anticipata da un’ondata microbiologica e virale che, sterminando gli indigeni, causava un conseguente rimescolamento e riequilibrio degli ecosistemi, che andava a tutti gli effetti adattandosi a un impatto umano significativamente minore che in precedenza.

Longfellow inneggiava alla ‘forest primeval’ nel suo poema epico Evangeline: A Tale of Acadie. Se con quel termine intendeva boschi liberi da presenze umane, allora – come si è visto dalle ultime ipotesi di scienziati, antropologi che abbiamo riassunto in questo articolo – è possibile che lo fossero maggiormente nel 1800 che non nel 1500.