I n principio fu un gatto, il numero 717, sottoposto, insieme al numero 400, ad autopsia, per capire perché si fossero ammalati della febbre del gatto danzante. Un termine quasi poetico che, in realtà, nascondeva sintomi terribili, che ricordavano quelli della mucca pazza, e che erano già noti con un termine assai più asettico: avvelenamento da mercurio.

Oggi si torna a parlare di quello stesso gatto, il 717. Nuove indagini su un suo campione, ritrovato per caso, hanno infatti messo in dubbio le conclusioni di sessant’anni fa e, con esse, quanto si pensava di sapere sulle conseguenze dell’esposizione cronica al mercurio, uno degli elementi più tossici ma anche più presenti sulla Terra. E hanno portato ancora una volta all’attenzione della comunità scientifica una vicenda che sembra non avere fine, ma che è anche un’epitome di tutti i disastri ambientali colposi di vaste proporzioni: la storia di Minamata, città della Prefettura di Kumamoto in Giappone, tristemente nota per la sindrome neurologica che porta il suo nome, causata da intossicazione acuta spesso mortale in esseri umani e animali e dovuta allo scarico di inquinanti nelle acque da parte dell’industria chimica della Chisso Corporation attiva in quelle zone nella prima metà del Novecento.

In queste settimane le vicende di Minamata sono arrivate anche al cinema, grazie a un film – Il caso Minamata – interpretato da Johnny Deep, che impersona il fotografo Eugene Smith. Smith ebbe un ruolo fondamentale nel far conoscere la tragedia al di là dei confini nipponici, ma intervenne quasi vent’anni dopo i fatti più gravi, e oltre quarant’anni dopo l’inizio di tutto, che risale al 1908.

La storia di un lungo disastro

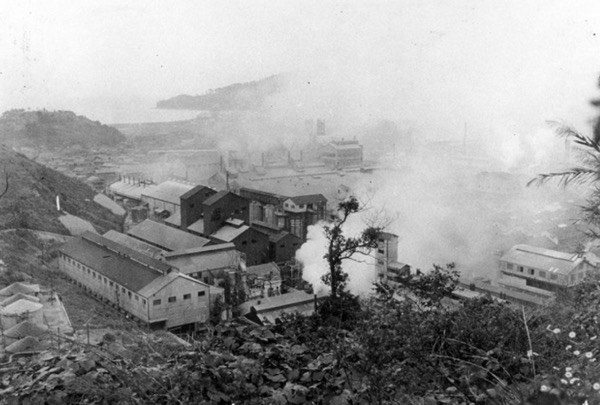

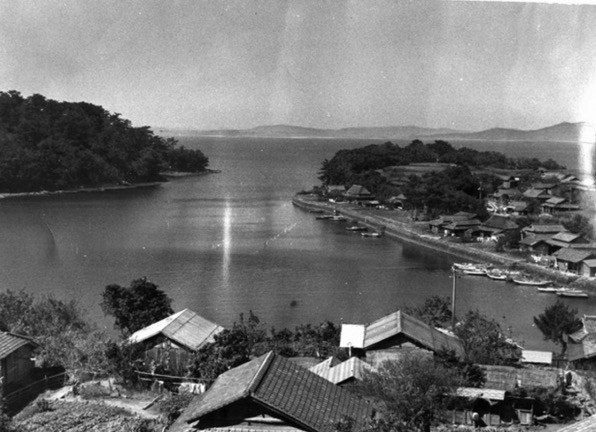

Minamata sorge nell’isola di Kyushi, sulle sponde dell’omonimo fiume, ed è proprio grazie a questa grande disponibilità di acqua che il colosso Chisso Corporation decide di iniziare lì la produzione di una quantità di sostanze chimiche, tra le quali diversi fertilizzanti, acido acetico, ottanolo, acetilene, cloruro di vinile. La scelta è azzeccata, l’azienda cresce rapidamente. Subito, però, inizia a provocare danni all’economia locale, fino a quel momento basata sulla pesca: i primi risarcimenti ai pescatori sono del 1926, cui ne seguiranno altri nel 1943, chiamati “compensi dell’amicizia”. Intanto, nel 1932, è iniziata un’altra importante produzione: quella di acetaldeide, un intermedio chimico fondamentale in innumerevoli reazioni, la cui sintesi richiede mercurio come catalizzatore.

Una parte crescente della popolazione, con gli anni, è diventata davvero “amica” della Chisso, perché l’azienda è ormai la principale fonte di sostentamento di moltissime famiglie, al punto che un lavoratore su quattro è più o meno direttamente un suo dipendente. E questo avrà un enorme peso nei ritardi e nelle reticenze delle denunce e degli accertamenti.

Il caso delle acque di scarico dell’industria chimica a Minamata è un’epitome di tutti i disastri ambientali colposi di vaste proporzioni.

La produzione di acetaldeide decolla: se nel 1932 è di 210 tonnellate annue, nel 1951 è già balzata a 6.000 tonnellate, e nel 1960, nonostante i danni siano noti da quasi un decennio, raggiunge le 45.200 tonnellate, anche se a quel punto il procedimento è cambiato, e non impiega più mercurio ma altri catalizzatori. Tra il 1932 e il 1958, però, una quantità imprecisata di mercurio è stata sversata nelle acque del canale di scolo ad Hyakken Harbour, e da lì ha raggiunto la baia, contaminando tutto quello che incontra nella sua fangosa avanzata, dai molluschi fino ai delfini, cioè la base della dieta di decine di migliaia di residenti nei villaggi della costa.

In quello stesso periodo, nei paesi della costa, iniziano a fare la loro comparsa strane malattie, tanto negli animali quanto negli esseri umani: all’improvviso, dopo aver perso sensibilità a mani e piedi, i pescatori e i loro familiari sono colti da convulsioni, non riescono più a parlare, si paralizzano e, in molti casi, muoiono, seguiti dai loro animali domestici.

Bisogna però attendere il 1956, e un caso grave su una piccola paziente di cinque anni, cui seguono in rapida successione i casi della sorella e altri bambini del vicinato, perché venga istituito, nel maggio 1956, il Comitato per le contromisure verso la strana malattia. Un nome degno di Calvino, con il quale il primo collegio di medici indaga, nella speranza di trovare qualche microbo sconosciuto, e altamente contagioso, contro cui organizzare la risposta. Beffa nella tragedia, i malati sono considerati infettivi, vengono isolati e stigmatizzati, e per anni soffriranno di questo pregiudizio.

Durante le indagini, tuttavia, i ricercatori apprendono anche il primo fatto decisivo: i gatti della zona sono strani tanto quanto i padroni, al punto che per loro è stato coniato il termine del gatto danzante. E non ci sono solo i gatti: moltissimi pesci galleggiano rigonfi e morti nelle acque prive di vita, dove le alghe non crescono più, mentre anche i maiali e i cani iniziano a danzare, e i corvi sembrano aver trovato nella baia di Minamata il loro Eden. Intanto, i decessi tra gli umani sono quaranta, e il tasso di mortalità, tra chi soffre della strana malattia, è enorme: il 35% di chi ha i sintomi.

Ce n’è abbastanza per chiamare i ricercatori dell’Università locale, che arrivano nell’estate dello stesso anno e iniziano visitare i pazienti, e a notare che la malattia si presenta spesso in cluster familiari di pescatori che si nutrono quasi esclusivamente di pesci e molluschi, e colpisce anche i loro gatti, che ingrassano grazie agli scarti della lavorazione e a quelli domestici e che, uno dopo l’altro, iniziano la danza mortale. In novembre arriva il primo responso: “La malattia di Minamata” scrivono “è probabilmente dovuta a un avvelenamento da metalli pesanti, presumibilmente causato dall’ingestione di pesci e molluschi”. È la prima svolta, anche se capire quale, tra le molte sostanze rinvenute negli scarichi della Chisso (tra i quali piombo, tallio, manganese, arsenico, rame e selenio) sia la responsabile non è un’impresa da poco. Bisogna attendere il 1958 con una scoperta sconvolgente: tutta la zona del canale di Hyakken Harbour è satura di mercurio, che in certi punti raggiunge l’incredibile concentrazione di due chilogrammi per tonnellata di sedimento, tanto che la stessa Chisso costruisce, poco tempo dopo, un impianto di riciclo, per recuperare il prezioso materiale.

Le persone continuano a morire (le vittime accertate per intossicazione acuta, alla fine, sono più di 2.200, nei 36 anni di produzione, quelle malate 10.000) e le analisi dei capelli dei pochi volontari che accettano di farsi esaminare rivelano concentrazioni stratosferiche di mercurio: in media centinaia di parti per milione (circa 200 per chi non ha sintomi, fino a 700 per chi li ha), quando la concentrazione normale è di 4 ppm, e quella oltre la quale iniziano i danni ai nervi è di 50 ppm.

La Chisso, che non ha ancora mai collaborato con il team dell’università, ma che è preoccupata di possibili ripercussioni, sposta lo scarico dal canale alla baia di Minamata, sperando che la diluizione in mare aperto serva ad abbassare la tossicità, ma ottiene un unico risultato: far morire tutti i pesci e le alghe anche della baia, e far ammalare ulteriori decine di persone. È troppo, per Hajime Hosokawa, il direttore del centro medico aziendale, che decide di indagare per conto suo, e di iniziare proprio con i gatti danzanti, cui dà in pasto cibo mischiato con i residui dei fanghi. Bastano 78 giorni, e il gatto 400, come molti altri, inizia a danzare. L’autopsia sua e del gatto 717 mostra con grande evidenza i segni dell’avvelenamento acuto da mercurio, ma la Chisso mette tutto a tacere, e ordina a Hosokawa di non rivelare i risultati dei test, come racconterà lui nel 1970, testimoniando in uno dei processi dal letto d’ospedale, tre mesi prima di morire per tumore causato dall’esposizione cronica ai metalli pesanti.

Nonostante l’avvelenamento di pesci e gatti, la morte di migliaia di persone, una grande quantità di neonati malformati, solo dopo decenni di silenzio si iniziò a raccontare la verità.

Incredibilmente, nonostante ci siano già tutte le prove necessarie, dal 1959 al 1969 passano dieci anni di silenzio: anni nei quali non succede nulla, se non che le persone continuano ad ammalarsi e a morire, e che ora bisogna fare i conti anche con un altro fenomeno “strano”, segnalato dai medici locali fino dal 1961: la nascita di una quantità enorme di bambini malformati, anche da madri rimaste incinte dopo la fine dell’utilizzo del mercurio. Ma alla fine la verità viene a galla, e si capisce anche che il mercurio si comporta in modo opposto a molti altri metalli pesanti, che non oltrepassano placenta: al contrario, il mercurio si accumula, e quindi agisce anche dopo anni, e poi si concentra nella placenta, disintossicando la madre, e compromettendo in modo gravissimo lo sviluppo del feto.

Lo confermano le autopsie di due bambini deceduti, compiute nel 1962. A quel punto è impossibile negare le responsabilità, e si arriva, nel 1968, al primo processo cui ne seguono altri più che discutibili, fino a quello del 1970 che, grazie anche alla testimonianza di Hosokawa, e ai gatti 400 e 717, porta i pazienti a una vittoria più chiara, e a risarcimenti più adeguati. E’ in quel momento, nel 1971, che arriva Eugene Smith, dopo le insistenze della moglie giapponese Aileen, e lì si ferma fino al 1973, scattando migliaia di foto ai malati e ai bambini nati da madri intossicate, la più famosa delle quali, Tomoko and her mother in the bath, che ritrae Tomoko, nato nel 1956 cieco, sordo, paralizzato, nelle braccia della madre nella vasca tradizionale, rimossa nel 1997 anche dal catalogo Magnum su richiesta della famiglia, porta prepotentemente all’attenzione del mondo il dramma di Minamata. Smith paga a caro prezzo il suo intento di far conoscere la verità: assalito in un agguato da un centinaio di membri della yakuza locale, si salva a stento, ma riporta danni permanenti a un occhio. Muore prematuramente a sessant’anni, nel 1978.

Nuove dispute

I processi e le cause per risarcimento non sono ancora finiti, perché quanto fatto fin qui viene ritenuto insufficiente dalle vittime e dai familiari. E ora l’intera ricostruzione delle responsabilità potrebbe ulteriormente venir messa in discussione da un nuovo studio. A coordinarlo è Graham Goorge, tossicologo dell’Università Saskatchewan. La ricerca è stata pubblicata su Environmental Science and Technology ed è stata condotta sul gatto 717. O su ciò che di lui ha ritrovato Komyo Eto, ricercatore del National Institute for Minamata Disease di Kumamoto, in un cassetto dell’Università, insieme al quadernetto di appunti della moglie di Hosokawa. Il campione è stato portato negli Stati Uniti, e analizzato con il sincrotrone dell’Università di Stanford, per vedere quali specie chimiche fossero presenti in quel piccolo cervello felino. E lì è arrivata una sorpresa sconcertante, che ha innescato una discussione ben lontana dal trovare una risoluzione.

Il mercurio che danneggia l’organismo, si ritiene da anni, è la forma organica, cioè il metilmercurio, che si forma da quello libero per intervento di varie reazioni indotte da batteri. Su questo sono basate tutte le normative e le misurazioni attuali, per esempio sui pesci. Ma nel cervello di 717 non ce n’è traccia: neanche un po’. Piuttosto, quel campione è per tre quarti devastato da un composto pochissimo conosciuto, l’alfa-mercuro-acetaldeide, probabilmente formatosi nella reazione di sintesi dell’acetaldeide, scaricato in mare e assorbito in quella forma da pesci e molluschi, nonché presente nel sedimento usato per nutrire i gatti. Tutto il resto è mercurio inorganico.

Secondo altri tossicologi, un campione non è abbastanza, e poi è passato troppo tempo: quella sostanza oscura potrebbe essersi formata per reazioni successive (anche se non si capisce come ci sarebbe arrivato in quantità così impressionanti un composto così specifico come l’acetaldeide, nel cervello del gatto). Inoltre, i poveri 717 e 400 sono stati alimentati direttamente con i fanghi, mentre gli umani hanno mangiato pesce che li aveva metabolizzati, e questo può fare una grande differenza.

La disputa sul mercurio e su quale delle sue possibili forme sia tossica, in realtà, è molto vecchia, ed è stata magistralmente ricostruita in un libro uscito nel 2008: Diagnosis Mercury di Jane Hightower, un medico statunitense che, dopo aver curato diversi intossicati a causa della loro passione per certi pesci, ha ripercorso le molte vicende che, in tutto il mondo, dal Canada all’Iraq, dagli Stati Uniti al Giappone, a volte con la complicità degli stati, le grandi aziende hanno coperto, evitando che si giungesse a dati chiari e a indicazioni univoche. All’epoca avevo intervistato Hightower, che mi aveva descritto una situazione ancora allarmante, per la mancanza di dati e di risultati definitivi.

La stessa indicazione del metilmercurio, del resto, è degli anni Ottanta, quando due studi sui bambini, uno condotto alle Seychelles, che portava a escluderlo, e uno alle isole Faroe, aveva infine fatto propendere per una sua responsabilità diretta. Come ricorda Science, il timore ora è che lo studio che pone dubbi sul ruolo del metilmercurio per Minamata possa essere strumentalizzato per affermare che i dati sono ancora ambigui e che, quindi, le restrizioni sono infondate. Ma le prove della colpevolezza del metilmercurio raccolte negli ultimi anni sarebbero ormai molto numerose, e più che convincenti.

Il mercurio è uno degli elementi più tossici ma anche più presenti sulla Terra.

Anche Eto crede alle colpe del metilmercurio, e ha già deciso come chiarire l’enigma: prestando ai colleghi canadesi campioni di cervello dei pazienti deceduti in tutti questi anni, in modo che possano analizzare anche quelli.

Resta comunque il fatto, sottolineato anche dallo Smithsonian Magazine, che quella specie chimica così rappresentata, l’alfa-mercuro-acetaldeide, deve essere studiata, anche perché potrebbe essere stata prodotta in tutti gli impianti industriali in cui si seguiva il processo di sintesi con il catalizzatore al mercurio, e potrebbe essere presente in reazioni usate ancora oggi. Inoltre, conoscerla, potrebbe essere di grande aiuto per trovare cure efficaci contro gli avvelenamenti.

Secondo uno studio del 2019 pubblicato su Nature dai ricercatori di Harvard, tra il 1995 e il 2010 la concentrazione di mercurio immesso nell’ambiente (principalmente in mare) nell’emisfero nord è scesa del 30%, grazie a leggi e regolamenti sempre più restrittivi. Eppure il pesce che vive in questi mari non sempre ha visto diminuire nell’identica misura la concentrazione di metilmercurio: in alcuni casi effettivamente i livelli sono diminuiti, ma in altri sono aumentati. La colpa sarebbe della pesca eccessiva e degli squilibri che essa provoca, e dell’aumento della temperatura dei mari: la situazione è dunque estremamente complessa.

Nel 2009 l’OMS ha lanciato la convenzione di Minamata per l’eliminazione totale del mercurio di origine antropica cui hanno aderito 128 paesi, e che è stata ratificata a partire dal 2013. Nel 2017, il primo bilancio, ha mostrato una situazione molto, molto lontana dal raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le agenzie per la sicurezza alimentare, a cominciare da quelle europea, l’EFSA, consigliano di mangiare pesce, facendo però attenzione a prediligere quello di piccola taglia, perché l’accumulo di mercurio aumenta con le dimensioni. Alle donne incinte e ai bambini, poi, i pesci grandi sono sconsigliati se non come consumo sporadico. E anche ai gatti.