L’ estate scorsa, “l’estate più calda mai registrata in Europa” – come ormai ripetiamo in un mantra orrorifico –, ho passato le ultime due settimane di agosto in Lituania. Mentre preparavo la partenza, mi sono imbattuta in un blog che sconsigliava in maniera categorica di viaggiare in quel periodo in quanto “estremamente piovoso”. Poi ho notato l’anno in cui il post era stato scritto: 2017. Le possibilità che le previsioni dell’autore non trovassero più riscontro nella realtà erano alte. Solo per scaramanzia ho comunque comprato un impermeabile economico e l’ho arrotolato in valigia.

Quando sono arrivata a Vilnius, chiacchierando del tempo caldo e assolato con una coppia di giovani locali, sono subito emerse due questioni relative al clima che sta cambiando in quelle zone: 1) le case sono tradizionalmente prive di condizionatori e chi non ce l’ha ora soffre l’estate in città e 2) a parte l’aumento delle temperature ferragostane, per il resto i danni provocati dal maltempo negli ultimi anni sono sempre maggiori e le assicurazioni devono far fronte alle crescenti domande di risarcimento (la mia interlocutrice lavorava proprio in una compagnia assicurativa). Dopo Vilnius, mi sono spostata a Nida, un paesino dall’atmosfera fatata, tendente al gotico, che sorge sulla penisola di Neringa, a pochi chilometri dal confine con l’exclave russa Kaliningrad. Clima assolutamente gradevole, ben lontano da poter essere definito “insopportabile” secondo i nostri standard. Lì, la felicità per la bella stagione prolungata che la ragazza che gestiva l’ostello mi manifestava era però offuscata dalle centinaia di piccole meduse trasparenti che arrivavano a riva morte, trasportate dalle correnti sempre più calde del Baltico.

Cosa potrebbe succedere se noi europei del sud, davanti alle previsioni di caldo sempre più asfissiante, decidessimo di emigrare nelle regioni più a nord del continente? Ci sarebbe posto per noi? Come verremmo accolti?

Visitando poi la città di Kaunas e le sedi delle prestigiose università che ospita, ho pensato comunque che per mia figlia, attualmente seienne, la Lituania potrebbe non essere male come opzione per immaginare il proprio futuro, lontano da una Milano nella quale, secondo un ormai nemmeno troppo recente studio, nel 2050 sarà dura passare un agosto senza soccombere. Ho iniziato da allora a immaginare cosa potrebbe succedere se noi europei del sud, davanti alle previsioni di caldo sempre più asfissiante, decidessimo di emigrare nelle regioni più a nord del continente. Ci sarebbe posto per noi? Come verremmo accolti? Una prima risposta l’ho trovata nel rapporto di Amnesty International pubblicato a giugno 2022 e del quale basta il titolo Lituania: cacciati via o rinchiusi – Rifugiati e migranti maltrattati e abbandonati. Certo, si potrebbe osservare con cinismo, il trattamento inumano di cui si parla viene rivolto a cittadini extracomunitari; difficile immaginare lo stesso con migranti europei. Ma cosa ne sarà dell’Europa così come la conosciamo tra trent’anni? Avrà retto alle prossime pandemie, crisi economiche, guerre vicine e lontane? Difficile, anzi impossibile da dire al momento. Possiamo se non altro di fare delle ipotesi e immaginare scenari, più o meno distopici, con l’aiuto di ricercatori, scienziati, economisti, storici e scrittori.

Il mito scandinavo della natura selvaggia

Massimo Ciaravolo, professore di lingue e letture scandinave all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha studiato le tappe dei fenomeni migratori che hanno coinvolto la penisola scandinava a partire dal boom economico negli anni Cinquanta e Sessanta. Ciaravolo ricorda la figura di Olof Palme, primo ministro svedese in due tranche, tra la prima elezione nel 1969 e la sua morte per assassinio nel 1986. La politica estera di Palme venne guidata dal pacifismo, dal rispetto per i diritti umani e dal terzomondismo, e diede forte impulso all’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Ma la scomparsa di Palme segnò la fine di un’epoca e coincise con l’emergere degli attuali movimenti e partiti xenofobi in difesa dei “valori” tradizionali. Si legge nel resoconto di una lezione di Ciaravolo dal titolo “Politiche e narrazioni della migrazione in Svezia e in Scandinavia”: “Il bacino elettorale di questi partiti sono spesso socialdemocratici delusi, anziani, persone etnicamente scandinave rese marginali dallo sviluppo iperliberista delle società globalizzate”. Quando lo contatto aggiunge: “Lo stesso governo di destra che ha vinto le elezioni lo scorso settembre in Svezia ha origini neonaziste, ma incontra il sostegno delle fasce più deboli che sono inquiete e si sentono invase. Nelle grandi città sono evidenti i fenomeni di ghettizzazione e di violenza da parte delle gang”.

“Se quello che immaginiamo”, riflette Ciaravolo, “è un’emigrazione da parte del mondo ricco, climaticamente minacciato, sicuramente i paesi nordici attraggono molto anche per il rapporto diverso che hanno con la natura selvaggia”. Ma attenzione a ciò che si nasconde dietro a questa narrazione. “La Norvegia”, sottolinea, “è il principale produttore di petrolio dell’Europa occidentale, il Baltico è fortemente inquinato a causa dell’agricoltura intensiva e la stessa Svezia sta sfruttando le sue miniere di ferro generando forti conflitti nelle zone abitate dai Sami in Lapponia”. Inoltre, la recente scoperta del più grande giacimento di Terre Rare d’Europa a Kiruna, a circa 20 miglia dal circolo polare artico, potrebbe provocare ulteriori problemi.

La tendenza è confermata dalle scelte del nuovo governo, come sottolinea la professoressa in Relazioni Internazionali a Sciences Po a Parigi Chiara Ruffa che sulla rivista il Mulino scrive: “Il ministero della Transizione ecologica è stato cancellato, mostrando il poco interesse della coalizione attuale a sostenere questioni ambientali, in forte contrasto con l’attenzione tradizionale della Svezia verso le questioni climatiche”.

La fortezza Europa e il place attachment

Ma se la questione climatica viene messa sotto il tappeto, come potranno esistere ed essere riconosciuti come tali i migranti climatici? Il negazionismo non è solo la scusa perfetta usata dai governi per non agire a livello produttivo e legislativo, ma anche per non ammettere le cause che spingono determinate popolazioni a lasciare le proprie terre e, di conseguenza, la scusa per non accoglierli.

Francesca Rosignoli, nel suo post dottorato all’Università Rovira i Virgili di Tarragona su migrazioni climatiche e questioni di genere, analizza la retorica politica delle tre istituzioni europee: Parlamento, Consiglio e Commissione. “L’obiettivo della mia ricerca è capire, studiando i discorsi, i documenti e le agende politiche, quale istituzione è più sensibile al tema delle migrazioni climatiche e se sono state incluse delle prospettive di genere. Per quello che ho visto fino adesso, il Parlamento riconosce le donne come soggetti più vulnerabili ed è l’unico che pone la questione della giustizia climatica menzionando esplicitamente le migrazioni ambientali. Nonostante le diverse sfumature, la narrazione è però alla fine sempre securitaria: più i paesi al di fuori dell’Europa si rafforzano, meno avremo migranti”.

Il negazionismo non è solo la scusa usata dai governi per non agire, ma anche per non ammettere le cause che spingono determinate popolazioni a lasciare le proprie terre e, di conseguenza, la scusa per non accoglierli.

Quando pongo a Rosignoli le mie domande e le chiedo di ipotizzare scenari futuri lei mi riporta con i piedi a terra, mettendo l’accento su alcuni aspetti fondamentali che sono centrali quando si trattano i fenomeni migratori, ma che nel dibattito mediatico vengono spesso tralasciati, favorendo l’allarmismo dei numeri. “Quando si parla di 216 milioni di migranti climatici nel 2050 non si calcolano ad esempio le politiche di adattamento che mitigheranno le conseguenze del cambiamento climatico, né si considera che alcune migrazioni possono essere interne o temporanee. Ci si dimentica di dire che nessuno vuole andare via da casa propria, la migrazione è sempre l’ultima spiaggia”. Per Rosignoli, se si vuole davvero garantire una giustizia ambientale, ci si deve concentrare non tanto su chi emigra ma su chi resta, perché non ha le risorse per andare via. “E poi c’è il place attachment un concetto fondamentale nella psicologia ambientale, che descrive l’attaccamento delle persone ai luoghi. Vuoi per relazioni affettive o per tradizioni spirituali, culturali e religiose”.

“Io qua mi sento sicuro, se voi spostate una popolazione che come noi è qua da duecento anni, voi ci state uccidendo lo stesso”. Sono le parole di uno degli abitanti di Casamicciola, il comune dell’isola di Ischia colpito da una frana lo scorso novembre. A intervistarlo la giornalista Monica Pinna che ha realizzato per Euronews un reportage tra Italia, Francia e Germania cercando di rispondere alla domanda: “Le città europee sono attrezzate per affrontare i cambiamenti climatici?” “Da quello che ho riscontrato”, commenta al telefono Pinna, “le persone tendono ad accettare il rischio piuttosto che abbandonare il luogo in cui hanno sempre vissuto. C’è una negazione di fatto di quello che potrebbe accadere. E le città si stanno adattando agli eventi estremi molto più lentamente rispetto alla velocità con la quale questi accadono”.

La metromontagna: migrare ma non troppo

Tra l’andare e il restare o l’andare per poi tornare, le persone sembrano dunque scegliere, quando possibile, la seconda via. E se migrazione deve essere, almeno che sia vicina. Un’area della nostra penisola che negli ultimi anni è stata interessata da una crescita di abitanti, e rappresenta un caso interessante di mobilità interna, è quella della Metromontagna Padana, il territorio che unisce Milano e Torino e comprende al suo interno città, pianura, valli e montagne. Una nuova definizione e prospettiva che collega i tessuti urbani alle aree interne, mettendole in comunicazione e relazione. Lo spiega bene Andrea Membretti, coordinatore scientifico di MICLIMI (Migrazioni climatiche e mobilità interna nella metromontagna padana), un progetto promosso dall’Associazione EuCliPA.IT della durata di dieci mesi, avviato lo scorso dicembre. “La migrazione verso le montagne è un fenomeno importante già da prima della pandemia e con MICLIMI vogliamo indagare la propensione delle persone che vivono a Torino e Milano a muoversi verso la cima, da qui a tre anni. Le domande che poniamo sono ad esempio: potresti farlo? Come? Immagini possa essere per tutto l’anno o solo per un periodo?”

MICLIMI segue altre iniziative avviate dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione con l’Università già dal 2018, come lo sportello “Vado a vivere in montagna” che lavora sull’accompagnamento delle persone intenzionate a trasferirsi. “Io li chiamo aspiranti montanari”, spiega Membretti. “Prima erano spinti dalla ricerca dell’aria pulita ora anche dal desiderio di scappare dal caldo. Lo scoglio però è sempre il lavoro. Lo smart working è stata una narrazione e nella gran parte dei casi queste persone, pur avendo qualche risorsa economica, devono comunque inventarsi un’attività. Ma avere accesso alla terra è sempre più difficile perché a forza di essere ereditata è frazionata tra mille proprietari, il settore sciistico è in crisi, la stagione è sempre più breve e il turismo di massa è congestionato”.

Tra l’andare e il restare o l’andare per poi tornare, le persone sembrano scegliere, quando possibile, la seconda via.

Secondo Membretti è importante che le persone siano consapevoli delle condizioni che troveranno: “La siccità colpisce anche in montagna ma lì non c’è l’acquedotto come in città perché l’acqua arriva dalla fonte e se manca magari devi andare a comprarla a 30 km. Stesso discorso per il dissesto idrogeologico e le frane. Anche la montagna è fragile. Il nuovo contesto non è l’eden e bisogna lavorare sulla preparazione a gestire i rischi. L’idea che sta dunque alla base della metromontagna padana non è l’abbandono, ma una nuova relazione tra aree interne e urbane e di un vivere multilocale”. Prosegue Membretti: “Stiamo ragionando ad esempio sul tema degli anziani e dei bambini, le categorie più fragili e colpite dalle ondate di caldo e da problemi respiratori, lavorando al recupero di strutture dismesse come le colonie con l’idea di creare un flusso tra città e montagna nei mesi estivi”.

La proposta di Membretti, che consentirebbe di fatto alle persone di non dover compiere scelte definitive e ai territori di assorbire una migrazione fluttuante e temporale, potrebbe tamponare i molti conflitti che si vengono a creare. “Quando l’Italia è stata testimone di una immigrazione interna forte abbiamo visto come è andata: ha generato tensioni sociali. Il fenomeno della Lega nasce da lì: i meridionali che arrivano al nord. E le stesse frizioni valgono per i territori montani. La Val Bregaglia non arriva a 1000 abitanti distribuiti su cinque comuni. Noi abbiamo fatto una ricerca e ne è emerso che per quanto capissero il fenomeno dell’immigrazione non erano favorevoli. Stanno bene in pochi, è un territorio ricco, con una qualità alta di servizi, non pagano la corrente grazie alla diga, le famiglie vantano discendenze, non considerano la valle come un bene comune ma come qualcosa che gli appartiene, per diritto e storia. Il nuovo montanaro non può lavorare nella filiera del legno perché chi la gestisce lo fa in maniera escludente, con regole che risalgono al Medioevo. È fondamentale dunque ripensare a queste aree come bene comune per renderle accessibili a tutti, dalle Alpi alla Siberia”.

La Siberia come futuro Eden

E proprio la Siberia, per quanto al momento possa suscitare una certa comprensibile ritrosia, potrebbe rappresentare il nuovo Far West, in una visione del mondo climaticamente ribaltata. “In Europa tendiamo a pensare al nord come via di fuga ma in realtà quei territori sono difficili da riabitare. La Norvegia ad esempio è montuosa, ci sono i fiordi, i problemi di comunicazione sono enormi e c’è una densità già alta. Ma se guardiamo a nord est, verso l’artico”, spiega sempre Membretti, “ci ritroviamo in un territorio spopolato che sta affrontando in modo profondo il cambiamento climatico”. Permafrost che si sta sciogliendo, bolle di gas che spuntano fuori, esalazioni che possono essere nocive, virus imprigionati. “Ci sono condizioni ambivalenti ma c’è spazio a non finire. La terra sarà sempre più fertile e coltivabile, le temperature si alzeranno e lo scioglimento dei ghiacci a nord del circolo polare artico consentirà l’apertura di nuove via commerciali. Stiamo collaborando con l’Università statale di Mosca a un progetto sulla possibilità di abitare l’enorme vastità di aree che loro hanno a disposizione, caratterizzate da una bassissima densità di popolazione e con città che si sono sviluppate fino ad ora unicamente intorno alle miniere e alle centrali nucleari”. La nuova frontiera, conclude, ha svariate attrattive e fragilità ecosistemiche enormi alle quali va aggiunta l’evidente variabile politica, vista la guerra dell’ultimo anno. “Ma tutte le guerre, al di là del lascito terribile, prima o poi finiscono; e l’Europa ha già sfruttato la maggior parte delle sue risorse”.

Che una regione del pianeta climaticamente per eccellenza ostile (e associata a una delle massime espressioni della crudeltà umana) possa diventare un accogliente rifugio, è sostenuta anche dalle ricercatrici Elena Parfenova, Nadezhda Tchebakova, e Amber Soja che già nel 2019 hanno pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters uno studio dal titolo: Assessing landscape potential for human sustainability and ‘attractiveness’ across Asian Russia in a warmer 21st century. “In questo lavoro”, spiegano, “esaminiamo il potenziale di terre che potrebbero beneficiare del riscaldamento climatico e come questi paesaggi potrebbero diventare attraenti e vitali per i migranti climatici”. E concludono con una previsione al 2080: “In un futuro dal clima più caldo, la sicurezza alimentare, in termini di distribuzione delle colture e capacità produttiva, si prevede possa diventare più favorevole per le persone insediate in quella che attualmente è la Russia asiatica estremamente fredda. Tuttavia, uno sviluppo territoriale adeguato dipende dalle politiche socio-economiche intraprese dalle autorità nel prossimo futuro”.

Se oggi molte persone scappano da guerre, dittature e conflitti, in futuro la libertà potrà essere sacrificata in nome di uno spicchio più o meno grande di terra fertile?

A questo proposito Giacomo Parrinello, professore di storia ambientale a SciencesPo di Parigi, mi ricorda di un video di propaganda diffuso con un tweet il 29 luglio 2022 dall’ambasciata russa in Spagna. Il montaggio, dal titolo “Time to move to Russia”, in 53 secondi promuove il patrimonio artistico e culturale del paese, omettendo i crimini in corso in Ucraina e gli altri problemi del Paese. Un cortocircuito che ci pone davanti a un paio di interrogativi interessanti. Potranno un domani le rotte della migrazione climatica viaggiare in un senso diverso rispetto a quelle alle quali siamo abituati? E se oggi molte persone scappano da guerre, dittature e conflitti, in futuro la libertà potrà essere sacrificata in nome di uno spicchio più o meno grande di terra fertile?

“Io credo di sì”, mi risponde Bruno Arpaia, autore di Qualcosa, là fuori, romanzo scritto nel 2016 e ambientato esattamente nello scenario che ci siamo immaginati sin qui: un’Europa devastata dai mutamenti climatici, nella quale decine di migliaia di migranti ambientali tentano di raggiungere la Scandinavia. “Avevo questa immagine in testa da quando avevo vent’anni”, ricorda lo scrittore, “di migliaia e migliaia di persone che si spostavano. Fino a che, essendo uno che si è sempre interessato alla scienza, mi sono reso conto che per me il problema del cambio climatico era il problema del nostro tempo e che alla fine quella visione eravamo noi”. La storia di Arpaia prefigurava una situazione nella quale non si fosse fatto assolutamente nulla contro la crisi climatica ma secondo l’autore, sette anni dopo l’uscita del libro, “le previsioni si sono addirittura avvicinate per colpa di una classe politica incapace di guardare oltre le elezioni provinciali”. Se comparato con l’attualità, il romanzo di Arpaia risulta persino ottimista: “Il presidente che avevo immaginato per il 2050 era razzista e negazionista, Trump è comparso in scena due mesi dopo la pubblicazione, con trent’anni d’anticipo”. Arpaia va spesso nelle scuole dove cerca di non contagiare gli studenti con il pessimismo: “Anzi, se c’è una speranza, questa sta proprio nei movimenti di giovani che non sono solo idealisti ma anche preparati a livello scientifico e con una consapevolezza molto forte del pericolo al quale andiamo incontro”.

L’Europa saprà adattarsi? E l’essere umano?

“Io in ogni caso”, riflette Cristina Cattaneo, specializzata in Economia delle migrazioni e vicedirettore della divisione SEME (Sustainable Earth Modelling Economics) presso il CMCC (Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), “non immagino migrazioni di massa dall’Europa”. Le ragioni per Cattaneo sono principalmente due: “Il nesso tra cambiamento climatico e migrazione è mediato dal fatto di essere un paese agricolo. È ovvio che se la tua economia dipende dall’agricoltura sei più vulnerabile, ma non è il caso dei paesi europei. E inoltre c’è l’adattamento: le persone prima di migrare cercano di adattarsi ai cambiamenti. L’Europa ha le risorse economiche e le conoscenze necessarie per far fronte a tutto questo”.

“Il punto non è tanto se l’Europa può diventare luogo di origine di un flusso migratorio, ma che abbiamo gli strumenti per prevenire, contrastare e ammortizzare i danni e gli spostamenti delle persone”, le fa eco Salvatore Adorno, docente di Storia contemporanea e membro del Centro Studi Interdipartimentale Territorio, Sviluppo e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania. Adorno fa presente che paesi come l’Olanda da sempre si trovano a contrastare il fenomeno dell’innalzamento dei mari. “C’è quindi una memoria storica e una capacità tecnico scientifica che ci rende preparati”.

Le migrazioni climatiche in Occidente non sono una novità, ricorda ancora Adorno: “Il fenomeno dei dust bowl, le tempeste di sabbia che nei primi anni Trenta portarono all’esodo di centinaia di migliaia di abitanti della Grandi Pianure degli Stati Uniti verso la California, è interessantissimo ed è oggetto dei miei corsi di storia ambientale. Ci sono delle bellissime fotografie di Dorothea Lange che lo documentano, e ovviamente Furore di Steinbeck. Ma in seguito all’accaduto, cosa fa l’America? Istituisce il Soil Conservation Service e finanzia progetti e attività per sostenere gli agricoltori, che avrebbero mitigato gli effetti delle seguenti siccità”.

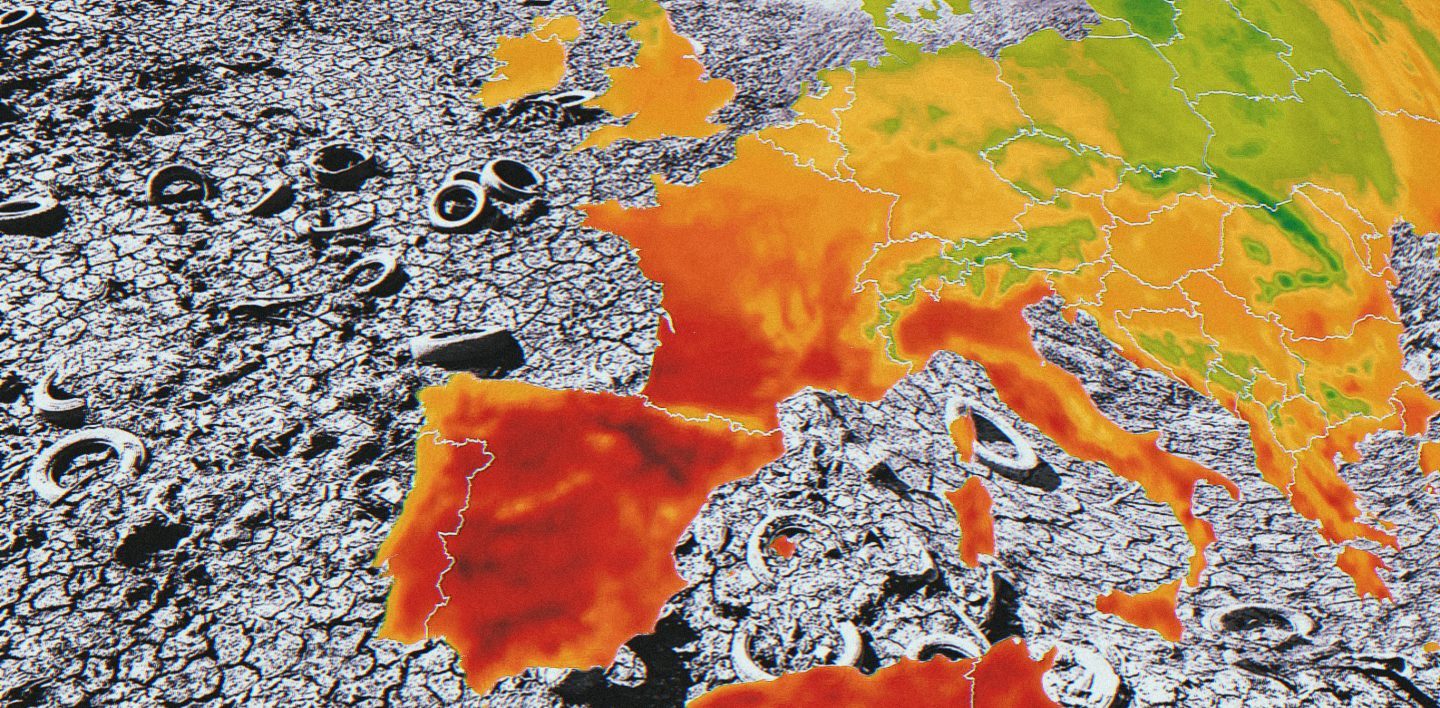

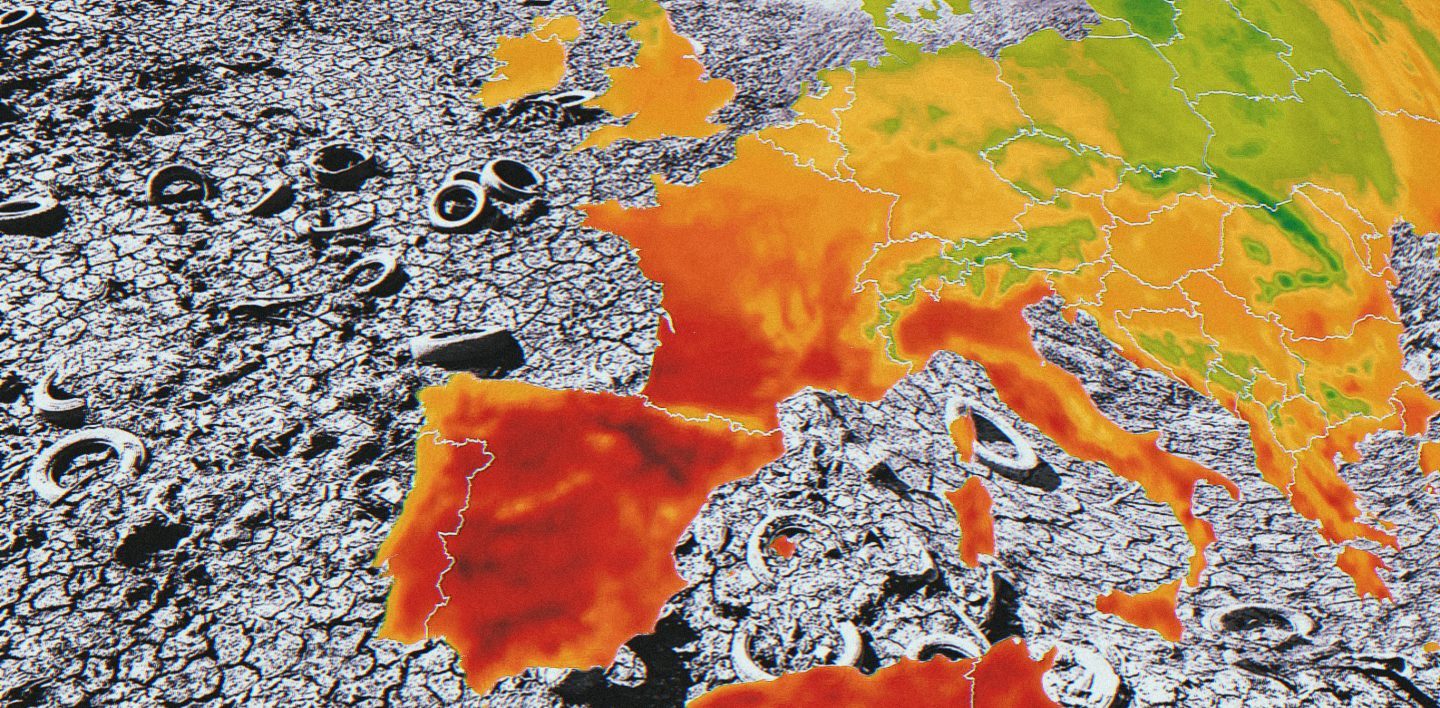

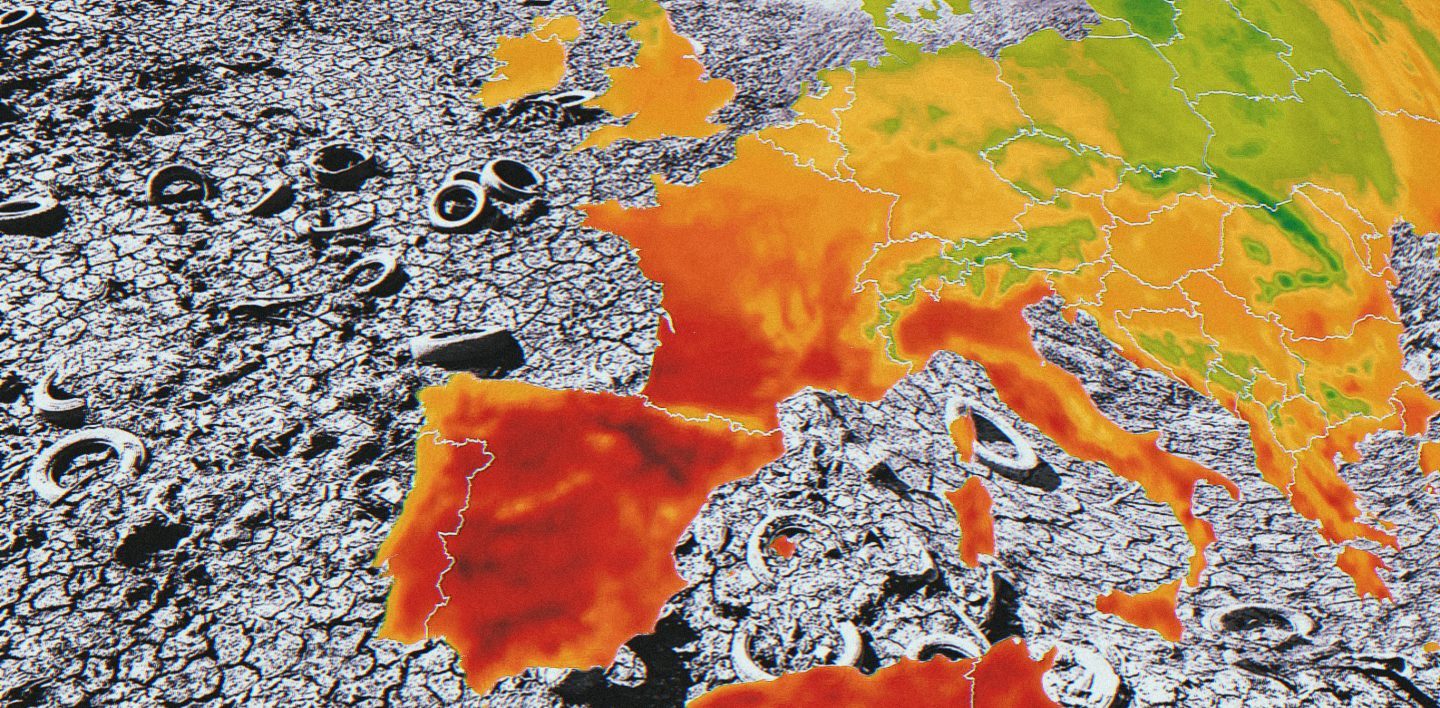

Le giornate con temperature massime estreme aumenteranno e le precipitazioni diminuiranno notevolmente ma saranno più torrenziali. Le frequenti ondate di calore e la scarsità di risorse idriche di qualità potranno incidere seriamente.

“Il cambiamento climatico può assumere varie forme”, distingue però Giacomo Parrinello. È vero che contro l’innalzamento del livello del mare ci si può attrezzare: in Francia è già in atto quella che viene definita “ritirata strategica” di alcune infrastrutture. “Sono convinto però che per quanto riguarda il caldo ci sia un limite all’adattamento umano. Se le temperature raggiungeranno i 45 gradi rendendo impossibile lavorare all’aperto per un mese o due all’anno, questo cosa significherà per l’economia? E se è vero che le inondazioni sono un pericolo, a me a spaventare davvero è la siccità che non è più solo un problema del Sud Europa ma anche dell’Europa temperata. L’estate scorsa erano in secca, assieme al Po, anche il Reno e il Rodano. Possiamo avere risorse, strumenti, soldi ma se non c’è acqua non c’è acqua”. Immaginiamo un black out combinato a un’ondata di calore per tre quattro giorni di fila: causerebbe decine e decine di morti. “Tutto questo farà sì che molte persone emigreranno? Non lo so, ma resto convinto che l’adattamento non sia così scontato. Certo, l’Europa ne uscirà meno male rispetto ad altri paesi, ma il patrimonio economico non ci mette al riparo dalle leggi della fisica”.

Il deserto andaluso

Jesus Castillo nel suo libro Migraciones ambientales. Huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI (Migrazione ambientale. In fuga dalla crisi ecologica nel XXI secolo) pubblicato nel 2011 scrisse: “Nel probabile caso che la concentrazione di anidride carbonica dal 2005 raddoppi nell’anno 2100 si prevede un aumento della temperatura dei mesi invernali tra 2-3 ºC e durante l’estate tra 4-6 ºC. Scompariranno gli inverni freddi. Questo aumento delle temperature sarà più evidente nelle aree interne. Le giornate con temperature massime estreme aumenteranno e le precipitazioni diminuiranno notevolmente ma saranno più torrenziali. Le frequenti ondate di calore e la scarsità di risorse idriche di qualità potranno incidere seriamente sul turismo durante l’estate. In questo contesto, le province di Murcia e Almería potrebbero essere ancora una volta la culla degli emigranti a causa delle maggiori siccità derivata dal cambiamento climatico globale, dall’abuso delle falde acquifere e dall’inquinamento idrico provocato dai fertilizzanti”. Castillo è professore di Ecologia all’università di Siviglia e ha dedicato gli ultimi anni a studiare l’impatto climatico in Andalusia, la regione più meridionale della Penisola Iberica, che secondo le sue previsioni sarà un luogo inabitabile alla fine di questo secolo.

Castillo mi racconta che quella che attende il Sud della Spagna è una tempesta perfetta: “L’aumento del livello del mare e la conseguente riduzione delle coste, accompagnata dall’aumento del costo del petrolio che influisce già adesso sui voli economici, avrà una grave ricaduta sul settore turistico. Mentre la siccità e la scarsità di riserve idriche per l’irrigazione dei campi metteranno sotto scacco le coltivazioni cardine dell’economia come uliveti, fragole e cotone, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro”.

Forte della sue esperienze di ricerca con i migranti senegalesi provenienti dalle zone interessate dall’espansione del deserto, quando gli chiedo come emigreremo, se emigreremo, noi europei, Castillo mi svela quella che secondo lui è la chiave: le reti di appoggio mutuo. Una migrazione dunque non singola ma collettiva, che può contare su un network di sostegno durante il viaggio e nel paese di arrivo.“E che può essere fondamentale”, riflette il professore, “per far fronte ad esempio ai movimenti razzisti dell’estrema destra”.

La periferia dell’impero come culla di una nuova civiltà

“Se devo immaginare uno scenario ai limiti della climate fiction”, mi confessa Gilda Catalano, professoressa associata di Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università della Calabria, “mi viene in mente Elysium con Matt Damon e Jodie Foster”. Nel film, scritto e diretto nel 2013 da Neill Blomkamp, l’umanità è divisa in due caste: i privilegiati, che vivono su un’enorme stazione spaziale avveniristica e fornita di un perfetto ecosistema, e i poveri, tenuti alla larga da rigidissime leggi contro l’immigrazione, che abitano un pianeta Terra ormai sovrappopolato ed estremamente inquinato. Elysium è ambientato nel 2154 ma alcuni elementi ci riportano a quanto già stiamo vivendo.

Che sia l’inquinamento, la disoccupazione, il costo della vita, la siccità o l’erosione del suolo, come mi hanno ripetuto tutti gli intervistati, l’emigrazione è sempre un fenomeno multifattoriale.

“Il cuore dell’Europa attualmente è la zona più pregiata ma anche a rischio”, riflette Catalano, che vede un possibile fenomeno migratorio non più seguire le direttrici Sud/Nord ma periferia/centro. “Se questo modello di sviluppo si mantiene nel tempo, in un pianeta sempre più povero di risorse e sovrappopolato, è evidente che le misure per risolvere il problema potranno essere spietate e ci sarà una polarizzazione sociale e del conflitto”. Catalano, lasciandosi ispirare dalle controverse teorie dello storico belga Henri Pirenne, figura un prossimo anno Mille con un centro asserragliato e minacciato da possibili invasioni al di fuori del quale, i nuovi “piedi polverosi”, saranno mercanti ed esploratori e creeranno borghi con dei prodotti che dentro la città non ci sono, sperimentando nuove forme di economia. “Gli sfollati”, prosegue fiduciosa Catalano “che non avranno più nulla da perdere, potranno essere il germe di nuovi modelli di sviluppo”.

Lo scenario immaginato da Catalano offre dunque una possibilità di riscatto a tutti i migranti, e rende meno spaventosa la prospettiva nel caso un domani dovesse toccare a noi. Perché nonostante la ricchezza e il benessere apparenti, anche in Europa le ragioni per mettersi in cammino non mancano. Che sia l’inquinamento, la disoccupazione, il costo della vita, la siccità o l’erosione del suolo, come mi hanno ripetuto tutti gli intervistati, l’emigrazione è sempre un fenomeno multifattoriale. Lo faranno in molti o in pochi? Andranno vicino o lontano? Verranno accolti o respinti? Accadrà domani, fra trent’anni o saranno gocce destinate a riempire un vaso che potremmo non vedere mai pieno? Una risposta certa non c’è, forse perché è impossibile darla o forse perché non riteniamo così necessario cercarla. Asserragliati nella nostra fortezza, oggi accogliamo o respingiamo chi arriva da fuori, stravolto e umiliato, con un misto di arroganza, finta benevolenza e paura, sperando in fondo che se alla fine quel tanto temuto 2050 dovesse proprio arrivare, possa comunque, sempre, riguardare qualcun altro.