S

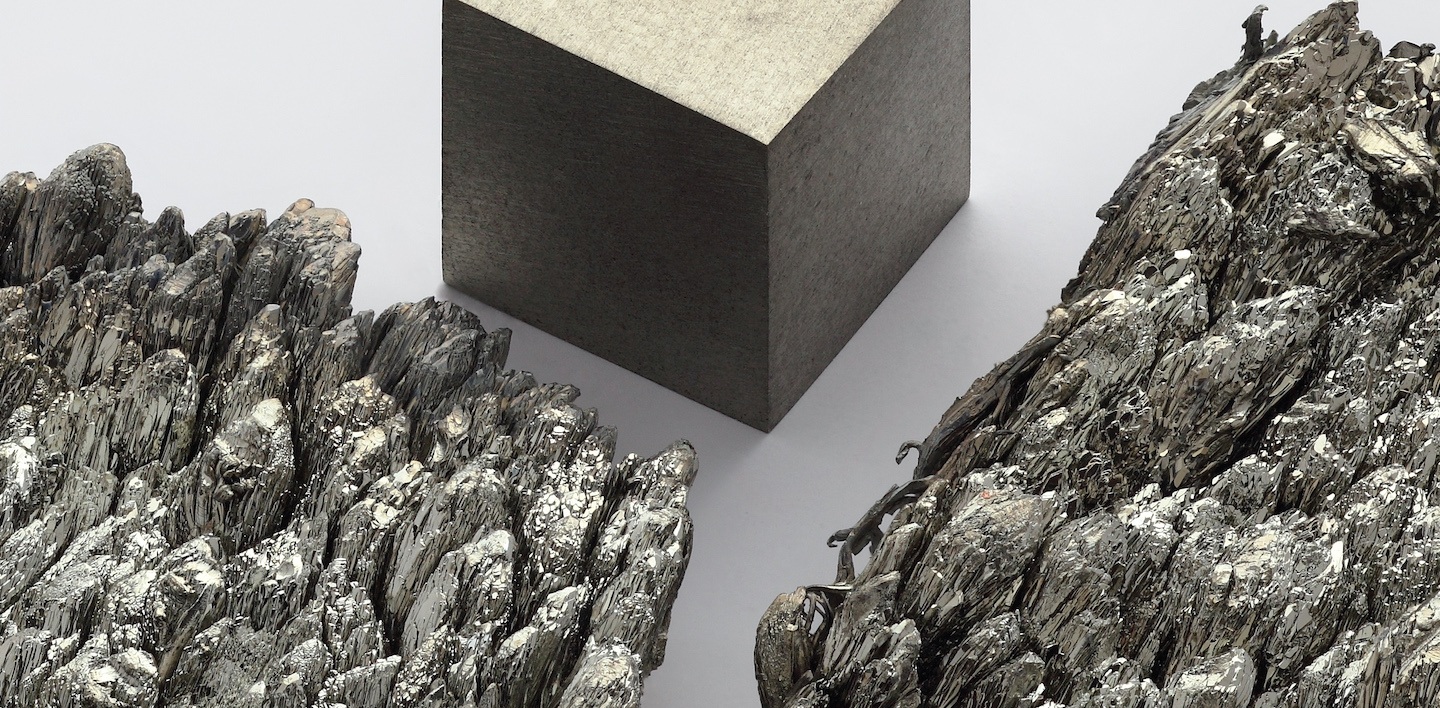

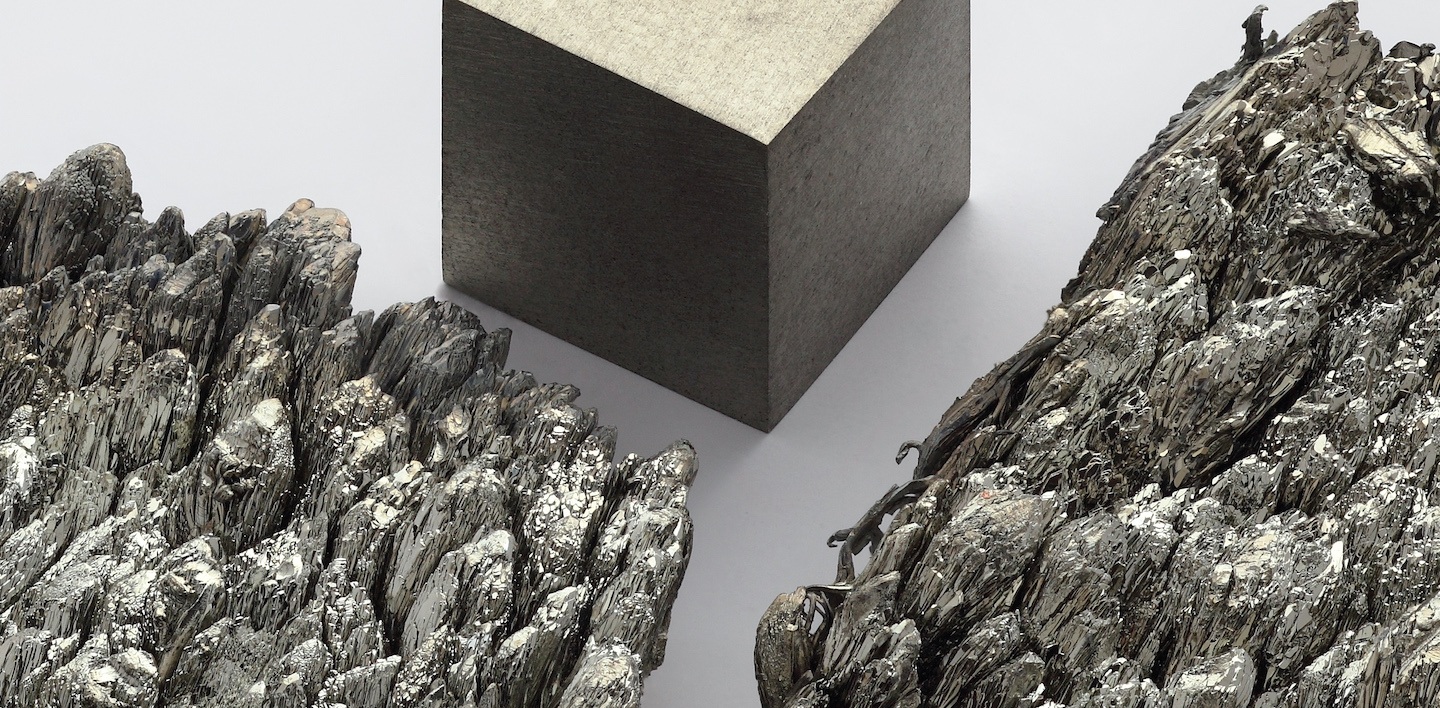

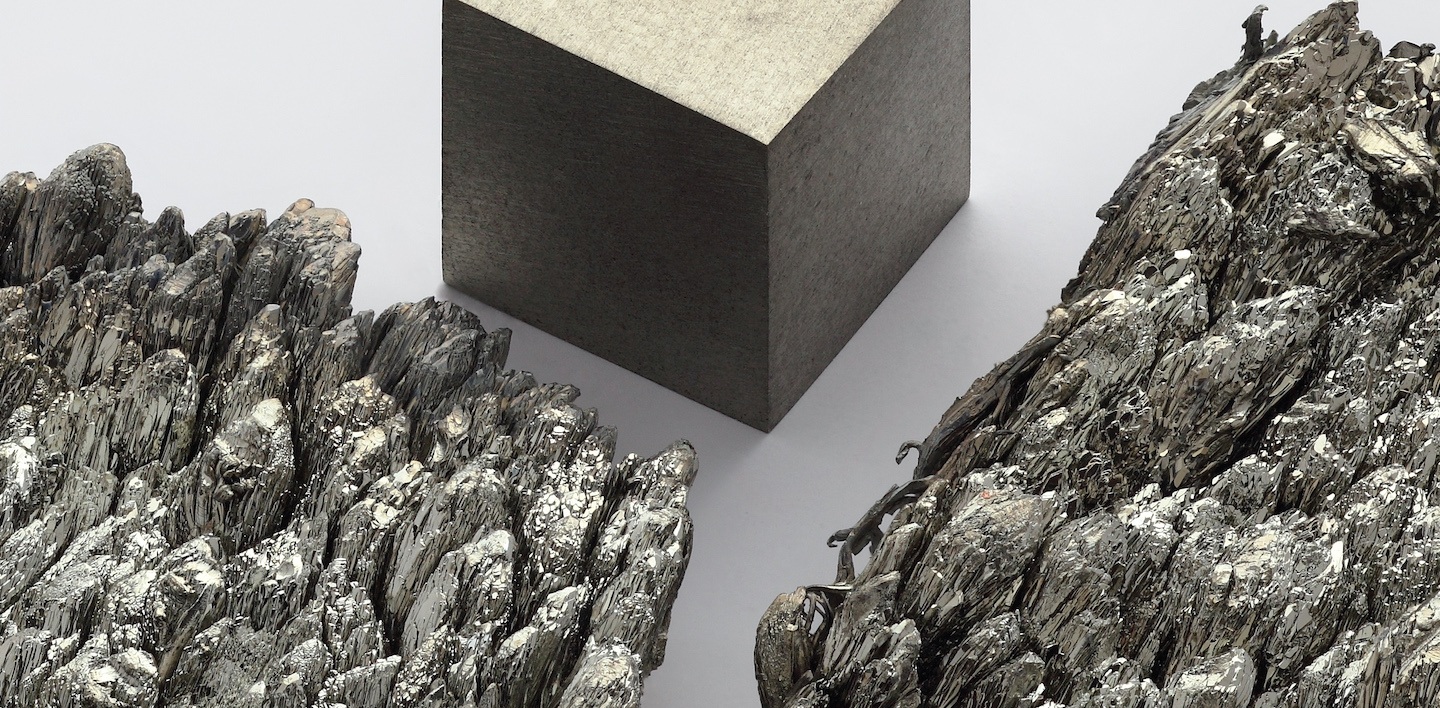

econdo Guillaume Pitron, autore del saggio La guerra dei metalli rari (LUISS University Press, 2019), il peso della transizione energetica – che è anche digitale e culturale –, ammonta ad appena 17 grammi. Cioè alla quantità di terre rare consumata ogni anno da ciascun abitante del pianeta. Dai magneti delle pale eoliche ai motori elettrici delle automobili, passando per alcune componenti di smartphone e computer, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro dipendono da frazioni infinitesimali ma imprescindibili di elementi chimici noti come metalli rari. Diciassette sono anche i membri che compongono la famiglia più interessante di questi, dotata di stupefacenti proprietà elettromagnetiche, ottiche, catalitiche e chimiche: le terre rare, appunto.

Il loro nome non deriva tanto dal fatto che ce ne siano solo piccole dosi nel pianeta, quanto dalla loro difficoltà di estrazione: sono metalli dispersi in percentuali minori, in mezzo alle altre rocce. In più, “sono presenti sul pianeta in maniera ampia, ma non in maniera omogenea”, come spiega il giornalista scientifico Pietro Greco. “Ci sono luoghi in cui è possibile trovarne di più ed estrarli più facilmente e a più basso costo”. E il controllo di tali risorse minerarie strategiche – e di altri elementi più o meno rari come il cobalto delle batterie ricaricabili o il tellurio delle celle fotovoltaiche – sta riscrivendo gli equilibri economici e geopolitici del pianeta.

Come il carbone ha permesso al Regno Unito di dominare il Diciannovesimo secolo, mentre il petrolio ha sancito l’egemonia statunitense in quello successivo, i colossali giacimenti di metalli rari di cui dispone la Cina la pongono in una posizione di forza nella corsa alle energie rinnovabili.

Una storia breve

Il progresso tecnologico moderno ha ampliato, nel tempo, il numero di metalli sfruttati. Se fino al Rinascimento l’umanità ne utilizzava appena sette (oro, rame, piombo, argento, stagno, mercurio e ferro), e mezzo secolo fa il loro impiego rimaneva limitato a una ventina, oggi la quasi totalità degli 86 metalli della tavola periodica trova almeno un impiego in campo industriale o militare. Sebbene il termine abbia una valenza storica più che un effettivo riferimento alla loro abbondanza o struttura atomica, per “metalli rari” si intendono comunemente una cinquantina di elementi con proprietà molto eterogenee.

Il controllo di queste risorse minerarie strategiche sta riscrivendo gli equilibri economici e geopolitici del pianeta.

Questi materiali sono indispensabili per le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione poiché le loro proprietà semiconduttrici consentono di modulare il flusso di elettricità dei dispositivi digitali. Il germanio è impiegato nelle fibre ottiche, l’indio nei chip elettronici, il tantalio nei condensatori dei circuiti elettrici. In termini di applicazione, i più interessanti appartengono però alle cosiddette terre rare, con stupefacenti proprietà elettromagnetiche, ottiche, catalitiche e chimiche: scandio e ittrio, e poi la serie dei cosiddetti lantanoidi: lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio e promezio.

Un qualsiasi smartphone contiene già oggi frazioni infinitesimali, ma imprescindibili, di otto di questi elementi. Fino alla prima metà degli anni Settanta, le terre rare vantavano appena una manciata di applicazioni industriali. Ciò che ha cambiato il corso della storia è il loro impiego nei magneti permanenti. Sviluppati a partire dagli anni Sessanta con leghe di samario-cobalto, i magneti di terre rare prenderanno definitivamente piede nel 1983 grazie alle leghe in neodimio. A parità di potenza, un magnete di terre rare è cento volte più piccolo di quelli tradizionali in ferrite: la miniaturizzazione della tecnologia e la raggiunta competitività dei motori elettrici, rispetto a quelli termici, sono solo alcune delle conseguenze del loro impiego. Sfortunatamente, le terre rare non entrano allo stato puro nella composizione delle tecnologie verdi ma quasi sempre in leghe o materiali composti. A oggi, recupero e riciclo sono estremamente limitati: per dissociare le terre rare dagli altri metalli servono tecniche lente e dispendiose.

Geografia, ambiente e salute

La distribuzione dei metalli rari nella crosta terrestre è capricciosa. Il Sudafrica è un importante produttore di platino e rodio, la Russia di palladio, gli Stati Uniti di berillio, il Brasile di niobio, la Turchia di borato, il Ruanda di tantalio, la Repubblica democratica del Congo di cobalto. Eppure, è dalle miniere cinesi che proviene la maggioranza di questi metalli rari: la Cina è il primo produttore, nonché il primo consumatore, di 28 risorse minerali indispensabili per le nostre economie. È il caso dell’antimonio, del germanio, dell’indio, del gallio, della fluorite, della grafite, del tungsteno e soprattutto delle terre rare, delle quali deteneva, nel 2017, l’81% della produzione mondiale.

A dirla tutta, le riserve non sono necessariamente concentrate nei Paesi minerari più attivi. Per esempio, le rocce del Bric Tariné, monte ligure compreso nel parco naturale del Beigua, custodiscono uno dei più vasti giacimenti al mondo di rutilo, un minerale siliceo ricco in titanio, tuttora non sfruttato.

Il motivo per cui la maggioranza dei Paesi occidentali ha rinunciato alla loro estrazione è lo stesso per cui negli anni sono state chiuse gran parte delle miniere e delocalizzate numerose attività industriali in favore dei settori manufatturieri ad alto valore aggiunto e dei servizi. L’estrazione dei minerali rari ha un costo salatissimo sia in termini economici che ecologici poiché la maggioranza degli elementi sono rari e comuni allo stesso tempo, ubiquitari eppure estremamente diluiti. Il cerio, il più abbondante dei lantanoidi, è più comune nella crosta terrestre di quanto lo sia il rame mentre il neodimio, il lantanio, l’ittrio e lo scandio sono più abbondanti del piombo.

Pitron racconta bene, però, nel suo libro, come per ricavare appena un chilogrammo di vanadio vanno purificare 8,5 tonnellate di roccia. Un chilo di cerio ne richiede il doppio, il gallio 50 e il lutezio ben 200. Le basse concentrazioni dei depositi rendono insostenibili i costi di estrazione, a meno che il costo della manodopera sia ridotto o venga sostenuto da sussidi statali. Come se non bastasse, la purificazione di ciascuna tonnellata di terre rare richiede almeno duecento metri cubi di acqua che, al passaggio, si carica di acidi e metalli pesanti. Per essere smaltite esse devono necessariamente subire lunghi e costosi trattamenti chimico-fisici. Insomma, affinché una miniera di metalli rari sia redditizia è necessaria una tutela ambientale debole o, ancora meglio, del tutto assente. “Il procedimento per separare [i metalli rari dai] minerali radioattivi a cui si trovano naturalmente associati nella crosta terrestre, come il torio o l’uranio, produce radiazioni in proporzioni non trascurabili”, scrive Pitron. Nei villaggi delle miniere della Mongolia, ribattezzati “villaggi del cancro”, “uomini di appena trent’anni vedono i propri capelli diventare improvvisamente bianchi, i bambini crescono senza denti”.

Nel trasferire altrove la responsabilità ambientale, i Paesi occidentali hanno gradualmente rinunciato alla propria sovranità mineraria, divenendo sempre più dipendenti dalle importazioni.

Come riassume Jacobin Italia: “Stati Uniti e Francia hanno da tempo abbandonato le loro prime pionieristiche miniere di metalli rari, perché i rischi ambientali erano troppo grandi e perché le somme necessarie alla modernizzazione degli stabilimenti si erano fatte da subito proibitive. La lezione è stata presto imparata dal resto dell’Occidente che ha preferito trasferire la produzione, e l’inquinamento a essa associato, oltre che la complessa gestione dei rifiuti, nei Paesi più poveri, dove le norme ambientali, se ci sono, sono quasi sempre eludibili”.

Nella Guerra dei metalli rari vengono descritti “impianti gestiti con approssimazione senza alcuno standard di sicurezza, con l’unico obiettivo di ricavare quanto più materiale possibile”, miniere spesso con scarsa sicurezza e pochi diritti per i lavoratori. Nella Repubblica Democratica del Congo, in Kazakistan, in America Latina, in Cina.

Geopolitica

Nel trasferire altrove la responsabilità ambientale, i Paesi occidentali hanno gradualmente rinunciato alla propria sovranità mineraria, divenendo sempre più dipendenti dalle importazioni. Perfino nell’approvvigionamento di risorse minerarie abbondanti dentro i propri confini o in quello di materie indispensabili in settori delicati come la ricerca e la difesa. L’ingenua convinzione che il rapporto di forza tra acquirenti e produttori sarebbe rimasto per sempre inalterato, unita alle strategie commerciali aggressive della Cina, hanno permesso all’impero celeste di assicurarsi in un tempo relativamente breve l’egemonia delle terre rare e di numerosi metalli rari.

Mentre l’occidente era impegnato a chiudere le proprie miniere, negli anni Novanta del secolo scorso la Cina esportava quantitativi crescenti di materie prime, preparando il terreno per la fase successiva: colmare il ritardo tecnologico. Nel decennio seguente il gigante asiatico incentiva la formazione di joint venture tra le proprie imprese e quelle occidentali ma soprattutto stimola, offrendo un accesso diretto alle materie prime, la delocalizzazione di queste ultime. Purché trasferiscano in Oriente l’intera filiera produttiva, dalla produzione alla ricerca e sviluppo.

Contemporaneamente, Pechino strinse i cordoni delle esportazioni, passando da 65 000 tonnellate nel 2005 ad appena 30 000 nel 2010. Le quotazioni delle risorse minerarie raggiunsero cifre astronomiche fino a culminare nella cosiddetta crisi delle terre rare. Per motivi non ancora del tutto compresi, nel settembre del 2010 la Cina interruppe bruscamente le esportazioni verso il Giappone, mettendo in ginocchio il settore Hi-Tech nipponico. Oltre a legittimare il ruolo di superpotenza della Cina, l’episodio riportò alla ribalta l’importanza strategica delle risorse minerarie.

Alcuni stati hanno intrapreso una logica di specializzazione mineraria improntata al raggiungimento di posizioni maggioritarie, come la Repubblica democratica del Congo nel cobalto (64% della produzione mondiale), il Sudafrica nel platino (83%) o ancora il Brasile nel niobio (90%). Altri, come l’Indonesia, hanno vietato l’esportazione delle risorse minerarie allo stato grezzo nel tentativo di captare una maggiore fetta del valore finale dei prodotti. Il governo di Giacarta ha inoltre istituito una propria borsa valori per svincolarsi dal London Metal Exchange, principale mercato finanziario dei metalli non ferrosi. E lo stesso hanno fatto Singapore e Malesia.

Futuro

Per raccontare la nuova corsa ai metalli rari, Pitron usa un parallelo duro:

Volendoci emancipare dalle energie fossili passando da un ordine antico a un mondo nuovo sprofondiamo in realtà in un’altra dipendenza, ancora più forte. […] Bilanciamo una privazione con un eccesso, un po’ come un tossicomane che per interrompere la propria dipendenza da cocaina cade in quella da eroina… In fondo, lungi dal risolvere la sfida dell’impatto dell’attività umana sull’ecosistema, non facciamo altro che spostarlo. Il fervore con cui domiamo i pericoli ambientali presenti potrebbe condurci di fronte a gravi crisi ecologiche.

Chiude poi il libro invocando addirittura un “antidoto ai metalli rari”. Anche a voler essere meno catastrofisti di così, i numeri sembrano mostrare, quantomeno, che la coperta dei metalli rari è troppo corta per diventare la soluzione definitiva alla transizione energetica.

Sebbene il mercato dei metalli rari rimanga volubile e imprevedibile, dal 2014 il rapporto tra produttori e acquirenti è tornato a essere più equilibrato. Anche perché, dopo un lungo torpore, i paesi occidentali hanno ripreso a interrogarsi sull’approvvigionamento delle risorse minerarie. Nell’adempimento di un ordine esecutivo del 2017, i ricercatori della United States Geological Survey hanno modellato il rischio di approvvigionamento a breve termine nel settore manifatturiero statunitense. L’analisi, pubblicata su Science Advances, si basa sulle tendenze del decennio 2007-2016 di 52 materie prime minerarie non combustibili.

I ricercatori hanno calcolato il rischio di approvvigionamento come media di tre indicatori: potenziale interruzione dell’offerta complessiva, interruzioni dell’offerta estera e vulnerabilità economica in caso di interruzione.

Tra gli elementi considerati, la disponibilità di 23 è risultata critica. Le materie prime di gran lunga più a rischio sono proprio gli elementi del gruppo delle terre rare. Tuttavia, a destare preoccupazione è anche la disponibilità di cobalto, niobio, tantalio, tungsteno nonché quella degli elementi del gruppo del platino. Il più recente aggiornamento triennale dell’elenco delle materie prime essenziali stilato dalla Commissione Europea ne riporta 27, in buona parte sovrapposte a quelle individuate dai colleghi statunitensi. In linea teorica, il rischio di interruzione dell’approvvigionamento può essere mitigato diversificando la fornitura oppure ottimizzando l’efficienza dei processi produttivi. Ciò nonostante, la richiesta di questi elementi cresce a un ritmo compreso tra il 3 e il 5% annuo: per soddisfare il fabbisogno mondiale, da qui al 2050 dovremmo estrarre dal sottosuolo più metalli di quanti l’umanità ne abbia estratti finora.

Certo, è probabile che nel frattempo vengano scoperti nuovi giacimenti o che alcuni di quelli noti, ma immobilizzati, vengano sfruttati. Tuttavia, bisognerà scendere a patti con i limiti energetici dell’estrazione e con i tempi tecnici della coltivazione mineraria: dall’inizio dei lavori al momento in cui vengono estratti i primi materiali possono trascorrere anche venticinque anni.