F ino a quarantamila anni fa per le steppe aride di Europa e Siberia si aggiravano ancora i Neanderthal. Erano robusti, con spalle larghe e sopracciglia folte sopra occhi infossati. La testa, irta di capelli e dalla fronte schiacciata, nascondeva un cervello più grande del nostro. Camminavano eretti e padroneggiavano il fuoco per difendersi dal freddo glaciale del Paleolitico. L’elaboratezza delle armi e degli strumenti che costruivano suggerisce che fossero dotati di pensiero complesso, anche se l’aspetto del loro monologo interiore ci è ignoto. Probabilmente erano anche capaci di parlare, e nulla esclude che si trovassero a conversare con i primi Homo sapiens. Ma l’eloquio degli ominidi è avvolto nel mistero. Cosa li indusse a inventare il linguaggio e perché nessun altro animale ha mai azzardato qualcosa di simile?

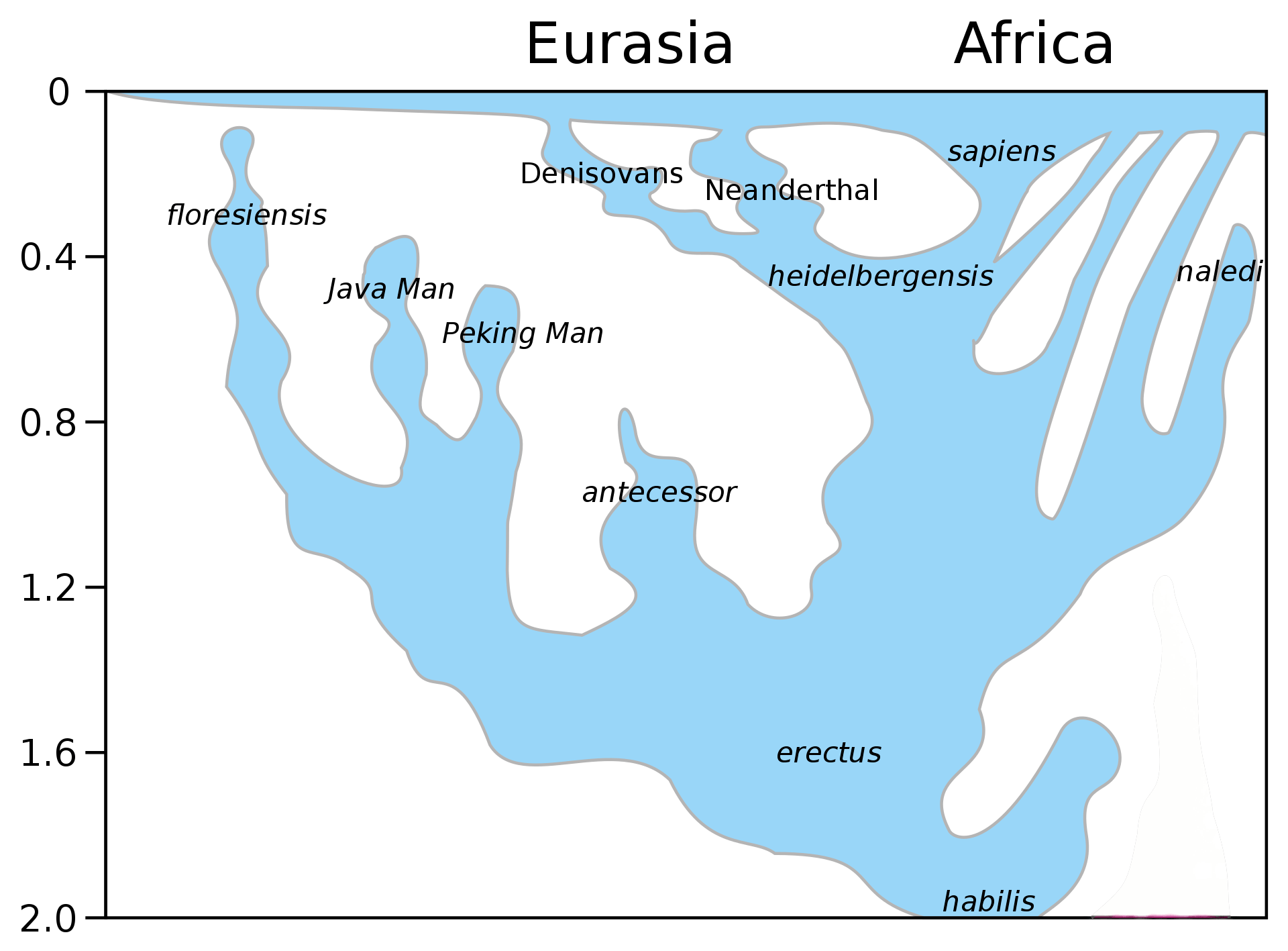

Per comprendere le origini del linguaggio bisogna innanzitutto capire chi furono i primi ominidi a parlare – o comunicare a gesti, dal momento che esistono lingue basate esclusivamente su moti delle mani ed espressioni facciali – e quando lo fecero. “Collocherei questo evento più di un milione di anni fa, in Homo erectus. Furono loro i primi”, mi dice Sverker Johansson. “Ben prima che in altri rami dell’evoluzione umana comparissero Sapiens e Neanderthal”.

Qualcosa nel corso della loro vita deve avere indotto gli antenati degli esseri umani a comunicare e condividere concetti complessi. E, secondo il professore svedese, tutto ebbe inizio con uno stringente bisogno di cooperare.

Sverker Johansson è un fisico delle particelle che, dopo il dottorato, si è convertito alla linguistica. “Sentivo il bisogno di intraprendere un percorso diverso, in cui non mi sentissi parte di una catena di montaggio. Mi sono iscritto a un corso serale, tutto è iniziato da lì”, mi racconta. Oggi Johansson insegna alla Dalarna University, in Svezia, ed è citato spesso come l’inventore di un bot per la generazione automatica di articoli di Wikipedia, a cui si deve fino all’8% di tutti i contributi in lingua svedese. Johansson ha dedicato gli ultimi decenni della sua carriera agli studi sulla nascita del linguaggio, alle origini biologiche, ambientali e sociali della parola. Su questi temi ha pubblicato anche un saggio narrativo di successo, L’alba del linguaggio, uscito in Italia per Ponte alle Grazie.

Qualcosa nel corso della loro vita deve avere indotto gli antenati degli esseri umani a comunicare e condividere concetti complessi. E, secondo il professore svedese, tutto ebbe inizio con uno stringente bisogno di cooperare: i nostri antenati si trovarono immersi in condizioni ecologiche che imponevano loro di stabilire una forte fiducia reciproca, e per far questo dovettero imparare a parlarsi.

Il primo conversatore

Homo erectus fu il primo ominide a esplorare l’Europa e l’Asia tra 1,8 e 1,3 milioni di anni fa. Era una specie di cacciatori-raccoglitori dotata di grosse narici e arcate sopraccigliari sporgenti. Furono pionieri nell’addomesticare il fuoco. Una scoperta che li rese più efficienti e contribuì alla creazione di una nuova dimensione sociale: i gruppi di Homo erectus iniziarono a raccogliersi intorno al focolare al termine della giornata trascorsa fra battute di caccia o alla ricerca di frutta da mangiare.

Erectus era anche dotato di una raffinata abilità nella costruzione di utensili. Mediante tecniche complesse produceva vari strumenti, come le pietre scheggiate, le pietre taglienti o le pietre bifacciali. Forse i membri più anziani del gruppo si occupavano di insegnare quest’arte ai più giovani, spiegando loro la tecnica nei più minuziosi dettagli, e nella trasmissione intergenerazionale di una conoscenza così complessa furono senz’altro d’ausilio le forme rudimentali di comunicazione che Homo erectus aveva sviluppato.

Per sviluppare il linguaggio servivano capacità cognitive molto avanzate, accompagnate a un contesto ecologico che favorisse la collaborazione fra individui. Una serie di circostanze favorevoli resero i membri di questa specie strettamente dipendenti dalla fiducia reciproca. Solo in un ambiente di questo tipo l’invenzione delle lingue avrebbe potuto rivelarsi vantaggiosa, secondo Johansson. “Questo non accadde, invece, negli antenati degli scimpanzé, che non incontrarono la necessità impellente di fidarsi gli uni degli altri”, spiega ancora. “D’altro canto, essi non avevano nemmeno una mente sufficientemente malleabile per sviluppare il linguaggio”. Homo erectus, invece, aveva un grosso cervello, plastico e creativo. Inoltre era diventato bipede: le anche si erano ristrette per adeguarsi alla nuova andatura, rendendo il momento del parto più difficile e doloroso. Ora la testa dei piccoli di erectus doveva farsi strada in uno spazio molto piccolo, e le femmine avevano braccia troppo corte per aiutare il figlio nell’impresa di uscire allo scoperto. Fu così che divenne essenziale l’aiuto delle levatrici, che dovevano per forza essere persone di fiducia, possibilmente parte della famiglia. “Da qui, il passo è breve alla cooperazione nell’allevare i figli, e poi diventa essenziale anche comunicare sulla cura dei piccoli, ad esempio per darsi turni nel tenerli d’occhio mentre si va a caccia”.

Lo sviluppo del linguaggio a sua volta rinforzò la capacità di collaborare, oltre ad aprire nuove porte per la suddivisione del lavoro e per la condivisione della conoscenza. Possiamo supporre che inizialmente la lingua fosse utilizzata per scopi relativamente semplici. “Immaginiamo una giovane ominide che incontra una carcassa, già circondata da iene e avvoltoi. La carcassa potrebbe nutrire il gruppo per vari giorni, ma lei non può affrontare le fiere affamate da sola”, spiega Johansson. “La capacità di parlare le consente di tornare al suo branco e di spiegare ciò che ha trovato. Le consente di descrivere qualcosa che gli altri non hanno sotto gli occhi qui ed ora”. I gesti e i suoni che prima avevano importanza marginale col passare del tempo furono trasformati in convenzioni ed istituzionalizzati. Divennero le fondamenta di un sistema di comunicazione.

Lo sviluppo del linguaggio a sua volta rinforzò la capacità di collaborare, oltre ad aprire nuove porte per la suddivisione del lavoro e per la condivisione della conoscenza.

Questa visione, però, non è incontrastata: secondo un filone della linguistica a cui aderisce, fra gli altri, Noam Chomsky, il linguaggio non è uno strumento perfettamente adattato alla comunicazione: piuttosto si sarebbe sviluppato per consentire agli esseri umani di pensare, e solo in un secondo momento sarebbe stato riutilizzato per parlare con gli altri. Ma Johansson non è d’accordo. “Chomsky parte dal presupposto sbagliato”, mi dice. “Assume che la lingua debba essere perfetta e, visto che non è perfetta per la comunicazione, sostiene che deve essere perfetta per qualcos’altro. Ma l’evoluzione non produce risultati perfetti. Al contrario, dà luogo a meccanismi che funzionano abbastanza e che spesso sono il prodotto imperfetto di un complicato collage”. Questo vale anche per il linguaggio: è certamente uno strumento lacunoso, ma ci consente di comunicare piuttosto bene.

Parlo, dunque penso

Tra le altre cose, le lingue hanno contribuito in maniera considerevole alla nostra capacità di accumulare sapere. Secondo Johansson, quello che ha identificato le specie umane è la capacità di lavorare insieme in maniera creativa, con lo scopo di generare qualcosa di nuovo e produrre conoscenza. “Tutto questo non è possibile senza il linguaggio. Newton, riguardo alle sue scoperte in fisica, disse di aver guardato lontano perché stava sulle spalle dei giganti. Ma senza linguaggio, l’uomo non ha spalle su cui posarsi”. Senza parole che fungano da contenitori di conoscenza e di significato, gli esseri umani si troverebbero a dovere scoprire tutto da capo.

In questo senso, la comunicazione verbale può essere assimilata a una tecnologia. Più precisamente, nelle parole del linguista Daniel Dor, il linguaggio è una tecnologia che serve a “istruire l’immaginazione”. Da un lato, si tratta di un’invenzione collettiva che gli esseri umani hanno generato circa un milione di anni fa e che da allora hanno continuato a modificare. In questo, il linguaggio non è dissimile dagli utensili in pietra di cui faceva uso Homo erectus e che, migliorati e raffinati, in qualche modo sono giunti fino a noi. Dall’altro lato, il linguaggio è in grado di “istruire l’immaginazione” perché consente a chi comunica di trasferire la propria esperienza all’interlocutore senza che egli debba realmente sperimentarla. Anche Dor si discosta dalla visione chomskiana, sostenendo che la capacità di parlare non sia una qualità o una predisposizione innata di ogni essere umano, né abbia i connotati di una capacità cognitiva universale. Al contrario, si delinerebbe come entità esclusivamente sociale, che esiste solo in funzione di un rapporto interpersonale. Quello che manca agli scimpanzé è proprio la capacità di generare innovazioni collettive, aggiunge Johansson: “Anche le formiche cooperano per costruire i formicai, ma non sono capaci di creare oggetti nuovi attingendo solo alla propria immaginazione”.

Parola ai Neanderthal

La rottura di Johansson con il paradigma chomskiano riguarda anche le tempistiche dell’evoluzione del linguaggio. Secondo quel filone della linguistica, infatti, i sistemi di comunicazione umana non fecero la loro comparsa prima di 50/100 mila anni fa. Questo escluderebbe i Neanderthal – e le altre specie nostre cugine – dal reame degli ominidi parlanti. La questione è stata a lungo oggetto di discussione e lo stesso Johansson nel 2005 aveva redatto un’opera accademica in cui, fra le altre cose, sosteneva che non fosse possibile stabilire se i Neanderthal parlassero. Da allora sono cambiate molte cose, però, e Johansson ha rivisto la propria posizione.

Uno studio del 2021, pubblicato su Nature Ecology & Evolution, ha rivelato che l’udito dei nostri cugini era particolarmente sensibile alle frequenze del linguaggio, unendosi alla schiera di pubblicazioni secondo cui la morfologia ossea dei Neanderthal conferiva loro un udito simile al nostro. Dalle ossa degli antichi Sapiens, poi, sono emerse le prove di accoppiamenti inattesi. I paleontologi hanno trovato geni neandertaliani nel DNA di alcuni fossili della nostra specie, e oggi sappiamo con certezza che nel corso della loro convivenza sulla Terra le due specie si incrociarono, dando alla luce figli di cui noi siamo i discendenti. “I bambini nati dagli incroci sopravvissero, quindi erano membri della comunità. Questo non sarebbe successo se solo una delle due specie avesse avuto la capacità di parlare”, racconta Johansson. “È difficile immaginare che le donne Sapiens accettassero di formare nuclei familiari misti con Neanderthal senza linguaggio”. Anche perché i popoli Sapiens che incontrarono i Neanderthal, per giunta, avevano già una lingua complessa, del tutto moderna, con suoni anche più articolati dei nostri.

Nel corso degli anni, gli scavi archeologici hanno portato alla luce crani di Neanderthal spaccati e percossi, che hanno fatto pensare a una società violenta e dilaniata da frequenti lotte fra tribù. Senza dubbio la vita di questi ominidi non deve essere stata semplice, densa di difficoltà e scontri con le forze della natura, con le fiere, con gli altri ominidi. Ma in questo la vita dei Neanderthal sembra tutto sommato simile a quella degli antichi Sapiens o da quella dei cacciatori-raccoglitori. In più, spesso, le ferite trovate sulle ossa dei nostri “cugini” portano i segni di una successiva guarigione: i Neanderthal si prendevano cura degli invalidi e rimettevano in sesto i feriti. Un’umanità compresa fra violenza e altruismo, forse non poi tanto dissimile dalla nostra in questo.

Dell’incontro dei Sapiens con i Neanderthal potrebbe essere rimasta traccia nei linguaggi odierni.

D’altro canto, i Sapiens non convissero solo con i Neanderthal. Anche i Denisova, scoperti in una grotta siberiana dei Monti Altaj, strettamente imparentati con i Neanderthal, si incrociarono coi Sapiens. Questa specie ci ha lasciato informazioni scarse e frammentate, ma la formazione di coppie miste suggerisce che anche i Denisova avessero un linguaggio. Lo stesso non si può dire per Homo floresiensis. Soprannominati oggi “hobbit” per il loro aspetto, gli abitanti dell’isola di Flores erano alti poco più di un metro e avevano un cranio molto piccolo; anche loro convissero coi Sapiens. “Si separarono presto da Homo erectus, quindi potrebbero al massimo avere ereditato una protolingua molto semplice. E, visto che persero quasi metà del volume cerebrale, è difficile che in seguito abbiano sviluppato una propria lingua complessa”.

Tracce e percorsi futuri

Dell’incontro dei Sapiens con i Neanderthal potrebbe essere rimasta traccia nei linguaggi odierni. Se le due specie avessero utilizzato sistemi di comunicazione sufficientemente simili, avrebbero potuto influenzarsi a vicenda, per esempio scambiandosi elementi di lessico o di struttura, come suggerito dai linguisti Dediu e Levinson. Se potessimo girovagare per il mondo di 50 mila anni fa e incontrare i Neanderthal, probabilmente potremmo udirli parlare. Scopriremmo anche che i gruppi di questi ominidi erano estremamente diversi fra loro. I Neanderthal si distinguevano in gruppi con usi e costumi diversi; forse parlavano persino lingue differenti. Forse, qualcosa dei loro idiomi scomparsi è giunto fino a noi, sepolto nei nostri sistemi di comunicazione, nei gesti, nelle parole.

Tutto il resto è andato perdendosi nei secoli. Non solo le lingue Neanderthal ma anche quelle delle culture Sapiens ormai estinte. Diecimila anni fa, poco prima della comparsa dell’agricoltura, la varietà linguistica toccò il suo apice massimo; da allora, le lingue esistenti hanno iniziato a diminuire, spazzate via o inglobate da altre civiltà. “E oggi, metà degli idiomi rischiano di estinguersi”, mi dice Johansson, che dopo aver studiato l’alba del linguaggio prova anche a immaginare i suoi sviluppi. “I giovani smettono di parlare la lingua d’origine, favorendo lingue che possono giovare al loro futuro, come l’inglese. Si trasferiscono nelle grandi città e dimenticano la lingua nativa”.

Al processo si aggiunge poi l’effetto delle tecnologie per la comunicazione – la scrittura, i social network, le traduzioni automatiche –, che contirbuiscono a modificare e plasmare il linguaggio: forse sarà sempre più semplice capire chi parla un altro idioma, o forse nel futuro ci attende un’unica, pervasiva lingua comune. “Probabilmente l’uso delle traduzioni automatiche non fermerà il declino delle lingue meno diffuse, si limiterà ad attenuare gli squilibri di potere fra lingue maggiori”, mi dice Johansson. “Interi modi di parlare e di concepire il mondo scompariranno per sempre”.