L’

ultimo libro di Andri Snær Magnason, Il tempo e l’acqua (Iperborea, 2020), gira attorno a una domanda, che non viene mai pienamente formalizzata ma che se provassimo a mettere nero su bianco suonerebbe più o meno così: i tempi geologici e quelli del clima sono lunghi decine di migliaia di anni, nessun essere vivente può dirsi pienamente testimone dei cambiamenti radicali che avvengono nella biosfera, negli ecosistemi, nell’ambiente – e questa, almeno, era la realtà dei fatti fino a qualche decennio fa, perché oggi assistiamo invece a cambiamenti velocissimi: in epoca di crisi climatica e sesta estinzione, bastano due generazioni, a volte una sola, o spesso ormai sono sufficienti pochi anni, per assistere a mutamenti prima impensabili. Come può la mente umana tenere traccia di questo trauma, pensare l’impensabile e raccontarlo?

È una domanda che si sono posti in tanti, ultimamente. Prima di tutti, gli stessi scienziati. Lo psicologo ed economista norvegese Per Espen Stoknes nel 2015 scrisse What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming. Perché non riusciamo a interessarci al cambiamento climatico? Stoknes cercava una chiave “cognitiva”: lo avvertiamo come un problema emendabile a causa di alcune barriere cognitive. Ne individuava in particolare 5 (nel libro, in inglese, sono chiamate le 5D: Distance, Doom, Dissonance, Denial e, barando un po’, iDentity, da noi il libro non è mai arrivato ma potremmo tradurle come distanza, rifiuto del disastro, dissonanza, negazione e questioni di identità).

In una conferenza TED di qualche tempo più tardi, è sempre Per Espen Stoknes che suggerisce una sorta di hacking cerebrale per aggirare queste barriere: “secondo alcune nuove ricerche possiamo infatti ribaltare queste cinque difese mentali in cinque criteri di successo per una comunicazione climatica più efficace”. Stoknes risponde alle 5 D del suo stesso libro con 5 S: “cinque soluzioni basate sulla scienza e sui dati”. Prima di andare avanti, bisogna ricordare che l’approccio di Stoknes è quello di un ricercatore che si è occupato di “psicologia del denaro” e di business. Ad ogni modo, il vademecum che stila è questo: bisogna raccontare il clima come una questione personale e urgente, e qualcosa che sia imitabile dagli altri: mettere pannelli fotovoltaici per invogliare i vicini, per esempio, può innescare un effetto a imitazione “contagioso, come un virus”, dice Stoknes (in epoca pre-COVID). Poi bisogna essere meno apocalittici, raccontare il clima non come una catastrofe ma come un problema di salute pubblica, di sfida tecnologica, di ricerca di nuovi lavori. Stoknes si avventura poi in un paio di esempi che sanno più di greenwashing che di idee risolutive (piatti più piccoli ai buffet [sic] o una app che ti invita a registrare e condividere tutte le azioni personali che nel tuo quotidiano contribuiscono a tagliare le emissioni [sic]).

Analizzare le questioni politiche e le responsabilità economiche dei cambiamenti climatici non è l’obiettivo di questo articolo. Sono questioni che pretendono altro spazio e molto tempo. Cito qui però quanto scriveva Alessio Giacometti sul Tascabile: “diffidiamo di chi cerca di scaricare sulla condotta degli individui la responsabilità del riscaldamento globale, tentativo maldestro di depoliticizzare la crisi ecologica”. L’umanità non è uniformemente responsabile della crisi ambientale, i paesi più ricchi sono più responsabili e il riscaldamento globale sta pure inasprendo le disuguaglianze economiche già esistenti (in più è probabilmente passato da un pezzo il tempo in cui le scelte personali dei singoli potevano davvero fare la differenza).

Di questo Stoknes non parla, ma alla fine del suo talk, comunque, arriva al punto di un altro refrain ormai usatissimo e forse abusato: il nostro cervello primitivo ama le storie, le storie hanno guidato la nostra evoluzione e allora abbiamo bisogno di nuove storie che guidino la nostra nuova coscienza ecologica in tempo di crisi.

In fondo anche in campo letterario ci si pone lo stesso cruccio da qualche anno. In questo senso lo stra-citato Amitav Ghosh, con il suo splendido saggio La grande cecità, ha colto nel segno. Ghosh denuncia il fatto che il romanzo borghese contemporaneo non parla di cambiamenti climatici, cambiamenti climatici che sarebbero proprio la storia più grande da raccontare in questo momento. Perché? Forse perché, dice Ghosh, nella suddivisione delle competenze con cui è nata la modernità, la natura è diventata una faccenda affidata alla scienza e si è creata una spaccatura tra ricercatori da una parte e intellettuali e scrittori dall’altra. Al Tascabile Ghosh raccontava:

La cultura occidentale post-illuminista è stata spinta nella direzione di una sorta di trionfalismo, nella convinzione che il mondo esterno fosse stato sconfitto e addomesticato. Atteggiamenti borghesi che sono, ovviamente, intimamente connessi con le questioni di razza, colonialismo e conquista – perché anche la Natura è stata vista come un dominio da conquistare, da dominare e sfruttare

.

È un cruccio ormai antico, gli esempi da citare sono tanti. Solo per farne uno, già nel 2012, Claudio Magris sul Corriere della Sera scriveva della scissione tra scienza e letteratura…

…o meglio [la scissione] tra l’immagine della realtà e della vita offerte oggi dalla scienza e i nostri millenari modi di percepire la realtà, di intenderla, di rappresentarla, di narrarla. In precedenza, per molti secoli, le conoscenze che la scienza dava sulla natura e sull’uomo avevano influenzato concretamente la visione che l’individuo, pur digiuno di preparazione scientifica, aveva del mondo e, se si trattava di un artista, il suo modo di rappresentarlo. Nel poema di Lucrezio la fisica epicurea diventa il modo di sentire la natura e la vita, diventa un altissimo poema che parla a tutti. Quando Copernico e Galileo sfondano i cieli, si guardano, si percepiscono e si cantano le stelle in modo nuovo; il tempo assoluto di Newton sembra corrispondere al sentimento umano di vivere il tempo e nel tempo.

Prima ancora, nel 1963, Ernesto Sabato, fisico prima ancora di essere scrittore, diceva: il linguaggio logico delle scienze è “un linguaggio che agli uomini concreti non serve”. L’uomo comune “ha bisogno di esprimere sentimenti ed emozioni, cercando di agire sull’anima degli altri, incitandoli alla simpatia o all’odio, all’azione o alla contemplazione” (in Lo scrittore e i suoi fantasmi). Magris e Sabato sono citati in un articolo di Matteo De Giuli sulla nuova edizione di La civiltà delle macchine: “Viviamo insomma il paradosso di abitare una quotidianità determinata dalla scienza – un presente tecnologico e una incombente catastrofe ambientale – che però solo pochi scrittori hanno provato a raccontare”. L’esempio “virtuoso” e contrario che fornisce è quello di Andrew O’Hagan, La vita segreta (Adelphi):

Formalmente è un libro composto di tre parti separate: il primo capitolo è un profilo di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, di cui O’Hagan fornisce il ritratto intimo, tragicomico, di un uomo perseguitato da megalomanie e paranoie. Il secondo capitolo è l’esperienza personale di O’Hagan nei traffici illegali del dark web. L’ultima parte è un reportage su Satoshi Nakamoto, entità misteriosa dietro l’invenzione dei bitcoin. Sono tre parabole attraverso cui O’Hagan riesce a farci vedere una cosa impalpabile come il digitale, riesce a raccontare una cosa apparentemente impossibile da raccontare come il rapporto tra realtà e finzione nelle nostre esistenze iperconnesse.

E qui possiamo tornare a Andri Snær Magnason, e al suo Il tempo e l’acqua. Come può la mente umana tenere traccia del trauma della crisi climatica, pensare l’impensabile, e raccontarlo?

Intanto, ci vuole un nuovo vocabolario. Nella mente dei popoli hanno fatto breccia le parole “libertà” e “uguaglianza” non perché pronunciate da qualche leader politico e militare e diventate quindi immediatamente funzionali e utilizzabili, ma perché digerite dagli intellettuali, e cioè “libertà” e “uguaglianza”, come altre, sono parole che hanno acquistato un peso solo dopo un lungo lavoro culturale, fatto da artisti, poeti e scrittori, che hanno fornito loro un vero significato e uno spirito. Da qui la chiamata alle armi alla ricerca di parole per raccontare il clima, un appello simile a quello che fa pure Ghosh. “Se tu che sei uno scrittore non senti il bisogno di scrivere di certe questioni, allora non hai capito la scienza né la gravità del problema”, gli dice un climatologo a un certo punto.

La situazione è seria, è grave, eppure il clamore e l’allarme per la crisi climatica diventano un rumore di fondo, per ognuno di noi, un ronzio. E anzi, scrive Magnason, la metafora del ronzio non è quella giusta:

il fenomeno assomiglia di più a un buco nero. I buchi neri possono avere una massa grande mille volte quella del nostro sole e inghiottire ogni luce. Nessuno ne ha mai «visto» uno. Per rilevare un buco nero si può solo guardarci intorno, osservare le nebulose e le stelle circostanti. Allo stesso modo, quando parliamo di tutta l’acqua, tutta la superficie e tutta l’atmosfera del nostro pianeta, la portata del discorso è tanto grande da risucchiare ogni significato. Per parlare o scrivere di simili argomenti posso solo girarci intorno, dietro, di fianco, di sotto, spostarmi avanti e indietro nel tempo, andare sul personale e insieme essere scientifico, e usare la lingua del mito. Devo scrivere di queste cose senza scriverne, devo retrocedere per avanzare.

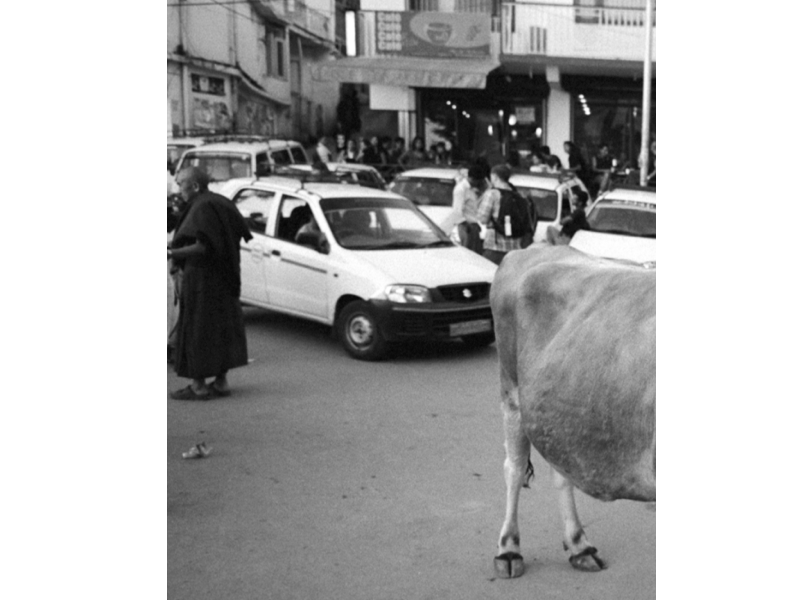

Ma Magnason non è interessato alla divulgazione, si dedica piuttosto alla divagazione. Vuole dimostrare che nel mondo tutto è connesso, e il suo libro prende la forma di un grande zibaldone di storie naturali. È un autentico esperimento letterario, è come se fosse un’installazione artistica “esperienziale”: durante la lettura siamo bombardati di input e di storie, tutte diverse ma che hanno tutte lo stesso sapore, parlano di natura e di tempo antico, di memoria, di umanità. Non seguono nessun vero filo coerente, e dopo circa ogni capitolo ci sono pure una manciata di foto a tutta pagina (alcune da album personali, altre di agenzia) che non fanno che spezzettare il racconto e aumentare l’ immersività dell’esperimento.

Magnason scrive storie familiari prima di tutto, eventi che restituiscono la percezione umana del tempo, delle generazioni: quante cose può contenere la vita di una persona, quanto grande è? Uno dei nonni di Magnason, un dottore, emigrato dall’Islanda agli Stati Unti, fece una brillante carriera, curò lo scià di Persia, tentò invano di salvare la vita a Andy Warhol con un’operazione disperata, ebbe sotto i ferri il fisico rivoluzionario Robert Oppenheimer. Magnason si perde tra le vicende ma sfrutta ogni gancio possibile per tornare a qualche riflessione sulla natura e sul pianeta, e allora non si fa sfuggire l’occasione:

Molti sostengono che Oppenheimer abbia inaugurato una nuova era nella storia della Terra. Le radiazioni prodotte dal test nucleare Trinity segnano l’ingresso nell’Antropocene. A partire dal 16 luglio 1945, le tracce lasciate dall’uomo sono ufficialmente rilevabili su tutta la superficie del pianeta, su ogni terreno, ogni roccia, ogni metallo. L’uomo, organismo vivente, comincia ad agire sul globo terrestre come i grandi fenomeni geologici. Basta una sua decisione e la bomba atomica può distruggere la Terra intera. Intanto le altre attività umane si sono moltiplicate a tal punto che al periodo iniziato nel secondo dopoguerra abbiamo dato il nome di “Grande accelerazione”. Da allora gli effetti dell’uomo sulla Terra sono aumentati in maniera esponenziale, mentre la biodiversità ha preso la direzione opposta.

La sorella dell’altro nonno di Magnason fece invece la bambinaia nella famiglia Tolkien; raccontava favole della buonanotte ai figli di J. R. R., favole prese dalla tradizione islandese, filastrocche (In questo verde prato/nascondo l’anellino/che mi hanno regalato/ma adesso dov’è?) che risuonando in quella casa lì avrebbero stimolato l’immaginario dello scrittore e sarebbero pure finite dentro Lo Hobbit. La vita dello stesso Magnason non manca di incontri illustri: molte pagine del libro sono dedicate alla trascrizione di una sua intervista al dalai-lama. Durante la chiacchierata lo scrittore sottopone a Sua Santità una strana teoria di cui si è convinto, ovvero che la mitologia nordica, in cui “il mondo ha inizio con Auðhumla, una mucca nata dalla brina” abbia molte “corrispondenze significative nel monte Kailash e in Tibet”, e che ci sia quindi una magica unione di luoghi e culture (il dalai-lama nicchia: “La vacca magica! Il monte Kailash, dici. Non ci sono mai stato”, e poi cambia argomento).

Per il resto i due parlano di crisi climatica e amore globale, pace e rispetto, in maniera sentita ma vaga, com’è normale che sia in un incontro del genere. Prima di stringere la mano al dalai-lama, Magnason ricorda che Björk, la più nota e rappresentativa cantante islandese (forse di sempre), durante un concerto a Shanghai, qualche anno fa, ha sussurrato “Tibet Tibet”, portando da allora in Cina norme molto più severe sui concerti dei musicisti stranieri. Sarà forse il contagio da libere associazioni fornito dal libro, ma in fondo il dialogo tra il dalai-lama e Magnason ricorda lo scambio di email tra Björk e il filosofo “ambientalista” inglese Timothy Morton, una corrispondenza un po’ astratta e lisergica, il cui messaggio finale è “ama te stesso, perché amare se stessi è il primo passo per amare gli altri, e amare gli altri vuol dire avere accesso a una nuova consapevolezza ecologica”. Prendo in prestito il riassunto che Nicolò Porcelluzzi fa, su Not, dello spirito che vibra nello scambio di email tra Morton e Björk perché ha la stessa frequenza del metodo olistico e suggestivo di Magnason: “Smantellare qualsiasi interesse ultrapersonale o utilitaristico. Il plutonio dopotutto ha un’emivita più longeva di tuo figlio, 24.000 anni circa: gli iperoggetti – per esempio: la storia geologica, i cambiamenti climatici, l’evaporazione dei mari – ci mettono di fronte a enigmi la cui struttura socio-economica che ci tiene in vita non sa rispondere”.

Questo ci porta a un’altra delle contraddizioni che Magnason accarezza nel libro: la crisi climatica ci dovrebbe spingere a “riconsiderare i nostri regimi alimentari, la moda, la tecnologia, i mezzi di trasporto, tutta la produzione e i consumi”, eppure il discorso pubblico dominante continua a bollare come fricchettoni o ambientalisti estremisti chi, tra gli scrittori, pensa di poter scrivere liberamente di natura, bellezza, sublime. Magnason cerca di fare esplodere questa lavorando per accumulo, aggiungendo materiale, temi e storie.

Gran parte del libro è dedicata all’Islanda, terra di eventi estremi, di ghiaccio e di lava: “in Islanda la particolarità dei ghiacciai sta nell’interazione tra fuoco e ghiaccio, con eruzioni subglaciali che producono imponenti e pericolose alluvioni”. L’Islanda è anche terra di necessario controllo della natura, che ha consentito agli esseri umani di sopravvivere in luoghi tanto impervi. Ma dalla difesa si è passati all’attacco, negli ultimi decenni, abbandonandosi a un modello estrattivo e produttivo basato sul profitto che non riconosce valore alla natura. Magnason racconta della “spudorata devastazione” a cui ha assistito in prima persona nelle zone della costruzione della diga di Kárahnjúkar, e riflette a lungo sulla wilderness islandese che si è fatta brand, l’ambiente svenduto, un modo come un altro per attirare turisti.

Infine c’è molta mitologia, nel libro. Magnason ha studiato a lungo la mitologia nordica e il suo vivido immaginario di conflitto tra le forze della natura. Qui, la usa come ingrediente per diluire ulteriormente la ricetta e allungare, deformare anzi, la nostra percezione temporale. I tempi biblici, i tempi mitologici, sono una scala utile per capire i tempi geologici, insomma. In più, c’è qualcosa di mitico nel sangue di quei popoli: non a caso il più grande tesoro di tutta l’Islanda, “forse anche di tutto il Nord Europa”, è il Codex Regius, manoscritto del XIII secolo, “la fonte principale della mitologia norrena, il manoscritto originale della Völuspá, dell’Hávamál e della Þrymskviða. Una delle maggiori fonti di ispirazione per Wagner, Borges e Tolkien”, che in una scena del libro Magnason sfoglia con emozione (esattamente come fa anche Werner Herzog nel suo film Dentro l’inferno, dedicato proprio alla furia dei vulcani, tra cultura e scienza).

S’abbuia il sole nel mare affonda la terra scompaiono dal cielo gli astri splendenti sibila il vapore con chi vita alimenta alta gioca la vampa col cielo stesso…

In tutto questo solo ogni tanto Magnason cita i rapporti dell’IPCC, i dati sull’estinzione di massa, l’acidificazione degli oceani, le temperature intollerabili, solo ogni tanto affonda quindi il coltello nel pane della divulgazione più pura. In una maniera strana e un po’ magica, però, questa strategia funziona. Allo stesso modo di come, guardando il cielo di notte, vediamo meglio la luce di alcune stelle solo con la coda dell’occhio e quelle stesse stelle sembrano quasi scomparire, invece, se cerchiamo di fissarle, così le questioni più puramente scientifiche, anche se solo abbozzate, lasciano il segno in questo libro che tutto sommato parla di altro per la maggior parte del tempo. Il risultato è originale e straniante, e sembra essere capace di restituire davvero qualcosa al lettore, una nuova consapevolezza sottopelle del mondo che verrà e una nuova urgenza, quindi, nel cercare di renderlo migliore.

Le immagini nel testo sono tratte dal libro Il tempo e l’acqua di Andri Snær Magnason.