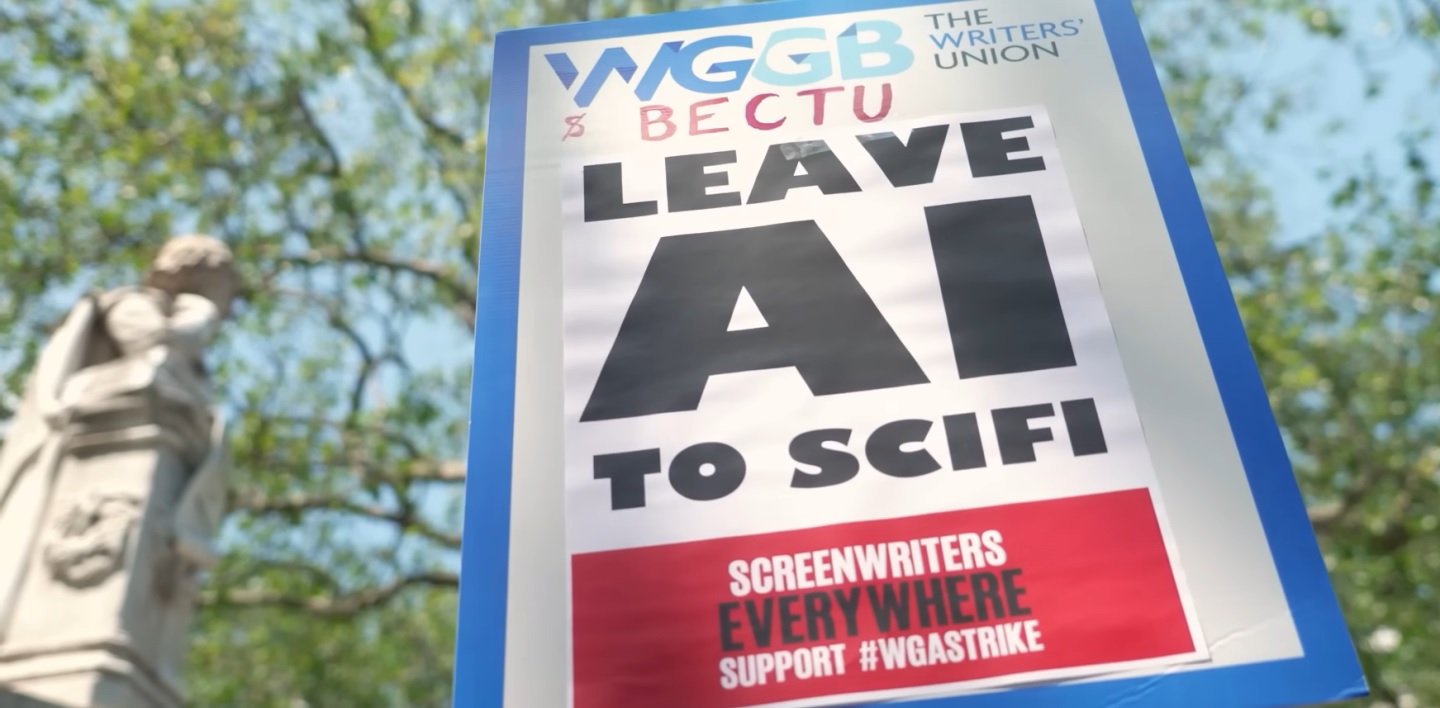

A d Hollywood sceneggiatori e attori erano in sciopero: oltre che per questioni economiche, hanno protestato contro l’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale nel cinema e nelle arti. Ciò che rivendicavano è il ruolo del corpo nel lavoro creativo, un ruolo minacciato dagli algoritmi. Sostituire il corpo, parti del corpo, è infatti il cuore del concetto di intelligenza artificiale. Anzi, come scrive il filosofo Daniel Dennett in Dai Batteri a Bach (2018), è il suo assunto operativo classico:

L’assunto operativo classico dell’intelligenza artificiale è sempre stato che ogni organo vivente è in realtà soltanto un sofisticato dispositivo basato sul carbonio che può essere rimpiazzato, un pezzo alla volta o tutto insieme, da un sostituto non vivente che ha lo stesso profilo di input e output – fa tutte le stesse cose e solo quelle con gli stessi input e nello stesso tempo senza perdite di funzionalità.

Se ogni parte del corpo umano può essere sostituita da un analogo non vivente con almeno pari prestazioni, la parte più interessante – e più difficile – da sostituire è il cervello. Del resto se il cervello è come immagina Dennett un “elaboratore di informazioni”, l’informazione è indifferente alla propria consistenza, “neutrale rispetto al mezzo” che la esprime. Una delle idee popolari nella nostra epoca è che il cervello faccia quello che fa un computer, solo che è costruito di materiale organico. Per esempio Richard Masland, neurobiologo specializzato negli organi della vista, ha pochi dubbi e in Lo sappiamo quando lo vediamo (2021) si fa portavoce della comunità scientifica: “io, come quasi tutti gli scienziati, penso che il cervello sia un computer”.

Una delle idee popolari nella nostra epoca è che il cervello faccia quello che fa un computer, solo che è costruito di materiale organico.

Costruire analogie tecnologiche per spiegare come funziona il cervello non è una novità, ogni epoca ha la sua. Già in Brain Metaphor and Brain Theory (2001) lo scienziato John Daugman elencava ascesa e caduta del repertorio metaforico-tecnologico fino all’attuale “il cervello è un calcolatore”. Abbiamo avuto metafore volatili come soffi vitali, o pneuma. Abbiamo modelli di ingegneria idraulica con pulsioni che spingono per emergere in superficie, verso la coscienza. Abbiamo visto ingranaggi simili a orologi dentro la scatola dei comportamenti. Per quanto suoni nuova, la metafora cervello-computer riecheggia il concetto di anima che governa il corpo, di corpo come strumento. Un’idea che si rafforza grazie a una stabile teoria del valore: ciò che è senza materia vale di più e dunque comanda, le cose con un peso sono derivate, valgono meno e quindi obbediscono. Sebbene estremamente popolare l’analogia cervello-computer, non è tuttavia pacifica. Per Gerald Edelman, anzi, proprio non funziona:

L’analogia tra mente e cervello cade in difetto per molte ragioni. Il cervello si forma secondo princìpi che ne garantiscono la varietà e anche la degenerazione; a differenza di un calcolatore non ha una memoria replicativa; ha una storia ed è guidato da valori; forma categorie in base a criteri interni e a vincoli che agiscono su molte scale diverse, non mediante un programma costruito secondo una sintassi. Il mondo con il quale il cervello interagisce non è univocamente formato da categorie classiche.

Rispetto a quando queste parole venivano stampate – Sulla materia della mente esce nel 1992 – molti progressi sono stati fatti dall’intelligenza artificiale, tuttavia le differenze elencate da Edelman restano. Non esiste lingua computabile in cui tradurre i valori umani: caricare valori umani in un’intelligenza artificiale è un problema, al momento, senza soluzione. Poi c’è l’incontro con il mondo. I cervelli delle persone sono modificati dalle esperienze nel mondo. Le categorie che le persone formano in base all’esperienza individuale sono interne, non ricevute come istruzione o apprese in un addestramento controllato. Non è così facile fare a meno della dimensione organica del cervello e considerarlo un elaboratore di informazioni, indifferente al materiale di cui è fatto, perché essere vivi cambia tutto.

Per quanto suoni nuova, la metafora cervello-computer riecheggia il concetto di anima che governa il corpo.

Maurizio Ferraris risponde così, nella postfazione a Dai Batteri a Bach: essere vivi cambia tutto. Scegliere, con la propria ragione i propri scopi e avere a disposizione un tempo finito per godere delle miserie e delle delizie provocate dalle proprie scelte, cambia tutto. L’informazione, nella sua avventura novecentesca, ha saputo prima divincolarsi dalla materia e poi dal consumo di energia. Questo doppio affrancamento dell’informazione – dalla materia e dall’entropia, smentito dal costo materiale ed energetico delle strutture informatiche – alimenta il sogno di superare i limiti del corpo. Più consideriamo il nostro cervello un elaboratore di informazioni, autosufficiente, più alimentiamo il sogno. Dennett lo riassume così:

L’intervento di Shannon fu astrarre il concetto di informazione separandolo dalla termodinamica, dal concetto di energia (e di materia, […]); l’informazione è informazione che siano coinvolti elettroni, fotoni, segnali di fumo, regioni magnetiche o minuscole cavità in dischi di plastica. Per trasmettere e trasformare l’informazione occorre energia (non si tratta di magia, dopo tutto), però per comprendere l’elaborazione dell’informazione possiamo prescindere da qualsiasi considerazione sull’energia.

Superare i limiti del corpo grazie alla tecnologia è un desiderio dalle molte forme. “I viaggi nello spazio sono una sfida per l’umanità, non solo tecnologica ma anche spirituale; una sfida che chiede alle persone di farsi carico della loro stessa evoluzione biologica”. La prima volta del termine cyborg è in un articolo che inizia così. L’hanno scritto Manfred Clynes e Nathan Kline nel 1960, ed esce sulla rivista Astronautics. La regolazione omeostatica, come un organismo che riesce a adattarsi alle condizioni ambientali restando vivo, è una delle cose che il corpo è in grado di fare grazie alla sua intelligenza non consapevole. Questa capacità regolativa è una delle caratteristiche fondamentali dell’evoluzione. La teoria di Darwin ha mostrato un sistema che si evolve “dal basso”, grazie a quella che Dennett chiama la “competenza senza comprensione” della selezione naturale. Clynes e Kline propongono di chiamare cyborg l’integrazione di strumenti esterni al corpo, apparati tecnologici, che contribuiscono alla regolazione delle funzioni vitali umane per sopravvivere in ambienti inospitali, come lo spazio extra terrestre.

Caricare valori umani in un’intelligenza artificiale è un problema, al momento, senza soluzione.

Da allora il termine cyborg ha avuto enorme fortuna e indica generalmente l’integrazione della macchina nel corpo umano. Superare i limiti del corpo con la tecnologia non è una strategia per la sopravvivenza su Marte, ma per superare i limiti biologici qui, sulla Terra. I teorici del transumanesimo spingono l’analogia tra cervello e computer fino a considerare l’idea del caricamento di un cervello su un nuovo corpo, in attesa delle scoperte che arrestino l’invecchiamento delle cellule. Un’idea che ha senso solo considerando il cervello come depositario dell’essenza vitale e il corpo come un apparato strumentale, intercambiabile. In Essere una macchina (2018) lo scrittore Mike O’Connell passa in rassegna una memorabile galleria di personaggi legati al concetto di cyborg e al transumanesimo, al superamento del corpo grazie alla tecnologia. Tra loro spicca Peter Thiel:

Nella prefazione a un libro del 2013 sulla scienza dell’allungamento della vita, Peter Thiel scriveva che la distinzione fondamentale tra scienze informatiche e scienze biologiche – secondo cui ‘i computer hanno a che fare con i bit e con processi reversibili’, mentre ‘la biologia ha a che fare con la materia e con processi apparentemente irreversibili’ – è sul punto di dissolversi; la potenza di calcolo, sosteneva Thiel, investirà in misura crescente il campo della biologia, permettendoci di ‘rimediare a tutte le sofferenze umane così come rimuoviamo un bug da un programma informatico’. ‘Diversamente da quel che accade nel mondo della materia’, proseguiva Thiel, ‘nel mondo dei bit la freccia del tempo può volgersi all’indietro. Alla fine la morte smetterà di essere un mistero, e diventerà un problema risolvibile’.

La freccia del tempo all’indietro, ovvero come il controllo dell’informazione può sconfiggere l’inesorabile consumo di energia e la morte. Le idee di Thiel non sono solo idee: nella sua carriera Thiel ha reso possibile PayPal, Facebook e la presidenza Trump. Forse anche per questo, per la sua influenza, Thiel è diventato una figura esemplare. Ne L’invenzione dei corpi (2021), romanzo di Pierre Ducrozet, Thiel è trasformato in Parker Hayes, un personaggio che offre un milione di dollari a un programmatore informatico per trapiantargli il fegato clonato con le sue cellule. Come nella sintesi di Dennett, l’intelligenza artificiale è la capacità di replicare e sostituire l’umano, anche un pezzo alla volta. Nuovi corpi per vecchi cervelli. Un altro personaggio del romanzo di Ducrozet è Werner Fehrenbach, colui che nella finzione romanzesca ha inventato Internet, di cui scrive un toccante manifesto:

In questo spazio ognuno potrà assumere nuove identità.

In questo spazio sarà libero.

Il codice informatico ci rende liberi. Il codice è diventare altro da sé e al contempo diventare sé stessi. Programmare la propria esistenza per diventare grazie a questa maschera ciò che potenzialmente siamo.

Il nostro mondo sarà dappertutto e da nessuna parte.

Chiunque potrà esprimere le proprie idee e le proprie convinzioni senza essere perseguitato.

Dal momento in cui sfuggiamo i nostri corpi, nessuno può niente contro di noi.

Le consuete nozioni di proprietà, di movimento, d’identità saranno interamente reinventate.

Sarà lo spazio della conoscenza e della libertà assoluta che abbiamo sempre sognato.

Sono parole che riecheggiano l’utopia di libertà degli esordi di Internet, la Rete, l’ibrido cyberspazio. Se cyborg nasce con la sfida biologica allo spazio extraterrestre, la parola cyberspazio compare per la prima volta nel racconto La notte che bruciammo Chrome (1982) di William Gibson, a indicare il luogo dell’interazione immersiva tra macchine e persone. Gibson usa l’aggettivo: bodyless, senza corpo, per collocare il suo personaggio nel cyberspazio. “Forse tutta la tecnologia può essere vista come una strategia per disincarnarsi”, scrive Mark O’Connell.

L’informazione, nella sua avventura novecentesca, ha saputo prima divincolarsi dalla materia e poi dal consumo di energia.

Eppure resta una domanda: cosa perdiamo se perdiamo il corpo? Che ne è di noi se togliamo la parte di competenza senza comprensione alla nostra intelligenza cosciente? “Qualsiasi teoria si appoggi esclusivamente sul sistema nervoso per spiegare le menti e la coscienza è destinata al fallimento. Purtroppo questo è il caso della maggior parte delle teorie odierne”, scrive il neuroscienziato Antonio Damasio, in Sentire e conoscere (2022). “Se da un lato è vero che la coscienza così come la conosciamo, emerge appieno solo in organismi dotati di un sistema nervoso, dall’altro è vero anche che essa necessita di abbondanti interazioni tra la parte centrale di questi sistemi – il cervello in senso stretto – e varie parti del corpo non nervose”.

Senza il corpo sembra difficile che possa esserci la coscienza, o anche semplicemente il gusto. Siamo abituati a pensare agli algoritmi come a complicate astrazioni matematiche, in realtà anche la ricetta delle lasagne al forno è un algoritmo. Caricare il contenuto del proprio cervello, la propria mente, su un dispositivo elettronico, “in assenza di un cervello vivo in un organismo vivo” come scrive Damasio, significa trasferire un semplice elenco di istruzioni. Ripetere la ricetta delle lasagne senza mangiarla mai.

Dicevamo che per fare una coscienza ci vuole un corpo, non basta un cervello e un sistema nervoso. Dicevamo che per avere un’esperienza bisogna stare al mondo, cavarsela da soli, cercare di uscirne bene, come si può, il che non è la stessa cosa che ricevere una lista di istruzioni o procedere a un apprendimento infinito sulla base di dati e elaborazione computazionale. Nel 1978 Dennett scriveva che la velocità di calcolo delle macchine ci distrae dal fatto che i computer sono “in linea di principio, irrilevanti” e che i programmi dell’intelligenza artificiale sono “esperimenti ideali retti da protesi elettroniche”: le macchine che calcolano, appunto.

Quarant’anni dopo lo stesso Dennett mette Alan Turing accanto a Charles Darwin: entrambi hanno scoperto un’intelligenza non cosciente in grado di fare grandi cose – l’evoluzione naturale uno, il computer l’altro. La macchina computatrice che fa da modello ai calcolatori digitali è la macchina di Turing, il quale però non inventa l’hardware, ma la lingua del computer. Un alfabeto che sa muoversi su un nastro ipoteticamente infinito e scomporre in operazioni elementari qualsiasi funzione computabile.

Cosa perdiamo se perdiamo il corpo? Che ne è di noi se togliamo la parte di competenza senza comprensione alla nostra intelligenza cosciente?

Nella lingua del codice i computer funzionano, scriveva Dennett in Brainstorms (1978), da “protesi regolatrici” dei nostri esperimenti mentali. Ci possono dire cioè se corrompiamo o no un esperimento mentale con i nostri desideri, cosa molto comune. La lingua del computer è “un linguaggio tecnico capace di disciplinare la nostra immaginazione”. Questa regolazione, prosegue Dennett, può essere tanto un male quanto un bene, perché il linguaggio tecnico può paralizzare l’immaginazione, nel tentativo di disciplinarla. Quando ci sembra che i computer pensino, come facciamo noi, ci dimentichiamo che la loro esperienza si basa su un nastro magnetico infinito dove scorrono i dati che elabora. Il mondo, il mondo a partire dal quale noi creiamo categorie e valori, in un tempo finito, “non è un nastro magnetico”, puntualizzava Edelman.

Se la lingua del computer è una lingua tecnica che disciplina la nostra immaginazione, esiste una lingua che ci ricorda cos’è un’esperienza. È la lingua che nel 1929 Viktor Šklovskij chiamava in L’arte come procedimento “poetica”, ed eccoci tornati agli scrittori. In un film o in un libro troviamo pezzi di mondo che ci sono familiari, l’abitudine vela lo sguardo e non ci accorgiamo degli oggetti consueti. Nelle parole dello scrittore scopriamo come nuova una cosa abituale, la vediamo di nuovo una prima volta. Il racconto, la condivisione di esperienza, ci ricorda l’unicità della percezione. Ci fa riconoscere come condivisa un’esperienza che abbiamo in comune con i personaggi, anche se quei personaggi non hanno mai avuto un corpo fisico.

I personaggi no, ma chi li ha immaginati sì: per fare esperienza del mondo, occorre un corpo. Per provare sensazioni, che si ramificano in emozioni e si strutturano in sentimenti, occorre un corpo. Specifico, non intercambiabile. L’esperienza, a differenza dell’informazione, non è immateriale, a differenza dei processi informatici non è reversibile. Chi non vorrebbe poter tornare indietro e rivedere certe decisioni che ci hanno fatto soffrire. Chi non vorrebbe superare i limiti del proprio corpo o cambiarlo lasciando indietro quello che non ci piace. Forse l’enfasi sul cervello che come un computer elabora informazioni nasconde questi desideri, più che disciplinarli. Invece è dai processi di un corpo organico che hanno origine le emozioni e i sentimenti che – osserva Damasio – fanno da regolatori al nostro abitare il mondo.

Una buona polemica non è contro l’intelligenza artificiale in sé, ma contro l’artificio di fingersi umana. Quando interagiamo con le macchine dovremmo sapere che interagiamo con le macchine. Dovremmo essere informati se un’opera è scritta e interpretata da una macchina. In un film, quando il criminale dice al complice “sbarazzati del corpo!”, è meglio per noi sapere se si tratta di una scelta umana di sceneggiatura, oppure del calcolo statistico di un software. Nel secondo caso, si potrebbe mettere un avvertimento: “in queste righe non scorre sangue”.