D eepDream è uno dei primi software di intelligenza artificiale progettato a scopi artistici. È una rete neurale convoluzionale, una struttura digitale, cioè, ispirata al cervello umano. È stata sviluppata nel 2014 da Google, ed è in grado di elaborare le immagini che le vengono date in pasto e ricrearle con uno stile che a noi esseri umani appare allucinato, lisergico, onirico, surreale. Come scrive l’artista e ricercatrice britannica Anna Ridler, DeepDream “trasforma l’immagine al fine di ottimizzare ciò che vede in essa, ossia di ridurre le differenze (o, se vogliamo, di accrescere la similitudine) tra ciò che esiste e ciò che percepisce”. DeepDream rielabora le immagini cercando al loro interno forme già note e mettendole in risalto: per esempio, “vede” dei pesci in un’immagine in cui di pesci non ce ne sono e forza ad “accrescere la similitudine” tra ciò che è realmente presente nell’immagine e ciò che invece l’algoritmo vuole vederci.

Vi ricorda qualcosa? La capacità dell’intelligenza artificiale (IA) di “accrescere la similitudine” è l’equivalente digitale della pareidolia – dal greco èidōlon (“immagine”) e parà (“vicino”) –, l’illusione che porta l’essere umano a ricondurre a forme note ciò che invece ha una forma casuale. La pareidolia opera ogni volta che riconosciamo immagini di qualunque tipo nelle nuvole, che individuiamo un volto nei segni del legno o un animale nelle macchie di umidità sul muro. È quella che Walter Benjamin, come ricorda ancora Anna Ridler, considera la nostra facoltà mimetica: la capacità dell’uomo di “riprodurre e riconoscere la similitudine”.

È una facoltà immaginativa particolarmente sviluppata nei bambini, che la perfezionano tramite il gioco: da qui la celebre osservazione di Picasso secondo cui “ogni bambino è un artista”. Ma allora anche le intelligenze artificiali sono diventate delle artiste? È una banalizzazione, ovviamente: il tema è complesso, ed è oggetto di un’animata discussione da quando, limitandoci solo ai tempi più recenti, l’opera intitolata Ritratto di Edmond de Belamy è stata venduta nel 2018 a un’asta di Christie’s per 432.500 dollari. Il quadro raffigura un gentiluomo ottocentesco, forse un uomo di chiesa. A distinguere quest’opera da un ritratto classico è la mancanza di buona parte dei tratti del volto, che conferisce al dipinto uno stile più contemporaneo, e vagamente inquietante. Quest’opera non è stata però dipinta da un essere umano con tela e pennello ma, appunto, da un’intelligenza artificiale – che ha apposto come firma la parte iniziale del codice del suo algoritmo – addestrata dal team artistico noto come Obvious.

Il software impiegato da Obvious (sui cui limiti torneremo più avanti) non è però il classico algoritmo di deep learning, l’ormai noto sistema statistico di intelligenza artificiale che consente ai software di portare a termine compiti specifici in maniera autonoma. È una GAN, generative adversarial network, uno degli strumenti più interessanti e ricchi di potenzialità sviluppati in tempi recenti in questo campo. Parlare di “algoritmo” sarebbe scorretto, in questo caso, perché all’interno di una GAN vengono utilizzati due sistemi di deep learning in competizione tra loro. Nel caso delle GAN incaricate di creare immagini artistiche, il primo algoritmo, chiamato generatore, sfrutta il database con cui è stato addestrato per creare delle immagini originali. Il secondo, chiamato discriminatore, deve determinare se i risultati che gli vengono sottoposti sono stati creati dal primo algoritmo o se sono invece parte del database. Più è accurato il lavoro del generatore, maggiori sono le possibilità di ingannare il discriminatore. Immaginatevi qualcosa di simile alla sfida tra un falsario e un critico d’arte.

Le GAN, secondo Ridler, mirano quindi “a ridurre al minimo le differenze (il che, ancora una volta, presuppone l’accrescimento della similitudine) tra un output generato e ciò che viene presentato come immagine reale; una delle reti genera degli output che sembrano appartenere all’insieme di dati utilizzati per l’addestramento, mentre l’altra valuta il successo ottenuto dalla prima in tale operazione”.

La creatività dell’algoritmo

L’applicazione delle GAN fino a oggi più nota non ha però quasi nulla a che fare con l’arte. Sono i deepfake: video e foto in cui il volto di una persona nota viene sovrapposto in maniera quasi indistinguibile al corpo di un’altra – riproducendo anche labiale e voce – e impiegati per ora soprattutto per creare video virali con false dichiarazioni di politici come Obama, Putin e altri, oppure nell’industria pornografica per dare il volto di qualche celebrità al corpo di un attore o attrice. Un’altra ormai celebre applicazione è quella delle “persone che non esistono”, in cui un sistema di GAN crea immagini di volti perfettamente verosimili ma in realtà inventati dal nulla. Ne esistono di simili per gatti, annunci di case e addirittura per “meme che non esistono”. Il concetto di partenza è sempre lo stesso: il generatore deve creare degli output che per il discriminatore siano indistinguibili dall’input di partenza, spronandolo così a migliorare.

“Nell’ambito della comunità artistica”, scrive Ridler, “numerosi artisti (…) hanno tratto vantaggio non dall’efficacia delle GAN nel generare immagini perfettamente realistiche, bensì dalla loro capacità di esplorare le aree di ‘spazio latente’, in cui prendono forma immagini strane e surreali”. Ma perché tutte le opere d’arte create con la GAN sono contraddistinte da questo stile onirico? “Probabilmente avviene anche perché i software di intelligenza artificiale devono passare attraverso un processo di apprendimento per imparare a vedere le cose e riconoscerle”, spiega Valentina Tanni, storica dell’arte e autrice di Memestetica (Nero edizioni). “Nella fase di apprendimento, la macchina non è in grado di capire con precisione la forma e il significato di ciò che vede e di conseguenza tende a produrre cose che solo in parte somigliano alla realtà e che vengono però create prima di avere di essa una comprensione sufficiente. Assomigliano quindi alla realtà, ma non rappresentano la realtà. Che, se vogliamo, può anche essere una definizione dei sogni”.

Un’esplorazione creativa, quindi, all’interno della quale il database utilizzato per addestrare la GAN ha un ruolo cruciale. Più è vasto e vario, maggiore sarà lo spazio creativo lasciato alla IA, più è ridotto e omogeneo, minore sarà l’autonomia dell’intelligenza artificiale. Quest’ultimo è il caso del Ritratto di Edmond Belamy che, in seguito all’asta di Christie’s, ha attirato l’attenzione dei media sulle potenzialità della GAN, scatenando subito discussioni sulla nascita dell’arte dell’intelligenza artificiale. Definire così questo ritratto sarebbe senza dubbio un’esagerazione: a guardare bene, il lavoro prodotto dalla rete neurale è stato infatti quasi integralmente determinato dal collettivo di artisti umani che ha lavorato a quest’opera e che ha lasciato scarsissima autonomia all’algoritmo. Per la precisione, la GAN ha ricevuto un database di 14mila immagini (un numero esiguo, per gli standard delle reti neurali) fortemente omogenee tra loro affinché producesse proprio il risultato che il collettivo Obvious desiderava. Che l’output dell’algoritmo – addestrato solo con ritratti ottocenteschi – fosse l’immagine di un gentiluomo di quel periodo non è il risultato di un lavoro creativo e almeno parzialmente autonomo: è invece l’esito scontato di un database per nulla vario. Sarebbe come dare in pasto a una IA tutti i quadri del periodo cubista di Picasso e poi stupirsi perché l’immagine creata – rielaborando i tratti comuni di ogni opera – ricorda un Picasso del periodo cubista: più che di arte, si potrebbe al massimo parlare di una grossolana imitazione.

“L’elevata quotazione del Ritratto di Edmond de Belamy è legata esclusivamente alla novità e alla furbizia dell’operazione”, racconta a Il Tascabile Marian Mazzone, docente dell’Art & Artificial Intelligence Lab della Rutgers University e tra le autrici del volume Arte e Intelligenza Artificiale (Jaca Book). “Tutte le persone che si occupano di arte computazionale giudicano quel lavoro poco interessante: il dataset era troppo ristretto e altrettanto era limitata l’idea di che cosa ne sarebbe venuto fuori. È troppo facile fornire al sistema dei ritratti di un certo tipo e poi avere come risultato qualcosa di praticamente identico. Al limite è servito a dimostrare che le persone di Christie’s non conoscono questo mondo”.

All’altro estremo dello spettro dell’arte dell’intelligenza artificiale si colloca invece un artista come Mario Klingemann, autore di svariate opere create con la GAN tra cui la nota Memories of Passerby I: una console di legno realizzata a mano al cui interno si trova il cervello dell’intelligenza artificiale che crea, in continuazione e in tempo reale, volti maschili e femminili sempre nuovi e in costante mutazione, riprodotti su due schermi. Klingemann non solo sperimenta con più coraggio le applicazioni della GAN in campo artistico, ma utilizza per l’addestramento un database molto più variegato, introducendo così una significativa imprevedibilità nel processo generativo.

Strumento o artista?

Questo significa che, teoricamente, fornire a una GAN un database contenente tutta l’arte visiva mai creata le consentirebbe di produrre opere veramente originali e considerabili in tutto e per tutto arte creata da un’intelligenza artificiale? “La risposta è no”, replica Marian Mazzone, “perché l’essere umano avrebbe comunque scritto l’algoritmo, avrebbe impostato certi parametri e fatto certe scelte legate anche a che cosa si ritiene o meno essere arte. Siamo noi che chiediamo al computer di produrre arte simile a quella fatta dall’essere umano: non lo stiamo lasciando a briglie sciolte; anche perché, al momento, è impossibile. E questo pone dei rigidi confini a ciò che la macchina può fare”.

Ma allora, in quali casi si può considerare l’intelligenza artificiale la vera autrice delle sue opere? “Diciamo che, in alcune situazioni, quella tra essere umano e macchina può essere un’autentica collaborazione”, precisa Mazzone. “Dipende anche da quale artista (umano) si prende in considerazione: alcuni lavorano molto attivamente con gli algoritmi dell’IA e in questi casi la loro si può considerare una collaborazione: c’è una comprensione delle capacità della macchina e di cosa sta facendo, c’è l’idea di come si vuole interagire e c’è l’interesse a creare qualcosa tramite l’interazione con l’algoritmo”. Altri invece usano l’intelligenza artificiale come un semplice strumento: ho dei dati, li metto in questo algoritmo che li modifica e ciò che ne esce è il mio lavoro. “Non è molto diverso da stampare qualcosa sapendo che la tecnologia contribuirà comunque a dare forma a ciò che si vuole creare, senza una consapevolezza delle meccaniche al lavoro. In questo senso, l’algoritmo è solo uno strumento: non lo stai manipolando per sfruttare il suo potenziale, lo usi solo come passaggio di un processo in cui sai già dove vuoi arrivare”.

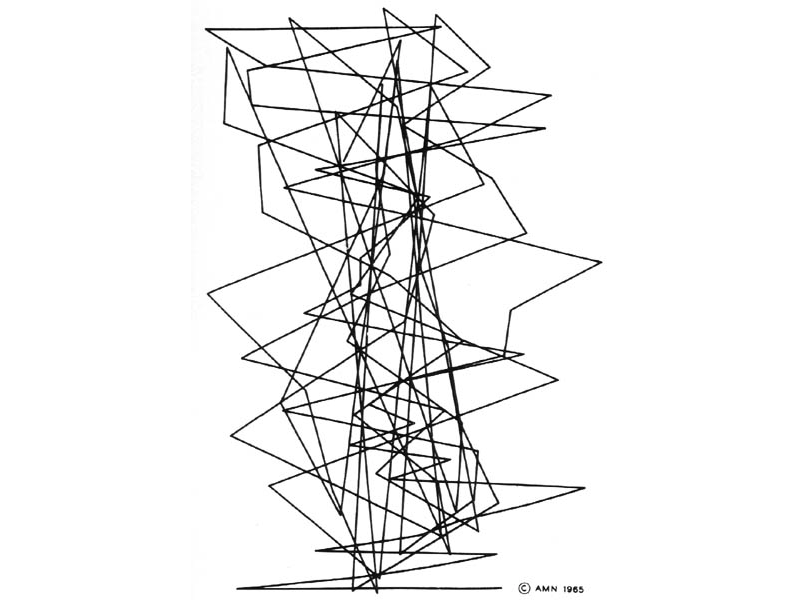

Non solo: il tema dell’autonomia creativa della macchina è molto meno nuovo di quanto si potrebbe pensare: “Oggi si parla sempre dell’arte dell’intelligenza artificiale e in particolare della GAN”, prosegue Valentina Tanni, “ma in verità questi temi furono affrontati già negli anni Sessanta da Michael Noll, che nei Bell Labs fu tra i primissimi a usare calcolatori per produrre immagini, che all’epoca era un’idea bizzarra visto che non c’erano nemmeno gli schermi ed era necessario stampare il lavoro. Già lui si era comunque posto il problema della creatività della macchina e del bilanciamento tra controllo e caso. Nella prima opera da lui creata con il computer – delle linee che uniscono dei punti – Noll inserì nel software un fattore random, lasciando alla macchina una certa libertà di scelta su quali punti unire prima degli altri. C’era già quindi questa idea di delegare una parte di volontà, diciamo così, alla macchina”.

Lo stesso Mario Klingemann, pur riconoscendo alla macchina un certo grado di creatività, non le attribuisce però una agency. Klingemann afferma infatti di essere lui stesso a “controllare il processo artistico in modo indiretto, addestrando il modello su insiemi di dati selezionati e sugli iper-parametri del modello, e infine operando una selezione, scegliendo tra le migliaia di varianti (…) quella che più mi parla”. Potrà avere maggiore o minore autonomia, ma sempre uno strumento rimane.

La visione dell’IA come puro strumento sembra per ora essere quella più popolare, abbracciata tra gli altri anche dal filosofo Sean Dorrance Kelly, che sulla MIT Tech Review ha scritto: “Non si può negare che un artista creativo usi qualunque strumento a sua disposizione e che questo strumento dia forma all’arte creata. La tromba ha aiutato Davis e Coleman a realizzare la loro creatività, ma la tromba non è, di per sé, creativa. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono più simili a strumenti musicali di quanto non lo siano alle persone”. Il problema, verrebbe da dire, è che la tromba non ha alcun grado di autonomia artistica, laddove invece gli algoritmi di GAN impiegati per la creazione di immagini possono avere una notevole libertà d’azione. Sean Dorrance Kelly nega però la validità di questa obiezione: “Se creiamo un algoritmo che modifica le sue stesse regole compositive, potremmo facilmente produrre una macchina in grado di creare musica tanto diversa da quella che oggi consideriamo buona musica quanto lo è stata quella di Arnold Schoenberg”, compositore di rottura per antonomasia. Ma è qui che le cose si fanno complicate. “Consideriamo Schoenberg come un innovatore creativo non solo perché è riuscito a creare un nuovo modo di comporre musica, ma perché le persone hanno potuto trovare in ciò una visione di come il mondo avrebbe dovuto essere. La visione di Schoenberg trasmetteva il pulito ed efficiente minimalismo della modernità”.

Una macchina in grado di produrre musica o immagini, essendo completamente estranea alle dinamiche del mondo, non può creare opere relazionabili ai cambiamenti sociali: “Non sto sostenendo che, affinché il lavoro dell’artista raggiunga gli standard del genio, la sua reazione alle svolte sociali debba essere conscia. Sto invece sostenendo che siamo noi a doverlo poter interpretare in questo modo”. Siamo noi che capiamo come una certa evoluzione artistica si pone sempre e inevitabilmente in relazione con i cambiamenti storici e sociali: qualcosa che non potremmo invece fare con una macchina e che – proprio per questo – non possiamo quindi considerare creativa come l’uomo.

È vera arte?

Il dubbio che rimane è che inquadrare le cose come fa Sean Dorrance Kelly significhi alzare l’asticella troppo in alto. Non tutta la creatività dev’essere epocale per essere riconosciuta come tale. Non tutta l’arte ci racconta qualcosa dell’evoluzione del mondo e della società. Un’esperta di intelligenza artificiale e di scienze cognitive come Margaret Boden definisce la creatività come “la capacità di creare idee nuove e dotate di valore”. Attenzione, aggiunge, le idee creative non sono tutte uguali e anzi si dividono in due categorie. Ci sono, nella sua interpretazione, le idee creative P (psicologiche) e quelle H (historical, storiche). Le prime sono nuove per l’individuo stesso, ma non per tutti gli altri; le seconde sono nuove per tutti. In qualunque momento, spiega Boden, la maggior parte della creatività si colloca al livello P, ed è assai raro incontrare qualcosa che invece si collochi al livello H. Potremmo definire l’arte creata dall’intelligenza artificiale, essendo direttamente basata su dati del passato, come creatività di livello P; mentre quella a cui fa riferimento Kelly, tirando in ballo Schoenberg, è l’arte di totale rottura: di livello H.

Si può essere artisti senza essere Schoenberg. Si può essere artisti anche senza essere geni rivoluzionari. Secondo Colin Martindale, psicologo che per decenni ha studiato i processi creativi, gli artisti umani (o almeno la maggior parte di essi) assimilano le opere d’arte precedenti, si esercitano negli stili dominanti e poi rompono con la tradizione per dare vita a nuovi stili e nuove opere. Allo stesso modo, si potrebbe dire, una GAN assimila database di centinaia di migliaia di opere d’arte per poi creare qualcosa di originale con un’autonomia più o meno elevata.

Si può quindi affermare che, seppur con esiti non rivoluzionari, quella dell’intelligenza artificiale sia comunque vera arte? “A mio parere sì, quella delle intelligenze artificiali è davvero arte, anche se magari, per ora, di livello mediocre. D’altra parte, il mondo è pieno di arte umana di livello mediocre”, conclude Mazzone. “Inoltre, è arte anche perché – come ci insegna Duchamp – viene esposta nei musei e venduta all’asta: questo le conferisce legittimità e significa che il pubblico umano la sta accettando come tale”.

Gary Kasparov – dopo essere stato sconfitto a scacchi nella storica sfida contro Deep Blue – sviluppò una nuova forma di scacchi: gli “scacchi avanzati” giocati da esseri umani assistiti dai computer (i cosiddetti centauri). La combinazione uomo-macchina, negli scacchi, è in grado non solo di battere ogni altro essere umano (persino se di livello scacchistico molto superiore), ma anche di sconfiggere regolarmente ogni computer.

Forse qualcosa di simile sta succedendo nel mondo dell’arte. A differenza di quanto avviene con un semplice strumento, l’intelligenza artificiale collabora con l’artista umano, instaura una vera e propria partnership, possiede un certo grado di autonomia ed è in grado di creare in maniera almeno parzialmente indipendente. Forse non è importante sapere se i computer sono veramente degli artisti o se riusciranno un giorno a dare autonomamente vita a forme d’arte radicalmente nuove. Semmai sarà interessante scoprire un’altra cosa: la prossima radicale innovazione nel mondo dell’arte avverrà grazie alla collaborazione tra artisti umani e intelligenze artificiali, grazie ai centauri dell’arte? “Non è detto. Se ci pensiamo, l’arte e tutte le attività umane sono da sempre legate all’utilizzo di strumentazioni tecniche”, conclude Valentina Tanni. “Nel caso dei computer fa più impressione perché simula una forma di volontà, ma in realtà di tratta sempre del rapporto tra arte e tecnica. Sicuramente è un campo di sperimentazione promettente, ma non penso che debba necessariamente essere il futuro dell’arte. Il futuro sta in molti posti diversi, quello legato all’intelligenza artificiale è solo uno dei tanti”.