P rovate a indovinare quale è stata la pestilenza che ha flagellato di più l’umanità. Qualcuno ricorderà subito la famosa Morte nera del Trecento, che in cinque anni, tra il 1347 e il 1352, stravolse la storia europea, riducendo di un terzo la popolazione del Vecchio continente. A qualcun altro verrà in mente la più recente tragedia dell’AIDS, prontamente ribattezzata “la peste del secolo”, che dall’inizio degli anni Ottanta si diffuse a macchia d’olio in tutto il mondo, sconvolgendo gli stili di vita occidentali e falcidiando in alcuni Paesi africani intere generazioni. Pochi penseranno invece alla cosiddetta Spagnola del 1918, la pandemia influenzale di cui ricorre quest’anno il centenario, che forse si sarebbe meritata più propriamente l’epiteto attribuito all’immunodeficienza acquisita provocata dall’HIV.

La giornalista scientifica britannica Laura Spinney, con un’espressione tipica dell’inglese, ma facilmente comprensibile anche in italiano, definisce la pandemia del 1918 “l’elefante nella stanza”: un evento enorme, ingombrante, se vogliamo, di cui però nessuno pare voglia parlare. Lo fa nel suo bel libro edito in Italia nel 2017 da Marsilio “1918. L’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il mondo”, che tuttavia nella traduzione del titolo in italiano finisce col mettersi nella stessa linea, attenuando il carico drammatico dell’originale “Pale rider”, “Il cavaliere pallido”, che fa esplicito riferimento al quarto cavaliere dell’Apocalisse, simbolo della morte.

La definizione non è esagerata, e ogni tentativo di ridimensionarne la gravità è una sorta di condanna. La pandemia del 1918 spazzò davvero il pianeta come una piaga biblica. Nel giro di pochi mesi, infatti, la Grande Influenza provocò molte più vittime di tutte le altre malattie virali o batteriche che nella storia si sono abbattute sull’umanità. Si parla di un numero di morti difficile da calcolare con certezza, dal momento che il virus raggiunse il cuore dell’Africa, le isole del Pacifico e le lande più desolate dell’Alaska, in un’epoca in cui la denuncia dei casi non era ancora obbligatoria nemmeno nei Paesi più avanzati. Se ne vedono però i segni in un altissimo picco della mortalità concentrato soprattutto nell’autunno del 1918, una brusca variazione verso l’alto anche rispetto all’effetto della Prima guerra mondiale che già da diversi anni mieteva le sue vittime. Si parla di 50, forse 100 milioni di morti, per lo più nel giro di poche settimane, in ogni parte del mondo. Più di quelli causati da una Guerra che per la sua estensione e letalità prese l’appellativo di “Grande”, a segnare una differenza rispetto ai conflitti del passato.

La pandemia sarebbe dovuta essere un evento altrettanto, se non più memorabile, si direbbe. Una catastrofe che si sarebbe dovuta imprimere nella memoria di tutta l’umanità. Invece è stata subito dimenticata, quasi rimossa. Capire come e perché questo sia accaduto ci può aiutare a interpretare meglio i fenomeni dell’informazione di oggi, e delle sue distorsioni (a partire dalla questione delle fake news), la nostra percezione del rischio, spesso alterata rispetto alla realtà, i pericoli costituiti ancora oggi dalle malattie infettive, l’impatto che il modo di raccontarle può avere sulla loro diffusione.

Oblio

Tolto forse un famoso quadro di Egon Schiele, il pittore che, prima di soccombervi a sua volta, l’ha rappresentata nelle fattezze sofferenti della moglie Edith, incinta, che ne morì, l’arte ha completamente ignorato questa tragedia. Questione di prospettiva, si dice. I fenomeni si osservano meglio a distanza. Eppure la peste del Trecento lasciò il segno subito, nel contemporaneo Decamerone di Boccaccio e poi nei secoli successivi in Shakespeare e Manzoni, rappresentata in centinaia di quadri e Danze macabre in tutta Europa. I libri di storia ne sottolineano l’impatto sulla politica, la società, l’economia. Nella storia medievale segna una cesura, tra un prima e un dopo.

La Grande influenza, invece, è stata come oscurata. I primi libri che hanno cominciato a parlarne sono usciti a distanza di decenni, verso la fine del secolo scorso e poi in prossimità dell’anniversario che ricorre in questi mesi. Si tratta per lo più di saggi scritti da storici della medicina o di resoconti da parte di giornalisti scientifici, soprattutto in ambito anglosassone. Riccardo Chiaberge, nel 2016, per UTET, ne ha raccontato alcune storie (1918. La grande epidemia. Quindici storie della febbre spagnola). È strano. Un evento così sconvolgente, famiglie e città falcidiate nel giro di poche settimane e nemmeno una traccia di rilievo nella narrativa, nella poesia, nella memoria collettiva. Un’epidemia dimenticata, è stata chiamata. Perfino Albert Camus, che scrisse La peste dopo la fine della Seconda guerra mondiale, andò a ripescare una antica malattia ormai quasi sparita, ma sempre carica di forte significato simbolico, ignorando il flagello che si era abbattuto sul mondo pochi decenni prima. Come dargli torto? Se avesse ambientato a quell’epoca il suo romanzo, chiamandolo L’influenza, probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto.

Questa malattia, infatti, sebbene abbia fatto globalmente molte più vittime della temutissima peste, sembra essere condannata a un’eterna sottovalutazione. L’aggettivo che più le si addice sembra “banale”. Attribuita agli influssi degli astri (da qui l’origine cinquecentesca del suo nome) e poi agli effetti del freddo (un tipico “malanno di stagione”), l’influenza paga il prezzo di un’eccessiva familiarità, anche quando si presenta con intenzioni tutt’altro che benevole. Ce lo spiegano gli esperti di percezione e comunicazione del rischio: più siamo abituati ad averci a che fare, meno un potenziale pericolo ci spaventa. L’influenza arriva tutti gli anni, nella stragrande maggioranza dei casi passa da sola, si accompagna a immagini di coccole domestiche, bevande calde, riposo forzato. Niente a che vedere con le proiezioni di spaventose epidemie di origine esotica, come quella provocata dal virus di ebola. Se è influenza, non può far paura. Se uccide, non può essere influenza. E infatti su quella del 1918 si affollarono le ipotesi, le teorie, i nomi. Chiamarla “influenza” sembrava poco.

Nel tranello della banalizzazione è cascata anche la comunicazione istituzionale italiana durante l’ultima pandemia, quella impropriamente nota come la “suina”. La comparsa di questo nuovo virus nella primavera del 2009 aveva allarmato le autorità sanitarie internazionali: le notizie provenienti dal Messico, dove erano stati segnalati centinaia di ricoveri per una polmonite atipica con una letalità sospetta, ricordavano i rapporti del 1918. Anche l’agente responsabile dell’epidemia mostrava inquietanti somiglianze con quello responsabile della vecchia tragedia, che se era poco conosciuta dal grande pubblico, era invece ben presente agli esperti. Quando il virus fu isolato, i virologi rabbrividirono: era di tipo A-H1N1, come quello del 1918 ritrovato alla fine del Novecento nei resti congelati di una vittima tra i ghiacci dell’Alaska. Anche questo emergeva “fuori stagione”, in primavera, come quello del 1918 che, dopo un primo esordio primaverile, si era ripresentato con una seconda ondata in autunno, con una virulenza molto maggiore. Come prevedere se sarebbe accaduto di nuovo? Mentre il nuovo virus si diffondeva di continente in continente, Margaret Chan, allora a capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, dichiarò che era in atto una pandemia, che si presentava “di moderata gravità” ma che andava monitorata perché non prevedibile nella sua evoluzione. Rispetto alla pandemia del secolo scorso c’era la possibilità di avere un vaccino. Bisognava mettersi al lavoro per produrlo al più presto.

A una prima fase di allarme, seguì però, in Italia, il ridimensionamento. “L’influenza A è una normale influenza”, ripeteva alla tv nello spot del Ministero un petulante Topo Gigio, sminuendo di fatto l’importanza della vaccinazione che nel frattempo si stava rendendo disponibile e che il Ministero stesso cercava di promuovere. Si ottenne così l’effetto di etichettare come poco rilevante l’influenza anche per le stagioni successive. L’andamento apparentemente mite (ma qui si aprirebbe un altro lungo capitolo) della pandemia smentì le paure iniziali, dando una poderosa spallata all’autorevolezza delle autorità sanitarie, colpevoli tra l’altro di scarsa trasparenza nei conflitti di interesse con le aziende di alcuni loro rappresentanti. Le conseguenze di quegli errori di gestione e di comunicazione li paghiamo ancora oggi, ed è considerato uno dei fattori che alimentano la diffidenza nei confronti dei vaccini.

Diffusione

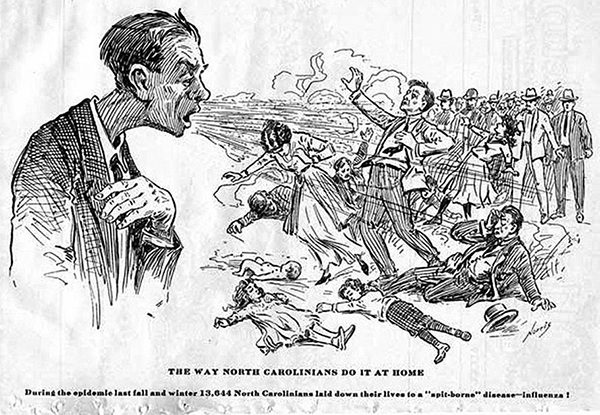

Nell’autunno 1918 non c’era Topo Gigio, ma i messaggi con cui governo e prefetture cercavano di contenere il panico erano simili a quelli di novanta anni dopo: “è solo una normale influenza” ripetevano in tutti i comunicati. Come racconta Eugenia Tognotti nel suo La ‘spagnola’ in Italia (Franco Angeli, 2015), la censura rinforzata dalla guerra creò sulla stampa una plateale discrepanza tra le lunghe colonne di necrologi dedicati alle vittime illustri delle città e gli stringati trafiletti di cronaca con cui si voleva rassicurare la popolazione trasmettendo solo informazioni di servizio. Da un lato infatti non si poteva fare a meno di usare i giornali per comunicare le misure di emergenza per il contenimento dell’epidemia, per esempio la chiusura di cinema e teatri o il divieto di altri tipi di assembramento, compresi i funerali, ma dall’altro andava evitato ogni cenno all’orrore che si stava vivendo, con intere famiglie devastate e centinaia di bambini rimasti orfani senza nessuno che si occupasse di loro. Si arrivò a proibire perfino il suono delle campane a morto, per evitare che i loro continui lugubri rintocchi indicassero l’entità di quel che si voleva nascondere. Chiunque provasse a segnalare quel che stava accadendo veniva accusato di disfattismo. D’altra parte, le due successive ondate della malattia accompagnarono due fasi cruciali della guerra: la prima, in primavera, più leggera, accompagnò l’ultima grande offensiva tedesca; la seconda, terribile, in autunno, venne messa in ombra dalla luce della sospirata vittoria.

A quel punto tutti volevano festeggiare, e dimenticare gli orrori della guerra. Il numero di casi e di vittime cominciava a calare. Nel grande impeto patriottico di quei giorni, soccombere all’influenza doveva sembrare ben poca cosa. I morti dovevano essere celebrati come eroi. Si voleva voltare pagina e così insieme alla guerra si archiviò anche la pandemia, che comunque continuò a serpeggiare fino all’anno successivo, seppure con minore aggressività, ma che non aveva gli elementi eroici per diventare racconto epico, anche per l’impotenza dei medici a contenerla.

All’oblio contribuì probabilmente anche la scarsa comprensione di quel che era accaduto: da parte della popolazione, come si è detto, soprattutto a causa della censura; da parte del mondo accademico, in una forse inconscia rimozione di un’inattesa Caporetto venuta a interrompere una lunga serie di successi che la medicina aveva riportato nei decenni precedenti, anche e soprattutto nel campo delle malattie infettive.

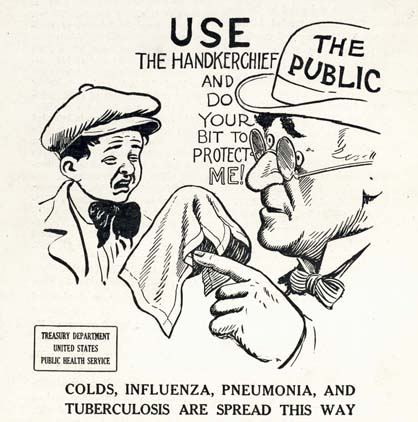

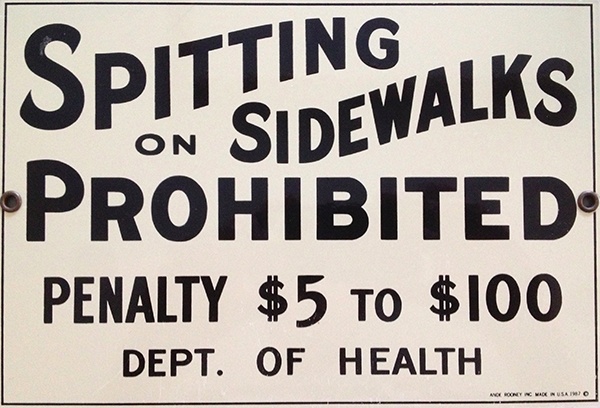

Di questa malattia, invece, si capiva poco. Attribuita a Haemophilus influenzae, un batterio isolato alla fine dell’Ottocento da Richard Pfeiffer, un biologo tedesco (“un caso? Non credo” si dicevano anche allora, in piena propaganda di guerra, i complottisti del tempo), solo nel 1930 sarebbe stata giustamente associata a un virus. Soprattutto non esistevano cure, se non quelle sintomatiche e improvvisate. Anche le misure preventive, a base di disinfettanti riversati sui marciapiedi, non si rivelarono molto efficaci.

A diffonderla contribuirono probabilmente i grandi spostamenti di popolazioni e di truppe legati alla guerra, mentre è meno certo che la sua gravità sia stata accentuata dal fatto di essere piombata su popolazioni malnutrite e già provate dal conflitto. Non si spiegherebbe altrimenti perché la malattia si sia diffusa ovunque, anche nei Paesi neutrali o che erano del tutto estranei alla guerra, lontanissimi dai campi di battaglia, senza mostrarsi lì meno grave. Non a caso, tra tanti nomi che le sono stati attribuiti, la ricordiamo soprattutto come “la spagnola”: la Spagna, infatti, non partecipava alla guerra e non era quindi soggetta alla stessa censura per cui le notizie relative al flagello circolavano più liberamente. Le vittime però non mancavano nemmeno lì. Anzi, in assenza di quelle attribuibili al conflitto, spiccavano di più, contribuendo a confermare la fake news che l’epidemia si fosse sviluppata, e particolarmente diffusa, in quel Paese, mentre in silenzio uccideva ovunque molto più delle granate.

Origini ed eredità

Sulle effettive origini dell’influenza esistono teorie discordanti. I virus influenzali si trasformano continuamente, rimescolando le caratteristiche dei loro geni, così da sfuggire al sistema immunitario degli ospiti che vanno a infettare. Di anno in anno ci sono piccole variazioni che rendono necessaria la creazione di nuovi vaccini; di tanto in tanto il cambiamento è più radicale, e rende il virus totalmente irriconoscibile, tanto da prendere del tutto di sorpresa le difese dell’organismo. È in questi casi che emerge un nuovo ceppo pandemico. Nel caso di cui parliamo è possibile che il nuovo virus sia emerso da una roulette russa genetica avvenuta in Francia o negli Stati Uniti, ma alcuni studi suggeriscono che anche in questo caso, come per la maggior parte dei virus influenzali, l’evento iniziale sia avvenuto in Cina, dove l’anno precedente già si segnalavano possibili focolai della malattia.

Il nuovo virus colpiva i soldati in combattimento, influendo sulle scelte strategiche dei generali, che si trovavano da un giorno all’altro con le truppe decimate dalla febbre, ma non risparmiava chi viveva in condizioni di benessere: uno fra tutti, il re di Spagna Alfonso XIII, di certo non provato dalle privazioni della guerra.

Anzi, un’altra caratteristica di questa pandemia da virus A-H1N1, che poi si ripresentò nel 2009, era di colpire le diverse età con un andamento detto a W: ai due picchi di età tipicamente più suscettibili (bambini e anziani), si aggiungeva, ancora più rilevante, quello dei giovani adulti in piena salute. In questi casi non una debolezza dell’ospite, ma forse proprio la risposta fin troppo vigorosa delle sue difese immunitarie poteva portare a quella “tempesta di citochine” che finiva col distruggere i polmoni più spesso di quanto non facessero i terribili e temutissimi gas usati per stanare i nemici dalle trincee.

A produrli, in Germania, la Bayer, la stessa azienda che aveva lanciato la famosissima aspirina. Il complottismo, come terreno fertile su cui germogliano le bufale, non è nato con Facebook. Soprattutto negli Stati Uniti si diffuse il sospetto che i germi responsabili dell’epidemia fossero stati nascosti nelle compresse dal nemico per indebolire il fronte alleato. Lo racconta anche Gina Kolata, reporter di medicina del New York Times, nel suo “Flu. The story of the great influenza pandemic of 1918 and the search for the virus that caused it” (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999). Come spesso accade, alcune bufale possono a loro volta nascondere un nucleo di verità: in questo caso gli esperti non escludono che il farmaco, tra i pochi rimedi allora a disposizione per contrastare la febbre alta e il mal di testa tipici della malattia, possa aver contribuito ad aumentare in alcuni contesti il carico di vittime, soprattutto favorendo i fenomeni emorragici descritti dalle cronache dell’epoca, e inusuali con la comune influenza. Mentre infatti oggi si consiglia di non superare i 3-4 grammi al giorno, le autorità statunitensi raccomandavano dosaggi fino a 30 grammi al giorno. Oltre ai sanguinamenti, oggi sappiamo che anche un sovradosaggio inferiore a questo può provocare un edema polmonare, una condizione compatibile con molti dei sintomi e dei segni che caratterizzavano le vittime della malattia.

Il farmaco, però, era a disposizione di pochi, e la mortalità non inferiore laddove non c’erano medicinali: non si può certamente quindi attribuire ai tentativi dei medici la colpa di una simile strage.

Altre fake news circolarono, riguardo all’ipotesi che la malattia non fosse altro che un’arma biologica messa in circolo dal nemico: dal porto di Boston, dove si riteneva che la piaga si fosse diffusa negli Stati Uniti, una donna giurava di aver visto alzarsi una nube tossica da una nave tedesca camuffata, mentre altri sospettavano che agenti nemici fossero sbarcati da U-boot, introdottisi nottetempo in rada, e avessero sparso il contenuto di fiale contenenti il germe in cinema, teatri e altri luoghi frequentati.

Non c’era internet, non c’erano i social network, ma il bisogno di trovare una spiegazione a un evento che ci affligge era la stessa, allora come oggi. Era la stessa la volontà di attribuire i nostri mali a un nemico, reale o immaginario, facendo fatica ad accettare che vengano invece da quella natura che ci ostiniamo a considerare sempre benigna, ignorandone le insidie. Censura di guerra o no, interpretiamo le notizie così come le vogliamo interpretare, a conferma di quel che ci vogliamo sentir dire. E che il banale virus che si cura con latte e miele possa essere peggio della peste, o che possa ripresentarsi, e trovarci impreparati, questo poi no, non ce lo vogliamo proprio sentir dire.