M

i sono spesso trovata a ripensare a quella volta in cui, nel 2021, un gruppo di scienziati ha annunciato di aver messo il corpo di un animale ancora vivo in uno stato di entanglement quantistico per la prima volta. L’animale, un tardigrado della specie Ramazzottius varieornatus raffreddato sotto ai 10 mK (millesimi di Kelvin, una temperatura vicinissima allo zero assoluto), è sopravvissuto per 17 giorni nelle condizioni più estreme mai registrate per un organismo vivente in uno stato conosciuto come criptobiosi: la sospensione temporanea e reversibile di tutte le funzioni metaboliche. Immerso nel suo sonno di quasi-morte, il tardigrado quantistico è stato deposto all’interno di una microscopica cavità dentro cui risuonava uno sciame di elettroni perfettamente sintonizzato su una specifica frequenza. Nella cavità, il tardigrado è stato messo in contatto con un quantum bit o qubit (che sono l’unità di base dell’informatica quantistica, una particolare sovrapposizione di due stati quantici). L’ibrido tardigrado-qubit è stato poi accoppiato a un secondo qubit attraverso l’entanglement, la “inquietante azione a distanza” della meccanica quantistica.

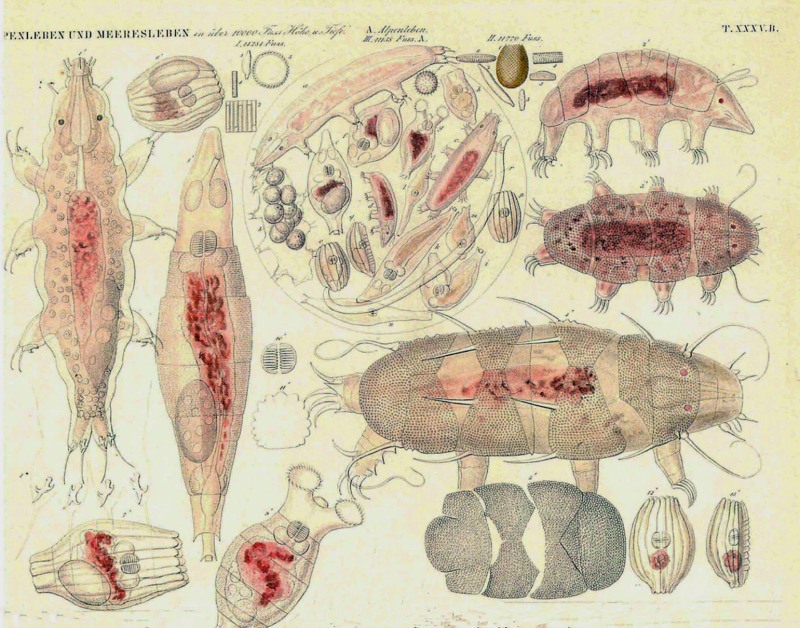

Tra le numerose specie viventi su cui la scienza si è accanita con particolare sadismo, dai topi al batterio E. coli, i tardigradi sono sicuramente una delle più insolite. Anche conosciuti come “orsetti d’acqua”, i tardigradi sono un phylum di microscopici invertebrati che, sotto la luce metallica del microscopio elettronico, hanno l’aspetto di futuristici esploratori spaziali: la loro bocca, un’apertura perfettamente circolare circondata da piccoli denti, somiglia al filtro di una maschera antigas. Dopo la loro scoperta, avvenuta nel Diciottesimo secolo grazie alle ricerche del naturalista tedesco e pastore protestante Johann August Ephraim Goeze, dovette trascorrere più di un secolo prima che gli scienziati si accorgessero della straordinaria capacità dei tardigradi di sopravvivere in condizioni insostenibili per qualsiasi altro animale.

Se tutte le storie scientifiche che conosciamo hanno sempre lo stesso soggetto, cioè gli scienziati, che cosa succede quando quelli che abbiamo sempre considerato gli oggetti della scienza cominciano a diventare soggetti a loro volta?

I primi esperimenti sulla sopravvivenza dei tardigradi risalgono agli anni Venti, quando un altro zoologo e religioso tedesco, di nome Gilbert Rahm, iniziò a studiarne la resistenza sommergerndoli in diversi gas liquefatti: prima l’aria liquida, poi l’azoto liquido, infine l’elio, che diventa liquido alla temperatura inimmaginabile di -272 gradi centigradi. In assenza di acqua, i tardigradi sono in grado di prosciugare completamente il loro corpo; si liberano anche dell’acqua legata alle molecole biologiche, come proteine e DNA, contenute all’interno delle loro cellule. Per preservare intatta la struttura di queste molecole, fondamentali per la vita ma estremamente labili, si pensa che i tardigradi sostituiscano l’acqua perduta con un’altra sostanza, uno zucchero prodotto direttamente dal loro organismo. In questo stato di disidratazione controllata, i tardigradi possono resistere per decine, forse centinaia di anni, tollerando temperature e pressioni estreme senza che le loro cellule subiscano alcun danno. Una volta reidratati ritornano in vita, come per miracolo.

Dopo la pubblicazione dell’articolo sulla piattaforma arXiv, la notizia dell’entanglement del tardigrado fece subito scalpore. L’esperimento, infatti, sembrava offrire finalmente una risposta a uno dei paradossi più famosi della storia della scienza. Mi riferisco all’esperimento mentale del gatto di Schrödinger, secondo cui l’applicazione delle leggi della meccanica quantistica ai corpi macroscopici condurrebbe a conseguenze paradossali: nello specifico caso del gatto, al fatto che l’animale, rinchiuso in una “trappola infernale” dominata dalla logica contraddittoria dell’entanglement, possa essere sia vivo che morto allo stesso tempo. L’aspetto controverso della vicenda del tardigrado è che, diversamente dall’esperimento immaginato da Schrödinger, non c’era alcun effetto quantistico osservabile che coinvolgesse direttamente il corpo dell’animale, rendendo il suo entanglement più una condizione speculativa che un’evidenza sperimentale. Alcuni critici dell’esperimento hanno contestato la rilevanza del risultato, sostenendo che il ruolo del tardigrado nel sistema quantistico fosse del tutto equivalente a quello di un granello di polvere.

Dal punto di vista strettamente scientifico, gli scettici hanno ragione: con ogni probabilità, il fatto che la risposta a una delle domande più influenti della fisica moderna si trovi intrappolata nella mente, se di mente si può parlare, di un tardigrado surgelato non ci dirà nulla di nuovo sull’entanglement quantistico. Questa vicenda, però, ha molto da dirci sul modo in cui la scienza viene raccontata. Credo che il motivo per cui la storia del “tardigrado di Schrödinger” sia stata per molti così difficile da digerire risieda soprattutto nella nostra difficoltà di gestire, dal punto di vista narrativo prima che dal punto di vista scientifico, il contrasto tra la grande scienza del secolo scorso – di cui la meccanica quantistica ha rappresentato, nel nostro immaginario culturale, il massimo esempio – e il corpo insignificante di un animale minuscolo, unico testimone possibile di una teoria fisica che si trova, per definizione, sempre al di fuori della nostra esperienza. In altre parole, se tutte le storie scientifiche che conosciamo hanno sempre lo stesso soggetto, cioè gli scienziati, che cosa succede quando quelli che abbiamo sempre considerato gli oggetti della scienza cominciano a diventare soggetti a loro volta?

Sono trascorsi quasi novant’anni da quando, al termine della diatriba sulle interpretazioni della meccanica quantistica conclusa con il trionfo della cosiddetta “interpretazione di Copenhagen”, Schrodinger rinchiuse il famoso gatto nella sua scatola immaginaria; anche se da allora la scienza è cambiata molto, il nostro modo di raccontarla non ha, per qualche motivo, fatto molta strada. Trovo significativo che chi scrive di scienza oggi finisca così spesso per raccontare le storie di una piccola cerchia di scienziati i cui nomi si potrebbero contare sulle dita di una mano: le biografie di Heisenberg, Schrodinger, Bohr, Einstein, Oppenheimer hanno ormai raggiunto lo statuto del mito. Come tutti i miti, le loro storie sono la cristallizzazione narrativa di una crisi che non abbiamo mai elaborato del tutto. Non le raccontiamo per imparare davvero qualcosa che già non sapevamo, ma per il piacere rassicurante della ripetizione, per ritrovare una specie di conforto in un mondo che abbiamo smesso di capire.

Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamin Labatut è senz’altro l’esempio recente più significativo di questa mitologia, ed è anche uno dei meglio riusciti. Le vicissitudini dei grandi scienziati del Novecento prendono vita tra le pagine del libro con una vitalità senza precedenti. Dall’agonia di Heisenberg in eremitaggio tra le nebbie dell’isola di Helgoland agli amori tubercolotici di Schrödinger, nelle storie di Labatut le formulazioni oscure della nuova fisica si rivelano a questi uomini dilaniati da malattie invisibili nel cuore di interminabili notti insonni; più che teorie scientifiche, sembrano le profezie sibilline di una divinità malvagia. Ma, pur nel suo incontestabile valore letterario, il libro di Labatut mi ha lasciata con la sensazione di essere una storia incompleta. Raccontare la scienza come la lotta solitaria della ragione umana contro una legione di spaventosi noumeni è, al di là dell’esito vittorioso o fallimentare di questa battaglia, una visione molto parziale del processo di produzione del sapere scientifico. “Ne abbiamo più che abbastanza di essere sempre dominati da una natura trascendente, inconoscibile, inaccessibile, esatta e semplicemente vera, popolata da entità assopite come la Bella Addormentata fino al giorno in cui gli affascinanti scienziati finalmente la scoprono”, protestava Bruno Latour nel suo saggio più famoso, Non siamo mai stati moderni. In effetti, che la scoperta scientifica sia una conquista trionfale o una rivelazione mostruosa non fa poi così tanta differenza. La storia e i suoi protagonisti rimangono sempre gli stessi: basta riscrivere la conclusione.

Nel 1964, un articolo intitolato “Azioni differenziali dei raggi X e ultravioletti sul tardigrado Macrobiotus areolatus” suggerì per la prima volta che i tardigradi potessero essere i soggetti ideali per sperimentare la resistenza della vita alle condizioni estreme dell’esplorazione spaziale. A partire dal 2007, i tardigradi hanno viaggiato nello spazio diverse volte, mostrando incredibili capacità di sopravvivenza alla radiazione, al freddo e al vuoto extraterrestre. I tardigradi si inseriscono in una lunga genealogia di strani corpi che la scienza, nel corso dei decenni, ha inviato in silenziosa avanscoperta nello spazio extraterrestre. Nel 1960, uno dei primi satelliti inviati dall’umanità nello spazio ospitava una coltura di cellule umane. Erano le cellule che oggi sono universalmente conosciute nel mondo della ricerca scientifica con il nome di HeLa: la prima linea cellulare capace di proliferare spontaneamente al di fuori del corpo umano.

Come tutti i miti, anche le biografie dei padri della meccanica quantistica sono la cristallizzazione narrativa di una crisi che non abbiamo mai elaborato del tutto.

Henrietta Lacks era una donna afroamericana nata da una famiglia di piccoli agricoltori di tabacco della Virginia; aveva solo 31 anni quando, nel 1951, scoprì di avere un tumore alla cervice uterina. Il tumore era così aggressivo che la donna morì pochi mesi dopo, ma le sue cellule tumorali, prelevate dai medici senza il suo consenso e rivendute pochi anni dopo con il nome di HeLa, non sono mai morte. La loro storia è raccontata nel libro di Rebecca Skloot La Vita Immortale di Henrietta Lacks; nella sua ricerca sul campo durata più di dieci anni, l’autrice esplora tanto gli aspetti scientifici e tecnologici della scoperta delle cellule HeLa quanto i risvolti più intimi, sociali e politici della vita di Henrietta e della sua famiglia. “Non c’è modo di sapere quante siano le cellule di Henrietta oggi”, scrive Skloot. “Un ricercatore ha stimato il loro peso complessivo in più di cinquanta milioni di tonnellate; e visto che una cellula non pesa quasi niente, il numero risultante è davvero inconcepibile. Secondo i calcoli di un altro studioso, mettendo in fila tutte le HeLa mai esistite si avrebbe un nastro di centosettemila chilometri, quasi tre volte la circonferenza terrestre”. A partire dalla loro scoperta, le cellule HeLa sono state utilizzate in una sequenza interminabile di esperimenti bizzarri: oltre all’esplorazione spaziale, le cellule sono state infettate con i virus più letali, bombardate con radiazioni di ogni genere e utilizzate per produrre il primo ibrido tra un essere umano e un topo.

Uno degli aspetti più toccanti del libro è la sua capacità di descrivere la combinazione di sconcerto, orrore, indignazione e orgoglio dei figli di Henrietta, tra cui in particolare la figlia Deborah, davanti alla scoperta del destino delle cellule della loro madre, un destino che per decenni gli era stato tenuto nascosto. “Deborah si immaginava pezzi di sua madre spediti sulla luna o dilaniati dalle bombe”, scrive Skloot a proposito dell’effetto delle notizie scientifiche sull’immaginazione della figlia di Henrietta Lacks. “Era terrorizzata e non riusciva a togliersi di mente l’idea che quei frammenti di Henrietta usati per le ricerche potessero provare dolore a causa di ciò che gli scienziati facevano”. La personificazione delle cellule della madre nell’immaginazione della figlia Deborah non è soltanto un’ingenuità commovente; al contrario, ci riporta alla domanda fondamentale a cui la scienza, e soprattutto chi la racconta, fa ancora molta fatica a dare una risposta. Che cosa succede quando gli oggetti della scienza cominciano a diventare soggetti? Chi, e sulla base di cosa, ha il diritto di decidere dove collocare il confine tra i due?

Che la scoperta scientifica sia una conquista trionfale o una rivelazione mostruosa non fa poi così tanta differenza. La storia e i suoi protagonisti rimangono sempre gli stessi: basta riscrivere la conclusione.

I tardigradi hanno vissuto sulla terra molto più a lungo di noi: i più antichi esemplari mai ritrovati, intrappolati nell’ambra, hanno almeno cento milioni di anni. Anche se non sappiamo cosa si prova ad essere un tardigrado, sappiamo che questi minuscoli invertebrati hanno un sistema nervoso ben sviluppato, con un piccolo cervello e diversi organi di senso. Qualche anno fa, nel 2019, il razzo della missione spaziale privata israeliana Beresheet si è schiantato sulla Luna; a bordo della navicella c’era anche una popolazione di migliaia di tardigradi. Probabilmente stanno ancora dormendo.

Anticipazione dell’incontro Il racconto della scienza tra narrativa e filosofia. L’esperienza del Tascabile, che si terrà al Festival della Scienza, a Genova, domenica 30 ottobre, alle ore 15.30, al Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio: Laura Tripaldi sarà in conversazione con Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi.