I l Rio delle Amazzoni dilaga: dopo Manaus la linea si frammenta, aggira isole, le sommerge e le riporta in luce, trasforma i tratti della superficie, segna il passare del tempo. A Santarém si fonde con il Tapajos, e per decine di chilometri si vede solo acqua con strisce di terra verde. Acqua dei fiumi di due colori, noce e verderame, sabbiosa e scura, che per chilometri non si mescola. In questo incontro di correnti prosperano milioni di pesci, e dietro ai banchi dei pescatori, sul lungofiume al tramonto, gli aironi aspettano il loro turno.

Il primo sguardo umano su questo scenario naturale risale a circa ventimila anni fa. Dopo l’ultima era glaciale, gli umani percorrevano il bacino amazzonico, raccoglievano frutti, in certi luoghi sembra che coltivassero zucca e manioca. I loro antenati erano giunti dall’Asia in Nordamerica, quando lo stretto di Bering era stato percorribile con l’abbassamento dei mari; secondo alcuni studiosi erano arrivati anche con imbarcazioni. La determinazione che li spingeva a esplorare è sorprendente, la loro capacità di orientarsi è per lo più perduta. Nella distesa sconfinata di questa regione la vegetazione è fitta, l’acqua mangia il terreno, le orme e i resti di animali. Spuntano pochi rilievi. Qui dalla riva di Santarém si può scorgere in lontananza un dosso più pronunciato, il Monte Alegre: alcuni pensarono di andare là, come farò io, per contemplare la regione dall’alto. Le loro tracce sono la ragione per cui sono qui. Lasciarono gusci di noci, e sulle pietre dei dipinti che ancora sono visibili col loro enigma.

È ormai certo che quella delle pitture rupestri sia una storia globale, che con la diffusione della specie umana ha attraversato tutti i continenti.

Le pitture preistoriche, insieme a incisioni, statuette, utensili, e ambienti organizzati per la vita e la sepoltura, sono le prime tracce del pensiero umano. Secoli di congetture sull’origine del linguaggio e dell’arte hanno trovato un campo di prova con i reperti che si iniziarono a scoprire e a datare con precisione circa un secolo e mezzo fa. Tutto ebbe inizio nel 1879, quando una bambina di nome María, la figlia di Marcelino Sanz de Sautuola, vide i bisonti sulla volta della grotta di Altamira. Ma ci vollero vent’anni per vincere l’incredulità degli studiosi, e perché i dipinti venissero riconosciuti come preistorici. Le scoperte continuano ancora oggi, e insieme alle tecniche di datazione cambia continuamente la nostra ricostruzione del passato.

I primi documenti di una capacità grafica umana risalgono a oltre settantamila anni fa, le prime figure dipinte, tra quelle oggi note, sono molto successive. È ormai certo che si tratti di una storia globale, che con la diffusione della specie umana ha attraversato tutti i continenti. Eppure fino a qualche decennio fa le ricerche si sono concentrate su grotte e pareti europee, dove l’indagine è stata più intensa ed è diventata popolare, al punto che le celebri grotte di Lascaux e di Chauvet, in Francia, sono state duplicate ad uso dei turisti per tutelare i fragili pigmenti degli originali.

Vidi per primo il bisonte della grotta di Altamira su un libro di scuola. Lo ritrovai dieci anni dopo, studente universitario, sulla copertina del libro Estetica e epistemologia del mio professore Emilio Garroni, pubblicato nel 1976. Era un’epoca di ricerche semiotiche – quella pittura illustrava il problema di concepire il funzionamento del pensiero umano, tra immagine e linguaggio – e anche un’epoca di grande entusiasmo per quelle scoperte paleontologiche, di riflessioni sulla loro origine e la loro interpretazione. Alcuni anni prima, il paleontologo André Leroi-Gourhan aveva pubblicato due libri fondamentali: Il gesto e la parola (1964-1965) uno studio in cui analizzava lo sviluppo delle capacità linguistiche e tecniche umane, collegandolo tra l’altro alla liberazione delle mani risultante dalla posizione eretta, e Préhistoire de l’art occidental, “La preistoria dell’arte occidentale” (1965), in cui tentava un’interpretazione simbolica di queste prime forme di espressione artistica, fondata su una analisi statistica di tutte le figure. Leroi-Gourhan ipotizzava un’evoluzione stilistica che avrebbe mostrato una tendenza dallo schematismo più astratto verso il realismo.

In seguito, le scoperte di altri siti hanno rovesciato quest’ultima interpretazione. In particolare la grotta di Chauvet, trovata nel 1994, contiene dipinti straordinari e potenti di cavalli, leoni e uri, che sembrano prendere corpo e correre sulle pareti contorte e ramificate (li si può vedere dal vivo nella replica della grotta, costruita vicino all’originale, ma anche nel bellissimo film di Werner Herzog del 2010, Cave of Forgotten Dreams). Le figure animali che si presentarono agli speleologi erano tracciate con una padronanza paragonabile a quella dei grandi artisti del Novecento. Prendevano corpo grazie al sapiente uso dei colori e delle sporgenze rocciose, formavano accenni di prospettiva e dinamismo, erano disposte in ampie scene. La datazione col radiocarbonio collocò alcuni di questi dipinti a 37.000 anni fa. Di fronte a questa rivelazione meravigliosa e commovente si è concluso che il realismo avrebbe preceduto l’evoluzione verso stili più schematici attestati nel neolitico. Sarebbe un’evoluzione che ricorda quella della pittura degli ultimi tre secoli fino alle avanguardie artistiche del Novecento. “Dopo Altamira tutto è decadenza”, avrebbe scherzato Picasso.

Ma i paragoni contemporanei possono confonderci, e sembra che anche l’aneddoto su Picasso sia un’invenzione. Mentre nuove scoperte e datazioni dei reperti continuano a riaprire la questione, le ipotesi sul senso di quelle figure restano incerte. A orientarci su un dibattito ormai stratificato aiutano oggi due nuovi libri: Il tempo sacro delle caverne, di Gwenn Rigal (Adelphi 2022, traduzione di Svevo D’Onofrio), e la monumentale miscellanea L’arte della preistoria, a cura di Carole Fritz (Einaudi 2022, traduzione di Valentina Palombi). Si tratta di opere importanti e complementari, che possono costituire una guida aggiornata allo stato delle ricerche sull’arte preistorica.

Rigal, che ha lavorato come guida-interprete a Lascaux, svolge una breve storia delle indagini sull’arte rupestre e poi, come indica il sottotitolo, approfondisce “le ipotesi della scienza” sulla loro interpretazione, concentrandosi soprattutto sul periodo più antico, che va da Chauvet a Lascaux (circa 17.ooo anni fa). La trattazione è limitata sostanzialmente all’area europea. Ma ormai quell’orizzonte, pur cronologicamente amplissimo, appare geograficamente molto limitato, e un’immagine adeguata della diffusione e varietà globale dell’arte preistorica deve comprendere l’Asia e l’Africa, le Americhe e l’Australia.

Mentre nuove scoperte e datazioni dei reperti continuano a riaprire la questione, le ipotesi sul senso delle figure preistoriche restano incerte.

Il volume curato da Fritz offre questa visione panoramica e permette di vedere riproduzioni di alta qualità di siti di tutto il mondo. Si tratta di un lavoro di gruppo, che non cerca di sciogliere i nodi interpretativi con un singolo approccio, ma fornisce informazioni e materiali indispensabili a formulare meglio la questione: in uno scenario globale che attraversa decine di migliaia di anni, dal Pleistocene all’età storica, non è possibile infatti ridurre a uno solo i modi espressivi di culture tra loro remote nello spazio e nel tempo. La distribuzione dei temi, vista in questa prospettiva globale, ripresenta alcuni tratti di quella europea: prevalgono numericamente le immagini di mammiferi e animali non umani, e si riscontra la presenza quasi universale di figure teriomorfe; seguono poi figure astratte e figure umane, o umanoidi. Non mancano quasi mai le impronte delle mani umane, intinte con i palmi nel pigmento o usate come sagome per colorare i contorni. Una firma anatomicamente omogenea, ma in realtà tante mani di artisti riconoscibili: si osservano infatti percorsi stilistici diversi, che riflettono ambienti diversi e probabilmente diverse visioni cosmiche, e modellano diversamente la figura umana, i pesci, le piante.

Sfogliando le pagine, scopriamo isole culturali straordinarie come quelle delle stele mongole, con i rilievi di cervi fantastici che sembrano trasformarsi in uccelli e ascendere al cielo; gli uomini-antilope del Drakensberg in Sudafrica, possibile reperto di viaggi psichedelici. S’incontrano figure mitiche di miti in parte o del tutto perduti, come gli umanoidi allungati che torreggiano nei cicli pittorici della grotta di White Shaman in Texas, o l’eroe Daramulan sulla parete di Canoelands in Australia. Il risultato è simile a una biblioteca di fumetti senza testo, l’affresco di una ricerca planetaria durata molti millenni, in cui arti e volti dei viventi non sono che elementi di un’incessante e polimorfa elaborazione di senso.

Al tempo stesso, il volume di Fritz mappa vaste aree di influenza e comunicazione, consolidando l’idea (di cui dà conto anche Rigal rispetto al caso europeo) che le società preistoriche erano tutt’altro che isolate, e anzi di norma comportavano traffici a lunga distanza documentati dall’omogeneità formale e materiale dei manufatti. In questa cornice, la familiarità con opere canoniche o a noi geograficamente vicine, come i leoni e i cavalli di Chauvet o il “dio che danza” della neolitica Grotta dei Cervi di Porto Badisco in Salento, si può estendere a dipinti altrettanto antichi come il bovino rosso trovato in una grotta del Borneo, per ora la più antica figura conosciuta – e le immagini più stilizzate e astratte che troverò sul Monte Alegre.

Rigal comincia la sua esposizione dagli utensili e dalle prime forme di espressione figurativa, che non appartengono alla nostra specie: pietre scheggiate oltre tre milioni di anni fa, un’incisione di Homo erectus trovata a Giava in Indonesia. Neanderthal, che seppelliva i defunti e dipingeva i corpi, non sembra aver lasciato sculture, dipinti e incisioni (anche se esistono dei casi controversi). Una diffusa cultura artistica e figurativa è invece propria di Homo sapiens (o Cro Magnon) ed è attestata a partire da almeno 40.000 anni fa con arte mobiliare, rupestre e parietale.

Ma non è appropriato parlare di “arte”. Rigal passa in rassegna le diverse interpretazioni che sono state avanzate per spiegare la cosiddetta arte rupestre e parietale: si è parlato non solo di primitive forme artistiche e di scrittura ideografica, ma anche di simboli rituali per favorire la caccia, di tentativi di mappare il territorio, per segnalare affiliazioni di gruppo, e ancora di rappresentazioni di miti e cosmologie, spesso prodotte per accompagnare visioni e viaggi sciamanici. In ogni caso, l’interprete moderno è chiamato a un’impegnativa presa di distanza dal proprio mondo e dai propri codici. Le figure di animali non-umani, largamente dominanti nelle più antiche pitture in tutto il mondo, sono spesso raggruppate secondo un ordine che poteva presupporre miti oggi dimenticati: i disegni sarebbero stati animati e spiegati dalle parole che non possediamo più.

La plasmazione fantastica prevale quasi sempre sul realismo: sono innumerevoli le composizioni di esseri che fluttuano in uno spazio immaginario indifferente a misure e proporzioni oggettive, come frammenti onirici. Sono rarissime le scene immediatamente decifrabili, abbondano gli ibridi teriomorfi. Quanto ai segni che le affiancano, pure chi ipotizza arcaici sistemi di scrittura non ha saputo riportarli a una morfologia di pittogrammi o ideogrammi. Tutto questo fa pensare che non si trattasse di semplici raffigurazioni del quotidiano, ma di simboli.

Comunque un fatto è certo. Molte pitture stanno in fondo a grotte profondissime, buie e opprimenti, di difficile accesso. Le celebri scene di Lascaux e Chauvet, per esempio, sono disposte lungo ramificazioni sotterranee anguste. In quelle grotte l’uomo non viveva, e spesso si trovavano pericolosi animali selvaggi. Per realizzare le pitture, di guano o pigmenti minerali, ci si ritirava dalla superficie andando in cerca di esperienze in un’inospitale profondità, lontano dai beni e dai mali della superficie. Si prendevano le distanze dagli impegni della vita quotidiana, per raccogliersi in cavità a evocare gli attori e le azioni di quella vita, trasfigurandola con l’immaginazione. Ci voleva una potente motivazione per scendere fin là, accendere un fuoco e mettersi a dipingere. La deprivazione sensoriale di quegli ambienti poteva favorire l’emergere di bisogni e fragilità psichiche.

Secondo i paleontologi, probabilmente di fronte alle figure si svolgevano cerimonie, si udivano canti e racconti.

Secondo i paleontologi, probabilmente di fronte alle figure si svolgevano cerimonie, si udivano canti e racconti. La disposizione di siti come la sala dei tori di Lascaux, dove le immagini formano quasi un anfiteatro, per Rigal suggerisce la presenza di spettatori. Quanto all’aspetto musicale, sono stati trovati flauti e di solito gli ambienti hanno un’ottima acustica. Il silenzio delle grotte deserte, le immagini isolate di un bisonte o di un leone, non possono bastare a comprendere le potenze formative che qui si espressero.

Ecco perché l’ipotesi della cosiddetta “arte preistorica”, la prima che divenne popolare e che orientò la curiosità e l’entusiasmo di artisti e pensatori del primo Novecento, è oggi la più obsoleta. Non soltanto perché l’arte come categoria puramente estetica è una categoria moderna. Quel che accadeva in quelle grotte, per un verso, testimonia una grande perizia e una cultura figurativa che doveva essere insegnata e fu trasmessa per tempi lunghissimi. Tuttavia, adulti e bambini che scendevano là sotto non lo facevano certamente per dilettarsi, dare sfogo all’immaginazione individuale e conversare di stile e colore, cosa che avrebbero potuto fare tranquillamente (e forse facevano) in superficie. Doveva esserci qualcosa di più profondo e estraneo alla prassi quotidiana, che poteva anche essere “arte”, gioco d’invenzione, spettacolo, tecnica magica, ma probabilmente implicava riti e miti, domande sull’origine della vita e sul senso della morte, sulla potenza animale, sulle diverse forme dei viventi.

Rigal passa in rassegna le varie ipotesi, ne pondera i pro e i contro. Conclude che possono avere tutte una validità parziale, limitata a alcuni casi o alcuni aspetti, ma non risultano mai in generale soddisfacenti. Per esempio, l’ipotesi magica voleva che le figure rappresentassero animali su cui si voleva esercitare un’influenza in vista della caccia. Il suo difetto è che raramente gli animali raffigurati erano quelli cacciati dalle rispettive popolazioni, e spesso la violenza è solo accennata nelle immagini. Le ipotesi animistiche e sciamaniche, che rimandano a una spiritualizzazione degli animali e alla possibilità di incontrarli con un viaggio fuori dal corpo, resta limitata dalla difficoltà di conferire un senso tanto preciso a scene molto abbozzate, proiettando su di esse le nostre conoscenze di culture molto successive. Questo tipo di ipotesi è stato anche associato alla possibilità che il consumo di sostanze psicoattive o la semplice deprivazione sensoriale fossero occasione di esperienze allucinogene.

Questa tesi, sostenuta con decisione da Jean Clottes e David Lewis-Williams nel libro Les chamanes de la préhistoire, “Gli sciamani della preistoria” (1996) e in altri lavori successivi, permette di spiegare visioni di fusione con gli animali, immagini deformate e scomposte. Ma anch’essa dipende dai paralleli etnografici con culture sciamaniche storiche, come quella dei !Kung sudafricani, e sembra in definitiva non verificabile né confutabile. Un discorso simile vale per le interpretazioni totemiche, per quelle che hanno provato a riconoscere nelle figure degli schemi legati a clan, una proto-scrittura, delle ripartizioni territoriali, dei racconti mitici. Tutte queste ipotesi, infine, aiutano a far capire qualcosa di più, ma restano incerte.

Prendiamo ancora il caso dell’ipotesi mitica: ci sono effettivamente delle scene ricorrenti, che devono avere avuto un senso che ci sfugge e che doveva essere decifrabile grazie a una narrazione tradizionale. Quest’ultima conclusione è molto plausibile, ma i tentativi di ricostruire questi miti sono intrinsecamente deboli. Lo stesso Leroi-Gourhan intraprese uno studio quantitativo delle pitture allora note e individuò delle regole morfologiche nella disposizione delle immagini e alcuni temi ricorrenti, come quello di un “dualismo primordiale” di bue e cavallo, o il tema dell’“uomo ferito”, ma riconosceva che si trattava di una “forma molto astratta” che impediva di risalire a una mitologia sottostante. I tentativi di collegare le immagini a miti come il Diluvio o l’emersione dei viventi dalla terra, di cui in seguito compaiono versioni storiche, sono tanto affascinanti e plausibili quanto incerti.

Secondo molti ricercatori, comunque – e Rigal conviene su questo punto –, nell’arte paleolitica entrava in gioco un’esperienza del “sacro”. La discesa sotterranea di uomini e donne di diverse età, anche bambini, attestata da impronte e orme, suggerisce che di fronte alle immagini si svolgessero riti d’iniziazione. Le figure dipinte, che erano spesso toccate e segnate, potevano rappresentare dei punti di contatto con una realtà invisibile. La deposizione di oggetti e cibo poteva avere un significato rituale e votivo. Ma la stessa connotazione di queste azioni come intenzione di “connessione col Sacro”, ancora una volta, chiama in causa una nozione che va usata con ponderazione.

Il punto è che tutte le nostre categorie – gioco, magia, tecnica, arte, religione, filosofia – sembrano inadatte a districare il significato di quelle immagini. È difficile pensare che arte e magia, gioco e religione, fossero ambiti rigidamente distinti dell’esperienza di quegli uomini, così come avviene in base a codici culturali e istituzioni di età storica, che hanno formato la nostra abitudine a distinguere queste esperienze e localizzarle in spazi e tempi dedicati. Quelle potenze culturali erano forse ancora unite, in stato embrionale, in un’esperienza che non ci è più accessibile – ma di cui forse, nel profondo, possiamo ritrovare in noi le basi.

Secondo molti studiosi, nell’arte paleolitica entrava in gioco un’esperienza del “sacro”, e di fronte alle immagini si svolgevano riti d’iniziazione.

Monte Alegre è un paese edificato su un’altura che digrada nel fiume. La piazza centrale è una spianata deserta e polverosa, da cui scendono le scale, mangiate dall’erba, che portano giù attraverso un’altra zona residenziale, fino all’argine. Ma “argine” è parola che va approfondita: sulla mappa, trovo un ostello situato nel mezzo dell’acqua. Qui le stagioni non determinano soltanto l’apertura delle strutture, ma la loro stessa emersione sulla superficie del fiume.

Vicino al porto ci sono chioschi per bere birra e mangiare roba fritta. Resto a guardare un barcaiolo che raccoglie rami verdi portati dalla corrente, per liberare l’area portuale: mette insieme una massa vegetale grande come un albero, accende il motore della barca e si allontana lentamente verso il centro del fiume. Continuo a camminare osservando la scarpata fangosa, e chiedendomi quante di queste abitazioni vengono sommerse. Incontro un piccolo arsenale con una barca che sembra in riparazione da secoli. Una fabbrica di “ghiaccio tropicale”, con un pinguino dipinto sul muro accanto alla porta chiusa. In giro non c’è nessuno. Torno alla zona più animata, con i chioschi e i bagni pubblici. Due tizi giocano a biliardo in un silenzio statico.

Risalgo la via ripida verso la città alta, tra negozi di vestiti e alimentari. Davanti all’entrata di un posto che vende casse stereo c’è un cane che dorme, lo stesso che dormiva tre ore fa quando sono sceso al fiume. Arrivo sulla piazza centrale che quasi tramonta. Dalla chiesa imbiancata esce una piccola processione, guidata da un’ape illuminata da lucine intermittenti, da cui proviene un’incongrua musica da ballo a un volume pazzesco. Intorno a questo strano corteo gradualmente si condensa una folla, e allora mi accorgo del palco montato su un lato della piazza. Arrivano gruppi di persone con le divise di diverse palestre, e si schierano per prepararsi a un allenamento collettivo. Un presentatore prende un microfono e, con la voce interrotta dai fischi dell’amplificazione, introduce l’animatrice. Questa inizia a dimenarsi e dare il tempo. Ben presto la piazza è riempita da decine di persone in leggings che fanno squat e ridono. Quasi tutti sono straordinariamente sovrappeso. L’aria si satura di fumo di frittura, un pubblico di non-atleti sistema sedie di plastica. Girano birre, sigarette e cachaça.

Un uomo gigantesco spinge avanti una sedia e m’invita a sedermi con lui e col suo amico. Si chiama Julio, e dice di essere un mercante che è in sosta qui con la sua grossa barca: porta legname e altra merce fino a Belem. Sul cellulare mi mostra decine di foto del fiume a Manaus, della barca, della moglie, del cane, mentre ordina birra e patatine e insiste che io mangi, mentre continua a parlare senza interrompersi o chiedere commenti, lanciando buste di patatine anche all’amico, che in effetti è un suo dipendente, e come me ascolta in silenzio. Julio dice che siamo amici, che dobbiamo goderci la vita e farci numerosi selfie, mentre mi molla forti pacche sulla schiena con le mani grasse. Parla eccitato delle imminenti elezioni politiche federali. Voterà Lula. È certo che le cose cambieranno, qui nello stato di Parà, e in tutto il Brasile.

Il giorno dopo, quando salgo sulle rocce dipinte, ripenso a queste scene di vita quotidiana: giochi, banchetti informali a base di carne, patate e sostanze inebrianti, discorsi politici, il tutto intorno a un tempio – la chiesa di San Francesco – che ospita immagini sacre. Come vivevano gli umani che per primi arrivarono qui? Oltre diecimila anni fa, dall’altra parte del pianeta iniziava l’agricoltura. I cacciatori raccoglitori venuti qui hanno lasciato manufatti e gusci di frutta che documentano percorsi lunghissimi per la regione. Andavano e tornavano, stagionalmente si fermavano, e durante questi periodi dipinsero le pareti di caverne e ammassi rocciosi che dominano il paesaggio sul fiume, per cui il complesso oggi è noto come Pedra pintada.

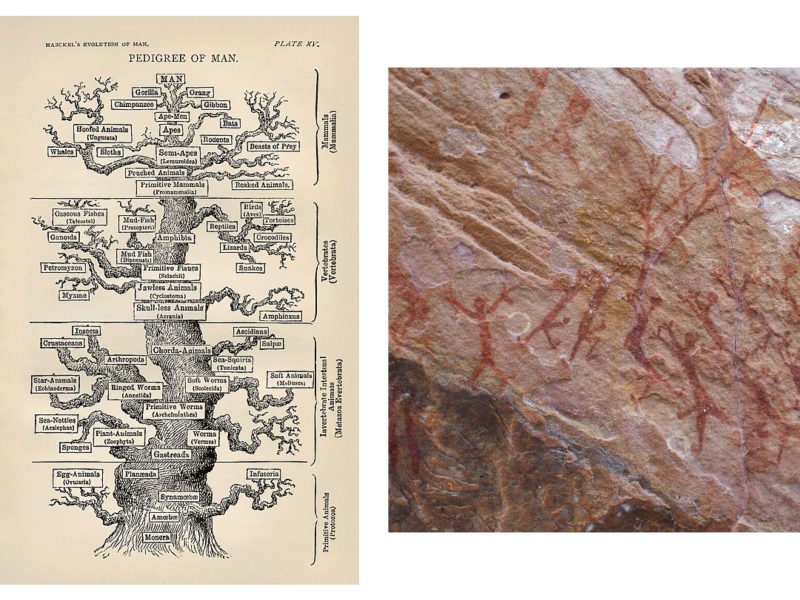

Grazie a una guida locale, Ilivaldo, visito i diversi siti dell’area, ammassi rocciosi alti alcune decine di metri che emergono dalla sabbia, e singole rocce levigate dal vento, fungiformi, che spiccano sul fondo lontano della pianura col fiume. Le figure sono collocate a varie altezze, alcune dentro le caverne, altre su pietre sporgenti, pareti ripide, in posizioni impervie. Riconosco uno stile che mi sembra familiare: figure umane schematiche, con arti ridotti a linee. Alcune sono donne che partoriscono. Altre danzano. Girano intorno al fuoco tenendosi per mano.

Molte figure restano indecifrabili, s’intuisce solo una vaga figurazione. Si compongono poche scene, per lo più sembra di vedere dei graffiti sparsi, sconnessi, talvolta ridotti a brevi schizzi. In una scena particolarmente complessa, che sta su una roccia protesa obliquamente sullo sfondo del fiume lontano, sembra di vedere un bufalo inseguito da un uomo. I due sono abbozzati come in un disegno surrealista, e uniti da una linea ondulata, che potrebbe essere una corda. Un legame vitale, o di morte. Il tema della vita è centrale: vita che nasce, vita che cambia forma.

Il tema della vita è centrale: vita che nasce, vita che cambia forma.

Le opere di Pedra Pintada sono state studiate sistematicamente soltanto alla fine degli anni Ottanta sotto la guida dell’archeologa Edithe Pereira. Ma il primo a documentare le pitture rupestri in quest’area fu il famoso naturalista Alfred Wallace nel 1848. Come lui, nell’Ottocento, molti scienziati vennero qui per osservare il proliferare delle specie di viventi. A Santarém, circa vent’anni dopo, passò una spedizione americana a cui partecipava il futuro psicologo e filosofo William James. Lo scenario che trovo io è profondamente cambiato, e Santarèm è anche il sito di una gigantesca area di stoccaggio della Cargil, azienda agroalimentare ritenuta responsabile di un’opera di disboscamento massiccio, ma la vastità della foresta ancora domina gli spazi urbanizzati.

Scendendo il rio Tapajos, sul lato meridionale del fiume, vado a visitare la foresta nazionale dove si trovano i samauma, gli alberi più grandi dell’Amazzonia. Le comunità indigene di questa zona protestano regolarmente contro il disboscamento e le incursioni dei minatori, e ancora conservano una conoscenza botanica antichissima. “Qui è tutta natura”, mi dice una rappresentante indigena riferendosi al territorio isolato della sua aldeia, e nello stesso tempo dice c’è oggi è un corso una “guerra”.

Proprio in Brasile, intorno al bacino amazzonico, si trovano quelle che sono forse le più antiche raffigurazioni di piante. Nella Serra da Capivara, in un insieme di pitture parietali che risalgono fino 25000 anni fa, c’è un dipinto con un albero, intorno a cui figure umane sembrano danzare, festeggiare, adorare. Se ne trovano altri simili, in cui arbusti sembrano portati in trionfo. Colpisce il rovesciamento gerarchico tra queste immagini antichissime, tracciate da persone che ignoravano la storia naturale, e quella di un altro grande naturalista dell’Ottocento, Ernst Haeckel, che in un’opera intitolata Morfologia generale degli organismi introdusse il termine “ecologia”. Nello stesso libro, Haeckel inserisce la figura di un albero della vita, che rappresenta la genealogia delle specie di tutti i viventi. Alla radice ci sono organismi unicellulari, sulla sommità c’è l’uomo. “Albero genealogico dell’uomo”, lo definisce la didascalia.

Chi disegnò le pareti nella Serra da Capivara aveva un modo radicalmente diverso di rappresentare il posto dell’uomo: è uno degli esseri viventi, non il più potente, né quello supremo. La sua vita, la sua energia dipende da altri esseri più grandi e forti. La sua capacità sta nel saperli osservare, catturare prima di tutto con lo sguardo, poi con le mani, consumarli. La vita umana, com’è distillata in quelle elucubrazioni rocciose, è relazione con queste entità. L’immaginario che illumina il buio è già ecologico, ma non antropocentrico.

Ancora a Monte Alegre, visito la parete dove è dipinto in rosso quello che si ritiene un calendario. Intorno altre figure che sembrano danzare, e pittogrammi indecifrabili. Su questa superficie è evidente il passaggio continuo tra segno e immagine. Restiamo in silenzio, ma quel silenzio mi sembra ingannevole. Non è facile immaginare che linguaggio parlassero gli artisti, ma è chiaro che dovevano essere in grado di articolare una rappresentazione dello spazio e del tempo, almeno sotto forma di luoghi significativi e cicli naturali, e di categorizzare un mondo che oltrepassa il dato, il qui e l’ora.

L’uomo preistorico, liberando la mano, cominciò a gesticolare, e intanto, grazie a caratteristiche genetiche e all’anatomia dell’apparato fonatorio, poteva articolare la voce. Viene in mente la scena ipotizzata nel Settecento dal filosofo Condillac, per spiegare l’origine del linguaggio come relazione: ci sono due bambini che, vivendo insieme, esprimono le emozioni suscitate dall’immagine di qualcosa – come il disegno di un animale – con dei suoni emessi dalla voce, e sottolineano questi suoni con dei gesti. Col tempo si abituano a associare i suoni alle cose indicate dai segni: mandano a memoria i primi vocaboli.

Molti linguisti contemporanei, come Stephen Corballis, considerano questa congettura fondamentalmente corretta. Il paleontologo Steven Mithen, ne Il canto degli antenati (2006), arriva a conclusioni simili partendo dai dati archeologici e biologici: il linguaggio verbale di Homo sapiens si sarebbe evoluto a partire da un linguaggio mimico accompagnato da vocalizzi inarticolati, che chiama linguaggio “hmmmmm” (cioè olistico, manipolativo, musicale e mimetico). Questo tipo di linguaggio sarebbe stato proprio anche di altre specie come i Neanderthal. La capacità di emettere suoni per riferirsi a entità assenti avrebbe avuto tante conseguenze cruciali: permetterebbe, tra l’altro, di immaginare un altro mondo, un aldilà. Perciò – come ha sostenuto di recente anche Sverker Johanson – la capacità di iscrivere figure e segni dipenderebbe da quella linguistica. Tracce grafiche e tracce sonore avrebbero origine da una stessa capacità formativa. Da essa deriva la possibilità di disegnare figure irreali, e di inventare miti sulla loro origine – miti che certamente erano condivisi verbalmente.

Il pensiero occidentale per millenni ha sottovalutato o ignorato la componente fisica del linguaggio.

Eppure continua a ritornarmi in mente l’immagine di una caverna silenziosa, come se gli artisti fossero stati monaci di un eremo che meditavano tracciando i disegni. Se oggi tendiamo a immaginare le caverne preistoriche come luoghi in cui un uomo dipingeva in silenzio, è forse anche perché – come ha mostrato Adriana Cavarero in A più voci. Filosofia dell’espressione vocale (2003) – il pensiero occidentale per millenni ha sottovalutato o ignorato la componente fisica del linguaggio, concentrandosi sulle idee e sul logos, che astraggono da questo radicamento corporeo pretendendo una propria autonomia. Solo la voce esprime l’individualità radicata nel corpo. La traccia grafica, che rimanda a immagini e significati, toglie l’immediatezza di questo nesso.

Il movimento delle figure, d’altra parte, rimandava a danze, rituali tentativi di evocare energie potenti e minacciose, di padroneggiarle una volta per tutte, di assimilarle. Un’aria di familiarità lega alcune delle figure che trovo a Monte Alegre ad altre iscritte in tutto il mondo, anche vicino alla mia terra d’origine, come la Grotta dei Cervi di Porto Badisco. In questo sito ramificato, nella profondità della terra salentina, si trovano dipinti risalenti a 8000 anni fa. Secondo i paletnologi, era un santuario della Grande Madre visitato da popoli di tutto il Mediterraneo, come proverebbe la presenza di offerte votive sepolte, deposte in vasi, bruciate, di cereali e carni animali. In fondo alla grotta si trova, tra le altre, la figura di un uomo con il capo coperto di penne, che sembra danzare. Lo si è descritto come un dio che danza. È un corpo umano che si muove e in quello slancio scomposto assume fattezze animali. Ricorda gli sciamani siberiani, amazzonici. È una figura che potrebbe stare anche qui. Il suo gesto sembra accomunare l’umanità come un universale primordiale.

Arriviamo sotto la Serra da Lua. Ilivaldo, mentre saliamo una parete ripidissima, quasi una via ferrata tra rocce lisce e liane pendenti, annuncia che stiamo arrivando ai piedi di un capolavoro. Ci fermiamo su una cengia e alziamo lo sguardo. Sopra di noi, sulla parte dipinta a pigmenti gialli e rossi, si sviluppa una scena: una figura antropomorfa sta rovesciata, con le gambe rivolte verso il cielo e in basso una testa sferica con un punto al centro, circondata da linee che s’irradiano: un occhio con le ciglia, o il sole con i suoi raggi. Subito sotto ci sono un altro corpo con un capo sferico, e un’altra sfera più grossolana colorata di rosso. Ilivaldo dice che le due figure potrebbero essere il sole e la luna, questa forse sdoppiata nelle sue fasi; oppure potrebbero essere altri umani.

La specie umana – secondo ricerche recenti condotte sotto la guida del neuroscienziato Stanislas Dehaene – ha una capacità unica di riconoscere pattern formali, sequenze ritmiche nel tempo e figure nello spazio, astraendo dalla qualità delle sensazioni. Questo ci permette, tra le altre cose, di cogliere nel disco una forma che accomuna il Sole e la testa umana, e di riconoscere nei giorni una successione simile a quelle delle stagioni e della nascita e morte dei viventi. Allora, mi pare, il punto è che entrambe le letture sono possibili: in quel dipinto il Sole che si muove e vivifica è percepito come omogeneo all’umano. Le figure, peraltro, sono graficamente collegate da linee ondulate, come cordoni ombelicali. Questo mi sembra sottolineare l’affinità.

Salgo ancora tra le rocce, oltre fessure agitate da pipistrelli, tra nidi di uccelli scavati nella roccia porosa. Passo dall’una all’altra immagine eccitato da questa idea. Anche nelle altre figure, che in molti casi sono partorienti, i corpi contengono sfere simili a quelle (embrioni? organi vitali?). Le mani, a loro volta, contengono circoli. Il mondo era una totalità di astri e organismi, in cui prima di tutto l’uomo vedeva la connessione, piuttosto che la propria eccezionalità. La sfera non è il segno di una proporzione umana, come nell’Uomo vitruviano di Leonardo nella sua perfezione autoconclusa; al contrario, la sfera è il segno che l’uomo è simile ad altri esseri.

Il movimento delle figure, d’altra parte, rimandava a danze, rituali tentativi di evocare energie potenti e minacciose, di padroneggiarle una volta per tutte, di assimilarle.

Torno alla scena del personaggio a gambe in su, che pare scendere sull’altro a testa in su, con quel cordone li unisce. Ricorda la struttura della Creazione di Adamo di Michelangelo. Il sole e l’uomo si toccano, e si somigliano perché tutto ciò che è, è vivente. Diversamente dalla Creazione non c’è segno di dipendenza gerarchica, c’è piuttosto interdipendenza. Con altri mezzi, migliaia di anni dopo, sarebbe giunto a un’idea analoga un membro della stessa specie capace di cogliere analogie, Charles Darwin: tutta la vita è una rete di relazioni, la forma umana non è un archetipo, ma una variante.

Scendo dal monte commosso, sopraffatto dalla rivelazione che mi è stata offerta. Dal basso, quel dipinto scintillante sembra rivolgersi alla pianura verde, al fiume azzurro sterminato, alla foresta più grande del pianeta, a tutti gli esseri coscienti che la abitano. Qui la natura ha trovato, in una delle sue forme, la capacità di sentirsi connessa, il senso di sé stessa, e la pittura sembra dire a chi può percepirla: “quel senso siete voi”.

Fotografie di Paolo Pecere (quando non diversamente specificato).