I

l rapporto tra l’attività cerebrale e l’identità di una persona è un tema attualissimo, che fin dalle sue prime formulazioni moderne ha messo in questione il ruolo della narrazione: come può collegarsi l’operare dei miliardi di neuroni che compongono il cervello, e che procedono in parallelo senza un centro di elaborazione unitaria, con la linea narrativa in cui l’individuo cerca di strutturare la propria vita, facente capo al pronome “io”?

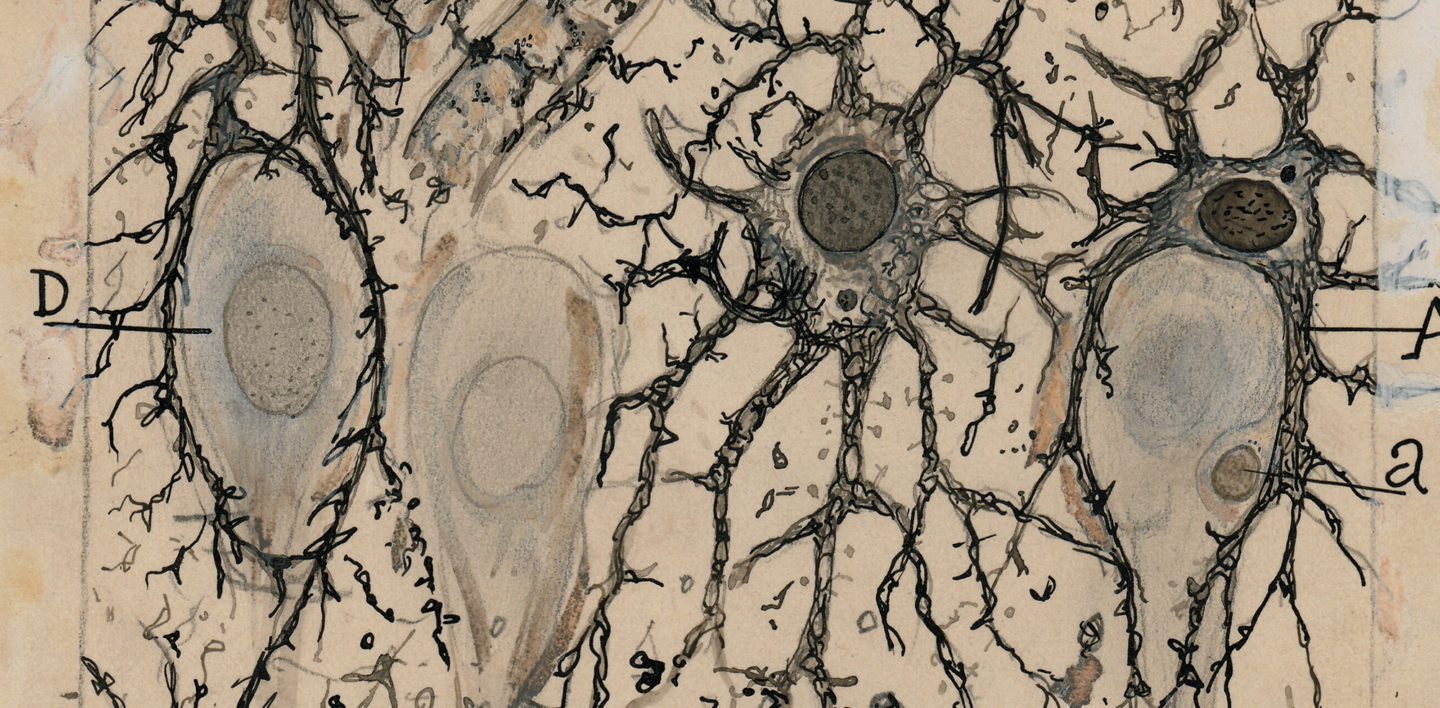

La sfida delle neuroscienze rispetto alla psicologia individuale e alla narrazione fu formulata dal grande biologo Francis Crick in termini singolarmente brutali: “Tu, le tue gioie e le tue tristezze, le tue memorie e le tue ambizioni, il tuo senso dell’identità personale e del libero arbitrio, di fatto non sei altro che il comportamento di un’ampia assemblea di cellule nervose”. L’immagine dell’anima o della mente come città o parlamento, divisa e potenzialmente lacerata da conflitti, comune in filosofia da Platone a Hume, è ormai comunemente trascritta in termini neurologici. Ma l’urgenza di ribadire il fondamento materiale della mente non elimina la questione di capire come si formi un senso di identità, la cui natura autobiografica non sembra immediatamente comprensibile in una prospettiva neurocentrica.

Il filosofo Daniel Dennett, nel tentativo di articolare questo scarto, ha presentato il sé come una singolare “rete di parole e gesti”, prodotta in modo solo parzialmente consapevole, che costituisce una componente essenziale della vita dell’individuo pur essendo esterna al corpo di quest’ultimo, così come la ragnatela per un ragno. Ma posto che il sé sia prodotto mediante l’elaborazione cerebrale, per molti studiosi questa descrizione è ancora insufficiente a dar conto dell’esperienza soggettiva e del modo in cui in questa ha una relazione di passività ma anche di attività rispetto ai processi cerebrali che ne costituiscono la base inconscia. Su questo punto neuroscienze, psicologia e letteratura hanno trovato un luogo di incontro.

Una lotta continua

Tra i documenti più straordinari di questo incontro vi è il manoscritto autobiografico redatto da Lev Zaseczij e poi rielaborato dal grande psicologo sovietico Alexandr Lurija nel suo Un mondo perduto e ritrovato (1971). Zaseczij era un giovane tenente dell’armata rossa, ferito alla testa da un proiettile tedesco, che in seguito alle lesioni cerebrali perse gran parte della memoria a lungo e a breve termine, restò quasi del tutto incapace di parlare e finanche di orientarsi nello spazio, conservando tuttavia una coscienza di sé perfettamente integra e scoprendo che, sebbene riuscisse a leggere e a concentrarsi sulle parole solo con estrema fatica e lentezza, era ancora capace di scrivere fluentemente. Ne risultò un progetto di scrittura durato oltre vent’anni anni, intitolato Storia di una ferita terribile o Lotto ancora!, tremila pagine in cui Zaseczij racconta il suo drammatico impegno quotidiano per recuperare in parte le proprie capacità e ricostruire un senso della propria vita, partendo dal ricordo di quel ferimento che, come scriveva, lo aveva trasformato in un altro: “Ho ripetuto spesso a tutti che dopo essere stato ferito sono diventato un’altra persona, che sono stato ucciso nell’anno 1943, il 2 marzo”.

Nelle pagine di Zaseczij si trovano lunghe descrizioni di un’esistenza anomala e carente, di un “mondo frammentato” in cui l’individuo assiste impotente allo scollamento tra parole e cose, e la stessa immagine del proprio corpo è continuamente a rischio di perdersi.

E quando chiudo gli occhi non so nemmeno dove si trova la mia gamba destra, chissà perché ho sempre l’impressione (e la sensazione) che si trovi da qualche parte al di sopra delle mie spalle e persino al di sopra della mia testa; non riconosco mai la mia gamba (dal piede fino al ginocchio), non ne ho coscienza […] Sono seduto su una sedia e all’improvviso… divento alto, mentre il mio tronco di accorcia, la testa ora è piccolissima, sembra quella di un pulcino, non è possibile immaginare una cosa così nemmeno volendo!

In questa storia di trasformazione del corpo e del mondo, che ricorda a tratti Alice nel paese delle meraviglie, Zaseczij era al tempo stesso il tragico eroe e il narratore. Il suo diario è anche la testimonianza di uno scrittore che consacra la vita alla propria opera e trova in essa un percorso di realizzazione altrimenti impraticabile. Scriveva di continuo per tornare a essere qualcuno emergendo da un’esistenza di “ombra”, poiché solo scrivendo riusciva a pensare e a comunicare:

Questo volevo ottenere scrivendo quasi ogni giorno il mio unico racconto sul ferimento alla testa subìto, sulla successiva malattia alla testa e su come volevo vincere questa malattia per mezzo del mio racconto, affinché tutti lo sapessero… È già il terzo anno che lavoro al racconto sulla mia disgrazia e su questa malattia. Si tratta di una specie di riflessione, di studio, di uno scrivere di sé e di un lavorare su se stesso. È un lavoro che tuttavia mi calma, perché comunque sia io lavoro; inoltre grazie a questo lavoro ripetuto (quante volte nel corso degli anni ho riscritto questo lavoro-racconto) il mio linguaggio migliora, parlo meglio ricordando le parole frantumate dalla ferita e dalla malattia e sparpagliate in disordine da qualche parte dentro la mia testa.

L’importanza della testimonianza autobiografica per comprendere gli stati patologici non era nuova, anzi era un punto fermo fin dagli albori della neuropsicologia moderna nel Settecento. In uno dei primi manuali di psicologia sperimentale (intesa come la scienza fondata sull’osservazione, che non si occupa dell’anima in senso metafisico) Jakob Friedrich Abel scriveva che lo studio sperimentale della mente individuale richiede la stesura di un resoconto «individuale, lungo e complesso» e una rivista di psicologia intitolata “Conosci te stesso”, diretta da Karl Philipp Moritz, raccoglieva storie esemplari di stati anomali o patologici come il sonnambulismo e la cleptomania. Non a caso Moritz fu anche autore del “romanzo psicologico” Anton Reiser: il romanzo moderno attinse moltissimo a queste ricerche, e lo sviluppo della neurofisiologia – che nel corso dell’Ottocento cominciò a localizzare dettagliatamente le funzioni cognitive nella corteccia cerebrale – continuò a alimentare di curiosità e sgomento tra gli scrittori, portando sempre più alla luce le trasformazioni, le lacune, e finanche lo sdoppiamento che la personalità può subire a causa di avvenimenti cerebrali.

Biografie e letteratura

Tra i prodotti esemplari di questa interazione scientifico-letteraria si può includere senz’altro Lo strano caso del dottor Jeckyll e del signor Hyde di Stevenson (1886), che contiene un’ampia narrazione in prima persona di un individuo sdoppiato. L’autore era interessato in prima persona al tema e aveva personalmente inviato diversi resoconti autobiografici alla Society for Psychological Research. In Un viaggio in canoa nei fiumi della Francia (1878), Stevenson descriveva così la propria esperienza di smarrimento:

Ciò che i filosofi chiamano l’io e il non io, l’ego e il non ego, mi preoccupava, che lo volessi o meno. C’era meno io e più non-io di quanto ero abituato a aspettarmi. Osservavo qualcun altro, mentre stava remando; io ero consapevole delle estremità di quel qualcun altro poggiate contro il puntapiedi; il mio corpo sembrava non avere più intima relazione con me di quanto avessero la canoa, il fiume e le rive. Né ciò era tutto: qualcosa dentro la mia mente, una parte del mio cervello, una zona del mio essere si era liberata dalla leale sudditanza e aveva preteso di fare da sé, o forse di agire in favore di qualcun altro che continuava a remare. Mi ero rimpicciolito a minutissimo essere in un angolo di me stesso. Ero isolato nel mio stesso cranio. I pensieri si presentavano spontanei; ma non erano i miei pensieri, erano semplicemente i pensieri di un altro, e li consideravo come parte di un paesaggio.

Leggendo questa pagina vengono in mente i diagrammi neurologici con cui pochi anni dopo Sigmund Freud avrebbe illustrato la sua ipotesi sulla separazione tra l’io e le istanze inconsce della psiche: Freud assegnava all’io una specifica area nel sistema nervoso, separata dall’area dell’inconscio. Il conflitto tra le diverse componenti dell’anima diveniva così un dramma neurologico. Freud avrebbe poi abbandonato questa trascrizione della teoria psicanalitica, ritenendola prematura, ma avrebbe ribadito la tesi secondo cui l’Io non è padrone in casa propria. L’Io diveniva dunque un portavoce della coscienza continuamente attraversato, se non dominato, da pulsioni e condizionamenti inconsci di varia origine, sedimentati nella biologia della psiche. In questo modo la stessa idea di responsabilità morale veniva messa in dubbio, mentre prevaleva l’immagine di un soggetto permeabile e inaffidabile.

L’enorme impatto che queste idee ebbero sulla letteratura dell’epoca è ben noto, da Arthur Schnitzler a Italo Svevo e oltre. Anche nel cinema questa situazione trovò numerose espressioni. Basti pensare alle parole di Hans Beckert, l’assassino seriale di bambine, che si difende davanti a una giuria di criminali che vogliono linciarlo nel finale di M. Il mostro di Düsseldorf (1931) di Fritz Lang: “Io ho fatto questo? Ma se non ricordo più nulla! Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? Che cos’è che sento urlare dentro al mio cervello? E come uccido: non voglio! Devo! Non voglio! Devo!”.

Freud mostrava come la narrazione non dovesse essere soltanto la forma di resoconti storico-clinici – un metodo corrente in medicina fin da Ippocrate – ma potesse far parte anche della terapia: l’analista doveva comprendere i racconti del paziente e proporne di nuovi, mirati a riportare alla coscienza parti rimosse del suo vissuto. Queste idee furono tra le fonti della «scienza romantica» teorizzata da Lurija in Unione Sovietica (dove la psicoanalisi sarebbe stata bandita), come necessario complemento dell’approccio «classico» fondato sulla scomposizione dei fattori neuropsicologici. L’obiettivo di fondo era dar conto della ricchezza del soggetto e della dimensione di «dramma» della vita psichica, che nessuna conoscenza anatomica e fisiologica poteva descrivere adeguatamente.

Lo sguardo di Sacks

Negli Stati Uniti fu Oliver Sacks a riprendere questo approccio, parlando di “neurologia dell’identità” o “dell’esperienza viva”, di approccio “esistenziale”, di “fisiologia personale o proustiana”. Nei casi clinici narrati in un classico come L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello (1985), Sacks mostra come lo sforzo di comprendere il mondo interiore di un paziente neurologico, ricostruendone la storia, portasse a risultati terapeutici straordinari. Come la scrittura per il paziente di Lurija, seguire un’azione, un filo drammaturgico, il tratto di un disegno, aiutava i pazienti “incurabili” di Sacks a trovare una realizzazione emotiva altrimenti negata. Così Jimmie, vittima di una irreversibile amnesia che lo costringe a vivere in un eterno presente del 1945, recupera attenzione e pace soltanto quando ascolta musica o partecipa a una liturgia. Rebecca – che per le gravi mancanze cognitive e motorie era definita dalle cartelle cliniche “un fantoccio”, una “idiota motoria” – aveva recuperato una serenità partecipando a un laboratorio di teatro. Lei stessa aveva confessato a Sacks il suo bisogno di seguire una sceneggiatura per evadere dalla sua condizione di paralisi esistenziale: “Sono come un tappeto, un tappeto vivente. Ho bisogno di un motivo, di un disegno come questo sul suo tappeto. Se non c’è un disegno, vado in pezzi, mi disfo». Per Sacks, se il cervello è un “telaio incantato” come lo ha definito il grande neurologo Sherrington, è necessario dunque che il suo funzionamento tessa strutture narrative:

Ciascuno di noi è una biografia, una storia. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi – attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni; e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l’uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di noi è unico.

Allo sguardo di Sacks quelle che dal punto di vista medico non sono che patologie – come la discinesia e le stravaganze indotte dalla sindrome di Tourette o la reminiscenza incontrollata di musiche d’infanzia o di fantasie erotiche – apparivano come una componente essenziale a definire la personalità del paziente, che non poteva essere del tutto eliminata senza sconvolgerla.

Casi di studio

La narrazione neurologica, come stiamo vedendo, è stata soprattutto una narrazione elegiaca, di smarrimenti irreversibili e tentativi di recupero, di sdoppiamenti e trasformazioni, al cui centro c’è il rapporto della coscienza con la sua matrice oscura. Attraverso i tanti personaggi di questo canone letterario è possibile, come fa Sam Kean ne Il duello dei neurochirurghi (2017), illustrare la nascita delle conoscenze neurologiche. Un famoso esempio di trasformazione, ripreso anche da Kean, è quello di Phineas Gage. Gage era un operaio ferroviario che ebbe un gravissimo incidente sul lavoro: una sbarra di ferro gli attraversò la testa, distruggendo i lobi frontali della corteccia cerebrale. Sopravvissuto, cambiò profondamente personalità. Divenne incostante, sboccato, insolente, capriccioso. Perse il lavoro, finì a lavorare in un circo, morì a trentotto anni. Un commovente dagherrotipo lo ritrae in piedi, con l’orbita vuota che regge la sbarra del suo incidente, che aveva chiamato «il compagno costante per il resto della mia vita». L’incidente, la lacuna, lo avevano reso un’altra persona.

Mentre simili casi neuroscientifici non smettono di interessare i ricercatori, il loro evidente potenziale narrativo continua a ispirare gli scrittori. Un esempio recente è Richard Powers, che ne Il fabbricante di eco (2006) narra la vicenda di Mark, che una grave lesione cerebrale rende emotivamente incapace di riconoscere la sorella Karin, facendogli sospettare che lei sia un impostore. Karin chiede aiuto al dottor Weber, un noto neurologo (personaggio ispirato probabilmente a Gerald Edelman, pioniere degli studi su coscienza e cervello), che diagnostica in Mark una sindrome di Capgras. Partendo da queste premesse si compone un racconto inquietante sulla fragilità e la mutevolezza dell’identità personale, in cui Powers ha voluto “gettare uno sguardo sulla solida, continua, stabile e perfetta storia che tentiamo di costruirci sul mondo e su noi stessi, e al tempo stesso alzare il tappeto e scrutare la cosa amorfa, improvvisata, disordinata e piena di crepe e lacune che sta sotto tutta questa narrazione”. Mentre Mark infine recupera la verità sulla propria storia, è il dottor Weber a perdere gradualmente le proprie certezze, rimuginando insonne sulla sua scienza: il cervello si modifica continuamente con l’esperienza, mediante processi biochimici e vere e proprie trasformazioni strutturali; così facendo modifica i ricordi, mettendo continuamente in gioco l’identità che dovrebbe tenere insieme e distinguere l’individuo dagli altri. Infine questa identità appare come un equilibrio superficiale e transitorio: “L’io è un quadro dipinto su quella superficie liquida”.

Scienza e coscienza

Ma il progresso delle neuroscienze, oltre a ispirare visioni patologiche e perdita di certezze, ha anche promesso un sapere che fornisca nuova padronanza della coscienza. Questo itinerario è stato ben raffigurato dallo psichiatra Giulio Tononi in Phi. Un viaggio dal cervello all’anima (2012), un vero e proprio romanzo filosofico sulle neuroscienze presenti e future. Tononi narra un viaggio che attraversa l’Inferno e il Purgatorio delle mancanze e delle perdite, per giungere a un Paradiso del sapere capace di padroneggiare la coscienza mediante le sue basi fisiche. Il protagonista della narrazione di Tononi è Galileo Galilei, nei panni di un Dante della modernità scientifica chiamato a interrogarsi sulla straordinaria capacità per cui un frammento di materia può comprendere l’universo e – come si legge nei versi di Emily Dickinson – risulta “più grande del cielo”:

Ogni cervello non è che un’inezia nel vasto inventario dell’universo: una gelatina tremolante alloggiata in una tazza d’osso, una pagnotta coperta da un cappello, una misera spugna che un bicchiere di vino basta a ubriacare, e un pugno basta a farla a pezzi. Come può il cervello contenere il cielo?

Nella prima parte del viaggio, Galilei, accompagnato dal già citato Francis Crick, apprende come la coscienza appaia e scompaia, subisca lacune, si sdoppi. In seguito la sua guida diviene Alan Turing, pioniere dell’intelligenza artificiale, che lo introduce a una teoria della coscienza, intesa come capacità di integrare le informazioni propria di sistemi fisici e dotata di un grado misurabile. Istruito su questa scienza futura, che permetterà di comprendere, modificare e riprodurre gli stati coscienti, Galilei è guidato infine da Charles Darwin a esaminarne le implicazioni, ovvero la piena comprensione di quella «luce interiore» che si riflette nell’arte, nella letteratura, nelle esplorazioni e in altre imprese umane, irradiandosi dal nostro cervello.

Questo paradiso delle neuroscienze è lo stesso territorio di cui parlano libri di futurologia in cui si immagina un perfetto controllo delle emozioni e un enorme potenziamento cognitivo, come fa per esempio Yuval Harari in Homo deus (2015). Come sempre, il passo dall’utopia alla distopia è brevissimo, e la prospettiva del controllo e della riproducibilità tecnica degli stati coscienti appare a molti come un sogno che prefigura una società fortemente inegualitaria, dove l’individuo umano sarebbe destinato a una crescente irrilevanza sociale e politica. Del resto lo stesso Tononi, quando in Phi raffigura la possibilità che si possano indurre nuovi artificiali stati di coscienza, lo fa inventando un episodio angosciante che richiama il Kafka di Nella colonia penale: uno scienziato che opera un macchinario capace di produrre un dolore innaturalmente intenso agendo sul cervello degli individui.

L’influenza onnipresente della neuroscienza è capace di ispirare finanche l’immaginazione di condizioni che trascendono la condizione umana. I casi di agnosia osservati in individui umani perfettamente coscienti e intelligenti – come l’incapacità di riconoscere oggetti, parti del corpo o espressioni facciali – suggeriscono l’esistenza di forme di coscienza diverse e diversi modi di sentirsi identici, quali quelle che possono caratterizzare altre specie animali. Così la coscienza dei polpi, delle balene o dei pipistrelli diventano oggetto di speculazione, anche se il pensiero resta incapace di immedesimarsi in quell’alterità di mondi e esistenze, come a volte ha sognato di fare la letteratura. Ma il confronto tra noi e gli individui che mancano delle nostre capacità cognitive suggerisce, per analogia, l’immagine di stati mentali a cui non possiamo accedere a causa dei nostri limiti cerebrali, e che pertanto sono trascendenti ma nondimeno reali.

Si tratta di un salto che è stato spesso teorizzato dai filosofi – per esempio nell’immaginazione degli angeli (Tommaso) o degli abitanti di altri pianeti (Kant), e che è stato recentemente ripreso, in forma narrativa, da Mircea Cartarescu in Abbacinante. L’ala sinistra (2000). Nel romanzo di Cartarescu è insistente l’indicazione del cervello come luogo della percezione e del pensiero, “organo interno che riflette la totalità come la perla riflette intorno a sé la polpa martoriata dell’ostrica”. Ma il cervello è al tempo stesso condizione e limite. Invocando la possibilità di una superiore condizione spirituale, ostacolata dalla gabbia materiale, Cartarescu insiste sulla piccolezza e fragilità del nostro organo:

Che cosa possiamo recuperare in noi stessi? L’anima? Il corpo stellare? La coscienza? Un banale tumore li annulla, un nodulo epilettico turba la memoria, l’immagine delle natiche di una donna ti blocca il pensiero, un’ingiustizia ti proietta in un puro delirio paranoico, un incubo ti raggela dalla nuca alla fronte… E tutto accade su un granello di sabbia di una spiaggia delle dimensioni dell’universo.

A questa limitatezza Cartarescu oppone la fede in una realtà metafisica che oltrepassa le capacità intellettive. È significativo che queste idee antiche trovino appoggio in metafore neurologiche, a testimonianza di quanto questo sapere fornisca oggi i termini per descrivere la condizione umana, anche quando lo si voglia depotenziare o distruggere in nome della fede:

Esiste nel nostro cervello una pompa a vuoto, un cuore neurale le cui lunghe tempeste di luce d’oro veicolano in tutte le regioni, in tutte le province e in tutti i distretti del nostro corpo graziosi messaggeri che nuotano nel siero della fede.

Lo stesso Giudizio universale appare a Cartarescu come effettuato sui neuroni che identificano ogni individuo, e la comunità dei beati come «un cervello nuovo, fantastico, universale, abbacinante, grazie al quale, incoscienti e felici, saliremmo a un livello più alto nel frattale dell’Essere eterno».

Il canone della narrazione neurologica, di cui abbiamo ripercorso alcuni esemplari, appare al tempo stesso come un patrimonio scientifico e un’epica moderna, capace di attraversare scienza e finzione, razionalità e sogno. Il tratto unificante di questa koinè culturale è il cervello come sede di memoria e condizionamenti, segreti imbarazzanti che l’io mal sopporta e potenzialità inesplorate che possono cambiare la vita. Già il maestro di Lurija, lo psicologo Lev Vygotskij, sviluppando un’immagine di Freud paragonava il neuropsicologo a uno storico, a un geologo e a un detective, poiché tutti questi ricercatori “ricostruiscono i fatti che non ci sono più mediante metodi indiretti”. In questo paradigma siamo oggi più che mai. La storia cerebrale è il sottotesto costante di ogni racconto su noi stessi.