N ell’aula di scienze del liceo classico Pietro Verri di Lodi c’è un odore acre di formaldeide. Le sue enormi vetrate, che si affacciano sul chiostro della scuola, sono schermate da pesanti tendoni di un colore rosso sbiadito attraverso cui filtra una luce sanguigna che mi fa sentire come se fossi entrata nel ventre di un enorme animale. L’aula è riempita di vecchi scaffali di legno in cui sono esposti centinaia di tesori: uccelli impagliati, minerali, conchiglie, modellini anatomici di funghi e piante. E poi ancora teschi umani, lo scheletro di un grosso cane, una schiera di reagenti chimici imbottigliati in piccole boccette, etichettate a mano in un corsivo desueto e perfetto. Nella vetrina dedicata ai “preparati umidi” sono conservate decine di barattoli di vetro trasparente. Sospesi in un liquido che un tempo doveva essere cristallino, ora opalescente e di colore giallognolo, fluttuano i corpi immobili di pesci, molluschi, rettili e anfibi. Il solvente li ha mantenuti quasi immacolati, sbiadendo soltanto il colore della pelle, quasi non fossero corpi di carne ma vecchie immagini fotografiche. Nascosto tra una piovra e una vipera, un barattolo attira la mia attenzione. Riconosco la forma del corpo che contiene.

Il feto, mi dice il custode, è di otto settimane. Fu affidato al liceo più di un secolo fa da un donatore di cui nessuno conosce il nome. Estraendolo dalla sua teca, mi colpisce per prima cosa la sua dimensione, non più grande di una falange del mio dito. Riesco a identificare un abbozzo di arti dall’aspetto approssimativamente umano. La sua carne gelatinosa sussulta con ogni minimo movimento del contenitore come se fosse sempre sul punto di disfarsi. Anche se si tratta del mio primo incontro con un feto reale, la mia capacità di identificarlo all’istante dipende dalla massiccia diffusione culturale delle sue rappresentazioni. Ho visto questo corpo già centinaia di volte: al cinema, sui libri di scuola, sui social media, affisso per strada su enormi cartelloni pubblicitari. Se non fossi già stata esposta alla sua immagine, avrei potuto facilmente scambiarlo per uno strano ranocchio; ma, mentre lo osservo, il suo corpo inizialmente insignificante comincia ad apparirmi sempre più umano. Davanti al barattolo provo una sensazione di profondo disagio, come se il semplice fatto di averlo visto con i miei occhi mi abbia resa all’improvviso complice di un crimine. Per quanto niente di ciò che osservo lo suggerisca, mi sento silenziosamente accusata di qualcosa. Nulla, nel corpo del feto, è intrinsecamente più spaventoso, oltraggioso o solenne degli altri corpi che lo circondano. Eppure il feto per me non è un oggetto in un barattolo come tutti gli altri. È anche una metafora, un discorso, un manifesto politico. È un ibrido tra un corpo e un’immagine.

La mia capacità di identificare all’istante il feto dipende dalla massiccia diffusione culturale delle sue rappresentazioni.

La giustificazione principale del mio disagio risiede nel fatto che, prima di questo incontro, ogni volta che mi sono imbattuta nell’immagine di un feto quell’immagine era vincolata a un preciso contenuto politico, che riassumerei in tre affermazioni. Primo, il feto è un essere umano; secondo, l’interruzione volontaria di gravidanza è un omicidio; terzo, io, in quanto donna capace di procreare, sarò sempre potenzialmente colpevole. Nella loro battaglia ideologica, gli anti-abortisti hanno tradizionalmente insistito su una precisa argomentazione: il motivo per cui l’aborto è così ampiamente diffuso e accettato, sostengono, è determinato da una forma di oscurantismo, da un rifiuto di “vedere la realtà”. Per questo, una delle armi più utilizzate nella storia dei movimenti “pro-vita” sono state le immagini: testimonianze capaci di rivelare la “vera” natura del feto, la sua umanità incontestabile, la sua esistenza come persona. Cosa c’è di più innocente di uno sguardo? Come può un semplice corpo, nella sua fatticità materiale, essere ideologico?

Nella mia sensibilità contemporanea, il corpo del feto è carico di significati politici; eppure, la sua collocazione nell’angolo buio della vetrina di un’aula scolastica, come se fosse solo una tra tante altre cianfrusaglie di una cultura scientifica ormai obsoleta, mi costringe a riconoscere che i significati che gli attribuisco in modo così spontaneo sono, in realtà, storicamente situati. Nell’Ottocento, quando l’embriologia era ancora una disciplina scientifica nascente, collezionare feti umani era una pratica molto comune: ben prima che l’aborto diventasse una delle battaglie ideologiche più importanti della destra conservatrice, i feti erano trattati come oggetti di interesse scientifico non così diversi da tutti gli altri. L’iconografia del feto come simbolo della sacralità della vita è un fenomeno culturale emerso soltanto a posteriori, a partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, mentre nel mondo si accendevano le rivendicazioni femministe per il diritto all’aborto e, nel frattempo, la nascita di nuove tecnologie biomediche, come l’ecografia, offriva uno sguardo senza precedenti sull’interiorità del corpo femminile. D’altra parte, è innegabile che esista un legame storico che connette il feto contemporaneo e il feto ottocentesco conservato nel barattolo. In entrambi i casi, infatti, il corpo del feto è stato separato, materialmente e concettualmente, dal corpo della donna che lo ha prodotto.

Una delle armi più utilizzate nella storia dei movimenti ‘pro-vita’ sono state le immagini: testimonianze capaci di rivelare la ‘vera’ natura del feto, la sua umanità incontestabile.

La storica femminista Barbara Duden ha studiato l’evoluzione delle rappresentazioni degli embrioni nella medicina per identificare il momento storico in cui il corpo feto ha iniziato a essere concettualizzato come una forma di vita indipendente dal corpo della madre. La prima opera di embriologia comparata nella storia della scienza è il trattato De formato foetu del medico padovano Girolamo Fabrici d’Acquapendente, pubblicato nei primi anni del diciassettesimo secolo. L’opera contiene le rappresentazioni dei feti di numerosi animali, come cani, topi, mucche e conigli, tutti raffigurati con un’accuratezza anatomica quasi paragonabile a quella di un’illustrazione contemporanea. I feti umani, d’altro canto, sono rappresentati da Fabrici in modo del tutto irrealistico, come piccoli esseri umani perfettamente formati e rannicchiati all’interno dell’utero.

Per assistere alla prima rappresentazione realistica di un feto umano bisognerà aspettare quasi due secoli, fino alla comparsa, nel 1799, dell’opera Icones embryonum humanorum del fisiologo tedesco Samuel Thomas Soemmerring. Si tratta anche della prima occasione in cui il feto è raffigurato come un organismo del tutto separato dal corpo materno, senza alcuna traccia dell’utero che lo racchiude. Le illustrazioni di Soemmerring erano ritratti di feti abortiti, preservati in barattoli di soluzioni alcoliche; era fondamentale che le raffigurazioni apparissero allo stesso tempo naturalistiche e idealizzate, senza tradire la presenza di un processo artificiale di conservazione. “In nessun modo […] devono essere riprodotti in modo pedissequo o caricaturale le grinze, i rigonfiamenti, le deformazioni dovuti alla conservazione sotto spirito”, scrive Duden. “Soemmerring vuole un simulacro dell’oggetto, non un facsimile di ciò che appare. Non vuole una copia, ma un costrutto”.

Prima che l’aborto diventasse una delle battaglie ideologiche più importanti della destra conservatrice, i feti erano trattati come oggetti di interesse scientifico non così diversi da tutti gli altri.

Alla radice della mia inquietudine davanti al feto c’è un problema tanto politico quanto filosofico, cioè la difficoltà di tracciare una linea di demarcazione tra un corpo materiale e la sua rappresentazione culturale. Spesso, gli oggetti di studio della scienza mettono in discussione il confine tra queste due categorie, senza poter essere del tutto abbracciati né dalla prima né dalla seconda. La scienza si occupa di studiare la natura dei corpi, ma ogni affermazione sulla “natura” di un corpo rischia di annullare la distanza tra l’occhio e l’oggetto, producendo l’illusione di uno sguardo privo di ogni mediazione. Il feto nel barattolo è, senza alcun dubbio, reale: è un corpo sufficientemente materiale da poterlo toccare con le mani. Al tempo stesso, l’apparente trasparenza del vetro mi sta nascondendo qualcosa che è rimasto inosservato. Sospeso nel suo solvente, separato dal corpo vivente che lo ha contenuto, il feto nel barattolo diventa, per me, un’immagine senza una storia: un simbolo che trascende il contesto in cui è esistito. Non mi chiedo chi fosse la donna che lo ha generato, né quale sia stato il motivo per cui è stato abortito. Non so chi lo ha conservato né perché. Il feto esiste come una rappresentazione di sé stesso: la persona all’interno del cui corpo è cresciuto e le condizioni materiali della sua esistenza diventano tanto insignificanti e tanto trasparenti quanto il vetro del barattolo in cui è conservato.

Pur nella sua materialità, il feto nel barattolo è tanto un corpo quanto una rappresentazione. Qualcuno lo ha ripulito, eliminando il sacco amniotico in cui era contenuto e recidendo il suo cordone ombelicale. Qualcuno ha preparato la soluzione di formalina che ne ha preservato le forme e ha selezionato il barattolo di vetro in cui sarebbe stato esposto al mio sguardo futuro. Qualcuno ha dettato le condizioni di ciò che avrei visto e ha costruito artificialmente ciò che ho imparato a riconoscere come “naturale”. Se dietro a ogni rappresentazione si nasconde quello che si è scelto più o meno consapevolmente di escludere, la prima, più evidente esclusione è quella del corpo della donna senza la quale il feto non sarebbe esistito; la seconda è quella del processo tecnologico che lo ha immortalato e lo ha reso eternamente visibile.

Uno degli aspetti più disturbanti della costruzione dell’immagine del feto come icona della sacralità della vita, e della complicità dello sguardo medico-scientifico in questa costruzione, è il suo rapporto indissolubile con la morte. Il concetto di “biopolitica” fu coniato da Michel Foucault per indicare l’ingresso della vita “nel campo di controllo del sapere e d’intervento del potere”: in nome della tutela e del controllo della vita, i corpi all’interno della società contemporanea sono sottoposti a forme sempre più capillari di controllo e di sorveglianza. Per la sua collocazione al confine ultimo del territorio del vivente, il feto è un avamposto della biopolitica; eppure, l’unico modo che abbiamo per osservarlo – per costruirlo culturalmente e scientificamente come un’icona della vita – passa attraverso la sua trasformazione in un corpo morto, chirurgicamente asportato dal contesto materiale che ne rende possibile l’esistenza. Se osservare un feto in un barattolo significa, come vorrebbero gli anti-abortisti, “guardare in faccia la realtà”, questa “realtà” che si sta guardando è stata resa possibile soltanto a condizione di un’implicita operazione di smembramento, che trasforma un corpo, quello del feto, in un soggetto, e, nello stesso colpo di bisturi, ne oggettifica un altro, quello della donna. I reperti macabri dell’embriologia del passato sono la testimonianza del fatto che ogni biopolitica è segretamente fondata su una necropolitica, cioè su una politica dei cadaveri.

Il 30 aprile 1965, sulla copertina della rivista statunitense Life compariva un’immagine destinata a passare alla storia come una delle fotografie più memorabili del ventesimo secolo. Un feto di 18 settimane fluttuava in uno spazio nero, ancora racchiuso nel sacco amniotico che lo avvolgeva come un velo traslucido. Il suo aspetto e la sua posa erano sorprendentemente espressivi; come immerso in una meditazione profonda, il feto aveva le mani raccolte vicino al mento, mentre i suoi occhi chiusi, forse addormentati, erano rivolti verso una luce di cui non si scorgeva la sorgente. Lo spazio che lo circondava era tempestato di piccole pagliuzze bianche sospese in una matrice oscura e sconosciuta, impenetrabile come una galassia di stelle lontane. “Il dramma della vita prima della nascita”, si leggeva sulla copertina. “Impresa fotografica a colori senza precedenti: un feto vivente di 18 settimane mostrato all’interno del suo sacco amniotico”. All’interno della rivista, un servizio fotografico accompagnato da un testo illustrativo rappresentava i diversi stadi di crescita e di sviluppo dell’embrione umano, dal concepimento fino al momento della nascita. Le fotografie combinavano un’estrema ricchezza di dettagli anatomici con luci teatrali, colori caldi e pose drammatiche, trasmettendo un’intensità emotiva che mai prima di allora aveva accompagnato una sequenza di immagini scientifiche.

A seguito della pubblicazione del servizio su Life, l’autore, un fotografo svedese di nome Lennart Nilsson, divenne uno dei reporter più famosi al mondo. Le sue fotografie, pubblicate in diversi libri di immenso successo commerciale, sono ancora oggi le rappresentazioni più riconoscibili del feto umano nella cultura di massa. Pur interpellato numerose volte, Nilsson non si pronunciò mai sulla sua posizione riguardo al diritto all’aborto; molte testimonianze lo ricordano come un uomo disinteressato alla politica, semplicemente dedito a rappresentare la realtà nel modo più oggettivo possibile. Eppure, prima di raggiungere lo status di celebrità, Nilsson aveva manifestato pubblicamente la sua vicinanza alla causa anti-abortista: aveva espresso in alcune interviste l’auspicio che le sue fotografie contribuissero a “prevenire molti aborti non necessari”, e, nel 1952, aveva firmato su una rivista svedese un reportage critico contro il diritto all’aborto, intitolato Perché un feto deve essere ucciso?. Quale che fosse la sua posizione personale, è indubitabile che le sue fotografie contribuirono più di ogni altra immagine alla costruzione dell’iconografia del feto come persona umana, consegnando nelle mani della propaganda anti-abortista uno strumento di una potenza senza precedenti.

Se dietro a ogni rappresentazione si nasconde ciò che si è scelto di escludere, la prima, più evidente esclusione è quella del corpo della donna senza la quale il feto non sarebbe esistito.

La celebre fotografia pubblicata sulla copertina di Life nel 1965 (che chiamerò, per brevità, Feto 18) è entrata a far parte dell’immaginario culturale globale, ma la storia della sua realizzazione è rimasta sempre avvolta in una coltre di mistero. Nilsson non era un medico, ma amava farsi ritrarre in camice bianco e guanti di lattice insieme alla sua fotocamera endoscopica, equipaggiata con lunghi obiettivi fotografici progettati per penetrare e illuminare l’oscurità dell’utero. Lo stesso Nilsson, d’altra parte, era spesso evasivo quando veniva interrogato sulle tecniche che aveva utilizzato per ottenere le sue immagini più famose. In realtà, l’unica fotografia endoscopica, cioè scattata all’interno dell’utero, inclusa nel servizio del 1965 su Life era un’immagine molto ravvicinata della testa di un feto di 15 settimane, di cui si scorgeva appena un sopracciglio e la palpebra di un occhio. Questa immagine, molto meno d’impatto di quella scelta per la copertina della rivista, fu scattata da Nilsson pochi istanti prima di un aborto chirurgico. Tutte le altre immagini, inclusa la meravigliosa fotografia del Feto 18, erano state ottenute dai resti di feti appena abortiti, messi in posa all’interno di un acquario.

Il fotografo aveva collaborato per anni con una prestigiosa clinica ginecologica di Stoccolma che gli aveva concesso un accesso privilegiato ai corpi dei suoi soggetti. I medici del reparto hanno raccontato che erano soliti avvertire Nilsson ogni volta che erano in procinto di praticare un aborto; i feti, infatti, dovevano essere ritratti entro pochi minuti dal termine dell’operazione per evitare che i loro corpi si deteriorassero irreversibilmente, perdendo quell’aspetto “vivente” necessario alla buona riuscita dell’impresa. Anche nei rari casi in cui Nilsson realizzava fotografie “in utero”, il processo con cui le immagini venivano realizzate era ben più invasivo di quanto si possa pensare; l’obiettivo fotografico era inserito direttamente attraverso le pareti dell’utero della donna in concomitanza con un intervento chirurgico. Tutte le fotografie di Nilsson erano pesantemente ritoccate prima della pubblicazione per assicurarsi che nessuno dei “bambini” – così ci si riferiva ai feti ritratti all’interno del reportage su Life – potessero essere percepiti dal pubblico come dei cadaveri. In un macabro paradosso, libri pieni di fotografie di feti morti finirono per essere pubblicizzati come il regalo perfetto per le mamme in dolce attesa di tutto il mondo.

Le fotografie di Nilsson contribuirono più di ogni altra immagine alla costruzione dell’iconografia del feto come persona umana.

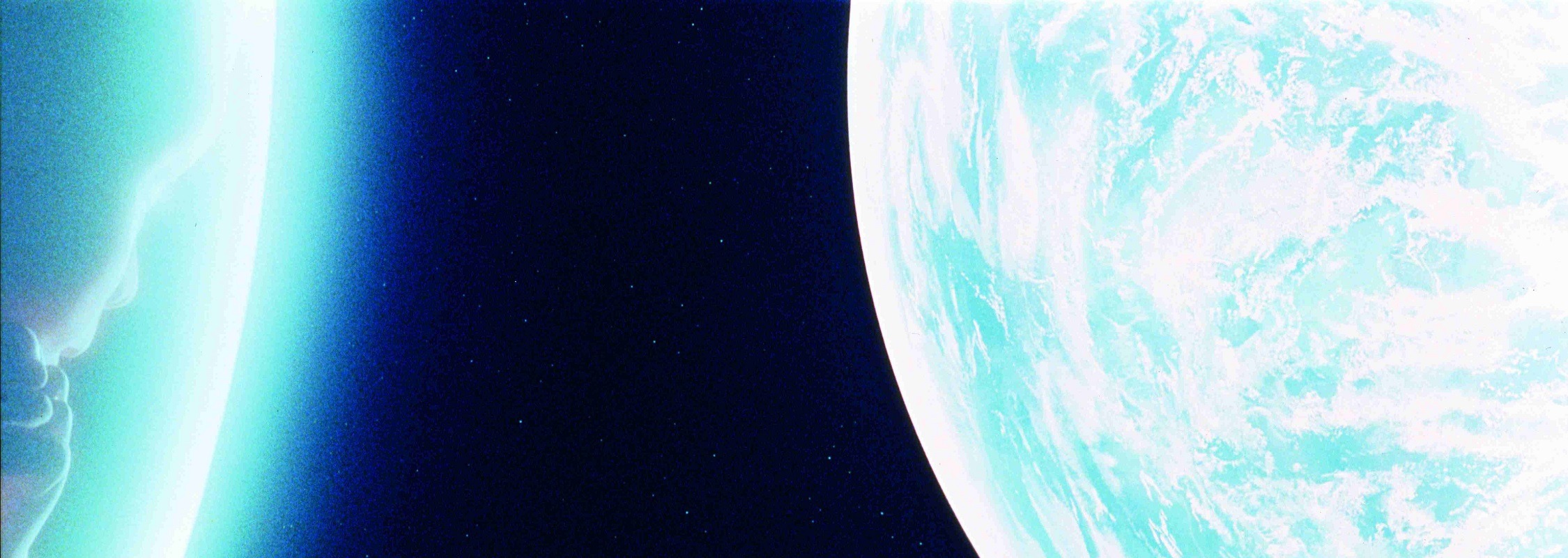

La prima volta che mi sono imbattuta nella fotografia del Feto 18, ero già così abituata a immaginare il feto come un individuo separato dal corpo della donna che il pensiero che si trattasse di un’immagine allestita a tavolino non mi ha nemmeno attraversato la mente. Un’ingenua convinzione mi suggeriva che il fotografo doveva essere riuscito, con qualche gioco di prestigio tecnologico a me ancora sconosciuto, a rendere la carne della donna del tutto trasparente, guardando attraverso il suo corpo come se fosse una finestra. Eppure, l’inquadratura dell’immagine non lascia adito a dubbi: il feto è fotografato frontalmente, con tutto il corpo perfettamente visibile e illuminato da una luce esterna, mentre un brandello della placenta fluttua sospeso alla sua sinistra. Avrei dovuto sapere, ma per qualche motivo mi rifiutavo di sapere, che il naturalismo di quell’immagine non poteva avere assolutamente nulla di “naturale”. Da dove veniva quello sguardo? Che cosa lo rendeva tecnologicamente possibile? E, soprattutto, quale autorità lo rendeva legittimo? Nella fotografia del Feto 18, il corpo della donna era stato rimosso due volte: non soltanto era stato tagliato fuori dall’inquadratura, ma – con una facilità che non smetterà mai di sconvolgermi – era anche stato cancellato dal mio immaginario. Fluttuando come un astronauta nello spazio della rappresentazione, il feto non è tenuto a obbedire alle regole dei corpi materiali: può essere invisibile e visibile, vivo e morto allo stesso tempo.

I libri pieni di fotografie di feti morti finirono per essere pubblicizzati come il regalo perfetto per le mamme in dolce attesa di tutto il mondo.

Dopo la pubblicazione delle immagini di Nilsson, nel pieno dell’era dell’esplorazione spaziale, l’immagine del feto sospeso nell’oscurità dell’utero, legato al corpo materno soltanto attraverso il suo cordone ombelicale, fu subito assimilata culturalmente all’immagine dell’astronauta che fluttua nello spazio. La mitologia dell’esplorazione spaziale, rielaborata dallo sguardo della fantascienza, è spesso stata il veicolo di uno sguardo colonizzatore dell’uomo sull’universo, ha alimentato l’idea della separazione dell’essere umano dal suo contesto materiale e socio-culturale e ha realizzato la possibilità di una visione disincarnata mediata dalla tecnologia. L’iconografia del “feto come astronauta” porta con sé una retorica complessa: da un lato, rinforza la cesura concettuale tra l’embrione e il corpo della donna, il quale diventa una metafora rassicurante dell’astronave e, allo stesso tempo, una rappresentazione inquietante dell’ostilità dello spazio profondo. Ma l’associazione tra il feto e l’astronauta rinforza anche l’idea del feto come “abitante del futuro”, un futuro sempre vulnerabile al rischio dell’estinzione.

Il capolavoro di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio si conclude con l’immagine di un feto umano di proporzioni astronomiche, dall’aspetto molto somigliante al Feto 18 di Lennart Nilsson, che, racchiuso in una bolla amniotica perfettamente trasparente, si avvicina lentamente al pianeta Terra. Questa apparizione è intrinsecamente ambigua: si presenta come un messaggio di speranza e di progresso, ma, allo stesso tempo, sembra anche prefigurare la possibilità di una catastrofe. La teorica femminista Zoë Sofoulis ha commentato questa immagine cinematografica in un articolo del 1984, in cui tracciava un parallelo tra le posizioni anti-abortiste dei conservatori e l’opposizione, apparentemente contraddittoria, degli stessi gruppi politici al disarmo nucleare. “All’inizio sembrava che esistesse una contraddizione tra l’interesse dei conservatori al potere per l’escalation militare e il loro desiderio di proteggere la vita del feto, ma entrambe le posizioni si rivelano essere articolazioni di un futuro collassato”, scrive Sofoulis. “Il ‘sempre già’ del culto della personalizzazione del feto è identico al ‘destinato a essere’ dell’ideologia del progresso; ciascuno di essi fa parte dell’apparato ideologico dello sterminio, che fa collassare il futuro sul presente”. La rappresentazione del feto come un esploratore extra-terrestre venuto dal futuro lo distacca efficacemente dalla sua esistenza materiale presente: ogni feto è sempre già un bambino, ed è, allo stesso tempo, un viaggiatore nel tempo, messaggero di un domani sempre destinato a essere distrutto. La logica che guida la corsa agli armamenti è la stessa logica che trasforma l’aborto in omicidio: entrambe sono fondate su una proiezione del presente in un futuro che viene dipinto come un destino inevitabile.

L’immagine del feto sospeso nell’oscurità dell’utero fu subito assimilata culturalmente all’immagine dell’astronauta che fluttua nello spazio.

Sul piano dell’immaginario politico, l’esplorazione spaziale ha veicolato l’immagine della Terra e dei suoi abitanti come un’unità indistinta, una generica comunità priva di differenze; questa indistinzione ha mascherato la specificità politica delle disuguaglianze sotto lo stendardo astratto di un’“umanità” da difendere. In modo del tutto analogo, la potenzialità della “vita non ancora nata” è un’arma retoricamente efficace proprio perché distacca la contingenza di una specifica vita dal suo contesto socio-economico, materiale e culturale per diventare il simbolo di una Vita apparentemente assoluta: una Vita in nome della cui protezione incondizionata è possibile contemplare e imporre politiche securitarie, militariste e reazionarie.

Poco dopo la pubblicazione delle fotografie di Nilsson, il dibattito sui metodi con cui erano state ottenute si accese nei circoli femministi e in alcuni ambienti accademici; questo, tuttavia, non inibì affatto la loro diffusione. Un medico svedese di nome Lars Engstrom espresse pubblicamente il suo disappunto davanti alla pubblicazione delle fotografie, che riteneva una forma di “malcelata propaganda anti-abortista”. “Io voglio solo parlare delle donne che, in realtà, sarebbero state le madri dei feti raffigurati”, scriveva Engstrom in un articolo su una rivista scientifica. “Si presuppone che i lettori si siano resi conto che le immagini mostrano feti morti, rimossi con interventi chirurgici o aborti legali. La didascalia di una foto dice quanto segue a proposito degli occhi di un feto al quarto mese di gravidanza: ‘Una calma infinita riposa in questi volti. Sembra che stiano aspettando per un’eternità. Ma è alla breve vita terrena che si stanno preparando e non è il sonno a tenere i loro occhi chiusi’. Si tratta di poesia embriologica o inganno? La verità è cruda e semplice: gli occhi nella foto non vedranno mai”. Anch’io mi sono chiesta molte volte se le donne che abortirono quei feti furono mai a conoscenza delle fotografie di Nilsson. Non so se quelle donne abbiano mai saputo che i resti dei loro aborti sarebbero stati trasformati in simboli universali del “miracolo della vita”, e che le loro raffigurazioni sarebbero state utilizzate come armi in una battaglia per negare a molte altre donne lo stesso diritto di cui loro avevano usufruito. Ho cercato di risalire al nome della donna che ha generato il Feto 18, ma non sono riuscita a trovarne traccia da nessuna parte.

Un estratto da Gender tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne di Laura Tripaldi (Laterza, 2023).