L a famigerata marcia del progresso è il simbolo di tutto ciò che c’è di sbagliato nel modo in cui viene raccontata l’evoluzione. Una trasformazione graduale, diritta e inevitabile, dall’imperfetto al perfetto. Nulla di più fuorviante. Pensate alla vostra famiglia come una marcia che trasforma il vostro bisnonno paterno in vostro nonno, poi in vostro padre, fino a voi. Ignorando madri, zie, cugini. Sciocco, vero? L’evoluzione di Homo sapiens non è stata un percorso lineare da una creatura ottusa a un perfetto essere umano, “casualmente” dipinto spesso come maschio e di pelle chiara. Somiglia di più a una selva di rami che si separano l’uno dall’altro. Io, voi, noi siamo una specie (o sottospecie, o popolazione, a seconda di quale tifoseria tassonomica preferite) del tralcio che corrisponde al genere Homo. Salta all’occhio che queste fronde si sovrappongono nel tempo: specie umane diverse sono vissute nello stesso periodo.

Nella serie HBO Westworld il dottor Ford, interpretato da Anthony Hopkins, ammonisce gelido: “Noi umani siamo soli sulla Terra per un motivo. Abbiamo ucciso e macellato tutto ciò che sfidava il nostro primato”. In realtà il motivo per cui siamo l’unica specie umana sopravvissuta non lo sappiamo. Ma prima di essere soli, abbiamo condiviso la Terra con altri umani per millenni. Una convivenza che ha scritto la nostra storia. In cui si stringe una folla, di cui forse non conosceremo mai tutti i volti.

Il contatto

A giudicare dai resti fossili, entriamo in scena grosso modo 200.000 anni fa. Facciamo in tempo a convivere per 130.000 anni con Homo erectus. L’uomo di Neanderthal – che non è un nostro diretto progenitore, ma un altro ramo del genere Homo – era già comparso e sopravvive fino a circa 40.000 anni fa: 160.000 anni assieme. Diecimila anni prima era scomparso l’ultimo Homo florisiensis, lo “hobbit” dell’isola di Flores. L’ultimo ramo non-sapiens dell’albero umano, il controverso “popolo della caverna del Cervo Rosso”, potrebbe essersi estinto in Cina, 11.500-14.500 anni fa.

Raramente consideriamo la nostra convivenza con altri ominidi come parte della nostra origine e ci attribuiamo il merito di manifestazioni culturali concepite da altre specie umane.

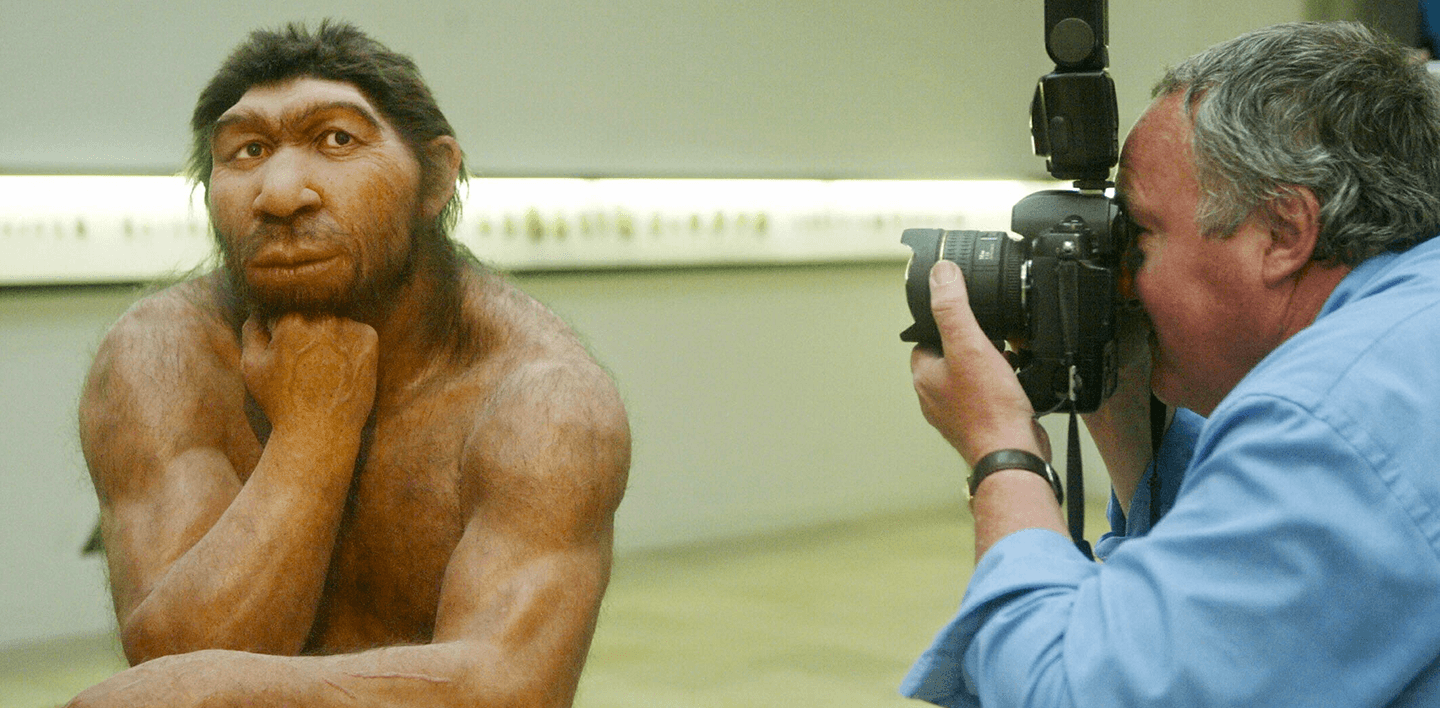

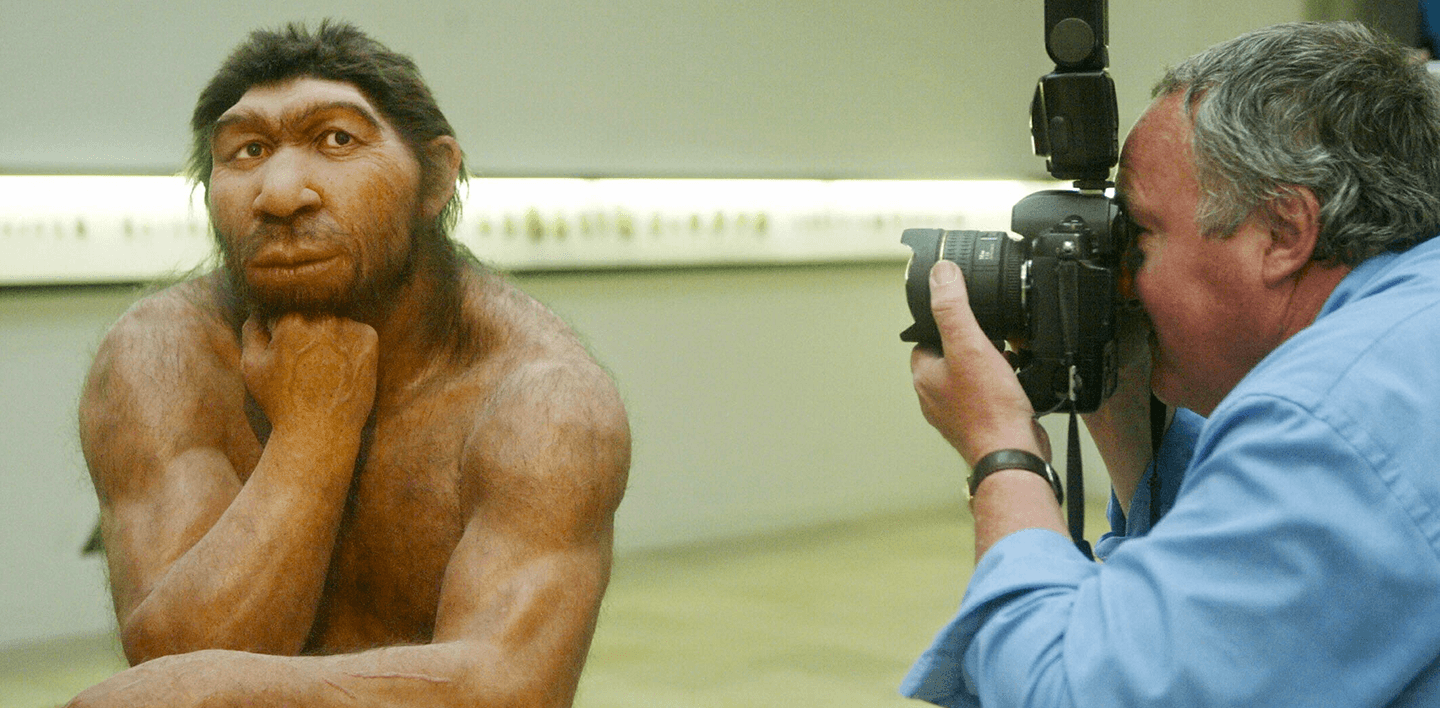

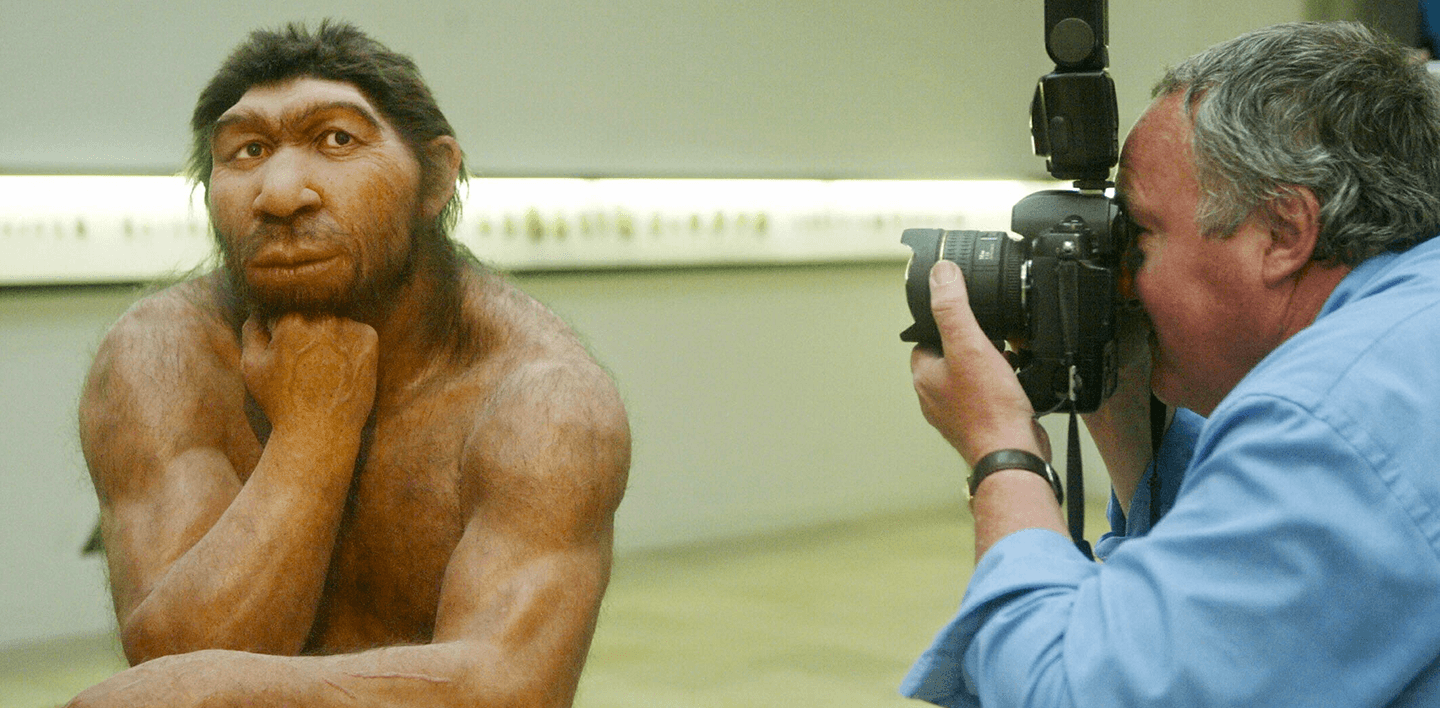

La solitudine è una condizione recente nella nostra storia. Eppure raramente consideriamo la nostra convivenza con altri ominidi come parte della nostra origine. Ossessionati dal nostro complesso di superiorità, noi sapiens sapiens ci attribuiamo spesso il merito di manifestazioni culturali concepite da altre specie umane. Vero, la cultura Neanderthal si arricchisce quando incontra i nostri antenati. Magari è vero anche che i loro bambini non giocavano di fantasia come i nostri. Ma emergono sempre più testimonianze della cultura e della tecnologia di quelli che fino a qualche decennio fa abbiamo descritto come la quintessenza del “bruto delle caverne”. È del 2016 la scoperta che, 176.000 anni fa, quando nessun Homo sapiens aveva messo piede in Europa, i Neanderthal costruivano cerchi di pietra in Francia. Tra loro e noi possiamo mettere tutta la storia dell’umanità dalla scrittura alla conquista della Luna, fino a Donald Trump, circa ventidue volte. Quelle stalattiti spezzate e disposte in cerchio sono i monumenti più antichi della storia, e non sono neanche opera della nostra specie. Stonehenge, scànsati.

Se quando noi abbiamo incontrato i Neanderthal la loro cultura aveva già 100.000 anni, possiamo credere che non abbiamo imparato niente da loro? Rebecca Ackermann, Alex Mackay e Michael Arnold ritengono che sia stato il contatto con altri umani a innescare lo sviluppo di quella che viene chiamata la “modernità culturale”, l’insieme di comportamenti che corrispondono a quelli della specie umana come la conosciamo oggi:

Sull’avvento della modernità culturale umana, è il caso di esplorare la possibilità che alcuni segni distintivi di quella che chiamiamo “modernità” siano il risultato di interazione. […] L’espansione di H.sapiens nell’Asia occidentale e in Europa probabilmente ha indotto nuovi sviluppi nel comportamento dei Neanderthal ed è stata caratterizzata da una fioritura tecnologica e artistica in H.sapiens. […] Possiamo suggerire che l’interazione tra popolazioni di frontiera può essere stato il catalizzatore di questi sviluppi artistici e tecnologici.[…] Quanto diciamo non è semplicemente che ci siano stati scambi culturali, ma che il contatto e lo scambio culturale abbiano creato un ambiente capace di dare il via alle innovazioni che oggi chiamiamo l’alba della cultura umana moderna.

Come e quanto la nostra cultura o la nostra lingua siano debitrici a umani alieni non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Ma una traccia c’è. Ce la portiamo dentro.

Ibridi

Sul proprio sito web Svante Pääbo, genetista del Max Planck Institute di Lipsia tiene in mano il teschio di un Neanderthal. Potrebbe essere il trofeo di un guerriero, e in un certo senso lo è. È il sigillo di una impresa storica. Da pochi grammi di ossa il team di Pääbo ha estratto e incollato al calcolatore milioni di frammenti di DNA devastati dal tempo. Assemblando come in un palinsesto l’essenza di una specie che non esiste più. La sequenza del genoma di Neanderthal. Siamo ben lontani dal comprendere il quadro completo di un Neanderthal vivente dal suo genoma, ammesso che sia possibile. Decifriamo indizi. Sappiamo per esempio che i Neanderthal avevano la stessa nostra versione del gene FOXP2, versione che sembra coinvolta nella nostra abilità linguistica (con buona pace del Java di Martin Mystére che si esprimeva a grugniti, sappiamo da vari indizi che i Neanderthal molto probabilmente potevano parlare). Ma cosa ci dica la genetica dei Neanderthal sulla loro vita esula dal nostro compito. Qui vogliamo vedere cosa ci dice sulla nostra.

Pääbo partiva dall’ipotesi che Neanderthal e H. sapiens fossero separati in casa. Si erano incontrati e scontrati in migliaia di anni, ma ad esempio un teschio di Neanderthal e un teschio umano sono ovviamente diversi anche a un occhio inesperto. Improbabile che creature così distanti potessero incrociarsi fra loro con successo. La realtà però aveva deciso diversamente. Saltò subito agli occhi che il DNA degli europei moderni era più simile a quello del Neanderthal rispetto a quello, per esempio, degli africani. Poco, due-quattro punti percentuali di somiglianza in più. Tanto basta per riscrivere la storia dell’umanità. Quel 2% è il nostro sangue Neanderthal. I loro geni hanno fatto il giro largo: si sono separati da un antenato comune mezzo milione di anni fa, hanno seguito una loro storia indipendente, e poi sono tornati a fondersi con (alcuni di) noi. Alla faccia di ogni febbre di purezza razziale siamo letteralmente ibridi, creature in cui persiste una traccia di eredità di specie diverse dalla nostra – come molti primati, del resto. Di questi amorosi sensi tra umani diversi abbiamo ritrovato resti concreti. In Romania è stata trovata una mascella di Homo sapiens che doveva avere avuto un antenato Neanderthal circa cinque generazioni prima. L’albero, dunque, non è davvero un albero. È una rete. Tirando una maglia, si tira su tutta la paranza.

Qualcosa di ignoto

La fila di lettere del genoma di Neanderthal è il confine tra una paleontologia classica, quella dove si scavano e spennellano ossa (che pure ha successo, sia chiaro: vedasi la recente scoperta di Homo naledi), e una genomica. La vera rivoluzione nella scrittura della nostra storia arriva con un frammento di mignolo. La caverna di Denisova è una gola nera nella roccia delle montagne dell’Altai, in Siberia. Fu un crocevia importante: vi trovarono rifugio umani di varie specie nel corso di migliaia di anni, alcuni lasciandovi le ossa. Tra queste un frammento di mignolo e un paio di denti stranamente grandi. Il team di Svante Pääbo (sempre lui) ricava il genoma di quel mignolo. E ha una nuova sorpresa. Quella sequenza non è di Neanderthal. Non è neanche di H. sapiens. È una nuova specie. Un’intera stirpe di esseri umani, che è vissuta insieme a noi per decine di migliaia di anni, di cui non sapevamo assolutamente nulla finché non abbiamo ricucito i pezzi del suo DNA. Sarebbe rimasta forse sconosciuta per sempre se non per un minuscolo frammento di osso.

Quella sequenza non è di Neanderthal. Non è neanche di H. sapiens. È una nuova specie. Un’intera stirpe di esseri umani, che è vissuta insieme a noi per decine di migliaia di anni, di cui non sapevamo assolutamente nulla.

Denisova è l’unico luogo noto in cui si trovano i resti di sapiens, Neanderthal e Denisoviani. Un sacrario forse unico sulla Terra. Eppure i Denisoviani non dovevano essere così rari – forse furono anche più numerosi dei Neanderthal. Se gli europei e alcuni asiatici sono un po’ Neanderthal, i nativi della Papua Guinea e dell’Australia sono fino al 3-4% Denisoviani. Un’eredità che ha plasmato la storia dei popoli: i tibetani per esempio potrebbero essersi adattati alla vita in alta montagna grazie ai geni dei Denisoviani. A volte non serve neanche un mignolo, e qui brilla la potenza archeologica della genetica. Il 20 ottobre 2016, al meeting annuale della Società Americana di Genetica Umana, il genetista Ryan Bohlender ha presentato indizi di una terza popolazione, di cui non rimane nulla, se non il DNA che sopravvive nei nativi della Melanesia. Prima ancora, altri genetisti avevano avanzato sospetti di altre specie umane ignote di cui rimarrebbero le tracce genetiche nelle popolazioni africane. Sembra quindi che non esista nessuna popolazione umana “pura”: sono tutte meticciate con altre specie.

Specie di cui spesso conosciamo solo geni che ci hanno lasciato in eredità, incapsulati nei nostri cromosomi come insetti nell’ambra. O nei cromosomi altrui. A sua volta, infatti, il genoma dei Denisoviani mostra tracce di ulteriori mescolanze. Dal report di Science di una conferenza al Cold Spring Harbor Laboratory nel 2013: “dai genomi di Neanderthal e Denisoviani […] si stima che il 17% del DNA Denisoviano derivi dai Neanderthal […] E il confronto ha rivelato un’altra sorpresa: il 4% del genoma Denisoviano viene da un’altra specie umana più antica – ‘qualcosa di ignoto’, riporta Pääbo.” La rete è fitta, è un arazzo. Ma il suo disegno iniziamo appena a conoscerlo.

Ossi di seppia

È un viaggio rivoluzionario quello della genetica, che cambia il quadro della nostra storia da “marcia del progresso” all’arazzo di specie: eppure ci lascia un carico di umiltà. La scoperta del tutto casuale dei Denisoviani, e le tracce lasciate da specie umane sconosciute nel DNA dimostrano quanto siano pochi e sfilacciati i frammenti a noi rimasti dell’evoluzione umana. Per più di un secolo abbiamo sbirciato la nostra preistoria dal buco della serratura dei pochi reperti fossili. Le sequenze di genomi antichi hanno aperto un nuovo spiraglio. Al di là quasi tutto è ancora buio. Di molte specie non abbiamo e forse non avremo mai neanche un frammento di ossa, e quindi nessuna sequenza completa: possiamo conoscere solo quello che è rimasto nel nostro genoma. Molti scheletri non contengono quantità significative di DNA. Infine, è probabile che ci siano state altre specie che non hanno lasciato tracce genetiche o fossili. Il quadro della nostra storia è e sarà necessariamente incompleto.

Se questa è la situazione per la specie umana – recente e a cui siamo spasmodicamente interessati – figurarsi per altre. È probabile che i sentieri evolutivi di innumerevoli creature che pensiamo di comprendere siano, in realtà, bozzetti troncati rozzamente. Quella del tempo profondo è una marea avara, lascia pochi ossi di seppia per indovinarla. Scriveva Montale: “occorrono troppe vite per farne una”.