A un certo punto del documentario Il regno dei sogni e della follia (2013), c’è una scena in cui Hayao Miyazaki esce dallo Studio Ghibli mentre fuori è buio pesto, si incammina verso il suo atelier lì vicino con il grembiule ancora addosso, e si lascia andare in una delle sue memorabili confessioni: “io i festivi e i sabati non faccio mai vacanza, solo le domeniche. Così di domenica sono tremendamente occupato. Al mattino pulisco il fiume, ci vado ogni settimana”. Miyazaki, il disegnatore geniale e stacanovista considerato il “dio degli anime”, il regista di cartoni animati di fama planetaria che ha portato l’ecologia al cuore di quasi tutti i suoi film, passa le domeniche a raccogliere la plastica lungo il corso d’acqua dietro casa. Lo fa anche oggi che, valicati ormai gli 80 anni di anagrafe, è tornato per l’ennesima volta dalla pensione per dirigere il suo nuovo, e stavolta davvero ultimo lungometraggio: l’adattamento del romanzo che lui stesso ha più amato da ragazzo, E voi come vivrete? (1937) di Genzaburō Yoshino.

L’uscita era inizialmente programmata in concomitanza dell’Olimpiade di Tokyo 2020, ma come quella è slittata e poi rimandata ancora, accrescendo così la trepidazione del fandom. “Il film sarà creato da un pensionato come me”, aveva anticipato il maestro dell’animazione all’inizio dei lavori in un altro documentario a lui dedicato, Never-Ending Man: Hayao Miyazaki (2016), “quindi si dovrà percepire che è un’assoluta necessità”. Ogni altra informazione sul lungometraggio rimane per ora secretata negli uffici magici e inavvicinabili dello Studio Ghibli in cui Miyazaki ha trascorso una vita da intellettuale impegnato, corrosivo, intransigente, col pallino di elevare l’animazione dal suo rango di arte minore e plasmarne un codice estetico adult-oriented opposto al canone occidentale.

Complice anche la suggestione di un Miyazaki che ritarda la conclusione del suo ultimo film per impegnarsi nel volontariato ambientale, è di recente tornata in auge una lettura apertamente ecologista della sua opera. Una riscoperta in verità abbastanza scontata e di fatto mai interrotta, ma che potremmo dire abbia avuto un momento recente di svolta con le pagine di Chthulucene (NERO, 2019) riservate da Donna Haraway a Nausicaä della Valle del Vento (1984), quale rappresentazione cinematografica tra le più riuscite di solidarietà multispecie in un mondo in disfacimento. Quando poi la pandemia di SARS-CoV-2 ha iniziato a spandersi sulle nazioni, il film è parso addirittura profetico a Susan Napier, studiosa di cultura giapponese della Tufts University e autrice di Mondo Miyazaki. Una vita nell’arte (Dynit Manga, 2020), che ha indicato un’evidente analogia tra il pianeta contaminato e post-apocalittico di Nausicaä – con gli esseri umani costretti a indossare respiratori facciali per proteggersi da bacilli mortiferi – e la catastrofe virale di COVID-19.

Nausicaä della Valle del Vento può essere considerato il primo manifesto ecologista firmato da Miyazaki: un grandioso poema epico sulla dialettica irrisolta tra natura e cultura.

Se si isolano i soli lungometraggi che il maestro dell’animazione ha scritto e diretto in cinquant’anni di regia – escludendo quindi le serie, i corti e i credit da produttore – Nausicaä può essere considerato il primo manifesto ecologista firmato da Miyazaki: un grandioso poema epico sulla dialettica irrisolta tra natura e cultura, capace di influenzare la coscienza ambientalista di un’intera generazione e di diffondere l’ipotesi Gaia (la visione della Terra come una sorta di unico enorme organismo vivente) forse più di quanto abbiano fatto gli scritti del suo stesso creatore James Lovelock. Ma l’ossessione ecologista di Miyazaki innerva in realtà tutta la sua opera e, non certo priva di ambiguità e contraddizioni, si articola su molteplici piani di complessità.

Nel cinema del maestro dell’animazione convivono infatti due spinte ambivalenti, quella ecologista e quella tecnofila: le macchine come massima aspirazione degli esseri umani e la natura ribelle, per quanto culturalmente concepita, che si oppone al loro feroce dominio. “Le due retoriche – quella ambientalista e quella tecnofila – entrano in dissonanza”, fa notare Alberto Brodesco in un saggio della collettanea curata da Matteo Boscarol I mondi di Miyazaki. Percorsi filosofici nell’universo dell’artista giapponese (Mimesis, 2018), come a dire che la macchina distrugge anche quando la si usa per costruire. Attorno a questo ineludibile attrito tra tecnica e ambiente si concentrano da sempre il pensiero e le inquietudini di Miyazaki, in oscillamento continuo tra speranza e disillusione, lieve malinconia e rassegnazione nichilista – “sento che la fine del mondo è vicina”, ammetteva Miyazaki in Never-Ending Man. Al fondo di ogni suo film c’è immancabilmente una crisi: un’apocalisse interiore o esteriore, come scrive Napier, un vecchio mondo che si estingue e uno nuovo in cui, faticosamente, gli esseri umani si prodigano a vivere.

Cresciuto nel Giappone stravolto dalla tumultuosa ascesa del capitalismo e dall’industrializzazione rampante, con tutto il loro portato di sacrifici ambientali e trasformazioni tecno-antropologiche, Miyazaki è il disegnatore-ingegnere che coi suoi cartoni animati a due dimensioni ha rappresentato mondi immaginari nel momento esatto del loro massimo mutamento. L’ha fatto per mettere meglio a fuoco le storture più problematiche del nostro mondo, quello reale, muovendo i suoi racconti come fossero pendoli, avanti e indietro tra tecnologia ed ecologia: l’amore per gli artefatti, concentrato purissimo di intelligenza umana, e il risentimento rabbioso per il dolore che, in mano agli umani, possono arrecare al resto del vivente. L’ecocinema di Miyazaki torna sempre lì, alla ricerca incessante di un’utopia armonica tra esseri umani, macchine e natura.

Un mondo con le piramidi

La tecnofilia di Miyazaki ha origine nelle impressioni della prima infanzia alla Miyazaki Airplanes, la fabbrica di famiglia che negli anni della seconda guerra mondiale produce a tutto spiano componentistica per aerei da combattimento. Il maestro dell’animazione è dunque “figlio della guerra”, come lo definisce Valeria Arnaldi in Hayao Miyazaki. Il mondo incantato (Ultra, 2020): la sua estetica da animatore rimarrà sempre imbevuta del feticismo delle macchine, in particolare delle macchine che volano. Per tutta la vita Miyazaki non ha fatto altro che inserire nei suoi disegni animati aerei, aviogetti, aeromobili, zeppelin, ultraleggeri e idrovolanti, spesso e volentieri militari, forse roso dal senso di colpa per essere nato in una famiglia che dalla guerra combattuta nei cieli ha tratto benessere e opportunità.

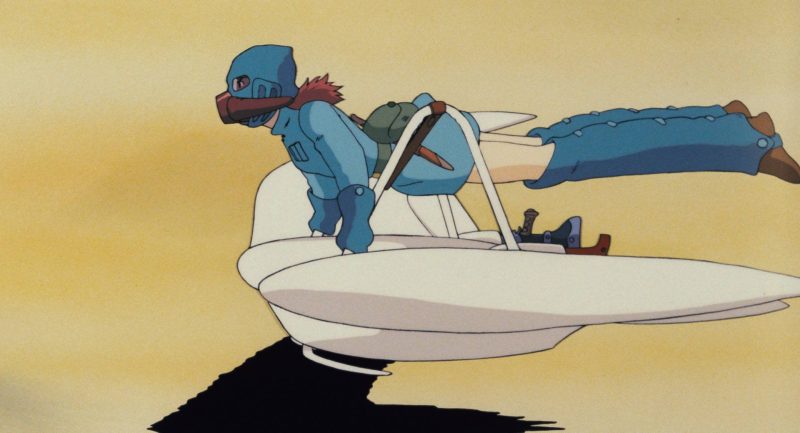

Il culto delle macchine e degli aerei fa la sua comparsa nei lungometraggi diretti da Miyazaki già a partire da Nausicaä della Valle del Vento. In apertura del film alcuni mosaici rupestri raccontano di un’antica guerra termonucleare che ha devastato il mondo e annunciano la venuta salvifica di un messia, l’epifania di una leggendaria dea volante vestita di blu. Stacco di immagine e scorgiamo Nausicaä sorvolare le lande desolate del Mar Marcio alla guida di un aliante a forma di lepidottero. In un mondo in cui il suolo sembra imputridire, l’oracolo parla di una salvezza che arriverà dal cielo: sfrecciando tra le nuvole col suo aliante a vento, Nausicaä pacificherà i mastodontici insetti mutanti della giungla tossica e sederà il conflitto parallelo per il possesso di un’arma invincibile tra l’impero militare di Tolmechia, forte delle sue colossali aeronavi, e il regno di Pejite, difeso da abili piloti di velivoli futuristici.

È sufficiente questo primo film e già si capisce che per Miyazaki gli aerei sono macchine assurde e meravigliose, dinosauri di metallo che galleggiano nell’aria, e da Nausicaä in avanti non mancherà mai occasione di collocare nei suoi film ogni sorta di oggetti volanti in un pazzesco assortimento di fogge e fatture. In un articolo pubblicato su Doppiozero, Francesco Memo sintetizza così l’impossibile rassegna: “immense corazzate volanti che solcano i cieli come cetacei il mare, eleganti alianti e deltaplani ibridati con ali di insetto, rossi idrovolanti che planano sull’acqua azzurra, dirigibili bimotore a forma d’uccello che sferragliano tra le nuvole. L’elenco sarebbe infinito e necessiterebbe di un atlante a sé, tale è la biodiversità aeronautica che Miyazaki ha depositato nella sua lunga carriera”, dal primo film alla sua opera testamentaria, Si alza il vento (2013).

Protagonista di quest’ultimo è un giovane progettista di aeroplani, Jirō Horikoshi, che durante la seconda guerra mondiale contribuì allo sviluppo dei micidiali caccia “Zero”. Jirō è una persona ammodo e benintenzionata, incarna il genio dell’uomo comune che sa in che modo adoperare le macchine per risolvere problemi pratici o coronare sogni antichi, come quello del volo. Il talento, vuole dirci Miyazaki, è ovunque, molto più di diffuso di quanto non si creda comunemente: in Jirō, ragazzino miope che non potendo diventare pilota decide di farsi progettista di aerei, così come nella brillante diciassettenne Fio, che in Porco Rosso (1992) supera gli stereotipi anagrafici e di genere diventando la meccanica di fiducia del più blasonato tra i cacciatori di taglie dell’Adriatico. Nell’umanesimo macchinico di Miyazaki l’ingegnosità umana si manifesta attraverso la macchina con cui diventa un tutt’uno, senza per questo fondersi in astruse chimere fanta-robotiche.

Come Miyazaki, Jirō non sogna altro che l’armonia tecnica, l’equilibrio perfetto tra la macchina ben integrata alle leggi della natura, l’umano che l’ha realizzata e il vento che la sospinge. Eppure questo suo ideale di equilibrio natural-culturale andrà brutalmente in frantumi al primo scontro con la realtà: all’istituto di ricerca aeronautica in cui viene assunto, all’ingegner Horikoshi viene chiesto di lavorare alacremente per colmare il ritardo tecnologico e militare del Giappone sul fronte degli aerei da combattimento. “Per diventare reali”, commenta a proposito Memo, “le macchine volanti sognate dal giovane progettista devono sporcarsi col mondo, la politica, l’industria, le forze armate, con le sue contraddizioni, con le sue stridenti disuguaglianze”. Jirō è di origini umili, e prova perciò a darsi una giustificazione morale – “noi non siamo mercanti d’armi, vogliamo solo creare dei buoni aeroplani” – ma in verità capisce immediatamente che la guerra è il fine ultimo del suo lavoro. Peggio: ne è la sola condizione di possibilità.

Per Miyazaki gli aerei sono macchine assurde e meravigliose, dinosauri di metallo che galleggiano nell’aria: non manca mai di collocare nei suoi film ogni sorta di oggetti volanti in un pazzesco assortimento di fogge e fatture.

Ne I mondi di Miyazaki Brodesco parla di “melancolia dell’ingegnere”: la passione cristallina per la tecnologia, macchiata però dalla consapevolezza del suo carattere potenzialmente distruttivo. “La scelta”, scrive Brodesco, “si pone tra la possibilità di costruire aerei compromettendosi con la politica, le forze armate e l’industria oppure non costruirne affatto”. È un dilemma etico che nel film si ripresenta ogniqualvolta Jirō incontra in sogno la sua guida spirituale, Giovanni Battista Caproni, conte di Taliedo e progettista del bimotore Ghibli. “Tu, tra un mondo con le piramidi e un mondo senza piramidi, quale preferisci?”, chiede il conte in una delle sue apparizioni oniriche, legittimando con l’estetica la creazione di artefatti moralmente discutibili. E continua: “quello di volersi librare nel cielo è il sogno dell’umanità, ma è anche un sogno maledetto. Gli aeroplani portano il segno del destino di divenire strumenti di massacro e distruzione”. Jirō deve sapere che vedrà i suoi aerei volare soltanto in guerra, che il cielo azzurro finirà per inghiottirseli tutti.

L’estetica e l’arte, pur nella loro dimensione integrata all’industria, ovvero il design, agiscono da protezioni morali, da giustificazioni dello scarto che separa l’idea della tecnologia dalla responsabilità del suo utilizzo. Jirō proverà vanamente a smarcarsi dal tragico rovesciamento cui sono destinate le sue creazioni: l’ingegnere buono si accontenterebbe infatti di progettare gli innocui aerei di carta che in una scena di Si alza il vento lancia verso il terrazzo della fidanzata Nahoko, in un adolescenziale danza di corteggiamento. Più avanti nel film proporrà addirittura di non imbarcare armi nei caccia Zero perché, dirà lui stesso suscitando le risa dei colleghi progettisti, “gli aerei volano meglio senza mitragliatrici”.

In ogni suo film Miyazaki ha tentato di depurare il volo dalla funzione bellica di dominio per riportarlo invece a quella civile, come col pony express “volante” fondato dalla protagonista di Kiki – Consegne a domicilio (1989), oppure a quella ludico-esplorativa, come con l’ornitottero cui in Laputa – Castello nel cielo (1986) il minatore Pazu lavora a tempo perso per poter raggiungere un giorno la leggendaria città sospesa di Laputa. Se in Porco rosso l’ex asso della Regia Aeronautica Marco Pagot si sottrare alla guerra rifiutando seccamente le avances del Regime – “piuttosto che diventate un fascista meglio essere un maiale” –, ne Il castello errante di Howl (2004) lo stregone deuteragonista si tramuta in una creatura alata al soldo di una guerra che incendia i cieli, ma è un mercenarismo che lo logora nell’animo e da cui vorrebbe scappare. Ogni volta che torna al focolare domestico del suo bizzarro castello steampunk, Howl si concede un lungo bagno purificatore per mondarsi dallo sporco della guerra, dal suo odore di sangue e ferro, vale a dire odore di morte.

Come ogni tecnologia, le macchine nascono con inscritto il destino del loro utilizzo e non è affatto vero che sono eticamente neutrali, immacolate, forze positive nelle mani dei virtuosi e negative in quelle dei malvagi. Al contrario, cambiano di per sé la moralità di chi ne entra in possesso, e possono anche evidenziarne la natura peggiore, come nota Marco Cosolino ne I mondi di Miyazaki: “scienza e tecnologia sembrano portare l’uomo alla rovina, non essendo esso in grado di gestire i mutamenti sociali e culturali che porta il progresso”. Questa consapevolezza del lato oscuro della tecnologia che spinge gli umani a collocare l’antropico contro se stesso oppure al di sopra della natura fa di molti dei personaggi di Miyazaki figure oblique, tutt’altro che lineari e non inquadrabili in una morale manichea. “Nelle storie di Miyazaki c’è il male ma mancano i cattivi”, commenta Memo al riguardo, “personaggi ad una dimensione che spiegano con la loro innata natura malvagia la violenza nei confronti dell’uomo e della natura. Abbondano al contrario figure ambigue, cattivi che diventano tali per educazione e addentellati morali, sociali e tecnici”.

Il mite e bonario ingegner Horikoshi, ad esempio, disegna aerei splenditi e sinuosi, che tuttavia andranno a incenerire le città nemiche. In Ponyo sulla scogliera (2008) l’antagonista di turno è il mago Fujimoto, ma più che un cattivo si tratta di un padre goffo e possessivo che non sa bene come crescere la figlia-pesce, e con l’intento di proteggerla dal male che c’è nel mondo degli umani finisce per scatenare un catastrofico tsunami. Oppure si prenda, come fa Davide Brullo su Pangea, il caso di Principessa Mononoke (1997): del film il principe Ashitaka è il protagonista retto e incorruttibile, ma uccide; San difende la foresta ma è selvatica e irrazionale, disprezza la genie umana senza distinzione di causa; la potente Lady Eboshi fabbrica archibugi micidiali ed è una spietata spaccaprovincie, eppure riscatta le prostitute per farle lavorare nella sua fornace e offre ospitalità ai lebbrosi; il bonzo Jiko dovrebbe essere invece un santo anacoreta, ma mosso dal profitto arriva addirittura a decapitare il dio della foresta. Eccola di nuovo in azione, quella fragile tensione tra macchine, natura e moralità umana che rende i mondi di Miyazaki tanto instabili, perennemente in bilico e sul punto di crollare.

Il corpo tra i due mondi

Il Giappone del secondo Novecento è la nazione della tragedia atomica, della repentina modernizzazione, dell’iper-tecnologizzazione del quotidiano, infine della trasformazione tecno-futuristica della società: dinamiche culturali di portata epocale, capaci di influenzare gioco forza gli stili e i contenuti dell’arte popolare, che per i giapponesi significa soprattutto fumetto e animazione. Miyazaki non sfugge agli influssi trasformativi della società in cui si trova a disegnare, e nei suoi film trova così spazio una sorta di “tradizionalismo creativo” nella reazione critica all’effetto corruttivo della crescita economica, ai rischi del progresso tecnologico, alla natura deturpata dal consumismo e forse ingenuamente contrapposta all’utopia agreste dalla quale provengono, o a cui tendono, molti dei suoi personaggi.

Ne Il mio vicino Totoro (1988), ad esempio, un padre archeologo si traferisce con le due figlie in campagna, tra risaie e braccianti agricoli del satoyama, per stare vicino alla moglie ricoverata in sanatorio ma anche per solastalgia, desiderio di passato e di altrove, richiamo della natura a una vita più semplice e meno alienata. Rispetto alla famigliola che in Totoro si sposta dalla città al microcosmo della campagna, la protagonista di Kiki fa invece il movimento opposto, e dal villaggio rurale si insedia in città per completare l’apprendistato da strega. Si allontana così dalla tradizione e ci metterà un po’ ad abituarsi al tempo frenetico della modernità – lavoro, consumo, piacere – tra convenzioni borghesi, esotismo della metropoli e indifferenza dei suoi abitanti blasé.

Nei film di Miyazaki trova spazio una sorta di “tradizionalismo creativo” nella reazione critica all’effetto corruttivo della crescita economica, ai rischi del progresso tecnologico, alla natura deturpata dal consumismo.

Anche Ashitaka, dannato dal tocco fatale di un dio maligno perché ferito da un’arma da fuoco, è costretto a lasciare il villaggio natale, isolato dal progresso e abitato dal leggendario popolo degli Emishi. “La maledizione stessa può essere interpretata come una metafora dell’abuso del progresso scientifico”, osserva Cosolino: “dona infatti al protagonista forze e capacità sovraumane, condannandolo, però a morte certa”. Alla prima sosta del viaggio alla ricerca di una spiegazione all’anatema, l’eroe non ha nemmeno i soldi per comprare il fieno al suo destriero Yakkull, e paga in pepite d’oro, del tutto alieno ai valori del mercato. La questione delle minoranze etniche a rischio estinzione perché non al passo col progresso tecnologico è centrale in Mononoke, ma era già ben tematizzata anche in Nausicaä, con la comunità tradizionale e minacciata della Valle del Vento che sopravvive cercando un rimedio all’avvelenamento chimico dell’ambiente circostante.

Di avvelenamento degli ecosistemi ci sarà traccia poi in Ponyo sulla scogliera e La città incantata (2001). Negli intenti iniziali di Miyazaki, Ponyo voleva essere un lungometraggio sull’inquinamento delle acque, e così almeno in parte è stato: nelle prime scene del film vediamo infatti una vorace rete a strascico che raschia dal fondale marino animali e rifiuti di ogni tipo, tra i quali un barattolo di vetro in cui finisce intrappolata la bimba-pesce protagonista. Ne La città incantata, invece, la giovane Chihiro attraversa un misterioso portale torii e si ritrova catapultata in una magica bathhouse frequentata da spettri, per lasciare la quale dovrà completare un lungo percorso di redenzione attraverso fatica fisica, autodisciplina, accettazione del diverso e rifiuto degli eccessi capitalistici. Passaggio fondamentale della sua traiettoria di trasformazione psicologica è l’arrivo ai bagni pubblici di un dio putrido il quale, con il suo aiuto, spurgherà tutta la sporcizia che lo intossica e intasa, rivelandosi essere lo spirito di un fiume inquinato.

Ad accomunare i destini dei personaggi di Miyazaki è forse quell’essere “corpo tra i due mondi” di cui parla Marco Inguscio su Nazione Indiana, riferendosi in particolare a Nausicaä. La principessa della Valle del Vento non ha infatti paura di addentrarsi nella foresta del Mar Marcio, studia le spore della muffa tossica con scrupolosità da scienziata, scopre contro ogni previsione che la giungla non sta avvelenando il terreno: al contrario, lo sta bonificando. Avverte che è la superstizione degli umani a paralizzare il mondo e che la coesistenza è possibile anche nella “terza natura” del Mar Marcio, non più pristina ma nemmeno già annichilita. Nelle parole di Inguscio, Nausicaä “ha capito cos’è l’ecologia: il rapporto dell’umanità con le cose, tra le conseguenze delle nostre azioni e l’ambiente”.

La trans-corporeità dei personaggi di Miyazaki può fare di loro esseri anfibi, umani a metà o portatori di una “maschera selvatica”, come sottolinea Arnaldi, che li mette in condizione di attraversare la soglia tra i due mondi. Si prenda il maiale umanoide Marco Pagot, ex-aviatore militare che nel conflitto bellico ha perso tutto, anche la faccia da uomo. In Ponyo la protagonista è invece una bambina-pesce che il padre Fujimoto (anche lui non più, o non del tutto, umano) vorrebbe mantenere nella sua innocente condizione acquatica, ma che finirà per sbilanciarsi verso la vita terrestre dopo aver ingerito una goccia di sangue del suo amichetto Sōsuke. Ne La città incantata il personale dello stabilimento termale ha fattezze di rana, il macchinista Kamaji sembianze di aracnide, la strega Yubaba può mutare in una creatura con testa umana e corpo di uccello mentre il mago Haku si trasforma in un drago: in Miyazaki la continuità della vita tra umano e non-umano si apre quindi anche al fantastico, al mitologico e al trascendentale, in una sorta di “animismo postmoderno”.

Culturale, naturale e soprannaturale si intrecciano soprattutto in Principessa Mononoke, indubbiamente il più mistico dei film di Miyazaki, che ne fonda l’impianto mitologico sul principio shintoista secondo cui ogni cosa è sacra, ha uno spirito e va perciò stessa rispettata. Ecco che nelle foreste incorrotte del film abbondano divinità del bosco (kami), spiritelli degli alberi (kodama) e demoni imperscrutabili (yokai), come il dio della foresta da cui dipende l’equilibrio di tutta la biosfera. Il dio ha un’incarnazione notturna ed ectoplasmica (daidarabochi), e un’incarnazione diurna e animale (shishigami), con corpo di cervo e volto di umano. Erratico e sfuggente, fascinans et tremendum come ogni vero dio, lo si avvista camminare a pelo d’acqua nel fitto del bosco, sotto i suoi zoccoli ungulati l’erba fiorisce e subito si dissecca: segno che il nume può dare la vita, insufflarla nel corpo come concede ad Ashitaka, oppure toglierla per sempre. Una dispensa imperiale ne ha tragicamente autorizzato l’abbattimento perché si crede che il suo sangue curi ogni male e che la sua testa mozzata doni al possessore l’eterna giovinezza.

Per ricucire il separatismo rovinoso che ha fatto di natura e cultura reami scissi e in contrapposizione, Miyazaki non si limita a ibridare umano e animale, vegetale e spirituale, ma estende questa sua opera di mixité anche alle macchine. In Si alza il vento, ad esempio, il primo aereo che Jirō vede in sogno sembra una creatura viva – proprio come il castello semovente di Howl –, un volatile metallico talmente ben congegnato da apparire parte della natura stessa, e non la sua negazione. Il corpo tra due mondi è in questo senso conformazione del culturale al naturale, ai suoi limiti sacri e alle sue potenze arcane, ma senza scadere nel misoneismo. E senza nemmeno idealizzare la natura, che nel cinema di Miyazaki non è quasi mai innocente e sentimentalizzata. “Le natura può anche agire”, scrive Napier: “il suo intervento è a volte spirituale e trascendente, altre volte violento e terrificante”. Dei binarismi, che in fin dei conti fuoriescono tutti dalla medesima crepa tra natura e cultura, Miyazaki sceglie ogni volta di esplorare lo spazio intermedio, l’intercapedine in cui i anche i codici più antichi possono tornare a confondersi.

Mondi in bilico

Quella tra distruzione e ricostruzione è una dualità fondativa per la cultura giapponese, che in Miyazaki va a comporre un immaginario del disastro vasto e complesso, permeato da una malinconia sublime e romantica rivolta al passato come al futuro. Le sue storie si svolgono prevalentemente in cielo, nelle foreste o sott’acqua, in scenari spesso e volentieri sconvolti da cataclismi, dunque ideali per esaminare il comportamento e la psicologia degli umani alle prese con la devastazione naturale. In Si alza il vento, per dire, assistiamo a una sequenza di immagini sul grande terremoto del Kantō che nel 1923 devastò Tokyo e le prefetture circostanti. Nel film un ruggito tremendo sconquassa il terreno e sbriciola la città, eppure la società non va del tutto in frantumi: alla devastazione Jirō e gli altri personaggi reagiscono con sacrificio, risolutezza, azioni prosociali. Napier la vede così: “Miyazaki continua a fare film che ispirano l’azione di fronte alla tragedia, il senso di comunità di fronte all’assenza e la resurrezione di fronte alla rovina”.

In Miyazaki la continuità della vita tra umano e non-umano si apre anche al fantastico, al mitologico e al trascendentale, in una sorta di “animismo postmoderno”.

Che la catastrofe possa rendere le persone migliori e più solidali era un tropo già all’opera in Ponyo. Sin dai tempi antichi si dice che un pesce dalla faccia umana provocherà un terribile daikasho, o tsunami, e così effettivamente accade quando la piccola Ponyo libera accidentalmente l’enorme potere magico che il padre Fujimoto sta accumulando per sovvertire il dominio che gli umani esercitano sul mondo marino. Le onde si gonfiano spaventosamente, la marea inonda le strade e il mare regredisce allo stadio devoniano, pullulante di pesci preistorici. Eppure l’inondazione non distrugge la vita degli umani, anzi: nessuno sembra poi così sconvolto, l’acqua alta lava via lo sporco come avesse un effetto catartico e purgativo. Più che il dramma del disastro c’è l’eccitazione e l’avventura di vivere in un mondo semi-sommerso, anche se il gioco non può durare a lungo: lo squilibrio causato da Ponyo minaccia di far collassare il campo gravitazionale terrestre, e servirà l’intervento di sua madre, la dea Granmammare, per rimettere le cose a posto.

Anche Nausicaä, nelle battute finali del film, assumerà il ruolo di deus ex machina per placare lo scontro mortale tra natura e cultura. Gli umani sono fatalmente sordi alla scoperta provvidenziale che le creature della giungla tossica stanno purificando il mondo, e vorrebbero perciò darle alle fiamme. Per riuscirci hanno addirittura rimesso in funzione uno dei soldati titani che mille anni prima, nei sette giorni di fuoco, condussero la civiltà iperindustriale sull’orlo dell’autodistruzione. La guerra che gli umani hanno dichiarato al Mar Marcio cessa definitivamente solo quando il corpo tra due mondi di Nausicaä si immola per la coesistenza pacifica tra fazioni altrimenti destinate alla distruzione reciproca. L’apologo, per così dire, è che non importa quanto sia grande il potere della tecnica, il mondo non potrà mai vivere senza un sentimento metafisico nei confronti del non-umano, biofilia nel senso più vasto del termine.

Gli incubi ambientali e il senso per la catastrofe del maestro dell’animazione raggiungono l’acme in Principessa Mononoke, un dramma storico di samurai (jidaijeki) ambientato nel Giappone medievale che ruota però attorno all’attrito, quanto mai attuale, tra estrattivismo e conservazione ambientale. Infettato dal tocco contaminante di un dio maligno, Ashitaka viaggia esule in cerca di spiegazioni e giunge nel villaggio-fornace di Tataraba, retto dalla temuta ma rispettata Lady Eboshi. La fucina è un miracolo di ordine in un paesaggio feudale dominato dal caos, anche se la pace di cui gode dipende colpevolmente dal primato delle sue maestranze nella fabbricazione di armi da fuoco. Gli archibugi sono la tecnologia corruttiva che in Mononoke sconvolge l’ordine del mondo, sbilanciandolo a vantaggio degli umani. Per procurarsi il ferro con cui assemblare il proprio arsenale, i fabbri di Tataraba scavano il fianco della montagna, abbattono gli alberi millenari della foresta vergine, condannano spietatamente a morte gli spiriti che la abitano sin dalla notte dei tempi. Il film mette quindi in scena la guerra finale tra gli esseri umani del villaggio-fornace e le divinità zoomorfe della foresta che si sono radunate per partecipare alla resistenza.

Ashitaka è l’outsider, l’eroe dibattuto che precipita al centro delle ostilità e non sa prendere posizione, perché il giusto è da ambo le parti oppure da nessuna. Miyazaki gli mette in bocca domande esistenziali, che ci interrogano tutti quanti: “non c’è via per il bosco e gli umani di vivere senza disputare? Davvero ormai non si può più fermarli?”. Dopo aver sterminato legioni di pecari, le milizie umane penetrano fin nel cuore del bosco per dare la morte al dio della foresta e impossessarsi dei suoi arcani poteri. È il bonzo Jiko, come detto, a sparare il colpo di archibugio che mozzerà il capo al daidarabochi, macchiandosi così del più empio dei misfatti, l’ultimo atto di cupidigia prima del collasso ambientale. Morendo, infatti, il dio lunare vomita sul mondo una melma nera e tossica che risucchia la vita dalle piante, dagli animali e presto anche dagli umani. Bisogna restituire la testa al dio, immediatamente. Perché nessuno può pensare di sopravvivere a lungo in una natura che muore.

Quella di risolvere narrativamente le storie – sia per esse con una conquista, un matrimonio, una vendetta o chissà quale altro espediente diegetico – è un’esigenza che in Occidente si avverte più che in Oriente, e in particolare in Giappone, dove a prevalere è la sublimazione estetica del climax. In Mononoke il conflitto mortale tra umani e non-umani si risolve con lo spettacolare sacrificio del dio della foresta che si smembra in una raffica di vento, liquefacendosi in un cataclisma rivitalizzante. Miyazaki lascia come sempre il finale del film aperto fino all’ultimo, non ha delle vere soluzioni per le questioni che pone. La pellicola si spegne con un kodama che riappare nel bosco rigenerato, così come Nausicaä si chiudeva con una tenera plumula germogliata nel terreno decontaminato: la speranza può trionfare sulla distruzione, sembra suggerirci Miyazaki, ma chi sopravvive dovrà capire da sé come andare avanti. Non esistono scorciatoie alla ricerca di un equilibrio tra umani, macchine e natura. E la vita, finché ce n’è una, è come la tremula corda di un arco teso. Nonostante tutto, bisogna continuare a viverla.