N el luglio 1985, in risposta a un colpo di stato promosso dai sovietici a Belgrado, le forze americane invadono la Jugoslavia. In Unione Sovietica il Politburo – che vede la sua sfera d’influenza scricchiolare dopo che la Corea del Nord e il Vietnam hanno intrapreso processi di liberalizzazione e i paesi del Patto di Varsavia sono squassati da movimenti di protesta – decide di rispondere mobilitando l’Armata Rossa e invadendo l’Europa attraverso la Germania ovest, la Norvegia e la Turchia. Ben presto, tuttavia, la forza d’invasione convenzionale si scontra con una dura opposizione e i sovietici non riescono a spingersi oltre l’occupazione dei Paesi Bassi. Frustrata dallo stallo, Mosca lancia un attacco nucleare su Birmingham, a cui gli americani rispondono distruggendo Minsk. Poco dopo, un colpo di stato da parte dei nazionalisti ucraini rovescia il governo sovietico e mette fine alla guerra.

Nel 1988 invece, per prevenire il dispiegamento di una rete intelligenti di satelliti anti-missili balistici in orbita da parte degli Stati Uniti, l’Unione Sovietica fa esplodere sei bombe atomiche sopra i cieli americani, mettendone a tappeto le apparecchiature elettroniche. Prima che il suo aereo precipiti, il presidente statunitense riesce a dare l’ordine di una rappresaglia massiccia che distrugge le principali città sovietiche, inclusa Mosca. L’URSS reagisce con un altro lancio di missili balistici che spazza via le principali città della costa est, tra cui Washington e New York. Al termine di questo devastante scambio, durato appena 36 minuti, le vittime si contano in decine di milioni, mentre i paesi europei decidono di dichiarare la neutralità sulla base di un accordo segreto precedentemente siglato da Francia, Regno Unito e Germania ovest: la loro scelta mette fine all’escalation nucleare.

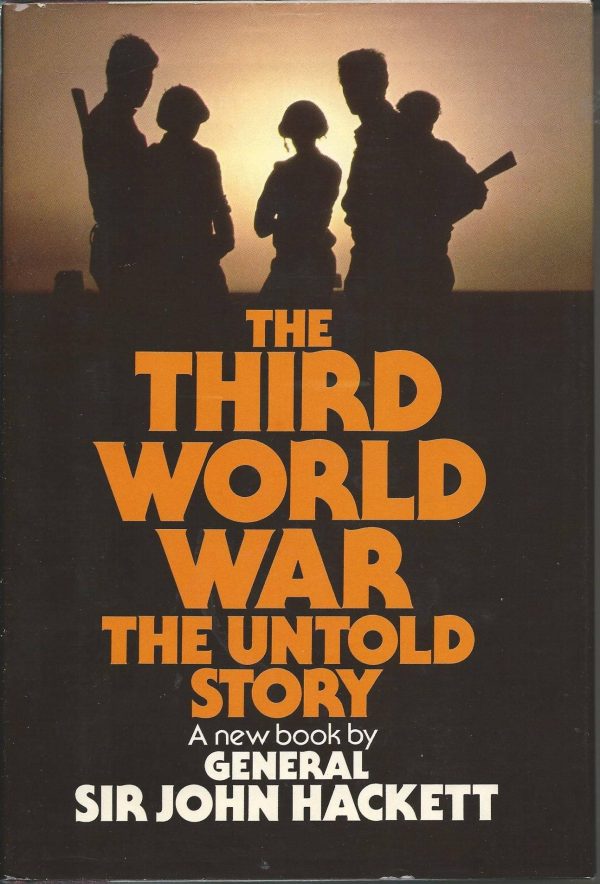

Questi due scenari provengono da due diverse opere apparse rispettivamente nel 1978 e nel 1984: la prima, La terza guerra mondiale, scritta da Sir John Hackett, fu uno dei maggiori successi editoriali di quell’anno, e si basava su considerazioni dei principali esperti di strategia nucleare dell’epoca; la seconda, Warday, rientra nel genere della “docufiction”: i due autori, Whitley Strieber e James Kunetka, ricostruiscono sotto forma di inchiesta le vicende che cinque anni prima hanno scatenato la terza guerra mondiale, attraverso interviste, documenti governativi e altri elementi fittizi. Ma fu nel 1983 che uscì la più spaventosa ricostruzione di un’ipotetica guerra nucleare: The Day After, il film prodotto dall’emittente americana ABC e diretto da Nicholas Meyer, fu visto da quasi cento milioni di cittadini statunitensi generando un tale sgomento che lo stesso Ronald Reagan ne fu atterrito al punto da abbandonare la sua spavalderia e ammettere che “una guerra atomica non si può vincere e non si deve mai combattere”.

Ripercorrere i dibattiti e gli scenari di un’epoca che pensavamo ormai passata può tornare di estrema utilità per il presente, soprattutto se vogliamo assicurare alla nostra civiltà un futuro.

Anche i suoi predecessori erano giunti alla stessa conclusione, benché le pressioni perché gli Stati Uniti si lanciassero in un conflitto nucleare con l’Unione Sovietica non mancassero. Per tutto il corso della Guerra fredda, americani e sovietici si prepararono alla terza guerra mondiale mettendo a punto strategie, scenari e piani d’azione che includevano un uso massiccio della bomba atomica, spingendo fino in fondo il pedale dell’acceleratore nella corsa agli armamenti e saturando il mondo con un arsenale sufficiente a spazzare via la vita umana dalla faccia della Terra.

Eppure, la Guerra fredda si concluse senza che quel conflitto distruttivo che tutti si aspettavano scoppiasse. Se ciò accadde fu anche grazie all’intenso dibattito sulla strategia nucleare, la cui evoluzione oscillò continuamente tra possibilismo e intransigenza, tra la possibilità di fare della bomba atomica un’arma come le altre nel vasto arsenale delle grandi potenze e la convinzione che si trattasse, all’opposto, di un’arma troppo terribile per essere usata. Lo scorso giugno sulla rivista Foreign Policy un articolo di Michael Auslin, ricercatore della Stanford University, ha suggerito che gli Stati Uniti debbano re-imparare la strategia nucleare, se vorranno riuscire a disinnescare la minaccia di una Terza guerra mondiale. Ripercorrere i dibattiti e gli scenari di un’epoca che pensavamo ormai passata può quindi tornare di estrema utilità per il presente, soprattutto se vogliamo assicurare alla nostra civiltà un futuro.

First strike

Nella seconda metà degli anni Quaranta gli Stati Uniti erano l’unica nazione al mondo dotata della bomba atomica; tutti sapevano che l’Unione Sovietica aveva piani per svilupparla, ma nessuno era in grado di dire quanto tempo sarebbe occorso per restaurare l’equilibrio di potenza. I più ottimisti parlavano degli anni Sessanta. I più pessimisti ritenevano, all’opposto, che l’URSS fosse molto avanti e che per questo bisognasse fermarla prima che scatenasse un conflitto atomico su scala mondiale. Tra i più insospettabili sostenitori di questa tesi figurava il pacifista Bertrand Russell, secondo il quale era preferibile nuclearizzare i sovietici prima che si dotassero a loro volta della bomba per evitare che arrivassero a soggiogare l’Europa e poi il mondo intero (nel 1955 Russell avrebbe firmato insieme ad Albert Einstein il celebre manifesto per chiedere il disarmo globale).

Più naturale era la determinazione di generali come Leslie Groves, che aveva diretto il progetto Manhattan e visto per primo di cosa era capace la bomba atomica, e soprattutto Curtis LeMay, che dopo aver comandato tutti i maggiori bombardamenti aerei in Europa e Giappone aveva assunto nel 1948 la guida del neonato Strategic Air Command (SAC), con l’obiettivo di trasformarlo nel comando centrale della guerra atomica.

LeMay era un convinto sostenitore della necessità di dotare l’Air Force del potenziale nucleare sottraendolo alla marina: in effetti, nel 1946 l’operazione Crossroads, che testò le potenzialità della bomba nell’atollo di Bikini su una flotta di navi, mostrò che l’arma atomica era poco efficace su bersagli sparsi su un’area molto grande, dato che la maggior parte delle navi (schierate in classiche posizioni di battaglia) rimase illesa; LeMay ne approfittò per enfatizzare la necessità di usarla non in contesti di teatro – ossia in battaglie terrestri o navali – ma contro le grandi città nemiche. E per distruggere le grandi città nemiche occorreva disporre di grandi flotte di bombardieri in grado di trasportare le pesanti bombe atomiche fin sull’obiettivo. Il piano Halfmoon, approvato nel 1948 dallo Stato maggiore USA, prevedeva dapprima 50, poi 133 bombe da sganciare sull’Unione Sovietica, otto delle quali destinate a Mosca. Quando, l’anno successivo, i sovietici eseguirono con successo il primo test atomico, lasciando pressoché di stucco gli americani, che non si aspettavano un così rapido ripristino dell’equilibrio di forza, il piano Halfmoon divenne il perno operativo di un possibile first strike, l’attacco nucleare da scatenare nel caso in cui l’Armata Rossa avesse invaso l’Europa occidentale – prospettiva considerata talmente imminente che il piano era stato redatto in emergenza – senza che le forze convenzionali alleate riuscissero a contrastarne l’avanzata.

Era questo lo scenario su cui si basava l’idea di una guerra combattuta attraverso le armi nucleari tra le due superpotenze. Per tutta la Guerra fredda, le forze convenzionali della NATO schierate in Europa occidentale furono in inferiorità numerica rispetto alle divisioni sovietiche e un attacco generale orientato all’invasione difficilmente avrebbe avuto altro esito – secondo gli strateghi dell’Alleanza atlantica – di una vittoria totale di Mosca. L’arsenale nucleare americano doveva servire a impedire una simile vittoria, attraverso la minaccia di un contrattacco devastante, del tipo nation-killing, orientato cioè alla completa distruzione dell’Unione Sovietica. Una simile prospettiva inorridiva il presidente Truman, che pure non aveva esitato a far sganciare le atomiche su Hiroshima e Nagasaki: il piano Halfmoon fu rispedito al mittente con la richiesta di svilupparne un altro che non prevedesse l’uso di bombe atomiche. “Una simile guerra non è un’opzione politica per una persona razionale”, dichiarò Truman nel 1953 nel suo ultimo messaggio al Congresso.

Ben presto, negli anni Cinquanta, divenne chiaro che non tutti i gradi di incertezza di una guerra potevano essere quantificati e quindi trasformati in valori calcolabili nell’ambito di una simulazione.

Ma gli scontri con le forze armate erano destinati a proseguire: dapprima per dirimere la “rivolta degli ammiragli”, ossia la reazione della Marina al progetto di LeMay di porre gli ordini atomici sotto la gestione del SAC e quindi dell’aviazione; poi per contrastare l’ambizione dell’Air Force di assumere il controllo diretto degli ordigni sottraendolo alla decisione di ultima istanza sul loro impiego che Truman intendeva riservare al potere civile, fidandosi poco dei vertici delle forze armate che considerava troppo imbevuti di anticomunismo; infine richiamando e destituendo il generale Douglas MacArthur dal comando supremo durante la guerra di Corea, a causa della sua inclinazione a estendere il conflitto alla Cina, sulla base della convinzione – sostenuta da LeMay – che si potesse far uso dell’arsenale nucleare per distruggere le principali città della Corea del Nord e costringere i cinesi a ripiegare.

Massive retaliation

L’irrazionalità di simili progetti fu confermata anche dalle prime simulazioni di guerra al computer. Nello specifico il piano di MacArthur in Corea del Nord fu passato al vaglio del SEAC (Standard Eastern Automatic Computer) in dotazione al governo a Washington: l’oracolo informatico concluse che le conseguenze per l’economia americana sarebbero state disastrose. Negli anni Cinquanta la fucina dei war games divenne la RAND Corporation, acronimo di Research ANd Development (“ricerca e sviluppo”), serbatoio intellettuale al servizio dell’Air Force e delle ambizioni di Curtis LeMay. Vi facevano parte fisici, ingegneri, sociologi, impegnati nello sforzo di rendere “razionale” e “calcolabile” le incertezze della loro epoca; o, per usare le parole di uno dei loro esperti più noti, Herman Kahn, di “pensare l’impensabile”. La guerra nucleare era ovviamente in cima all’elenco di incertezze da domare.

L’armamentario matematico per riuscirci spaziava dall’analisi dei sistemi alla teoria dei giochi fino a un’esotica applicazione di un metodo sviluppato per prevedere il comportamento stocastico delle particelle atomiche, chiamato Monte Carlo per richiamare l’aleatorietà delle roulette del casinò. Ben presto divenne chiaro che non tutti i gradi di incertezza di una guerra potevano essere quantificati e quindi trasformati in valori calcolabili nell’ambito di una simulazione. Alla meglio, osservò ironicamente LeMay, le simulazioni confermavano solo quanto egli già da tempo perorava: che servivano più bombardieri, più bombe, più soldi.

Altri studi giunsero a conclusioni diverse. Per esempio il progetto Vista condotto dal California Institute of Technology agli inizi degli Cinquanta, tra i cui esperti figurava anche Robert Oppenheimer, il “padre” della bomba atomica, suggeriva che fosse possibile sconfiggere le divisioni sovietiche in Europa usando armi nucleari tattiche sul campo, le cosiddette “armi di teatro”, anziché bombardare le città dell’URSS: si sarebbe in tal modo risparmiata la vita ai civili limitando danni e vittime. Il progetto Solarium voluto nell’estate del 1953 dal presidente Dwight Eisenhower, che riunì nel solario della Casa Bianca tre diversi team di consulenti esterni e ufficiali della Difesa per costruire strategie di reazione a un attacco sovietico, condusse il presidente a scartare l’idea di una guerra preventiva. Una stima della CIA richiesta da Eisenhower concludeva che una guerra nucleare avrebbe comportato un totale collasso economico, con due terzi degli americani bisognosi di cure mediche, anche in caso di vittoria. La sua conclusione riecheggiava quella di Truman: “L’unica cosa peggiore di perdere una guerra globale è vincerne una”.

Il generale LeMay non si diede per vinto e suggerì di cambiare strategia: anziché puntare alle città sovietiche, un attacco nucleare avrebbe dovuto prendere di mira gli arsenali nemici e le loro basi aeree e missilistiche, per impedire ogni possibile rappresaglia. Si trattava cioè di progettare un attacco di “controforza” (counter-force) al posto del tradizionale attacco “contro-risorse” (counter-value): ciò avrebbe reso l’eventualità di un attacco preventivo decisamente meno rischiosa, perché il nemico non sarebbe riuscito a lanciare il second strike, l’attacco di rappresaglia. Inoltre, usando una cinica finezza lessicale, si poteva sostenere che un simile attacco non fosse preventivo (preventive) ma pre-eventivo (pre-emptive), vale a dire teso a impedire un evento, in questo caso un first strike sovietico contro gli Stati Uniti: non appena lo Strategic Air Command fosse stato certo dell’imminenza di un attacco nucleare ai danni del territorio americano, sarebbe scattato il blitz controforze per annientare le forze d’attacco nucleare sovietiche prima ancora che si alzassero da terra.

La strategia, tuttavia, non mancava di difficoltà. Perché un attacco di controforza potesse funzionare, occorreva che tutti i bersagli militari nemici venissero distrutti. Se anche solo un bombardiere o un missile balistico fosse sopravvissuto abbastanza da raggiungere il territorio americano e colpire una grande città, le conseguenze sarebbero apparse alla popolazione civile inaccettabili. E tuttavia distruggere una base aerea o un silos missilistico è molto più complicato che distruggere una grande città densamente abitata: richiede enorme precisione e bombardamenti multipli per riuscire a distruggere i depositi spesso costruiti in profondità o al riparo sotto le montagne: si calcolò che per ciascuna base nemica occorressero 4-5 bombe atomiche, costringendo non solo ad aumentare significativamente l’arsenale americano, ma spingendo la corsa agli armamenti lungo una curva esponenziale, dal momento che per ogni nuovo missile costruito dal nemico sarebbe stato necessario costruire un numero di ordigni quattro o cinque volte maggiore. Come conseguenza, in appena cinque anni – tra il 1956 e il 1961 – l’arsenale nucleare americano passò da 4.618 bombe a ben 24.111.

A rendere politicamente credibile l’ipotesi di un impiego dell’arsenale nucleare americano fu il Segretario di Stato di Eisenhower, John Foster Dulles.

A rendere politicamente credibile l’ipotesi di un loro impiego fu il Segretario di Stato di Eisenhower, John Foster Dulles: pur consapevole quanto il suo presidente della necessità di usare l’atomica a scopo dissuasivo anziché operativo, vale a dire come deterrente, Dulles fu tra i primi a porsi il problema di come rendere tale deterrente credibile ed evitare che l’URSS lo prendesse per un bluff. Secondo la nuova concezione strategica americana definita “New Look” e presentata nel gennaio 1954 da Dulles in un discorso al Council on Foreign Relations di Washington, gli USA avrebbe dovuto “basarsi in primo luogo su una grande capacità di risposta immediata” contro ogni atto ostile da parte dell’URSS attraverso una rappresaglia massiccia (massive retaliation): ciò implicava che un attacco nucleare non si sarebbe verificato solo in caso di attacco diretto agli Stati Uniti, ma anche di fronte a episodi considerati inaccettabili come, per esempio, il tentativo dei sovietici di prendere Berlino. Si trattava di una strategia estremamente rischiosa, tipicamente definita di brinkmanship, ossia giocata sull’orlo del precipizio.

Finite deterrence

Tra coloro che non erano affatto convinti della bontà di una simile strategia uno dei più influenti fu Paul Nitze, che aveva lavorato nella finanza prima di passare alla consulenza politica nel secondo dopoguerra, divenendo uno dei più ascoltati consiglieri di Truman e membro del National Security Council, l’organo deputato a definire la politica di sicurezza nazionale americana. Qui nel 1957 Nitze fu tra i principali redattori del cosiddetto rapporto Gaither (dal nome del presidente del comitato di studi preposto alla sua definizione, Horace Gaither), che stimava imminente il sorpasso della capacità militare sovietica su quella americana, superando del 100% la spesa militare USA e dotandosi di un arsenale di missili balistici intercontinentali (ICBM) in grado di rendere del tutto obsoleti i bombardieri dell’Air Force.

Anche se le conclusioni principali del rapporto – tra cui l’avvio di un programma nazionale per la costruzione di bunker antiatomici per prepararsi all’attacco sovietico – furono respinte da Eisenhower, che le riteneva fondate su ipotesi fantasiose (e in questo aveva ragione), il rapporto Gaither metteva soprattutto in discussione la fattibilità dell’approccio della rappresaglia massiccia. Che senso aveva minacciare l’URSS di un attacco nucleare devastante dal momento in cui i loro arsenali erano ormai in grado di sferrare un letale second strike a prescindere da quanti sforzi fossero compiuti nel conservare la supremazia nucleare? Il problema che il rapporto Gaither presentava riguardava l’asimmetria della deterrenza o, come lo definì il generale francese André Beaufre, “il potere livellatore dell’atomo”. Nel suo saggio Dissuasion et Stratégie (1964, in italiano tradotto come Difesa della bomba atomica), Beaufre lo spiega così:

È esatto affermare che due avversari, di cui uno, ad esempio, abbia una capacità di reazione efficace del 90 per cento (capacità effettiva di distruzione del 90 per cento delle risorse del suo avversario) e l’altro abbia una capacità di reazione effettiva del 15 per cento (capacità effettiva di distruzione del 15 per cento delle risorse del suo avversario) si trovino in una situazione di reciproca dissuasione (…). Il fenomeno comporta in effetti un grado d’equilibrio che sarebbe stato inconcepibile, dato queto rapporto di forze con mezzi tradizionali.

Oggi le potenze nucleari sono a loro agio con questo concetto, se si pensa sia alla capacità della Corea del Nord di esercitare un potere dissuasivo nei confronti degli Stati Uniti e della Corea del Sud con un arsenale assai ridotto ma in grado di sopravvivere a un first strike grazie alla dislocazione dei missili su sottomarini e treni in movimento, sia soprattutto alla politica nucleare della Cina, che una volta dotatasi della bomba atomica decise di non seguire USA e URSS in una sfrenata corsa agli armamenti ma di limitarsi a una capacità di deterrenza credibile. Questo principio della “deterrenza limitata” (finite deterrence) o “deterrenza minima”, rifiutato da Mosca, fu promosso invece attivamente da alcuni ambienti della Difesa USA a partire dalla fine degli anni Cinquanta, quando iniziarono a entrare in servizio i missili Polaris lanciabili da sottomarini: la loro capacità di sopravvivere a un qualsiasi first strike rendeva credibile l’ipotesi della deterrenza limitata.

Ma LeMay vi si oppose strenuamente, sostenendo che gli USA non dovessero combattere la guerra fredda in una situazione di difesa, e il suo successore alla guida del SAC, il generale Thomas S. Power, spinse ancora più in avanti la politica di brinkmanship americana, introducendo l’allerta in volo, vale a dire la pratica di mantenere continuamente in volo tra l’Alaska e il confine con l’URSS un certo numero di bombardieri pronti a portarsi sui rispettivi bersagli e sganciare le bombe atomiche in caso di arrivo del Go code, il segnale inviato dalla valigetta nucleare del presidente.

Il rapporto Gaither funse tuttavia da base per una messa in discussione della dottrina di Dulles fondata sulla rappresaglia massiccia. La complessità della politica internazionale richiedeva un approccio più sfumato nel confronto con la minaccia sovietica rispetto all’unica opzione di una “guerra termonucleare globale” (secondo la celebre espressione del film Wargames), troppo drammatica perché potesse essere sostenuta senza che Mosca rinunciasse alla tentazione di andare a vedere le carte per scoprire il bluff. Il piano operativo di guerra nucleare definito dal SAC, noto come SIOP (acronimo di Single Integrated Operational Plan), era, da questo punto di vista, talmente devastante nelle sue specifiche da risultare inconcepibile per ogni presidente che si succedette alla Casa Bianca, cosicché di fatto fu sempre considerato inattuabile. Il SIOP indicava i 3279 siti in Unione Sovietica, Cina, Corea del Nord e paesi del Patto di Varsavia da colpire, con tanto di altitudine del “punto zero” in cui la bomba sarebbe dovuta esplodere per massimizzare i suoi effetti, valore calcolato da un supercomputer. Il piano prevedeva che a tre giorni dall’attacco sarebbe rimasta uccisa il 54% della popolazione sovietica e il 16% di quella cinese, per un totale di circa 220 milioni di persone, a cui aggiungere le vittime nei giorni e mesi successivi a causa del fallout radioattivo.

Flexible answer

Una delle principali critiche alla dottrina della rappresaglia massiccia era contenuta in un libro del 1957 intitolato Nuclear Weapons and Foreign Policy scritto da un allora giovane studioso dell’Università di Harvard, Henry Kissinger. A suo dire, era necessario ripristinare l’elemento politico nella strategia nucleare e rifiutare il concetto secondo cui la politica termina dove inizia la guerra: era la dottrina della “guerra nucleare limitata” o della “risposta flessibile” (flexible answer), che rifiutava lo scenario di una guerra totale. In caso di un’aggressione sovietica che non consistesse in un attacco nucleare massiccio ma in un evento limitato (per esempio la presa di Berlino) gli USA avrebbero dovuto reagire sì con una rappresaglia, ma limitata, per far capire all’URSS la propria determinazione a rispondere con forza ma evitando l’escalation.

Questa strategia avrebbe portato allo scambio di attacchi nucleari, ma limitati possibilmente alle forze militari avversarie anziché agli obiettivi civili, lasciando in ogni momento lo spazio aperto per negoziare una tregua o una pace. Nei giorni della crisi di Berlino del 1961, scatenata dalla decisione della Germania est di costruire il famigerato muro divisorio tra le due parti della città, le tesi di Nitze e di Kissinger furono determinanti per la definizione di un piano di emergenza commissionato dal presidente Kennedy e coordinato dal suo nuovo Segretario di Stato, Robert McNamara, che aveva lasciato un ben più lautamente retribuito posto di presidente della Ford per assumere quell’incarico. Il piano prevedeva, in caso di escalation, una prima fase di attacchi nucleari selettivi contro basi militari e truppe nemiche, a cui sarebbe seguita una seconda fase con un uso limitato di armi di teatro; solo nella terza fase, se l’URSS non si fosse fermata, si sarebbe passati alla guerra atomica generale.

Herman Kahn sosteneva che, oltre a una capacità di deterrenza, gli Stati Uniti dovessero dotarsi di una capacità di “combattimento e vittoria” di una guerra atomica.

Anche Herman Kahn, il guru della RAND Corporation, era un fermo sostenitore di questa svolta della strategia nucleare. Nel marzo 1959 Kahn tenne tre conferenze all’Università di Princeton su questo tema, confluite poi l’anno successivo nel ponderoso volume On Thermonuclear War. Kahn se la prendeva con la retorica politica secondo cui una guerra nucleare sarebbe l’anticamera dell’estinzione della specie umana e nel mondo post-atomico “i vivi invidieranno i morti”: a suo dire, questa retorica impediva ogni tentativo di razionalizzare il conflitto atomico, che era invece il suo compito alla RAND. Per mostrare le fallacie logiche di un approccio unicamente fondato sulla deterrenza attraverso la minaccia di una rappresaglia massiccia, Kahn propose un inquietante “esperimento mentale”, quello della Doomsday Machine, l’Ordigno Fine del Mondo reso celebre dal film di Stanley Kubrick Il dottor Stranamore (il cui personaggio eponimo, che proviene dalla fantomatica Bland Corporation, è ispirato proprio a Kahn e alla RAND Corporation).

Unico scopo di un simile ordigno sarebbe quello di cancellare dalla Terra ogni traccia di vita umana. Collegato a una serie di sensori sparsi in tutti gli Stati Uniti, e posto in una località a prova di blitz atomico, l’ordigno si attiverebbe automaticamente una volta rilevata l’esplosione di un certo numero di bombe atomiche sopra gli Stati Uniti. In poco tempo, la macchina annienterebbe l’umanità. L’esistenza di un simile ordigno sarebbe sufficiente a dissuadere definitivamente l’URSS dall’attaccare gli USA. Tuttavia la sua costruzione, pur sembrando una perfetta garanzia per una pace mondiale, la più alta forma possibile di deterrenza, avrebbe semplicemente sostituito una spada di Damocle (la guerra termonucleare globale) con un’altra (la possibilità di una sua attivazione).

Per superare l’impasse, Kahn sosteneva che, oltre a una capacità di deterrenza, gli Stati Uniti dovessero dotarsi di una capacità di “combattimento e vittoria” di una guerra atomica. Per farlo, occorreva mettere gli americani in condizione di sopravvivere a un first strike (o a un second strike di contro-risorse), il che implicava elaborare un piano per la costruzione di rifugi antiatomici e per l’evacuazione dei civili dalle grandi città in tempi rapidi. A quel punto la fattibilità di un conflitto nucleare sarebbe stata decisamente maggiore, grazie alla possibilità di mitigarne sensibilmente le conseguenze. Uno scenario in cui le vittime di una guerra nucleare non superano i venti milioni e la ripresa economica non impiega più di dieci anni è decisamente più accettabile di uno in cui muoiono 160 milioni di persone e che richiede cento anni per una completa ripresa. Il primo, infatti, implica danni inferiori a quelli prodotti dalla Seconda guerra mondiale, nello specifico un numero di vittime inferiore di più della metà. Se questi fossero stati i costi della terza guerra mondiale – chiedeva Kahn al suo uditorio – davvero sarebbero stati tutti d’accordo nel non combatterla, considerando il rischio alternativo di un “mondo libero” conquistato dai comunisti?

L’URSS, secondo Kahn, era da questo punto di vista avvantaggiata, perché le grandi città erano poche e la popolazione nelle campagne perlopiù viveva in abitazioni dalle pareti molto spesse e con finestre piccole, adeguate per offrire una prima protezione da fallout radioattivi. In realtà il Cremlino era, su questo fronte, molto più avanti del governo americano, poiché stava dotando Mosca di una rete di bunker in grado di ospitare migliaia di persone e collegate da tunnel sotterranei al fine di garantire la sopravvivenza della classe dirigente in caso di attacco, oltre a possedere piani di evacuazione rapida della popolazione dalle grandi città. Inoltre, il governo sovietico stava investendo nello sviluppo di sistemi di difesa anti-missili balistici, che per quanto rozzi potevano in linea teorica riuscire a intercettare un certo numero di testate prima che colpissero il bersaglio. Ma così come Eisenhower aveva respinto le conclusioni del rapporto Gaither così Kennedy respinse la proposta di Kahn di investire circa 150 milioni di dollari nella costruzione di bunker sotto le villette delle famiglie americane della middle-class. La motivazione era sostanzialmente la stessa: rifiutare la prospettiva che una guerra nucleare potesse essere possibile, abituando la popolazione a un simile scenario, poiché dal possibile al reale non c’è che un passo.

Mutual Assured Destruction

Nonostante le critiche di cui fu subissato per il suo cinismo, il libro di Kahn poneva nondimeno l’essenziale problema della credibilità della deterrenza: se si parte dal presupposto che in nessun caso può essere combattuta una guerra nucleare, che credibilità può avere la minaccia di combatterla? Ciò implicava la necessità di “pensare l’impensabile”, per usare la celebre formula di Kahn, ossia di identificare scenari in cui un simile conflitto fosse davvero possibile. La teoria della “guerra nucleare sublimitata” era una possibile risposta. Si poteva cioè dimostrare la determinazione di utilizzare la bomba atomica facendola esplodere in modo dimostrativo in un’area disabitata dell’URSS, per esempio in Kamchatka o nella tundra del circolo polare artico; Kissinger proponeva a tal fine di impiegare armi tattiche contro forze nemiche in battaglia.

Ma non mancavano i limiti di una simile dottrina, come in generale di quella della deterrenza graduale. Innanzitutto, le capacità tecnologiche non erano tali da garantire durante la guerra il mantenimento di un collegamento tra le due potenze attraverso cui far passare il negoziato (la celebre “linea rossa” tra la Casa Bianca e il Cremlino sarebbe stata istituita solo dopo la crisi di Cuba); in secondo luogo, non era affatto certo che in caso di rappresaglia limitata la controparte non avrebbe reagito in modo sproporzionato: la teoria dei giochi sosteneva di sì, ma si basava sul presupposto che i due attori fossero razionali, il che nel mondo reale è un assunto indimostrato; infine, si osservava che, accettando la possibilità di una guerra nucleare limitata, si accresceva il rischio di una terza guerra mondiale, perché le due superpotenze sarebbero state incentivate a iniziare uno scambio atomico dalle conseguenze imprevedibili. Chruščëv, in particolare, la riteneva una posizione molto aggressiva, orientata a rompere l’equilibrio nucleare, mentre ai membri europei della NATO sembrò un modo per mettere gli Stati Uniti al riparo da un attacco nucleare sul proprio territorio scaricando tutte le conseguenze di un conflitto generalizzato sull’Europa, il che non era un sospetto troppo lontano dalla verità.

Robert McNamara avvertì ben presto i rischi delle tesi di Kissinger e di Kahn e all’indomani della crisi di Cuba (in cui si avvide del pericolo di un’escalation controllata in grado di sfociare in una guerra generalizzata) iniziò a sviluppare una nuova dottrina, quella della “distruzione reciproca assicurata”, nota con l’acronimo MAD (Mutual Assured Destruction). Esposta a una conferenza a San Francisco nel 1967, la dottrina di McNamara prevedeva che gli Stati Uniti mantenessero una capacità di deterrenza tale da impedire qualsiasi capacità di first strike dell’Unione Sovietica, conservando invece una credibile capacità di second strike in grado di provocare talmente tanti danni all’avversario da rendere una sua vittoria impossibile. Era in parte un ritorno alla rappresaglia massiccia, ma questa volta senza collegarla direttamente a una potenziale aggressione limitata da parte dell’URSS: semplicemente, la MAD asseriva l’impraticabilità di un conflitto nucleare qualsivoglia, in totale opposizione alle tesi di Kissinger e di Kahn. Persino il vecchio SIOP degli anni Cinquanta fu ripreso e aggiornato per rendere tale minaccia credibile.

Divenuto dapprima consigliere per la sicurezza nazionale (1969), e poi Segretario di Stato (1973), Kissinger cercò di revisionare il SIOP, benché il Pentagono tentasse di mettergli i bastoni tra le ruote; ma il suo tentativo di far tornare in auge la dottrina della guerra sublimitata in Vietnam non funzionò: nelle fasi più critiche del conflitto vietnamita, Kissinger persuase Nixon a seguire la tattica di MacArthur e di LeMay in Corea, ossia di minacciare l’uso della bomba atomica per sbloccare lo stallo. La chiamavano la “teoria del pazzo”, ma né i vietnamiti né i sovietici abboccarono e la MAD rimase sostanzialmente al suo posto: la guerra nucleare, semplicemente, non era un’opzione realistica.

Si dovette attendere la fine degli anni Settanta perché l’assunto della MAD venisse nuovamente messo in discussione da un gruppo di politologi di estrazione neo-conservatrice, riuniti nel Committee on the Present Danger (CPD), un gruppo di pressione critico nei confronti della presidenza democratica di Carter (un sostenitore della deterrenza limitata, intenzionato a tagliare i fondi per l’ampliamento degli arsenali nucleari) da cui Ronald Reagan avrebbe successivamente attinto per costruire la sua squadra di consiglieri. Il CPD era dell’idea che gli Stati Uniti stessero entrando in una “finestra di vulnerabilità” nel corso della quale l’Unione Sovietica sarebbe riuscita ad assumere una superiorità nucleare in termini di numero di missili e di capacità di difesa tale da convincerla a lanciare un first strike. Era una tesi simile a quella del rapporto Gaither, e come tale era prevalentemente politica; tra i suoi proponenti, non a caso, figurava nuovamente Paul Nitze. Il consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, Zbigniew Brzezinski, la prese in ogni caso abbastanza sul serio da elaborare un “rinnovamento strategico” sancito nel 1980 dalla Direttiva presidenziale 59 (PD-59), che si basava sull’assunto secondo cui la strategia sovietica contemplasse la fattibilità di una guerra nucleare e la possibilità di una sua vittoria, come uno dei membri del CPD, lo storico di Harvard Richard Pipes, aveva suggerito in un lungo saggio sulla rivista neo-conservatrice Commentary dal titolo Why the Soviet Union Thinks It Could Fight and Win a Nuclear War (“Perché l’Unione Sovietica pensa di poter combattere e vincere una guerra nucleare”). Era un articolo, quello di Pipes, intriso di assunti ideologici:

La classe dirigente sovietica considera il conflitto e la violenza naturali regolatori di tutte le vicende umane: le guerre tra nazioni, da questo punto di vista, rappresentano solo una variante delle guerre tra classi, e il ricorso all’una o all’altra dipende dalle circostanze. Un mondo senza conflitti vedrà la luce solo quando il modo di produzione socialista (vale a dire, il comunismo) si diffonderà su tutta la faccia della terra.

Brzezinski sosteneva che la PD-59 non fosse una messa in discussione della MAD, ma una sua estensione: essa in effetti escludeva l’ipotesi di una guerra totale ma prendeva in considerazione la possibilità di un conflitto nucleare prolungato di tipo limitato o graduale, e prevedeva le necessarie contromisure per affrontare un simile scenario.

Nuclear winter

L’equilibrio del terrore non piaceva invece affatto a Ronald Reagan. Giudicò la MAD “la cosa più folle che abbia mai sentito” (del resto l’acronimo ben si prestava a questi giochi di parole) e nel suo idealismo da ex attore hollywoodiano propose di sostituirlo con il concetto di Mutual Assured Survival (MAS), ossia “sopravvivenza reciproca assicurata”. Alla base di questa idea c’era la possibilità di realizzare uno scudo spaziale, che alcuni tecnologi forse un po’ troppo ottimisti sugli ultimi sviluppi delle tecnologie laser e satellitari stimavano possibile realizzare di lì a pochi anni. Se fosse stato possibile mettere al riparo l’America da un bombardamento nucleare, la MAD sarebbe stata definitivamente archiviata insieme alla spada di Damocle di una guerra termonucleare globale, come spiegò Reagan in uno dei suoi discorsi:

Cosa succederebbe se i popoli liberi potessero vivere nella certezza di sapere che la loro sicurezza non si basa sulla minaccia di una rappresaglia istantanea degli Stati Uniti quale deterrente contro un attacco sovietico e che noi possiamo intercettare e distruggere missili balistici strategici prima che essi raggiungano il nostro territorio o quello dei nostri alleati?

Il progetto Strategic Defense Initiative (SDI), più noto con il nome mediatico di Star Wars, fu presentato da Reagan nel marzo 1983, l’anno in cui in cui l’hype per la saga di Guerre Stellari era al culmine per l’uscita dell’ultimo capitolo della trilogia, Il ritorno dello Jedi. Gli esperti la considerarono poco più di una strategia mediatica, perché era evidente che non esisteva (e non sarebbe esistita per decenni) una tecnologia in grado di intercettare e distruggere il 100% dei missili balistici nemici durante la loro fase di crociera in orbita attraverso armi laser satellitari, e in ogni caso il dispiegamento di uno scudo spaziale non avrebbe impedito la possibilità di atomiche sganciate dai tradizionali bombardieri. I sovietici vi videro invece una immediata minaccia, perché riportava gli Stati Uniti al credo di Kahn sulla necessità di rendere la guerra nucleare “combattibile e vincibile”.

Reagan in effetti ne era consapevole e per questo la sua prima proposta prevedeva di sostituire i sistemi offensivi con quelli difensivi, vale a dire eliminare tutte le armi atomiche e dotarsi solo di scudi spaziali. Sperava di poter essere il presidente che avrebbe eliminato tutte le bombe atomiche del mondo, giungendo a un accordo definitivo con l’Unione Sovietica. Un’idea del genere sarebbe sembrata folle solo pochi anni prima, ma gli umori dell’opinione pubblica stavano cambiando. L’inquietante scenario che milioni di americani avevano visto in televisione con The Day After era poca cosa rispetto alle previsioni presentate nel 1983 da un gruppo di scienziati sulla prestigiosa rivista Science.

Gli autori, noti con la sigla TTAPS dalle iniziali dei loro cognomi (Turco, Toon, Ackermann, Polack e l’iconico Carl Sagan, lo scienziato più celebre d’America), avevano sviluppato un modello che mostrava come l’esplosione di numerose testate nucleari durante una guerra atomica avrebbe innescato immensi incendi nei punti di detonazione, destinati ad allargarsi e a intossicare l’atmosfera con così tanto fumo, polvere e ceneri da coprire la luce solare per settimane. Come conseguenza le temperature sarebbero crollate, distruggendo i raccolti, mentre l’interruzione della fotosintesi avrebbe spazzato via quasi l’intera vegetazione mondiale, distrutto la catena alimentare, condotto all’estinzione la maggior parte delle specie animali. “La possibilità di un’estinzione di Homo sapiens non può essere esclusa”, concludevano gli autori.

Era la prospettiva dell’inverno nucleare (nuclear winter), una fortunata formula che diede ampia risonanza all’articolo, anche grazie alla pubblicazione, l’anno successivo, di un saggio divulgativo (The Cold and the Dark: The World After Nuclear War) firmato da Sagan e da Paul R. Ehrlich, l’autore di un celebre best-seller degli anni Sessanta, The Population Bomb, sulle conseguenze apocalittiche della sovrappopolazione. Non era il primo studio sugli effetti ecologici di una guerra nucleare: la stessa RAND era stata apripista di questo genere di analisi negli anni Cinquanta, senza però pervenire a conclusioni definitive; nel 1974 uno dei consulenti della RAND, Fred Iklé, divenuto direttore dell’agenzia americana per il controllo degli armamenti, commissionò uno studio sulle conseguenze di lungo termine di una guerra nucleare all’Accademia Nazionale delle Scienze; il rapporto, frutto del lavoro di 56 esperti di diverse discipline, poneva l’accento sul rischio che l’enorme concentrazione di monossido d’azoto in atmosfera a causa delle esplosioni atomiche spazzasse via il tenue strato d’ozono che circonda la Terra, esponendola alle letali radiazioni ultraviolette.

Ciò che forse ridusse l’impatto mediatico di questo rapporto fu il fatto che gli studiosi avessero preso in considerazione un conflitto in grado di sprigionare 10.000 megatoni di potenza, decisamente catastrofico, mentre lo studio TTAPS nove anni più tardi più tardi mostrava che l’inverno nucleare si sarebbe verificato anche con un totale di 100 megatoni di potenza, il che avrebbe reso infattibile anche la guerra nucleare sublimitata tanto amata da Herman Kahn.

Sulla scorta di queste analisi, i leader politici iniziarono a “pensare l’impensabile” in direzione diversa: anziché rendere più credibile la guerra nucleare, si trattava di rendere più credibile il disarmo globale. A un certo punto ci andarono vicinissimo, quando durante i colloqui di Reykjavík nell’ottobre 1986 Reagan e il nuovo leader sovietico Michail Gorbačëv si dissero pronti a procedere verso una rapida eliminazione dei rispettivi arsenali. Ma poi Reagan insisté nel proseguire lo sviluppo dello scudo spaziale in contemporanea con la riduzione degli arsenali, ipotesi che per l’Unione Sovietica significava rompere l’equilibrio e garantire agli Stati Uniti la possibilità del first strike.

Fu il fisico Andrej Sacharov, che aveva contributo a sviluppare la bomba all’idrogeno in Unione Sovietica e che nel 1975 aveva vinto il premio Nobel per la pace per il suo attivismo politico, a convincere Gorbačëv che un potenziale scudo spaziale non andava considerata come un’arma offensiva, ma, nelle sue parole, come “una linea Maginot nello spazio”. Si trattava cioè di spostare la cortina di ferro fuori dalla Terra, riducendo le possibilità di una guerra nucleare. Gorbačëv si lasciò persuadere e nel 1987 le due potenze firmarono un primo trattato di riduzione degli armamenti. Nel 1991 il comando del SAC fu assunto dal generale George Lee Butler, che per prima cosa si studiò il piano di battaglia della guerra nucleare, il SIOP. A differenza dei suoi predecessori, lo giudicò “il documento più assurdo e irresponsabile che avessi mai letto in vita mia”. Fu praticamente cancellato e sostituito da una serie di nuovi documenti (denominati National Strategic Response Plans), dotati di ampia flessibilità e senza i target precostituiti destinati a essere presi di mira da centinaia di bombe atomiche l’uno. La Guerra fredda era davvero finita.