V ive lì da più di dieci anni. Quando le chiedo come è arrivata, risponde che non ricorda il viaggio, né i dettagli. Da un giorno all’altro, si è ritrovata lì. Tra la vita di prima e quella di adesso c’è stato un dolore.

“Che dolore?”, chiedo a S.; si può dire che siamo cresciute insieme. Quando invento che siamo nate insieme lei fa una vaga smorfia e mi dà della morbosa. “Se sei attratta da me puoi dirlo” ridacchia, io la guardo fissa tipo gatto e non rispondo mai. Ha assistito al mio primo bacio in bocca, nascosta dietro un’Alfa Romeo scassata. Faceva il tifo e soffriva, perché correvo più veloce. Io le ho avvolto il tendine nelle bende e ho ascoltato il suo cuore. Abbiamo progettato un viaggio in India e fondato due band musicali. Di come funziona il mio cuore lei ha sempre riso. Le ho tirato uno schiaffo e sfilato la sedia da sotto il culo durante un dibattito sul conflitto arabo-israeliano a un’occupazione. Non so perché. È stata capace di dirmi cose tremende e rifilarmi paternali nei momenti peggiori della mia vita. Non so perché. L’ho vista nuda e lei ha visto me. Mentre me ne andavo in giro, rimaneva immobile e fiera. Sentivo una specie di rimprovero, quando pensavo a lei: continua pure a sbandare, qualcosa del genere. Sbandavo, fiera a mio modo. Si è sposata e il giorno del suo matrimonio io non c’ero. “Meglio”, ha detto, “di solito ti rompi le palle, ed è il genere di cose che saresti capace di rinfacciarmi a vita”.

“Che dolore?”, chiedo ancora. Dal nostro vocabolario la discrezione è più che bandita: se non siamo trasparenti tra noi, saranno gli altri a vederci attraverso. Tu as le corps transparent comme une lanterne…

“Non lo so”, risponde.

“Magari mi ci porti”, dico piano, e naturalmente è già partita.

Non è facile arrivare perché la descrizione è imprecisa e i temi, a S., glieli ho sempre scritti io. Ha chiuso gli occhi e vedo male e se vedo male è colpa sua, dei libri che non ha mai letto e che si vendicano adesso.

“Quindi com’è, il posto in cui vivi?”, chiedo, “riesci a immaginarlo?”. Chiude e apre gli occhi, soprattutto scuote la testa: tutto è bianco, tendente al bianco, come un’alba; sono loro a doverlo schiarire.

Tipico di S. Si è sempre aggrappata ai colori per descrivere qualcosa,

anche me: “Tu sei azzurra almeno quanto io sono arancione”.

Da piccola affibbiava a tutto una gradazione precisa

– giada, indaco, ardesia, pervinca –

preferiva i colori freddi, tranne per se stessa, “purtroppo io

sono una tinta calda, di quelle che tendono al marroncino, grezze,

e senza nome”. Poi un nome lo ha trovato, per descriversi, anche se era il nome di una malattia.

Quando eravamo piccole, sua madre pensava che quella strana

attenzione per i colori fosse spia di un precoce talento artistico

(niente di più errato), adesso crede che abbia a che fare con la malattia di S., il che mi pare quanto meno improbabile.

Loro chi? “Gente che riconosco. E loro riconoscono me”. Gli occhi di S. sono aperti adesso, muove la testa e mi dà leggere pacche sul braccio, come a chiedermi una conferma di ricezione. Io ho capito bianco, alba, persone. Sono seduta sul muretto di piazza Santo Stefano, a Bologna, il tempo è bello, e sono anche lì. Quanto è grande? Non lo sa e non ha importanza. “Se arrivano altre persone, diventa più grande. È un posto che cresce. Non è un posto normale”. Le passo un blocco da disegno e una penna, li ho portati apposta, ma dice che non serve e che in arte aveva quattro. “Faremo con le parole che conosco, ti accontenterai. Al massimo sarai tu a dover disegnare”.

***

Questa stradina costeggia un fiume. Il fiume non ha nome. Per la maggior parte del tempo è gelato, sono in pochi ad aver visto le sue acque scorrere. Dicono che ci siano pesci strani capaci di vivere nel ghiaccio per anni e poi riprendere a respirare nei rari giorni di disgelo. “Anche noi siamo così”, dice. “Possiamo rimanere parecchio tempo in apnea. Intanto le cose continuano a succedere. Agli altri, ma anche a noi. Ci sono dei minuscoli lutti, e noi dobbiamo fare dei riti. Non ci è permesso andare oltre, non subito. Forse è meglio che ti compri un libro o ti fai un giro su internet. È pieno di pagine su di noi”. Io le chiedo cosa fanno quando il tempo si apre ed esce il sole. “Pattiniamo sul fiume fino al lago. Lo sappiamo che tanto non si scioglie. Mi fa un po’ male parlare di questo, non so che dico, sei tu che mi contagi. Cosa stiamo facendo? Appena mi calmo ti parlo del lago”.

***

Del lago, oggi, non riesce a raccontare. “È complicato”, dice. Le chiedo se le va di pensarci e di parlarmene domani. “Devo scrivere un reportage”, confesso, “e ho pensato di parlare di te”. Aggrotta le sopracciglia e dalla bocca le esce una specie di soffio, è come se provasse a spegnermi. “Va bene, basta che non metti il mio nome. E che questa non sia una delle tue scuse per scopare”.

Non torno a casa subito, vado in libreria. So bene cos’ha S., mi sono accorta del suo cambiamento quasi subito, credo, e ho provato a non farglielo capire: così forse non si sentirà strana e la supererà da sola. S. è sempre stata capace di ripristinare da sé il suo flusso, la vita; ogni intervento esterno era nocivo, la rallentava; ce l’aveva sempre fatta, guariva da un giorno all’altro, capitava. Ma questa volta non è andata così. L’eau était morte… Mentre torno a casa inizia a piovere e non riesco a smettere di pensare che in quel ricircolo inceppato che ogni giorno le sfinisce il respiro ci sono anche io, che avrei dovuto decidermi prima a viaggiare fino a lei.

Nelle fughe zaino in spalla è sempre stata meglio lei.

Adesso non so se potrebbe farlo ancora,

dormire in tenda, pisciare nei bagni dei campeggi lerci dove

andavamo sempre a finire. Una volta, in Calabria, è scoppiato

un incendio in pineta e abbiamo dovuto evacuare il posto alle otto

di mattina, fino a tardo pomeriggio, i cazzo di elicotteri spara acqua

non arrivavano e io avevo paura che la mia tenda si bruciasse, ci tenevo, era dei miei. “Beh, il fuoco purifica”, aveva commentato S.

Se me lo dicesse adesso, adesso che ha questa specie di malattia,

giuro che non la manderei al diavolo come allora.

“D’accordo, non è un lago. Non si sa. Non sono certa sia un lago. Non so perché stiamo facendo questa cosa”.

“Quindi cosa sai?”.

“So che è acqua. Acqua chiusa”.

“Cioè?”.

“Il mare è chiuso?”.

“Non lo so”.

“Forse sì. In fondo prima o poi finisce anche lui”.

Nel libro non si parla di mare o di laghi, ma di acqua,

ogni tanto. S. è sempre stata imprecisa. Non dovrei fidarmi di lei.

E poi forzarla è inutile, se lo faccio mi sbarra la strada

e non posso più viaggiare.

Nel libro è scritto che alcune persone affette da

disturbo ossessivo-compulsivo mettono in atto rituali

che hanno a che fare con l’acqua: si lavano di continuo,

le mani, il corpo, i genitali.

È questa l’acqua chiusa di cui mi parla S.?

Perché ci tiene a dirmi che è chiusa?

Per loro i limiti sono importanti, serve un perimetro, ci ha pensato stanotte. Non è un bel posto in cui vivere, ma almeno è un posto sicuro.

***

S. me lo dice sempre che non è “sicuro” fare quello che faccio.

Non è sicuro stringere le mani alla gente,

non sai cosa possono aver toccato

non sai cosa si nasconde nel loro sangue

e potrebbero anche essere feriti.

Non è sicuro girare coi sandali in città,

metti che pesti una siringa?

Non è sicuro nemmeno sedersi a terra con la gonna

(ma anche coi pantaloni non è il massimo)

o bere da un bicchiere in un bar, non è sicuro

sbronzarsi, chissà poi che cazzo fai, metti che vai con uno

e quello ti attacca qualcosa o ti ammazza. Non è sicuro

sedersi sul cesso della casa di un amico

e nemmeno usare i suoi asciugamani (asciugati sul tuo maglione o portati dei fazzoletti tuoi), per non parlare di provarsi dei jeans in un negozio o andare a un rave o passarti una canna con degli sconosciuti.

Soprattutto non è sicuro abbassare la guardia, in generale.

Nel mese di dicembre di quattro anni fa,

S. si è auto-soprannominata “STASI”, esperta

di tortura psicologica autoinflitta.

Come amici abbiamo approvato, è un vero peccato

non sappia il tedesco.

Possono andare, per esempio, nel bosco, ma è un bosco diverso da quelli che S. conosceva prima di finire qui. I sentieri sono tutti segnalati. Hanno lavorato a lungo perché lo fossero. Se una lepre ti passa davanti puoi inseguirla solo a patto di rispettare alcune condizioni. Che non si nasconda tra gli arbusti (“potrebbero esserci vetri, siringhe, serpenti, altri animali, il rischio di tagliarsi o pungersi o essere feriti è alto”); che non attraversi zone in ombra (“il nostro bosco è molto luminoso, luminoso dove è lecito recarsi”); che non scappi troppo veloce (“potremmo cadere”); che non ci costringa a deviare dai percorsi segnalati (“è vietato”); che non incomba alcun rischio di temporale o tempesta di neve (“si scivola e si cade, ci si ferisce e c’è il rischio di infettarsi”). Ci sediamo su due tronchi intagliati a forma di mano, S. sta a gambe incrociate sul palmo mentre io mi alzo in piedi per vedere quello che la sua voce vuole mostrarmi. “Non dovresti mettere le scarpe dove la gente poggia il culo. Qui non è permesso. In teoria adesso dovresti pulire”. La luce è tremula o accecante, gialla o azzurra, quante ore al giorno brilla, fa male agli occhi? “La luce ci serve, e basta”.

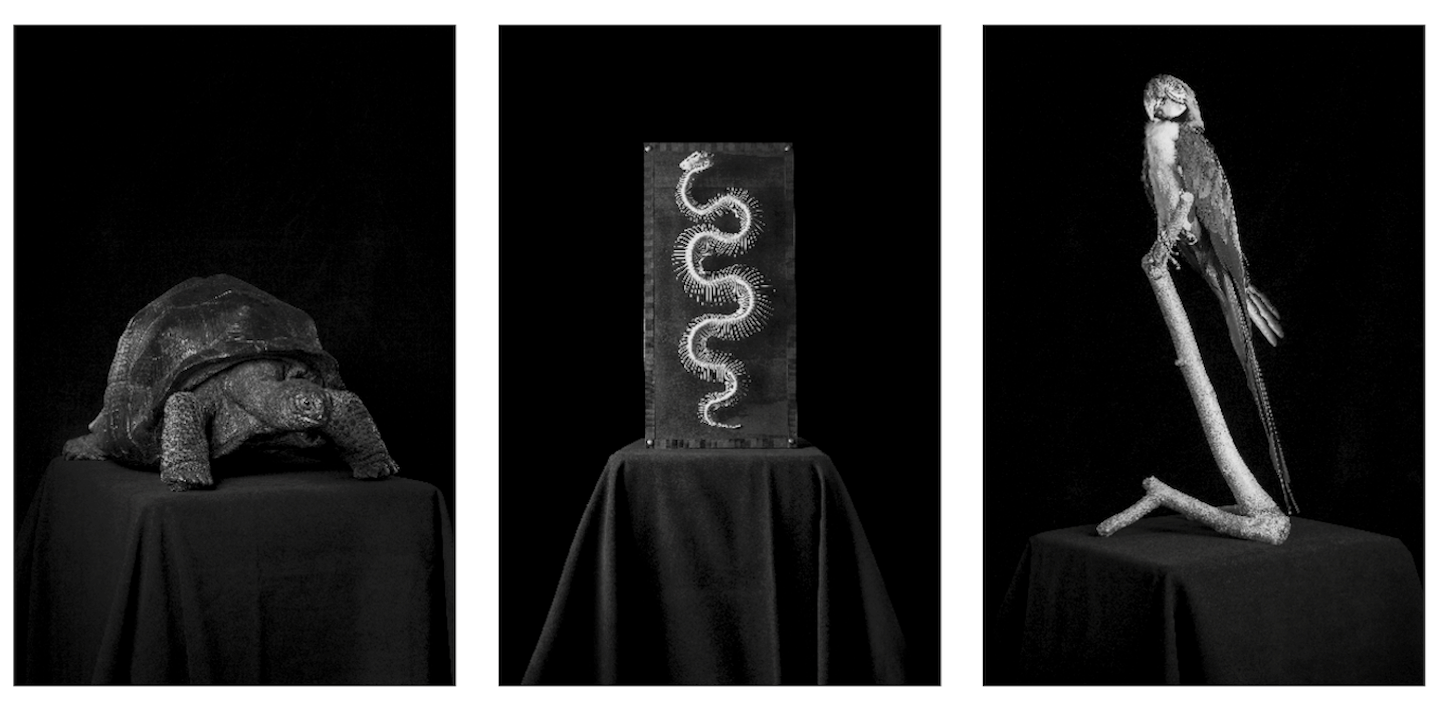

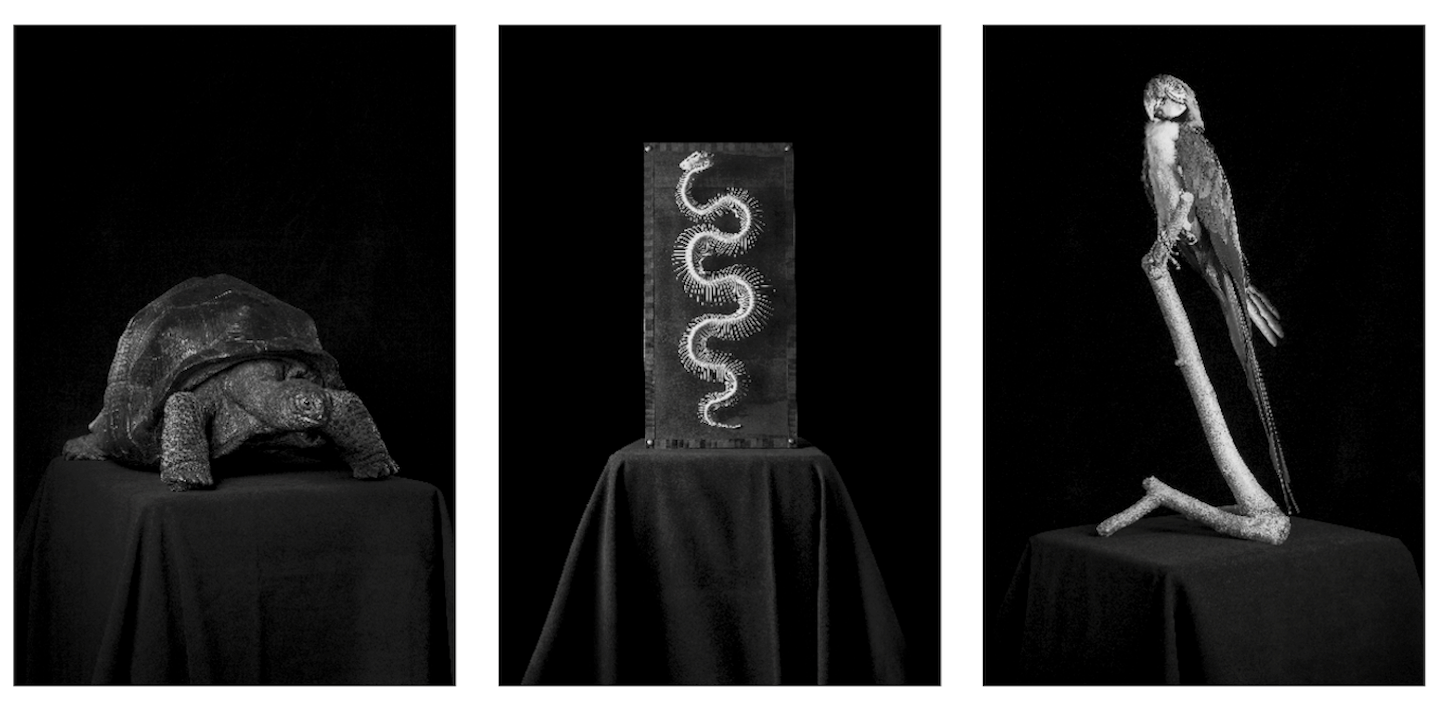

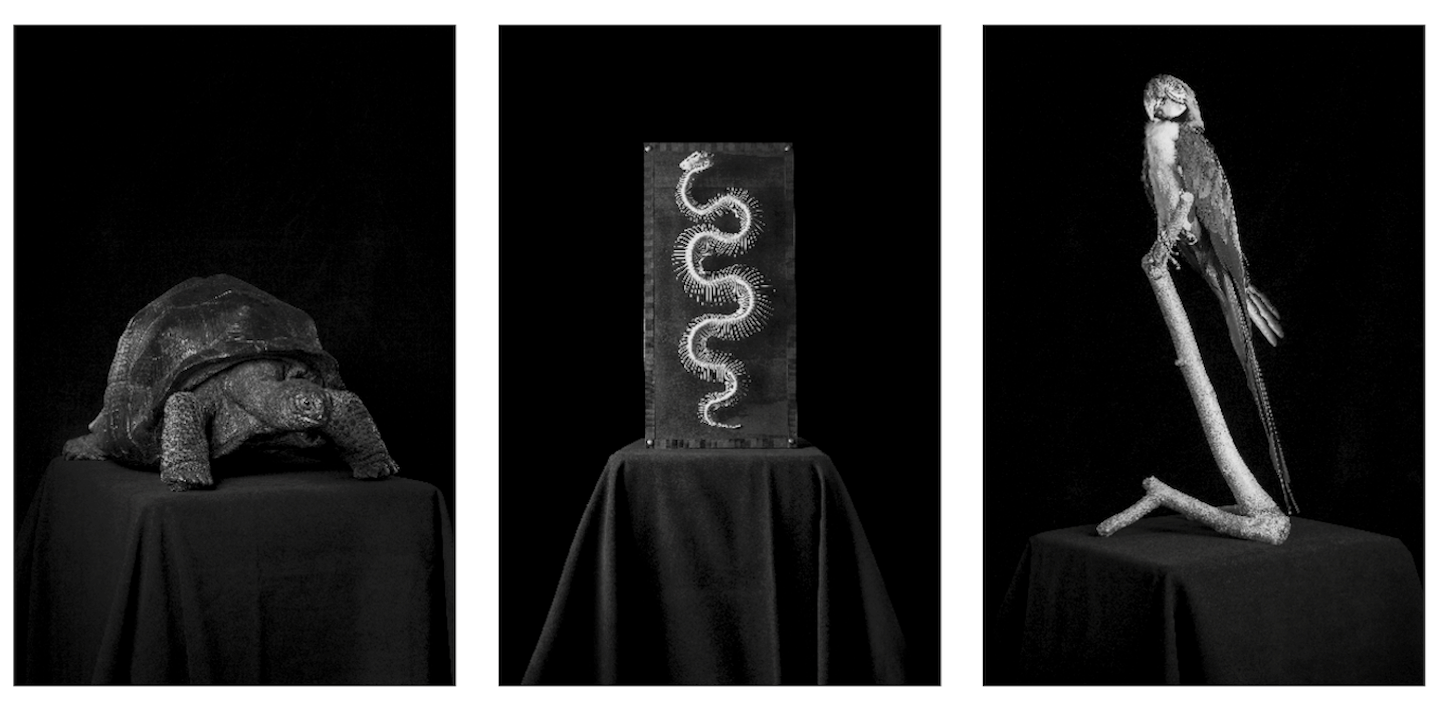

Estratto dal racconto “Generalmente gli ultimi ad andarsene sono i colori”, di Valentina Maini, dalla raccolta Gli estinti, terzo volume di reportage narrativi della Trilogia normalissima, a cura di CTRL.