I l primo dicembre 2020, a Portorico, è collassato il radiotelescopio di Arecibo. È crollato il ricettore principale: i cavi che lo tenevano insieme si sono rotti per il progressivo deterioramento del telescopio, vittima, negli anni, degli uragani e delle tempeste tropicali. Per molti, il collasso del telescopio ha esemplificato il frantumarsi di uno dei grandi sogni della comunità scientifica: trovare segni di vita extraterrestre.

Inaugurato nel 1963, il radiotelescopio di Arecibo portò a numerose scoperte nell’ambito della ricerca astronomica e fisica: la definizione del periodo di rotazione di Mercurio; la scoperta della prima pulsar binaria – un sistema composto da due stelle di neutroni che ruotano una intorno all’altra emettendo fasci di luce regolari – che valse il Premio Nobel per la fisica a J. H. Taylor Jr. e Russell Alan Hulse; la scoperta dei primi pianeti extrasolari nella costellazione della Vergine. Centrale nell’attività di Arecibo fu il programma SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), fondato negli anni Sessanta dagli astronomi Frank Drake e Carl Sagan.

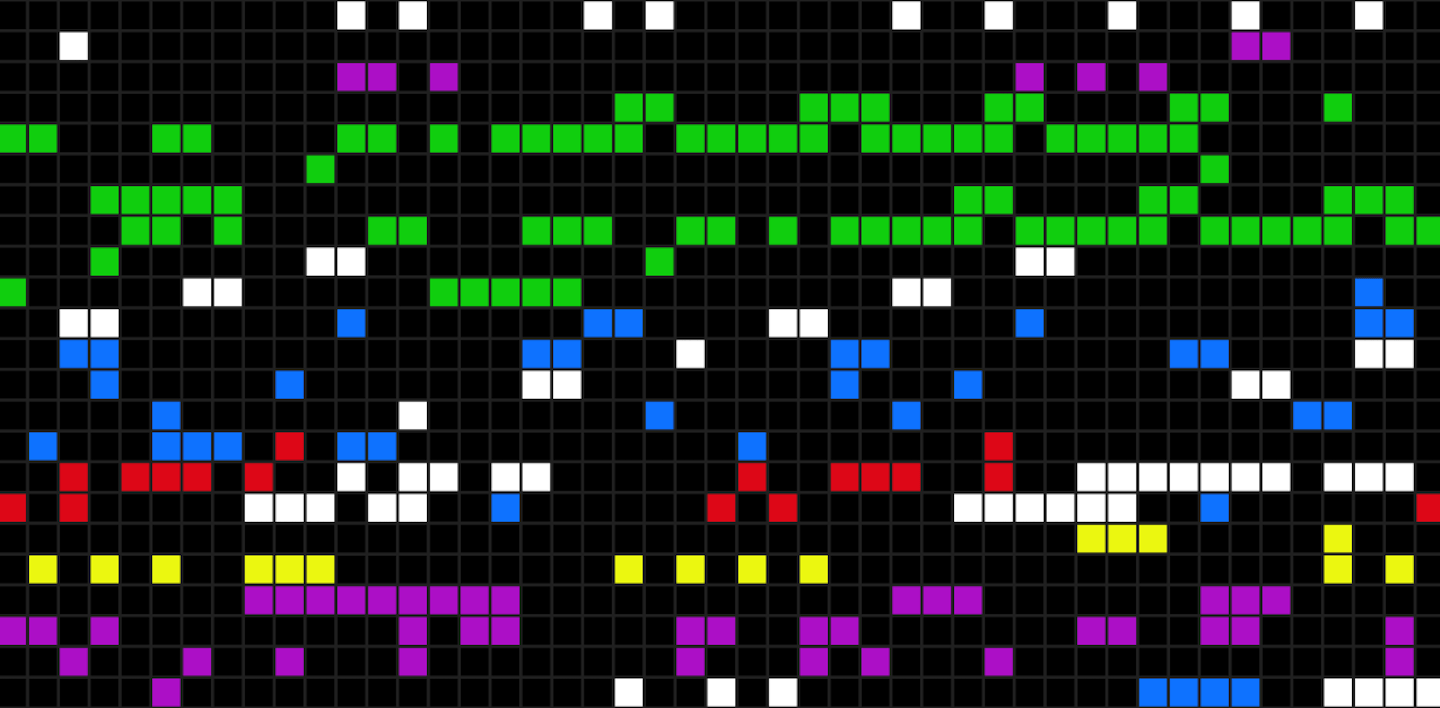

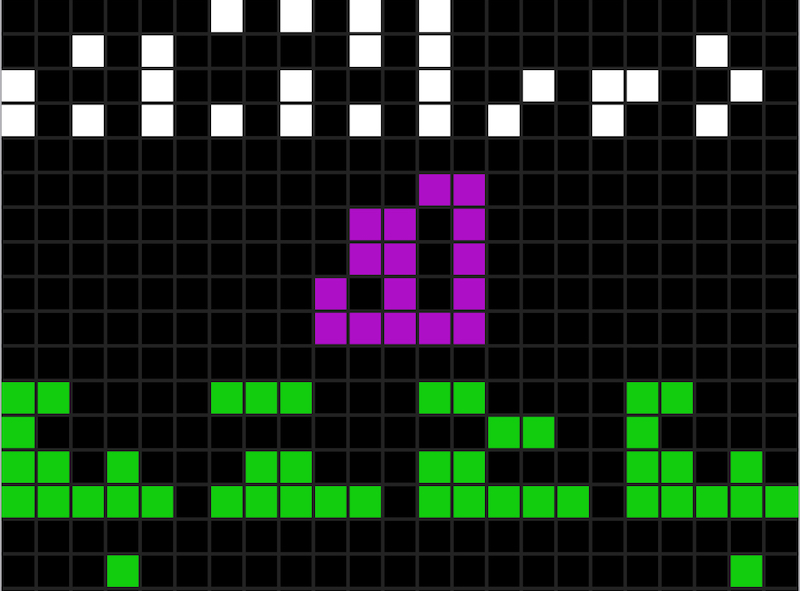

Nel 1974, dal telescopio di Porto Rico, viene inviato un messaggio radio cifrato in direzione di M13, noto anche come Ammasso Globulare di Ercole, un insieme di centinaia di migliaia di stelle che orbitano al centro della galassia di Ercole, situate a più di 20.000 anni luce di distanza dal nostro pianeta. Il messaggio di Arecibo, che di fatto costituisce il primo tentativo scientifico di comunicazione intergalattica, impiegherà a raggiungere la sua destinazione circa 25.000 anni dal momento dell’inizio del suo viaggio, e dovremo attenderne altri 25.000 per ricevere un’eventuale risposta. Alcuni reputano questa prova un semplice esercizio di stile tecnologico.

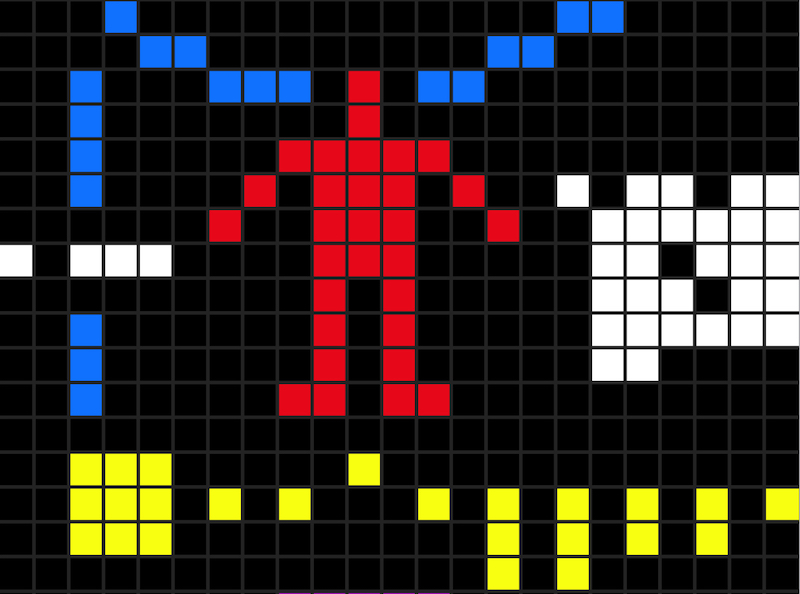

Il messaggio, noto anche come crittogramma di Drake, è un bitmap, costituito da 1679 cifre binarie. Riporta i primi dieci numeri naturali, i numeri atomici dei cinque elementi che costituiscono il DNA e le basi per i nucleotidi, in accordo con il sapere scientifico del tempo, nonché tre rappresentazioni grafiche leggibili disponendo le 1679 cifre binarie in una griglia composta da 73 righe e 23 colonne e che raffigurano, in ordine, la struttura elicoidale del nostro genoma, un uomo di statura media del pianeta Terra, il nostro sistema solare e il radiotelescopio di Arecibo da cui è spedito il messaggio. Letto dal basso verso l’alto il crittogramma sembra suggerire l’immagine di una sorta di slancio dell’uomo compiuto dal telescopio verso lo spazio.

Questo lascito, che vaga ancora attraverso i segnali radio, un giorno potrebbe sortire lo stesso effetto delle scene di caccia rinvenute nelle grotte di Lascaux: se mai una civiltà intelligente fosse in grado di captare e di rispondere, la nostra specie potrebbe avere già incontrato, nel frattempo, l’estinzione.

Andare alla ricerca di segnali radio per dimostrare l’esistenza di vita extraterrestre è diventata, con il passare degli anni, una scommessa sì improbabile ma a basso impegno, che si può conciliare con altri e più fruttuosi obiettivi di ricerca. Ancora oggi, infatti, non abbiamo smesso di ascoltare, nonostante il collasso del radiotelescopio portoricano: lo facciamo, per esempio, dal 2016, nella provincia del Guizhou, in Cina, grazie al Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST), attualmente il radiotelescopio più grande e sensibile al mondo.

Ma se anche ci fosse qualcuno là fuori, a ricevere questi messaggi, sarebbe davvero in grado di comprenderci? Nonostante il concerto di segnali radio, nessuno potrebbe avere orecchie per ascoltarli.

Essere un pipistrello

Nel famoso saggio What Is It Like to Be a Bat? (Che cosa si prova a essere un pipistrello?, del 1974), il filosofo della mente Thomas Nagel indaga i limiti della cognizione umana nella comprensione del mondo. Così come non sappiamo che cosa significhi essere un altro essere umano, né verificare che questi abbia, come noi, una coscienza, non c’è modo di rispondere alla domanda su come sia essere, per esempio, un pipistrello. Ammettendo pure che si provi qualcosa nell’essere un pipistrello, la nostra comprensione sarebbe compromessa dall’impossibilità di concepire un organismo fondato biologicamente sull’ecolocalizzazione. Il sistema di ecolocalizzazione, proprio di alcuni mammiferi (pipistrelli, delfini e altri odontoceti) ne rappresenta la modalità di percezione del mondo esterno, identificando lo spazio attraverso il rimbalzo delle onde sonore:

Il sonar del pipistrello, benché sia evidentemente una forma di percezione, non assomiglia nel modo di funzionare a nessuno dei nostri sensi e non vi è alcun motivo per supporre che esso sia soggettivamente simile a qualcosa che noi possiamo sperimentare o immaginare. Ciò, a quanto pare, rende difficile capire che cosa si provi a essere un pipistrello.

Possiamo presumere che essere un pipistrello significhi possedere un’esperienza soggettiva determinata dall’ecolocazione e da un impiego tattile degli ultrasuoni. Tuttavia, allo stesso tempo, non possiamo avere idea di cosa si provi a trascorrere il giorno appesi al rovescio al soffitto del nostro appartamento, o a percepire il mondo attraverso il rimbalzo dei suoni che produciamo – vedere attraverso i suoni.

L’esperienza ha un carattere qualitativo imperscrutabile e proprio di ciascun ente, e la radicalità biologica di un’altra forma di vita ci impedisce di strutturare una rappresentazione del nostro accesso al reale: non vi è modo di penetrare nella mente di un pipistrello, così come non ci è permesso di sperimentare la potenza olfattiva del nostro cane o la visione notturna del nostro gatto. In questa prospettiva la biologia diventa una questione intima: il nostro sistema sensoriale, la capacità di partecipare al gioco del mondo attraverso i nostri organi di senso rappresenta tanto un vantaggio biologico quanto un’impossibilità di comprendere a pieno ciò che si trova al di fuori di noi.

La prospettiva di Nagel esclude che l’immaginazione possa rivelarsi utile per valicare la nostra esperienza soggettiva o ai fini della comprensione di un’altra specie, ma non tutti i filosofi la pensano allo stesso modo. Possiamo provare a fornire alcune considerazioni in grado di aiutarci ad aggirare questa conclusione.

Il primo punto da affrontare a partire dall’analisi di Nagel è riscontrare una prima differenza tra immaginare qualcosa e immaginare qualcosa correttamente. Infatti, se anche provassi a immaginare che cosa potrebbe significare essere dotato di un sistema sensoriale analogo a quello del pipistrello “ne ricavo solo che cosa proverei io a comportarmi come un pipistrello”. E questo, appunto, secondo Nagel, non ci sarebbe di alcun aiuto. Tuttavia, non tutti concordano con questa ipotesi, sollevando la possibilità che una conoscenza dettagliata della biologia e del comportamento di un’altra specie possa costituire una feconda strategia immaginativa. La filosofa della mente Amy Kind, per esempio, sostiene, contrariamente a Nagel, che la nostra abilità immaginativa sconfini al di là di ciò di cui abbiamo fatto esperienza.

Secondo Kind, l’immaginazione evoca, nella sua concezione più immediata, esperienze al di fuori dell’ordinario: sin da bambini, immaginiamo di essere qualsiasi sorta di creatura, grande o piccola, così come siamo intuitivamente in grado di immaginare di “viaggiare sulla luna” e di “incontrare una specie aliena su Marte”. La filosofia suggerisce che questa abilità umana possa persino realizzare il compito negato da Nagel, seppur non in modo completo, ma affinando il grado di accuratezza con l’esercizio mentale e la conoscenza scientifica. A tale proposito cita l’esempio della zoologa Temple Grandin, che è in grado di costruire interi sistemi nella sua immaginazione attraverso il “pensiero visuale”. Grandin sostiene infatti di sapere adottare, attraverso l’immaginazione, il “punto di vista di una mucca” e, in un senso limitato, di sapere che cosa si provi a essere una mucca:

Uso le mie abilità di pensiero visuale per simulare cosa un animale potrebbe vedere o sentire in una data situazione. Mi piazzo nel suo corpo e immagino come fa esperienza del mondo. È il sistema definito di realtà virtuale.

Grandin crede che questa sua abilità sia legata all’autismo di cui è affetta, e che il suo “pensiero visuale” le abbia fornito informazioni utili riguardo alla mente animale: “Un animale è un essere che pensa attraverso il suo sistema sensoriale, non in modo verbale. Pensa attraverso immagini, suoni, odori”.

Che si tratti di accogliere la prospettiva “pessimista” di Nagel o quella “ottimista” di Kind e Grandin, una cosa è certa, e cioè che negli ultimi anni stiamo imparando molto sulle altre specie non umane, come mostrano i recenti lavori di Peter Godfrey-Smith (Altre menti) o di Carl Safina (Al di là delle parole), di cui il primo costituisce uno studio esaustivo sull’intelligenza dei cefalopodi, mentre l’altro indaga il complesso rapporto tra gli esseri umani e le altre specie. La peculiarità di queste ricerche è di presentare un approccio diverso allo studio del pensiero e del linguaggio animale, focalizzato sui rapporti di somiglianza e di differenza con la specie umana ma da una prospettiva che va nella direzione opposta all’antropocentrismo, arrivando in alcuni casi persino a postulare l’esistenza di una forma di coscienza animale. Anche per Godfrey-Smith, in questo processo di comprensione interspecifica a rivelarsi fondamentale è la facoltà immaginativa:

Penso che possiamo avvicinarci alle esperienze degli altri animali cominciando dalla nostra e poi introducendo delle modificazioni, immaginandole a seconda di quello che apprendiamo dalla biologia. […] Non possiamo catturare a parole che cosa si prova a essere un altro animale (o anche un altro essere umano) ma le parole possono aiutarci ad avvicinarci a questo sentimento con l’immaginazione.

Posta la questione in questi termini, allora, sebbene la domanda su come sia essere un pipistrello o una qualsiasi altra forma di vita non umana rimane senza risposta, si apre un’opportunità: tentare di compiere un balzo al di là del recinto della nostra condizione attraverso la facoltà di immaginare cosa si provi a essere un’altra forma di vita. Prima, però, occorre fare una premessa: siamo sicuri che nessuna specie animale sia in grado di articolare significati complessi? Si potrebbe obiettare che fino ad oggi nessun animale ci abbia mai parlato e che se anche un animale potesse parlarci noi non lo capiremmo. La questione non è nuova alla filosofia. Nelle Ricerche filosofiche, Ludwig Wittgenstein ci dice che se un leone potesse parlare noi non potremmo comunque capirlo. Qui Wittgenstein intende suggerire che il linguaggio va inteso come forma di vita: io e il leone abitiamo mondi diversi e non giochiamo lo stesso gioco linguistico – un’espressione significativa per il leone potrebbe non esserlo in alcun modo per me, e l’espressione che, nel suo gioco linguistico, rappresenta una mossa valida non è altrettanto ammessa nel nostro.

Potremmo tuttavia azzardare che una particolare tonalità del ruggire del leone stia in una relazione referenziale con un oggetto del mondo esterno (una zebra, ad esempio), ma se con il leone intendessimo intrattenere uno scambio di battute o un dibattito su problemi di estetica ne rimarremmo certamente delusi. In altri termini, in Wittgenstein il linguaggio diviene metaforicamente l’invalicabile e vuoto sistema solare che il SETI tenta di trasgredire alla continua ricerca di linguaggi impossibili. Non a caso, com’è noto, nel Tractatus il filosofo austriaco ci fa notare che “i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo”.

Questa forma di relativismo predetermina qualsiasi possibilità di comprendere un “oltre” fuori da noi: prima ancora di immaginare di poter comunicare con forme di vita extraterrestre ci troviamo bloccati nell’impossibilità della comunicazione tra uomo e animale. In sintesi, potremmo dire che gli animali non parlano o, se parlano, non possiamo comprenderli; o se anche potessimo comprenderli, non direbbero comunque nulla di interessante che riguardi il mio mondo. Ma vogliamo davvero mantenere ferma e dare per certa questa premessa?

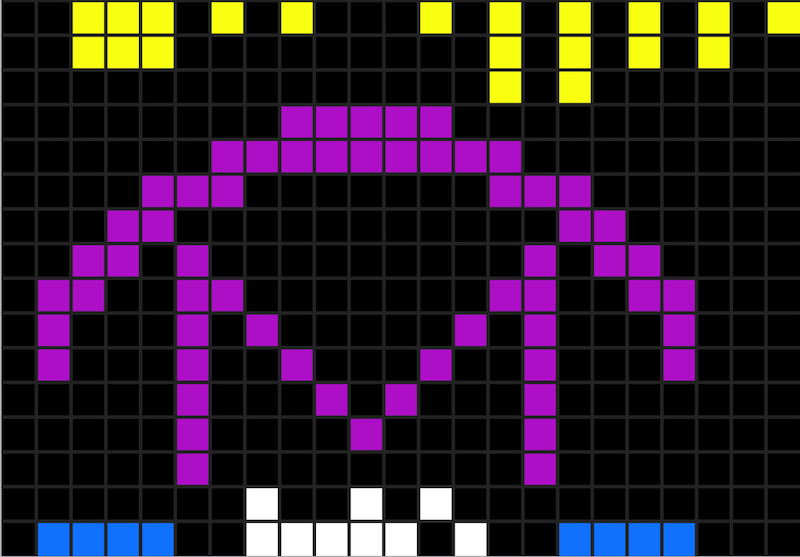

Il blockbuster Arrival, diretto nel 2016 dal regista canadese Denis Villeneuve, tratto da un racconto di Ted Chiang, presenta lo scenario del linguista a colloquio con gli alieni: il film racconta l’arrivo di dodici astronavi extraterrestri che compaiono contemporaneamente in diversi luoghi della Terra. Non conosciamo le ragioni e i fini che di questa spedizione, e di queste forme di vita aliena gli essere umani non sono in grado di stabilire con loro una qualsiasi forma di comunicazione. Mentre i governi delle potenze mondiali cercano di tenere a bada l’isteria collettiva della popolazione, la linguista Louise Banks viene incaricata di studiarne il linguaggio ed elaborare una strategia che porti alla comprensione reciproca. Le forme di vita extraterrestri sono rappresentate come piovre maestose (probabilmente un riferimento agli studi più recenti sulla specie dei cefalopodi e alla loro spiccata intelligenza, da molti definita, appunto, “aliena”), e il loro sistema comunicativo si esplicita in modo grafico: gli alieni secernono una sostanza che ricorda l’inchiostro, con il quale sono in grado di tracciare segni o di rappresentare il linguaggio.

Lo scenario del linguista a colloquio con l’alieno ci pone davanti a una questione che riguarda la struttura del pensiero e del nostro modo di elaborare la realtà. Immaginare l’alieno significa affrontare lo statuto stesso della logica e interrogarsi rispetto alla possibilità di una logica aliena. Ora, immaginiamo per esempio che durante questo colloquio l’alieno violi, a insaputa del linguista, uno dei principi fondamentali della logica aristotelica, il principio del terzo escluso, ipotizziamo cioè che la logica dell’alieno comprenda una terza soluzione oltre la dicotomia di vero e falso. Se le leggi della logica governano la struttura del pensiero, allora la comunicazione tra noi e lui incontrerà a questo punto qualche intoppo nel procedere – forse non saremmo nemmeno in grado di concettualizzare un linguaggio del genere e liquideremmo la questione ammettendo qualcosa come: l’alieno non parla e se parla non dice nulla di sensato. Insomma: la filosofia ha sempre sostenuto l’universalità delle leggi della logica, valide dappertutto come quelle della fisica e della chimica: ma se così non fosse? Questo è solo uno dei motivi per cui, secondo i critici, il SETI sembra essere profondamente viziato da un’assunzione di carattere antropomorfico. Stiamo cercando solo qualcosa di molto simile a noi?

Lo scenario del linguista a colloquio con l’alieno, come in Arrival, ci pone davanti a una questione che riguarda la struttura del pensiero e del nostro modo di elaborare la realtà.

Se, comunque, dovessimo davvero trovarci ad avere a che fare con scenari da kolossal fantascientifico, come in Arrival, allora sarebbe logico supporre che gli alieni giunti sulla Terra siano alieni intelligenti e interessati alla comunicazione. A quel punto, un primo passo da compiere per la comprensione dell’alieno potrebbe consistere nello studio reciproco: comprendere lo stare al mondo dell’altro, la sua biologia e il comportamento potrebbe suggerirci una prima mossa da fare nel gioco linguistico della comunicazione interplanetaria.

Dialoghi interspecie

Dovendo costruire una commissione per il progetto SETI, Drake radunò dieci studiosi, tra cui il neuroscienziato John Lilly, che negli anni Cinquanta aveva inaugurato nelle Isole Vergini, il Communication Research Institute (CRI), con il fine di studiare la comunicazione tra uomo e delfino, un sogno per Lilly affine al desiderio di comunicare con forme di vita extraterrestri. Nel volume Il delfino, edito in Italia nel 2018 da Nottetempo, il ricercatore canadese Alan Rauch racconta quel momento. Al CRI, un laboratorio composto da un sistema di vasche e vie d’acqua, i delfini si trovavano in una condizione di cattività. Così, alla fine, Lilly, convinto che i delfini fossero dotati di un’intelligenza superiore e che tra uomo e delfino esistesse una forma di comunicazione telepatica, li liberò e concluse la sua attività al centro.

Nonostante il fascino di questi studi, le ricerche del Dr. Lilly rischiano di avere poca rilevanza per la comprensione delle forme di vita poste sotto osservazione: è possibile studiare entità che vivono in società complesse all’interno di vasche da laboratorio? Ha senso provare a insegnare l’inglese a un delfino?

La biologa Denise L. Herzing ha tentato di modificare l’approccio di studio e i presupposti errati di Lilly, analizzando i delfini nel loro habitat, anziché reclusi in vasca, e interagendo con loro attraverso dispositivi tecnologici di registrazione e riproduzione dei loro canti. Herzing racconta la complessità di queste società acquatiche, dove si assiste a processi di apprendimento del linguaggio con risvolti sociali. È stato osservato infatti come la competenza “canora” determini, anche in altri cetacei, il ruolo di un membro all’interno del gruppo, e sia legata a processi di selezione del partner (per esempio, tra le balene i membri sprovvisti di competenze canore risultano sfavoriti durante la fase di accoppiamento), nonché a processi di individuazione e riconoscimento, originati dalle dinamiche tra la madre e la prole. Sebbene l’apprendimento di un “linguaggio” dotato di finalità sia comune a molti primati, seppure con capacità vocali e scopi ridotti (ne costituisce un esempio la competenza di articolare differenti gridi di allarme con l’intento di specificare ai propri compagni il tipo di minaccia presente nel territorio), ciò che sorprende dei cetacei è la varietà e la complessità delle loro vocalizzazioni: le orche, per esempio, dispongono di un repertorio di canti la cui intonazione varia da un gruppo all’altro; allo stesso modo una lingua può essere pronunciata con un accento diverso da una parte all’altra di una medesima area geografica. Su questo argomento Herzing, in alcune sue conferenze, arriva a compiere una significativa ammissione socratica di insipienza: i suoni articolati dai cetacei eccedono infatti per frequenza la nostra stessa capacità tecnologica di catturarli nella loro interezza, e per questa ragione siamo portati a pensare alle sonorità “nascoste” come a “un codice” che non siamo nemmeno vicini a poter decifrare. L’insegnamento della ricerca di Herzing è inverso a quello di Lilly: Herzing non sogna infatti di insegnare l’inglese ai delfini, ma di imparare il delfinese.

Le orche dispongono di un repertorio di canti la cui intonazione varia da un gruppo all’altro; allo stesso modo una lingua può essere pronunciata con un accento diverso da una parte all’altra di una medesima area geografica.

Una ragione per cui i cetacei sono considerati poco rilevanti come oggetti di studio ai fini della comprensione dell’evoluzione umana riguarda anche l’ambiente in cui vivono immersi. Gli oceani costituiscono l’esempio emblematico di una sorta di ontologia aliena a cui abbiamo un accesso costitutivamente limitato. Sebbene abbiamo imparato a navigare in lungo e in largo i mari e gli oceani, la comprensione di una forma di vita acquatica ci risulterà sempre più opaca rispetto a quella di una creatura che, come noi, abita la terra. Si tratta di concepire forme di vita immerse in ambienti in cui un essere umano non sarebbe in grado di sopravvivere. Il nostro organo di senso più importante, la vista, si rivelerebbe inutile nelle profondità marine, dove invece intonare un ricco repertorio di canti significa non perdersi di vista, riconoscersi, non restare soli. Anche in questo caso, come nei pipistrelli, il ruolo dell’ecolocalizzazione assume un significato centrale, a fondamento della loro epistemologia. L’accesso al reale, la possibilità di conoscerlo, nei cetacei passa necessariamente attraverso il sonar, senza il quale non sarebbero in grado di determinare lo spazio, compresa la loro posizione.

Oltre a condividere lo stesso pianeta, esseri umani e cetacei appartengono entrambi alla classe dei mammiferi. Eppure, la differenza radicale tra gli ambienti che abitano rende estremamente difficile la comprensione reciproca, al punto che le due specie risultano aliene l’una all’altra. Tentare di avviare un dialogo interspecie con i cetacei potrebbe costituire pertanto un esercizio speculativo fruttuoso, magar propedeutico proprio per immaginare un colloquio con una forma di vita extraterrestre. Dopotutto, se sotto la crosta ghiacciata di Europa o di Titano ci fosse vita intelligente, chi potrebbe affermare o negare la possibilità che questa non assomigli almeno un po’ alle nostre creature acquatiche più evolute?

Una playlist per ET

Come nota Daniel Oberhaus, giornalista e autore del libro Extraterrestrial Languages, in cui sistematizza la storia dei tentativi umani di trovare una forma di linguaggio universale, l’arte e, in modo più specifico, la musica hanno occupato un ruolo centrale nella realizzazione di questo obiettivo. La musica, infatti, nonostante si sia manifestata in modi molto diversi presso le diverse culture che abitano il pianeta, è riconosciuta dall’intera specie umana. La ragione di questo riconoscimento risiede nella sua capacità di attivare le medesime aree del cervello attivate dal linguaggio e dalla matematica. Pertanto, tutti i membri della specie umana possono ugualmente apprezzare la musica, anche se non tutti sono in grado di produrla.

L’ipotesi seducente che ne deriva è che la musica non sia solo un fatto terrestre, ma addirittura universale, che essa sia ovunque assoluta. Naturalmente, in quanto prodotto della civiltà umana, non si ha musica al di fuori di una comunità di fruitori, ma non per questo possiamo affermare che la musica non abbia un’origine naturale e insita nella nostra capacità di percepire e riprodurre i suoni. Sebbene il canto melodioso di un usignolo non sia musica, è pur sempre percepibile al nostro orecchio come una progressione strutturata di suoni.

Una delle ipotesi più seducenti in questo campo è che la musica non sia solo un fatto terrestre, ma addirittura universale, che essa sia ovunque assoluta

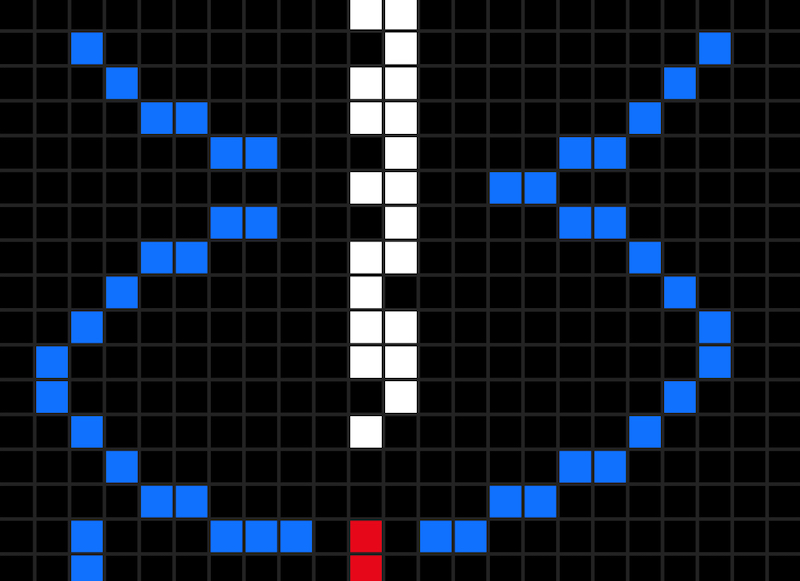

Postulata come fatto universale, la musica potrebbe allora, per i nostri fini, costituire uno strumento di comunicazione con forme di vita extraterrestri. Più avanti nel libro, Oberhaus cita in proposito alcuni esempi emblematici di questo utilizzo. Per esempio, il Voyager Golden Record è un disco in oro per grammofono inserito nelle due sonde spaziali del programma Voyager e contiene un centinaio di immagini e un repertorio di suoni naturali selezionati da una commissione guidata da Carl Sagan – il vento, il mare, i canti degli uccelli e quelli delle balene; un archivio di saluti in 55 lingue e un repertorio musicale proveniente da diverse culture, nonché una più contemporanea proposta musicale di genere rock. Sul disco, dal diametro di 30 cm, campeggia l’iscrizione a mano: to the makers of music, all worlds, all times.

C’è poi il Teen Age Message (TAM), una serie di trasmissioni radio inviate nel 2001 dal telescopio ucraino di Evpatoria a sei diverse stelle di tipo solare: tra i messaggi inviati fu realizzato un concerto live per theremin eseguito da tre performer del Moscow Theremin Center. E poi ancora, nel 2008, la Nasa trasmise Across the Universe dei Beatles in direzione della stella polare per commemorare l’anniversario della canzone; mentre più recentemente alcune composizioni di musica elettronica eseguite al festival Sónar sono state trasmesse dal radar norvegese EISCAT. Si può infine citare il cortometraggio John Was Trying to Contact Aliens, che racconta la vita di John Shepard, ingegnere autodidatta del Michigan che ha dedicato la propria vita alla costruzione di apparecchiature per trasmettere onde radio nello spazio, attraverso le quali diffondere in broadcast una selezione musicale diversificata e rappresentativa della cultura umana.

Anche in questo caso, però, ci troviamo di fronte allo stesso paradosso: il tentativo di comunicazione “musicale” è viziato da un’assunzione di carattere antropomorfico che restringe l’insieme dei possibili destinatari. Nello spazio, infatti, il suono non si propaga se non in forma di onde elettromagnetiche, che potrebbero essere captate solo presupponendo un destinatario dotato di una tecnologia avanzata almeno quanto la nostra. Torna quindi la domanda: che tipo di interlocutore stiamo cercando o attendendo? Di sicuro, un interlocutore intelligente quanto noi, con cui sia possibile stabilire una forma di comunicazione non ostacolata da differenze radicali e incolmabili; fino a oggi, infatti, il nostro modo di cercare l’alieno è stato viziato dall’immagine dell’alieno con cui speriamo di metterci in dialogo.

Dopo questa panoramica di tentativi votati al fallimento, nasce un dubbio: che nell’imbarazzante solitudine dell’Antropocene non siamo effettivamente alla ricerca di una forma di vita extraterrestre (estremamente simile alla nostra), ma che stiamo, in realtà, ancora alla ricerca di noi stessi.