S i entra in Mauritania al tramonto, il primo giorno di ‘Aid al-Fitr, solo per trovarsi un attimo dopo bloccati alla stazione degli autobus di Lomé, in attesa di un passaggio in direzione di Accra: Emmanuel Iduma scrive Lo sguardo di uno sconosciuto (Francesco Brioschi Editore, trad. Gioia Guerzoni) attraversando il continente africano, senza direzioni da seguire, né itinerari prestabiliti, tra megalopoli e villaggi, tra lingue e luoghi diversi.

Per poter seguire questo reportage, un diario insieme poetico e fotografico, bisogna abbandonarsi a una narrazione che rimescola gli orizzonti di Rabat e Nouakchott, le coste atlantiche e gli affacci sul Mediterraneo, che dal Camerun si sposta a Lagos per guardare i voli intercontinentali che collegano la Nigeria a New York, alla California.

Un movimento costante che non sembra contemplare la stasi: non ricordo dove sia Emmanuel Iduma quando scrive sul suo diario “dormo poco. Cambio letti, e notte dopo notte raccolgo la speranza in sacchi d’ignoto”, ma le sue parole sembrano rimandare all’altro reportage dello spaesamento di questi anni, I vagabondi, di Olga Tokarczuk, come se potesse esistere un’ascendenza comune che tiene insieme il presente del continente africano, sempre più iperconnesso, sempre più innervato di reti telefoniche, e il racconto dell’infanzia nomadica di una scrittrice polacca che racconta che oggi preferisce scrivere in treno, negli hotel, nelle sale d’attesa, sugli aerei: è come se questi reportage dicessero che il movimento e il pensiero sono la stessa identica azione, che il mondo così com’è lo possiamo illuminare, raccontare, ma non spiegare, non partendo dall’inizio per arrivare alla fine, ma solo in un tempo che confonde il prima con il poi.

Come nella serie Homo Urbanus di Beka & Lemoine, i registi scelgono di raccontare le città a partire da frammenti e sequenze imprevedibili, rinunciando a una narrazione complessiva e ordinata, così Lo sguardo di uno sconosciuto ci guida attraverso città di cui non facciamo in tempo a imparare il nome, verso altre che ci sembra di imparare a riconoscere un poco alla volta.

Se I vagabondi e Homo Urbanus fanno delle loro odissee un tratto positivo, pienamente accolto, Lo sguardo di uno sconosciuto di Emmanuel Iduma è pervaso, invece, dallo specifico senso di straniamento che si trova anche in Absolutely nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani di Giorgio Vasta. In quel diario di viaggio nel continente nordamericano – un viaggio sui generis perché l’impressione è che ogni pagina contenga non un resoconto, ma ricordi ricostruiti a distanza di tempo, con lo stesso senso di imprecisione di quando si vuole raccontare un sogno, mentre questo svanisce – Giorgio Vasta attraversava migliaia di chilometri di deserto, senza avere la possibilità di comunicare con nessuno, salvo per la presenza di Giovanna Silva, che si presta a fargli da interprete.

L’incapacità di parlare una lingua rendeva Vasta estraneo in ogni luogo, senza appigli, lui che il mondo lo spiega con le parole: nello stesso modo, Emmanuel Iduma, nigeriano, ogni volta che l’interprete lo lascia solo, si scopre straniero, le sue conoscenze di francese e wolof insufficienti per formare una frase di senso compiuto.

Ero una nullità senza gli interpreti a cui affidavo le mie domande, che mi trovassi a Bamako, Abidjan o Casablanca. E da solo, come spesso mi capitava di essere, mi chiedevo come sarei sopravvissuto senza di loro.

Incapace di ancorarsi al presente, al reale – “non capivo quale mondo fosse possibile senza parole inglesi” – il suo racconto si muove allora tra passato e presente, tra il ricordo e la percezione fisica, in bilico costante tra il sogno e la veglia.

Il viaggio di Vasta avveniva nell’assoluto nulla, in uno spazio che assomiglia quasi a un’astrazione di se stesso (linee, orizzonti, punti di fuga), mentre il viaggio di Emmanuel Iduma si muove dal Marocco, fino all’Etiopia, attraverso la Mauritania e la sua Nigeria, tra autobus, mercati e stanze d’albergo.

Eppure, con la sconfinata assenza da una parte e un paesaggio che cambia continuamente dall’altra, i due quaderni di viaggio – in cui si giustappongono parole e fotografie – partecipano dello medesimo senso di impotenza che si prova a volte nei sogni, di approdo mancato. A determinare questo sentimento in Emmanuel Iduma è la sua condizione di uomo senza radici, a casa in nessun luogo: persino la sua infanzia in Nigeria è caratterizzata da trasferimenti continui, tra la casa paterna e quella dello zio, in uno spaesamento che si traduce qui in una progressiva ma incessante perdita di un paese da cui provenire.

Descrivendo una foto d’infanzia contenuta nel volume – sua sorella in piedi tra lui e suo fratello che indossano una agbada bianca, di fronte alla macchina dello zio – scrive

mi rendo conto che la mia posa da bambino e poi da ragazzo rappresenta l’inquietudine che mi sono portato dietro per tutto quel tempo: la tensione di appartenere a un luogo solo in parte, di essere sempre certo della partenza. Questo tentativo di trovare l’equilibrio è il destino di chi un giorno è qui, il giorno dopo è altrove. Degli innumerevoli viandanti di questo pianeta, la folla di migranti.

Cosa resta quando il resto sparisce, quando tutto cambia? Il corpo, i nomi. Quasi tutte le fotografie che costellano Lo sguardo di uno sconosciuto sono di persone, come se la fotografia mantenesse una funzione rituale originaria, come se fosse necessaria per impedire che il proprio corpo svanisca, una conferma di esistenza.

Partendo dalla propria immagine, dai ritratti che si fa scattare da altri fotografi, alla descrizione dei volti degli uomini che incontra, dei ritratti degli schiavi raccolti nei libri di Samuel Cotton, fino ai ragazzi che a Ceuta attendono, accampati dietro a una collina, la possibilità di superare il confine che divide l’Africa dall’Europa, fotografati dal suo amico Lejam, ma mai mostrati, Lo sguardo di uno sconosciuto è il tentativo di equilibrio di cui parla Iduma in quel passaggio. “Forse il mio gusto è ormai antiquato,” commenta, “ma in un certo senso mi aspetto che un progetto che tenti di avvicinare le distanze, di avvicinare gli sconosciuti, mostri il mio viso da vicino, anche se nella foto sto guardando da un’altra parte, o il mio viso non è del tutto visibile.”

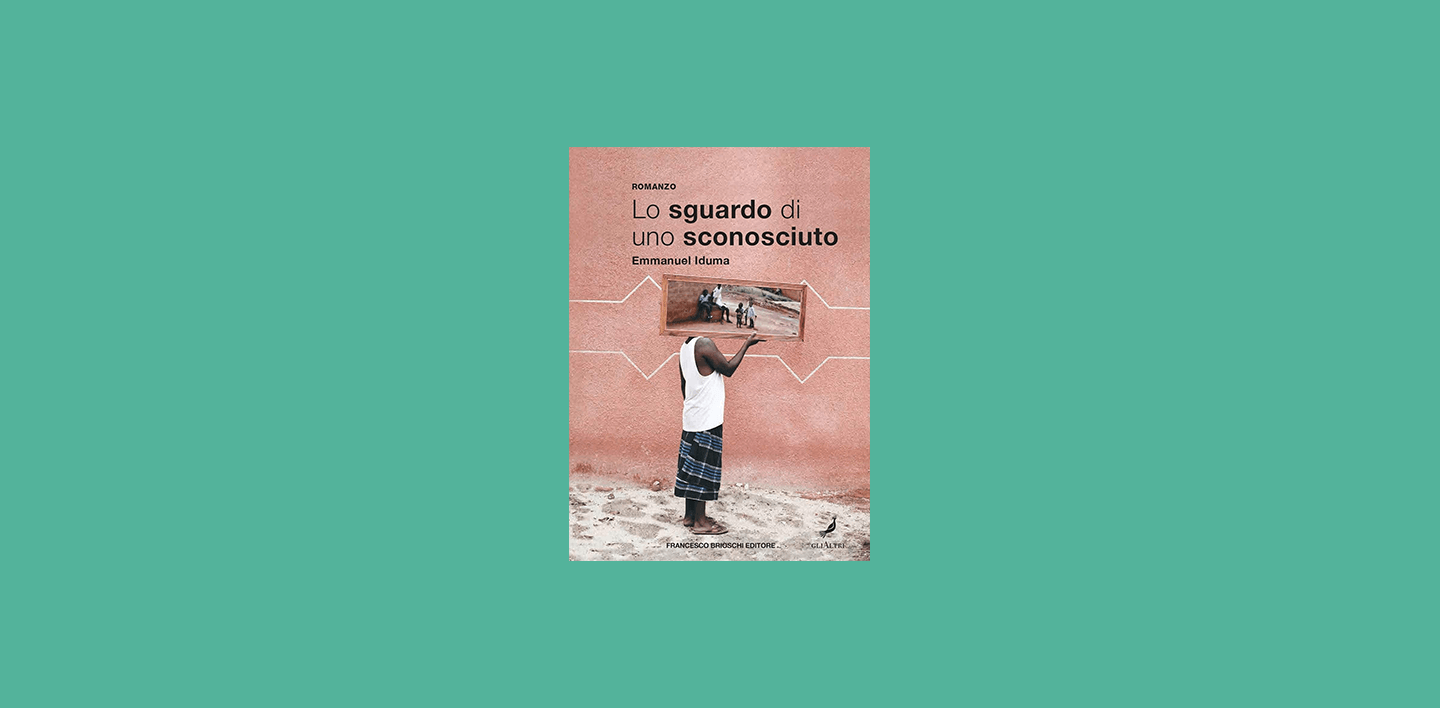

Nella fotografia scelta per comparire sulla copertina (e contenuta all’interno del volume), un uomo regge uno specchio sulla spalla, così invece del suo viso vediamo il riflesso di altre persone. Pare risuonare qui una domanda che Iduma si pone altrove: “Se guardassimo abbastanza a lungo gli altri da scoprire i loro impulsi segreti, potremmo capire anche i nostri?”

Risultato di viaggi solitari e di un progetto collettivo transafricano di fotografia, “Invisible Borders”, Lo sguardo di uno sconosciuto di Emmanuel Iduma è un carnet di viaggio che ruota attorno alle immagini che contiene, a volte di Iduma, spesso di amici e colleghi fotografi, come Dawit L. Petros, Emeka Okereke e Michael Tsegaye.

Oltre a essere scrittore e poeta, Iduma infatti si occupa anche di curatela d’arte e fotografia (attualmente insegna alla School of Visual Arts di New York): non è un caso che Teju Cole abbia amato il suo libro. Nella prefazione che firma lo definisce “una ballata in forma di sogno”.

Critico d’arte e fotografo a sua volta, anche Cole ha scritto un libro sul ritorno e riconoscimento della sua Nigeria natale (Ogni giorno è per il ladro, tradotto per Einaudi sempre da Gioia Guerzoni), corredato da sue fotografie. Se il movimento di Iduma è all’interno del continente, quello di Cole è un ritorno a casa dagli Stati Uniti, mosso da un simile senso di vago déjà-vu. In uno dei primi capitoli di Ogni giorno è per il ladro, svegliandosi nella casa paterna di Lagos, scrive

è come se mi fossi rimpicciolito dall’ultima volta che sono stato qui, o come se la casa si fosse lentamente espansa per il calore, aumentando di qualche centimetro in ogni mese della mia assenza, fino a raggiungere queste dimensioni.

In Vasta, in Teju Cole e in Iduma si avverte un simile senso di distanza, di comunicazione smorzata, come fossero testi composti di parole troppo lontane per essere comprensibili: come se questi libri – libri sull’assenza di casa o su conversazioni impossibili – non riuscissero a cogliere pienamente questo sentimento di perdita e a comunicarlo. Assomigliano a sogni: sono urgenti da raccontare, ma difficili da comprendere, come se per farlo si fosse pescato da un vocabolario e da un inventario di immagini che si trovano sul retro della testa o che sono rimaste sulla punta della lingua.

Ci sono momenti, però, in cui la scrittura di Iduma riesce a sollevarsi da terra, come quando racconta la malinconia delle relazioni che si sgretolano (mai del tutto, mai con violenza, sempre con un dolore infinito) sotto la distanza transoceanica, della nostalgia dei corpi di chi amiamo e che vediamo sugli schermi dei pc. “Ogni conversazione fioriva nella certezza che l’altro ci fosse,” scrive delle chiamate su Skype alla fidanzata. “Una volta mi aveva chiesto di fissare la mia webcam in modo che guardando lo schermo lei avrebbe avuto l’impressione che la guardassi. Le avevo restituito un volto specchiato, allungando una mano fantasma.”

Lo sguardo di uno sconosciuto riesce, grazie alla fotografia, alla transmedialità che usa, a raccontare, forse ancora meglio di altri, lo spaesamento che la definizione di afropolitans ha forse rimosso nel suo entusiasmo cosmopolita e lo stillicidio delle relazioni che finiscono, i motori di fondo di un romanzo come Americanah di Chimamanda Adichie, dei romanzi di Chigozie Obioma, rendendoli qui il centro di un’indagine che inizia e non finisce, ma prosegue, ancora, città dopo città.