N

el musical del 1981 Forza venite gente, ispirato alla vita e alle gesta di san Francesco, spicca un brano dedicato a uno degli episodi più noti che videro protagonista il “poverello di Assisi”: l’incontro con il terribile lupo di Gubbio. La canzone, che riprende la leggenda e narra l’impresa del frate di fronte alla bestia che terrorizzava un’intera città, è un perfetto compendio dell’immagine stereotipata del lupo antropofago, criminale e ingannatore, che ha le sue radici nel Medioevo europeo e arriva fino a oggi dopo aver lasciato un segno perenne nella letteratura, soprattutto in quella fiabesca.

Il lupo a Gubbio sono solo io

agnelli e vacche è tutto quanto mio.

Se la foresta il cibo non mi dà

io mangio carne d’uomo di città.

Io mi travesto come meglio posso

per ingannare Cappuccetto Rosso.

Al mondo tutti sanno che non c’è

un figlio di puttana come me, come, come me.

Il lupo, ieri e (purtroppo) ancora oggi, è spesso considerato un vero e proprio flagello per uomini e animali d’allevamento, una creatura demoniaca che lo stesso san Francesco, secondo quanto riportato nei

Fioretti, non esita a definire “degno delle forche come ladro e omicida pessimo”. Una cattiva fama andata crescendo nel corso dei secoli, ma che non riflette il reale pericolo rappresentato dal lupo per le persone e che lo storico Riccardo Rao, nel suo libro

Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso (UTET 2018), sostiene sia emersa “nei momenti in cui l’uomo è sensibilmente intervenuto sull’ambiente, riducendo gli spazi incolti e rompendo alcuni fondamentali equilibri”. Cioè quando lupi ed esseri umani, lupi e animali domestici, hanno cominciato a incontrarsi più di frequente, attraversando quel confine, pressoché invisibile, ma necessariamente poroso, che divide il selvatico (l’antropologo Adriano Favole direbbe a sua volta

l’incolto) dal mondo antropizzato e che in tempi di crisi ecologica si fa inevitabilmente più affollato.

Questo libro consente a chiunque di riflettere sui motivi che ci hanno portati a proiettare su un carnivoro così elegante e misterioso una gran quantità di paure umane, risentimenti pastorali e meschinerie speciste.

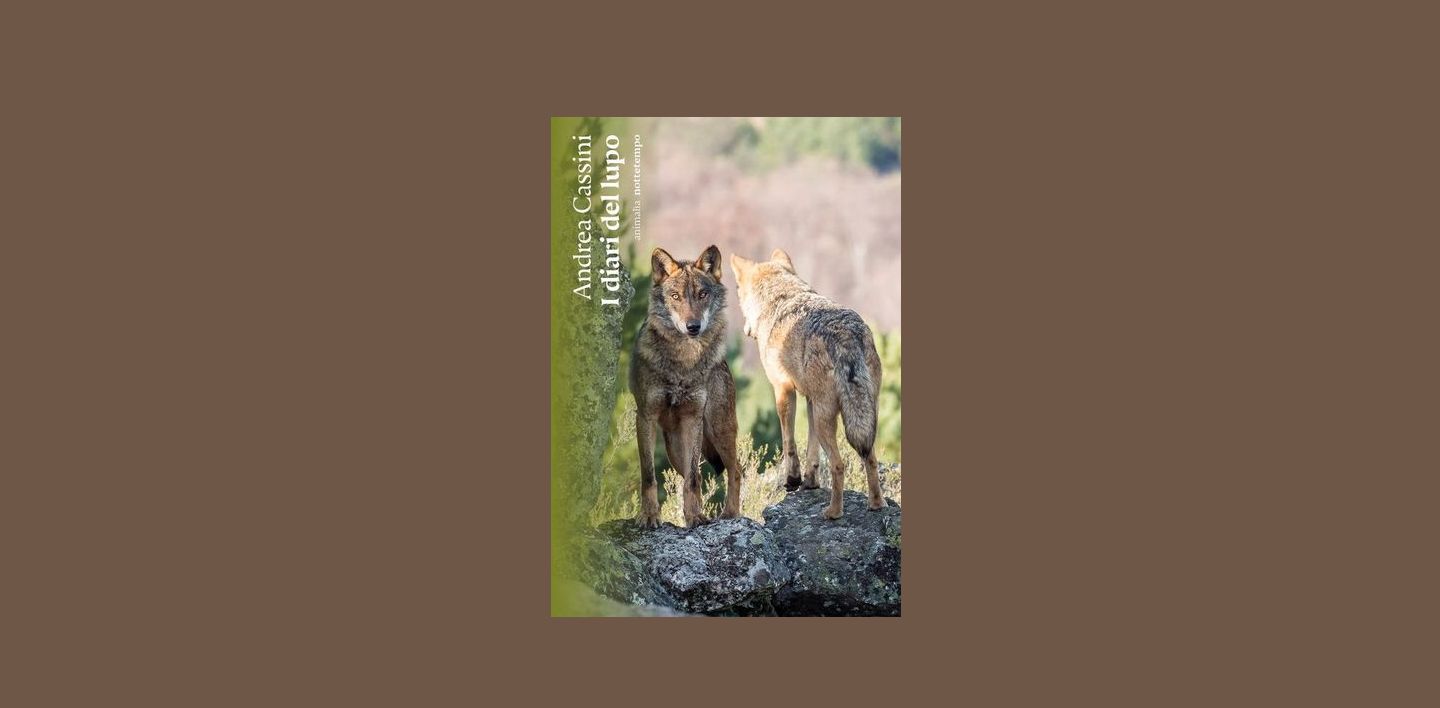

Sugli scaffali delle librerie oggi è disponibile un nuovo tassello, una nuova opera che tenta di raccontare proprio quel confine:

I diari del lupo, pubblicato nella collana “animalia” della casa editrice nottetempo. L’autore è lo scrittore e traduttore Andrea Cassini, che già in precedenza, in un

podcast e in un

articolo, aveva saggiato l’argomento, esplorandone contraddizioni, necessità e obiettivi. L’idea e la pratica che stanno dietro al volume sono semplici da riassumere: abitando a un passo dal confine fra case e boschi dell’appennino pistoiese e avendo al suo fianco una femmina di pastore della Sila, Bora (Borascura sulla linea tratteggiata dei documenti), bisognosa di movimento e riabilitazione dopo un’operazione chirurgica al bacino subita in tenera età, Cassini ha deciso di “inforestarsi”, su ispirazione diretta di Baptiste Morizot, la cui opera

Sulla pista animale (2020) attraversa in filigrana l’intero testo. E quindi di muoversi nei boschi, di indagare la stratificazione di culture animali che muove e cambia l’ecosistema forestale nelle diverse stagioni, e infine di partecipare a un progetto di

monitoraggio nazionale del lupo, pubblicato poi nel maggio del 2022 dall’ISPRA (

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Il risultato di questi sforzi è un diario, un resoconto di innumerevoli incursioni boschive, la storia di un

ménage à trois – squisitamente interspecifico – fra uno scrittore, Bora e diversi lupi, reali e non.

Sarebbe arduo, e sostanzialmente sterile, citare qui tutti i temi che Cassini tocca nel libro, tutte le riflessioni che ore e ore di camminate e scatti delle fototrappole che lui stesso ha piazzato nei boschi intorno a casa sua hanno scatenato. Ben più utile, forse, è provare a esaminare alcuni spunti che la sua opera fornisce a chi volesse cercare di capire il rapporto fra esseri umani e lupi, fra uomini e ambiente circostante, fra persone e bosco italiano (inteso qui come area forestale che da millenni gli esseri umani vivono attivamente e modificano senza posa). Il libro di Cassini, infatti, pur essendo un lavoro estremamente personale – in cui scrittura, illustrazioni e fotografia si intrecciano come gli innumerevoli sentieri di una selva –, consente a chiunque di riflettere sui motivi che ci hanno portati a proiettare su un carnivoro così elegante e misterioso una gran quantità di paure umane, risentimenti pastorali e meschinerie speciste, una miscela di odio che ha dato origine a un massacro indiscriminato che dura da secoli e che ha condotto questi animali sull’orlo dell’estinzione in diverse regioni del mondo.

Il risultato è un diario, un resoconto di innumerevoli incursioni boschive, la storia di un ménage à trois – squisitamente interspecifico – fra uno scrittore, una femmina di pastore della Sila, e diversi lupi, reali e non.

I diari del lupo è, prima di tutto il resto, un libro di mappe. La questione del lupo, soprattutto oggi, è infatti una mera ma inevitabile questione di confini. Lo stesso si può dire del nostro rapporto con altri grandi carnivori, come

l’orso. Nel caso del lupo, maratoneta straordinario, è però ancora più vero. Se vi aggiungiamo la natura elusiva di questo animale e la sua capacità di vivere nei pressi delle aree urbane, delle greggi, degli avamposti che costruiamo al margine di boschi e campi, appare chiaro che il lupo non può essere raccontato senza badare ai suoi spostamenti, alle sue apparizioni, ai suoi percorsi, ai suoi areali. Cassina questo lo sa bene e sfrutta in tutta l’opera la sua ossessione per gli ambienti ibridi e per la ricognizione sul campo, con l’intento di capire quali sono le mappe degli altri, di quella che in un suo racconto,

L’impronta (2023), chiama la “congregazione del sottobosco”. Uomini, lupi, scoiattoli, tassi, gufi: tutti hanno una mappa, tutti possiedono ed esercitano uno sguardo sulla realtà, una prospettiva unica che soddisfa allo stesso tempo istinti specifici e peculiarità individuali. Durante la lettura si avvertono tutti gli sforzi compiuti dell’autore durante le passeggiate con Bora nei boschi per arrivare a un risultato: osservare il mondo circostante attraverso gli occhi di un altro essere. Cassina li definisce “esercizi di prospettiva” e servono a “ricostruire la cosmicità perduta” dei luoghi che (

anche noi umani) abitiamo. Una postura essenziale che non può farci che bene, strappandoci alla nostra quotidianità monotona ed egoistica, premessa di ogni scempio ambientale.

Si stima che oggi, in Italia, vivano circa 3300 lupi. Sono diffusi in particolare sulle Alpi e sugli Appennini, ma gli esperti ormai sostengono che occupino tutti gli ambienti che sono loro congeniali nella penisola. Riuscire a entrare in contatto con un lupo, in questi anni, è assai frequente rispetto a qualche decennio fa, quando lo sterminio della specie l’aveva quasi del tutto eliminata dall’Italia e dal resto dell’Europa. Cassini ne incontra più di uno nel corso delle sue peregrinazioni e mai come in quei casi risulta determinante la presenza di Bora, il cane da guardiania che, forse, è la vera protagonista del libro. Bora è infatti l’essere fra i mondi, colei che mantiene ancora vivo il rapporto con i lupi, tenendo fede alla loro comune discendenza e, al tempo stesso, “lavorando” per gli umani e passando tutto il suo tempo con loro. È lei che media – con linguaggi, segni e tracce; tutti affascinanti e tutti a noi pressoché incomprensibili – fra l’uomo e il lupo. È lei che stabilisce i confini e li sorveglia, attraversandoli quando è necessario, stringendoli quando il pericolo si fa vicino.

Bora appartiene a quella vasta famiglia di animali che ha consentito ad alcuni esseri umani di mettere un piede nel selvatico. Accanto a lei c’è Digit, il gorilla di montagna che tanto insegnò sui primati a Dian Fossey sulle pendici dei Virunga, in Ruanda; c’è il polpo che ha attirato il documentarista Craig Foster nelle foreste di kelp lungo le coste del Sudafrica; c’è la femmina di assiolo Alfie, che ha consentito all’etologo Carl Safina di esplorare il limite fra vita selvatica e vita domestica attorno alle villette di Long Island. Gli incontri con i lupi descritti da Cassini sono i momenti in cui il racconto si fa sospeso, quasi irreale, e durante i quali la comunicazione fra le specie coinvolte nel ménage risulta più incredibile: Bora guarda i lupi, i lupi guardano il cane, l’umano fissa il cane per provare a capire che cosa vogliano i lupi. È una stratificazione di linguaggi, e costituisce il primo passo verso la coesistenza.

I diari del lupo è un vero e proprio mosaico, con il lupo come figura di raccordo, che rispecchia in tutto e per tutto quel complesso groviglio selvatico che è il bosco del continente europeo.

Da queste note potrebbe forse sembrare che

I diari del lupo sia un libro di natura esclusivamente filosofica, un saggio sull’animalità incapace di calarsi nel contesto odierno, quasi disconnesso dalla realtà in cui lupi ed esseri umani si incontrano e “scontrano”, dando origine a diversi problemi. Non è così, e in questo forse sta la sua grandezza. Cassina è riuscito a infilare, fra una passeggiata e l’altra, digressioni ecologiche e antropologiche, persino letterarie. C’è la filosofia di Morizot, certo, ma anche l’esperienza maturata sul campo da un esperto come Rick McIntyre, colui che ha raccontato al mondo le saghe familiari dei lupi di Yellowstone.

Ci sono poi le credenze dei nativi americani e le leggende orrorifiche tipiche del passato europeo, dalla Bestia del Gévaudan alla licantropia. Ci sono le lamentele degli allevatori, le incursioni dei cacciatori e i consigli su come sia possibile difendere gli animali domestici dalle loro razzie. Ci sono le preoccupazioni sul declassamento del lupo a livello europeo da “specie rigorosamente protetta” a “specie protetta”, un provvedimento entrato in vigore da pochi giorni su cui si gioca il futuro di molti membri di questa specie. Ci sono poi, nemmeno troppo velate, critiche dirette a tutti quei paraventi dietro ai quali ci nascondiamo, impedendoci così di vedere gli esseri, gli eventi e gli ambienti che abitano a un passo da noi: il primo è senza dubbio il sapere asettico ed esclusivamente tassonomico che accumuna quegli esponenti del mondo scientifico incapaci di andare oltre il dato e il grafico, di vivere in prima persona il bosco e il rapporto con l’altro da noi.

In definitiva, I diari del lupo è un vero e proprio mosaico, con il lupo come figura di raccordo, che rispecchia in tutto e per tutto quel complesso groviglio selvatico che è il bosco del continente europeo. E qui risiede, forse, l’insegnamento più importante che questo libro regala: non siamo al di là della natura, ma ne facciamo parte. Pur essendo spesso goffi, invadenti e distruttivi, siamo una parte del tutto e non serve a nulla “chiamarci fuori”, lasciando che la “natura faccia il suo corso”. In questo modo non preserviamo nulla, se non la frattura che abbiamo un disperato bisogno di risanare. Come scrive Cassina: “Il bosco è anche casa mia e di Bora, siamo parte integrante di questo equilibrio che non è affatto fragile, perché i luoghi ibridi e contaminati, bastardi, i terzi paesaggi, sono quelli più ricchi e forti”. Luoghi dove, per sua natura, abita anche il lupo.