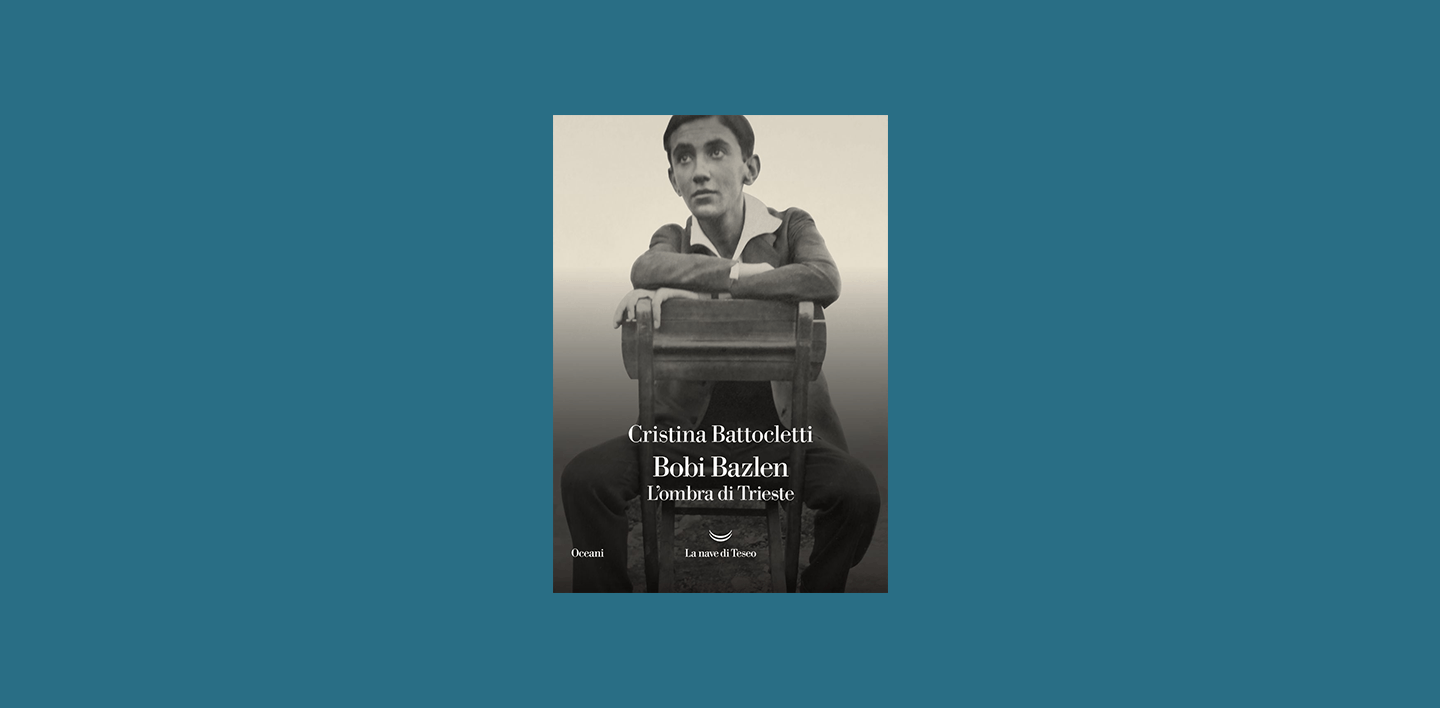

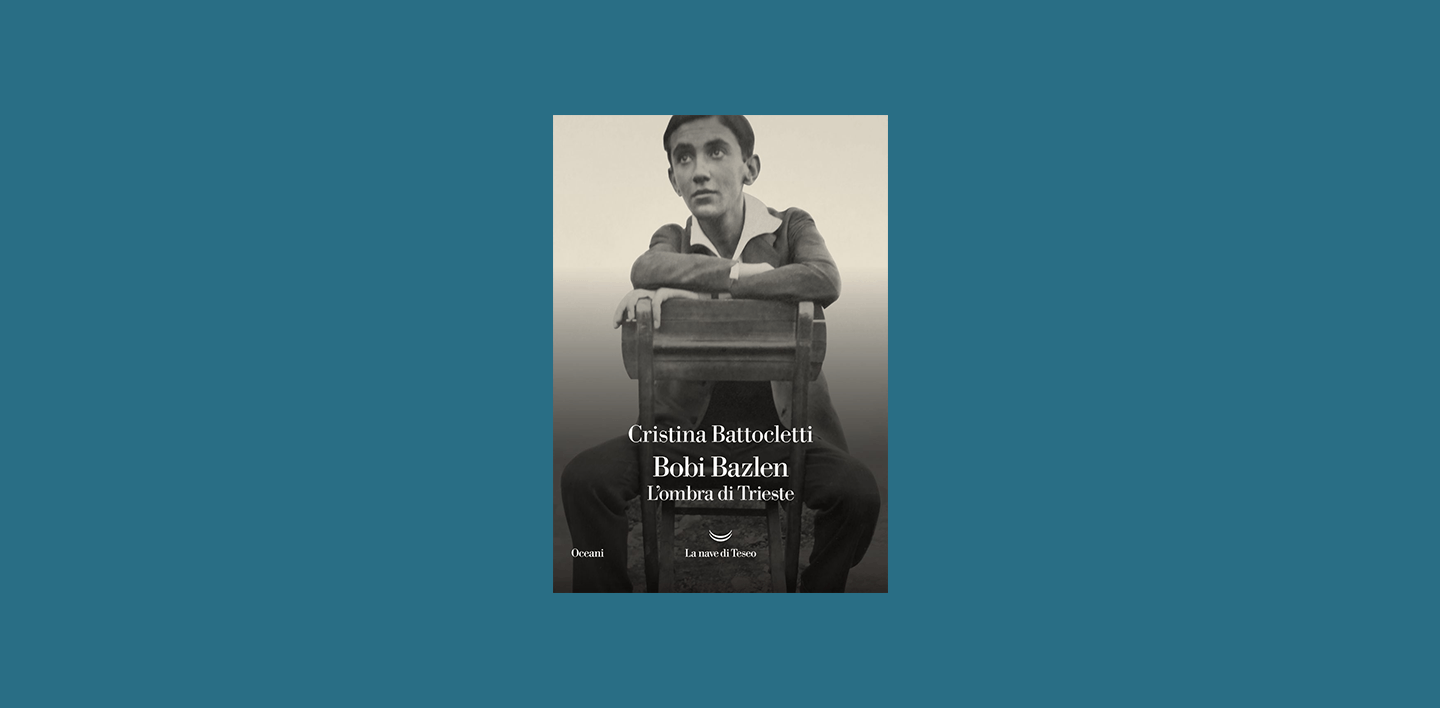

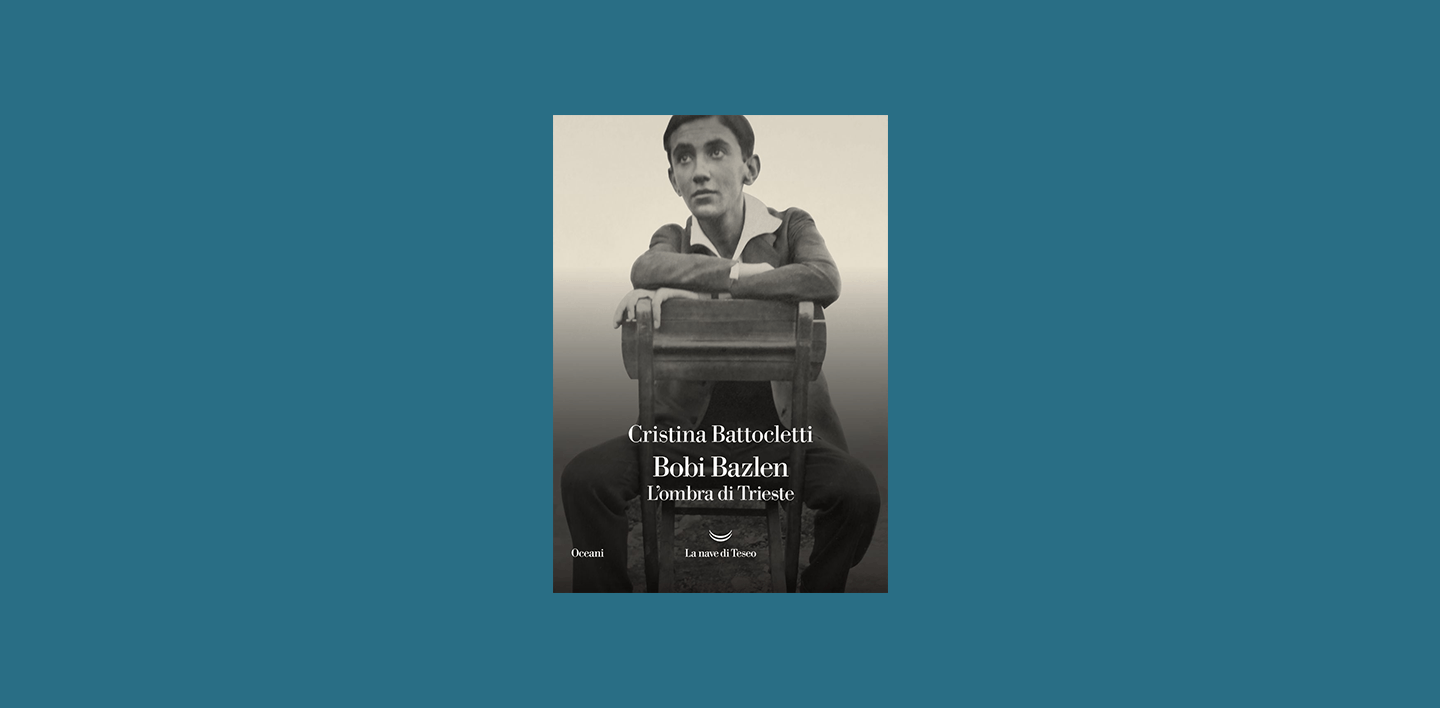

F ra i misteriosi protagonisti della cultura italiana, un posto speciale lo occupa Roberto Bazlen detto Bobi: leggendario “uomo del libro”, consulente di Einaudi, Bocca, Astrolabio, e uno dei due fondatori di Adelphi. Scoprì (o meglio, inventò) Italo Svevo, triestino e di origini ebraiche come lui, che fece conoscere e raccomandò fortemente all’amico Eugenio Montale.

Di Bazlen i lettori italiani sapevano già, perchè il nome affiora spesso nelle poche interviste di Roberto Calasso, che proprio da Bazlen fu chiamato, appena ventunenne, a lavorare per Adelphi. Bobi, purtroppo, morirà subito, nel 1965, appena tre anni dopo la fondazione, appena in tempo per vedere pubblicata la prima dozzina di libri. Alcuni di questi erano libri che voleva aveva voluto far stampare da tempo agli editori italiani, senza successo. Luciano Foà porterà avanti la casa editrice nei primi decenni, assieme a Calasso, che governerà dunque per mezzo secolo la cultura italiana, con la sprezzatura del capitano di lungo corso, le copertine pastello e le scelte aristocraticamente azzardate che caratterizzano ancora oggi l’identità di Adelphi. Purtroppo, tutto ciò non è presente in Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste.

L’autrice, friulana, si concentra di fatto su Trieste, vera protagonista del libro – come il sottotitolo suggerisce – ovvero la culla culturale in cui Bobi si formò: un crogiolo “che non lo era”, un luogo di frontiera dove ognuno vive per sè e nella propria comunità, parlando la propria lingua, seguendo i propri riti e frequentando la propria chiesa. In questo luogo, centro nevralgico da cui un giorno Bobi scapperà per non tornare mai più, tenendo a distanza una città che molto l’aveva fatto soffrire, Battocletti ci racconta un incrocio di vite degno di una telenovela sudamericana, piena di amanti, tradimenti, amicizie che si trasformano in rivalità mai risolte, suicidi e fallimenti. Vi è ritratta, in filigrana, una storia della borghesia ebraica e intellettuale, assieme anche ad alcuni spunti sulle origini della psicanalisi in Italia (Edoardo Weiss che tradusse Freud, Ernst Bernhard che invece introdusse Jung).

Per chi in questi anni ha cercato Bazlen seguendo le tracce dei suoi libri e delle sue letture, nelle interviste calassiane, nelle prefazioni ai suoi rarissimi scritti, la sensazione di non trovarlo mai è sovrana. Bazlen è supremamente sfuggente: per Calasso era un “taoista”, per Sergio Solmi un “passante sulla terra”. Non è stato uno scrittore, eppure come pochi altri ha lasciato la sua “impronta dell’editore” sulla nostra cultura, facendo pubblicare e scartando centinaia se non migliaia di libri. È stato, principalmente e totalmente, un lettore. Per questo, a torto ma necessariamente, il lettore affamato di comprendere si avvicinerà a questo libro sperando che sia la biografia definitiva, la spiegazione necessaria: in questo rimarrà deluso.

Questa delusione si è auto assolta quando sono andato a riprendere, su indicazione di un vecchio articolo della stessa Battocletti, l’introduzione agli Scritti bazleniani, scritta da Calasso. Testualmente:

Era nato nella Trieste asburgica e di quel clima di civiltà mista avrebbe sempre ricordato alcune virtù.

Ma è meglio chiudere subito l’argomento Trieste, perchè è un falso aiuto. Bazlen è un uomo post-storico, del quale nessun quadro culturale o ricostruzione di ambiente riuscirà a fare giustizia.

Ecco spiegato dunque l’arcano. Battocletti non segue il consiglio di Calasso (la sua assenza fra i ringraziamenti del libro è piuttosto evidente), e insiste nel cercare Trieste per spiegare il mistero Bazlen. Se questo era il suo obiettivo, è triste ammettere che sia fallito.

Ma, con tutto questo in mente, L’ombra di Trieste ritorna ad essere un libro piacevole, con una prosa scorrevole e veloce, e che gli amanti di Bazlen faranno bene a leggere, per trovare persone, eventi, volti, paesaggi che finora potevano solo intuire. La parte biografica è decisamente la più interessante: l’infanzia triestina, il rapporto con la madre, la gioventù passata fra libri e caffè. Ci sono i rapporti con gli scrittori (Svevo, Montale, Umberto Saba) e anche degli inaspettati poligoni amorosi (i cui vertici spesso sono maggiori di due, o anche tre). Il libro illumina anche alcuni angoli che al lettore delle Lettere bazleniane potevano rimanere oscuri (fra tutti, l’improvvisa e dolorosa interruzione dei rapporti con i Saba), e le interviste a varie persone che gli furono vicini certamente aggiunge corpo e colore ad una figura che prima rimaneva quasi evanescente. Purtroppo, per chi non lo conosce il libro non è la migliore introduzione al personaggio. Il mistero Bazlen rimane.