“V

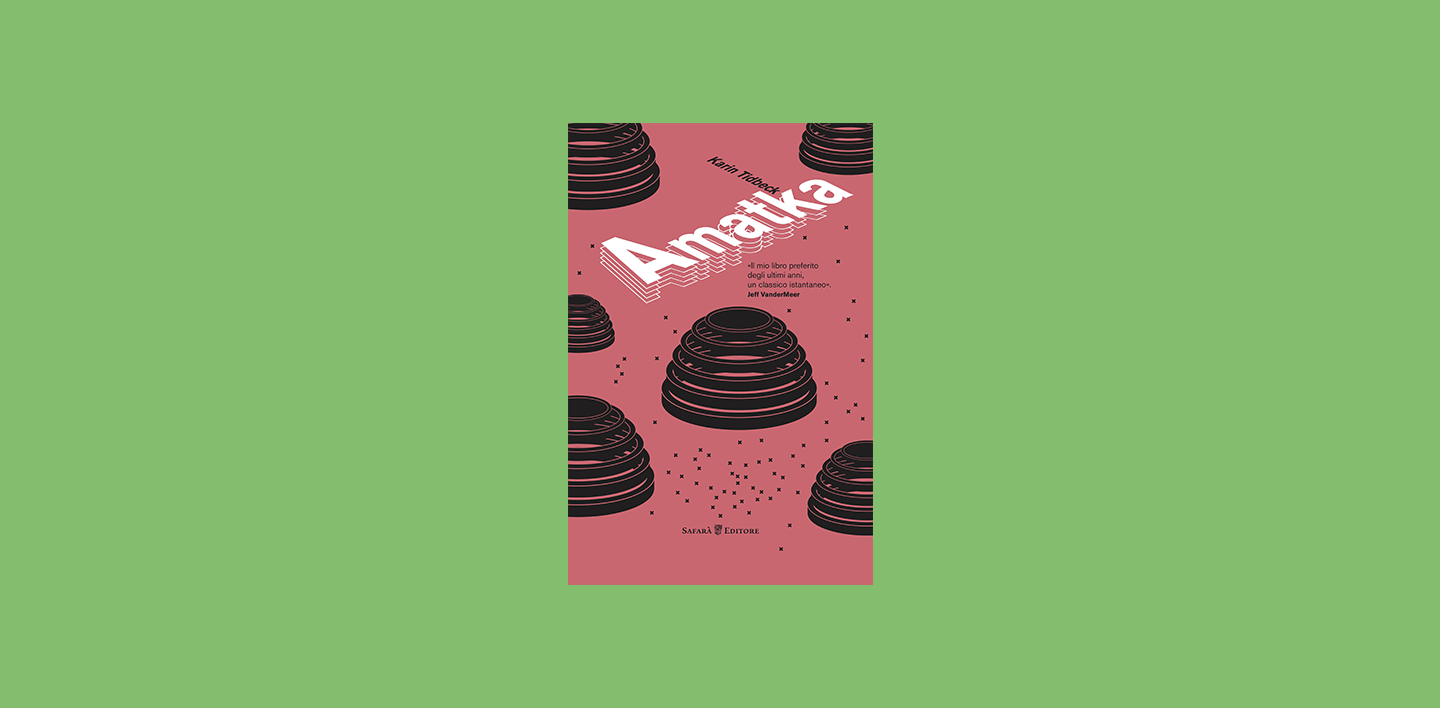

anja Due di Brilars, consulente per gli Specialisti d’Igiene di Essre, era l’unica passeggera del treno diretto ad Amatka”. Con questa frase densa si apre il primo romanzo di Karin Tidbeck, pubblicato da Safarà Editore. Un incipit denso perché disorientante: nulla nel periodo ci colloca in un universo conosciuto, non il nome proprio – cosa significa il numerale, e cos’è Brilars, il nome di un luogo, un patronimico? –, non la qualifica lavorativa – che sembra uscita dagli apparati amministrativi di uno stato totalitario degli anni Trenta, o da Kafka –, non la geografia – dove si trova Essre? esiste davvero? e Amatka? Insieme a Vanja il lettore scende dal treno in un luogo che potrebbe essere tutti i luoghi, o nessun luogo: uno spazio completamente astratto nel quale, viene scontato pensare, tutto potrebbe succedere.

Di conseguenza, il mondo raccontato in Amatka è incerto. Ci troviamo in quella che potrebbe essere un’utopia corrotta, nella quale gli uomini sono organizzati in cinque colonie, producono tutto (dalla carta al cibo) dai funghi, e vivono in una società organizzata in maniera centralizzata e collettivistica a metà strada tra il socialismo reale e una forma strutturata di accampamento. C’era un “mondo di prima” dal quale i coloni originari sono migrati, ma non è chiaro se quel prima vada inteso in maniera temporale – ci troviamo nel post- di una catastrofe? – o spaziale – ci troviamo su un altro pianeta? O forse l’intento di Tidbeck, che è svedese, potrebbe essere quello di abbozzare una versione distorta di una socialdemocrazia scandinava, e anche questo sarebbe possibile, perché in fondo il modo in cui Amatka viene descritta (neve, tundra disabitata, laghi) potrebbe benissimo adattarsi a una cittadina rurale della Svezia del nord. L’assenza di coordinate temporali, leggi di tecnologie, potrebbe invece farci pensare a un’operazione rétro.

Che non ci troviamo di fronte a una narrazione realistica però diventa chiaro quando scopriamo che nel mondo di Amatka gli oggetti devono essere nominati di continuo, e a volte sistematicamente etichettati, per evitare che perdano la propria forma e decadano in una poltiglia gelatinosa; e ancora più chiaro diventa quando i fondatori di una colonia apocrifa – non per niente guidata da una poetessa, da un essere dunque capace di dare alle cose un significato nuovo per mezzo delle parole – ritornano sotto forma di mostri, o quando tubi colossali cominciano a comparire nella tundra, ruggendo, e squarciano il cielo perennemente grigio.

Tidbeck, classe 1977, era già arrivata in Italia come autrice di uno dei racconti inclusi nell’antologia Le visionarie curata da Ann e Jeff VanderMeer, pubblicata da Nero. Per chi ha letto il racconto, l’incipit di Amatka suona immediatamente riconoscibile: il senso di sospensione, di trovarsi in un mondo che al contempo è vero e onirico, materiale e astratto, è un marchio di fabbrica.

Vanja Essre Due di Brilars, consulente per gli Specialisti d’Igiene di Essre, era l’unica passeggera del treno diretto ad Amatka. Non appena ebbe salito i gradini la porta si chiuse alle sue spalle, e il treno sobbalzò in avanti. Vanja strinse con più forza la borsa a tracolla e la custodia della macchina da scrivere, e con il piede spinse la valigia oltre la porta scorrevole. L’altro scompartimento era immerso in una perfetta oscurità. Procedette a tentoni lungo il muro e trovò un interruttore vicino alla porta. La luce che baluginò era debole e gialla.

Mentre il racconto, però, era una sorta di fiaba grottesca, dolce e rivoltante (a venire narrata era la parabola di tre Zie che mangiano fino a morire per permettere a tre Nipoti di farle a pezzi, cucinarle e nutrire con i loro corpi i tre esseri che sono cresciuti aggrappati al loro cuore e che diventeranno le nuove Zie), in Amatka c’è molto di più – così tanto, a dire la verità, che è difficile orientarsi nei riferimenti.

Innanzitutto c’è VanderMeer, in una maniera che va oltre la citazione o l’omaggio e sa più di partenogenesi: c’è un mondo strano, persone che non sono persone, la minaccia dell’annichilimento e soprattutto i funghi; c’è André Breton, quello del Manifesto surrealista che nel 1924 scriveva “non sarà la paura della follia che ci obbligherà a tenere la bandiera dell’immaginazione arrotolata”; c’è Ursula Le Guin e svariate centinaia di pagine, non tutte interessanti allo stesso modo, di dibattiti post-Sessantotto sul ruolo della lingua nel plasmare la realtà; c’è il China Miéville di Embassytown (la parola come essenza, e non come simbolo) e quello di La città e la città (l’altro mondo è sovrapposto a questo mondo, separato da esso da una membrana sottilissima); c’è The Village di M. Night Shyamalan nell’idea di una comunità che non osa uscire dai confini che si è autoimposta, tenuta insieme dalla paura; c’è David Lynch nell’immagine postindustriale di una macchina terrificante che sembra attivare meccaniche celesti; c’è il Philip Dick più allucinato, quello di Palmer Eldritch o di VALIS, nell’idea che Anna di Berols, la poetessa ribelle, possa essere al contempo una divinità portatrice di salvezza e un mostro emerso dal peggiore degli incubi.

Tutto questo, però, avviene in un contesto tutto sommato quotidiano che – a ben guardare – è quello che permette al meccanismo narrativo di Amatka di funzionare: Anja ha un problema con la maternità, si innamora della sua inquilina, cospira con un bibliotecario, piange la morte di un amico, mangia porridge di funghi, compila report, cammina nella tundra. Tidbeck è molto brava a creare il mondo che poi nel cacofonico finale si diverte a distruggere e, paradossalmente, dopo venti pagine di Amatka ci si sente a casa in questo piccolo, povero universo post-socialdemocratico, distopico o almeno fantascientifico, che ha la semplicità ruvida di un film di Kaurismaki.

Tidbeck costruisce il proprio racconto come un thriller tradizionale: omette quando deve omettere, svela nel momento in cui la rivelazione ottiene più effetto. Tidbeck ha anche una fantasia vasta e ondivaga, e mentre la prima metà del romanzo, come anche il racconto delle Visionarie, utilizza modalità e atmosfere che richiamano alla mente il realismo magico di scrittrici come Julia Slavin o Aimee Bender, la seconda parte è weirdness allo stato puro.

Quando chiesi al controllore se qualcosa in particolare avesse sollevato i suoi sospetti, rispose che il suono della fabbrica era diverso. Strani rumori provenivano da una fonte che il controllore non era in grado di identificare. Disse: «Sembrano tante piccole grida».

Il rimpianto, semmai, è che quando il romanzo dovrebbe ingranare la marcia horror, quella che tiene il lettore paralizzato nel cuore della notte, gli ingranaggi comincino a girare un po’ a vuoto e quello che dovrebbe essere un incubo appare piuttosto come il ricordo che si ha al risveglio – distante, confuso e non del tutto credibile.

Il che non toglie ad Amatka una potenza che non è comune trovare in un autore esordiente: Tidbeck è una scrittrice con un mondo proprio e una lingua per raccontarlo. Proprio come Anna di Berols, le sue sono parole che “si danno al mondo” senza paura che quest’atto di apertura al nuovo e all’indefinito possa annientarle. In un panorama letterario in cui lo strano trova sempre più spazio, questo coraggio suona come la promessa di potenzialità allettanti.