L a languida costellazione di suoni delicatamente crepuscolare emessa dalla Los Angeles dei tardi Sessanta, dai musicisti che vissero a Laurel Canyon, sulle Hollywood Hills, torna in voga per cicli: tra gli estimatori, oggi, c’è Lana del Rey. Il suo ultimo disco, Norman Fucking Rockwell!, è un ossessivo flirt con quell’età dell’oro, che si estende dal vivo fino alla cover di “For Free” di Joni Mitchell, probabile apice artistico del movimento, presente nella scaletta del tour in corso. “Qualcuno dice che l’imitazione è la forma più diretta di adulazione” commenta Van Dyke Parks. “Non sono tra questi. Quel suono era sigillato ermeticamente, era figlio di una geografia costretta: la mentalità del canyon. Dall’isolamento nascono creature bizzarre, lo sapeva bene Darwin. Imitare quell’idioma non è, però, evolutivo: era interessante per l’inesauribile desiderio d’isolamento che custodiva. Viene in mente la parola tedesca ‘Alleinstellungsmerkmal’ (tratto caratterizzante, ndr) riascoltando lo jodel modale di Joni Mitchell. Quella roba ha cambiato l’industria musicale che, in quegli anni, diventò anche californiana e non più unicamente newyorkese. Cervelli, denari, edifici, bilanci s’incamminarono verso ovest”.

Compositore, arrangiatore, poli-strumentista e (per qualche anno) discografico, Van Dyke Parks è un fondamentale facilitatore dell’esplosione creativa nella California del sud. Giunto a Los Angeles nel 1963, anche lui, dall’East Coast a seguito delle insistenze del fratello Carson – autore di “Something Stupid”, brano che lo stesso Van Dyke proporrà a Frank Sinatra, assicurandogli l’ultimo, strabiliante successo di una carriera declinante – sarà testimone privilegiato e presenza ubiqua, collaborando alla realizzazione di centinaia di album negli anni a seguire.

Cosa si prova a essere parte del più grande incompiuto nella storia della musica registrata dal dopoguerra, Smile, il disco mai uscito di Brian Wilson e Beach Boys?

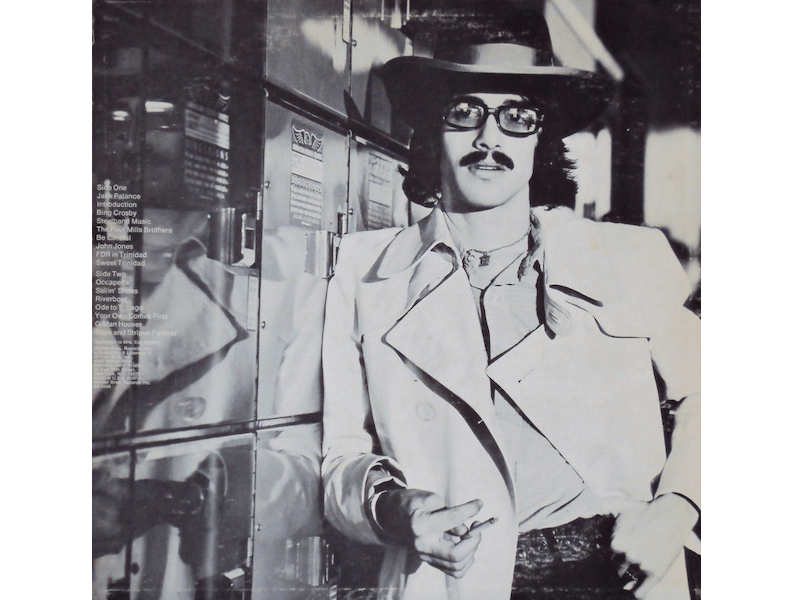

L’ho incontrato qualche mese fa a Los Angeles nel quadrante sud-est di Hollywood: un garbato signore brizzolato, sorridente. Mi scarrozza in macchina per il quartiere in cui ha vissuto una decina d’anni, introducendomi agli stili architettonici vernacolari della città – Mission Revival, Spanish Colonial, Chateauesque, Hollywood Regency – condividendo aneddoti su ex-vicini. Poi, colazione a Larchmont Boulevard. Infine si torna a casa per una chiacchierata. Si racconta: giovanissimo attore televisivo nelle serie TV Bonino, ottiene una parte in The Swan con Grace Kelly. Lascia il conservatorio incuriosito dalle nascenti sottoculture californiane. Non andrà più via. Facilitatore dai molteplici talenti, collabora con Frank Zappa, The Byrds e Crosby, Still, Nash & Young. Lo ossessiona l’idea di produrre una risposta locale agli stili musicali sbarcati dall’Inghilterra, forse perché aizzato dal cartellone promozionale “The Beatles are Coming” incollato proprio sotto casa: “Citava una pubblicità della prima guerra mondiale che ha convertito al tabacco la classe media”. Si riferisce al celebre annuncio: “Camels are Coming”.

Era il 1964, i Rolling Stones avevano già assimilato ed esportato gerghi musicali nati in America. “Chi ha familiarità con il mercantilismo – dottrina economica del sedicesimo secolo – sa che è svantaggioso importare ciò che si può produrre localmente”. Ambizione che s’incunea perfettamente con il tragitto della band di maggior successo all’epoca – i Beach Boys – ingaggiati in una competizione a distanza con i Fab Four per il disco pop perfetto. Brian Wilson aveva conosciuto Van Dyke Parks nel 1965 e l’anno seguente l’aveva invitato a collaborare a lavorare a un progetto – all’epoca, il nome transitorio era Dumb Angel – mentre il resto della band era in tour. Il disco, poi battezzato Smile, però, non è mai uscito, se non in una versione suonata ex-novo da Brian Wilson nel 2004 e in un cofanetto del 2011 che tenta la ricostruzione, raccogliendo filologicamente le sessioni in sala di incisione. Nessuna delle due versioni può considerarsi, a pieno titolo, Smile.

Abbondano aneddoti e leggende sulla lavorazione dell’album: Brian Wilson componeva scalzo su un pavimento cosparso di chili di sabbia per non perdere il contatto con la natura. I musicisti erano costretti a indossare elmetti da pompiere per tamponare il terrore di Wilson per le qualità incendiarie della propria musica. E, naturalmente, fiumi di corroboranti illegali per la creatività: “Abbiamo usato droghe”.

“Certo, ma non volevo chiederti questo”.

“Abbiamo usato droghe”.

“Ok, ma…”

“Abbiamo usato droghe”.

“Buon per te, ma non m’interessa”.

“Non trovi sia interessante? Pensavo lo fosse”.

Quello che m’interessa è cosa si prova a essere parte del più grande incompiuto nella storia della musica registrata dal dopoguerra: del disco mai uscito, riverito come altare pop. Influente tanto per lo stile dei frammenti sopravvissuti a quello studio quanto per la sua ingombrante assenza dal canone rock. Smile era, nelle parole di Brian Wilson, “una sinfonia adolescenziale rivolta a Dio” e Van Dyke Parks, ingaggiato come paroliere, avrebbe dovuto tradurre in parole l’affondo mistico.

Il sodalizio si estese poi anche alla composizione delle musiche: i due scrissero e incisero le parti strumentali con il supporto di musicisti professionisti della zona, approfittando dell’assenza del resto dei Beach Boys. Il lavoro in team dei due estremizzava le premesse del precedente capolavoro Pet Sounds: pop orchestrale emotivamente candido, compositivamente e timbricamente complesso. Colmo di labirintici rimandi formali interni, di riferimenti a George Gershwin e citazioni fantasma alla musica popolare americana del diciannovesimo e ventesimo secolo. Le insenature malinconiche, l’ermeticità dei testi e l’uso edotto di tecniche di registrazione prossime alla musica d’avanguardia accademica europea avrebbero cancellato per sempre l’immagine di bravi ragazzi dediti al surf che ormai Brian Wilson mal tollerava.

Smile è un insieme di possibilità, di strade alternative che la storia avrebbe potuto inforcare: “Assolutamente, assolutamente. È rimasto un miraggio per così tanto tempo. Quando è finalmente uscito nell’edizione del 2004, non sono stato felice di leggere il titolo Brian Wilson presents Smile: Smile, semmai, è un lavoro di Brian Wilson e Van Dyke Parks. I testi li ho scritti seguendo un principio elementare: scrivi di quanto sai. Volevo parlare del caso americano, del destino manifesto, del diritto implicito di muoversi verso ovest, distruggendo qualsiasi intralcio. L’America è anche questo: volevo rendere questa brutalità in forma canzone. Intorno a me, si fingevano tutti di Liverpool, cantavano di sesso sui sedili posteriori delle automobili. Volevo, invece, ripercorrere il viaggio di Mark Twain a bordo di una diligenza con il fratello – all’epoca segretario di stato – alla scoperta del Nevada. Ecco perché le città del disco sono abitate da Heroes and Villains (riferimento al brano omonimo, ndr). Il disco avrebbe dovuto essere uno specchio impietoso di un lato meno raccontato dell’America. Ma evidentemente, non erano argomenti abbastanza sexy per Mike Love”.

Leggenda vuole che il ragazzo da spiaggia Mike – tornato dal tour e riprese le redini della band da Brian, sempre più vittima di idiosincrasie bislacche e dipendenze – abbia licenziato in tronco Van Dyke Parks, liquidando come puerili e commercialmente inadeguati i tentativi di deviare in modo radicale la formula di successo della band. Pare fosse particolarmente irritato dai versi: “Over and over the crow cries uncover the cornfield” contenuti in “Cabinessence” e “Columnated ruins domino” in “Surf’s Up”. Van Dyke Parks collaborerà nuovamente con il gruppo, in futuro. Quando la messinscena meravigliosamente buffa sarà solo un ricordo. Ma, ai fini di questo racconto, ebbe qui fine il progetto Smile, compromettendo definitivamente il delicatissimo equilibrio mentale di Wilson e traumatizzando Van Dyke Parks: “Le cicatrici sono segni di bellezza. Ho ricevuto lusinghe immeritate, ma anche ostilità gratuita: qualcuno pensava che fossi spavaldo, in Song Cycle, poiché usavo i versi liberi. Non fu apprezzata la vicinanza con Ferlinghetti, ee cummings e Ginsberg”.

Si riferisce, appunto, al primo disco solista che prende il titolo da un formato in voga nella seconda metà del XIX secolo e prevede che una serie di brani indipendenti siano pensati, eseguiti – quindi ascoltati – in sequenza. Song Cycle, è pop orchestrale adamantino: raccoglie echi blues, ragtime, musical in una cornice classica fuori dal tempo. Da alcuni considerato ampolloso, artefatto ai limiti della presunzione, da altri uno dei massimi conseguimenti nella musica pop: “Non ascolto i miei vecchi dischi – mi basta il lavoro in sala d’incisione – ma conservo un’immagine di massima sufficientemente nitida di come andò. Song Cycle nasce da una serie di terribili catastrofi: la morte di John Kennedy e il napalm in Vietnam. Qualche anno prima era morto anche mio fratello, il leone della cucciolata: una vera calamità emotiva. Naturalmente non mi andava proprio trattare di Lamborghini o di Beverly Hills. Mi concentrai piuttosto sull’esplorazione delle potenzialità dello studio di registrazione e, probabilmente, di me stesso: rilessi le lettere di guerra di mio padre. Era psichiatra e aveva servito per l’esercito durante la liberazione di un campo di concentramento. Song Cycle è servito innanzitutto a me, poi a chi ha avuto la gentilezza di ascoltarlo”.

Gli anni Settanta vedono un rallentamento nell’attività musicale del nostro: nel frattempo giovanissimo dirigente della divisione audio-video della Warner Bros, sviluppa antenati dei video-clip per promuovere il lavoro di vecchie conoscenze come Ry Cooder, Joni Mitchell, Randy Newman e moltissimi altri. Cionondimeno, incide due album canonici, il caraibico Discover America e Clang of The Yankee Reaper: “La maggior parte dei miei amici dell’epoca era di Trinidad. Li avevo conosciuti grazie a Andrew ‘Pan’ de la Bastide della Trinidad All-Steel Pan Percussion Orchestra (la più importante band nella diffusione di musica caraibica in Gran Bretagna e negli Stati Uniti negli anni cinquanta, ndr). M’innamorai immediatamente del calypso. Il titolo Clang of the Yankee Reaper, invece, viene da una poesia scritta da mio lontano parente: ottimo titolo, pessima poesia. Non ho mai avuto l’acume per progettare in anticipo un disco o una canzone, sono costretto a seguire le mie passioni del momento: ho sempre tentato di mettere insieme musicisti decenti e non perdere denaro”.

Inoltre, collabora – a vario titolo – con Phil Ochs, Captain Beefheart, Tim Buckley, Judy Collins e addirittura un giovanissimo Harumi Hosuono. Quest’ultimo nei primi anni settanta militava ancora nella band folk Happy End. Hosono, poi pioniere della musica per video-game e del synth-pop (assieme agli Yellow Magic Orchestra fu artefice del primo fenomeno giapponese di successo globale), è stato indubbiamente influenzato da Van Dyke Parks come dichiarerà in diverse interviste ed è palese all’orecchio nell’eclettismo ironico dei lavori di metà anni Settanta – Tropical Dandy, Bon Voyage e Paraiso – miscele di suoni tropicali, americana ed esotismi trans-pacifici.

Un elemento che emerge vistosamente ripercorrendo la carriera di Van Dyke Parks è la centralità artistica, la prossimità con esponenti della controcultura californiana – con i quali condivideva valori progressisti e un gusto per il recupero di estetiche desuete per bilanciare il culto contemporaneo per il consumo – che, però, si scontra con il suo portamento composto, il piglio cerebrale, l’assenza del vitalismo selvaggio ed esplosivo del movimento hippie. Una distanza siderale, una stonatura con lo spirito dei tempi che lo fanno apparire distante dallo zeitgeist, un alieno: “Non ho mai avuto nulla a che fare con il movimento hippie a parte il riconoscergli la sovranità culturale dell’epoca. Ammettiamolo, la Belle Époque ha prodotto biancheria migliore di quella che s’indossava ai concerti dei Grateful Dead. Ho idee egualitarie e riesco a immaginarmi in un mondo socialista. Detesto l’estrema disparità nelle retribuzioni e credo nel sistema sanitario gratuito, ma non ho mai fatto sesso in una cabina telefonica. Nel 1969 ci furono la prima grande fuga di petrolio nel mare di Santa Barbara e gli omicidi legati a Charles Manson: la festa era finita. Non assomiglio a un cowboy come i Buffalo Springfield o Neil Young, ciononostante ero circondato da cocaina, dagli incubi egotici dei colleghi e l’FBI controllava le mie telefonate perché ero vicino a Phil Ochs. Ho subito tutte le indegnità della controcultura, senza apprezzarne i benefici.”

Non ho mai avuto nulla a che fare con il movimento hippie a parte il riconoscergli la sovranità culturale dell’epoca. Ho subito tutte le indegnità della controcultura, senza apprezzarne i benefici.

Nei decenni successivi Van Dyke Parks non ha rallentato il ritmo: oltre a sporadici album in studio collabora con Saint Etienne, Laurie Anderson, Scissor Sisters, Rufus Wainwright, U2, Joanna Newsom, Vic Chesnutt, Skrillex per non parlare dei lavori per il cinema e televisione che costituiscono il grosso della produzione degli anni Ottanta in poi. “I Grammys e cose del genere sono rivoltanti, propagano l’idea che l’arte sia una competizione. È semplicemente stupido, una forma d’immolazione infantile. Se alcuni artisti preferiscono questo percorso, mi sta bene. Preferisco sentieri meno battuti, sono interessato alle deviazioni. Il capitalismo professa ci debba essere una componente preponderante di competizione e ci posso arrivare, ma guarda il football americano: c’è bisogno di qualcuno che perda perché il gioco sia soddisfacente. Pensa al calcio in cui un pareggio è un risultato perfettamente accettabile. Pensare che le cose siano interessanti solo quando c’è un perdente è un grave fraintendimento. Certi artisti hanno costruito una carriera sulle vittime. Le Mothers of Inventions avevano bisogno di una vittima, Randy Newman aveva bisogno di molte vittime, pensava non ci fosse nulla di male nel prendersi gioco dei redneck del Sud. Conosci quest’espressione? Connota in modo sprezzante chi vive oneste giornate di lavoro. La questione è: abbiamo bisogno di vittime per le nostre spiritosaggini? No. È un segno poco sano di una società caustica”.

Ecco forse Van Dyke Parks assomiglia un po’ a Francis Scott Fitzgerald, tanto sintomatico dell’era del jazz, assimilato a un romanticismo roboante, quanto consapevole e cantore di un lato oscuro, marginale se non tragico del sogno americano. L’America di Van Dyke Parks si presenta come riflessi aurei sul Mississippi, grandi bande, storie da cerchio intorno al fuoco. Ma è disillusa, tetragona, gotica, gelidamente critica: “Fitzgerald viaggiò con Zelda dal Connecticut a Birmingham, Alabama per incontrare i genitori di lei. Durante il viaggio scrisse The Cruise of the Rolling Junk, un libro non eccezionale. Ne ho apprezzato un passaggio in cui riportava un momento fenomenale di autocoscienza: si sentiva un fallimento completo. Hemingway era l’eroe, il genio di successo: certo non il mio eroe, con tutta quella retorica sugli sport sanguinari. Fitzgerald usava queste due espressioni: l’autorità del successo e del suo oblio, e l’autorità del fallimento. Ed è quest’ultima che sento di avere. Sto ancora tentando di capire il modo migliore di metterla a frutto e di fare qualcosa che metta in ombra i miei lavori del passato. Questo è sempre stato il mio desiderio, la spinta che mi ha guidato fin qui. È una ricerca impegnativa, sai… ho 76 anni. Ora, perdona, devo salutarti altrimenti dovrò vedermela con mia moglie”.

I frutti della ricerca sono qui: è uscito da qualche giorno ¡Spangled!, una collaborazione con la vocalist Gaby Moreno, licenziato da Nonesuch Records e primo disco firmato da Parks in sei anni.