P rovate a immaginare una città in cui il concetto di spazio pubblico è ormai del tutto scomparso. Un luogo in cui viene consigliato di non prendere l’autobus, perché il rischio di essere coinvolti in un assalto o una rapina è troppo alto. Una città in cui le auto hanno tutti i vetri oscurati in modo da nascondere, e quindi proteggere, chi è all’interno. Dove le farmacie sono sportelli drive-in blindati e dove bar, ristoranti e discoteche – quando non racchiusi all’interno di centri commerciali – sono presidiati da servizi di vigilanza armata. Immaginate, insomma, una città in cui insicurezza e paura hanno ridisegnato lo spazio urbano e le sue modalità di utilizzo.

Un posto così esiste ed è Città del Guatemala, Guate: la metropoli più grande, popolosa, moderna e contraddittoria del Centroamerica, che con i suoi 6 milioni di abitanti ospita quasi il 30 per cento dell’intera popolazione nazionale. Con un tasso di omicidi che rasenta i 60 per centomila abitanti all’anno, l’area metropolitana di Guate domina la classifica delle capitali più pericolose al mondo. A fatica, tenta di scrollarsi di dosso il lascito di una sanguinosa guerra civile durata ben 36 anni, confrontandosi quotidianamente con la violenza delle maras e con una corruzione dilagante negli apparati burocratici e amministrativi.

Attualmente, secondo i dati forniti dalla Policia Nacional Civil, più del cinquanta percento dei delitti commessi in tutto il Paese si registra proprio nel dipartimento della capitale. Lo Stato sembra aver fatto un passo indietro, declinando l’amministrazione dello spazio pubblico, della sanità e del monopolio della violenza: è così che, sotto la pressione crescente del paradigma economico neoliberista tramite le privatizzazioni, il patto sociale si è sgretolato.

È in questo contesto che, chi può, prova a garantirsi migliori livelli di sicurezza, cercando di proteggere prima di tutto la propria dimensione abitativa. In base ai mezzi economici di cui si dispone, infatti, è possibile “acquistare” l’incolumità per sé e per la propria famiglia scegliendo di vivere in ambienti protetti: le “colonie”, o gated communities, che sono complessi residenziali blindati, nascosti dietro un muro di cinta e controllati h24 da servizi di vigilanza privata. Luoghi di auto-segregazione dove le diseguaglianze si acuiscono e lo Stato appare sempre più lontano.

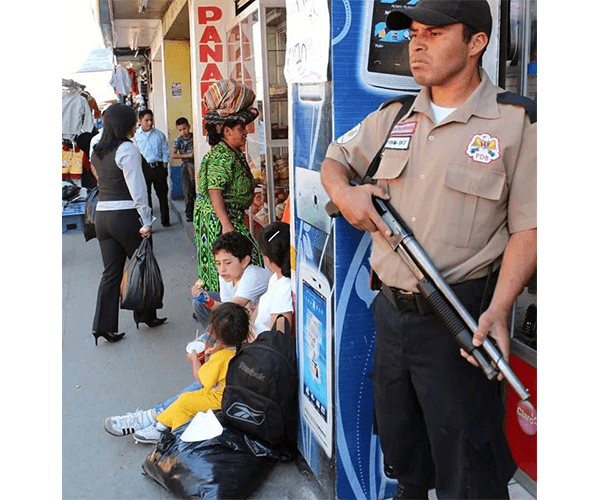

Le armi sono una presenza costante, in ogni luogo della città. Girando tra gli scaffali di un Dollar City Market “sotto casa”, per esempio, non è difficile scontrarsi con un ragazzino armato fino ai denti che, brandendo un fucile a pompa calibro 12, pattuglia il supermercato come se fosse il caveau di una banca, nascondendosi dentro l’uniforme troppo grande di un’agenzia di vigilanza privata. Gran parte dei luoghi di aggregazione e divertimento, infatti, sono controllati da queste forze di sicurezza. Negozi, discoteche, cinema e ristoranti sono quasi sempre racchiusi all’interno di piccoli e grandi centri commerciali, anch’essi presidiati da vigilantes che ne gestiscono il flusso d’ingresso fin dal parcheggio.

“La maggior parte delle persone passa il suo tempo libero nei grandi mall, dove ci sono aree verdi interne per passeggiare e far giocare i bambini”, ci spiega Meilei Tatiana Enrique Gonzalez, architetto e cittadina di Guate. Nonostante il nome Guatemala indichi nell’antica lingua atzeca “un luogo ricco di alberi”, in città gli spazi verdi pubblici sono quasi inesistenti: “Lo Stato non impiega risorse per gestire questi luoghi, che vengono così ceduti ai privati. Di conseguenza le imprese edili hanno iniziato a inglobare aree verdi all’interno di complessi residenziali, dove si può accedere solo su invito dei residenti. Oppure si va al centro commerciale, dove questi luoghi sono controllati dalla security per dare ai clienti l’opportunità di essere in uno spazio aperto, senza doversi preoccupare però di essere derubati o aggrediti”.

A Città del Guatemala il traffico è una piaga incontrollabile. La maggior parte degli abitanti si sposta con la propria auto, evitando il più possibile il trasporto pubblico. Succede, infatti, che autobus e tram possano essere oggetto delle azioni violente delle pandillas: le bande criminali di giovanissimi che fanno di rapine, estorsioni, delinquenza comune e narcotraffico il loro mestiere. Tra il 2015 e il 2016, la gang Vatos Locos ha preso d’assalto per mesi gli autisti di alcuni autobus, come forma di ritorsione verso i titolari delle compagnie che si rifiutavano di pagare il pizzo. Il pandillero saliva sul bus e, durante la corsa, uccideva con un colpo d’arma da fuoco il conducente, per poi gettarsi dal veicolo ormai fuori controllo.

A Guate, le auto private hanno tutti i vetri oscurati, compreso il parabrezza. È la prima cosa che la gente richiede quando compra una macchina, perché è l’unica forma di difesa contro gli assalti dei rapinatori. I delinquenti infatti, non possono sapere se chi siede all’interno della macchina è una ragazza sola o un altro criminale, magari armato e più pericoloso di loro. Così, talvolta, decidono che non vale la pena di correre il rischio.

In molte zone della città, le farmacie assomigliano a piccoli bunker, ai quali spesso ci si deve accostare con la macchina modello drive-in: la ricetta viene passata dal cliente attraverso spesse inferriate che separano e proteggono l’operatore da quello che c’è fuori. Secondo lo stesso criterio sono stati pensati anche alcuni punti di prelievo contanti, che più che a sportelli bancomat assomigliano a stazioni di benzina, dove ancora una volta è possibile ritirare il denaro solo accostandosi a un’apposita colonnina e senza abbandonare mai la ‘sicurezza’ della propria auto.

All’interno di una cornice neoliberista, la sicurezza passa dall’essere un diritto universale e universalmente garantito, ad essere un bene di consumo nel libero mercato.

Per capire dove ha avuto inizio la trasformazione sociale e urbana di Guate, facciamo un passo indietro, riavvolgendo il nastro fino al mattino del 27 giugno 1954, quando i caccia statunitensi, guidati dalla CIA, bombardano Città del Guatemala ponendo fine al decennio di governo democratico, riformista e filo-sovietico di Jacopo Arbenz. “È la prima volta nella storia del mondo che un paese comunista viene spodestato dal popolo”, annuncia il presidente Nixon all’indomani del golpe orchestrato da Washington. “Siamo sicuri che il Guatemala entrerà in una nuova era, in cui ci sarà prosperità e libertà.” Invece, le repressioni violente degli oppositori da parte delle giunte militari di estrema destra culminano, nel 1960, in una rivolta armata soffocata nel sangue dall’esercito. È l’inizio di lungo e sanguinoso conflitto civile che opprimerà il Guatemala per oltre tre decenni, lasciando sul terreno circa 250.000 vittime, oltre 50.000 desaparecidos, un milione di desplazados – i rifugiati interni – e che vedrà la sistematica persecuzione delle comunità indigene di origine Maya. È proprio in questo periodo difficile che lo spazio pubblico diventa il luogo dell’attivismo civile e della resistenza. Ma anche, e soprattutto, il luogo del terrore, della violenza e della repressione.

Parafrasando Roque Dalton, poeta, giornalista e rivoluzionario salvadoregno, la violenza non è solo la levatrice della storia, ma anche la madre del popolo che verrà. In questo senso, quando si guarda al Guatemala di oggi, non si può prescindere dal considerare l’impatto devastante degli anni di guerra civile, che hanno reso conflitto e violenza elementi strutturali del sistema politico, sociale ed economico del Paese. A distanza di venticinque anni dalla firma degli accordi di pace che nel 1996 posero fine alla guerra, il Guatemala sta vivendo la coda di quella fase che gli accademici chiamano post-conflicto. Una fase in cui, anche se l’ordine democratico sembra aver raggiunto una certa stabilità e la violenza politica essere scomparsa dalle cronache giudiziarie, la violenza comune ha raggiunto invece livelli spaventosamente alti. Come rileva Transparency International, la corruzione è endemica e lo stato centroamericano si trova in coda alla classifica globale, con addirittura due ex presidenti arrestati per inchieste legate a sistemi di tangenti. La presenza delle pandillas, tra cui le note Mara-18 e Mara Salvatrucha, è capillare. Alcuni quartieri della città, come certe aree nella Zona 18, la colonia di Villanueva o il quartiere La Reinita, sono diventate vere roccaforti della criminalità, all’interno delle quali neanche la polizia riesce più a entrare. Il controllo territoriale è molto forte e viene demarcato da scritte o murales sulle pareti esterne degli edifici.

Gaby ha ventiquattro anni, lavora come impiegata in tribunale e vive con il marito e la figlia di un anno proprio in Zona 18, dove è nata e cresciuta. Lui non vuole che la figlia cresca in un ambiente del genere e pensa addirittura di emigrare in un altro paese, magari in Europa. Gaby però non vuole, si rifiuta. Come è cresciuta sana e salva lei, dice, potrà fare anche sua figlia. Certo, aggiunge, bisogna stare attenti. Non si può uscire a giocare per strada, perché spesso ci sono sparatorie o aggressioni, e a volte non arrivano i medicinali che servono. Ma quello è il suo quartiere, la sua città, e non ha nessuna intenzione di lasciarlo. È come se avesse raggiunto un livello di assuefazione alla violenza tale, che ciò che per un cittadino europeo sarebbe intollerabile, a lei risulta semplicemente quotidiano. Terror as usual, scriveva l’antropologo Michael Taussig. E così anche i media – che sono solo lo specchio della società che li produce – non hanno alcun filtro nel raccontare i fatti di sangue: le immagini violente di incidenti stradali e rapine vengono trasmesse dai telegiornali senza limitazioni.

Trent’anni di conflitto civile hanno innescato un meccanismo auto-riproduttivo che si basa su pratiche violente e sulla loro reiterazione, insistendo su un tessuto sociale profondamente lacerato, che fatica a ritrovare la sua compattezza. Questa dinamica, in cui la segregazione urbana è allo stesso tempo causa e conseguenza della violenza, si sviluppa all’interno di una cornice neoliberista, in cui la sicurezza passa dall’essere un diritto universale e universalmente garantito, a essere un bene di consumo nel libero mercato. “È indegno – ci spiega Bryan Abarca, avvocato di Città del Guatemala – che una persona, in un luogo che pretende di essere chiamato città, debba investire una buona parte del proprio denaro per garantirsi un minimo di sicurezza”.

L’ambito in cui la segregazione urbana ha l’impatto maggiore è quello dell’abitare. La tendenza all’auto-segregazione ha infatti interessato il mercato immobiliare e, quindi, le forme abitative. Le gated communities sono enclave residenziali private: presenti anche in Italia (primo tra tutti Borgo Vione, in Lombardia), a Guate sono arrivate a essere la forma residenziale più diffusa. Muri con filo spinato, lunghi come interi viali e spezzati solo da accessi protetti da guardie armate, racchiudono grandi complessi abitativi. L’accesso è liberamente consentito solo ai residenti i quali, nel caso volessero ricevere ospiti, devono avvertire per tempo le guardie che ne registrano i documenti all’ingresso. Di colonie ne esistono vari tipi: da quelle più esclusive e di lusso nelle zone più ricche e sicure della città, in cui gli edifici e la pianta urbanistica seguono un rigido codice di uniformità e decoro; a quelle create “dal basso” su iniziativa dei residenti, quasi come se fossero avamposti di frontiera per le classi medie. Qui, controlli e servizi non sono presenti in forma eccessiva, ma tanto basta per restituire una sorta di illusione di esclusività e un accettabile grado di separazione con l’esterno. Queste “forme abitative sono pensate per garantire la sicurezza, perché le forze di polizia non riescono a presidiare con costanza e capillarità il territorio” ci spiega ancora l’architetto Enrique Gonzalez. In questo modo “i residenti assumono vigilantes privati e presidiano l’ingresso del complesso residenziale costruendo piccole guardiole, così da garantire l’accesso solamente a chi è autorizzato”.

L’insicurezza, le privatizzazioni, la paura e la violenza, insieme a una crescita economica senza una effettiva redistribuzione della ricchezza e l’allontanamento progressivo dello Stato. Sono questi gli elementi che hanno plasmato la trasformazione urbanistica di Guate. Quelli che prima erano spazi alla periferia della città, scrivono Fernando Castillo Cabrera e Dagmar Hasse in Guatemala city: a socio-ecological profile (2017), “ora sono al centro di un’area metropolitana, mentre i ricchi si trovano in spazi fortificati isolati dal resto. Queste fortezze sono luoghi di autoritratto neo-coloniale, anomia sociale, auto-segregazione e auto-contenimento.” Chi ne resta fuori, rimane in uno stato di sospensione, un non-luogo destinato a restringersi sempre di più.