M usic for 18 Musicians è il capolavoro di Steve Reich e una delle opere-chiave del cosiddetto minimalismo storico, se non addirittura la composizione che – assieme alla coeva Einstein on the Beach di Philip Glass – traghetta il minimalismo nella sua fase post. Venne eseguita per la prima volta nel 1976 a New York, due anni dopo uscì su vinile per l’etichetta tedesca ECM, e adesso occupa il primo disco di un cofanetto intitolato giustappunto The ECM Recordings; tre cd che arrivano fino al 1982 di Tehillim e che a dire il vero non contengono tantissima roba – a eccezione del booklet invero parecchio corposo, va detto.

In effetti, dopo 18 Musicians Reich conobbe un periodo di crisi (di cui sono testimonianza le due composizioni del biennio 1978-1979 contenute nel secondo cd, insieme alla ripresa un po’ spiazzante di una Violin Phase composta originariamente nel 1967) che poi lo avrebbe portato a scalare i piani alti della rispettabilità accademica e diventare “il più importante compositore americano vivente”, almeno nella versione di certa critica rigorosamente newyorkcentrica. A essere ancora più precisi, tra i cosiddetti Big Four che negli anni Sessanta diedero origine al minimalismo americano, Reich è l’unico a poter vantare un certo credito negli arcigni corridoi della critica seria: così, se il rivale di sempre Philip Glass è stato squalificato in partenza per i suoi cedimenti commerciali, maestri come La Monte Young e Terry Riley vengono tuttora relegati in quell’area grigia popolata da mavericks ed eccentrici di cui la tradizione nordamericana abbonda perlomeno dai tempi di Charles Ives.

Eppure, per almeno un decennio, di quella tradizione Reich condivise i destini nonché i sospetti da parte dell’odiatissimo establishment: ancora fino a 18 Musicians, per molti era poco più che un ex tassista che aveva sfiancato il pubblico con un’opera estrema come Four Organs (1970) e che si produceva in lunghe suite per percussioni dall’afflato pericolosamente psichedelico (l’altro capolavoro Drumming del 1971). Certo, nel 1974 proprio Drumming era stata pubblicata da un’etichetta di prestigio come Deutsche Grammophon; ma all’inizio Reich il disco se l’era dovuto più o meno autoprodurre, in puro spirito do it yourself.

Di quel decennio circa di sperimentazione più o meno incontrollata, Music for 18 Musicians è apice e punto di non ritorno.

Pochi se lo ricordano, ma almeno agli esordi il minimalismo americano fu veramente un fenomeno di rottura. Reich e compagni non si limitarono a rigettare i dogmi dell’avanguardia post-seriale europea, né la loro fu una semplice “rivincita neotonale” dopo decenni di dissonanze made in Darmstadt: confinati nei loft e nelle gallerie d’arte perché troppo scombinati per ambire ai palchi che contano, i pionieri del minimalismo USA seppero recepire i fermenti della nascente cultura underground così come la lezione del nuovo jazz “libero”, gettarono un ponte con tradizioni musicali altre (quella indiana, quella africana, quella giavanese…) e col mondo delle arti visive e della performance, mandarono in soffitta le auguste pose dei direttori d’orchestra per sporcarsi le mani direttamente sul palco, su cui magari suonavano persino strumenti amplificati. In più, erano dei capelloni e le loro musiche “ripetitive” (così all’epoca venivano chiamate) tradivano sospetti aromi psicotropi. Erano praticamente degli hippie, e infatti agli hippie piacevano molto (chiedere a Fabio Sargentini della galleria romana L’Attico per conferma).

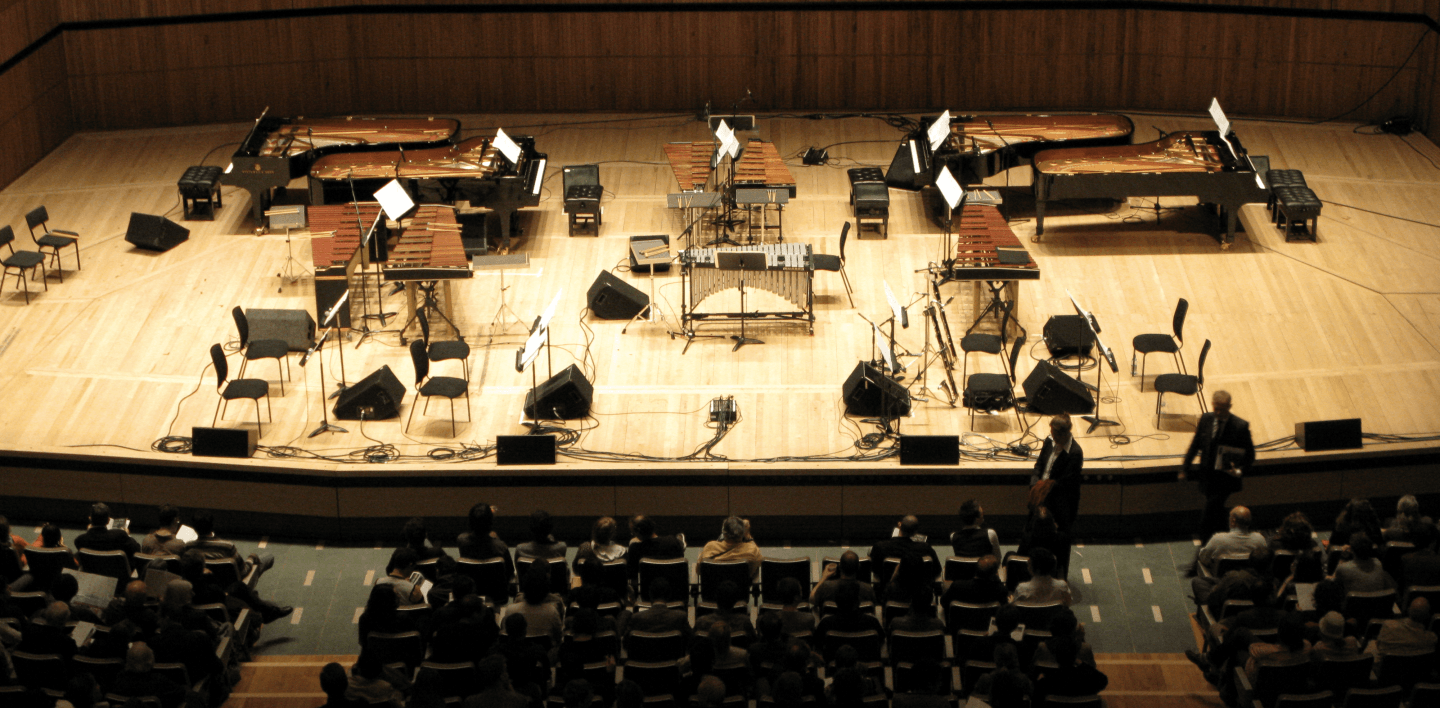

Di quel decennio circa di sperimentazione più o meno incontrollata, Music for 18 Musicians è l’apice e assieme il punto di non ritorno: ipnotica e a tratti vagamente ansiogena, l’intera composizione regge sulle pulsazioni mesmeriche dei metallofoni su cui montano figure cicliche che evocano l’andamento di immani maree riflesse in un opale. E però è anche un’opera sontuosa, dalle forme nitide e dall’andamento al tempo stesso maestoso ed elegante: la ricercata perfezione delle sue Sections è il calco su cui invano si cimenteranno infinite schiere di emuli, gli stessi che poi ridurranno il (post)minimalismo a una specie di muzak buona per quel pubblico midbrow che a sentir pronunciare la parola “avanguardia” reagisce come la “saggia donna di casa” del noto Carosello con protagonisti Gorni Kramer e Lelio Luttazzi.

A questa degenerazione, contribuiranno in parte – a volte involontariamente, a volte insomma – gli stessi Big Four che pure il minimalismo l’avevano battezzato in chiave irriducibilmente sperimentale. Questo vale anche per Reich, che proprio da Tehillim in poi (che nel box ECM occupa l’intero terzo cd) abdicherà a qualsiasi intemperanza off off per rifugiarsi nell’ambizioso ma rassicurante recinto dell’opera “alta”, tra citazioni del Libro dei Salmi ed esperimenti multimediali a tema biblico. Per qualcuno questo segna l’inizio della sua fase matura e il passaggio del minimalismo da musica per capelloni a degno linguaggio “colto”. Per altri (compreso il sottoscritto) è l’inizio di un declino che pure conoscerà parentesi notevoli e almeno un altro classico (la Different Trains del 1988). Se poi Reich sia o meno il maggior compositore americano vivente, vai a sapere. Intanto ha appena compiuto 80 anni: ringraziamolo per la splendida musica che comunque ci ha regalato.