N ella sua produzione poliforme di drammaturgo, poeta e critico d’arte, Giovanni Testori ha dato al corpo e alla carne una valenza sacra, eccezionale nel panorama storico-artistico italiano. Già a partire dal testo del 1952 pubblicato su Paragone – la rivista fondata da Longhi che segna una tappa fondamentale nel lavoro di Testori come critico e storico d’arte – propone un’interpretazione molto originale e poco ortodossa della vicenda artistica del pittore lombardo del Seicento Francesco Cairo, filtrandola attraverso la sua esperienza della peste. Alla violenza del morbo Testori riconduce l’insistenza di Cairo su corpi esangui con gli occhi riversi e le bocche dischiuse davanti alla morte, ma anche l’erotismo sotteso a queste figure madreperlate e mortifere. Un erotismo che, affondato in un misticismo religioso, riesce a sottrarre i corpi all’oblio per consegnarli alla vita, per quanto essa tragica: un’ossessione che Testori condividerà con Cairo e che attraverserà la sua produzione.

Una corporeità affetta dal desiderio, come fosse un morbo, torna ne L’Arialda, tragedia popolare scritta nel 1960, censurata prima ancora di essere portata in scena e bloccata nel ’61 dopo la prima milanese, con l’accusa che lo spettacolo “per turpitudine e per la trivialità dei fatti considerati dal suo autore si rivela grandemente offensivo del sentimento comune del pudore”. Tra i motivi dello scandalo si può segnalare il modo in cui i corpi sono attraversati dal desiderio: come un male che segna la carne, uno stato di bisogno mai pienamente soddisfatto, relegato piuttosto a una dimensione erratica e notturna. I personaggi infatti affogano le proprie pulsioni nell’oscurità di una cava, che li accoglie e li cela tra i campi e le siepi intorno alle loro case, unico desolato stralcio di campagna strappato alla promessa del boom industriale.

Il dramma si svolge quasi completamente in una dimensione notturna, spesso sotto una luce livida e sinistra che invade la scena, alternando lo spazio interno delle case che custodiscono i drammi e i fantasmi del passato, con lo spazio esterno della cava, dove il nero ingoia i personaggi e lascia pochi sprazzi di luce e speranza. La cava è anche il luogo in cui la tragedia si compie e un suicidio si consuma, quando non si riesce più a sostenere “questa specie di cancro che abbiamo qui, la coscienza”, constaterà amaramente proprio Arialda in una delle ultime scene.

L’oscurità della cava dà dignità alle miserie dei personaggi e si rivela uno strumento teatralmente molto efficace e concettualmente in linea con la convivenza, nell’intera produzione testoriana, di eros e thanatos, in un dramma in cui i morti sono tanto presenti da riuscire a essere più determinanti dei vivi, “perché le promesse fatte ai morti son più delle promesse fatte ai vivi”, ancora con le parole amare di Arialda.

L’oscurità come strumento drammaturgico, e la convivenza di vita e morte vengono calate in immagini dalla fisicità prorompente nel ciclo di disegni a grafite (70 x 90cm) realizzati tra il 1973 e il 1974, esposti nella mostra che la Galleria del Naviglio a Milano ha dedicato a Testori nel 1975. Sono gli anni in cui Testori elabora un senso tragico nel quale riesce a integrare le sue ossessioni più salde: il nascere e il morire, il dolore e il corpo finito, la necessità di superare questa finitezza, lo scandalo e quindi la morte come unica possibilità di espiazione. Sono ossessioni che confluiscono come temi della sua Trilogia degli Scarozzanti e quindi nell’Ambleto (1972) nel Macbetto (1974) e nell’Edipus (1977).

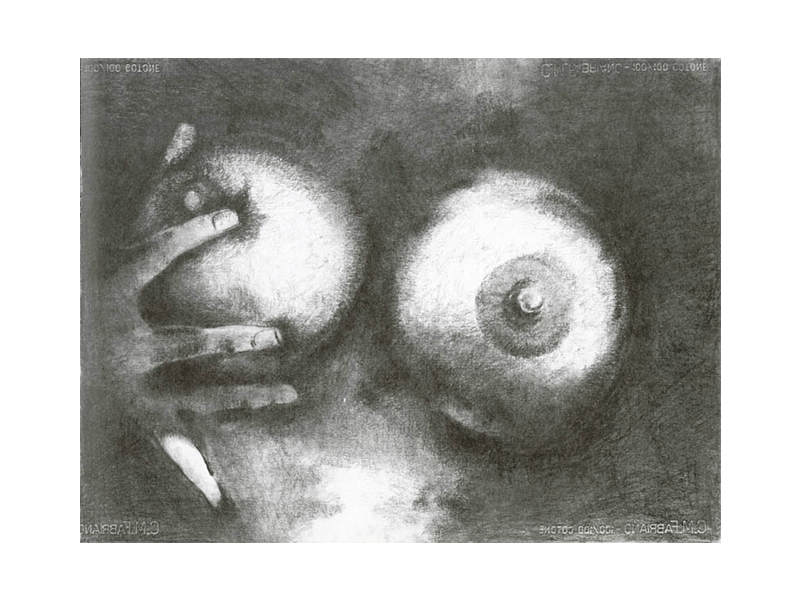

La coscienza tragica maturata a teatro si riflette nel ciclo che mette insieme i suoi studi di anatomia – seni, genitali femminili e maschili – foglie di filodendro, gigli e conigli scuoiati, posti sotto una luce organica e tragica.

Sono soggetti che hanno un aspetto vigoroso ma nel loro aprirsi allo sguardo sembrano esprimere il desiderio di mostrare le proprie viscere, il proprio rovescio, la propria tragedia: un desiderio che assume connotati di morte.

I gigli, simbolo di purezza e insieme presagio di morte secondo la tradizione iconografica, mostrano il loro cuore ripiegato in segni scuri, e i filodendri mantengono questa dialettica tra il centro della foglia in ombra e la sua parte esterna che assorbe la luce. I toni nel coniglio scuoiato si fanno più macabri e funerei, conservando la polarità tra un nero che inabissa l’immagine e un bianco che la presenta allo sguardo.

Il taglio sui soggetti rappresentati è stretto e irruento, la prospettiva ravvicinata. Le vulve si schiudono allo sguardo, le mani stringono seni per esasperarne l’esposizione, e peni per esaltarne il vigore. La volontà del mettere in mostra è ossessiva, l’azione nelle scene dipinte è nulla, e tutta tesa all’ostentazione. I corpi si risolvono in una fisicità soltanto erotica, non hanno arti né testa, sono mutili, come nella scena di apertura del Macbetto i componenti del coro che, a pezzi dall’esperienza della guerra, si arrendono a un’esistenza fatta di “Merda, sangue, merda!”.

Gli studi di anatomia conservano il dramma e sembrano i fotogrammi di un film senza sceneggiatura, né attori né set, close-up scritti con un linguaggio universale su corpi disumanizzati.

Il segno è compatto, la linea predomina sul colore e il tratto grafico così essenziale esaurisce la sintassi naturalistica. I segni sono sui toni del bianco e del grigio, sporchi ma precisi. Il bianco esanime della carne assorbe la luce e per un istante ruba le immagini all’oscurità dove minacciano di annegare presto: è l’oscurità a lasciare che il bianco lampeggi e riconosca ai corpi una plasticità scultorea.

La luce, così maneggiata, assume una qualità fotografica: è frontale, schietta e crudele, ferisce i soggetti ritratti e ne mette a nudo la fragilità.

Inserendosi nella dialettica fra trasgressione e repressione che sembra attraversare tutto il Novecento, Testori non resiste a confessare la sua ossessione per la carne ma lo fa ricorrendo a delle forme ideali, a rotondità innaturali, e a un’economia dei segni da miniaturista.

Se Testori nella tragedia elabora un linguaggio espressivo artificiale che ha cucito addosso a Franco Parenti nelle interpretazioni della Trilogia, altrettanto artificiale è il linguaggio pittorico dei suoi disegni. L’oscenità è sublimata, e la rappresentazione tutta piegata alle esigenze del desiderio che si proietta su di esse. In questi corpi così compatti e densi si riesce a spiare un desiderio che si è costruito nel pensiero e cerca nella realtà un erotismo corrispondente. È un erotismo vissuto come una discesa nei propri inferi, nell’inconscio più scabroso, ma allo stesso tempo come una preghiera infiammata e altissima.

Questo articolo è parte della pubblicazione dedicata al progetto espositivo “Ma allora, perché m’ha fatto venir qui?” a cura del collettivo Il Colorificio, in collaborazione con Casa Testori. Quinto capitolo de “L’Ano Solare. A year-long programme on sex and self-display”, programma di ricerca de Il Colorificio dedicato alle arti visive e performative contemporanee, il progetto si articola attraverso la mostra personale di Francesco Tola (1992, Ozieri) a Casa Testori, Novate Milanese e quella di Giovanni Testori (1923, Novate Milanese – 1993, Milano) a Il Colorificio, Milano.